我國公民身份與低保制度問題研究

冀慧珍,王曉晨

(山西大學政治與公共管理學院,山西太原 030006)

我國公民身份與低保制度問題研究

冀慧珍,王曉晨

(山西大學政治與公共管理學院,山西太原 030006)

公民身份理論以平等和公平為價值取向,側重于對社會權利的論證,對社會保障制度的研究很有意義。文章以公民身份為理論切入點,首先剖析了公民身份的發展淵源及內涵,指出公民身份對低保制度的要求,在此基礎上分析了我國現行低保制度發展中存在的問題,闡述了其中公民身份缺失的表現及影響,提出應該圍繞價值取向、制度建設以及政治參與等三個方面對低保制度進行完善。

公民身份;社會權利;最低生活保障制度

公民身份在20世紀90年代成為西方政治哲學的核心話語,我國學術界對它的研究也方興未艾,法學、政治學、社會學等學科都有了一批可觀的研究成果,但從公民身份的角度對我國的社會保障制度尤其是最低生活保障制度進行研究的還比較少。最低生活保障制度是著眼于貧困群體的生存權的制度,現行的低保制度中存在公民身份缺席的狀況,導致低保制度的實踐中存在一些不盡如人意的地方。我國的低保制度的制度設計中應該兼顧公民身份的原則,體現公民身份的要求。

一 問題的提出

最低生活保障制度,簡稱低保,是社會救助體系的核心和基礎項目,是指對那些家庭人均收入低于當地政府頒布的保障標準的人或家庭提供基本生活救助的制度。最低生活保障制度作為對貧困群體進行救助的一項制度,對于實現底線公平、維護人民的生存權有重要的意義,它有以下特征:(1)救助資格的確定以家計調查為基礎;(2)面向貧困個人或家庭;(3)主要以現金為支付形式;(4)實行非繳費制,經費來源憑借國家財政撥款;(5)具有臨時性,原先享受最低生活保障的人口或家庭,如果收入有所增加,超過了規定的救濟標準,則不再享受最低生活保障救濟。

我國的低保制度由城市居民最低生活保障制度和農村最低生活保障制度兩部分構成。20世紀90年代,隨著產業結構的調整和企業改革的深入,我國城市中出現了下崗、失業和大規模的貧困現象,改革中走在前沿的上海市最先于1993年實施了城市居民最低生活保障制度,之后,大連、青島、煙臺、福州、廈門和廣州等東部沿海城市也開始創建當地的低保制度。到1999年新中國成立50周年前夕,民政部宣布:全國668個城市和1 638個縣政府所在地的建制鎮已經全部建立起城市居民最低生活保障制度。[1]與此同時,1999年9月28日國務院頒布了《城市居民最低生活保障條例》,并于1999年10月1日正式實施,這標志著城市最低生活保障制度正式確立,獲得救助成為城市居民的一項法定權利。到2002年6月底城市低保制度已覆蓋了約1 930萬人,低保制度基本實現了“應保盡保”。

農村低保的探索并不晚于城市,1992年山西省左云縣就率先進行了農村低保的試點,但后來,在城市低保積極發展的同時,農村低保的發展卻并不令人滿意,直到2002年,黨的十六大報告提出“有條件的地區探索建立農村低保制度”后,特別是黨的十六屆五中全會提出建設社會主義新農村以后,農村最低生活保障制度才開始在全國各地推廣開來。2007年7月國務院下發了《關于在全國建立農村最低生活保障制度的通知》,農村低保在各地迅速發展起來,現在正在向應保盡保的目標努力。

作為一種制度安排,最低生活保障制度已成為現代文明社會的重要標志之一,自20世紀90年代以來,城鄉低保制度對促進社會公平正義、實現社會和諧穩定起到了重要作用。據國家統計局《2010年國民經濟和社會發展統計公報》,2010年全年共有2 311.1萬城市居民享受低保待遇;共有5 228.4萬農村居民得到政府的最低生活保障,低保制度對解除貧困群體的生存危機起到了最基本的保障作用。但同時,我們也應該注意到,現行的低保制度并未完全體現公平和平等的價值理念,實踐中仍有急需改進的地方,這就要求我們以公民身份理論為指導對低保制度進行改革,因為公民身份理論所內含的權利、平等等理念恰好契合了低保制度扶貧濟弱、公平共享的制度要求。

二 公民身份理論及其對完善我國低保制度的意義

公民身份(citizenship),有的學者譯為公民資格,是指個人在國家或者特定的政治共同體中的成員資格,在當代政治學中主要用來表示現代民族國家發展中的一種個人身份。公民身份其實并不是一個新概念,早在古希臘、古羅馬時代就有了公民身份的概念,當時的公民身份是依托于城邦制度的,公民的范圍極其有限,不僅奴隸和外邦居民(the resident foreigners)以及外邦人(Metics梅迪克人)不屬于公民,而且連婦女等家庭成員都沒有公民身份。最典型的公民身份是由于出生而獲得的,即父母都是某個城市或城邦的公民,那么他也就獲得了該城市或城邦的公民身份。但當時在古希臘,公民身份或公民資格使一個人能夠有資格獲致的乃是一種成員資格(membership),亦即參與政治活動或參加公共事務的某種最低限度的權利。[2]32因此,古希臘的公民身份類似于一種家庭中的成員資格,它更多是在道德意義上發生作用,與后世發展起來的近代公民身份的含義并不一致。古希臘的公民身份并不僅僅強調權利,更不存在后世的“權利對抗權力”的含義,它更多地強調一種身份和分享,而且將它視作一種至高無上的光榮。如伯里克利所說:“當一個公民因其所作所為與之身份相符而著名時,他就會被選舉擔任公職,這不是一種特權,而是對德性的回報。貧窮也不是一種障礙,因為一個人不論他的地位多么卑微都能為他的國家造福。”[2]42古羅馬的公民身份比古希臘前進了一大步,主要表現為公民的范圍及其內含的平等的觀念,西塞羅說:“由于所有的人都受制于一個法律——因而他們都是公民,所以在某種意義上講他們肯定是平等的”[2]211,這比起古希臘將公民身份的范圍僅僅限制于一個精心選擇的群體中已然是一大進步。

黑暗而漫長的中世紀是公民身份中斷的時期。隨著近代學者對國家、共和、契約、權利等的研究,公民身份又日漸引起學者的關注,“公民身份是個人在民族國家中,在特定平等水平上,具有一定普遍性權利與義務的被動及主動的成員身份。”[3]當代對公民身份作出有重要影響的論述的是T.H.馬歇爾,他于1949年發表了演說,對公民身份進行了比較詳細而系統的論述,后來形成文集《公民身份與社會階級》。他認為公民身份意味著成員的基本平等,并在此基礎上提出權利的平等。他將公民身份分為三個方面,并分別歸之于不同的歷史階段:公民權利發展于18世紀,政治權利發展于19世紀,社會權利發展于20世紀。他也指出,這些階段的劃分存在著合理的伸縮性,它們之間存在著明顯的重疊,尤其是后兩個階段之間。拋開其他學者對于馬歇爾三個階段劃分的批評,馬歇爾對公民身份理論有著突出的貢獻:第一,在將公民身份分為三種權利的基礎上,對社會權利進行了梳理和論述,雖然馬歇爾的社會權利主要限于教育和其他一些基本的社會服務,但他的這一論述使福利的制度化發展有了理論基礎。第二,與義務相比較,馬歇爾更側重強調權利,“社會應該而且必將保證每一個階層的人都可以獲得一種體面的、安全的生活所必需的東西,而不管其掙錢多少”[4],這對于在現代民主國家中公民權利的維護、防止“污名效應”以及界定政府責任有著積極的意義。第三,他指出,尋求社會權利的正常手段是政治權利的運用。亨廷頓也指出:“在所有現代化工業國家,盡管合法參與的形式和性質各不相同,但這些國家都普遍確認和強調積極的公民權原則”[5],追求和實現政治權利成為實現社會權利的重要途徑。

因而,公民身份理論本身就蘊含著豐富的公正和平等的哲學價值,對于我國低保制度的完善很有意義:

首先,在價值理念方面,公民身份理論非常強調權利意識,馬歇爾旗幟鮮明地提出社會權利,并指出社會權利是與公民權利、政治權利并駕齊驅的公民理應享有的第三種權利,因此,最低生活保障不是政府的恩賜,而是公民的一項權利,作為國家這個政治共同體的一員,任何人在陷于困頓時都可以向國家提出救助的要求并享有平等的救助待遇。當然平等不等于完全相等,不等于平均,但鑒于低保群體是掙扎在生存線上的一批人,低保待遇的好壞對他們至關重要,市場經濟又使所有的人都面臨著幾乎相同的生存風險,因此,從長期來看,低保待遇應該實現統一。

其次,在制度建設方面,公民身份理論強調用制度保障平等的權利,這一理論對于我國城鄉分割的低保制度有著直接的批評意義。“公民資格中每一項權利的發展都反映了社會中不同群體的需要和要求,而每一項權利的確立都要通過國家的一系列制度設置予以保證”[6]。公民身份中的平等原則和社會權利本身蘊含著的縮小貧富差距、共同享有等理念與我國社會主義的本質是一致的,契合我國政府近年來提出的“共享改革成果”的執政理念。而我國農民和城市居民都擁有公民身份,但低保制度卻有異,低保不僅未能縮小城鄉差距,反而擴大了這一差距。

第三,在政治參與方面,公民身份理論要求公民積極參與政治,履行政治權利,普羅卡西說:公民身份并不是對共同體的歸屬,而是這種歸屬的實踐,它重在強調活動的方式而非存在的方式,公民身份下的問題不是共同體的認同,而是公共活動。[7]但由于多種因素的影響,我國出現了大量的“消極公民”,他們缺乏政治認同感,無視或者無力參加政治政策的運行,這其中,低保戶和其他困難群體表現得更為明顯,政治參與的消極使這部分政策對象的意愿難以體現,政策的信息收集和反饋難以完成。

三 從公民身份角度分析我國低保制度現存問題

公民身份意味著在一個國家內具有公民身份的成員應該享受同等的公民待遇,最低生活保障制度作為解決貧困問題的主要救助制度理應以公民身份為基礎,維護社會的底線公平,但由于我國在低保制度的制定中公民身份意識和應用不足,低保制度在價值理念、制度建設和政治參與三個方面還存在較多問題。

(一)從低保制度的價值基礎看,城鄉二元的低保制度明顯違背平等的權利觀念

美國學者格爾哈斯·倫斯基曾經指出:“公民權是一個潛在的獨一無二的資源,尤其是對那些缺少其他種類資源的人來說,這一問題更加突出。”[8]我國的城鄉二元化特征使農民長期處于“二等公民”的地位,他們在利益分配、權利占有等方面無法與城市居民相比。低保制度方面也體現了明顯的城鄉二元特征。

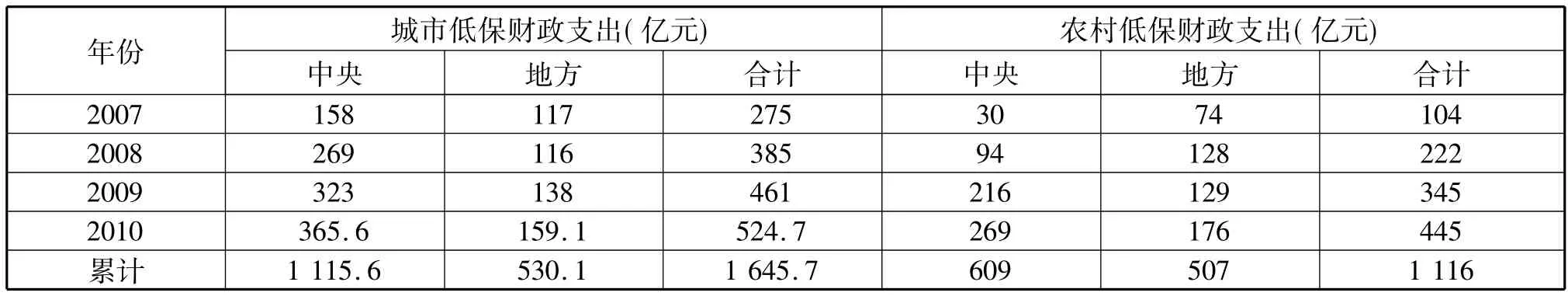

我們以低保的救助水平為例可以看出城鄉在低保方面的巨大差別。我國城鄉居民在收入方面的差距本來就比較明顯,如2010年城鎮人均收入19 109元,農村5 919元,收入差距達到3.09倍,居世界之首。而為了解決貧困問題設計的低保制度由于在保障水平和保障標準方面存在較大的城鄉差異,不僅沒有使城鄉收入差距縮小,反而加大了這一差距,形成了政策衍生問題。以2010年第四季度為例,民政部《2010年四季度民政事業統計季報》稱,城市居民的最低生活保障平均標準為每人每月251.2元,而農村這一數據僅為117元,農村的最低生活保障標準僅為城市的46.6%;城市居民最低生活保障月人均支出水平為每人每月179元,農村這一數據則僅為70元,農村僅占城市的39%。雖然城鄉之間生活成本有一定的差距,但對于最基本的生存來講,這個差數還是太大了。為什么會造成如此大的懸殊呢?這一差別主要在于財政支出的差別,以2010年為例,城市低保每人每月平均支出189元,而農村則為74元,城市低保的月人均支出是農村支出的2.5倍。造成這一差別的主要原因是中央政府對待城鄉低保的態度和出資力度不同。表1列出了從2007年到2010年城鄉低保的財政投入對比情況,如2010年,全年共發放農村低保資金445.0億元,其中中央補助資

表1 2007-2010年城鄉低保財政支出情況

金269.0億元,占總支出的60.4%。而這一年各級財政共支出城市低保資金524.7億元,其中中央財政補助資金為365.6億元,占全部支出資金的69.7%。由此,我們可以看出,2010年各級財政對低保資金的支出城市比農村多79.7億元,而中央財政補助資金城市比農村多96.6億元,從2007年到2010年,農村低保中央財政支出僅為城市低保中央財政支出的55.5%,這說明城市與農村低保資金的差異主要是中央政府的出資不同造成的,中央政府對城鄉低保的補助資金的不一致直接導致了城鄉低保資金的差異。

(二)從低保制度的淵源和內容看,未完整體現公民身份的要求

制度對于權利的維護非常重要,“復雜社會里的政治共同體依賴于該社會政治組織和政治程序的力量。而這種力量的強弱則又取決于這些組織和程序獲得支持的廣度及其制度化的程度”[9],權利如果沒有制度作保障,這個政治成果就只能是曇花一現,而談不上公民身份的長久持有,“公民不同于臣民和外國人,因為他們依靠其所擁有的基本權利而成為其所屬之政治共同體或國家的正式成員”[10],但從我國的現實情況看,我國低保制度的建設并不能起到穩定、支持人民的社會救助權利的作用。

1.從低保制度的法律淵源看,制度的層次低,內容簡單,城鄉有異,權威性不強

從我國現有的低保制度設計看,不僅存在前文所論述的城鄉差異,而且就是在制度的體現形式上城鄉也有著較大的差別。最明顯的差別在于制度的法律淵源不同。城市低保所依據的是國務院在1999年9月28日通過的《城市居民最低生活保障條例》,該條例從法的表現形式看,屬于行政法規,行政法規是僅次于法律的中央立法,有法的效力;而農村最低生活保障制度的確立則是根據國務院在2007年7月11日發布的《國務院關于在全國建立農村最低生活保障制度的通知》,該通知不屬于法的范疇,僅僅是一個政府文件,不具備法的效力,影響了農村低保制度的實踐。同時,我們也可以看到,即使是《城市居民最低生活保障條例》,一共也才16條,尚有很大空間留待完善。

2.從制度的內容看,保障項目的設置和保障標準不符合公民身份的要求

公民身份以正義和平等為價值追求,因而要求一國內的公民享有基本同等的權利,但我國低保制度在保障項目、保障標準等方面不僅存在前述的城鄉差異,而且存在地區差異和城市之間的差異。

首先,保障項目設置有較大的城鄉差異。根據《國務院關于在全國建立農村最低生活保障制度的通知》,對于農村主要是限于吃飯、穿衣、用水、用電等的保障,而根據國務院頒布的《城市居民最低生活保障條例》,對城市的保障則要包括衣、食、住,還要保障水電燃煤以及未成年人的義務教育費用等,而在市場經濟條件下,燃煤、住以及未成年人的義務教育等費用農村居民也同樣面臨。何況城市居民已經享有了很多優于農村居民的公共服務和設施,最低生活保障制度的不平等更加加劇了農民的不利地位。

其次,即使是在城市低保制度內部,在最低生活保障標準方面也存在著明顯的差異,東部城市的低保標準平均值最高,且與中部及西部的差距呈擴大趨勢。如在2000年,東部與中部、東部與西部的差異分別為64.43元和76.81元;而到了2006年,東部與中部的差距略有減少,但東部與西部的差距進一步擴大至90.87元。盡管中部城市和西部城市的最低生活保障標準近年來增長比率較快,但由于基數較低,低保標準仍遠遠地落后于東部城市。[11]

(三)從政治參與的角度看,未充分調動低保戶政治參與的積極性

伊斯頓曾經說過:“政治是社會價值的權威性分配”[12],包括低保在內的社會保障政策恰恰體現了國家對政治、社會資源予以重新分配的過程,在這個分配過程中,體現了國家的權力,蘊含著國家的執政理念,通過政策的制定和實施,最后體現為利益的分配。低保戶積極參與和表達意見,可以使政府了解他們的需求并提供有針對性的服務,另一方面,低保戶的積極參與,有助于提高他們自身的能力,增強他們的主體意識、權利意識和責任意識,有助于人的全面發展。

但是從我國低保戶參與政策的狀況看,在政策的制定、實施以及反饋的各個環節中,他們都較少參與,表現出比較明顯的政治冷漠,尤其是在制度化參與中,由于我國的政治體制還不完善,群眾尤其是農民的政治參與機制不健全,參與渠道不暢通,大大影響了低保受助者的政治參與能力。美國學者科恩曾就這種狀況指出,“嚴重貧困的群眾,根本無法獲知參加公共事務的足夠信息,對公共事務進行有效的討論,進行有效的組織,并接觸他們的代表”,“即使有廣泛的參與,也不過是表面文章”[13]。這種狀況會造成兩個方面的后果:一是政府由于無法了解受助者的真實和全面的需求,因而在進行社會救助時,通常表現為單向思維的救助,救助方式往往以金錢或者實物的發放為主,受助者只能接收到物質的饋贈和幫助,國家雖然投入了不小的財力,但并未根據受助者的實際需要進行針對性的救助,從長期看,效果不顯著,[14]這也是我國返貧率較高的原因之一;第二個后果是受助者在制度化參與難以順利實現的情況下,往往將生活中遇到的教育、醫療負擔重,征地、拆遷補償不合理,低保的程序不公、待遇過低等貧困問題通過非制度化的方式反映出來,集體上訪、靜坐示威、圍堵政府等是他們通常選擇的方式。原國家信訪局局長周占順在接受媒體采訪時曾表示,在當前群眾上訪特別是群眾集體信訪反映的問題中,80%以上是有一定實際困難和問題應予解決的;80%以上是可以通過各級黨委、政府的努力加以解決的;80%以上是基層應該解決也可以解決的問題。“80%的應該解決和可以解決”但卻未能在本級的政府、司法等部門得到妥善解決而不得不上訪,這就很能反映一些政府及司法機關閉塞弱勢群體利益表達渠道的實際情況。[15]貧困群體的正當需求無法通過正常渠道予以解決時,經過累積就會引致群體性事件的增加,這對我國的經濟和政治發展都是極為不利的。

四 以強化公民身份意識完善我國的低保制度

公民身份強調權利意識,明確提出了社會權利的觀念,它提倡以積極的制度建設和政治參與維護和實現社會權利。社會救助制度反映了人們對公平的追求,它的建立對于解除勞動者的后顧之憂、穩定社會、促進社會公平具有良好的作用。特別是在現代社會中,社會救助制度作為反貧困的一項重要舉措和制度安排,更加普遍地受到各國的重視。[16]低保作為維護公民最基本的生存權的制度,在我國已經具備了一定的基礎,如果能在制度的制定中兼顧公民身份的理念,以公民身份的原則指導我國低保制度的制定,必將促進我國低保制度的完善。以公民身份理論為指導,我國低保制度可以從以下幾個方面予以完善:

(一)將公民身份作為低保制度的建制宗旨和價值理念之一

低保制度是扶助市場競爭中的弱勢和貧困群體的制度,在現代社會,以低保為核心的社會救助早已成為公民的基本權利之一,因而,低保等救助方式不再是政府和國家對人民的恩賜,不能再以同情和道義為指導構建我國的低保制度。我國的低保制度應該以公平、平等、權利等原則作為其價值取向,公民身份對于改善貧困群體的境遇、參與機會的平等化和實現可持續發展有重要的指導意義。只有全社會都樹立公民身份的理念,貧困群體才不會遭受歧視,從而有助于消除社會隔閡、解決社會排斥、實現社會整合,最終實現所有公民都能夠“有尊嚴地生活”。

要建立符合公民身份要求的低保制度的長效機制和制度性安排,需要通過立法確立我國公民的最低生活保障權。目前,我國只有城市低保是以行政法規的形式規定的,農村低保只是以通知的形式進行了規定,另外就是大量的地方規定,體現了明顯的城鄉分治特色。在即將通過的《中華人民共和國社會救助法》中應當體現公開、公正、公平的程序正義的要求,只要公民的收入水平低于貧困線,就有權利享有最低生活保障,但由于我國發展失衡的格局非短期能夠改變,因此,都有權利享有低保并不意味著現時有權利享有相同的低保待遇,目前,城鄉之間、東西部之間的居民在受助標準和享受的待遇等方面都必然存在差異,低保的完全統一不可能一蹴而就,但只要參照公民身份的理念,目前起碼可以實現制度構架和制度設計的一體化,將來再逐步實現權利的平等。

(二)明確各級政府在低保制度中的責任,以政府責任保障公民最低生活保障權利的實現

首先應該樹立各級政府的責任意識,即公民享有最低生活保障的權利,當公民需要救助而政府部門未能提供或提供救助不足或者不及時,則相關部門就是失職或未盡到應盡的義務,對其不作為行為應當承擔法律責任。其次,對各級政府的責任應該明確,不同的政府應當承擔相應的低保責任。實現全體國民平等的社會救助權利必然要求以中央政府主導為前提條件,只有中央政府主導,不同地區的國民才能真正公平地享受社會救助權利,因此,社會救助制度在本質上需要由中央政府承擔起主導責任。[17]中央政府的責任主要體現在制度支撐、資金扶持和標準制定等方面,在制定制度和標準時,在充分考慮我國國情的基礎上,盡量兼顧公民身份的要求,使低保制度能夠規范化發展;資金方面中央政府應該起到糾差的作用,對于不發達地區和農村尤應有所側重和照顧。地方政府也承擔一定的財政供款責任,此外還要負責組織實施對最低生活保障制度實施的監督。

(三)拓寬政治參與渠道,提高貧困群體制度化參與率

從古希臘對公民身份的定義可以看出,政治參與是公民身份的重要體現,首先政府應該充分重視貧困群體的政治參與,積極拓寬貧困群體的制度化參與渠道,鼓勵他們通過正常途徑反映自己的意見和要求;其次,應該廣泛宣傳,采取疏導的政策建議貧困群體積極參加到低保政策的制定和實施中來,使低保群體在整個低保的實施過程中享有充分的參與權、選舉權、決策權和監督權,這也是公民身份的應有之義,正如哈文登所發現的:“(今天)對于多數人而言,在獲得更多機會的同時也意味著要面臨更多的要求,即成為一名積極的公民,享有或者履行更為積極的、綜合的公民身份”[18];第三,在人大代表的選舉中,給予貧困群體以一定代表的名額,而不能多是富裕階層的代表,在其他大型的相關民生問題的聽證活動中,也應留有一定比例的名額給本地區范圍內的低保群體,使他們能夠在政治活動中發出自己的聲音。人的全面發展就包括對政治生活的關心和參與能力,只有動員貧困群體積極參與,才能制定出適合他們發展的低保政策,從而增強他們的歸屬感和政治認同感。

[1]唐 鈞.城鄉低保制度:歷史、現狀與前瞻[J].紅旗文稿,2005(18):15-17.

[2][美]喬治·薩拜因.政治學說史[M].鄧正來,譯.上海:上海世紀出版集團,2008.

[3][美]托馬斯·雅諾斯基.公民與文明社會[M].柯 雄,譯.沈陽:遼寧教育出版社,2000:11.

[4]郭忠華,劉訓練.公民身份與社會階級[M].南京:江蘇人民出版社,2007:39.

[5][美]塞繆爾·P.亨廷頓.難以抉擇——發展中國家的政治參與[M].汪曉壽,等譯.北京:華夏出版社,1989:1.

[6]李艷霞.福利國家的政治學分析——以公民資格為視角[D].吉林大學博士學位論文:45.

[7]Giovanna Procacci.Governmentality and citizenship[M]//Kate Nash,Alan Scott.The Blackwell companion to political sociology.Blackwell Publishing,2004:345.

[8][美]格爾哈斯·倫斯基.權力與特權:社會分層的理論[M].杭州:浙江人民出版社,1988:103.

[9][美]塞繆爾·P.亨廷頓.變化社會中的政治秩序[M].王冠華,等譯.上海:上海世紀出版集團,2008:10.

[10][英]安德魯·海伍德.政治學核心概念[M].吳 勇,譯.天津:天津人民出版社,2008:147.

[11]于 洪,鐘和卿.城鄉二元結構下最低生活保障制度的經濟學分析[J].上海財經大學學報,2009(5):87-89.

[12][美]戴維·伊斯頓.政治生活的系統分析[M].王浦劬,譯.北京:華夏出版社,1999:17.

[13][美]科 恩.論民主[M].聶崇信,譯.北京:商務印書館,1994:111.

[14]冀慧珍.可持續生計理念下的社會救助政策改革[J].中國行政管理,2012(1):67-70.

[15]熊友華.弱勢群體的政治經濟學分析[M].北京:中國社會科學出版社,2008:294-295.

[16]張彥軍.國外社會救助經驗對我國的啟示[J].理論探索,2011(2):95-98.

[17]鄭功成.中國社會保障改革與發展戰略:救助與福利卷[M].北京:人民出版社,2011:11.

[18]Bjorn Hvinden,Hakan Johansson.Citizenship in Nordic welfare states[M].Routledge,2007:4.

(責任編輯 郭慶華)

A Study of the Minimum Social Security System and the Citizenship in China

JI Hui-zhen,WANG Xiao-chen

(School of Political&Public Administration,Shanxi University,Taiyuan030006,China)

Taking equality and justice as the value orientation,the citizenship theory focuses on the social right argument,so it’s of great significance to the research on social security policy.With the citizenship as the theoretical starting point,this paper analyzes the developmental origin and connotation of citizenship theory,and points out the requirements of citizenship for the minimum social security system.On this basis,it further analyzes the current problems in the minimum social security system,elaborates the expression and influences of the lack of citizenship,and suggests that we should perfect our minimum social security system around three aspects such as the value orientation,system construction and political involvement.

citizenship;social rights;minimum social security system

D632.1

A

1000-5935(2012)05-0052-05

2012-04-29

山西大學校科研基金項目“當前中國社會福利制度研究”(0908130)

冀慧珍(1976-),女,山西平遙人,山西大學政治與公共管理學院講師、博士研究生,主要從事社會保障、政治學研究;

王曉晨(1963-),男,山西平定人,山西大學政治與公共管理學院副教授,主要從事社會保障研究。