傅山書學思想及其藝術分期淺議

劉 琰

(西安交通大學 人文社會科學學院 中國書法系,陜西 西安 710049)

有人說,他“博極群書,時稱學海”;也有人說,他“書法圖書,皆超古今”;還有人說,他是“晉唐以下第一家”,他就是傅山,那個主張文章“生于氣節”的詩人,那個以婦科見長的名醫,那個睿智博聞的學者,那個書畫印皆通的藝術家,一個大百科全書式的人物。

《清史稿》記載:“傅山,陽曲人。六歲,啖黃精,不谷食,強之,乃飯。讀書過目成誦。明季天下將亂,諸號為搢紳先生者,多迂腐不足道,憤之,乃堅苦持氣節,不少媕冘。提學袁繼咸為巡按張孫振所誣,孫振,閹黨也。山約同學曹良直等詣通政使,三上書訟之,巡撫吳甡亦直袁,遂得雪。山以此名聞天下,甲申后,山改黃冠裝,衣朱衣,居土穴,以養母。 ”[1]傅山,初名鼎臣,字青竹,改字青主,別名甚多。明清鼎革之后出家為道,道號“真山”。生于1606年,據白謙慎先生推斷,其卒年“大約在1685年正月或二月”[2]1。 縱觀傅山的一生,悲情而又絢爛。他曾仗義執言又身體力行,同奸臣閹黨殊死斗爭,獲得了“義士”的美名;他也鐵骨錚錚,秉持儒士的忠義,拒絕清廷的高官厚祿,誓不做貳臣。明亡之后,他奔走各地,為反清復明的大業勞心勞力,險些喪命,無奈“大局已定”、“天命攸歸”,在光復大明無望之際隱居避世,行醫著書,研讀經史,留心考據,特別是對先秦諸子學術的鉆研令人慨嘆,并對各種思想流派與宗教表現出兼容的態度,難得的是他又能獨立于各家學派之外得出自己獨到的見解,早在明朝末年,傅山的思想就已呈現出了進步傾向。有《霜紅龕集》、《兩漢人名韻》和大量醫學著作存世。

然而,傅山最為令人稱道的當屬其書法。他五體皆善而尤精于行、草,不僅技法出眾,而且獨有一套精辟的書法理論,為后世所折服。

1.傅山的書學思想

傅山主張學習書法要取法篆隸,崇尚自然,提出了著名的“四寧四毋”理論,并強調“作字先作人”。

傅山堅持取法乎上,特別將“篆書和隸書視為學習書法的不二法門”,[2]2他曾說:“不作篆隸, 雖學書三萬六千日,終不到是處,昧所從來也。 ”[2]3傅山對篆隸的熱愛或許也是其鐘愛充滿篆籀筆意的顏真卿書法的重要原因吧。然而,他之所以如此重視篆隸,白謙慎先生指出“是為了將這兩種早期字體的筆法融入較晚出現的字體的書寫中,以使這些晚出現的字體更加有古樸之意。”[2]4我們在此基礎上進一步分析,這當與傅山研究諸子學術、歷史、考據、古文字的學問有關,他崇尚篆隸,體現的正是一種追本溯源的理念追求,我們又能否大膽地設想他的這種溯源或多或少地帶著對逝去的大明王朝的一些依戀呢?

傅山說:“天機適來,不刻而工。 ”[3]1又說“凡字畫詩文,皆天機浩氣所發。”[4]同樣都是崇尚自然,追求一種不刻意安排布局的書寫狀態,實現書寫者情感與筆墨線條的完美統一,這一切所說的也正是天人合一,人書合一的問題。傅山關于自然的闡發,他著名的“四寧四毋”理論應該是最確切的注釋。

傅山的“寧拙毋巧,寧丑毋媚,寧支離毋輕滑,寧直率毋安排”[5]1理論是中國書法史上重要的美學品評標準,但時常被人曲解其意來為自己惡俗的“丑書”尋求書法史上的開脫,這無疑是一種悲哀。傅山所講的“拙”、“丑”、“支離”、“直率”都是建立在自然基礎之上的。“拙”乃樸拙之意,追求一種“大巧若拙”的狀態;“丑”亦非不美,而是丑中有妍;“支離”與“直率”都在強調一種對傳統技法的超越,務求達到無拘無束,率意而為的情感宣泄。而“巧”、“媚”、“輕滑”、“安排”所指的正是清初在趙孟頫與董其昌書法影響下所形成的百般造作的端正流美之風,傅山提出“四寧四毋”,目的在于矯正時弊,同時也凸顯了其性格中的剛毅不屈。事實上,“寧”與“毋”并不是非此即彼的,我們應該辯證的對待。然而,需要強調的是“四寧四毋”應是書法創作終極階段而非學習與自我風格尋找階段的追求,它的踐行當在個人書法技巧純熟之后。

傅山有詩曰:“作字先作人,人奇字自古。綱常判周孔,筆墨不可補。未習魯公書,先觀魯公詁。平原氣在中,毛穎足吞虜。”[3]2這是傅山晚年寫給兒孫的作書之道,指出字的好壞根本在于人品的優劣、格調的雅俗,人“奇”字方能“古”,筆墨技巧再怎樣嫻熟精妙都無法彌補人格的缺陷,作書之人的精神氣節才是最重要的。他肯定柳公權的“心正則筆正”,推崇顏真卿,鄙薄趙孟頫。講到這里,我們不得不去探討傅山在對待趙孟頫書法問題上的情感變化。之所以強調情感,是因為我們相信在傅山對趙氏書法的認識上,情感因素是大于藝術訴求的。他一開始學習趙孟頫的書風并一度以之為重要的創作要素,后因為明清鼎革,趙氏身為宋王朝后裔卻變節為蒙古人做官的事實使得傅山對其人品產生了極大的厭惡感,進而鄙薄其書法,這是由于相似經歷下的不同道路選擇而造成的,是牽扯民族情節與個人政治立場于其中的。再到后來,盡管儒家的倫理綱常在傅山的心中依然根深蒂固,但是他明白了滿清統治日益堅實,大明復辟無望,這一情感變化使得傅山對趙氏書法重新進行了客觀解讀,肯定趙孟頫用心于右軍,卻始終無法贊同趙氏的為人,這與傅山晚年堅決不做滿清的官卻不再阻止其他漢人為清廷效力的思想變化可以說是一致的。單純就對待趙孟頫書法的問題,我們極易理解傅山推崇“作字先做人”的理由,這一書學思想的產生自然深受其所受教育的影響,但是也不能否認與當時的社會歷史變革有關。這種對高尚人品道德的追求貫穿了傅山的書法藝術始終。

2.傅山的書法藝術分期

傅山自言:“吾八九歲即臨元常,不似。少長,如《黃庭》、《曹娥》、《樂毅》、《東方朔》、《十三行洛神》,下及《破邪論》,無所不臨,而無一近似者。最后寫魯公《家廟》略得支離;又溯而臨《爭座》,頗似之。又進而《蘭亭》,雖不得其神情,漸欲知此技之大概矣。 ”[3]3又云:“貧道二十歲左右,于先世所傳晉唐楷書法,無所不臨,而不能略肖,偶得趙子昂《香山詩》墨跡,愛其圓轉流麗,遂臨之,不數過,而遂欲亂真。此無他,即如人學正人君子,只覺觚凌難近,降而與匪人游,神情不覺其日親日密,而無爾我者然也。行大薄其為人,痛惡其書淺俗,如徐偃王之無骨。始復宗先人四五世所學之魯公而苦為之。然腕雜矣,不能勁瘦挺拗如先人矣。”[5]2

根據傅山的自述與歷史考證,其書法風格的變化大抵可分為三個時期。

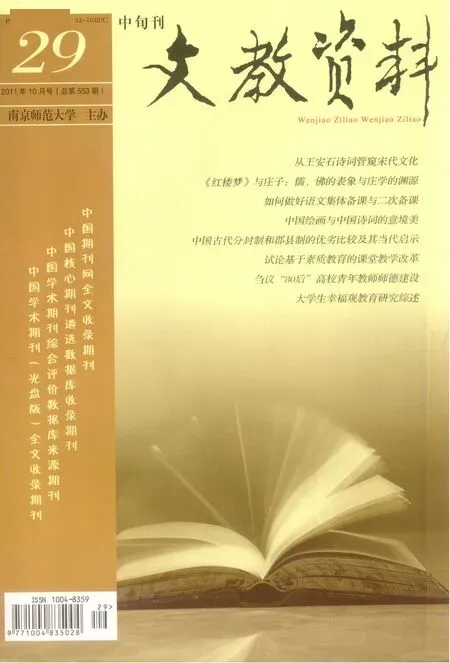

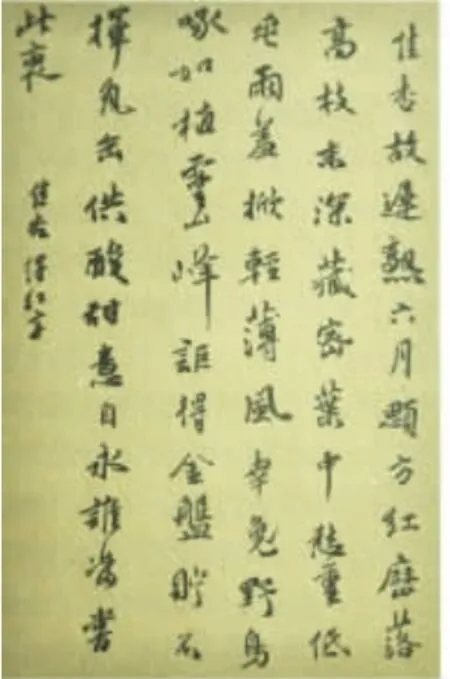

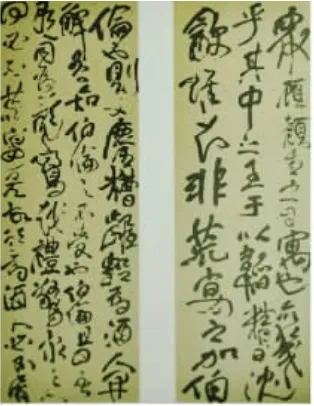

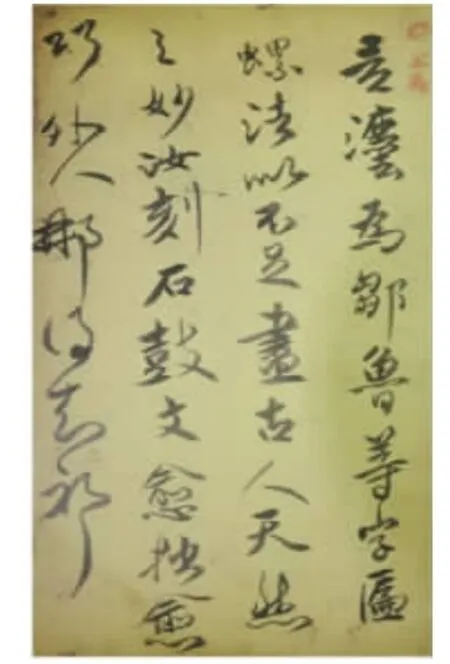

前期當為1615—1644年明亡之前的29年間。從八九歲起用心于晉唐楷法,到二十歲左右轉為學習趙孟頫與董其昌圓轉流麗的書風直至明亡,經歷了近三十年光景,這一階段正值傅山的青壯年,也是中國歷史上一個腐朽動蕩的時期。出身官宦家庭的傅山自幼受到正統的儒家教育,但是時值國家腐敗不堪,政治日益衰竭,傅山耳濡目染,一顆心系民族命運的赤子之心也為影響了后期的為人處世與藝術風格。這一時期的傅山對晉唐楷法是下過苦功的,但自稱“無一近似”,因為傅山1639年之前的書法作品我們沒有見到,所以無從判斷其晉唐楷書的臨摹究竟達以何種程度,但可以肯定的是他早期的楷書功底為后來行草的發展埋下了厚重的基石。傅山二十歲左右轉學趙董,上手極快,我們從其現存的早期作品中都極易看出趙董的影子。例如1639年前后的《佳杏得紅字詩稿》(如圖1)與1641年的《上蘭五龍祠場圃記》(如圖2),前者為行書墨跡,點畫婀娜,結字清秀,章法疏朗,趙孟頫的痕跡清晰可見;后者雖為石刻拓本,但是依舊無法掩蓋其瀟灑流麗、圓轉溫潤的面貌,一派趙董風姿伴著些許米氏神韻。傅山這一時期可以說是沿襲了當時普遍的書法學習道路。

圖1

圖2

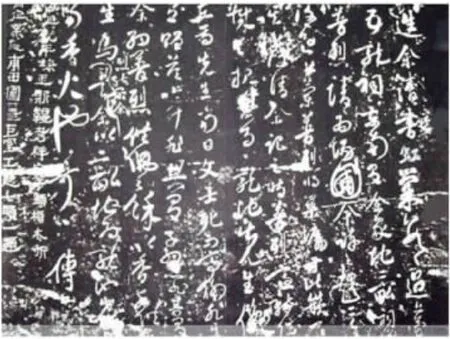

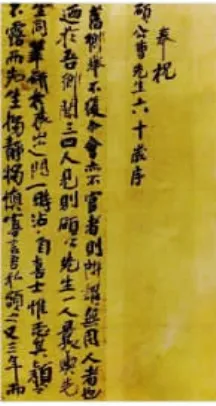

中期當是1644年明亡后到1662年南明永歷帝被殺的18年間。這一時期的傅山致力于光復舊朝的行動,即便是1655年“朱衣道人”案獲釋后依然保有復明之心,盡管在行動上有所弱化。這一時期的傅山由于趙孟頫的“貳臣”身份而對其書法表現出強烈的反感,并呈現出“因人廢書”的狀況。同時,他被顏真卿的高尚人格和絕佳的書法藝術所吸引,開始轉而學習顏氏書法,在書法創作特別是楷書與行書手札中流露出極強的顏體風格,其間的大幅作品極盡張揚之能事,時常可見各種伸長的筆畫。其中最具代表性的當屬《奉祝碩公曹先生六十歲序》(如圖3)與《餞蓮道兄十二條屏》(如圖4),前者為楷書,氣象宏大,得顏體之精髓,結字上卻又較顏體活潑險絕,整體的用筆和個別字的結體依然是顏體風格無疑;后者為行草書,逼人的氣勢中透露著桀驁的性格,字間可見顏體筆意,但筆畫伸展穿插,狂放至極。這一時期可以看作是傅山書法風格求變真正的開始。

圖3

圖4

明組織遭

后期應為1663年開始各種反清復 到全面鎮壓,傅山發覺反清無望后心態轉入平和直至1685年去世的22年間。這一時期,看到社會日益穩定的傅山用心于各種學術研究,重習王羲之書法,并再次肯定了趙孟頫書法的歷史貢獻。他的行書手札在此時表現出強烈的大王風姿,例如《論汝刻石鼓文》(如圖5)筆法精到,始轉提按極盡王氏書風特色,溫潤秀美中帶著些許古意。大幅草書作品更是盡得大王神韻,并呈現出逐漸內斂的狀態,罕有大量盡情舒展的筆畫,抒情表懷之意卻尤勝從前,從著名的《晉公千古一快四條屏》可見一斑。此外,由于對金石與古文字學的研究與熱愛,傅山亦在行、草書融入大量篆隸的書寫技巧,并開始鐘情于章草的書寫。

圖5

綜上可知,傅山書風是隨著其政治立場與個人情感的轉變而轉變的,每一次的轉變都呈現出鮮明的特色,并將其書法藝術推向了一個新的高度。

[1]趙爾巽.清史稿[M].北京:中華書局,1977.8:138,55.

[2]白謙慎.傅山的世界[M].北京:三聯書店,2006.7:326,302.

[3]傅山.霜紅龕雜記[M].青島:青島出版社,2010.4:6,11,24.

[4]傅山.傅山全書[M].太原:山西人民出版社,1991:819.

[5]孫稼阜.朱衣道人—傅山的生平及其藝術[M].上海:上海書畫出版社,2005.6:49,68,69.