誰發出占領華爾街第一聲

2011-12-29 00:00:00MattathiasSchwartz

南都周刊 2011年47期

每天晚上,凱拉·拉森(Kalle Lasn)的固定活動是對每一期《廣告克星》(Adbusters)雜志進行整理,并將其中的每一頁裁剪下來,裝進文件夾的活頁袋內,有時候他還會將原先的文章草稿一并貼在剪報上。由于每晚忙于整理剪報,拉森根本沒有時間關注晚間新聞。所以直到今年11月15日的早間,他才得知當天凌晨1點的時候,數百名警察對“占領華爾街”運動大本營祖科蒂公園進行了徹底清場。

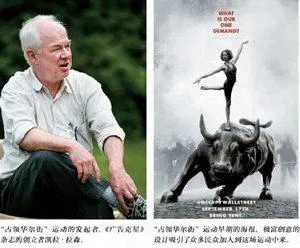

如果說有人要對祖科蒂公園的示威活動負責的話,那么這個人只能是拉森。由他創建并領導的《廣告克星》雜志,是整起運動的倡議發起人,占領運動的起始時間及名稱都是由他制定的。

現年69歲的拉森與妻子住在溫哥華郊外的一座農場里。他于22年前創立的《廣告克星》是一本著名的反消費主義雜志,它將發達國家的生活現狀描述成是自然環境崩潰的元兇,精神空虛的人類在滿足永無止境的消費需求時,也在不斷地向毀滅之路一步步邁進。

在祖科蒂公園被徹底清場的那個晚上,《廣告克星》雜志曾向9萬多名網絡用戶發送了一份最新的占領運動簡報,提議全美的占領運動參與者們在12月中旬舉行盛大的慶賀活動,并同時撤出露營地。而僅僅數小時之后,紐約警方便開始發布通知,將祖科蒂公園列為危險及臟亂差地區,同時要求示威者離開此地,以方便進行清掃。拒絕離開的示威者遭到了警方的逮捕,而他們留在公園的所有物品都一并被衛生部門收走,放置在西57街的一間倉庫里。

警方的清理引發了示威者的抗議游行,在雙方整夜的對峙之后,示威者最終得以重新進入祖科蒂,但他們不準帶入睡袋、雨布、帳篷等物品,而且進入人員的行動也必須符合公園規定,同時警方還在公園附近設立了嚴格的媒體警戒線,并封鎖了從周邊街道進入公園的入口。從某種意義上說,這場長達59天的無政府自由主義運動,已在大清場中宣告結束。

拉森將警方的清場稱為“一場軍事行動”,并將其與在敘利亞發生的血腥叛亂事件聯系在一起,甚至,他還認為,這場清理對整個運動來說并非一件壞事,而是一次變革的契機。“這意味著整個運動的升級和擴大。”拉森說,“離變革又近了一步。”

拉森和自己的搭檔、《廣告克星》的資深編輯邁卡·懷特(Micah White)很快制定出一項“后祖科蒂時期”的計劃,倡議示威者們終止第一階段主要以露營為主的示威方式,并轉向更為激烈的示威形式,針對的目標轉向更多的商業機構。

運動開始之前

長期以來,拉森與住在美國伯克利的懷特主要通過郵件交流,兩人在來往的郵件中想出了很多好點子,而“占領華爾街”運動就是其中一個。今年6月初,《廣告克星》在給用戶發送的郵件中寫道:“美國需要自己的解放廣場(Tahrir Square,即開羅革命的地標)。”第二天,懷特在郵件里回復拉森,稱自己“對占領華爾街這個主意感到非常興奮”,并認為應該將這一想法轉化為現實,同時為這一活動建立一個單獨的網站。兩人經過幾番討論后,最后于6月9日注冊了OccupyWallStreet.org網站,這個網站后來成為整個運動的虛擬大本營。

現年29歲的懷特出生在一個雙種族家庭,母親是白人,父親是黑人,但他從未在任何一方的族群里找到歸屬感。從學生時代開始,懷特就喜歡以一己之力對抗權威,常常做一些違反學校規定的事情,高中時甚至還不顧校長的反對建立了一個“無神論者俱樂部”。大學畢業后,懷特寫信給拉森毛遂自薦,兩人的忘年交及事業合作就此開始。

出生于愛沙尼亞的拉森經歷過第二次世界大戰,童年的記憶總是和德國難民營聯系在一起。在他看來,只要時機適合,一點零星的火花也可以觸發世界大戰的發生。難民營生活結束后,拉森跟隨父母移民到澳大利亞,并在那里度過了少年時光。大學畢業后,擁有應用數學學位的拉森,起初為澳大利亞軍方設計戰爭電腦游戲,后來在東京開辦了一家市場研究公司。

這個工作使拉森意識到,只要有足夠的現金、名人效應,以及誘人的理念和宣傳口號,就可以很輕松地將自身的想法植入大眾腦中。市場研究的工作也給拉森帶來了財富,可以讓他自由自在地周游全世界,并毫無顧慮地投入到實驗性電影制作與環境保護的工作中。1989年,在自己的電視節目遭到加拿大廣播公司的拒絕后,拉森意識到自己的政治觀點永遠無法通過大眾媒體進行傳播。受此啟發,他決定與當時合作的攝影師比爾·施邁茨(Bill Schmalz)創辦一份屬于自己的雜志,即《廣告克星》。

根據拉森的說法,《廣告克星》在全球擁有7萬份發行量,這本雜志不刊發任何廣告,完全依賴報攤售賣以及捐款來維持生存。雜志支持過很多反消費主義的運動,今年春天還推動過對星巴克的抵制活動,稱這間連鎖咖啡公司對很多本地小型咖啡館產生了巨大沖擊,使它們的生存環境更加困難。

今年7月初,拉森和懷特兩人一直在討論占領運動的起始時間。起初,懷特建議應該選在2012年7月4日,以方便示威者們進行充分準備。但是拉森認為政治壞境會在這一年中發生巨變,所以提議時間應該提前到今年9月末。兩人最后決定將日期定在9月17日,這一天同時也是拉森母親的生日。《廣告克星》隨即在7月13日向訂戶們發送了第一封關于這場占領運動的“戰略簡報”。

這封“戰略簡報”在網絡世界得到了高度關注,占領運動也隨著郵件的轉發和在Twitter等社交網站上的傳播得到越來越多的響應。懷特說:“以往類似的活動在進行宣傳時,總是需要大量的苦工和勞作,但回應卻往往并不令人滿意,就好像從山腳往山上推雪球一樣,吃力不討好。”但是這次的活動因為使用了社交網站等宣傳形式,所以與之前往往難以推進的其他活動大不相同。這封郵件為占領運動吸引來了一些早期參與者,住在費城的賈斯汀·塔尼便是其中一位。在拉森發送這封“戰略簡報”15分鐘后,26歲的賈斯汀·塔尼便在自己的網頁閱讀器上收到了相關消息。第二天,塔尼在OccupyWallSt.org網站上進行了注冊,并與一群志同道合的朋友開始幫助運營這一網站。

但是不同的示威者之間存在不同的理念和想法,所以矛盾與爭吵也時有發生。而在內部沖突之后,示威者們最后達成一致,同意施行“水平化”組織形式,并舉行所謂的“全體大會”來整合不同示威人士之間的分歧。大會遵循透明化原則,任何在場的人都有權參加,都有權發表意見。大會沒有領導機構,也沒有領導者,只有幾個協調者。協調者主要任務是負責召集大會下的幾個工作組開會,工作組以功能區分,例如有專門研究經濟問題或社會福利問題的工作組。每個工作組都有權力將自己的建議提交給每天晚上的大會。在大會上,任何人發言時,其他人都要表示歡迎;如果自己不贊同其言論,則需表明自己認為對方的意見需要經過進一步討論后才能執行,不得公開斥責。

在懷特看來,這場運動的目的是“將理念傳播出去,使人們走上街頭”,但是運動不會“對事態的發展進行控制”。

黑色信使包

9月17日是一個周日,早上11點,化名為P的小學老師(因為擔心可能失去自己的工作,所以這位老師要求以其姓名的第一個字母出現在本文中)離開自己位于布魯克林的公寓,坐上一列開往曼哈頓的地鐵。他是隸屬“全體大會”下的“戰略委員會”的一名成員,這一下屬組織主要負責確定占領運動的地點。

P乘坐地鐵抵達保齡球草坪,手里拿著一個黑色信使包,臉色淡漠的他從一排身穿制服、牽著狼狗的警察身邊走過,向著公園的出口方向走去。在保齡球草坪之外,華爾街著名的公牛雕像已被路障層層圍了起來,而一條通向華爾街股票市場的道路也被封鎖起來。P老師手中的黑色信使包里裝著一個急救箱、一個瓶裝的液體抗酸劑、一些用做治療催淚瓦斯及胡椒噴霧傷害的純凈水,以及上百張復印地圖,這些地圖主要用來告知示威者可以進行活動的7個潛在地點。

“我們認為傳統的通信方式最為有效,”P說,“如果我們使用群發短信或者Twitter等社交網站進行聯絡,警方就很容易追查到發信的源頭。”與大多數參與“占領華爾街”運動的核心人士一樣,P也是一名無政府主義者,愿意投身于消滅任何不公正以及不合法的社會系統,或至少根除資本主義這一社會形態。

在保齡球草坪,幾百名示威者已經整裝待發。“全體大會”早在一個星期之前便開始囤積食物,并制定援救計劃以及分發傳單。但是其中很多人仍然對占領運動的影響充滿懷疑。25歲的電影制作人瑪麗莎·霍爾姆斯(Marisa Holmes)是“全體大會”的一名協調人,她說自己當時與很多朋友都認為,這場運動在幾天之內便會宣告失敗。

負責傳遞地圖的P很快在公園內發現了兩位“戰略委員會”成員。P回憶說,包括他自己在內的這三名20多歲白人男子當時都十分緊張。他們經過偵查發現,地圖上標注的2號地點即祖科蒂公園,人煙稀少,附近也幾乎沒有警察進行巡查。這座公園由私人掌管,根據當地法律,當其他公園在夜間或其他宵禁時間內關閉時,祖科蒂這樣的私人公園必須24小時開放,以滿足市民的娛樂需要。

很快,地圖便被分發了出去,示威者們之間也互相通知“在三十分鐘以內去2號地點”集合。第一批抵達的示威者集結成不同的小組,吃著花生醬三明治在樹下就坐。到了午后,大約有1000多人抵達了該公園,并舉行了“全體大會”。當天晚上,當P回到自己的公寓時,已經有大約300多名示威者成功地在祖科蒂公園“安營扎寨”。

在這之后的幾周內,祖科蒂公園的示威者越來越多,除了露營的帳篷以外,示威者們的配備也更加齊全,他們不僅可以使用無線網絡,還有廚房可以做飯,以及可供借閱的大量書籍。在接下來的兩個月中,每天下午都有數百人集合在祖科蒂公園,每個人目的不一。一些人帶著相機試圖記錄下這一歷史事件;一些人把這里當做庇護所,只為了尋找一些免費的食物和醫藥治療;而另一些人則對當中進行的政治對話十分感興趣,而正是這些人才是運動的核心,因為他們相信這場運動可能帶來真正的變革。

清場之后

隨著活動的深入,占領運動的早期參與者們發現越來越多人士的加入,也帶來了更多完全不同的政治訴求。對于這些早期參與者來說,他們所呼應的不過是當年《廣告克星》發送的那封“戰略簡報”;而新加入運動的普通民眾們,則代表著從自由主義到暴力無政府主義等不同的政治態度。對于“全體大會”來說,在這些彼此之間甚至互為矛盾的政治訴求中,很難尋找到一個能夠得到眾人共識的結果。

霍爾姆斯說:“‘全體大會’確實不錯,但它在決策方面并非有效。”她期望能夠成立一個“發言人委員會”機制,從而在示威者群體的每日活動中起到有限的管理作用。雖然表面上,整個占領運動對于“領導”以及“權威”等詞匯有所顧忌。但事實是,一些示威者在活動中已經自然而然地形成了一些領導力,而霍爾姆斯就是其中一位。

當然,“發言人委員會”的提議在“全體大會”上遭到了一些示威者的激烈反對。一些大會下屬的小型組織也擔心,委員會的建立會讓整個占領運動的發展偏離原來的初衷。但是基于對當時混亂局面的擔憂,這一提議最終還是通過了。

不過,整個占領活動所采取的“水平化”組織形式,已經成為其他國家占領運動的樣本,類似的“無領導”、“協調人輪換制”以及“無固定示威要求”的形式,也出現在東京、悉尼、馬德里以及倫敦的示威游行活動中。這種“水平化”組織形式如同Linux這種開源軟件一樣,任何人都可以充當占領運動的“工程師”,為整個活動添磚加瓦。

時至今日,占領運動已經得到了各地人士的支持,這場運動的理念和口號既可以在建筑物涂鴉上出現,也可以在阿爾·戈爾這樣的政界名流的Twitter頁面上發現。不過終究,“占領華爾街”運動的內容意義還是大于形式意義。正如運動口號所說的那樣,人們可以通過這種靜坐的方式,將自己的訴求大聲、直接地表達出來,而不是將對社會的不滿通過間接的手段傳導給政府。

而對于拉森來說,發生在祖科蒂的清場事件并不意味著整個占領運動的失敗,而是給所有示威者帶來了一次契機,示威活動的形式和地點也由此可以變得更加多樣化。而在11月18日發生的新一輪示威活動也驗證了拉森所言非虛,示威者們再也不是安靜地坐在公園里露營、討論,而是試圖關閉紐約股票市場,并在布魯克林大橋上發起靜坐抗議,祖科蒂公園內的示威人士還與警方發生了沖突,其中有200多名示威者被逮捕。為了響應當天紐約占領運動,美國其他各地人士也在芝加哥、圣路易斯、底特律、休斯頓、密爾沃基、波特蘭以及費城等地的大橋上舉行示威活動。

無論接下來會發生什么,這場運動的中心都將從紐約蔓延開來,在其他地方扎根發芽。而對于活動最初的倡議人之一懷特來說,這一切仿若夢境一般,幾個月前還只是存留在電子郵件中的對話,現在已經成為實際發生的事實。而這一事實未來走向如何,甚至連倡議人自己也無法確知。正如拉森在祖科蒂公園清場事件之后所說的:“原來的局面已經完全被推翻,現在該輪到新一輪棋局上場了。”

拉森將警方的清場稱為“一場軍事行動”,并將其與在敘利亞發生的血腥叛亂事件聯系在一起,甚至,他還認為,這場清理對整個運動來說并非一件壞事,而是一次變革的契機。