天山扶壁

2011-12-29 00:00:00MickFowler

戶外探險 2011年1期

當我尋找攀登目標的時候,在我的內心里會有著非常嚴格挑剔的標準。首先,意向目標需要有可以用眼睛觀察到的未登路線。山不一定非是未登峰,但一定要特點明顯。其次,目標山峰應該基本上有直上山頂的路線。第三,在文化方面有特色。我(和其他登山者)之前從來沒有到訪過。有時這些條件很難同時完全滿足。但我心目中的完美目標應該包括所有這些方面。

2010年,保羅·拉姆斯登(Paul Ramsden)和我一起計劃了蘇力馬冰川北壁的攀登。這里有一條吸引人的如畫般美麗的扶壁路線直通勻稱的頂峰,我們從沒去過地球的這個角落,世界范圍來說也只有兩次登山家到訪的記錄,并且都是由蘇格蘭登山家布魯斯·諾曼德(Bruce Normand)率隊完成的。

事實上,正是布魯斯2008年發表的照片,第一次提醒我注意到中國天山山脈的攀登潛力。在此之后,布魯斯在2009年成功攀登的照片又進一步吸引了我們的視線。特別是一張由杰德·布朗(Jed Brown)拍攝的精彩照片深深誘惑了我們,讓我們最終鎖定了雪蓮東峰和蘇力馬冰川這兩個目標。它們都有清晰的扶壁路線,看起來能通過精彩的攀登直上頂峰。

最后,通過一家喀什的代理機構,我們得到所有需要的許可,包括保羅·拉姆斯登、麥克-莫里森(Mike Morrison),羅布史密斯(Rob Smith)和我的一行四人,在2010年8月中旬抵達烏魯木齊機場。

烏魯木齊的現代化水平和貫穿草原通往山區的收費公路帶給我們不小的吃驚。我們曾天真地希望這里能有遠離流行文化的傳統生活方式,所以對現實中萌芽階段的基礎設施建設和中亞地區傳統游牧方式的并存感到少許的吃驚。

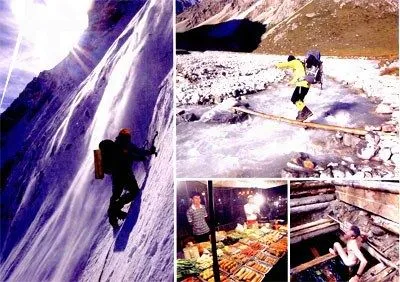

車子開出800公里之后,我們到達了伊寧,街邊美味的餐館非常討我們的歡心。在這里,發生了讓我的攀登伙伴們樂不可支的事情,我在浴室里不小心跌倒了,重重地撞擊了一側的肋骨,在后面爬山時還不時感覺到痛。“標準老男人行為”,從此之后,保羅就把這句話掛在嘴邊上了。到了第二天中午,好走的公路走到了頭,我們來到了夏特溫泉。這里有很多溫泉。是按溫度劃分等級的。我們四個里面有三個可以做到在溫度最低的溫泉里把肩部以下浸到水里。麥克·莫里森,我一定要在這里記錄一下,連把腳趾頭放進水里也做不到。

盡管這是個雨霧蒙蒙的下午,蘇力馬仍然時隱時現。馱行李的馬隊優哉游哉地前進,而我們在第二天午飯時分來到了。

Igraldi迷人的夏季草原。在那之后很快下起雨來,很明顯這不在我們意料之中。我的外褲理所當然還在馬匹馱著的行李里面,其他人情況更糟糕,做飯的時候完全沒有任何防雨措施。天色暗下來,我們四個卻要走一段回頭路去取自己的行李,因為馬匹在那里不能前進了。

幽暗天色中的喊叫聲來自我們的向導Abdhul,他解釋說有兩匹馬落入湖中,另外的人已經卸下裝備回溫泉云了。他向我們保證,離大本營只有五分鐘的路程了。他沒說的是。那些還待在大本營的人因為極度失溫已經什么都干不了了。在搬運裝備的混亂過程中,有一頂帳篷已經被支起來了,我以前從沒看見過有人被寒冷和失溫折磨成這個樣子。不過有一點很清楚,因為溝通不暢導致了誤會,我們自己反倒沒有大本營帳篷可以住了。

好在第二天天空變得非常晴朗,我們晾干了裝備,并能開始欣賞周圍美麗的景色。Abdhul告訴我們,我們扎營的草原叫做Shpa Jak,意思是“健康之源”。很難再找到比這更像田園農莊的大本曹了。在我們下方僅有五分鐘路程的地方,是雄偉的木扎爾特(Muzart)冰川,直通雪蓮西側的西壁,凱爾·登普斯特(Kyle Dempster)杰德·布朗和布魯斯·諾曼德完成了那里的首攀,我和保羅找了一條路線來做適應。一般我們會選定比目標山峰低1000米左右的上升路線,住上幾晚,再回到大本營,然后確定我們已經為目標山峰準備好了。以此為標準,我們爬了個5400米的山峰,并下降到5200米一個不錯的宿營地扎營,又待了幾天。覺得適應得差不多了,我們把最后的食物都拿出來享受了一頓大餐準備下撤。就在這時,開始下雪了。

第二天早上,雪還在不停地下,我們此時正位于通向木扎爾主冰川的側面冰川。大雪連綿不絕,能見度幾乎為零。

保羅先有了一次落入淺冰裂縫的經歷。當我行進在他前方20米的時候,忽然感覺腳下糖一樣的松雪猛地一沉,好像掉進了一個洞穴一般。下落了大約十米左右,我蕩到了懸冰柱上,停了下來。在這么深的地方幾乎沒有光了,但是我知道下面有一道窄窄的雪橋可以承擔我的體重。

“松繩子!”我大聲喊道,但是沒有任何回音。我本能地意識到冰雪吸收了我的喊聲。我安靜地懸在一片黑暗之中。現在要完全靠我自己了。

摘掉墨鏡起了點兒作用,但周圍還是令人恐怖的黑暗。吊在安全帶上也很難受,懸垂冰柱上的水滴在一點點把我的衣服打濕。抓絨衣的帽子正好裹在脖子上,我感覺到了織物潮濕后貼在皮膚上的不舒服。衣服一旦濕透了就失去了保暖的意義了。在我上方是一堵冰墻,我們的七毫米繩子深深嵌入懸垂屋檐的軟雪中。這是我35年攀登經歷里的新經驗。我不得不努力回憶當1969年我13歲時學過的裂縫求生技術。

我幾乎什么都看不見,如果不慎遺失了任何重要的裝備,這趟旅途的任何攀登熱望也就徹底熄滅了。我小心地把背包轉到身前,像做特技表演一樣把冰鎬從包上拿下來并靠在側墻上。我還懸在窄冰橋上方半米的地方,但至少暫時可以停在安全的位置。就完全別指望保羅了。我能想像到,這個家伙肯定正在琢磨這個見鬼的裂縫里面到底是什么情況。

我非常愚蠢地用一小截黑繩把冰爪綁在了背包上。裂縫里又非常黑,解開這個結變得難上加難。雪上加霜的是,我的隱形眼鏡雖然在看遠距離時非常方便,但看近距離時卻很模糊。我摘下了一只隱形眼鏡,才能確定位置看清繩結。當我解下冰爪掛在安全帶上以后,才算松了一口氣。再把冰爪綁在靴子上還不能讓它們掉下去更是費了好大力氣。最后我終于準備好開始爬了,沖保羅喊道,“收緊!”什么反應都沒有,只能聽見冰柱上流水的嘀噠聲。稍感安慰的是,當我沿冰墻向上爬的時候,繩子好像收緊了,最后我終于上到洞口,盡管狼狽但好歹可以考慮怎么才能從這個洞里鉆出去了。抓住表面向上爬的時候,我感覺自己像只從排氣孔鉆出來的筋疲力盡的海豹。保羅說他也是這種感覺。我確定,掉進冰裂縫是個不值得被推薦嘗試的事情。

我們用了三天才回到大本營。這次海拔適應比已往驗證了更多的東西。

去雪蓮東峰還要在雪中跋涉25公里,而蘇力馬冰川則更為易于進入,所以去爬哪個目標的決定變得很容易了。惟一的問題我們從沒見過蘇力馬冰川的底部是什么樣的,我們甚至連從哪條山谷進山也不知道。惟一能提供幫助的地圖在馬匹落入水中的時候也遺失了。

面對如此大的不確定性,保羅和我干脆放松下來享受美景。我們離開營地,重新趟過木扎爾特(Muzart)走廊的溪流,沿著一條美麗的山谷向上,在某一個地點,終于可以確定到達山腳下沒有任何障礙了。這是個良好的開端。

在蘇力馬冰川腳下的雪地里扎起一頂小帳篷之后,我們第一次有機會觀察山峰的全貌。這是條艱難的混合路線,頭半段是陡峭的冰雪路段,后半段是難度很大的巖石混合路線直通到頂。最令人心動的是

座近5400米高的山峰竟然有這么大的巖壁,我們估計從底部到山頂的高差大約有1600米。

“早上4點起床?”保羅問,“當地時間?”在地球上的這個地方,“當地時間”是非常重要的,因為維吾爾族人民使用當地時間而不是大多數中國人使用的北京時間——有兩個小時的時差。在我們的旅途中既碰到漢族人又碰到維吾爾人的時候是很容易搞混的。當地時間也好,北京時間也好,我們的運氣還是很不錯的。晴朗的夜晚之后,寒冷和霜凍降臨到沉默無聲的巖壁之上。晨光中,我們來到的第一段混合路線就是個難點。這種路線很難從下面判斷難度。我開始領攀第一個繩距,麻煩立刻出現了。到現在我也說不清楚為什么,我的兩個冰爪的帶子同時松了。保羅漠然地在~邊看著,時鐘嘀嘀噠噠在響,我像只鶴似的立在冰面上,輪流固定好兩只冰爪。當我完成了這些動作以后,我感覺自己成了在困難地形系冰爪的專家,甭管是在冰裂縫里面還是身處技術地形。不想再做重復動作了,我給每只冰爪都系上了安全結。無需贅言,后來它們再沒松開過。我們仍是交替領攀,保羅領攀的一個繩距令人印象深刻。路線上的巖石很有意思,而在上面爬則很駭人。路線上有炭黑色的頁巖。也有大理石碎片,這兩種情況都很難做保護。保羅爬得很保守,小心翼翼地選擇路徑,爬過陡峭的巖石,翻到一個更為復雜的混合地帶的下方。再往上,雪壁漸漸演變成了陡峭的冰壁,并且越來越陡,從窄的溝坡斜面直通到一個永久性扶壁的頂端。如此的陡冰坡非常折磨人,也很難提高速度。在某一個點,我掉落了一把主鎖,它在接觸冰面之前就迅速墜落,很快在視野里消失,令我不由得心跳加速。我們在山上的這些日子,雷暴每天下午會準時來訪。今天的不幸之處在于當一場凄厲的冰雹不期而至的時候,我們正處于一道狹窄的溝槽里。冰雹沿著我們上方900米的冰壁傾瀉而下。我正在頂端附近的保護點上。冰雹打落的聲音就像一列高速行駛的列車在身旁呼嘯而過,天空中全是被風吹起的雪。保羅剛好離開了我的視線,我只能縮在保護站上想像一下他在干什么。過去很長時間以后,冰雹才慢慢減弱。我們就在破碎的巖石間停了下來,扎下一個只能坐著的小小營地。天黑之前,云層短暫分開的間隙,我們發現自己和那些峽谷對面的未登峰處在同一海拔,這讓我們備感欣慰。拂曉的陰沉引起了輕微的抱怨。保羅的后背一直疼,我的肋骨明顯不舒服,還是因為我在伊寧那家旅館浴室里那個不雅的跟頭。我們來到了扶壁的頂端,眼前呈現出一片壯麗的景色。上方陡峭的巖壁令前進變得緩慢,我們花了一上午的時間才登上一個雪冠,切過一段危險的橫移來到一個容易放置冰錐的淺溝槽。從上面的路上能看到一塊突出的懸垂巖壁,我們知道,那就是山峰項部的標志。

保羅和我習慣于相對放松的攀登方法。我們樂于細細品味在山上的短暫時光而不必盡快地趕著上下。通常下午過了一半我們就開始尋找合適的宿營地。正在這時,我們發現在上方有一段陡峭的路線,可能直通頂峰。在這條路上要想找到個舒服的營地恐怕是不可能的。不過,也許這就是通向頂峰山脊的路,也許天黑前能找到一個吊帳的地方。誘惑太大了,我們決定如果有必要的話就爬到夜里。

做了這個決定之后,前面的地形情況也不可避免地證實了時間的緊迫。狹窄谷底里陡峭的冰臺階極耗時間,再往前是混合攀登路線;每天必有的電閃雷鳴也到得更早,時間比以往更加緊迫。云層聚集,能見度降低,為電劃過時,前方的冰雪被藍光照亮,幾乎同時,巨大的雷鳴在耳邊炸響。大風仿佛同時從四面八方吹來,我們周圍的石壁被淹沒在雪花的海洋中。我們后悔沒有在前面停留的地方早點扎營。想回頭已經不可能了。夜幕降臨,又是烏云又是大雪,根本不可能找到更好的路線了。探路頻頻受阻,前面的路線更為撲朔迷離,我們能做的最好的事也就是盡快找地方宿營了。

選擇有限,最后的扎營點位于個傾斜的突出巖點下的一個小冰階。這里除了能避開傾泄而下的流雪之外幾乎一無是處。我們花了兩個小時弄出了一個不怎么樣的凹背座椅式的地方,保羅展開他的羽絨服,鋪在那些凹凸的石頭上。天氣情況仍然很惡劣,我們決定隨時保證關鍵裝備干燥,一旦有必要可以馬上方便地撤離,另外還穿上了所有的衣服和鞋子,沒用睡袋。這個夜晚注定令人印象深刻。

“你在干嗎?你能老實待會兒嗎?”保羅說得對,我一直都在亂動。他說話的時候我正在嘗試一個半倒立的新姿勢,頭在下方,膝蓋和胳膊肘頂著斜壁。這樣能稍微減輕我腿部安全帶的壓力,讓腿部的血液能循環,像之前的努力一樣,這個姿勢還是沒法徹底解決不舒服的問題。整個晚上剩下的時間我都在沒完沒了地動,試圖調整到一個舒服的狀態,保羅被我搞得不勝其煩。比較起來,保羅倒是一直待得很安穩。

這個黎明異常壯美,天空一片湛藍,我們陶醉在大自然的美景中。蘇力馬冰川位于山脈的最北側,我們可以一覽無遺地看到夏特溫泉和與之相鄰的平原。

向上看去,我們發現帳篷就懸在離頂峰雪檐的一個比較平坦的埡口僅25米的地方。在暴風雪中,就算只花20分鐘去找個能逃離巖壁,整理出一塊可以安放帳篷的地點也是不可能的。

原本我們滿懷期望想找到一條短山脊直通頂峰,可實際上卻是一條長長的鋸齒形雪冠。一個小時左右之后,我們來到了一個完美的宿營地點。在那里,我們盡情享受了一個放松愜意的下午,喝喝茶,讀讀書,隨意地看看風景。第二天早上,一道令人愉快的極為壯觀的山脊雪冠直直地指引我們通向頂峰。我一般不會去描述下降過程,不過有必要說說這次下降時經過的南山脊,這里也從未有人到訪過,走起來非常令人愉快,一直到我們被誘惑到一個向西的看起來很容易的雪坡,情況才變得比較麻煩。艱難困苦的冰壁下降和破碎大理石路面上的獨自行進可以不說,只是,我又怎能不說,探險活動的成就感和在人跡罕至的地點完成新攀登的滿足感是多么動人心魄、令人難以抵擋啊。

離開了六天之后,我們終于又回到了大本營。令人興奮的是,我們的向導Adbu旺端著慶祝的啤酒等待著我們。我們舉杯慶祝,結果保羅受了本次旅途最嚴重的傷——扭了脖