災害中殘疾人的媒介使用與信息溝通需求

——以汶川地震為例

周 玲 付景華 孫 娣

(北京師范大學社會發展與公共政策學院,北京 100875;香港大學新聞及傳媒研究中心,香港)

災害中殘疾人的媒介使用與信息溝通需求

——以汶川地震為例

周 玲 付景華 孫 娣

(北京師范大學社會發展與公共政策學院,北京 100875;香港大學新聞及傳媒研究中心,香港)

在災害情況下,殘疾人群所面臨的溝通困境要遠遠高于正常人群,甚至連最基本的信息需求都無法得到保障。從 2008年汶川地震中殘疾人群媒介使用的特征和信息溝通需求來看,對這部分弱勢群體的保護需要在法律和政策上給予更多的支持:改善信息發布和傳遞的渠道,使用新的技術手段,培養殘疾人使用媒介的良好習慣。

殘疾人群;媒介使用;信息溝通;災害

聯合國 2006年 12月 3日通過的《殘疾人權利公約》第 11條指出:“在風險環境下,應采取所有可能的手段來保護殘疾人群并確保他們的安全。”研究表明,在自然災害發生時,殘疾人的死亡率要遠遠高于健全人群。①Chou,Y.J.,Huang,N.,Lee,C.H.,Tsai,S.L.,Chen,L.S.and Chang,H.J.‘Who is at risk of death in an earthquake?’,American Journal of Epidemiology,Vol.160,2004,pp.688–695.不僅如此,在災害應對與恢復重建的過程中,殘疾人群的特殊需求還常常被忽略。

研究與實踐表明,保持有效的溝通是殘疾人群更好地備災、及時應對災害和迅速從災害中恢復的有效手段。②Spence,P.R.,Lachlan,K.,Burke,J.M.and Seeger,M.W.‘Media use and infor mation needs of the disabled during a natural disaster’,Journal of Health Care for the Poor and Underserved,2007,Vol.18,p.394.通過媒介傳遞災害信息是“社會干預”的手段之一,是滿足災害幸存者災后需求的關鍵要素。③Chandra,V.,Pandav,R.,Ofrin,R.,Salunke,S.R.and Bhugra,D.‘Mental health and psychosocial response after the worst natural disaster in the history of theMaldives’,International Review of Psychiatry,2006,Vol.18,pp.567– 572.同時,媒介還能夠幫助受災人群緩解心理壓力,在滿足他們的情感支持和社會互動需求方面扮演著重要角色。④Perez-Lugo,M.‘Media uses in disaster situations:a new focuson the impact phase’,Sociological Inquiry,2004,Vol.74,pp.210– 225.然而,受到現有研究的局限,殘疾人群在災害條件下的媒介使用和通訊需求究竟與其他人群有何不同還不是十分明確。因此,有必要深入地進行探討與研究。

2008年 5月 12日 14時 28分,中國四川省汶川縣發生 8.0級特大地震。這是新中國成立以來破壞性最強、波及范圍最廣、救災難度最大的一次地震,震級達里氏 8級,最大烈度達 11度,余震 3萬多次,涉及四川、甘肅、陜西、重慶等 10個省區市的 417個縣 (市、區)4667個鄉 (鎮)48810個村莊。災區總面積約 50萬平方公里,受災群眾 4625萬多人,其中極重災區、重災區面積 13萬平方公里,造成 69227名同胞遇難,17923名同胞失蹤,需要緊急轉移安置受災群眾 1510萬人,房屋大量倒塌損壞,基礎設施大面積損毀,工農業生產遭受重大損失,生態環境遭到嚴重破壞,直接經濟損失 8451億多元,引發的崩塌、滑坡、泥石流、堰塞湖等次生災害舉世罕見。在應對此次巨災的過程中,中國政府在與媒介的溝通與互動方面表現出積極開放的態度,這在危機應對的最初階段尤其明顯。①C han,Y-Y.‘China– crouching citizens,hidden dragon’,in D.D’Monte(Ed.)AsiaMedia Report:Missing in theMedia,Kathmandu,Nepal:AsiaMedia Forum,2009,pp.158–167.國家電視臺以及地方電視臺還對一些受災最嚴重地區的救援行動進行了直播報道。這種相對寬松的新聞報道環境為研究在災害環境下信息是如何通過媒介傳遞到災區人群的提供了機會。

本文旨在考察在巨災條件下,殘疾人群的媒介使用和風險溝通需求,探討在災害中幫助他們改善安全和生存狀況的手段。

一、災害中殘疾人的保護及其通訊保障的法律與政策現狀

根據世界衛生組織 2005年的報告,全球大約有 6億人口 (占全球總人口的 10%)被認定為某種形式的殘疾。美國的殘疾人口超過全國人口的 20%,當然這并不表示與其他國家相比美國有更高的殘疾發生率,而是更加完善的殘疾鑒定評估的結果。世界衛生組織對全球殘疾人口的預估數量隨著對殘疾的認知和鑒定的發展而增加。因此,估計全球有超過 10億的殘疾人口。②S ullivan.H.T.and Hakkinen.M.T.Disaster Preparedness for Vulnerable Populations:Determining Effective Strategies for Communicating Risk,Warning,and Response.Paper presented at the Third AnnualMagrann Research Conference on The Future of Disasters in a GlobalizingWorld,New Brunswick,New Jersey,April,2006.在我國,根據 2006年第二次全國殘疾人抽樣調查數據推算,患有六種殘疾 (視覺、聽覺、語言障礙和肢體殘疾、智力殘疾、心理障礙)的人有 8,296萬人,占全國總人口的 6.34%,也就是說在中國大約每 16個人就有一個是殘疾人。其中,30%是肢體殘疾,23.8%是聽力殘疾,16.2%是多種殘疾,14.8%是視覺殘疾,14%是智力與精神殘疾,還有 2%是語言殘疾。值得注意的是,在過去的 20年里,肢體殘疾的人增加了 1700萬,從 1987年占殘疾人數的 15%增長到了 2006年的30%。這與快速發展的工業化有密切關系。③欒承、劉民:《中國 2006年和 1987年人群肢體殘疾患病率分析》,《中華流行病學雜志》2008年 29卷第 7期,第 639– 642頁。整體來看,中國的殘疾人年齡偏大,而且不規則地分布在中國的農村地區。④鄭曉瑛、張蕾等:《中國人口六類殘疾流行現狀》,《中華流行病學雜志》2008年 29卷第 7期,第 634– 638頁。

(一)災害中殘疾人的保護問題

災害對弱勢群體的沖擊是最為突出的。這些人因為收入、社會和政治地位較低以及在行動、聽力、語言、視力和智商方面的障礙而在災難面前顯現出更多的脆弱性。因此,需要在法律和政策方面給予他們更多的支持與保障,降低災害給他們造成的損失與沖擊。但研究表明,在災害管理中這些弱勢群體并沒有得到足夠的重視,他們很少被納入決策或災害管理過程中去,而且得到的資助也非常有限,災害發生后他們的生存狀況往往更加惡化。

總體來看,目前世界各國對于災害中殘疾人的保護問題,采取的措施分為三種類型:第一種是什么都不做。這聽起來非常殘忍,但是在那些資源少而需求多的地方,殘疾人是不可能被優先考慮的,在一些不發達或發展中國家尤其如此。第二種是為有損傷或殘疾的人群提供特殊服務與安排,這包括美國、加拿大、澳大利亞、意大利、西班牙和希臘等國,但值得注意的是,這種規劃大多數都是“自上而下”的,也就是說,為殘疾人提供服務與安排的前提是殘疾人能夠獲得其他人的看護,而“看護者”可以通過獲取資源來幫助殘疾人,而不是讓殘疾人“自己來解決問題”,從而使得殘疾人無法確切了解所生存的環境中存在的風險。第三種類型則剛剛開始發展,即“參與及融入方式”。這種方式的特點在于:積極地將殘疾人及其組織融入到災難準備與規劃的過程中,幫助他們在面對災害時開展自身脆弱性評估,從而便于進行自我保護。相關的措施包括:鼓勵殘疾人發展自己的“支持網絡系統”,并通過該系統為其他人提供幫助與支持。⑤W isner.B.Disability andDisaster:Victimhood andAgency in Earthquake Risk Reduction.Chapter forC.Rodrigue and E.Rovai(eds.)Earthquakes,London:Routledge,2002.

事實上,災害中殘疾人保護問題的討論能夠從以下方面幫助應急管理研究實現較大突破:一方面,幫助完善應急體制,建立更加全面的政府——社會合作模式。另一方面,由于殘疾人群對于災害的風險意識與防范準備要遠遠高于“健全人”,因此,他們的經驗和應對災難的手段可以為風險防范與災害準備提供借鑒與參考,并且幫助完善應對災害的手段與知識體系。同時,由于他們對“殘疾”這一狀態擁有更加清晰的認識,所以,可以幫助完善施救與心理干預等應急機制,為挽救生命、減少恐慌和更好地開展恢復重建奠定基礎。

(二)國內外殘疾人通訊保障的法律與政策現狀

隨著信息通信重要性的與日俱增,平等地獲取電子信息和設備已成為弱勢群體爭取社會公正的新領域。信息通信技術的發展通常忽視殘疾人的可獲取性,因而產生新的“殘疾人隔閡”問題,這使得殘疾人的媒體利用效率與使用水平遠遠低于正常人。①P aul T.Jaeger,‘Telecommunicationspolicy and individualswith disabilities:Issuesof accessibility and social inclusion in the policy and Issue of accessibility and social inclusion in the policy and research agenda’,Telecommunication Policy,2006,Vol.30,pp.112-124.目前,這一問題已經引起國際社會的重視。比如在美國,聯邦政府已明確要確保“殘疾人與其他公民同樣享有平等使用因特網和信息的權利”,相關的法律與政策也確保了殘疾人獲得必需的信息。1988年《聽力輔助兼容性法案》規定,聯邦和州政府提供的通信服務必須與殘疾人使用的輔助技術兼容;《殘疾人法案》第 5章強制要求電話設備的提供者,必須為聽力和言語障礙的顧客在不附加費用的情況下提供中繼轉播系統;1996年《通信法案》為通信設備和服務規定了可獲取性的標準,比如說可調整的字體、清晰的按鈕、在鍵盤上有突起或者突出的標志以及震動的套環等。最終對信息通信技術的可獲取性產生重大影響的聯邦法律是 1998年通過的《康復法案》,該法律要求聯邦政府和其它部門的信息通信技術必須盡可能地為殘疾人提供方便。

我國已經為保護殘疾人權益制定了統一的制度和法律。殘疾人聯合會是一個群眾性團體,負責為殘疾人提供服務并處理與殘疾人相關的公共事務。在憲法和一些相關法律中,就保障殘疾人的合法權益進行了規定。1991年通過 2008年重新修改的《中華人民共和國殘疾人保障法》詳細規定了殘疾人的法律權益,包括康復、教育、就業、經濟支持、稅收政策等。其中第 54條規定:國家要采取措施,為殘疾人信息交流無障礙創造條件。第 7章“無障礙環境”中規定,“各級人民政府和有關部門應當采取措施,為殘疾人獲取公共信息提供便利。國家和社會研制、開發適合殘疾人使用的信息交流技術和產品”。但總體而言,我國關于殘疾人通訊與信息方面的法律規定并不多。同時,社會歧視、貧窮、有限的就業機會以及欠發達的社會安全體系仍然阻撓著中國的殘疾人群改善自己的生活狀況。

二、汶川地震中殘疾人媒介使用與信息溝通研究:擬解決的關鍵問題及研究方法

本研究主要考慮三個關鍵問題:第一,了解殘疾人在災害發生前、發生時和發生后的媒介使用特征;第二,分析殘疾人通過媒介希望了解的災害信息,他們如何理解這些內容,他們的困難是什么,并了解他們在地震中和地震后接受或理解信息的情況;第三,識別殘疾人特殊的通訊需求,分析如何改善和利用相應技術、通訊工具和手段來滿足我國殘疾人群在災害中的信息需求。

基于以上目的,2009年 8月中旬,在汶川地震過后一年多,我們選取了汶川地震中十大極重災區之一的德陽市綿竹地區作為調研地點,②綿竹市在 2006年進行行政區劃調整后,全市轄劍南鎮、東北鎮、西南鎮、興隆鎮、九龍鎮、尊道鎮、漢旺鎮、拱星鎮、土門鎮、廣濟鎮、金花鎮、玉泉鎮、板橋鎮、新市鎮、孝德鎮、富新鎮、齊天鎮、什地鎮和綿遠鎮共 19個鎮以及天池鄉和清平鄉 2個鄉。從所轄的 21個鄉鎮中通過隨機抽樣選取了 5個鄉鎮 (漢旺鎮、尊道鎮、土門鎮、板橋鎮和九龍鎮)開展調研。在“夢幻家族”(當地的殘疾人社會性組織)負責人的幫助下,在每個鄉鎮中選取 15名殘疾人,然后通過隨機走訪的方式最后確定訪談對象。最終,共訪談了 56名殘疾人,由于一位是重度耳聾者,訪談沒有完成。其中,視力殘疾者 3名,聽力殘疾者 1名,不同程度肢體殘疾人 51名。

本研究主要采用質性研究法,通過對這些經歷汶川地震的 56名殘疾人進行深入訪談,輔之以問卷調查,即質化與量化研究相結合的方法,對汶川地震前、中(地震后一個月內)、后期殘疾人媒介的使用及其變化情況進行分析和探討。問卷主要分為三個部分:第一部分是受訪者地震前、中、后期媒體使用的情況調查;第二部分是受訪者緊急事故的預備及對風險的感知;第三部分是受訪者的基本情況,包括年齡、教育程度、家庭狀況、工作和收入狀況、地震影響以及殘疾情況等。開放式訪談涵蓋 5個范疇共 14個問題,涉及了汶川地震前、中、后三個時間段內受訪者媒體使用和緊急信息的獲取情況,以及他們對于地震的感知和震后的訴求等,并深入了解他們在地震期間媒介使用情況及其驅動因素。

三、調研分析

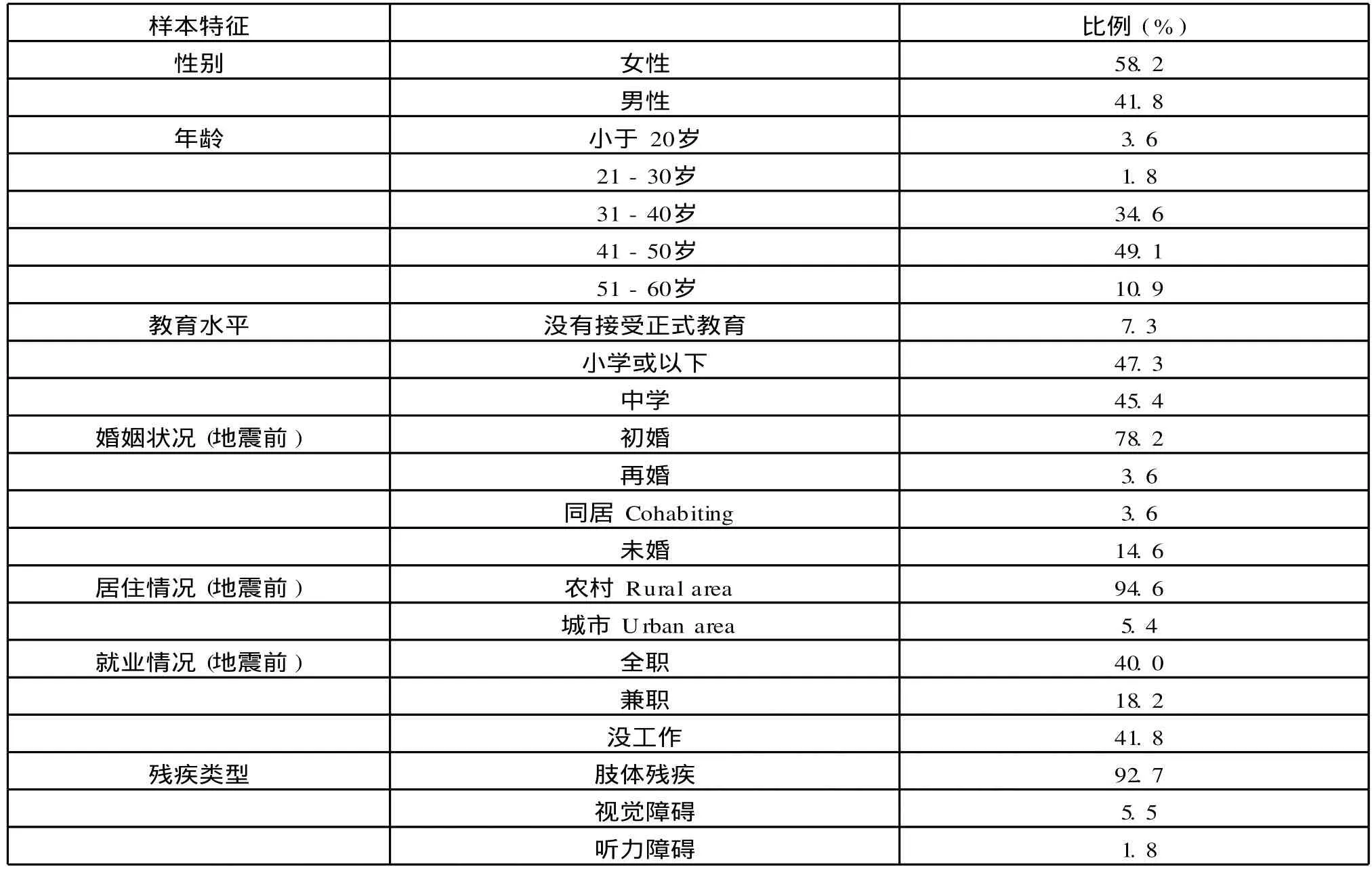

表 1顯示了 55個樣本的組成結構:大約有 60%的受訪者是女性,40%是男性;84%的年齡在 31到 50歲之間;超過 90%的人接受過小學或初中教育;大部分居住在農村;超過 40%在地震前沒有工作,15%的人未婚;他們的殘疾情況基本都是肢體殘疾。

表 1 樣本結構 (n=55)

表 2顯示了受訪者在地震前后生活狀況的變化。其中,“全職工作”包含受雇于他人以及個體買賣等。在受訪者中,有一半以上沒有全職工作。從收入情況來看,這些殘疾人收入普遍偏低,生活水平較差。地震前,有 41.8%的人沒有收入,這一比例在地震后又上升了 9.1個百分點。從收入量來看,每個月收入平均在800元以上的只有 12.7%,而這部分受訪者又集中在殘疾等級最輕的群體,他們可以通過個體經營或外出務工獲取收入。從政府補助來看,相關支持力度較弱,在震后,雖然政府加大了對災區殘疾人的補助力度,但是可以發現仍有一半以上的受訪者沒有享受到政府補助。同時,盡管享受補助的人數比例有所增加,但補助金額主要是在 50元以下或 100-150元之間,他們的生活依然比較艱難。

表 2 受訪者 (n=55)地震前后生活狀況變化情況

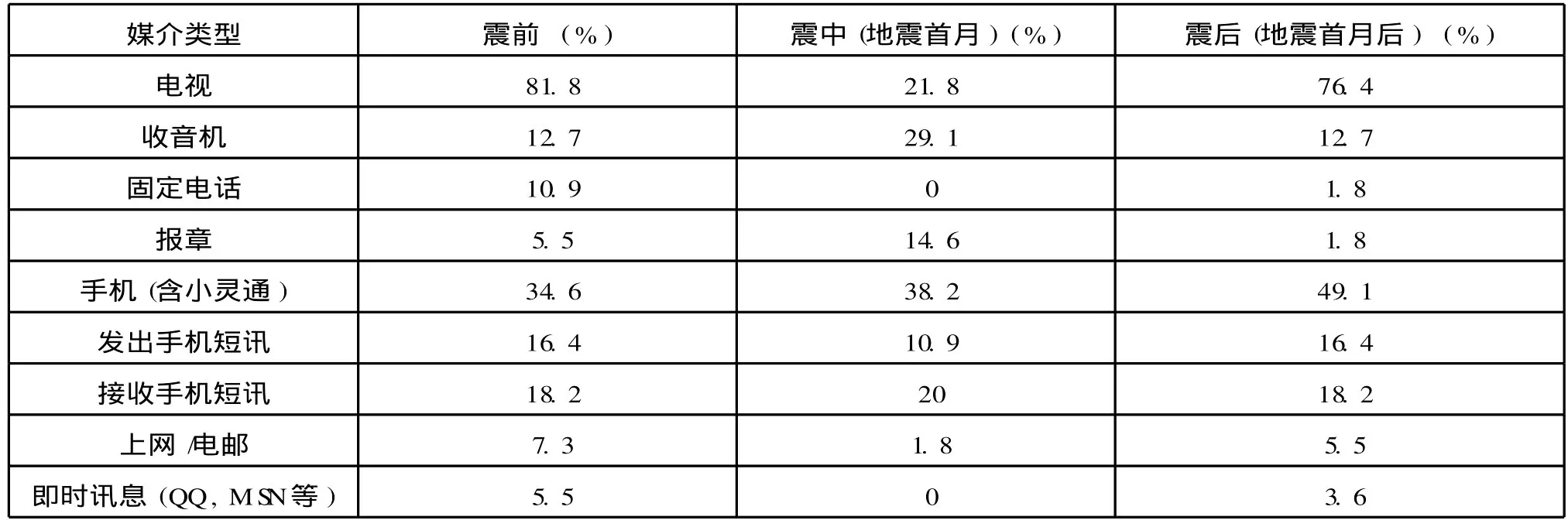

表 3顯示的是受訪者在震前、震中和震后的媒介使用變化情況。在地震后的一個月內,由于地震造成了服務的中斷,固定電話和電視的使用迅速下降,與此同時,受訪者表示使用了其它的無線通訊設備,比如收音機和手機。在地震后的第一個月內,受訪者對報紙信息的依賴與日俱增。在地震前后,他們每日發送和接收短信的情況沒有發生顯著變化。互聯網的使用在殘疾人群中較為罕見。

表 3 受訪者 (n=55)震前、震中、震后每天使用媒體情況

分析訪談結果,可以得出如下結論:

第一,獲取信息手段的變化。地震前,獲取信息的主要手段是電視。雖然許多殘疾人都有收音機,但普及程度遠不及電視。值得注意的是,有些熱衷聽收音機的殘疾人會通過節目與相應的主持人、專家和其他的殘疾人取得聯系,獲得對方的幫助,這種聯絡給他們的生活帶來一定的便利。報紙的使用率不高,尤其是在農村地區。殘疾人使用互聯網的情況非常少見。

地震發生后,尤其是在震后的頭幾天,最主要的信息獲取手段是無線設備 (收音機和手機),此外還有報紙和人際溝通,電視機基本被損壞了。在訪談中我們發現,收音機成為了這一時期殘疾人的精神支柱,絕大多數受訪者都會通過各種渠道去獲取收音機,借以進一步獲取各種信息。其中一個受訪者提到:“雖然說不出,但是聽收音機就感覺是我們的寄托,一無電視看,二無真實的報道,只有通過收音機來了解。”而平時基本上不碰報紙的受訪者在此時也格外關注從各種渠道獲得的報紙。許多受訪者表示他們更多地依賴人際互動,尤其是當謠言發生時,比如關于搶劫或者水源污染問題的謠言出現時,他們依賴其他人的幫助澄清謠言。

第二,信息工具的可獲取性。受訪者表示,大部分殘疾人都擁有收音機和 (或)手機。即使是經濟收入最低的人群也能夠支付 200元的手機。有些人甚至能夠定制一些手機增值信息服務,比如新聞和健康信息。在地震前,一個移動電話服務商為受訪的殘疾人提供了一種特殊的團體服務,通過這種“虛擬網絡”,這群人能夠使用非常低的價格甚至是免費地獲取通訊服務,因此,移動電話成為這群人互相溝通的主要工具。受訪者表示,震后人們更多地傾向于群體性地收聽廣播,因為一些人的收音設備都被埋在了廢墟里。值得注意的是,電力成為災區人群與外界維持溝通的一個關鍵問題。災后一段時間內,一節小電池的價格甚至漲到了20元。一些人甚至步行 10公里,一個村接一個村地尋找能夠為手機充電的地方。

第三,信息內容的關注度。大多數受訪者表示,地震前最受歡迎的節目是中央電視臺和地方頻道的新聞節目。由于農事的需要,農村的受訪者更多地關注天氣報道。其中有少部分提到他們曾經收聽過中央廣播電臺專門為殘疾人制作的節目。震后,他們對媒體信息內容的需求差異很大,也經歷了一些變化,開始主要了解災情,后來更關注人員傷亡和損失的信息、有關社會救助政策和災后補助政策信息。對于相關政策的信息,殘疾人非常依賴與地方官員 (或者是殘聯的工作人員)的溝通,因為媒體報道或人際交流中的相關信息呈現出碎片化的情況,然而,有時從官員那里獲得的信息也呈現出不完整的情況,尤其是關于補助的信息。

第四,除了信息內容支持之外,媒介在情感支持上也扮演了十分重要的角色。比如,當得知溫家寶總理訪問四川時,人們的反應都十分積極而且激動不已;而一旦通報人員傷亡和受災情況時,他們的情緒就顯得消沉低落。絕大多數受訪者認為,通過媒介獲取信息對他們的情緒有很大影響。很多受訪者表示,“我覺得信息比什么都重要”。他們普遍認為,如果沒有辦法通過媒介獲取信息,就會產生極度恐慌,因為他們不知道事情接下去會如何發展。統計發現,地震當天下午,大多數人都感覺到沒有希望了。大家的反應大都是“不停地撥打手機(但是沒有信號),非常著急,感覺整個人崩潰了!”而在通訊恢復、接觸到報紙和收音機之后,大家的情緒就逐漸平穩下來。就像一個受訪者提到的,“我們這里手機在 17號以后基本上可以充電了,有人在路燈腳下接了一個插板,大家排好長的隊在那里去守著充電”,這足以證明通訊對于他們精神支撐的重要意義。

第五,信息獲取與傳遞的主動性。尤其值得注意的是,在信息的傳遞與利用過程中,殘疾人并不僅僅是一個“被動的接受群體”,他們也成為了信息的傳遞者和情感支持者。比如,一位受訪者表示,由于平時家人忙于農活,只有她會利用手機上網而且手機基本不離身,因此,在震后大家都失去媒介工具時,她通過手機上網為大家在第一時間傳遞了災情信息。又如,在相對封閉的環境中,媒介把大家凝聚到一起,大家互相鼓勵,互相扶持,共度難關。一位受訪者提到,“我的收音機是多功能的,它的聲音要大些,當時 5月 12號地震之后,5月 14號搭起了棚子,收音機放在里面,大家都來聽。聽到之后就七嘴八舌地議論,好像一點悲觀也沒有了,好像疲勞也沒有了。聽了收音機大家慢慢地恢復了。”又比如,許多受訪者表示,地震后,他們被分配到一些醫院,為一些災后傷殘的人提供心理撫慰工作,教給他們一些殘疾人應掌握的基本生活知識與手段,通過這樣的人際交流,為地震中的傷殘者提供支持與幫助。

四、結論與建議

通過以上分析可以發現,在備災和應對災害的過程中,除了在法律和政策上確保殘疾人獲得必要的信息之外,還需要在媒介使用方面開展如下拓展與創新:

第一,因為無線技術能夠在緊急狀態下幫助保持有效溝通,而且在我國非常普及并被殘疾人廣泛使用,因此,要發展低成本的無線通訊技術與手段,這包括低廉的設備價格和優惠的服務費。

第二,鼓勵并幫助殘疾人養成使用收音機的習慣并提高使用頻率。實踐證明,這是災害中“魯棒性”最強的一種信息發布工具。

第三,要發展確保無線技術和收音設備“可持續性”使用的手段。比如,類似太陽能或手持充電器之類的能夠為設備充電的輔助工具。

第四,要給予政策支持和市場優惠,幫助殘疾人在日常生活中通過信息手段建立“人際互助網絡”(比如通過手機網絡和收音機網絡),形成自我支持的團體,提高其在緊急狀態下開展自救和互救的能力。

第五,要改善政策信息發布和傳遞的渠道。一方面,新聞媒體需要根據包括殘疾人在內的弱勢群體的實際需求,對相關政策進行系統和全面的報道,避免碎片化;另一方面,由于政府官員是殘疾人群較為依賴和信任的群體,政府應當制定相應的制度,為包括殘疾人群在內的弱勢群體開辟政策釋疑的渠道。

第六,信息內容的發布。媒體從業人員和應急管理者應當充分了解特殊人群的媒介使用特征,尤其是在災害發生的最初階段,要及時準確地掌握殘疾人的信息與情感需求,在此基礎上來規劃所傳遞的信息內容。

第七,加強對災害中謠言產生與傳播的控制。通過訪談發現,地震中通過各種媒介傳播的各種謠言,對受災群眾造成了巨大影響。出現謠言之后,殘疾人表現得比正常人更加無助和恐慌,甚至有一部分受訪者產生了“破罐子破摔,不想活了”的想法。政府和社會應努力避免產生這種局面。首先,提高殘疾人的求助能力 (如使用 110、120救助電話等);其次,在謠言出現后,要及時通過各種媒體進行緊急辟謠,鑒于殘疾人的特殊情況,可以嘗試通過人際傳播的方法,比如通過領導現場解釋和村干部廣播等方式進行辟謠;最后,充分利用手機和互聯網等新興媒介手段,并盡量通過專家和權威人物發布,以便獲得受災群眾尤其是殘疾人的信任。

D63

]A

1003-4145[2011]05-0058-06

2011-02-14

周玲,北京師范大學社會發展與公共政策學院講師,清華大學公共管理學院中國應急管理研究基地(北京市哲學社科規劃辦資助)研究人員,付景華,香港大學新聞及傳媒研究中心助理教授。

國家自然科學基金資助項目(70833003);國家社會科學基金重大項目 (08&ZD001);香港大學汶川地震研究資助基金;中央高校基本科研業務費專項資金資助。

(責任編輯:周文升 wszhou66@126.com)