張梅在廣州

認識張梅是我在上世紀最后幾天的一個意想不到的收獲。在認識張梅之前,我先就讀過她不少的作品。我對廣東生活的印象,來自兩位南國的張姓作家,一個是張梅,一個是張欣。張欣給了我許多關于廣州與廣州人的生活故事。那些故事多是線性的,有頭有尾很好看。

我印象里的張梅,以為是一個很新潮很年輕的南國女子。她的小說也都是呈現廣州的當代生活。她描繪出了八十年代改革開放以來的廣州的真實生活狀態。這種生活狀態就不只是一些線性的故事了。在張梅的小說里,通過那些在行為上、靈魂上放逐自己的現代人,讓我更具體更真切領略到當代人是以怎樣的心態、怎樣的觀念,投身到正在變革中的現實生活里的。對這一時期的生活,張梅有自己獨特的發現和表達。她在呈現種種繁榮時,能把表相后面的東西,也給你清醒地呈現出來。

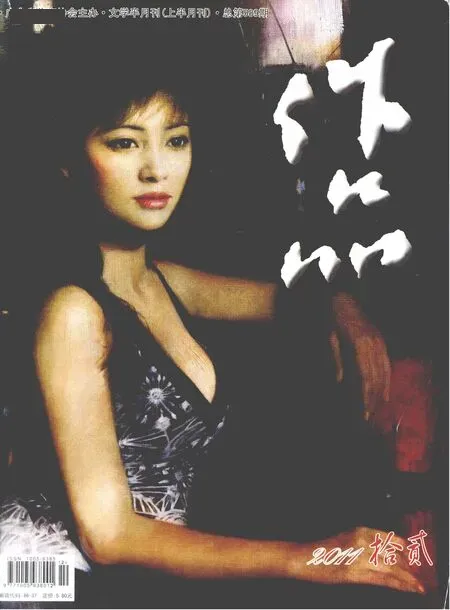

在哈爾濱見到的張梅,雖然年輕漂亮,卻是一個大個子,身高一米七二,說起來她還打過籃球的,絕非南國女子嬌小玲瓏的模樣,也不是亞熱帶型的長相。她抽煙,抽得不多,卻是很兇的外煙;也能喝酒,自稱敢死隊;談吐有孩子般的率真。再想到她的小說竟有別人所不能有的深刻,這就使我對她大感興趣了。這個張梅到底是怎樣的一個人呢?

跟她有了接觸以后,我說起她一身看起來總是滿不在乎懶洋洋的雍容氣質,像是從宮庭出來的,像是一個很古典的人,怎么小說寫得很現代?她就笑了。

在談到小說的時候,我們很談得來。有許多一致叫好的小說,我只讀過作品,卻不認得作者;而張梅多半都認識。后來,張梅給了我一本她的小說集子《這里的天空》。

這本書是由小說選刊編輯部選編的“名家三連發”,共收入當代比較有名的十多位的作家的作品。張梅的集子收入了《蝴蝶和蜜蜂的舞會》、《這里的天空》、《隨風飄蕩的日子》三個中篇小說。

這三個中篇都寫了廣州當下的生活。

用文學作品關注當下生活是不容易的。如果寫過去的事,可以任由你胡編亂造。寫當下生活的作品就難以蒙人。因為寫得是不是那回事,寫得真不真、象不象,人家一看就知道。

讀張梅的小說,總使我想到她本人。在改革開放搞起來的這二十多年,面對不斷涌進的五光十色的新生活,像她這樣年齡的年青人,正好無所顧忌地、全方位地投入進去。廣州又緊鄰香港,又是國內最先開放改革的地區,從那里涌進來的新生活,是以新潮的衣服、發式、化妝品、鄧麗君的歌,各種各樣的舞會,還有全民性的經商做生意,及大大小小的超市和更為隨意開放的擇偶觀、婚戀觀、貞操觀、金錢觀等一系列不同于以往的令人眼花繚亂的生活方式為標志的。這股開放進來的潮流很強大,有力地沖擊了過去那種死氣沉沉、千篇一律、毫無個性的生活方式,這也使許多過去的傳統觀念和生活方式,在新涌進的潮流面前,一下子失去了抵御的能力,甚至迷失了方向。我們的生活就這樣迅速地從計劃經濟時代跨入到消費時代。

寫小說的張梅對這一切看得很明白。她之所以能在小說里表達這一切,確是因為她對這樣的商品經濟和消費時代的生活是熟悉的。這并不奇怪。你若想在小說里尋找到進入當代生活的門戶,那么你必須在現實生活中成為當代生活這個門戶里的人。

對于這樣的生活現狀,張梅小說的敘述里布滿了清醒的諷刺和批判性的評點,這就完全不同于那種迎合商業化炒作的媚俗姿態的小說了。

張梅用小說告訴我們,人是沒有力量從根本上來對付生活變幻的,只能被生活的巨流裹挾著,順應潮流。在生活的潮流面前,人是渺小的,生活也無理智可言,充滿了荒謬感。小說的現代性就是從這些內容這種生活的實質性的層面上透出來的。這樣,小說在表現現代人的境況時,就不是一般地狀寫現實,而有了人文的哲理和深度。張梅的小說里有不少富于哲理的語言。比如“嬰兒和外婆的寧靜都帶有哲學味道。嬰兒期待未來,外婆期待來世。”這些富有哲理的語言,表達得十分自如恰當,絕不故作深刻。更難以想象的是,這些哲理是從一個看起來經常是懶洋洋的,有時像被人寵壞的貴婦人,有時又像個天真任性的大孩子似的張梅的筆下寫出來的。張梅這人怎么看都不哲學的,可她的小說里楞是有哲理,而且表現得恰到好處。

我很贊嘆張梅關注生活的能力和展示生活的能力,這是當一個好作家首要的條件。在她的小說中,“我”的表達欲望很是突出。這個“我”常常是敘述人,又是小說中的角色。作為敘述人,她表達了作家的主體意志;作為小說中的一個具體人物,她又游離于主體敘事。這樣“我”在表達時就十分隨意,恰好把她小說里那種當下生活的多彩多姿與人物內心的微妙復雜全部和盤托出了。

張梅寫小說,看起來清澈如水。她寫得很順,她不作過多的時空切割。她的敘述是干干凈凈的,好像沒有什么曲折波瀾,不驚不乍而是一瀉千里似的。但讀后細品,卻深感張梅實際上是很注重小說技法的。比如那篇《蝴蝶和蜜蜂的舞會》在結局那一段,一下子回覆到前面第一次參加舞會時的情景里,讀后直覺意味深長。這樣寫,既強調了六年里他們這些人的生活變化之大,并把從前與現在的生活作了對照又混合成一體,呈現出一種如音樂般的回環復沓的節奏感。

張梅寫小說,還常常會把現實生活與幻想、幻景融成一體。李陀在評她的長篇小說《破碎的激情》時就指出,說她可能對超現實主義的東西更有興趣。超現實主義的小說敘述,會把現實生活之外的一般邏輯所不能理解的怪事、形形式式的荒誕不經的念頭和小說里的人物故事糾纏在一起。不過在張梅的小說里,總是能把幻覺與現實處理得很清晰,很清晰地混合在一起,而不是讓人讀后云里霧里一片混亂。在《這里的天空》里,紅在路上、在車子的晃動中所產生的幻聽幻覺,在小餐店昏暗燈光下的幻想幻覺,其實都加強著現實與想象之間的差距,加強著現實對人的壓抑,也把人的欲望放得更大了。張梅小說里的幻想幻覺,也是人物的主觀意志的延伸和擴張。這種手法的藝術效果是很鮮明的,它讓本來平平淡淡的人與事,一下變得不平淡了。用李陀的話來說,這種似真似幻的寫法“使小說有了詩意,給敘述帶來一種抒情散文的格調,還使故事獲得了一種夢一樣的氣質。”

每個作家都有自己的語言特色,也有他們自己獨特的使用語言的方式。張梅也不例外。張梅的語言是以口語為主。因而在文字上她是不修飾的。讀她的小說,我的感覺就像聽到她正在用國語與人交談講述一樣。她用她的筆墨使語言具有生活的魔力,她把語言轉化為具有自己創作特色的工具。

也許因為張梅寫小說起步較晚,那時各種新潮、先鋒的嘗試已經為后來的小說提供了許多有益的經驗,張梅的創作是在這樣的基礎上開始的,這使她一出手就有了一個比較高的起點。但她沒有玩任何形式游戲和語言游戲,從結構和語言上來看,她是寫得比較隨意比較自如的,流暢好讀。但她用她的小說關注現代生活。她擁有一個獨特的創作領域。李陀對她的評介是“張梅嘗試以一種有她自己特色和創造的超現實主義寫作介入社會現實。使文學和當代社會變遷發生關聯。”我不知道那種把現實和幻覺渾然一體的寫法就可以叫作超現實主義,但張梅的創作,就其內容來說,她的確是密切關注當代社會變遷的。她鮮活地寫出了當下的生活。這是八十年代以來廣州地區開放改革后的生活和現實,她也寫出了活躍在這種以商品經濟為標志的現代生活里的形形色色最富代表性的人物。在這些方面,張梅真不簡單。也可說是難能可貴。