文化·空間·實踐:《文訊》“公共論域”的建構與消解

廖斌

(武夷學院,福建武夷山 354300)

文化·空間·實踐:《文訊》“公共論域”的建構與消解

廖斌

(武夷學院,福建武夷山 354300)

《文訊》是臺灣當代最重要的文學期刊之一,自詡“堅持可大可久的人道與人文關懷”,型塑兼濟天下的性格,繼承關懷現實、監督進諫傳統,將人文關懷定在文化建設、社會民生和文明建設,開辟學院、民間知識分子可資議論的“公共論域”,依托專題策劃、社論、編輯室報告、“人文關懷”等欄目展開,塑造溫柔敦厚、漸進節制風格;它的文化建設為“大文化”,形成虛實結合、民間立場與關注社會,進行力所能及文明批評與社會批評的特點。辦刊轉向后,“公共論域”趨于消解。

《文訊》;文化建設;話語實踐;公共論域

一

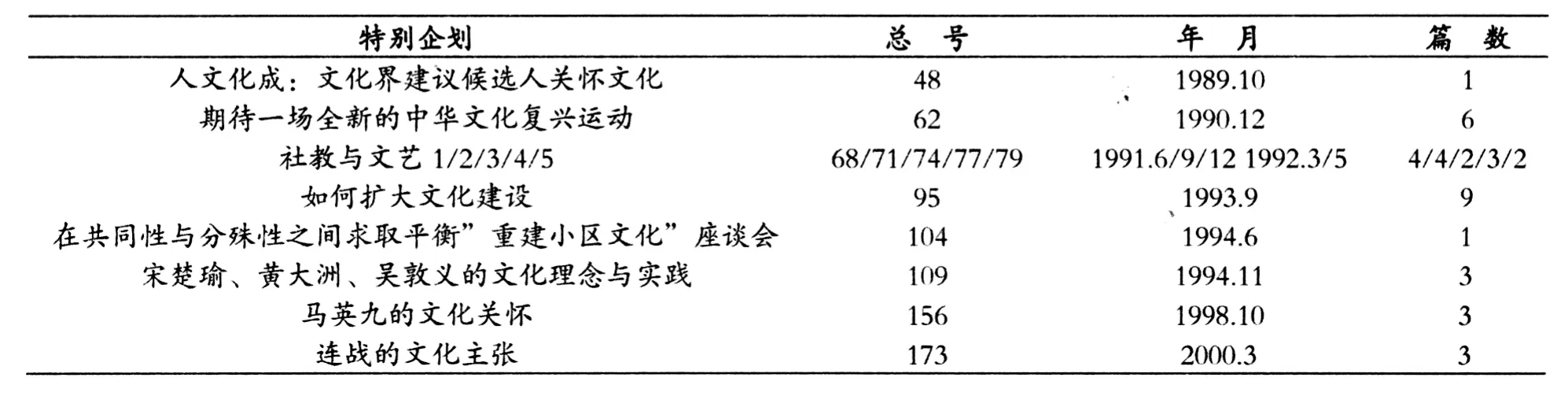

《文訊》由國民黨文工會創辦于1983年,是臺灣當代最重要的文學期刊之一,它以文學史料保存、文學批評、人物、資訊報道為重點,28年歷經國民黨威權體制到多元開放、合并到獨立、黨辦到民營的艱辛,忝為世界華文學界重鎮。《文訊》雖以文學為重,卻自詡“堅持可大可久的人道與人文關懷”[1],將文化建設、社會民生、文明建設作為重要內容,型塑濟世入世的文化性格,“文章報國”成為辦刊的應有之義。它主要依托專題策劃、發表社論、編輯室報告、“人文關懷”等欄目型構“公共論域”,開展文明批評和社會批評。臺灣傳播學者須文蔚以《文化公共領域的建構與健全》為標題指出:“文學與藝術學問一向不太在意文化政策的研究與教學,國內文藝刊物鮮少見到文化政策專題。文化公共領域的闕如,更顯得《文訊》雜志25年進行的20個文化政策專題,以及9個特別企劃,共計253篇文章,顯得異常珍貴。[2]”由此可見,從質和量,形態與規格來說,《文訊》已建立起一個相對開放、雜語溝通與眾聲喧嘩的“文化公共論域”。

“社論”是雜志的標志性言論,喻示著一個知識群體或“思想庫”的基本理念,它與“編輯室報告”司職不同,但在《文訊》中各有分工。“編輯室報告”重點在向讀者“報告”編輯作業方面的內容,諸如專題策劃、專題企劃的背景材料、文化理想;辦刊理念、編輯主張;欄目設置;活動側寫等,它是映照編輯群體作業,反映編輯營建“公共論域”的內窺型窗口;“社論”則重點表明對時事、政治、經濟、文化、社會的看法,是基于社會批判、文明批評而吹響的外向型號角。單從40期前后發表的幾篇社論看,《文訊》很有“監督進諫”的強烈企圖心。且看它們的標題:《擴大新聞空間·提升新聞品質》(42期)、《擎起五四的旗幟》(43期)、《文化的充實與復興》(44期)、《九州生氣恃風雷》(41期)、《文化為經建之本》(46期)。這些極具論辯、弘揚、警省、教誨、范導色彩的文字,在“社論”的框架內似乎擁有某種“宣示”意味。《文訊》“社論”并沒有成為一個穩定持續且有影響力的單元,自第41期起至第46期消失,其原因不得而知。

作為開篇欄目,“人文關懷”雖幾經更名,但其進行文明批評與社會批評,專注文化建設的精神不滅,20多年來刊發文章數百計,2008年,《文訊》創刊25周年之際,前總編李瑞騰精選50篇精彩言論匯集出版,希冀再弘揚與伸張“文化建設”與“人文關懷”,他說:“《文訊》從創刊以來便致力于此,……不間斷討論文化,特別關乎‘文化建設’問題,……展卷重讀,思前想后,50余位文化菁英的人文關懷化為篇章,仍然擲地有聲,其殷殷期盼之情,熱度猶存。我們特別敬邀文化界的朋友重新思考新時代的文化問題。……《文訊》諸君面對文化一以貫之的熱情不減,誓言將與諸君共同攜手努

?

“文化政策特別企劃”統計如下:力,再迎文化的新春。[5]”

?

從專題策劃與特別企劃看,其“公共性”更多表征在對臺灣當局“文化政策”的思考與批判,匯聚了民間、學院知識菁英的智慧,對從文化行政體系、兩岸文化交流到文化新世紀規劃;從文學館建設、社區大學到獎掖文藝、中華文化復興等,都給予了持久和強烈的關注,這些重頭戲引導了社會大眾的聚焦,對于推動當局文化建設不無助益。

“文化政策專題”統計如下:

總之,每期必有的“編輯室報告”、專題企劃、人文關懷欄目、頗富“政論”色彩“社論”與眾多知識分子遙相呼應、熱絡互動,為“監督進諫”搭建風生水起的公共論域。《文訊》的人文關懷,具有現媒介的先鋒質素和深沉的人道情懷,它的主要面向即“文化建設”。蘇其康教授指出:“‘人文關懷’絕不是空的口號,而是落實在《文訊》的各種文章和書寫中,……許多建議不是坐壁上觀的書齋之見,而是務實性的針砭并且能夠劍及履及,是有價值的文化評論。”[1]這種位卑未敢忘憂國和鐵肩擔道義的民間立場和反思批判,表征《文訊》及周遭知識分子的社會使命感和擔當意識。《文訊》的話語實踐里,“文化”是一個寬泛的概念,與臺灣當局提出的“文化中國”、“文化生活化”、“復興中華文化”等一脈相承。透過《文訊》刊載的眾多學者對“文化建設”的論述,可概括為幾方面:第一,文化無所不包、無處不在,浸潤在社會生活的方方面面,“文化應該是一種存于每個人心中的一種質素,生活中、工作中的一切,莫不與文化有關……去面對諸事物時,永遠要保有一種‘文化觀’才最重要。”[4];第二,要建立理想的行政體系,以落實文化建設的工作;第三,文化是立國之根本,經濟建設之根基,是建立“上至國家族群,下至個人的‘格’的手段”[5];第四,臺灣應建立多元文化融合的優質文化,講究傳統的繼承與現代的移植,要重視文化的交流與教育;第五,“在心態上消除與意識形態掛鉤的習慣,并以歷史的眼光與社會科學的方式加以處理,培養一種涵容大度的文化心靈。”[6]詩人杜十三指出:“近年隨著環境氣氛的改變,臺灣本土文化的意識抬頭,但是囿于許多意識形態的糾葛,其中有些過于偏狹的意見,加上有心者對文化詮釋權的爭奪,使得本土文化無法用一種雜交包容與全面的方式予以接近,而產生許多不必要的限制與盲點。”[6]第六,注重中體西用,文化心理建設和文化建設的研究;第七,當局應為文化藝術界做更多的文化建設的事情。

傳播學者李普曼提出“擬態環境”的概念,所謂“擬態環境”并不是現實環境的“鏡像”式再現,而是傳媒通過對象征性事件或信息進行選擇和加工、重新加以結構化后向人們提示的環境。然而,這種活動是在一般人看不見的地方(媒介內部)進行的,所以,通常人們意識不到這一點,而往往把“擬態環境”作為客觀環境本身來看待。李普曼指出:“我們必須特別注意到一個共同的因素,這就是人與他的環境之間插入了一個擬態環境,他的行為是對擬態環境的反應。但是正因為這種反應是實際的行為,所以它的結果并不作用于刺激引發了行為的擬態環境,而是作用于行為實際發生的現實環境。”[7]《文訊》辦刊28年來,充分發揮組織、策劃和論域批判功能,凝聚大批學者專家討論文化問題,透過專題策劃、文化短評、專題采訪、座談討論等多種方式,有效將不同聲音集結為公共論域的智慧,向當局和文化行政機構建言獻策,進行監督批評,形塑民間知識分子清新形象,構筑文學雜志少有的、參與社會公共事務的公共論域,無疑也構建了一個吸引社會、公眾和藝文界的“擬態環境”,對臺灣文化建設貢獻良多。

二

《文訊》的“公共論域”有鮮明的特點。

首先是李瑞騰總編時代,對“文化建設”興趣濃厚,火力集中。作為《文訊》的總編輯,或后來的顧問、編輯總監,李瑞騰不啻為靈魂,他的學術興趣、社會關注自然影響和主導辦刊方向,李氏承認:“20余年來,我因《文訊》而從當代文學批評走向文學史,文學文獻學,乃至整體文藝環境,包括文藝社會學和文化行政學的探討,也因此在海內外結交無數華文作家和學者。[8]事實證明《文訊》20多年的重心和方向,無不與上述幾方面絲絲入扣。封德屏總編時代延續了這一辦刊方針,但在姿態上更加放松,側重點由社會性轉向更加學術化;密集度、關注度上也有所降低。這無疑呈現了總編的個性化編輯主張、文化習慣(habitus),以及性別差異在辦刊路線的分野。總體而言,辦刊風格上,李瑞騰顯示了更加關注社會人生、切近政治文化經濟,對所謂的“文化行政學”有著天然敏銳、興趣和參與的特點,而封德屏在這一方面則顯得更為沉潛、細膩、溫婉,更愿從審美性、文學性、學術性去探討和表達“文化”的話題。透過對照李、封時代的專題策劃、編輯室報告,就可發現一條由文學到文化再返歸文學本位的運行軌跡,特別到晚近,公共性、社會性議題趨向文學本體,開放性變為學院派,“論域”趨向閉合與消解。

其次,《文訊》“公共論域”在黨營時期,由于有執政黨作“靠山”,加上“文建會”的寬容、彈性、放手,以及和相關人士的交誼,批評風格顯得峻急、凌厲與深入。李瑞騰曾說:“感謝孫顧問(即孫起明《文訊》第一任總編輯),……對于《文訊》孫先生除了有開創之功以外,他那從大處著眼,具有彈性、開放且包容的文學觀點,實際動作在編務上,為公辦文藝刊物展示了一種新的典型。”[9]正是背倚執政黨,《文訊》才逐漸發展出直言不諱,痛陳弊端的風格。它創刊初期,因著黨營和現實需要,也進行過或顯或隱的文宣,諸如為國民黨選戰而刊載候選人的文化建設主張,但更多的不是“歌德”,而是“缺德”。比如指摘社會積弊,痛批惡質文化,建言文化建設,反省文化體制,它自覺地實踐“允執厥中”理念,在逐漸褪去政黨文宣色彩后于“批判”與“建設”兩極尋找恰當的平衡,在黨營和民間立場間探索執中的路線,這實際透露出它的辦刊定位:一份理想的刊物不隨波逐流,也不以賺錢為目的,要站在民間立場上發言,用文章報國。強化“監督進諫”、“民間立場”是為了保持知識精英一貫的批判性、牛氓特質和反思能力。《大公報》胡政之對“文章報國”作過精辟概括:“中國素來做報的方法有兩種,一種是商業性的,……專從生意經上打算;另一種是政治性的,……,但辦報的人并不將報紙本身當作一種事業,等到宣傳目的達到了以后,報紙也就跟著衰竭了,但自從我們接力《大公報》后,為中國報界開辟了一條新路徑,我們的報紙與政治有聯系,尤其是抗戰一起,我們的報紙和國家的命運幾乎聯在一起,報紙和政治的密切關系可謂達到極點,但同時我們把報紙當作營業做,并沒有和實際政治發生分外的聯系。我們的最高目的是要使報紙有政治意識而不參加實際政治,要當營業做而不單是大家混飯吃就算了事。這樣努力一二十年之后,使報紙真正代表國民說話。[10]”因而,《文訊》繼承這樣的辦刊思想,自覺與國家、民族利益聯系在一起;培養責任意識,批評但不參與實體政治,以文化建設為己任,站在民間立場發言,承擔了文化傳承的重要職責。

1980年代的臺灣,報禁初開、解嚴剛至,知識分子的政治參與熱情很高。臺灣文壇的驍將,既是作家詩人學者又是街頭運動參與者、見證者,諸如陳映真、王拓、楊青矗、李敏勇、藍博洲、呂正惠等,都親歷了這一多元混合的充滿喧囂、張力、沖突、燥熱的時代。《文訊》逐漸褪去政黨文宣色彩,站在民間立場代表知識群體發聲,其風格總體采取批評、推動的姿態,辟建了知識菁英關注社會人生的論域,使得一些與政治相對疏離,又不愿與商業結緣的學院知識分子與它保有一種天然的親和力。尤其是《文訊》超越黨派、兼容并包的辦刊理念,又多少使得陷于藍綠糾葛的知識分子對它產生一種好感,并自然而然聚集在它周圍。基于《文訊》的親和力,為數眾多的學院知識分子都參與到關于文化建設的討論中,諸如傅佩榮、張雙英、林谷芳、張錯、董崇選、南方朔、閻振瀛、呂正惠、鄭貞銘、龔鵬程、高柏園、蔣震、葉海煙、余玉照、陳慧樺、古蒙仁等都是學界的一時之選。他們從諸如繼承中華文化精髓、傳統與現代的關系、社區文化與文化“生活化”、文化教育與薪傳、兩岸文化交流與移植、當局參與文化建設等不同面向,對文化復興開出了“良方”,在眾聲喧嘩的臺灣社會找到了可資討論的空間,他們所擁有的“象征資本”、“文化資本”都增值和放大了《文訊》的聲音。[11]蘇其康指出,“《文訊》把最廣義的‘文’不只是隨著年歷做見證和記錄,也經常做深入的分析和檢討,而其中有些真知灼見,還起在當代未形成思維的前頭,與時俱增,可說是當代臺灣文思春暖花開前的指標。因為這些研析文字的能量,不僅是狹義的文學和藝術作品與報導,經常化為跨越社群的分析和辯證,在事實真章的背后,隱然成為一種有眼界、有格調、有說理含情、有品味又有實踐方面的文化定見和心得,特別是那些經過企劃的主題,常常附有調查資料和事實依據,非常具有說服力。[1]”這里實際上指出《文訊》之于“人文關懷”與“文化建設”的重要意義:前瞻性、指標性、說服力、實踐性。

必須指出,《文訊》的文化公共論域,雖充滿不同的聲音,營建了眾聲喧嘩、民主、開放的氣氛,“多少有點百花齊放的味道,這種同中有異,備增思辯的多樣性和可讀性”,但由于作者群體的精英化、相對固定化,這類聲音“整體而言,會有物以類聚的傾向[3]”因此,同質化傾向、自說自話、凌空虛蹈、單向度傳播,這或是《文訊》議題設置和預設立場的趨同性影響,是今后應警醒的。

最后,《文訊》的文化建設、人文關懷也呈現實與虛的辯證,即發揮輿論的批評功能,而不楔入實體政治。即站在民間立場而非親臨其中,采取保持距離的批判與凝視。總體而言,《文訊》對于具體文化事務、社會事務常化作直接的呼告、敦促、吁請,這從“編輯室報告”可梳理出虛實相生的軌跡和銘刻著“文化”二字的關鍵詞。例如:

更著重在文化現實的關切與探索上面,我們希望能掌握文化脈動,參與當前文化的創造與論述之活動,提供文化界一個好的對話空間,更重要的是,我們將不斷探索在文化發展上的臺灣經驗,提供一個創造完美‘文化中國’理想的基礎,更愿藉此呼吁國人增進文化素養,培養藝術趣味,以提升生活品質,穩定社會秩序。[12]

我們更愿意指出一種普遍的文化關懷之必要。[13]

我們常思考如何更積極介入整個大環境,去發現有關文化的問題。決策階層以及社會賢達等常常表示對于文化的重視,我們很樂意看到這種現象,也期待真正有效的措施不斷推動,引起社會各界的參與并試圖提出解決的可能。[14]

如果想讓文化事務成為可大可久的事業,必得使之有一個完善的建制從總體目標到發展策略、以及組織編制、經營預算,乃至運作方式等,都必須一方面宏觀,一方面微觀,作全方位之思考,而后始能期其有成。……執事者除在制度內收集可依循或參考的意見之外,對于散布在各報章媒體的建議性言論,也不能視而未見。……我們通常以專題制作來組合人力,使意見作集體性之表達,希望能喚起大家注意,共同來督促政府朝更理想的方向前進。這一次我們面對現代文學資料館,提出十篇“意見”,五篇“報導”,僅供主其事的文建會參考。[15]

作家韓秀女士充滿了焦急與期待的呼吁,她以一個過客身份,以一個可以用中文創作的外籍人士的身份,對中國文化的逐漸流失,引為痛心,她認為:“文化建設是使中國人昂頭挺立于世界民族之林的最根本保障。”這些話的確使我們深思。[16]

在眾多的建言,我們發覺文化人對文化的熱情始終不減,縱使其中有質疑,有呼吁,也是充滿期待。不過有一個現象值得深思,幾乎有一半的專家學者認為:導正這塊土地的風俗,文化建設應深入到每一個人生活所及的天地,對文化要有疼惜之情。[17]

有關文化的事務,文化的議題似乎少有人提及,更少人關心,事實上文化是經濟努力的最終目標,我們是為了生活的美好而努力,在‘全民都是頭家’、‘主權在民’的現今社會,如何提升全民文化的水平,才應該是當務之急。[18]

……。

這僅僅是“編輯室報告”的部分摘錄,其直陳文化積弊,關心文化建設的人文情懷溢于言表,既是心靈獨白的窗口,辦刊的執著信念,更是公共論域的具現。在這類評論里,對于社會事務、“政府”工作、思想道德、婦女處境等諸多議題廣有觸及。從“實”來說,“進諫”直指具體物事,如行政體系、部會職責、教師職稱、國文教育、原住民處境等,表情達意措詞強烈、心情急迫、實質具體、議論深入;從“虛”來說,抓準議題,廣泛涉及,備引深思。封德屏坦言:“在過去兩年,……‘人文關懷’的專欄學者所獵的主題不僅僅在專業領域里,社會的各個層面,舉凡政治、教育、文化、宗教、信仰、民間習俗等議題,也都是他們書寫的對象。”[19]因此,《文訊》頗有時事評論的規格,但在這個文化公共論域里,“尖銳的筆意”(李瑞騰語)、峻急、凌厲的批評并未維持長久,在封編時代,特別是晚近,“關懷”的色彩、建設的力度、批判的鋒芒減弱,取而代之的是更加生活化、輕松化的論題,雜文短論式的批評消缺,文學性、消閑性的漫談興起。不過這些前奏,加上有關欄位目設立和議題開發,卻使這份刊物長期發揮人文關懷的作用,也正是它的可貴之處。

三

《文訊》“文化建設”無疑凝結著人文主義精神。所謂“人文”,是指人類社會的各種文化現象,是人類社會文明發展的狀態和過程。現代人文思想可歸結五方面:一是科學層面,對知識、科學、真理的重視和求索;二是道德層面,對道德行為、道德修養、道德信仰和道德人格的看重與追尋;三是價值層面,對自由、平等、正義等重大價值的渴望與呼喚;四是人本主義層面,對人的關注、尊重;五是終極層面關懷,對生死、信仰、幸福、生存意義和社會最終價值取向等問題的思考。這五個層面都閃耀著人文主義色彩。[20]而且“藝術與人文主義有著一種特殊的血緣關系,通過文學、戲劇、演講、歌曲進行交往的力量,是人文主義傳統中核心的東西”。[21]由此觀察《文訊》,透過名家執筆,或建言評論,或批評紹介,“瞄準一些國內外的文化現象,或者是與大眾日常生活有關的活動,發聲為文,每期都刊登數位名家的文章,是散文也算做時事評論,相當有特色。”他們以平實、焦慮、睿智、尖銳、諷刺、輕松的筆調,推動對社會文化的多元思考,批評社會文化現實的消極面。“這些評論,不一定都是負面刺激性的,在批評中,有同理心的體認,也有保持距離的觀看凝視,也有與慣常做法不一樣的見解與研析……是有促進的文化評論,這份刊物沒有預設立場,也從不黨同伐異,所有文章的論點,都是作者所有……備增思辯的多樣性和可讀性。”“保有溫柔敦厚的詩教傳統,容納一些新銳的聞見論析,在維持適度空間之余,從不走嘩眾取寵的路線,對藝術、文學、史哲以及文化有高度的理解和關懷,不時做理性的反省和檢視,具有健康的體質。”[1]因而,《文訊》的人文關懷,是一種溫暖和煦、積極正面,在力度、廣度、深度、高度、熱度上較小的“輕批評”。

總之,《文訊》兼具政論、時事評論、文明批評、社會批評的面向,賡續“文章報國”傳統,主體是學院內具有自由主義、人文主義色彩的知識精英;它的批評沒有硝煙味,也不和當局牴牾,多選擇泛化的“文化”議題,就事論事,知微而著,保持空疏、節制和距離。不論在黨營或民辦時期,始終做為社會風氣改變,思想教育、文化建設好轉的工作;是自下而上的規勸。不妨說《文訊》的批評所持的是溫和一派的改良、漸進的立場,呈現的是進入專業分工日益精細化時代學院知識分子的問政/學術道路。拉塞爾·雅各比認為:“學院化是新一代知識分子的主要特征,這與上一代知識分子處于社會邊緣的情形很不一樣。學院化意味著這一代知識分子選擇的是一條‘筆直而狹窄的學術之路’,由于學院的體制,注定了學院化的知識分子少了批判意識,多了服從。這部分知識分子的目光更多地盯在了發表論文、學位和職稱評定上面,很少將目光投放到大學之外。”[22]《文訊》麾下的知識菁英,絕大部分正是學院派專家:他們較之于上一代自由人文知識分子,問政熱情降低,將精力投注到社會人生更多元的形態與追求中。可以說,《文訊》既有知識分子“文章報國”的精神傳承,又型構了1980年代之后,臺灣文藝雜志開辟文化“公共論域”的新貌與特點。

[1]蘇其康.文訊的文化關懷[J].文訊,(273):18.

[2]須文蔚.文化公共領域的建構與健全[J].文訊,(273):26.

[3]李瑞騰.文化新視野:序言[Z].臺北:文訊雜志社,2008.

[4]趙怡.體認自身特質全面建立文化視野[J].文訊,(132).:26.

[5]洪銘水.文化與國格的反思[J].文訊,(130):26.

[6]杜十三.文化的產業升級[J].文訊133期:26.

[7]熊澄宇.傳播學十大經典解讀[J].清華大學學報,2003,(5):56.

[8]林麗如.文訊與我[J].文訊,(273):171.

[9]李瑞騰.編輯室報告[J].文訊,(23):1.

[10]劉淑玲.〈大公報〉與中國現代文學[M].石家莊:河北教育出版社,2004:5.

[11]李瑞騰.文化新視野[M].臺北:文訊雜志社,2008.

[12]李瑞騰.編輯室報告[J].文訊,(40):1.

[13]李瑞騰.編輯室報告[J].文訊,(47):1.

[14]李瑞騰.編輯室報告[J].文訊,(48):1.

[15]李瑞騰.編輯室報告[J].文訊,(83):1.

[16]李瑞騰.編輯室報告[J].文訊,(108):1.

[17]李瑞騰.編輯室報告[J].文訊,(112):1.

[18]李瑞騰.編輯室報告[J].文訊,(198):1.

[19]李瑞騰.編輯室報告[J].文訊,(185):1.

[20]張峻嚴.“人文精神”討論的新進展[N].人民日報.1997-10-11.

[21]阿倫·布洛克.西方人文主義傳統[M].上海.三聯書店. 1997:237.

[22]拉塞爾·雅各比.最后的知識分子[M].洪潔,譯.南京:江蘇人民出版社,2002:172.

Culture,Space and Practice:Constructing and Destructuring of the Public Domain of Discourse ofWen Hsun

LIAO Bin

(Wuyi University,Wuyishan,Fujian 354300)

Wen Hsun,one of the most important literature journals in Taiwan,claims to show humanistic care as much as possible and benefit the world.It has inherited the traditions of concerning for the reality and supervising the processof admonishing.It stresses humanistic care for cultural construction,people's life and civilization building.It has opened up a public domain of discourse for the intellectuals inside and outside colleges.Relying on the columns of Special Topics Planning,Editorials,Reports from Editorial Office and Humanistic Care,Wen Hsunhas formed a style of being gentle,honest,gradual and temperate.Its cultural construction aims to build an overall culture,that is,combining the void and the solid and paying close attention to the society,carrying out cultural criticism and social criticism.From then on,the public domain of discourse beginsto be destructured gradually.

Wen Hsun;cultural construction;discourse practice;public domain of discourse

G219.29

A

1674-831X(2011)05-0116-06

2011-04-08

福建省社科規劃項目(2010B112)。

廖斌,(1972—),男,福建邵武人,武夷學院副教授,博士,主要從事:中國現當代文學和文學傳播學研究。

[責任編輯:劉濟遠]