從南宋詞選解讀辛詞之歷史地位

邢 敏

(徐州師范大學文學院,江蘇 徐州 221116)

(作者系徐州師范大學文學院古代文學專業,07級在讀研究生)

詞選集是文學史上的一種文學現象,是詞作傳播與接收的重要載體,既作為唱本而存在,又作為案頭文學為文人所看重,并且作為一般讀本流行于民間。“關于中國古典詩歌的歷史與理論問題都可以包容于經典的形成這一總標題下,而在傳統的中國,選集恰恰是這一過程的主要媒介與表達方式”。[1]詞選集同時又是詞學批評的組成部分,體現了編選者的詞學觀念和審美訴求。每一部詞選都具有獨特的價值與意義,其產生不是隨隨便便的,而是經過了編選者的深思熟慮,所以明代俞彥在 《俞園詞話》中說:“非惟作者難,選者亦難也。”[2]不同編選者對同一作品的不同選擇,可以體現出其詞學思想與審美訴求的差異,因此,清代王晫說:“習周、柳者,盡黜蘇、辛,好蘇、辛者,盡黜周、柳。 ”(《與詞友論選詞書》)盡管這是一種受到讀者批評的選詞現象,卻說明了編選者將自己的批評思想滲入文學選集的事實。

南宋詞選有《梅苑》、《樂府雅詞》、《草堂詩余》、《唐宋諸賢絕妙詞選》、《中興以來絕妙詞選》、《陽春白雪》、《絕妙好詞》七種,其中《梅苑》、《樂府雅詞》均產生于辛棄疾之前,《唐宋諸賢絕妙詞選》僅選唐五代北宋詞,這些詞選與辛棄疾沒有直接關系,因此本文只對《草堂詩余》、《中興以來絕妙詞選》、《陽春白雪》、《絕妙好詞》四種詞選進行分析。

一、《草堂詩余》

《四庫全書總目·草堂詩余》曰:“《草堂詩余》四卷,不著撰人名氏,舊傳南宋人所編。”并考證此書成書于南宋慶元以前,宋末又經過何士信的重新增修箋注。《草堂詩余》前后兩集各兩卷,由其中“新添”“新增”字樣可知,《草堂詩余》可能經過三次編定,共收詞367首。

如果將《草堂詩余》中未加“新添”“新增”字樣的選詞作為最初之編選作品,那么我們可以清晰地看到,最初《草堂詩余》的編選標準以婉約柔媚為宗,周邦彥、秦觀等人婉約詞入選最多,而辛詞只選《蝶戀花》(誰向椒盤簪彩勝)一首。

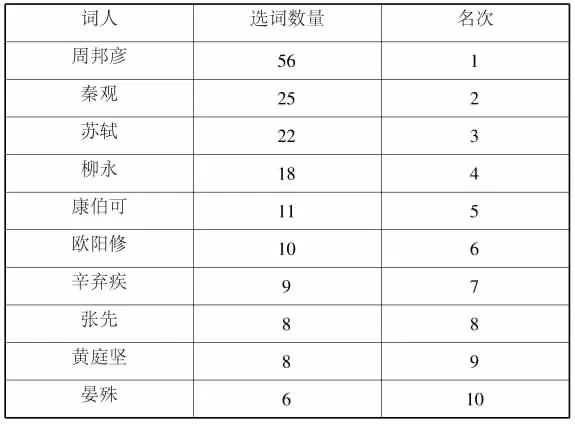

《草堂詩余》在宋末何士信增修箋注后,形成了我們今天看到的詞集面貌。此集比原集內容上有很大的增加,特別是著名詞人的作品都有不同程度的增加,其中所選宋代詞人前十位者如下:

表1 宋代詞人前十位

此集選辛詞9首,分別為《祝英臺近》(寶釵分)、《酹江月》(野棠花落)、《摸魚兒》(更能消幾番風雨)、《鷓鴣天》(著意尋春懶便回)、《蝶戀花》(誰向椒盤簪彩勝)、《金菊對芙蓉》(遠水生光)、《酹江月》(晚風吹雨)、《沁園春》(三徑初成)、《水龍吟》(渡江天馬南來),位居入選詞人的第7位。其中所選多是辛棄疾風流蘊藉之作,說明其應歌性質仍為改變,但是此種情形略有改善,像《水龍吟》(渡江天馬南來)這種典型的具有豪放風格的詞作,已被選入,說明何士信已經開始注意選擇多樣化風格的作品。

何士信修增箋注 《草堂詩余》大致在南宋淳佑九年(公元1249年)到寶佑、景定年間,正是南宋滅亡前夕。南宋政權在內憂外患中岌岌可危,士大夫中彌漫著一種低沉的憂患意識,此時何士信于《草堂詩余》中增加辛棄疾寄托深遠的作品,則不難理解了。《草堂詩余》最初的初衷畢竟是應歌侑酒,因此其總體風格仍未改變,還是以音調美聽、易于歌唱為主,但是編者注意增加了那些感情深沉、含蓄蘊藉中饒有寄托之作,既體現了大眾審美情趣的轉變,又體現了辛詞由高雅文學、案頭文學進入市井,在時代風云下逐漸被大眾接受的過程。

二、《中興以來絕妙詞選》

《中興以來絕妙詞選》為南宋黃昇編選,屬于《花庵詞選》的一部分。《花庵詞選》成書于理宗淳佑九年,前十卷是《唐宋諸賢絕妙詞選》選唐五代北宋詞,始于李白,終于北宋王昴,計134家。后十卷是《中興以來絕妙詞選》,選中興以來諸詞人之詞作,始于康與之,終于洪蚡,計88家;附黃昇自作詞38首,共錄詞750余首。所選詞人均系以字、號、籍貫,每首詞下也間附評語。

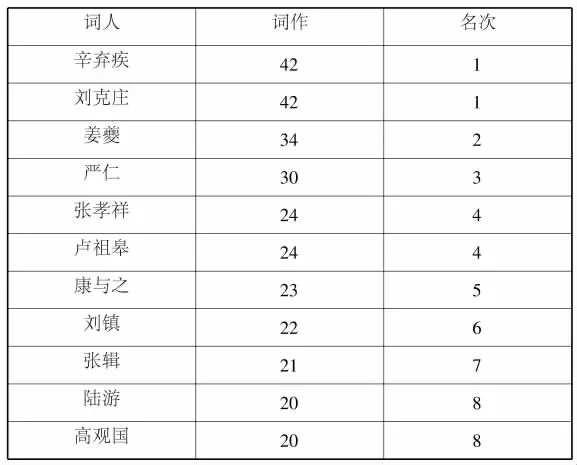

《中興以來絕妙詞選》按詞人生卒先后順序選錄,除黃昇自己外,其編選南宋詞人前十位如下:

表2 南宋詞人前十位

《中興以來絕妙詞選》選辛詞42首,居所選詞人之首,所選作品風格多樣,具體情況如下:

第一,豪放遒勁之作,如《水龍吟》(渡江天馬南來)、《瑞鶴仙》(黃金堆到斗)、《滿江紅》(湖海平生)等。

第二,沉郁頓挫之作,如《水龍吟》(楚天千里青秋)、《水龍吟》(舉頭西北浮云)、《菩薩蠻》(郁孤臺下清江水)等。

第三,清麗婉約之作,如《祝英臺近》(寶釵分)、《酹江月》(野棠花落)、《摸魚兒》(更能消幾番風雨)等。

第四,清新自然之作,如五首《鷓鴣天》(春入平原薺菜花,枕簟溪堂冷欲秋,著意尋春懶便回,撲面征塵去路遠,陌上柔桑初破芽)等。

三、《陽春白雪》

《陽春白雪》是南宋后期趙聞禮編選的一部詞選集。趙聞禮,字立之,又自粹夫,號釣月,山東臨濮人,著有《釣月詞》。《陽春白雪》成書于理宗淳佑十年(公元1250年)以后,晚于《花庵詞選》,早于《絕妙好詞》,全書共選詞671首,其中除18首為無名氏外,共得詞人231家。《陽春白雪》選婉約詞8卷為正集,豪放詞1卷為外集,足以窺見趙氏的選學思想與發展眼光。

《陽春白雪》選詞標準是:重婉約,嚴格律。從其名字也可看出編選者志在雅詞,反映了當時詞壇仍是以婉約為正宗,流行的是以姜夔為代表的清空騷雅的詞風。

《陽春白雪》選辛詞12首,具體如下:《祝英臺近》(寶釵分)、《酹江月》(野棠花落)、《青玉案》(東風夜放花千樹)、《菩薩蠻》(青山欲共高人語)、《瑞鶴仙》(雁霜寒透幕)、《漢宮春》(春已歸來)、《漢宮春》(秦望山頭)、《鷓鴣天》(撲面征塵去路遠)、《摸魚兒》(更能消幾番風雨)、《摸魚兒》(望飛來半空鷗鷺)、《賀新郎》(把酒長亭說)、《賀新郎》(笳鼓歸來)。

四、《絕妙好詞》

《絕妙好詞》是宋末元初周密編選的一部詞選集。周密(公元1232—1298年),字公瑾,號草窗,出身于官宦世家,與王沂孫、張炎齊名,為宋末三大詞人之一。《絕妙好詞》成書于宋亡后,所錄詞人從南渡詞人開始,至宋亡遺民為止,以宋末時期的詞人為主,勾勒出南宋后期自姜夔以來的婉約、格律派詞人的創作傾向和成就。全書7卷,始于張孝祥,終于仇遠,共收詞人132家選詞390首。

《絕妙好詞》所選,多為登游、戀情、旅思、節序、交誼、感遇、詠物之作,這些詞作皆體制騷雅,含蓄蘊藉,較為突出了文人雅士的審美情趣。

《絕妙好詞》只選辛詞3首,分別是《摸魚兒》(更能消幾番風雨)、《祝英臺近》(寶釵分)、《瑞鶴仙》(雁霜寒透幕),皆委婉綽約、典雅含蓄,而其雄豪、博大、雋峭之作一概不選。

《絕妙好詞》成書于宋亡之后,由于受到元朝統治者的壓制,遺民詞人不能大膽地在詞中表露自己的心跡,只能以隱晦曲折方式流露自己的民族情緒,反映到詞選中亦是如此。辛詞因愛國豪放之氣太重,周密不敢過多選入恐怕也是重要原因。受壓抑的遺民心理促使他們以婉約方式抒發亡國之痛和故國之思,而這種創作模式又反過來影響他們的詞學思想,促進了宋末元初清空騷雅詞學風尚的形成。

五、《全芳備祖》

《全芳備祖》,作者陳景沂,該書是宋代花譜類著作集大成性質的著作,著名學者吳德鐸先生首譽其為“世界最早的植物學辭典”。

《全芳備祖》專輯植物(特別是栽培植物)資料,故稱“芳”。 據自序:“獨于花、果、草、木,尤全且備”,“所輯凡四百余門”,故稱“全芳”;涉及有關每一植物的“事實、賦詠、樂賦,必稽其始”,故稱“備祖”。從中可知全書內容輪廓和命名大意。書分前后兩集。前集27卷,為花部,分記各種花卉。如卷一為“梅花”,卷二為“牡丹”,卷三為“芍藥”等120種左右。后集31卷,分為7個部分,計9卷記果,3卷記卉,1卷記草,6卷記木,3卷記農桑,5卷記蔬,4卷記藥。著錄植物150余種。各種植物之下又分三大部分:一是“事實祖”,下分碎錄、紀要、雜著三目,記載古今圖書中所見的各種文獻資料;一是“賦詠祖”,下分五言散句、七言散記、五言散聯、七言散聯、五言古詩、五言八句、七言八句、五言絕句、七言絕句凡十目,收集文人墨客有關的詩、詞、歌、賦;一是“樂賦祖”,收錄有關的詞,分別以詞牌標目。

《全芳備祖》計收辛詞12首,分別是:梅花類為《最高樓》(花知否)、《臨江仙》(老去惜花心已懶)、《瑞鶴仙》(雁霜寒透幕);桂花類為《清平樂》(年少痛飲)、《清平樂》(月明秋曉);杜鵑類為《定風波》(百紫千紅過了春);水仙類為《賀新郎》(云臥衣裳冷);虞美人類為《菩薩蠻》(香浮乳酪玻璃碗)。《菩薩蠻》(歌唇乍啟塵飛出)、《菩薩蠻》(當年得意如芳草)、《菩薩蠻》(帳前草草軍情變)、《浪淘沙》(不肯過江東)。

通過對南宋詞選等資料的分析,我們可以得出如下結論:第一,南宋時期辛詞的社會接受和傳播主要依賴于文本,只有很少一部分是通過歌女、樂工傳唱進行的,辛詞在南宋中期不甚被欣賞;第二,辛詞在南宋時期的社會接受隨時代變化而升降沉浮,就詞選集等資料而言,辛詞在南宋后期的接受更顯活躍,宋末元初進入低潮,體現了南宋各時期審美觀念的流變。

在詞史上,詞人之成就高低、貢獻大小,是跟他的存在實踐、跟他的作品的價值成正比的。而一個詞人作品價值的高下,除其他條件(如天賦、生活閱歷、創作激情、藝術修養等)外,最重要的是跟他對詞這一詩體形式的認知密切相關。偉大詩人之所以偉大,因為他的痛苦和幸福的根子深深地伸進了社會和歷史的土壤里,因為他是社會、時代、人類的器官和代表。[3]歷史上有生命力、有流傳價值的文學作品,都是現實生活中本質的、美好的、有意義的成分在作家筆下的形象化的反映。魯迅說:“文字總該踏在現實生活的地盤上。”又說:“從噴泉里出來的都是水,從血管里出來的都是血。”現實生活是文學的深厚土壤;戰斗的文字,更是作家戰斗的生活實踐的結晶。辛棄疾的詞作,是以他那抗戰愛國的斗爭實踐和高尚情懷為根底的。今日重讀辛詞,吟其韻味,品奇詞翰,仍然感到這是一種憂世拯民、奮進求成但又無法施展抱負的正直文人的深長創痛。他在黑夜里向往著晨曦,在孤寂中冀求知音,向死亡呼喚著永生。他不是對思想觀念作直陳的描述,而是力爭對事物的本質能有自己獨特的感覺,探索人生百態與宇宙萬物的變化,尋求生與死之間的關系,以及人的情感和精神方面所展示的人的本性。

六、結語

施蟄存曾說:“文學也像女人的時裝一樣,風行一時,很快就會成為過時貨,一個文學作品愈有時代性,也愈容易過時。”悖反于施先生此“哲言”的是,稼軒詞歷經歲月的淘洗卻獲得了恒久的生命意義。正如詹安泰先生所論:“辛棄疾在宋代詞壇上是飛將,是這種文字的最高成就者……詞這種文學,到了南宋那里,由于數百年來許多作家們辛勤績業的積累,已經發展到將達高峰的地步;辛棄疾以那個時代最前進的作家,投身于那時代最前線的戰斗,運用、提高這種將達到高峰的文學作為戰斗的武器;無疑地他會獲得這種文學前無古人的成就。”

[1][美]余寶琳.詩歌的定位——早期中國文學的選集與經典.見樂黛云,陳玨編選.北美中國古典文學研究名家十年文選.江蘇人民出版社,1996.

[2][明]俞彥.俞園詞話.見唐圭璋編.詞話叢編.中華書局,1986:401.

[3]別林斯基.別林斯基論文學.新文藝出版社,1985:26.