東珊晨韻

□撰文/金慧敏

古鎮的早晨,是在世俗的熱鬧聲中醒過來的,怕錯過水鄉的早晨,便早早走出旅館。

天色微明,大街上幾無行人。一個人在仿古街走了走,那些建筑仿得再真,只是形式,卻并無古鎮特有的韻味,便折回,按店家所指的大致方位,向東柵走去。

烏鎮的小吃并沒有什么特色,有幾家賣早點的鋪子,一色只賣大餛飩的皮子做的燒賣,還有個別賣羊肉面的。終于在一家鋪子里找到了小餛飩和小籠包,熱乎乎吃下,又問了店家,東柵在哪里,店家向前一指說,“那就是。”

心里狐疑,我以為東柵應該跟西柵一樣,有個門才對,沒見到大門,倒見到了小橋流水旁一條清靜小巷。巷內并無一人,直接闖了進去,正對著題有“茅盾故居”的門楣拍照,旁邊忽然閃出一人:“小姐,先去買票。”按指點購了票,回來又問:“東柵是哪里?”工作人員有些哭笑不得:“小姐,這里就是東柵了。”

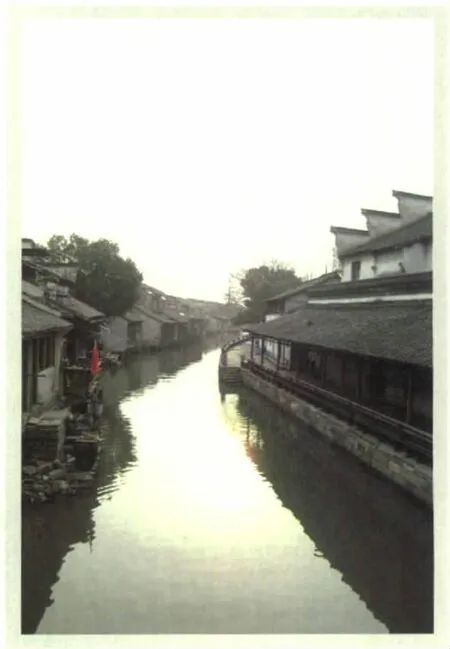

徑自往巷內走去,兩邊鋪子都還未開張,看著鋪面上的門牌號,才知,原來這就是東柵大街。街邊兩排鋪子面對面開著店門,其中一排是依水而建,屋后即是河,隔幾座房子便有一條通道可通到河邊,河邊有臺階,一直延伸到水里。

說是大街,其實是巷子,巷子從頭至尾都鋪著石板,兩邊是兩層的木板房,底層是鋪面,上層用來居住。巷子因為那兩層的建筑顯得有點狹窄,曲而有度的延伸也使小巷看起來幽深了許多。走在小巷里,我喜歡的是腳底下的石板路。每家門前是與門口平行,略高于街面的石板鋪就的臺階,這樣下雨的時候,雨水不致流進房里。街面正中是一色橫鋪的石板,街面與各家門前連接的地方再用直鋪的石板連起來。這樣,整個街面上就只看見石板而不見其他,一塊塊溜光水滑,絕無任何一塊有生澀之感。不知道,要有多少的腳步踩過,才能把這石板磨成這般光滑的樣子,我相信這是小鎮上的人,天長日久的日子,長長遠遠地重疊起來的溫潤可人。心境如這干凈清爽的石板街,每一步,都會跟歷史深處某個人的腳印重疊;小巷子里吹過的每一絲風,都有來自時間深處水鄉女人如蘭的氣息;每一扇木板門后,都可能會響起那悠揚的小調……走過那似乎永無盡頭的街巷時,我看到了在某個房子,臨街的半高木柵門后,站著一個滿頭白發的女子。是的,就是女子,臉上的溝壑掩飾不了歲月奪走的年華痕跡,可是,我看著她卻依然是美麗的,盡管背駝了,那雙手掩在藍色印花布圍裙里,我不用想,那雙過去是怎樣飛針走線,繡著紅肚兜、鴛鴦被,搗衣、淘米、洗菜、做飯、帶孩子的纖纖玉手,如今在圍裙底下,會是什么樣子,因為我見過太多這樣的手了。她一動不動,只是和善、安靜、寬容地看著我這個異鄉人,游蕩在這空空的小巷。收斂步子,輕輕走過,我怕擾了她的安靜。這樣的巷子里,如果離開了這樣的老人,離開了那件藍青、盤扣、大襟的衣服,離開了那藍色印花布圍裙,那這小巷還能是古鎮的一部分么?我不知道,但我想,這樣的韻味不是那些琳瑯滿目的商品以及刻意保護著的木板門、石板街能替代的。這是古鎮靈魂中不可或缺的最生動的部分。

太陽升起來了,街面上的人也忽然多了起來,身后曾經由我一人獨享的清靜,且交給愛熱鬧的人們,我慢慢走過拱橋到了河對岸。

薄薄的陽光透過古鎮似有若無的霧氣照過來,橋下、河邊并沒有挽藍花布頭巾的搗衣女,即使是那畫船,也靜靜拴在碼頭上,在薄霧中安靜如河橋碼頭的一部分。有人在河邊生爐子,淡淡青煙緩緩升起,把小鎮的日子長長地拉開。有位大叔,坐在河欄桿邊,對著河水,安靜地抽著煙,仿佛這世上再沒有什么可以讓他動動身子。自從古鎮開發成了風景旅游區,一批批的游客爭先恐后地涌入小鎮,但于小鎮上的居民來說,那些似乎跟他們沒有什么太大的關系,這些異鄉的人,會打破小鎮固有的寧靜,卻似乎不能改變他們恬淡、閑適、簡樸的生活方式。我不知道,為什么會一次次走在水鄉的街頭、巷尾、橋頭,也許我想要找的就是古鎮人生活中這平和、安寧、淡泊的氛圍。我曾想過,在水鄉買一間臨街照水的房子,把那粉墻黛瓦重新修繕一遍,釀一大缸楊梅酒,過著古鎮人一樣的生活,那時我的日子會不會也跟古鎮人的日子交織在一起?我不知道,但有一點,我肯定,我首先得像他們一樣,把這水,這橋,橋邊的柳,這街巷看得像自己身上的一個個器官才可以。那些循環往復的時光,已如這河水,深深滲透進古鎮人的血液、靈魂,更無法從幾千年的日子中剝離開來。

肚子其實并不餓,只是看到那河邊鋪子里有賣那色澤碧綠,熱氣騰騰的青粿。這種青粿,母親會做,所以,此時,便有母親關愛的眼神以及家鄉春天原野上的氣息,一絲一縷地漫上心頭。我學著那位抽煙的大叔,也在河欄桿邊坐下,吃我的青粿。一口下去,是豆沙的餡,不禁笑了,即使是一只小小的青粿,也只屬于這古鎮,屬于這水鄉的綿軟溫柔。

太陽高高升起,小鎮上就徹底熱鬧起來了,游客好像是忽然從地底下冒出來似的,一時間就擠滿了河邊、橋上。既已無法流連細賞,便干脆走進了烏鎮嘈雜的商業區,我只是來找一樣東西——陶笛。只因昨夜聽到的那一段笛聲,讓我喜歡上了這種樂器。那低沉、哀婉、憂郁、古典的音調,能把人的心扉緩緩打開,讓心事在夜里靜靜流淌的獨特魅力,再沒有其他任何樂器能吹奏得出。其實,西柵的大街上是有這樣一家店鋪的,只因不喜歡那個賣陶笛男孩的油滑或那不合宜的推銷,一念之差,便錯過了那鐘愛的陶笛。而找遍了烏鎮的商業區,卻再無看見一家賣陶笛的店鋪。倚在小橋邊,苦笑了笑,生活中很多機緣,一旦錯過,也許便成永遠。

因為早上去時,茅盾故居尚未開放,從商業區過來,又繞了回去,與自己摩肩接踵的又是行色匆匆、永遠期待著下一步有更美風景的游客,有些讓人生畏,但依然走了進去。故居中的桌椅、板凳,色澤光亮如新,顯然是新做完油漆沒多久,那一張椅子,那一張桌子,是不是真是先生曾經使用過的也并不要緊,每一處,我能聽見的是一個偉大的靈魂,回蕩在房子里的是永不停歇的呼吸。那一叢他親手植下的南天竹和那棵棕櫚樹,早已高過了圍墻。青少年時代平凡、灰調甚至有些令人窒息的生活和經歷,賦予先生的卻是居高俯視的視角,宏大壯闊、細致溫婉的寫作風格。先生的字,張弛有度中不失水鄉溫婉清麗的特質,我想先生一生不管居于何處,都不會忘記煙雨江南中的這一處夢魂縈懷之所。

被人流裹挾到空曠處,才發覺一雙腳似乎已再無法挪動一步。回望那些熙熙攘攘的人流,不知道他們來古鎮找的是什么,每個人的心境、每個人的心靈需求都是那么不同。再過一會,我便得離開古鎮,我非古鎮長住人,思一回,走一回,念一回,憶一回,浮生半日,雜亂的思緒,漸漸清明平和。“人人盡說江南好,游人只合江南老。”美麗江南,我只偏愛江南一隅那一方清靜溫柔的水鄉,“夢入江南煙水路”的每個清晨、黃昏。