漫長的奔跑

科技之光

今天馬拉松比賽的宏大規模、壯闊氣勢和熱烈場面都是令人難忘的。當人山人海的參賽者在萬眾矚目下踏上賽程,整個城市都會沉醉在節日的亢奮與歡樂中。隨著馬拉松運動日益風靡全球,我們的世界更加充滿了生命的活力(圖1)。

(1)馬拉松比賽的盛況

馬拉松又是一項令人肅然起敬的運動,它承載了厚重的歷史、文化和哲學內涵,也最強烈、最集中地體現了奧林匹克精神。第一位馬拉松冠軍斯皮里東淡泊名利的“草根”本色(圖2),“人類火車頭”扎托貝克的傳奇故事,“赤腳大仙”阿貝貝的瀟灑身影,都為世人所津津樂道。芬蘭長跑名將魯米不但在祖國丹麥的土地上贏得一尊銅像,而且在廣袤的天空中贏得了一顆小行星的命名。

(2)第一位馬拉松冠軍斯皮里東

我們在歡聲雷動中迎接馬拉松英雄凱旋時,還應該把敬意獻給那些在賽場上倒下的拼搏者。21歲的葡萄牙運動員拉薩羅在1912年的斯德哥爾摩奧運會上,成為繼菲迪皮德斯后死于馬拉松跑的第二人(圖3)。1948年倫敦奧運會上,比利時運動員熱利在第一個穿過體育場的大門后踉蹌欲跌,拼出最后氣力才跑到近在咫尺的終點贏得銅牌;1954年溫哥華英聯邦運動會上,吉姆.彼德斯在離終點不到200米處倒地而痛失金牌(圖4),1984年洛杉磯奧運會上,瑞典女選手安德森跌跌撞撞進入體育場,經過5分鐘極其痛苦的掙扎跑完最后一圈而仆倒。這些令人揪心的場面也同樣長存馬拉松史冊,其陰影揮之不去。

(3)葡萄牙運動員拉薩羅

(4)吉姆.彼德斯

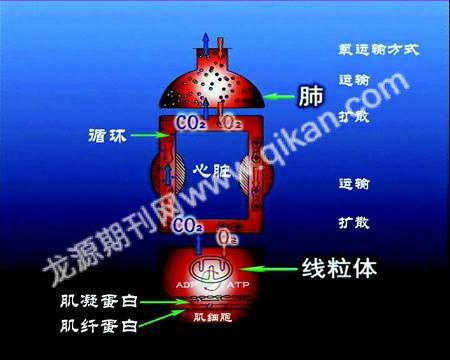

馬拉松的確是對體能、耐力與意志的嚴峻考驗。和短跑、跳躍、投擲等“無氧運動”不同,馬拉松的供能方式基本屬“有氧運動”。這里不妨重溫一下“有氧”和“無氧”運動的差異(圖5)。

(5)人體呼吸系統氣體交換模式圖

從細菌到人類進行體內的能量交換時,都無法直接利用食物中的能。地球上一切生命形式的能量流通必須要有“中介”,這個“硬通貨”便是三磷酸腺苷,簡稱ATP,它對于生命的重要性僅次于DNA。我們攝取食物中的淀粉、脂肪和蛋白質在稱為“細胞熔爐”的線粒體中分解后,產生的能量一部分用來維持體溫,一部分生成ATP,將化學能儲存在它高能級的磷酸鍵上。運動時肌肉中的ATP分解為二磷酸腺苷和肌酸,同時釋放能量供肌肉收縮。但肌肉中只儲存微量的ATP, 要維持運動就必須及時加以補充。

再生ATP最快捷的途徑,便是磷酸肌酸和二磷酸腺苷進行合成,但大約10秒鐘后,肌肉中“庫存”的磷酸肌酸便消耗凈盡。接下來由肌肉中的“糖原”通過糖酵解“制造”ATP,這是一個在中等長度時間輸出中等水平功率的供能過程,大約可維持2分鐘。上述的“磷酸原系統”和“乳酸能系統”都不需要氧氣的參與,因此叫無氧運動。此后才能激活呼吸與循環系統,用空氣中的氧和身體內脂肪“燃燒”來高效率供應ATP。劇烈的“力竭運動”中,譬如舉重和百米跑,氧氣根本來不及“登場”,過程便已經結束,肌肉只能靠“無氧運動”提供ATP。而馬拉松需要在2個多小時跑完3萬多步,消耗2500多卡熱量,是典型的“有氧運動”。因此,馬拉松和長跑運動員的最大攝氧量、心臟輸出功率、血液對氧的攜帶能力就成了決定性的條件。而人類的肌纖維分為速度快的“白肌”和耐力強的“紅肌”,它們的比例與生俱來并和種族有關。“白肌”中促進磷酸轉換和糖酵解的酶比紅肌多2至3倍,神經元傳導速度也快得多;反之,“紅肌”中氧化酶活性更高,毛細血管更豐富,線粒體和肌紅蛋白也更多。因此“白肌”占優勢的運動員擅長百米短跑類爆發力的無氧運動,而“紅肌”占優勢的運動員更適合馬拉松一類持久力的有氧運動。

1968年第19屆奧運會舉辦地墨西哥城海拔2240米,稀薄空氣中的含氧量比海平面少百分之三十,這對無氧運動非但沒有影響,反倒成了短跑、跳躍、舉重成績大豐收的“天賜良機”,共有34項世界紀錄和38項奧運紀錄被刷新。海因斯百米賽首次突破10秒大關和比蒙的“世紀一跳”都明顯得益于較小的空氣阻力和較弱的地球引力。而有氧運動的耐力項目就明顯不利了,稀薄的空氣完全是一場災難,萬米長跑成績落到了20年來最低點,曾經18次創造世界紀錄的澳大利亞選手克拉克以第六名到達終點后一頭栽倒,足足進行了20分鐘人工呼吸才悠悠醒來(圖6)。難怪各國運動員都把高原訓練作為增強有氧運動能力的重要途徑了。

(6)澳大利亞選手克拉克

如果汽車的冷凝風扇停轉或水箱“開鍋”,發動機將因為溫度升高而無法正常工作。對于運動員來說,身體輸出的能量有75%變成了無用的熱,帶來體溫升高,而人的器官只能在正常體溫上下幾度的區間范圍內工作。一次跳躍、一次投擲都不會帶來體溫大幅度升高,自行車選手在騎行中能靠著快速氣流來冷卻身體。馬拉松運動員的形勢要嚴峻得多。特別在炎熱潮濕氣候條件下比賽,體溫可達攝氏42度以上,這些“發高燒”的運動員常常靠往身上澆水來“退燒”,但往往只是“杯水車薪”,因此,身體無法及時散熱是馬拉松成績的嚴重制約因素。而大量出汗帶來脫水會使體內電解質失衡及血粘度增高。一次馬拉松比賽下來,運動員的體重通常減少3公斤左右,其中主要是水分的丟失。因此途中補液就格外重要了。

如今馬拉松已經算不上極限運動,穿越撒哈拉大沙漠的220公里長跑,橫跨美國東西海岸4800公里的超長距離競賽,都展示著人類的最大潛力和萬丈雄心。

馬拉松的深刻隱喻本來在于克服距離對信息的障礙,公元前490前的希臘信使菲迪皮德斯為了跑到雅典傳遞“我們勝利了”這一簡短信息,付出了生命的代價。而馬拉松運動本身卻又恰恰因為距離障礙而陷入信息的隔絕與混亂。1900年巴黎奧運會馬拉松比賽中,美國選手阿瑟.牛頓一路遙遙領先,到達終點后卻發現已經有4位選手不知抄了什么近路而捷足先登;1904年圣路易奧運會上,美國選手洛茨中途腿部抽筋后爬上汽車到達終點,卻得到了美國總統羅斯福的女兒親自頒發的金牌;1912年斯德哥爾摩奧運會上,心力交瘁的日本馬拉松之父金粟志藏從路旁觀眾手中討來一瓶橘子水后,竟跑到別人家中一睡不醒,引起大會組織者和警方四處尋找,直到1965年,76歲高齡的金粟志藏重游瑞典,百感交集中從當年酣睡過的地方跑向斯德哥爾摩奧運會的舊址,被世人稱為54年才到達終點的馬拉松運動員(圖7)。

(7)76歲高齡的金粟志藏重游瑞典

百年以來,人們為了及時傳回馬拉松比賽途中的消息,曾使用過馬匹、自行車、摩托車、汽車一路跟蹤。而現代科學技術卻輕而易舉解決了馬拉松運動員的定位和監控問題。

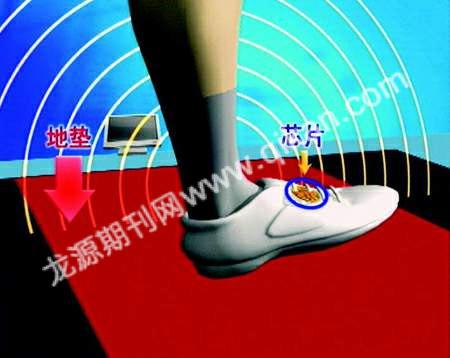

當選手們把一只輕薄小巧的芯片系在鞋帶上,通過設在起跑線的地墊時,根據“電動生磁,磁動生電”的原理,芯片里的微型線圈便會切割地墊周圍的磁力線而產生電流,使芯片開始工作并發射電磁波。每個運動員佩戴的芯片如同一個特殊的“電子標簽”和“條形碼”,儲存著個人信息。地墊上的天線捕捉到這些信息后再發送到控制器和計算機進行閱讀處理。這一切過程在百分之幾秒內完成。等運動員通過終點線地墊,芯片發出的信號再次被接收,整個賽程的起止時間和成績便一目了然了(圖8)。

(8)圖組:小小的芯片有著巨大的作用

如果每隔幾公里便鋪設一個射頻地墊,運動員沿路的行蹤便能盡收眼底,并可以隨時在網上查詢。設想一下,數萬人參加的馬拉松比賽,如果沒有射頻技術的“火眼金睛”和“千手觀音”,全靠人工統計時間和名次,組織工作將會何等復雜浩繁和不堪重負。

然而,當全世界最有影響的大型馬拉松比賽都把射頻監控作為常規配置時,卻又大都平行采用兩種計時系統,即“槍響時間”和“芯片時間”。由于萬頭攢動的起跑線上,選手們在聽到槍響后實際出發的時間彼此差距很大,因此,一個人得到的“槍響時間”成績和“芯片時間”成績有可能相差10多分鐘。毫無疑問,“芯片時間”更加準確和真實,然而“槍響時間”目前仍被確認為“官方標準”。有人抱怨說這是“時代的錯誤”,但另外的人辯護說,如果在夾道歡呼中第一個跑到終點的人不能確定是否冠軍,而必須等待全體參賽者“芯片時間”的結果,那么馬拉松就索然無味,而變成了一種別的東西了。

面對馬拉松的滾滾洪流,也許我們需要在科技、文化和傳統之間做出恰當的妥協與平衡。