枳椇子、葛花的最佳配比解酒方影響人體乙醇吸收代謝過程研究

潘敏謝少龍丘慧秋謝海萍

(1肇慶市第二人民醫院,廣東 肇慶 526000;2肇慶市端州區人民醫院)

枳椇子、葛花的最佳配比解酒方影響人體乙醇吸收代謝過程研究

潘敏1謝少龍2丘慧秋2謝海萍2

(1肇慶市第二人民醫院,廣東 肇慶 526000;2肇慶市端州區人民醫院)

目的:研究枳椇子、葛花的最佳配比解酒處方影響人體乙醇吸收代謝的過程。方法:采用同組志愿者自身比較方法,首先完成空白對照組的試驗,14天后同批志愿者做觀察組試驗,對比兩組數據的差異性。空白對照組:志愿者12名,男女各半,每人空腹6小時后給予53°瀘州老窖二曲酒100 mL口服,記錄志愿者的人體平衡試驗、人體酒后癥狀(心率、血壓、尿量等),分別于30,60,120,180 min時進行呼氣乙醇含量檢驗和人體血液乙醇含量檢測。觀察組試驗:志愿者12名,男女各半,每人空腹6小時后,服用解酒藥30 min后給予53°瀘州老窖二曲酒100 mL口服,記錄志愿者的人體平衡試驗、人體酒后癥狀(心率、血壓、尿量等),分別于30,60,120,180 min時進行呼氣乙醇含量檢驗和人體血液乙醇含量檢測。結果:觀察組的乙醇呼氣含量測定的乙醇值與空白對照組比較有顯著差異性(P<0.05),兩組分別在30,60,120,180 min比較的P值為0.032 3,0.000 2,0.000 1,0.000 4;觀察組的人體血液乙醇含量的乙醇值與空白對照組比較在120,180 min時有顯著差異性(P< 0.05),兩組分別在60,120,180 min比較的P值為0.087 0,0.028 3,0.000 4。結論:觀察組與空白對照組比較具有顯著的差異性,證明觀察組的解酒藥物具有顯著加速乙醇在人體內代謝作用,適合臨床乙醇中毒的救治。

枳椇子;葛花;解酒;乙醇代謝

在2008年廣東省中醫藥局“枳椇子、葛花對小鼠醉酒模型量效關系研究”課題研究中發現,藥物量的配比對療效影響很大[1],并篩選了療效最佳的配方。但由于該項研究是動物實驗,對象是小鼠,雖然小鼠與人的基因差異小,但畢竟不是靈長類動物,藥物在小鼠身上的很多反應與靈長類動物存在一定的差異。因此,本研究以“枳椇子、葛花對小鼠醉酒模型量效關系研究”項目中研究發現的解酒最佳配方[2]為基礎,以人體為試驗對象研究,通過采用對人體平衡試驗[3]、人體酒后癥狀(嗜睡、頭暈、頭痛、惡心等)、人體呼氣乙醇含量[3]、

人體血液乙醇含量測定[3],得到該藥物臨床使用的療效數據,確定本院用于人體的解酒配方,并尋找該配方應用在人體解酒的藥量與解酒效果的線性關系,為天然藥物解酒方藥[4]補充試驗數據,為臨床使用提供更確切的依據并進一步推斷配方中藥物的治療機理[5-6]。

1資料與方法

1.1資料來源

1.1.1青年志愿者 12人,均為肇慶市端州區人民醫院和端州區華佗醫院的年輕醫生,男女各半,年齡20~ 35歲,體質量(50±10)kg,試驗前作全身體檢,健康情況良好。經端州區人民醫院的醫學倫理委員會審查通過本次試驗,并與志愿者簽訂志愿者知情同意書。

1.1.2試驗用酒為53°瀘州老窖二曲酒 (市售,瀘州老窖有限公司產品);試驗藥物由名老中醫的經驗處方——葛花[7-8]、枳椇子[9]的最佳配比劑量[2]組成,由端州區人民醫院的制劑室負責配制。

1.1.3檢測設備呼出氣體酒精含量探測器符合GA307標準,由肇慶市交警支隊提供;全自動生化儀做血液乙醇濃度測定,由肇慶市端州區人民醫院檢驗室提供。

1.2方法

1.2.1試驗過程試驗采用的是同組志愿者自身比較方法,首先完成空白對照組的試驗,14天后同批志愿者做觀察組試驗,對比兩組數據的差異性。

1.2.2空白對照組健康青年志愿者12人,男女各半,無經常飲酒行為,平均年齡 26歲,體質量(50± 10)kg,禁食6 h。給予53°瀘州老窖二曲酒100 mL口服,分別于30,60,120,180 min進行人體平衡試驗[3]、人體酒后癥狀(血壓、心率、尿量等)、人體呼氣乙醇含量[3]、人體血液乙醇含量測定[3]。

1.2.3觀察組 (解酒藥物)健康青年志愿者12人,男女各半,無經常飲酒行為,平均年齡26歲,體質量(50±10)kg,禁食6 h。每人空腹服用解酒藥30 min后給予53°瀘州老窖二曲酒100 mL口服,分別于30,60,120,180 min進行人體平衡試驗[3]、人體酒后癥狀(血壓、心率、尿量等)、人體呼氣乙醇含量[3]、人體血液乙醇含量測定[3]。

1.3觀察指標

1.3.1參照《中華人民共和國國家標準GB 19522-2004的車輛駕駛人員血液、呼氣酒精含量閾值與檢驗》[3]的要求制定本試驗的血液乙醇濃度標準,血液乙醇濃度需≥20 mg/100 mL。檢測方法包括人體呼氣乙醇含量測定、人體血液乙醇含量測定、人體平衡試驗。

1.3.2人體服用乙醇后生理指標監測(血壓、心率、尿量等)。

1.4統計學分析

使用CS10.34統計分析軟件,對數據進行分析處理。計量資料以±s表示,組間比較采用t檢驗,檢驗水準α=0.05,P< 0.05為差異有統計學意義。

2結果

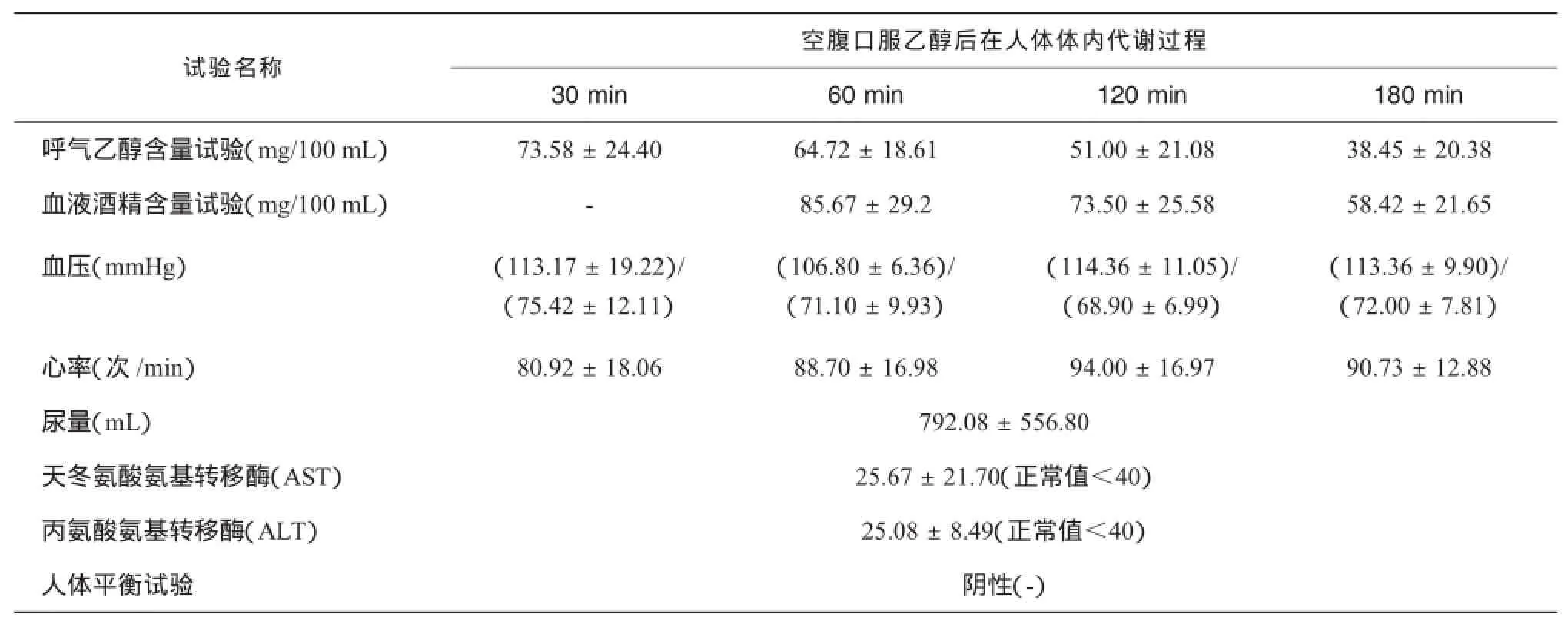

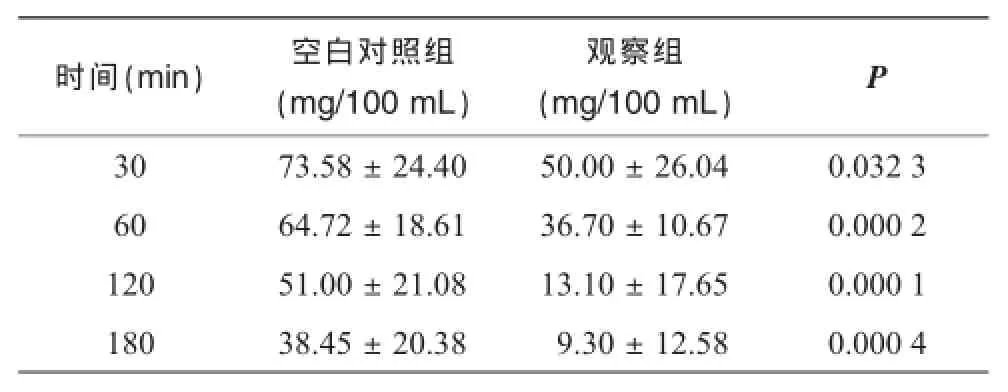

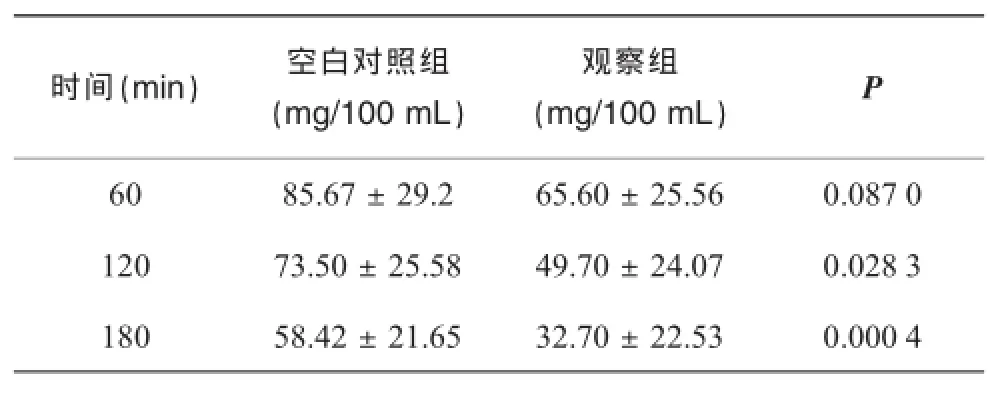

見表1~4。

表1 空白對照組乙醇在人體代謝過程數據

表2 觀察組乙醇在人體代謝過程原始數據

3討論

解酒藥物的核心作用就是降低患者血液中乙醇及其代謝產物的濃度[10],減輕其對各器官的損傷。當前的解酒藥物主要從兩個方面發揮解酒作用。其一,抑制酒精的胃腸吸收,加強乙醇在胃腸道的首過效應,降低血液中的乙醇濃度;其二,藥物直接作用與肝代謝酶系,加速乙醇及其代謝產物的消除,減輕其對組織和細胞的損害。目前開發天然解酒藥物[11-12]的重點有兩方面,一是加強乙醇及乙醛等物質的代謝增強劑的系統研究,爭取盡早尋找高效、低毒、專一性強的乙醇脫氫酶和乙醛脫氫酶激動劑;二是依靠祖國傳統醫學的優勢,從中醫理論角度開發復方藥物,通過復方藥物的多靶點作用彌補天然藥物提取部位藥效不足的缺陷。

表3 兩組呼氣乙醇含量試驗比較

表4 兩組血液乙醇含量試驗比較

3.1本研究以《車輛駕駛人員血液、呼氣酒精含量閾值與檢驗》[3]中界定飲酒駕車的血液酒精含量(酒精含量≥20 mg/100 mL,< 80 mg/100 mL)作為評定標準,分別在30,60,120,180 min不同時間段內進行人體呼氣乙醇含量測定、人體血液乙醇含量測定試驗,發現人體呼氣乙醇含量試驗中通過180 min后空白對照組人體內的乙醇代謝了48%,觀察組人體內的乙醇代謝了 87%;人體血液乙醇含量試驗中通過180 min后空白對照組乙醇代謝了32%,觀察組的乙醇代謝了62%,從而證明了觀察組的解酒藥物具有加速乙醇在人體內代謝作用,適用于臨床上的乙醇中毒救治。解酒藥物對影響肝代謝酶的作用關系將在下階段的試驗中探討。

3.2試驗中兩組志愿者的尿量比較,P=0.121 3>0.05,無顯著性差異;血壓、心率組間、組內的P>0.05,無顯著性差異;但志愿者均表示服用解酒藥后,各種因乙醇引起的口苦、口干、頭暈、潮熱等癥狀明顯改善,是否是復方天然藥物的多靶點作用導致,需要從中醫辨證上來解釋其作用。

3.3呼氣乙醇含量測試與血液乙醇含量測試存在較大差異,國家標準《車輛駕駛人員血液、呼吸酒精含量閾值與檢驗》中提到此兩項指標能相互換算,仍需尋找問題所在。

[1] 竇駿,曲衛敏,董群,等.不同劑量黃芪配伍的當歸補血湯對小鼠免疫功能的影響[J].實用中西醫雜志,1996,9(5):293-294.

[2] 謝少龍,潘敏,張永斌.枳椇子、葛花不同配比對乙醇中毒防治功效的影響[J].中國中醫急癥,2011,20(1):86-87.

[3] 國家質量監督檢驗檢疫總局,國家標準化管理委員會.關于實施《車輛駕駛人員血液呼氣酒精含量閾值與檢驗》國家標準的通知[S].公交管〔2011〕51號.2011-01-14.

[4] 劉強,代培良,李銳.解酒方藥的研究近況[J].山東中醫雜志,1997,16(1):44-46.

[5] 羅友錚,胡靜,馬曉華,等.解酒劑的實驗研究[J].中藥通報,1988,13(4):28.

[6]周吉銀,周世文.葛根總黃酮及葛根解酒的藥理研究進展[J].中國醫院藥學雜志,2007,27(9):1280-1282.

[7] 劉忠民,袁學文,安琪,等.葛花露對乙醇代謝的影響[J].中國藥理學會通訊,1996,13(1):32-33.

[8] 金城順英,野原埝私.葛花解酒的機理被破譯[J].世界科學技術,2002,4(2):18.

[9]龔維桂,伏偉華.傳統中藥復方枳椇子對急性酒精中毒的研究[J].浙江醫學科學院學報,1994,5(2):12-14.

[10] 項偉,夏延斌,余望貽,等.幾種調控酒精代謝物質解酒效果的比較研究[J].食品科學,2007,28(2):317-321.

[11] 張若明,李經才.解酒天然藥物研究進展[J].沈陽藥科大學學報,2001,18(2):138-141.

[12] 陳昕.天然植物藥解酒的研究概況[J].黑龍江醫藥,2002,15 (1):24-25.

Effect of Alcohol Detoxication Prescription Consisting of Semen Hoveniae and Puerarialobata at an Optimal Proportion on Ethanol Absorption and Metabolism in Humans

Pan Min1,Xie Shaolong2,Qiu Huiqiu3,Xie Haiping2

(1 Zhaoqing No.2 People's Hospital,Guangdong Zhaoqing 526060,China;2 Zhaoqing City Duanzhou District People's Hospital)

Objective:To study the effect of alcohol detoxication prescription consisting of semen hoveniae and puerarialobataatanoptimalproportionontheethanolabsorptionandmetabolisminhumans.Methods:A within-volunteer comparison in the same group was performed.The study was completed in blank control group at first,while in trial group 14 d later,and the results in two groups were compared.The blank control group consisted of 12 volunteers,6 male and 6 female,who were given 100 mL Luzhou Laojiao Erqu Jiu of containing 53%of alcohol by oral route after fasting for 6 h,then subjected to human balance test.The symptoms afterdrinking,such as heart rate,blood pressure and urine volume,were recorded,and breath alcohol content test and human blood alcohol content test were performed 30,60,120 and 180 min after drinking were performed separately.The trial groups consisted of 12 volunteers,6 for male and 6 for female,who were given alcohol detoxication drug 6 h after fasting and 100 ml Luzhou Laojiao Erqu Jiu containing 53%alcohol 30 min later,then subjected to human balance test.The symptoms after drinking were recorded,while breath alcohol content test and human blood alcohol content test were performed,as described above. Results:The ethanol value in breath alcohol content test in trial group showed significant difference with that in control group(P<0.05),of which the P values 30,60,120 and 180 min after drinking were 0.032 3,0.000 2,0.000 1 and 0.000 4 respectively. However,the blood alcohol contents in trial group 120 and 180 min after drinking showed significant difference with those in control group(P<0.05),of which the P values 60,120 and 180 min after drinking were 0.087 0,0.028 3 and 0.000 4 respectively.Conclusion:The alcohol detoxication drug accelerated the ethanol metabolism in humans significantly,which was suitable for the clinical treatment of alcoholism.

Semen Hoveniae;Puerarialobata;Alcohol Detoxication;Ethanol Metabolism

10.3969/j.issn.1672-5433.2016.03.006

廣東省中醫藥局科研基金資助項目(20121095)

潘敏,女,副主任藥師。研究方向:臨床藥學、藥劑學。通訊作者E-mail:amypm_2006@126.com

2015-11-30)