近代文人筆下的冬日北京

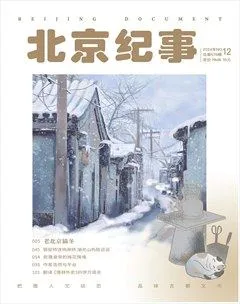

寒冬的北京,一場大雪下來,在銀裝素裹之中,時光似乎倒退了七八十年。這種說法,出自文藝青年之口,隨后在網(wǎng)絡(luò)上漫溢,成為很多人對于冬季北京的(尤其是雪后北京)的期待。那么,在近當(dāng)代的社會名流、文化名人筆下和心中,北京城的冬日到底是什么樣的?

冬日京聲

原任北京燕山出版社總編輯的京城文化學(xué)者趙珩先生筆下的“北京冬夜”:

“最令人懷戀的當(dāng)是北京漫長的冬夜。寒夜待旦,可以消遣的生活內(nèi)容是無盡豐富的。如遇北風(fēng)怒號,大雪迎門,則更添冬夜之趣。偶爾風(fēng)雪夜歸,屋內(nèi)外溫差和氣氛迥異,更覺家的溫馨。冬天傍晚的街頭尚有賣熏魚和羊頭肉的,入夜僅剩下賣硬面餑餑、水蘿卜和半空兒(帶殼兒的癟花生)凄厲的吆喝,或遠(yuǎn)或近,如泣如咽,最是令人無限悵惋。尤其是擁衾取暖之時,聞其貨聲可想見叫賣人為了幾文生計踳曲于街門巷角,瑟瑟發(fā)抖的情景。小時候常見祖母打發(fā)傭人至街門口,多給些錢買下小販籃子里所有東西,讓他趕快回家去,那些水蘿卜和落花生則讓傭人們?nèi)シ种缘簟!?/p>

趙珩先生出身文化世家。他的童年時光,是在東四二條度過的。在《二條十年》一書中,趙珩先生詳細(xì)講述了自己的左鄰右舍。他所居住的宅院,至少有相當(dāng)部分留存下來。東四二條與東四頭條一樣,屬于“半截子”胡同。占據(jù)著胡同東段區(qū)域的,是昔日的怡親王府(第二代怡親王府),也就是后來的孚郡王府。趙珩先生居住的宅院,起初是錢昌照寓所,繼而又成為李培基寓所的一部分。李培基,就是電影《一九四二》中由李雪健飾演的國民政府河南省主席之原型。這所院落的位置,處于東四二條的西段,距離東四北大街并不算遠(yuǎn)。于是,街頭的吆喝聲、街門巷角的嘆息聲,都會被趙珩先生聽到。多少年后,這些聲響,那些場景,依然會浮現(xiàn)在趙珩先生的眼前。當(dāng)然,還有一些聽得更加真切的聲音:

“夜闌人靜,有遠(yuǎn)遠(yuǎn)近近數(shù)種聲音會不期而至,顯得格外清楚。一是野貓鬧春的號叫,在冬夜之中尤為凄厲……第二種聲音是嬰兒的夜啼……第三種聲音是老人的咳嗽。咳嗽聲在晝間是很難辨察的,但在夜間就不同了。冬天是咳嗽最多發(fā)的季節(jié),寂靜冬夜里,最能辨出鄰里咳嗽的聲音。感冒后的咳嗽多是短而促,而老年哮喘則是咳疾喘徐,其聲也沒有壯年感冒者那樣洪亮。長夜不寐,聞咳聲即能辨出邪在臟腑還是在肌膚與腠理之間,這種聲音是最不忍聞的。第四種聲音是十分偶然的,那就是夜行人發(fā)出的聲音。窗外有人走動,會發(fā)出腳步聲響,每遇下雪,就會發(fā)出咯吱咯吱的聲音,是踩踏積雪所致,令人感到格外靜謐。舊時照明設(shè)備很差,夜間行人不免心虛膽怯,于是總要哼上幾句壯壯膽,‘父女打漁在河下’‘孤王酒醉桃花宮’是引車賣漿者流都會唱的。那時的人頗講公德,這樣的歌唱多在前半夜或拂曉之時,而且絕非引吭而歌之。”

恕我引用了趙珩先生的這些文字,來展現(xiàn)他生命體驗(yàn)中的北京冬夜。這番體驗(yàn),或許留存在六七十歲以上的北京居民記憶中。但能夠付諸于文字者,卻實(shí)在不多。趙珩先生是1948年出生,他的童年與青少年時代,一直持續(xù)到上個世紀(jì)60年代。

冬日京味

北京的冬,除了聞聽聲音,還有辨別氣味。曾經(jīng)在西城區(qū)三不老胡同居住多年的北島先生,比趙珩先生年輕一歲。他在散文集《城門開》中,便談到冬季北京的那些氣味:

“冬儲大白菜味兒。立冬前后,各副食店門前搭起臨時菜站,大白菜堆積如山,從早到晚排起長隊。每家至少得買上幾百斤,用平板三輪、自行車、兒童車等各種工具倒騰回家……”

“煤煙味兒。為取暖做飯,大小煤球爐蜂窩煤爐像煙鬼把煙囪伸出門窗,噴云吐霧。而煤焦油從煙囪口落到地上,結(jié)成一坨坨黑冰。趕上刮風(fēng)天,得趕緊轉(zhuǎn)動煙囪口的拐脖。濃煙倒灌,嗆得人鼻涕眼淚,狂嗽不止。更別提那陰險的煤氣:趁人不備,溫柔地殺你。”

北島一家是在他8歲的時候,搬入三不老胡同1號的。這是個十足大的院落,占據(jù)著整條胡同路北三分之二的空間。根據(jù)北島等老住戶的推測,這里最有可能是明代內(nèi)官監(jiān)太監(jiān)鄭和的寓所。多年以后,在網(wǎng)絡(luò)上流傳著“鄭和住宅的主院”是在胡同路南的說法,甚至還有鼻子有眼兒地提到了具體門牌號,這讓人感到十分困惑。既然能以“三寶老爹”(對于鄭和的敬稱)來命名一條胡同,他的主院怎么會在路南的位置呢?況且,在北島的童年記憶中,三不老胡同1號院內(nèi)尚留存著假山、花園等。

冬日京情

留在北京文化人筆下的,不止是北京冬季的聲音與氣味,這里還有濃濃的溫情。其中,最讓人印象深刻的,或許是陳鴻年先生在《故都風(fēng)物》里所描繪的“有情”的冬雪:

“一下雪,我愛跑到城墻上去散步一回。

憑高遠(yuǎn)眺,胸襟為之一暢,不由得還得唱兩句走雪山:‘霎時天氣變得快,鵝毛大雪降下來,荒郊變成雪世界,處處樓閣似銀臺。’

一邊遛、一邊哼著。城外的小河,水不流了,彎彎曲曲、發(fā)亮的地方,是凍冰了,慢慢兒完全叫雪掩蓋了!

遛彎兒回到家,無論肩頭,身上多少雪,稍微一抖拽,真是一塵不染……

下雪天,既不冷,也不煩,叫人痛快……”

陳鴻年先生離開大陸已久,他的文字既有濃濃的故地之思,又與現(xiàn)時現(xiàn)地的景觀存在著一段距離。或許真的是應(yīng)了那句話“距離產(chǎn)生美”。

再如,楊絳先生的回憶散文集《我們仨》中,就講到了錢鐘書、楊絳與錢媛的一段往事:

“鐘書住進(jìn)城去,不囑咐我照管阿瑗,卻囑咐阿璦好好照管媽媽,阿瑗很負(fù)責(zé)地答應(yīng)了。

我們的老李媽年老多病,一次她生病回家了。那天下大雪。傍晚阿瑗對我說:‘媽媽,該撮煤了。煤球里的貓屎我都摳干凈了。’她知道我決不會讓她撮煤。所以她背著我一人在雪地里先把白雪覆蓋下的貓屎摳除干凈,她知道媽媽怕觸摸貓屎。可是她的嫩指頭不該著冷,鍾書還是應(yīng)該囑咐我照看阿璦啊。”

楊絳所回憶的是錢鐘書于50年代初由清華大學(xué)調(diào)入北京城區(qū)內(nèi)的毛選翻譯委員會,而留下楊絳、錢媛母女繼續(xù)住在清華園的那段日子。冬季北京的取暖之物,是南方人很少見到的煤球。如果是初來北京的南方人,是很難上手與煤球“打交道”的。

在這方面,梁實(shí)秋先生于《北平的冬天》一文中,說得很明白:“煤球兒是為廚房大灶和各處小白爐子用的,就是再窮苦不過的人家也不能不預(yù)先儲備。有‘洋爐子’的人家當(dāng)然要儲備的還有大塊的紅煤白煤,那也是要砸碎了才能用,也需一番勞力的。南方來的朋友們看到北平家家戶戶忙‘冬防’,覺得奇怪,他不知道北平冬天的厲害。” 而來自江南(祖籍都是江蘇無錫)的錢鍾書一家,已然學(xué)會了北方的取暖方式,包括小小的錢媛。

冬日京趣

冬季的北京,雖然可以守著溫暖的小家,但走出家門去感受自然之美,也是文化人的選擇之一。

老舍先生在《四世同堂》中如此描繪北海:

“‘海’上的堅冰微微有些細(xì)碎的麻坑,把腳下的黃土都弄濕,發(fā)出些亮的光來。背陰的地方還有些積雪,也被暖氣給弄出許多小坑,象些酒窩兒似的。除了松柏,樹上沒有一個葉子,而樹枝卻象柔軟了許多,輕輕的在湖邊上,山石旁,擺動著。天很高很亮,淺藍(lán)的一片,處處象落著小小的金星。這亮光使白玉石的橋欄更潔白了一些,黃的綠的琉璃瓦與建筑物上的各種顏色都更深,更分明,象剛剛畫好的彩畫。小白塔上的金頂發(fā)著照眼的金光,把海中全部的美麗仿佛都帶到天上去。”

你看,老舍先生的文字是多么優(yōu)美。當(dāng)然,這里是北海。如果來到冬季的宣南,尤其是步入陶然亭,或許你的感受會略有不同。

在俞平伯的一段散文中,我們能讀到這樣的內(nèi)容:

“我們下了車,踏著雪,穿粉房琉璃街而南,炫眼的雪光愈白,櫛比的人家漸寥落了。不久就遠(yuǎn)遠(yuǎn)望見清曠瑩明的原野,這正是在城圈里耽膩了的我們所期待的。累累的荒冢,白著頭的,地名叫做窯臺……”

“那時江亭之北似尚未有通衢。我們躑躅于白蓑衣廣覆著的田野之間,望望這里,望望那里,都很像江亭似的。商量著,偏西南方較高大的屋,或者就是了。但為什么不見一個亭子呢?藏在里邊罷?

到拾級而登時,已確信所測不誤了。然踏穿了內(nèi)外竟不見有什么亭子。幸而上面掛著的一方匾……江亭無亭,這樣的名實(shí)乖違,總使我們悵然若失……而今竟只見拙鈍的幾間老屋,為城圈之中所習(xí)見而不一見的,則已往的名流觴詠,想起來真不免黯然寡色了。”

“在曲折廓落的游廊間,當(dāng)北風(fēng)卷雪渺無片響的時分,忽近處遞來瑯瑯的書聲。諦聽,分明得很,是小孩子的……”

舊時宣南的底色是暗淡的,但冬雪披在這暗淡的底色之上,便是一層亮色。而在這亮色之上,還有小孩子的讀書聲,此乃冬日里最耀眼的那抹亮色。