流動與融居:交往現代化推進邊疆民族互嵌式社區建設路徑考察

摘 要:邊疆地區的獨特性在于交往不便、民族眾多。本文從交往現代化出發,探討如何推進多民族社區互嵌式建設,構建了以族際交往為切入點的現代性分析框架,并從“具身性—離身性”兩個維度考察云南入選國家民委命名的8個“全國民族團結進步示范社區”。研究發現,交往現代化雖然帶來了“大流動”,但并不意味著必然帶來“大融居”,多民族社區建設中的“有區無社”現象仍然存在。這種族際交往的抽離,是“具身性”因素(交往身份、交往語言、交往意愿)與“離身性”因素(代步交通、數字媒介)共同作用的結果。立足交往現代化,增強邊疆地區各民族對中華民族的認同,發揮國家通用語言文字“元人力資本”效用,提升族際通婚意愿以及重建社區步行交往體系,順應數字時代媒介變革,是當前邊疆地區鑄牢中華民族共同體意識需要直面的關鍵議題之一。

關鍵詞:鑄牢中華民族共同體意識;邊疆地區;多民族社區;互嵌式;交往抽離

中圖分類號:D668 文獻標識碼:A 文章編號:2096-3378(2024)06-0094-09

一、問題的提出

2024年9月27日,習近平總書記在全國民族團結進步表彰大會上圍繞“交往交流交融”議題(以下簡稱“三交”),明確指出“要統籌經濟社會發展規劃和公共資源配置,加強邊疆和民族地區交通等基礎設施建設,積極推進以人為本的新型城鎮化,有序推動各民族人口流動融居”[1]。我國各民族正加速邁入一個“大流動、大融居”時代。中國式現代化不僅呈現為生產的現代化(成為世界工廠),亦展現為交往的現代化(民族史走向世界史)。交往現代化帶來的加速[2]與流動[3]效應,已極大地重塑了邊疆地區中華民族共同體格局。2020年人口普查數據顯示,少數民族流動人口規模達到3371萬人,其人口流動參與度(26.9%)首次超越了漢族人口流動參與度(26.6%)[4]。來自全國流動人口的動態監測更是顯示,在20個流動性最強的民族中,除藏族、維吾爾族、哈薩克族外,其他民族的跨省流動遠超省內流動。因此,“有序推動各民族人口流動融居”已成為時代的議題。

然而,“大流動”并不必然意味著“大融居”。在“大流動”之后如何促進“大融居”,“構建互嵌式社會結構和社區環境”成為鑄牢中華民族共同意識的重要戰略抓手。鑒于邊疆地區民族眾多,而交往尤其不便,以交往現代化為切入點,探討多民族社區建設的戰略抓手的意義就更為顯著。當前,困擾邊疆多民族社區建設的一個突出問題就是“有區無社”。所謂“有區無社”,是指在社區內外約一公里范圍內(通常呈現為以家為中心的15分鐘步行生活圈),族際間交往稀少的現象。這種現象本質上是一種現代化語境下的交往抽離。那么,族際交往又是如何深受現代化影響而抽離于所在社區呢?為回答這一問題,本文立足云南省入選國家民委命名的8個“全國民族團結進步示范社區”,采用綜合抽樣調查與田野調查兩種方法,以社區各民族交往行為為切入點,從現代化的視角來審視多民族社區建設中的交往抽離問題,進而提出化解之道。

“治國必治邊”[5],在中國式現代化的新征程上,探討邊疆地區多民族社區建設中的交往抽離問題,對于一個擁有2.2萬多公里陸地邊境線,其中1.9萬公里在民族地區且有32個跨境民族毗鄰而居的大國來說,其突出意義與現實迫切性不言而喻。

二、以族際交往為切入點的現代性分析框架

馬克思在《德意志意識形態》中指出:“各民族之間的相互關系取決于每一個民族的生產力、分工和內部交往的發展程度。”[6]哈貝馬斯的交往行為理論認為,“交往行為”不同于“目的行為”,它不以達成“交易”而是以達成“共識”為目標,而要達成共識,需要立足“交往參與者”所屬的“生活世界”[7]。“只有當一種生活世界允許互動——主宰這種互動的不是靠強制所達成的共識,而是直接或間接靠交往達成的溝通——存在的時候,它才是合理的。”[7]426“社區”作為“交往行動者‘一直已經’在其中運動”[7]165的“生活世界”,為何會出現“有區無社”這種現象?族際交往為何會抽離于所在社區?對此,本文聚焦多民族社區建設中局部存在的“有區無社”問題,以族際交往為切入點,從“交往”的兩種形式,即“具身性”(Embodiment,強調身體在場)[8]與“離身性”[9](Disembodiment,強調身體不在場)兩個維度加以考察。

(一)影響社區族際交往的具身性因素

影響社區族際交往的具身性因素眾多。本文參照了《新時代中國民族地區發展調查研究》一書中有關“族際交往”的指標體系,主要包括交往身份、交往語言、交往意愿等[10]。在現代化的加速流動效應激蕩下,上述因素在不同程度上影響了社區族際交往。

首先是族際交往中的身份感知。族際交往中體現“族際”這一限定詞內涵的,是交往過程中對“他者”的認知。在多民族社區中,“他者”往往展現在“民族身份”意識上[11]。因此,考察族際交往的“族性”[12]是否顯示,就是看人們在交往過程中是否注意到彼此的“民族身份”[13]。本文將重點考察社區族際交往時對彼此民族身份的感知。其次是族際交往中的語言選擇。語言作為最為基礎性的交往中介,“享有一種特殊的地位”[7]115,“以民族語言和方言為主的日常生活語言是鑄牢中華民族共同體意識不容忽視的研究領域”[14]。本文重點考察社區中族際交往時語言選擇,特別是國家通用語言文字運用情況。最后是族際交往中的意愿分異。“交往意愿根據交往的不同層次、不同親密程度區分為聊天、成為鄰居、一起工作、成為親密朋友和結為親家等五種層次,其中結為親家是最為親密的一種交往形式。”[10]220本文重點考察聊天、鄰居、工作、朋友及族際通婚等交往意愿的分異情況。

(二)影響社區族際交往的離身性因素

不同于影響社區族際交往的具身性因素,離身性視域下的影響因素沒有前期權威調查做參照,只能從實地調查中抽象出來,即費孝通先生所說的“從實求知”[15]。如果說“有區無社”的實質是社區內族群互動抽離于所在社區,那么造成“出則乘車”和“入在隱居”這種抽離狀況的離身性因素,繞不開現代化所帶來的代步交通與數字媒介。在這個意義上,族際交往的時間與空間被技術性地壓縮掉了[16]。

“出則乘車”,即人們很少在社區外步行,自然其間發生的族際交往機遇也隨之減少[17],步行交往的減少與現代代步交通的助力緊密相關[18]。本文重點考察了社區各個民族居民的代步工具使用情況。“入在隱居”,即社區各民族居民喜歡“宅”在家里,不愿出門。族際間的面對面交流機遇,也因人們“宅”在家里而減少。喜歡“宅”[19]與現代數字媒介的賦能有很大關系[20]。本文重點考察了社區各民族居民的數字媒介使用情況。

(三)族際交往數據的獲取

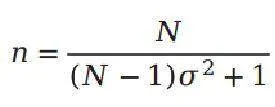

族際交往數據取自云南省歷年(2012—2022年)入選國家民委命名的“全國民族團結進步示范社區”。其中:昆明的金星社區(2012入選)有居民戶8 357戶,關上中心社區(2014入選)有居民戶9 800戶,洛龍社區(2022入選)有居民戶1 124戶;楚雄的栗子園社區(2016入選)有居民戶2 364戶,彝人古鎮社區(2018入選)有居民戶3 781戶;大理的萬花社區(2016入選)有居民戶6 887戶;臨滄的永和社區(2016入選)有居民戶3 060戶;麗江的義尚社區(2019入選),有居民戶176戶、經營戶630戶。族際交往數據的獲取方式主要有兩種:一是問卷獲取,二是訪談獲取。問卷調查先根據Richard L.Scheaffer提出的樣本容量計算公式(如下)[21],

確定8個社區應抽取的有效樣本容量(σ=0.07):關上中心社區199戶,金星社區327戶,永和社區354戶,義尚社區267戶,萬花社區378戶,彝人古鎮社區361戶,栗子園社區300戶,洛龍社區233戶,共計2 419戶。實際調查中,發放問卷2 419份,回收問卷1 795份,有效問卷1 789份。在進行問卷調查同時,研究團隊同時開展田野調查,從“他者”的視角出發,通過訪談收集社區各民族居民在“日常生活中自我呈現”[22]的相關信息,生成有效訪談記錄35份。

三、影響社區族際交往抽離的具身性因素考察

通過考察影響族際交往的三大具身性因素,發現多民族社區中的交往抽離更多地來自“他者”的參照效應(身份)、“地方性知識”的方言效應(語言)以及“宗教信仰”的影響效應(意愿)。

(一)交往身份與交往抽離:“他者”的參照效應

調查顯示,族際交往中能清晰地意識到“民族身份”意義的人,占比為28.2%。當然,具體到各個民族,還是存在著諸多差異。例如,問卷中列出的10個民族中,有5個民族在族際交往中身份感知度遠高于其他民族,諸如佤族(58.3%)、傣族(51.2%)、傈僳族(42.1%)、回族(43.3%)、苗族(40%)。上述5個民族身份感知度之所以比較高,與邊疆地區獨特的人文區位密切相關。首先,邊疆少數民族眾多。邊疆多為少數民族的聚集地,云南尤甚,世居少數民族高達25個。少數民族眾多,發生在族際間交往概率就大,而加速流動更會突顯由熟人社會轉向陌生人社會后的身份意識。例如,有社區工作人員指出:“我們社區居民從不同村落搬遷到城市以后,不知道怎樣適應陌生環境,人際關系、經濟條件等方面也出現了新問題。交往融入困難實際上也給民族團結進步工作帶來了不小的挑戰。”[①]其次,邊疆跨境民族眾多。地處邊疆,一族分屬兩國或多國的現象比較普遍,云南的跨境民族尤其多,高達16個,占中國跨境民族總數的一半(按中國民族識別標準)。“跨境”更易讓人們感知到身份差異[23-25]。例如,有受訪者說:“我們這里以前在邊境一線的居民可以經常過去交流,沒有很大的限制,這雖然方便了我們這邊和緬甸那邊同族人的交流,但是也會發生一些不愉快的事。”[②]總之,地處邊疆,少數民族、跨境民族眾多,這一獨特的人文區位特征,使得來自“他者”的參照效應更為突出,族際交往中的身份意識更易彰顯。

(二)交往語言與交往抽離:“地方性知識”的方言效應

調查顯示,族際交往特別是社區鄰里交往時使用最多的是地方方言(57.9%),其次是普通話(32.0%),使用本族語只占10%。地方方言(西南官話)使用的比例普遍較高,顯示出了濃厚的地方性。例如,有受訪者說:“我們講的語言有三種:納西話、云南方言、普通話,在我們納西族人面前就講納西話,如果是昆明人來了,我們會和他們說云南方言,但是我們也要反應一下才能應答,聽不懂方言的外省人來了,我們就講普通話,雖然我們的普通話發音不是那么標準,但是外地人也能聽懂百分之八九十。”[③]具體到各個民族也各有差異。例如,使用本族語最多的是納西族(63%)與佤族(62%),可能與這兩個民族聚居區域集中度高有關。例如,有一位受訪者談到:“我們這邊農村、包括我們社區居住的一些居民,特別是老人,他們不懂漢文、不懂漢語,你們要和他們交流就很困難,因為他們根本聽不懂你講的話。”[④]又如,族際交往中普通話運用較高的幾個民族(超過平均值32%),如哈尼族(66.7%)、傣族(51.2%)、苗族(50%)、傈僳族(47.4%),與他們的聚居地是“推普脫貧攻堅行動計劃”的典范區域有關[26]。有受訪者說:“這邊以前主要是用傣語,過去我們老師講普通話都很困難,政府組織普通話培訓后,我們才開始用普通話講課,因此普通話的普及對我們的教學幫助很大,也加強了我們與其他民族的聯系。”[⑤]可見,“族性”與“地方性”緊密相連,而“地方性知識”的再生產,又是通過“方言”來展現的。方言效應也折射出了推廣使用國家通用語言文字的必要性。

(三)交往意愿與交往抽離:“宗教信仰”的影響效應

調查顯示,族際交往中有高達96.8%的受訪者會與其他民族聊天,有88.4%的人贊同混居,有81.2%的人有其他民族朋友,有40.8%的人愿意與其他民族一起工作。但對于族際通婚,各個民族差異很大。這一調查結論與2013年中國社會科學院“21世紀初中國少數民族經濟社會發展綜合調查”類似,即“受訪者族際交往意愿遠近有別:聊天、交友、工作和居住不是問題,談到族際通婚則退避三舍;族際交往行為普遍,大部分受訪者都有其他民族朋友”[10]221。具體來說,“完全認同”族際通婚的民族群體中,苗族比重最高,達90%;其他民族比重由高到低分別是:傣族(79.1%)、傈僳族(78.9%)、白族(78.0%)、佤族(75.5%)、漢族(71.6%)、納西族(68.5%)、彝族(62.9%)、哈尼族(56.7%)、回族(34.7%)。斯皮爾曼相關系數(Rho)顯示,宗教信仰與族際通婚認同之間的相關系數為顯著負相關,相關系數值為-0.166(P<0.05)。對此,田野調查中,有受訪者亦指出:“跨民族婚姻,我們也贊同,關鍵是嫁到我們這個家庭里面來,生活方面能不能夠適應,能不能遵守我們回族的一些禮儀、飲食習慣等。如果說適應不了我們回族的生活習慣,那結婚后會很麻煩。”[⑥]綜上可見,通婚作為族際交往意愿的最高層次,在一定程度上會受到宗教信仰情況的影響。

四、影響社區族際交往抽離的離身性因素考察

離身性因素考察,重在揭示現代化語境下社區各民族居民的代步工具、數字媒介的使用狀況。調查發現,“快速交通”之于步行交通的取代效應(交通),“線上溝通”之于線下交流的消隱效應(媒介),是族際交往抽離于所在社區的重要機制。

(一)代步交通與交往抽離:“快速交通”的取代效應

步行交往是多民族社區族際交往的重要方式。一般而言,社區內外一公里范圍內的族際交往,多在步行中進行,因而離不開步行交通的支持。然而,現代化的加速效應呼喚著快速交通,出則乘車成了社區居民外出的主要形式。調查顯示,雖然各個民族代步工具使用各有特點,但電動車、摩托車已經成為首要的代步工具(39.9%),其次是公交車(33.3%)與私家車(18.3%),選擇步行交通的人越來越少。然而,快速交通的出現并沒有都帶來“快速”。有受訪者說:“社區應該解決一下出行擁堵的問題。淡季的時候,我們這邊車輛比較少,坐公交車還是很方便的。一到旅游旺季,我們這邊車輛就很多,堵車問題很嚴重,一條街上全是車,坐公交都不好坐,要等很長的時間。”[⑦]可見,雖然快速交通最終沒有全部達到快速的預期,但“出則乘車”已成為人們出行的主要選擇,族際間的交往機遇也隨之減少。

(二)數字媒介與交往抽離:“線上溝通”的消隱效應

社區建設中之所以出現“有區無社”現象,線上交流超越線下交流是一個重要原因。有學者指出:“人們花在數字交談上的時間、精力和其他資源越來越多,人們對自我組織的社會內容和社會關系越來越重視,個體的價值和意義甚至越來越多地體現于自我社會,且通過自我社會影響大眾社會。”[27]因此,作為社區居民的個體,其交往實踐越來越抽離于所在的社區,族際交往也就越來越少。調查顯示,多民族社區居民獲取日常信息的渠道,按占比大小排序,依次是:手機(78.6%)、電視(11.7%)、面對面聊天(7.5%)、廣播(1.2%)、報刊(0.1%)、電腦(0.7%)。線上交流已成為主導的交往方式,而以具身性的面對面交往方式來獲取信息,總體占比并不高,超過10%僅有4個,如回族(11.3%)、彝族(10.8%)、苗族(10%)、哈尼族(10%)。這些民族之所以面對面交流相對較多,可能與生活習慣、宗教信仰等有關系(根據田野觀察,統計檢驗并無顯著性)。例如,信仰伊斯蘭教的群眾,一般會把清真寺作為他們面對面交流的重要場所。有受訪者就指出:“我搬入這個社區已經13年了,平時我們都要到這個清真寺進行禮拜,每個周都要禮拜幾次。”[⑧]可見,數字媒介變革所帶來的線上溝通,主導效應突出,超越了社區之于交往空間的地理限制,社區內的族際交往機遇也就隨之減少。

五、化解邊疆多民族社區建設中交往抽離問題的對策

中國式現代化為邊疆多民族社區建設提供了時代契機。基于上述“經驗事實”的收集與因素考察,發現邊疆地區多民族社區存在“有區無社”現象。本研究立足中國式現代化的時代語境,分析邊疆地區多民族建設中的交往抽離問題,為構建民族互嵌式社區提供如下決策支持。

(一)增強各民族對中華民族的認同,關注邊地兩類群體

關于族際交往中身份感知度差異的分析表明,交往實踐中身份意識之所以比較突出,與邊疆獨特的人文區位緊密相關。邊疆地區不僅少數民族眾多,而且跨境民族眾多。這提醒我們,在邊疆地區鑄牢中華民族共同體意識,要特別關注兩類群體,一類是少數民族(國內),另一類是跨境民族(國際),并在交往實踐中引導各民族始終把中華民族利益放在首位,本民族意識要服從和服務于中華民族共同體意識。田野調查中,有受訪者就指出:“以前像‘鑄牢中華民族共同體意識’、‘石榴籽’、‘民族交往交流交融’這些詞匯還是很少的,現在出現得多了,我們小區里面到處都有這樣的字眼。我覺得我不僅僅是白族的人,也是中華民族的人,更是一個中國人。”[⑨]因此,持續推進民族團結進步創建活動,不僅要進社區,還要進機關、進企業、進鄉鎮、進學校、進宗教活動場所、進軍營(即“七進”),進而使多民族社區建設與其他“六進”相得益彰。

(二)普及國家通用語言文字,發揮“元人力資本”效用

關于族際交往語言運用的分析表明,方言之所以成為族際交往的首選語言,與地方性知識的再生產密切相關。因此,要普及國家通用語言文字,關鍵是讓各民族充分認識到語言是一種“元人力資本”[28]。有很多受訪者已經認識到這一點:“我剛到這里的時候,只會講傣族、云南方言,不會講普通話,別人說什么我也聽不懂,我從事的是服務行業,這對我的影響非常大。為了融入這里,我只好練習普通話,現在我基本上只說普通話。”[⑩]發揮國家通用語言文字的“元人力資本”效用,要自我與社會雙向激發。自我層面,要創新學習方式。例如,持續開發并推廣“語言扶貧”App,使更多的不會說普通話的各民族居民采取線上自學的方式,輕松學習普通話。田野調查中的訪談也佐證了這一點:“現在媒體發達了,很多信息都來自手機上,我們邊看邊學,現在很多東西也能看得懂。”[11]社會層面,旅游業發展的帶動效應不可小覷。例如,有受訪者說:“旅游業的發展帶動了我了解其他民族,比如說經常看到漢族、藏族、彝族來我們這兒旅游。來我們這邊租房子做客棧生意的人呢,好多都是從北方過來的,特別是東北那些地方。他們來這邊以后,既讓他們了解到了我們的文化,也讓我們了解到他們那里的風俗、習慣。”[12]

(三)提升族際交往意愿,族際通婚是標桿

無論是2023年筆者團隊調查,還是2013年中國社會科學院“21世紀初中國少數民族經濟社會發展綜合調查”均表明,相對于聊天、交友、工作和居住等交往意愿,族際通婚意愿普遍較低。聊天、交友、居住、工作四種交往方式下,彼此之間的關系可近可遠,具有伸縮性,族際通婚則意味著各民族之間交流交融達到一定的深度,然而各民族受訪者在這方面仍然有一定顧慮[10]230。有學者研究赤峰蒙漢通婚時指出:“只有當兩個民族的大多數成員在政治、經濟、文化、語言和宗教等方面達到相互一致或者高度和諧,存在著廣泛的社會交往,他們之間才有可能出現大量的通婚現象。”[29]需要特別指出的是,在我們的訪談中,發現在影響族際通婚的眾多因素中,宗教因素最為外顯。因此,提升族際交往意愿的一個重要的切入點就是深入推進我國宗教中國化,既要保護信教群眾宗教信仰自由權利,最大限度團結信教群眾,也要耐心細致做好信教群眾工作。

(四)重建步行交往體系,社區微基建先行

步行交往是化解“有區無社”問題的重要切入點。數據顯示,大多數日常生活中的交往實踐都在15分鐘步行生活圈內。例如,有86%居民回答步行到最近公交站的時間在15分鐘以內;有76.1%居民回答步行到最近學校的時間在15分鐘以內;有73.8%居民回答步行到最近菜市場的時間在15分鐘以內;有68.9%居民回答步行到最近醫院的時間在15分鐘以內;有42.3%居民回答步行到最近大型商場的時間在15分鐘以內。如何重建步行交往體系是一個系統工程。例如,一些老舊社區的微基建就是一個大問題。在訪談中,有居民告訴我們:“現在我們小區里面最主要的矛盾就是停車位問題。我們門口這條路有些窄,十年前就存在堵車問題了。之前,我們小區里每家一個停車位是能夠保證的,現在隨著生活水平的提高,一家人可能養著二三輛車,這就使得晚上停車的時候車位不夠,很多車就停在小區外面街道上,造成小區內外的停車擁堵。停車位的緊缺導致社區居民有時候因為停車問題而鬧矛盾,有兩家就因為停車問題發生了爭執,不來往了。”[13]可見,回應“城市更新”的時代議題,從社區微基建入手,營造更為友好的社區環境,是當前多民族社區建設的一個重要切入點。

(五)順應數字媒介變革,將社區嵌入到“自我社會”

隨著數字社會的到來,數字媒介已經成為居民交往的主要載體,線上交流成為主流。例如,在詢問獲取社區信息的主要媒介時,比例最高的網絡(如微信、公眾號),占67.2%;其次是工作人員告知(46.4%)、布告欄(39.2%)、鄰里交談(22.6%)、廣播(9.9%)。在這樣的媒介生態下,唯有順應數字媒介變革,將社區嵌入到“自我社會”之中,多民族社區的治理才可能真正地實現現代化。例如,有受訪者就感慨:“以前住在村子里面去村委會要走上一段路程,辦事不太方便。現在社區辦事特別方便,不用交什么紙質的材料,直接在手機上掃一下就可以辦好我們所需的事,大大地提高了政府的辦事效率,也縮短了老百姓的辦事時間。”[14]有受訪者談及“老齡化”遭遇“智能化”問題,極富啟示意義。“現在是人工智能時代,很多事情要辦,我們老年人也要學會用智能手機。在社區工作人員的幫助下,你別看我一把年紀,我也會用智能手機了。用智能手機辦事情確實方便,可以刷公交、打視頻那些,這跟我們以前的情況大不一樣了。”[15]因此,更多地利用人工智能賦能,是當前多民族社區建設的一個重要維度。

六、結論

本文通過實地考察,把多民族社區視為多民族國家的縮影,從交往的具身性、離身性兩個維度探討了邊疆地區鑄牢中華民族共同體意識的現代化邏輯。調研發現,以交往現代化推進邊疆地區中華民族共同體建設,其核心議題是如何化解邊疆地區多民族社區建設中的交往抽離問題。族際交往抽離于所在社區既有具身性因素的影響,也有離身性因素的作用。具身性因素中,諸如族際交往中的身份感知、語言選擇、意愿分異影響顯著;離身性因素中,諸如族際交往中,步行交往的減少、數字媒介的變革作用突出。由于具身性因素與離92308521d9320b5a24a418b64f452c97身性因素的疊加效應,邊疆地區多民族社區的“有區無社”現象仍然存在。立足中國式現代化的時代語境,化解邊疆地區多民族社區建設中的交往抽離問題,是新時代鑄牢中華民族共同體意識需要直面的關鍵議題之一。

參考文獻:

[1] 習近平在全國民族團結進步表彰大會上發表重要講話強調 推進中華民族共同體建設 鞏固發展中華民族大團結李強主持 王滬寧宣讀表彰決定 趙樂際蔡奇丁薛祥李希出席[N].人民日報,2024-09-28(2).

[2] 哈爾特穆特·羅薩.加速:現代社會中時間結構的改變[M].董璐,譯.北京:北京大學出版社,2015:28-29.

[3] 齊格蒙特·鮑曼.流動的現代性[M].歐陽景根,譯.北京:中國人民大學出版社,2018:5.

[4] 黃凡,段成榮.人口流動與民族空間互嵌格局的發展演化——基于第三至第七次全國人口普查數據的分析[M].西北民族研究,2022(6):128-142.

[5] 袁沙.“治國必治邊”的歷史邏輯與時代面向[J].旗幟,2024(3):90-92.

[6] 馬克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社,2009:520.

[7] 哈貝馬斯.交往行為理論:第1卷[M].上海:上海人民族出版社,2018.

[8] 張文娟.具身性之思想溯源、概念廓清與學科價值——一種對具身傳播研究的元認知[J].新聞與傳播研究,2022(9):112-125+128.

[9] 冉聃.賽博空間、離身性與具身性[J].哲學動態,2013(6):85-89.

[10] 王延中,等.新時代中國民族地區發展調查研究[M].北京:社會科學文獻出版社,2018:219.

[11] 秦玉瑩,郝亞明.身份認同視域下的鑄牢中華民族共同體意識研究[J].廣西民族研究,2022(4):76-82.

[12] 斯蒂夫·芬頓.族性[M].勞煥強,等譯.北京:中央民族大學出版社,2009.

[13] 張航,馮曉慧,張積家.民族內隱觀、身份認同對族際通婚子女的外群接觸態度和中華民族共同體意識的影響[J].心理學報,2023(7):1115-1132.

[14] 鄭文正,阿依吐松·蘇旦.日常生活語言與鑄牢中華民族共同體意識:因由、內涵和路徑[J].廣西民族研究,2023(6):86-92.

[15] 費孝通.關于“文化自覺”的一些自白[J].學術研究,2003(7):5-9.

[16] 戴維·哈維.后現代的狀況——對文化變遷之緣起的探究[M].閻嘉,譯.北京:商務印書館,2013:356.

[17] 劉星,盛強,楊振盛.步行通達性對街區空間活力與交往的影響[J].上海城市規劃,2017(1):56-61.

[18] 李長莉.近代交通進步的社會文化效應對國人生活的影響[J].學術研究,2008(11):90-99.

[19] 劉沛林.從新蝸居生活看網絡虛擬旅游的前景和方向[J].地理科學,2020(9):1403-1411.

[20] 江山舞.數字傳播賦能社區治理的機制與變革路徑——基于杭州未來社區的實踐考察[J].未來傳播,2023(3):27-34+129.

[21] Scheaffer,R.L,Mandenhall,W.and Ott,L.Elementary Survey Sampling 6th edition[M].Duxbury Press,2005.

[22] 歐文·戈夫曼.日常生活中的自我呈現[M].馮鋼,譯.北京:北京大學出版社,2022.

[23] 周建新.跨國民族研究:中國的話語建構與表達[J].世界民族,2020(5):1-12.

[24] 鄧玉函,秦紅增,陳子華.跨境民族走廊新視野:口岸人類學初探[J].社會科學戰線,2018(12):20-27.

[25] 馬戎.如何認識“跨境民族”[J].開放時代,2016(6):199-211+11.

[26] 周榮.推普助力脫貧攻堅的云南擔當[J].云南教育(視界時政版),2019(5):8-9.

[27] 邱澤奇.重構關系:數字社交的本質[M].北京:北京大學出版社,2023:20.

[28] 黃少安,王麓淙.民族地區語言扶貧的經濟理論基礎和實證分析[J].語言文字應用,2020(4):26-36.

[29] 馬戎,潘乃谷.赤峰農村牧區蒙漢通婚的研究[J].北京大學學報(哲學社會科學版),1988(3):78-89.

[①] 受訪者系社區工作人員,彝族,女,40歲。訪談地點:楚雄市栗子園社區。訪談時間:2023年8月26日。

[②] 受訪者系社區居民,白族,男,65歲。訪談地點:臨滄市永和社區。訪談時間:2023年8月2日。

[③] 受訪者系社區居民,納西族,女,60歲。訪談地點:麗江市義尚社區。訪談時間:2023年8月12日。

[④] 受訪者系社區居民,佤族,男,56歲。訪談地點:臨滄市永和小區。訪談時間:2023年8月1日。

[⑤] 受訪者系社區居民,傣族,男,63歲。訪談地點:臨滄市永和小區。訪談時間:2023年8月5日。

[⑥] 受訪者系社區居民,回族,男,50歲。訪談地點:大理市萬花小區。訪談時間:2023年8月17日。

[⑦] 受訪者系社區居民,納西族,女,50歲。訪談地點:麗江市義尚社區。訪談時間:2023年8月9日。

[⑧] 受訪者系社區居民,回族,男,55歲。訪談地點:楚雄市栗子園社區。訪談時間:2023年8月29日。

[⑨] 受訪者系社區居民,彝族,男,55歲。訪談地點:楚雄市彝人古鎮社區。訪談時間:2023年8月24日。

[⑩] 受訪者系社區居民,傣族,男,30歲。訪談地點:昆明市關上中心社區。訪談時間:2023年7月22日。

[11] 受訪者系社區居民,白族,女,43歲。訪談地點:昆明市金星社區。訪談時間:2023年7月17日。

[12] 受訪者系社區居民,納西族,女,60歲。訪談地點:麗江市義尚社區。訪談時間:2023年8月9日。

[13] 受訪者系社區居民,納西族,男,38歲。訪談地點:麗江市義尚社區。訪談時間:2023年8月8日。

[14] 受訪者系社區居民,彝族,男,51歲。訪談地點:楚雄市栗子園社區。訪談時間:2023年8月25日。

[15] 受訪者系社區居民,白族,男,65歲。訪談地點:大理市萬花社區。訪談時間:2023年8月19日。