當意大利“90后”來到中國

最近,意大利小伙子亞歷遇到一個很大的挑戰——吃魚。西餐中也有魚,但多半用冷凍海魚,很容易在烹飪前就去骨去刺,中國人喜歡吃新鮮河魚,因此,在中國吃魚,需要成為剔刺的高手。這段日子住在女朋友的老家安徽,女朋友的父母非常熱情,總是做魚,一吃魚,亞歷就感覺費勁,也有壓力,吃這么一小塊起碼需要5分鐘,可是一轉念,他又改變了自己的心態,與其拒絕和吐槽,不如把這過程當作一場游戲。

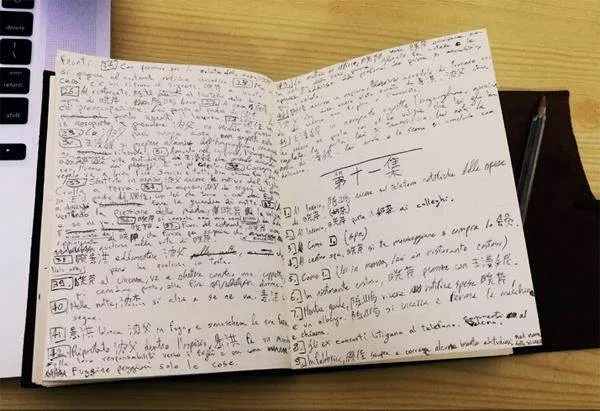

這是亞歷的處世哲學,也正是這樣的心態,讓他從一個“新老外”變成一個“老老外”。在老外的都市傳說中,在中國待滿五年標志著一個關頭:要么走了散了,要么就一直留下來,把這里當家。從2016年亞歷到中國學電影、從零開始學中文,到2023年開始到世界各地旅居,他在中國待了七年,當然還有明顯的外國口音,但是語言表達,卻意外地精準。比如,他說有時候寫文章感覺“腦殼像是被卡住了”;說當初來中國,是希望在“宏觀數據和宏大敘事后面,看看具體的、個體的生活”……

作為外國人,能以這樣的語言表達感受顯然是吸引人的,他在豆瓣上的文章,就有不少讀者。一開始,人們難免因為一個老外能說地道且“當下的”中文語言而獵奇,也有人被他激勵。但只要略微深入去讀他的文字,就會發現,真正動人之處并非表面,而是一個人孤身在異國,如何用理解和幽默對抗并消解了撲面而來的孤獨、誤解與困境,用扎扎實實的生活,在一個永遠把他當作“老外”而不是“自己人”的世界里,努力尋找自我存在的空間和意義。

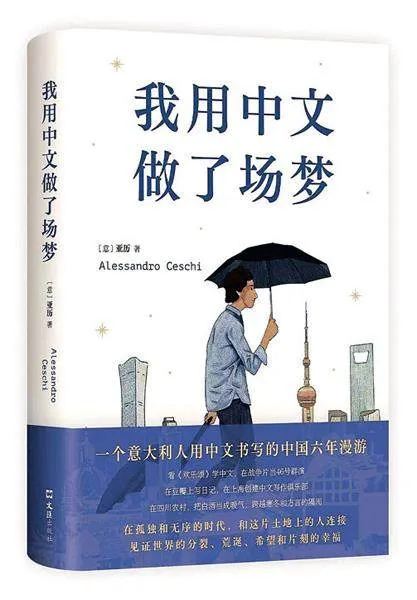

現在,他不僅在豆瓣寫作,還用中文出了一本書,講講“自己的這點破事”。書名來源于一個令他本人都吃驚的真實經歷——居然開始用中文做夢了,在夢里,意大利的老友用中文跟他說話。于是,他的書就叫作《我用中文做了場夢》。

“你家有幾口人”

學語言可真不是件容易的事。亞歷還記得他剛來中國那年,在北京電影學院對外漢語初級班,和同學一起念著像“同屋”“你家有幾口人”“別提了”“說來也怪”這種后來再也沒聽到過的奇怪短語。聽說課上,聽筷子兄弟的《小蘋果》。教學風格顯然很中式:課文一起念,新單詞回家抄幾十遍。

課堂上,幾乎看不到任何進步的苗頭,亞歷感覺可能需要換個擋。不和外國人玩是他學中文的第一策略,哪怕不得不用翻譯軟件,他也選擇和各式各樣的中國人待在一塊兒。另一個方法是看電視劇,他發現當時熱播的《歡樂頌》挺有意思,劇情簡單易懂,語言直白,演員發音也清晰,配合字幕,他能跟上。于是《歡樂頌》成了他的教材,幾個月時間,看完前兩季全部97集。在那段每天都沒什么進展,第二天卻仍要繼續的日子里,《歡樂頌》中合租的幾個女孩幾乎成了他的精神陪伴。《馬男波杰克》里有一句話是這么說的:“有時候你只想看一部無論發生什么,三十分鐘結束后一切都會好的劇。”他覺得《歡樂頌》更長點,但還是那個意思。

在同班同學背成語,會說“馬到成功”的時候,亞歷拐到了另一條道上。“在地”“本土”和“當下”才是他更感興趣的。直到今天,他也幾乎沒怎么看大作家的名著小說,而是選擇李娟《冬牧場》、張小滿《我的母親做保潔》這樣的當代非虛構作品。換句話說,比起輝煌、龐大的中國傳統文化,他更想貼近當代活生生的現實中80b153c5d9f161e32b4a2c6f7c1acbbb國,這本來也是他來中國的初衷。

亞歷1993年出生在意大利帕多瓦市,一個小企業主集中的工商業區,他對中國最早的印象起源于高中時期。那時,全球金融危機使歐洲國家經濟嚴重受損,2009年開始,債務危機廣泛波及希臘、葡萄牙、西班牙和意大利等歐洲中等國家。亞歷的姥爺開了多年的帽子廠,在那期間倒閉了。在當地,類似“中國企業家收購某工廠”“中國人買下某經營不善咖啡館”的消息時不時就見諸報端。家里做工程和做企業的長輩們總談論著中國的建筑工人能以多么快的速度修橋架路,工廠里的流水線工人又愿意承受怎樣的工作強度和節奏,以至于在競爭中讓其他對手敗下陣來。于是,在那個意大利北方少年的印象里,中國是一個模糊而強勁的影子。

2016年從大學傳媒專業畢業,亞歷“有幸成為每五個意大利年輕人中失業的那個”。正值迷茫時偶遇了一篇《經濟學人》的報道:中國的電影市場正在飛速發展……2017年中國將超越美國成為世界最大的電影市場。畢竟學習傳媒,亞歷寫過一點劇本,“要不,去中國做電影”?

這決定屬實有些沖動了,為此當時的女友和他分手。但人在迷茫的時候,一點念頭都算一個希望,亞歷想來中國尋找機會,他也很好奇,在從高中起就聽說的那些宏觀數據下,具體的一個個中國人都是怎么生活的。

于是,那年秋天,他來北京開始了新生活。學漢語,學導演,出演瓜子和手機的廣告,在主旋律戰爭片中當46號群演,坐地鐵10號線到東南三環某個語言中心教意大利語,給央視紀錄片當翻譯,也參與過地下獨立電影制作。

四處漫游,用中文和不同階層及背景的人深度交流,讓亞歷和一個又一個具體的人建立了連接,他發現一些事驗證了當初那個模糊的印象,例如中國人做事真的很快,說修一條路,那么就修了。盡管不同地區之間生活方式不一樣,但是大家似乎都能接受工作占據生活的很大一部分,私人生活與工作難有清晰的界限。

漢語初級班上到第二個學期,亞歷開始上班了,在CCTV紀錄片頻道的意大利節目里當翻譯。他驚訝于同事隨時隨地可能發來的微信消息,有時候晚上七八點,有一次是凌晨1點。在意大利這恐怕行不通,因為人們通過更有距離的方式來溝通工作,例如電子郵件,“難以想象一個工作上有交叉的人,來社交軟件上加你好友”。他和同事溝通了這件事,同事說:“沒事,你第二天回也行。”“可是我看到了,對我的心情就會有影響啊。”亞歷無奈地說。

這大概是“中國速度”的其中一個原因吧,但在同樣一件事情上,也可以打破那個模糊的刻板印象。亞歷說:“我發現實際上很多人也挺討厭這種工作方式的,并沒有那么情愿,也有人拒絕讓工作掌握自己生活里的時間,或者雖然沒有明確拒絕,其實心里也喜歡過得更愜意一點,至少追求更輕松的生活方式。”原來大家都一樣。

“想在一個地方留著,就好好留著”

端著沒蓋蓋子的豆漿走了幾步,亞歷發現還是應該聽早餐店老板的話,蓋上蓋子,不然容易灑出來。返身走回早餐店要蓋子,柜臺邊兩個女孩旁若無人地議論:“老板剛才讓他拿蓋子來著,這老外,聽不懂。”亞歷朝她們扭過頭:“我能聽懂。”

類似的故事,亞歷在中國居住的這幾年,總會以不同版本反復上演,仿佛他每次出門都舉著一個寫著“我是外國人”的牌子,持續吸引一些跟他個人沒什么關系的刻板印象。每次他認識一個新朋友,對方多半會說:“你是我認識的第一個外國朋友。”對,是“外國朋友”,而不是“朋友”。

作為“外國人”當然享有許多“特權”,亞歷剛到中國的時候就體會到了,但經年累月地經歷這些,著實讓人疲憊,甚至感覺沮喪:“你付出了時間和精力來熟悉這里的語言、社會、文化,調節了各種不適應,甚至有了歸屬感,最后別人看到的還是一張外國人的臉。”“在人們眼里,你來這個國家十天還是十年,其實都一樣。”

旅行也不是那么方便。各城市的“國際大飯店”更適合公務出行,像亞歷這樣想省點錢也低調一些的外國人,并不那么好找住宿的地方。亞歷花了很久才學會不把這些往心里去,讓入住酒店的焦慮轉化成佛系的態度,坦然地面對路途上的不便利,仿佛被拒的是護照上的那個名字,而不是他這個人。

有一陣子,亞歷會忍不住思考自己到底屬于哪里。他會把“天橋”的英文說成“sky bridge”;喝熱乎乎的水;和朋友們聚餐,他習慣性地站起來給每個人倒酒……可他仍然是個“老外”。在北京幾乎沒有什么意大利朋友。回老家的時候,高中同學說他講的是中式意大利語。發語音給媽媽時,他經常停頓下來,想不起來詞,最后說的是有中文翻譯腔的語句。可以說,不是意大利人,也不是中國人——他被夾在中間的一處灰色地帶,似乎摸不清自己是誰了。

擁有這樣感受的不止他一個人,一些人被激發出了“烹飪民族主義”,例如他在語言學校的那不勒斯同事曾對著一家比薩店發火,因為發現了榴蓮口味的比薩:“你們不尊重他人文化!你們知道我來自哪里?我來自那不勒斯,比薩的圣地!”幾個月后,那不勒斯同事離開中國,亞歷替北京所有的比薩店松了口氣。還有人因為長時間壓抑所帶來的煩惱,變得苦澀怨恨,例如另一個語言學校的同事,每次聊天都只是無盡的抱怨,卻不真的想解決問題,需要一些藥,但不肯去醫院,想買便宜一點的鞋子,又堅決不網購。

這都提醒了亞歷,避免這樣去過生活。“生活在別處,不熟悉的一切是每一天的挑戰。”亞歷說,“我們選擇抗拒和怨恨,還是包容和好奇,會決定我們的生活體驗。我要努力做后者;如果發現做不到,就回家。無論在何處,當老外要做到一點:想在一個地方留著,就好好留著。”

“過日子的老外”

“你對中國年輕人怎么看?”這是亞歷為新書做采訪時被問到最多的一個問題,也是他最怕被問的問題。“我得有什么看法?還有,到底誰是中國的年輕人?”亞歷很疑惑,“這些截然不同的狀態都被‘年輕人’三個字粗暴地放到一起,形成一幅難以解讀的畫……”他不喜歡概括性地總結一個人群,就像他不喜歡自己被簡單概括為“老外”一樣。因為我們口中的“老外”,從改革開放初期的少部分人發展到今天,已經是一個龐大的群體,里面有形形色色的個體。

他知道有些老外出了名,例如初代“外國紅人”大山,亞歷在何偉的書里知道了他。亞歷覺得那是天時地利人和的一個結果,包括演影視劇出名的曹操。

這在亞歷所認識的外國人中,并非主流,大家不是來中國圓明星夢的,何況時代也不同了,幾十年前來中國的外國人,身上多少帶點“探險家”的意思,今天,到中國的大城市去尋找工作機會,已經不那么“非主流”。亞歷在語言學校當老師時,看到很多意大利同事每天坐地鐵10號線上下班,兢兢業業教學,趕上歐洲杯,在課堂間隙看看球,還得小心翼翼別被校長或校長的“眼線”發現。他們是在實實在在過日子的外國人,努力攢錢買房子,追求安穩,結婚生子。

還有一些外國人,生活在中國文化以外,尤其是上海這樣的人特別多,他們完全沒有改變自己的飲食習慣和生活方式,朋友也都是外國人,甚至不大會中文。對他們來說,上海就是和隨便哪個國際化都市都差不多的地方,工作賺錢,可能有時候都沒感覺自己在中國。

當然,身為外國人,會自動懂得什么是流量密碼。例如扮演初來乍到說錯話鬧笑話的“歪果仁”,或是把自己本國的一些特點夸大再夸大,如今的社交平臺上隨處可見這樣的“老外網紅”,各種人設都有。亞歷告訴《中國新聞周刊》:“這應該不算難,但是看你愿不愿意。”他在不少平臺刷到過這樣的意大利老鄉,有些人比畫著所謂的“意大利式手勢”,有些人宣布某家意大利餐館正宗或者不正宗,精準扮演著對正宗菜譜有執念的意大利人。每次看到,亞歷都“替他們感到不好意思”。

“這個事情吧,首先誰給你這個資格來確定這家餐廳是否正宗?另外,什么叫正宗?”亞歷忍不住又要發問了,關于意大利經典美食比薩,亞歷專門做過調研,發現比薩是在美國形成的意大利文化,此前只能算是那不勒斯的地方特產,在海外才成了意大利各地的人都欣賞的,甚至構建自己身份認同的食物。所以,拿粗暴的刻板印象來為自己尋找一點身份認同,他覺得是挺可悲的事情,如果還要用它來吸引流量更加深這樣的刻板印象,那就更可悲了。他還是希望能以自己擅長的且保留尊嚴的方式養活自己,例如寫作。

亞歷已經可以非常有邏輯地用中文表達這些復雜且有些抽象的內容了,還貼近當下,這種貼近,使亞歷的文字實在不像外國人。梁文道評價說:“那種地道的感覺,就像是一個亞歷這樣歲數的中國人,今天打開電腦,要表達一些自己的想法時會用的文字,大概就是這種語言的語感。”

這當然與他一開始就在課堂外的生活里學習中文有關,但也不僅僅因為如此。拋開語言因素,其實亞歷并不是一個新的寫作者。他最初的寫作和足球有關,10歲那年他見證了自己球迷生涯中主隊的第一個意大利聯賽冠軍,他激動得把自己關在家里的地下室,對著電腦寫下了對于每一場比賽的回憶。父親非常驕傲,把這些文字彩打并且裝訂起來。這是他第一次發現自己自然而然有寫作的欲望,在那之后,寫作就成為他最靠譜的朋友,能解答他的疑惑,挖掘他的感受,帶來新的結論。在書里,亞歷有一段獨特的比喻:“它在我的生活中是一個很低調的存在:有時候,它會放你走,讓你該忙忙、該玩玩,不會限制你的活動。它不急,因為知道你遲早不得不坐下來面對那張空紙慢慢說事。我試過忘記自己有這樣的精神義務,卻次次都回到了電腦前,仿佛被某種無形的力量所吸引。”

他當過足球記者,寫過劇本,曾用意大利語寫作,也用英語寫,后來又用中文寫,無論在哪一門語言里,他覺得自己的文字表達都比口語表達要精準得多。2020年,現實中的隔離促使他在豆瓣密集地寫作,他想要分享。這讓他在網上擁有了一眾中國讀者,他也因此開始全職寫作,有人以為他是個寫作嫻熟的中國人;有人讀完他的日記,給他寄了很地道的中國禮物:一大包衛龍辣條。

如今出書,他的目的還是分享,他很擔心有人會覺得這是一本“意大利小伙看中國的書”,盡管他實實在在地經歷著此地的變化,他的生活也不可避免地與更宏大的社會進程編織在一起,但他并不想從宏觀角度得出某些結論,也不知道怎么跟別人解釋中國。“就是想跟你共享一些體驗”,記錄一樁樁一件件微小的故事和感受,寫下自己和這片土地復雜的相處。