電力供給短缺、溫度與勞動生產率

摘 要:本文利用世界銀行企業調查數據結合全球城市天氣數據,考察了電力供給短缺、溫度和企業生產率的關系。研究發現:第一,電力供給短缺會加劇溫度升高對企業生產率的負向影響,即電力供給短缺具有負向加劇效應;第二,電力供給短缺的負向加劇效應在低生產率企業、高勞動密集型企業以及私營企業更強,這間接證明了加劇效應的背后機理與適應氣候變化理論一致,為氣候變化帶來國家貧富差距拉大等典型事實給出了可能的微觀解釋。本文研究強調了能源消費中適應氣候變化效應與全球變暖效應的矛盾,對氣候適應與緩解的協調發展進行了深度思考。

關鍵詞:電力供給;溫度;生產率

DOI:10.19313/j.cnki.cn10-1223/f.20240909.001

一、引 言

《2020 年全球氣候狀況》①報告指出,2019 和2020 年期間全球主要溫室氣體的濃度持續上升;新冠疫情暴發造成的經濟衰退對溫室氣體排放只有短暫抑制,并沒有顯著降低大氣中溫室氣體的含量;2011 至2020 年是有記錄以來最暖的十年,2020 年全球平均溫度比工業化前(1850-1900 年)的水平約高1.1℃。全球變暖會帶來許多自然后果:一些后果是緩慢積累的,如兩極冰川融化、海平面上升和海洋酸化等,這些變化將在比較長遠的未來對人口遷移、糧食安全乃至社會經濟發展產生重大影響,但一些后果造成的問題已經迫在眉睫,并與人們日常生活、生產活動息息相關,如極端天氣災害增加、高溫導致的熱應激(heat stress)加劇,都已對人類的生命和活動構成了威脅(Ebiet al.,2021),對當地經濟發展產生了不可忽視的影響(Zhao et al.,2021)。其中,Takakura et al.(2017)預測,在最嚴重的氣候變化情景下,適宜勞動時段的縮短及由此導致的勞動生產率下降將令二十一世紀末全球國內生產總值(GDP)損失2.6%至4.0%,即使溫度升高的幅度保持在2℃以下,這一損失預計仍會接近全球GDP 總量的0.5%。國際勞工組織的報告(Kjellstrom et al.,2019)更指出,高溫導致的勞動生產率下降給世界經濟造成的成本預計將大于與氣候變化相關的任何其他重大破壞所造成的成本。可見,深入探討氣候變化對勞動生產率的影響機制,識別能緩解負向影響的關鍵因素,是目前適應氣候變化研究領域中亟待解決的重大問題。

目前,適應氣候變化研究領域不斷積累的宏微觀經驗證據已表明,由于氣候適應能力不同,全球變暖的具體經濟效應在不同的國家或地區都具有較強的異質性(Berg et al.,2021)。政府、企業等經濟主體可以有計劃、主動地實施各種適應性措施,通過在生產活動中增加空調的使用、調整工作時間等策略來應對氣候變化對勞動生產率產生的負向影響(Day et al.,2019)。然而,已有研究往往忽略了適應性措施有效發揮作用的基本條件或支撐環境。本文提出,氣候適應問題與能源問題息息相關。當前人類經濟生產活動比任何時候都更加依賴能源,尤其是電的使用。工業社會許多生產和生活中的氣候適應行為,無論是空調的使用還是野間作業的運作,歸根結底都需要穩定的電力供給作為支撐。但同時,電能的傳統生產方式又是碳排放最重要的來源,全球已有許多國家和地區提出了碳中和目標,包括中國、歐盟等全球重要經濟體。氣候緩解領域的這一系列政策措施,再加上地緣政治不穩定等多重因素疊加,給各國電力供給系統帶來不少的負向沖擊。國際能源署發布的《電力市場報告2022》指出,2021 年在一些主要市場,需求的急劇增長超過了電力供應的能力,全球能源危機下天然氣和煤炭的短缺導致電力供給不穩定并對發電商、零售商和最終用戶產生了負面影響。

可見,在氣候變化、能源危機交織的現實大背景下,厘清電力供給短缺、溫度與勞動生產率的關系具有不言而喻的重要性。本文采用及時更新的跨國企業調查數據,結合全球城市溫度數據,把電力供給這一因素加入溫度與企業生產率關系的研究中,從氣候適應角度解讀電力短缺或不穩定將會如何影響全球變暖下的企業生產率,這是本文的主要貢獻。

本文另一個貢獻是構造了時間跨度大、地域廣的企業級別微觀數據,分析了電力供給短缺和溫度變化對不同生產率企業、不同勞動密集型企業、不同所有制企業以及不同行業企業的影響,通過微觀層面的異質性分析驗證適應氣候變化理論,對全球變暖的應對問題進行一些有價值的思考。滕美萱等(2022)在居民氣候適應行為研究進展綜述中指出,適應氣候變化是現階段降低氣候損失和脆弱性的重要途徑,也是當前應對氣候變化研究的相對薄弱環節,基于微觀層面的異質性比較是未來重要的研究方向。可見,本文在數據構建上的嘗試以及微觀層面異質性的研究是對當前適應氣候變化領域的有益補充。

本文剩余部分的安排如下:第二部分進行文獻回顧并在此基礎上提出研究假設;第三部分闡述研究設計,包括數據來源、變量選取、描述統計和計量模型設定;第四部分是結果分析和穩健性檢驗;最后是本文的結論及建議。

二、文獻回顧和研究假設

隨著全球變暖的加劇,氣候變化與經濟發展的關系已成為當前學術界的熱點話題。在農業部門,研究發現氣候變化對農作物的影響雖然具有地區異質性,但高溫對農業基本是負向影響(陳帥等,2016;Chen 和Gong,2021)。對于國家總體經濟而言,氣候變化的影響也不容小覷(Berg et al.,2021),其中,Dell et al.(2012)運用1950 年至2003 年全球125 個國家的總產出和溫度數據發現,溫度升高對貧窮國家的經濟增長造成了巨大的負面影響,年平均溫度每上升1℃,經濟增長速度將下降1.3%,工業產出的增長速度將下降2.04%;而在富裕國家,氣溫變化對經濟增長沒有明顯影響。Henseler 和Schumache(2019)利用1950 年至2014 年間168 個國家的溫度與平均生產率數據,同樣發現,溫度升高1℃會降低平均效率增長,同時增加其不確定性;相對于富國,這些影響對窮國來說更大;并且,溫度升高的邊際效應在不同的國家差異很大,溫度升高1℃對位于寒冷或極冷溫度區的國家有利,但對位于炎熱或極熱溫度區的國家有害。雖然上述文獻與目前大部分著眼氣候與經濟的研究一樣,僅僅基于宏觀國家層面數據,但也呈現了一個有待深入分析的典型事實,那就是氣候變化對經濟的影響具有顯著的異質性,而這種異質性背后的原因或發生機制僅僅歸因于國家層面的富窮,對于如何應對未來更為嚴峻的氣候變化問題意義不大。對此,本文把跨國企業的微觀數據與氣候數據結合,嘗試從電力供給的視角揭示氣候變化與生產率的關系,并在此基礎上進行豐富的異質性分析,希望能對該領域研究進行有益補充和拓展。

目前,研究氣候或者電力供給與企業生產率相結合的文獻不多(相均泳等,2023),普遍只基于某國某部門(鄭世林,2021),并且兩個主題相對獨立。在氣候方面,Zhang et al.(2018)和楊璐等(2020)利用中國工業企業數據結合天氣數據,均發現溫度與工業產出之間呈現非線性關系,極端高溫會導致工業產出顯著降低;后者的研究還表明,高溫會通過降低工業企業的生產率、固定資產總值、投資以及創新能力而間接影響其產出。但Addoum et al.(2020)利用美國數據發現,無論在企業層面還是更微觀的生產地單位,溫度與銷售額、生產率和盈利都沒有顯著關系。在電力供給方面,Grainger 和Zhang(2019)利用2010-2011 年巴基斯坦某省4 500 家制造企業的調查數據,發現電力短缺與制造業收入、增加值之間確實存在強烈的負相關關系,電力短缺每天增加一小時將使企業年收入減少近10%。Abeberese et al.(2021)利用加納中小型制造業企業的數據,發現停電對企業生產率有顯著的負面影響;發電具有巨大的規模效應,由于小企業規模有限,使用發電機難以獲得規模效應,所以使用發電機也無法緩解停電帶來的潛在負面影響。總的來說,基于某國某部門的經驗證據初步表明全球變暖和電力供給短缺對企業生產率具有影響,但以上文獻都沒有關注這兩種影響背后可能存在的關聯,從而在研究溫度對生產率的影響時忽略了電力系統在氣候適應方面的重要作用。

本文對已有文獻的重要推進就是考慮溫度與電力供給這x1erNMacp269O2PqMpI6YaI64KK6zhU4pZzPuFfOBEw=兩個因素對生產率的交互影響,從企業的角度驗證氣候適應性理論。不少基于微觀個體的實證文獻表明,氣候變化導致的高溫天氣會降低勞動者的生產率(Cai et al.,2018;Zander 和Mathew,2019;金剛等,2020)。首先,通過提高皮膚溫度和可能的核心溫度,酷熱會增加心臟泵血和大腦處理熱量的負擔,從生理渠道上直接影響人類相關任務的執行,如推理、學習、記憶、注意力和反應 (Lan et al., 2014)。其次,面對高溫,人的一些下意識自適應行為,如降低工作強度、縮減工作時間多休息、增加曠工概率,也都有可能損害勞動生產率(Zhao et al.,2021)。因此,有計劃、主動地開展各種適應活動,最大程度緩解或抵消高溫對勞動生產率的負向作用,是企業面對全球變暖的重要發展策略。目前文獻研究比較多的兩類適應性策略包括:(1)在室內安裝空調、增強通風或采用一些新的制冷技術(Zander 和Mathew,2019;李捷瑜和何坤,2024);(2)調整工作開始時間(Takakura et al.,2018)①

本文強調,為了給勞動者創造良好的工作環境,降低高溫的負面影響,不僅僅需要企業在適應性設施上進行投資,更重要的前提條件是有穩定的電力供給系統這個基礎設施作為有力支撐。首先,電力供給一旦不足,企業將無法通過空調制冷這一最重要的途徑來應對溫度升高帶來的負面影響;其次,無論是戶外作業還是室內生產,若把工作時間調整到黎明前或者晚上,安全生產過程務必需要大量照明設備支持(Adhvaryu et al.,2018),更不用說夜間作業往往要求更高的自動化程度配合以提高人在夜間的工作效率。可以預見,電力供給短缺將使得這個措施的效應大打折扣。再次,電力供給短缺造成的間歇性停電或電力系統不穩定同樣會影響適應性措施發揮作用。空調使用就是代表性例子。Zander 和Mathew(2019)證明,當工作環境沒有空調時,家里有空調的人的經濟效率損失是沒有空調的人的兩倍。這說明長期暴露在冷卻系統中會降低對熱的抵抗力(Cao et al.,2013),間歇性停電或電力系統不穩定引發的auH97NnaDhGLKknsi1vdi8eFXdfGzovm5BA0FnETfPA=工作環境溫度的較大波動非常不利于生產,特別是勞動密集型企業的生產。最后,如果電力供給短缺常態化,企業會沒有動機進行依賴電力的適應性設備的投資。綜上所述,電力供給短缺將從多方面抑制氣候適應措施發揮有效作用,加劇高溫對企業生產率的負向沖擊。據此,本文提出以下假說:

假說1(電力供給短缺的負向加劇效應):電力供給短缺會加劇溫度升高對企業生產率的負向影響。

由于數據可得性問題,本文并不能直接檢驗電力供給短缺與各種氣候適應措施效應的關系。為了驗證企業生產確實存在氣候適應性特點,且電力供給短缺會抑制這些適應性措施發揮作用,本文進一步分析不同生產率和不同勞動密集型企業的表現。首先,生產率高低本身包含了勞動力的信息,低生產率企業往往勞動力占比較高,配套的生產技術落后、缺乏靈活性,在應對溫度變化上更依賴空調等適應性措施的有效實施,一旦這些措施受到電力供給短缺抑制,低生產率企業群體將會呈現更加突出的負向加劇效應。其次,相對于機器、廠房等資本生產要素,勞動者的生產效率更容易受到適應措施失效的影響而大幅度下降,這意味著與低勞動密集型企業相比,電力供給短缺的負向加劇效應在高勞動密集型企業群體中更強。總的來說,本文提出以下兩個假說間接揭示負向加劇效應的內在原因。①

假說2:低生產率企業具有更強的電力供給短缺負向加劇效應。

假說3:勞動密集型企業具有更強的電力供給短缺負向加劇效應。

三、研究設計

(一)數據來源

本文一共用了兩組數據。第一組數據來自世界銀行2011 年至2020 年跨國的企業調查問卷數據②。每年接受調查的國家以及企業都是隨機的,包括了制造業和服務業,其中有一些國家參與過兩年及以上的企業調查,但是年份并不連續,因此,世界銀行企業調查數據是一個混合截面數據。問卷調查設計的問題包括企業一般信息、基礎設施和服務、銷售和供應、產能、融資、政企關系、勞動力和營商環境等16 個部分,本文從中獲取企業所在城市的相關信息、企業的規模和類型以及財務信息等,其中基礎設施和服務這一部分提供了企業用電情況,相關問題可以用于構建電力供給短缺變量。

第二組數據來自世界銀行氣候變化知識門戶③,該門戶網站提供了全世界大部分國家及其下屬地區1900 年以來的氣候數據,包括年度的平均溫度、最高溫度和最低溫度。把企業調查中的年份和企業所在地信息與氣候數據中的年份與下屬地區進行匹配④,去除缺失值和異常值,本文獲得了一組同時包括企業層面和城市層面信息的混合橫截面數據。具體地,數據集包含2011 年至2020 年間81 個國家288 個城市、總共30 369 個企業樣本觀測值①。

(二)變量選取和描述統計

1. 被解釋變量

延續氣候適應研究領域的常見做法,本文采用勞動生產率(lnProd)作為研究對象,用世界銀行企業調查問卷中“企業當年的銷售總額”與“該企業當年的員工總數”的比值并取自然對數進行衡量。勞動生產率這一指標的優勢還在于,這一指標的計算對數據要求低,能保留盡可能多的樣本量,樣本數據不僅包含工業企業,還包含各種服務業企業;其他主流的生產率衡量方法,例如全要素生產率,不具備這一優勢。

2. 解釋變量

(1)溫度。本文將每個城市的年平均溫度(MeanT)作為溫度的衡量。此外,本文在穩健性檢驗部分還構建了溫度離差值(DE3)作為溫度的另一個衡量,即調查年份的年平均溫度與過去三年年平均溫度的平均值的差值。

(2)電力供給短缺(Ed_city)。本文根據世界銀行企業調查問卷中“在最近一年中企業是否經歷停電(不影響生產的停電不包括在內)”這一問題構建電力供給短缺變量。如果企業回答“是”則取1,回答“否”則取0。在此基礎上按照城市分組取平均值,采用該平均值作為該城市電力供給短缺的衡量變量。這一變量捕捉的是該城市中經歷停電的企業占比,不但能很好地反映城市斷電是否普遍、電力供給是否穩定,而且還能克服企業層面電力供給變量的內生性問題。電力供給短缺變量數值變化范圍為0 到1,數值越大,表示這個城市電力供給短缺情況越嚴重。

3. 控制變量

本文的控制變量包括城市層面和企業層面。城市層面有三個控制變量。首先,根據問卷問題“這座城市是官方的首都嗎”以及“這座城市是主要的商業城市嗎”來識別城市的基本信息,并分別構建首都城市(Capital_city)和商業城市(Business_city)兩個虛擬變量,如果回答為“是”則取值1,反之取值0。其次,將企業直接出口和間接出口占總銷售額的比例之和按城市分組取平均,獲得城市所包含企業的平均出口率(Export),用于衡量城市的對外開放程度。城市的發達程度和對外開放程度可能會影響企業適應氣候變化的能力。并且,相較于普通城市,首都或重要商業城市的電力供給環境會更好。

企業層面控制變量如下:企業規模(Size),定義為企業三年前的總銷售收入取對數作為企業規模的衡量;一般而言,企業規模越大,其優勢越明顯,將擁有更多的資源優勢去應對溫度變化和電力供給短缺帶來的影響。企業經營年限(Age),定義為調查年份減去企業注冊年份。高管的工作經驗(Experience),根據問卷中“高管在該領域有多少年的工作經驗”進行衡量;企業高管工作經驗越豐富,在面臨困難時做的決策也更加合理,從而更好地幫助企業應對變化。政企關系(Relationship),根據問卷中“一周內,高管在處理政府法規上花費的時間占總時間的百分比”來衡量政企關系;與政府關系更好的企業可能會在獲取電力資源等方面得到優待,進而更好地應對氣候變化帶來的負面影響。

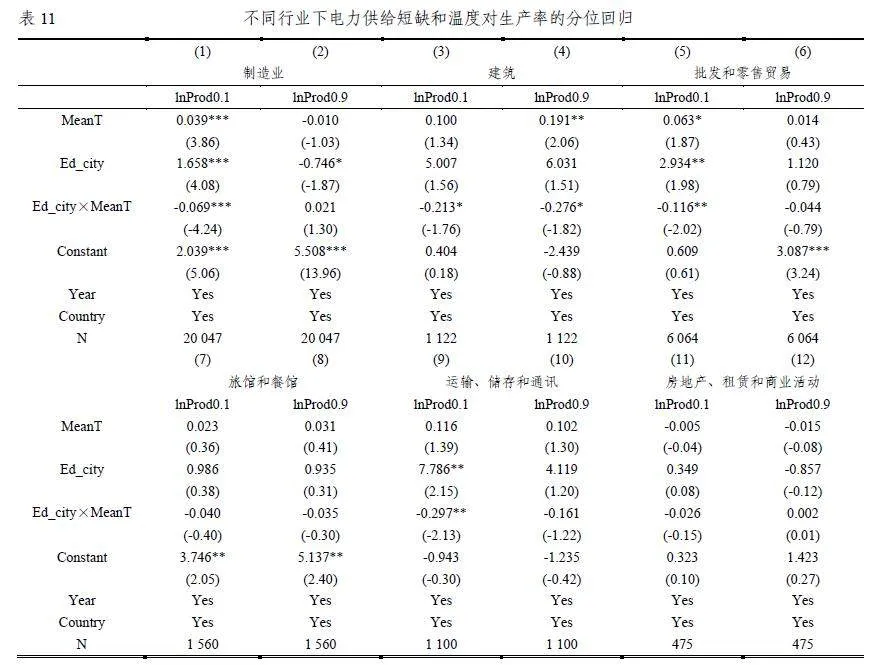

表1 給出了主要變量的描述性統計。可以看到,城市的年平均溫度差異很大,最低年平均溫度為-5.480℃,最高年平均溫度為30.11℃。溫度離差值有正有負,最高可達1.135℃。在樣本城市中,平均而言每個城市 60%的企業具有影響生產的停電經歷。同時,在樣本企業中33%的企業在首都城市,65%的企業在商業城市。可見,即使在商業城市,電力供給也可能出現不穩定的情況。

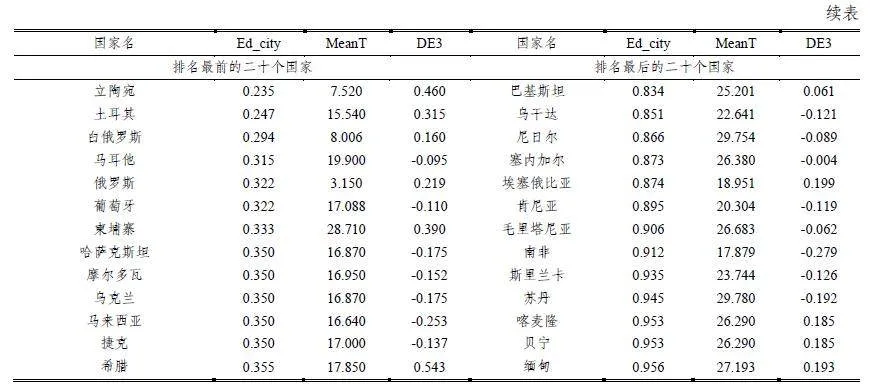

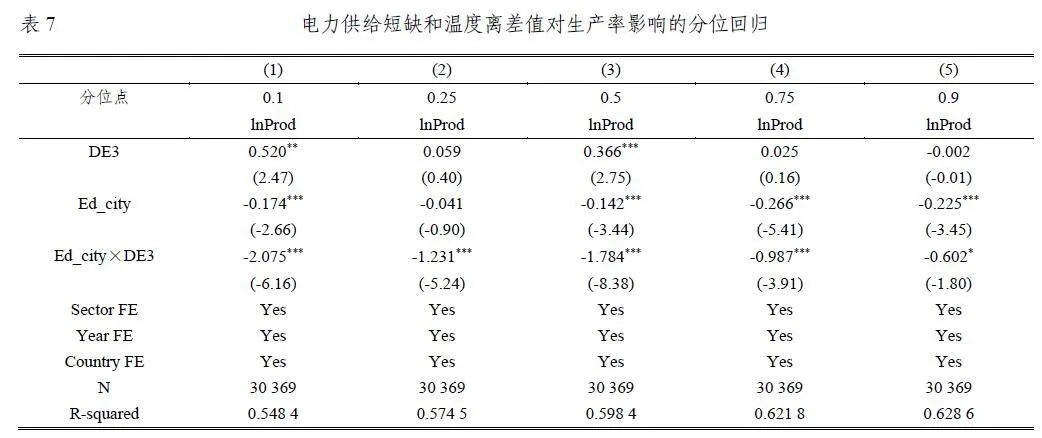

本文的數據覆蓋了全世界81 個國家,跨越了亞洲、歐洲、美洲和大洋洲,既包括了發達國家也包括了發展中國家,如芬蘭、希臘、瑞典等發達國家和中國、印度、肯尼亞等發展中國家。其中,非洲國家蘇丹和尼日爾的年平均溫度最高,高達27℃;年平均溫度低于5℃的國家有:俄羅斯和蒙古。在溫度離差值方面,芬蘭的溫度離差值最大,高達1.13 攝氏度;老撾和塞內加爾的溫度離差值則為0℃,這說明在調查年份的近三年,這兩個國家的年平均溫度幾乎沒有變化。表2 給出了按電力供給短缺變量Ed_city 的國家平均值從小到大排序的最前和最后二十個國家的情況。在電力供給環境方面,毛里塔尼亞、南非、斯里蘭卡、蘇丹、喀麥隆、貝寧和緬甸這幾個國家電力供給短缺的情況特別嚴重,電力供給短缺變量的數值高達0.9;泰國、突尼斯、約旦、以色列和波蘭等國家具有較高的電力供給穩定性;中國處于第二十四位,沒有列示在表2 中,Ed_city 的平均值為0.435,即全國平均而言,每個城市約有43.5%的企業經歷過影響生產的停電事件。值得一提的是,表2 的描述性統計來源于不同國家不同年份的調查數據,且每次調查的企業數量也有較大差距,因此,基于混合橫截面數據的描述性統計對當前國家情況進行比較時需要謹慎對待。

(三)模型設定

為了探究電力供給短缺和溫度變化對企業勞動生產率的影響,本文設定如下計量模型:

lnProdijsct =δ0 +αEd _ cityct +βMeanTct +γEd _ cityct ×MeanTct +φ'Cijsct +δj+δ s+ δt +εijsct (1)

其中,下標ijsct 分別代表企業i 、部門j 、國家s 、城市c 及年份t ; ln Pr od 表示企業勞動生產率,Ed _ city和MeanT 分別代表企業所在城市的電力供給短缺變量和年平均溫度變量,C為一系列控制變量; βj 表示部門(服務業或制造業)固定效應, βs 表示國家固定效應, βt 表示年份固定效應,分別用來控制不隨時間變化的國家因素、部門因素以及不隨企業個體變化的共同沖擊對估計結果的影響。ε 為隨機擾動項。其中,模型中的 本文是重點關注的系數,它刻畫了電力供給短缺和溫度對企業生產率的交互影響。對于方程(1),本文采用了高維面板固定效應模型估計驗證假說1 和假說3,采用分位回歸分析假說2。

四、實證結果與分析

(一)假說1 的驗證——電力供給短缺與溫度的交互效應

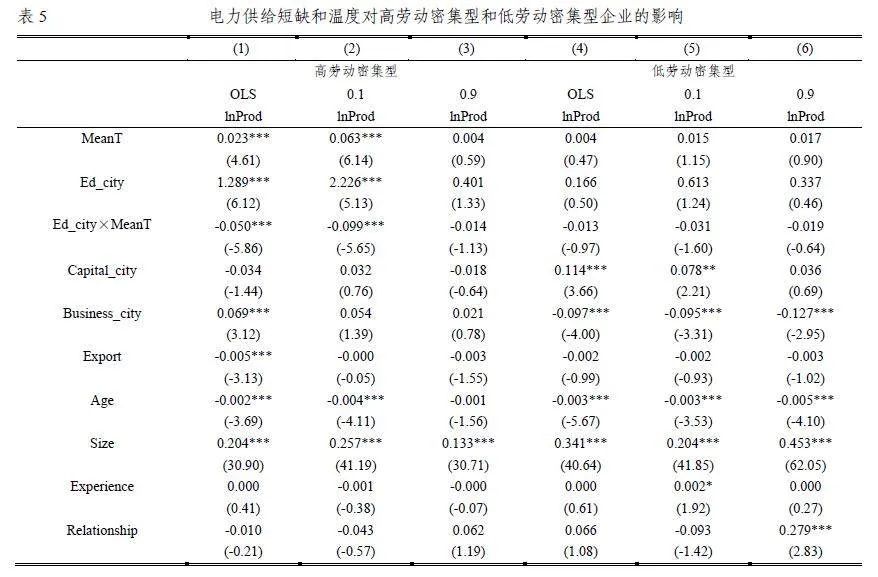

表3 給出了方程(1)的估計結果。表3 第(1)列的核心解釋變量是年平均溫度,結果顯示,企業生產率與年平均溫度顯著負相關,其參數估計值為-0.007。這表明,在其他條件不變的情況下,年平均溫度每升高1℃,企業生產率將減少0.007。第(2)列的核心解釋變量是電力供給短缺變量Ed_city,從中看到,企業生產率與電力短缺同樣呈現顯著的負相關關系,所在城市經歷停電的企業占比每增加1%,企業生產率將減少9%。第(3)列同時包含了平均溫度和電力供給短缺變量,二者均在1%的水平上負顯著。以上回歸結果印證了以往的一些研究,即平均而言,溫度升高和電力供給短缺對企業生產率都有負面影響。

第(4)列加入了溫度和電力供給短缺變量的交互項,交互項的參數估計值為-0.015 并且在10%的水平上顯著。這表明,所在城市經歷斷電的企業占比越高,企業生產率受到溫度變化的影響越嚴重,即電力供給短缺的存在會加重溫度升高對企業生產率的負面影響,這與本文的假說1 相符。再具體看溫度MeanT 對企業生產率的邊際影響MP(=0.001-0.015Ed_city)及其顯著性水平。當Ed_city取樣本均值0.6,即占比等于60%時,MP 在1%的顯著性水平上顯著,數值等于-0.008;當Ed_city取樣本最小值0 時,MP 不顯著,數值等于0.001;當Ed_city 取樣本最大值1 時,MP 在1%的顯著性水平上顯著,數值等于-0.014。這些分析說明,當電力供給穩定時,企業能更好地采用制冷等適應性行為,緩解溫度上升帶來的負向沖擊,此時溫度上升并不會對生產率有顯著影響;然而,當電力供給不穩定時,企業將無法快速地適應溫度上升對生產的影響,在極端情況下,也就是所在城市經歷斷電的企業占比為100%時,溫度升高1℃,企業生產率將減少1.4%。

上述分析證明了假說1 的成立,其重要的啟發是,在應對氣候問題的解決方案中應該重視電力供給等與氣候適應能力緊密相關的各種基礎設施的穩定性,最大程度上協調氣候的兩個方面——“緩解”(mitigation)與“適應”(adaptation)。最新的《適應差距報告》(AGR,2022)提到,“烏克蘭戰爭、全球供應短缺和全球新型冠狀病毒疫情都導致了不斷演變的能源和糧食危機。”然而,該報告僅僅指出不能因為這些大規模、非氣候和復合因素而忽視適應領域的投資,本文則強調無論是當前的能源危機,還是由于追求氣候緩解而造成的能源供給不穩定,都可能造成適應領域的惡化;能源部門是氣候適應與緩解尋求共同利益的主戰場,然而,當前適應和緩解行動往往是相互獨立的,由此可能產生的障礙、權衡和風險往往被忽略(適應差距報告,2022),這是急需重視的問題。

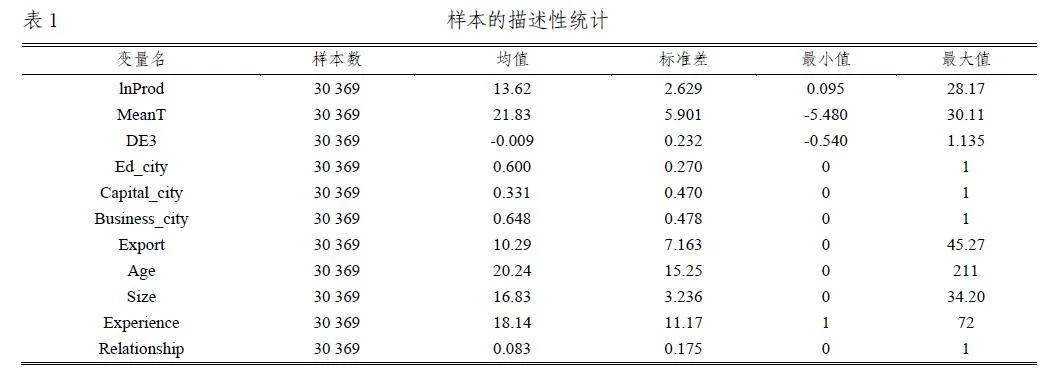

(二)假說2 的驗證——企業生產率的分位回歸

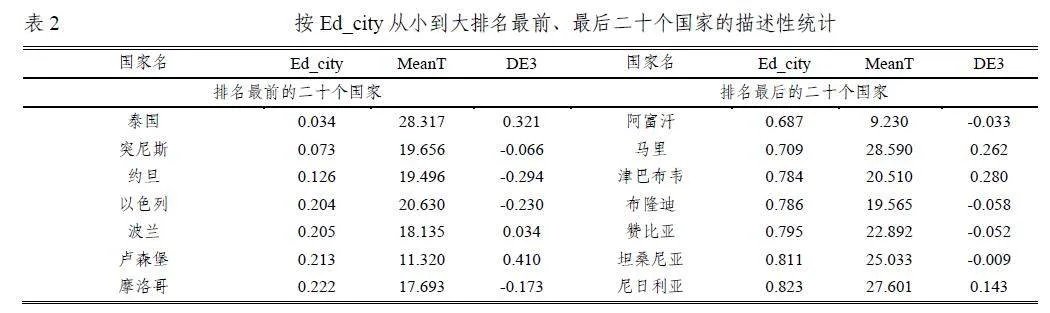

假說2 進一步探究溫度變化和電力供給短缺交互項對不同生產率企業的影響。為了驗證這一假說,本文選用5 個具有代表性的分位點10%、25%、50%、75%以及90%進行分位數回歸,結果如表4 所示。在75%和90%的分位點上,交互項不顯著,參數估計值為-0.006 和0.008;在50%的分位點上,交互項在10%的水平上顯著,參數估計值為-0.017;在10%和25%的分位點上,交互項均在1%的水平上顯著,其參數估計值分別為-0.081 和-0.030。可見,隨著分位點的變小,p6/Jj9FRZceRLnFI0Qng50T2hDtb/U/XtiVCVAoVYik=交互項的影響力度無論在經濟意義上還是統計意義上都在逐漸提高。這表明,相對于生產率較高的企業,生產率較低的企業更容易受到溫度和電力供給的交互影響。對于處在50%分位以下的低生產率企業,電力供給是否穩定成為全球變暖大背景下保證生存和發展的關鍵因素。如果所在城市經歷斷電的企業占比為100%,1℃的溫度上升將對這些企業的生產率帶來巨大負沖擊,1%分位的企業所受沖擊高達3.8%。對處于75%和90%分位的高生產率企業,電力供給短缺的負向加劇效應不顯著,原因可能是高生產率企業的勞動力占比低,配套的生產技術更加靈活和先進,此時即使所在城市出現電力供給短缺,高生產率企業應對溫度變化的能力依然較強。

以上分析驗證了假說2,從氣候適應性的角度對于氣候變化帶來的區域不平等擴大特別是貧富國家差距拉大等典型事實給出了可能的微觀解釋。目前,不少的宏觀證據已經表明全球變暖增加了國家間經濟不平等的可能性。其中,Diffenbaugh 和Burke(2019)指出,如果全球變暖未發生,那么大多數貧窮國家的人均GDP 有90%以上的可能性會高于當前值。對此,本文研究補充了全球變暖影響經濟不平等的微觀機制,即處在窮國居多的低生產率企業將會受到全球變暖疊加電力供給短缺的最大危害,富國居多的高生產率企業并沒有受到全球變暖的顯著影響,這必然會導致國家間經濟不平等的加劇。由于Diffenbaugh 和Burke(2019)并沒有考慮氣候適應性角度,他們的研究最后強調的是除了不能平等分享化石燃料使用的直接利益之外,許多窮國還受到了富國能源消費導致的氣候變暖的嚴重危害。這也是當前眾多站在緩解氣候變化角度的文獻的觀點(從榮剛,2013)。而本文的研究點出了窮國與富國的這一矛盾,實際上是能源消費中適應氣候變化效應與全球變暖效應的矛盾,窮國正是這一矛盾激化下的最大受害者。在大力推行全球氣候緩解計劃時我們必須正視氣候適應措施的協調發展,要有足夠的資金、技術保證氣候適應領域在全球的發展,同時充分考慮適應氣候變化措施在緩解氣候變化上可能產生的障礙、權衡和風險。

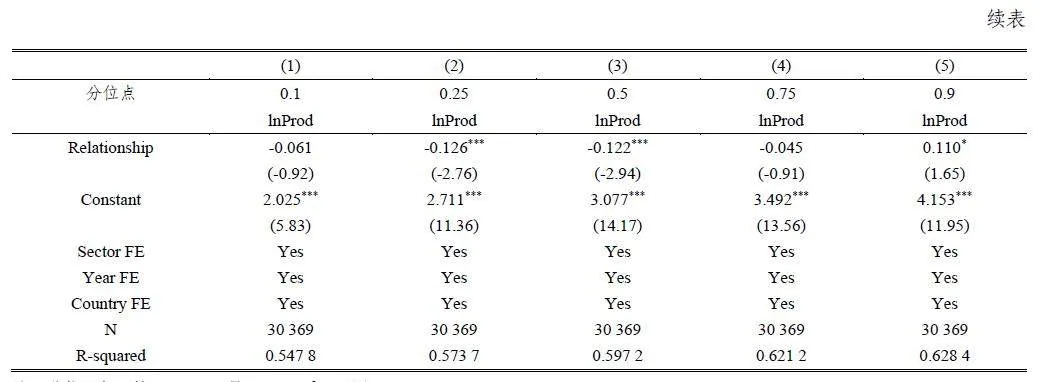

(三)假說3 的驗證——高低勞動密集型的比較

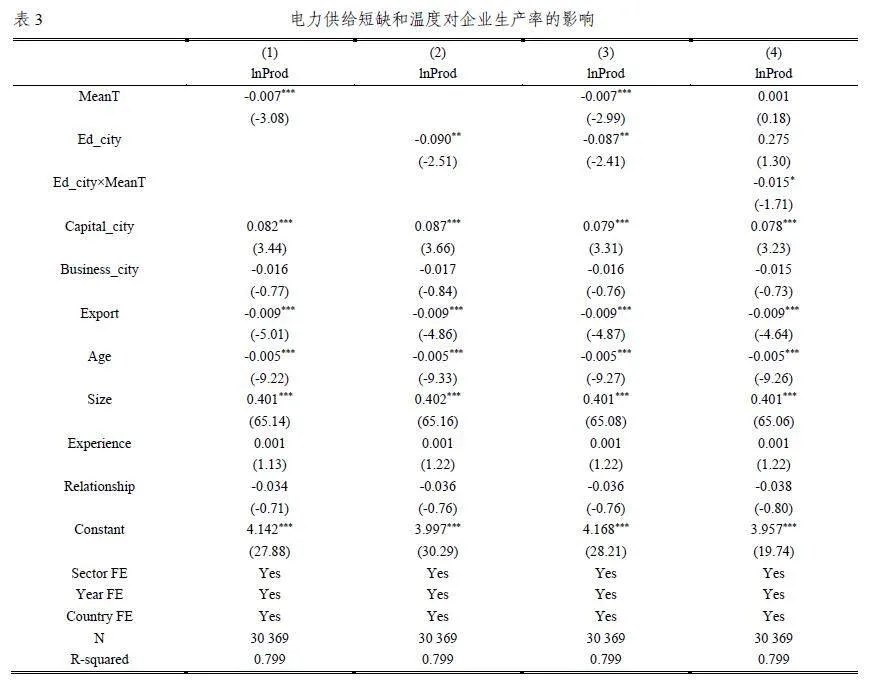

國際勞動組織一份研究報告(Kjellstrom et al.,2019)指出,氣候變化導致的全球氣溫升高將使“熱應激”現象更加普遍。熱應激是指身體承受的熱量超過了身體所能承受的熱量,而受到生理損傷。這種過熱增加了工人的職業風險和脆弱性,它會導致中暑,甚至死亡。可見,全球升溫通過影響勞動者造成企業生產力的損失。穩定的電力供給有助于企業采取氣候適應性行為,保護勞動者免受這些因素的影響,電力供給短缺則有可能惡化“熱應激”現象。為了驗證電力供給短缺的加劇效應更多地通過影響勞動力發生作用,本文將企業分為高勞動密集型和低勞動密集型兩個子樣本進行回歸。參考Zhang et al(. 2018)的文獻,本文用企業員工總數與銷售額之比來衡量勞動密集度,企業員工總數與銷售額之比高于中位數水平的為高勞動密集型企業,反之則是低勞動密集型企業。回歸結果如表5 所示。

表5 的列(1)和列(4)分別呈現了高、低勞動密集型企業的結果。可以看到,在高勞動密集型企業子樣本中,溫度和電力供給短缺的交互作用Ed_city×MeanT 顯著為負,在低勞動密集型企業子樣本中Ed_city×MeanT 雖然為負,但是不顯著。這驗證了假說3,即高勞動密集型企業具有更強的電力供給短缺加劇效應,說明勞動者生產過程中受高溫影響且得不到電力支撐的適應性措施保護是電力供給短缺加劇效應的重要原因。為了進一步探究上述分析在不同生產率水平的企業中是否存在差異,表5 還給出了兩類企業在10%和90%分位點上的回歸。從交互項的系數看到,無論是高勞動密集型企業還是低勞動密集型企業,電力供給短缺的加劇效應對低生產率企業的影響都更大;其中,低生產率的高勞動密集型企業受到的影響最大,并且在1%水平上顯著。這也再次驗證了假說2 和假說3。

(四)穩健性檢驗

本文將從四方面考察結果的穩健性。其一,更換核心解釋變量;其二,進行私營企業和外資企業的分樣本回歸;其三,分行業分析;其四,加入更多高維固定效應作為控制。由于篇幅限制,本文的穩健性檢驗以及后文異質性檢驗的表格均省略了控制變量情況,只報告核心解釋變量及其交互項的估計系數。

1. 更換核心解釋變量——用溫度離差替換年平均溫度

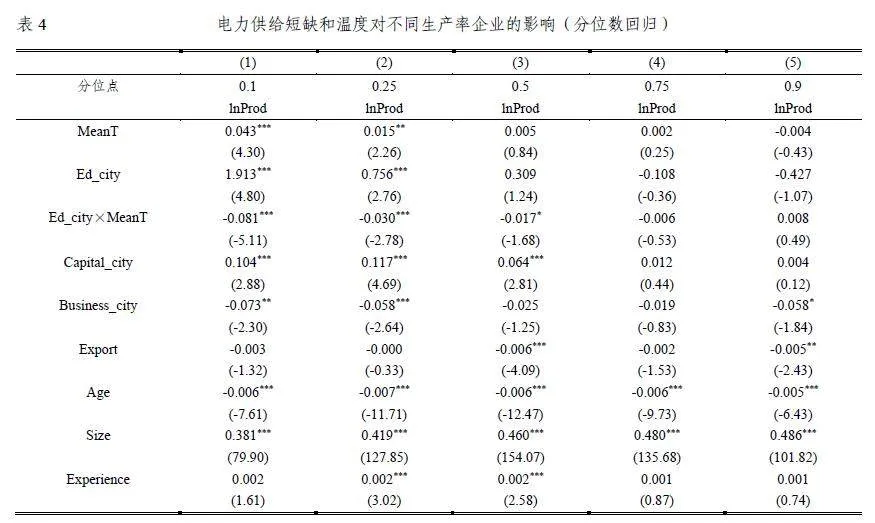

一般來說,氣候適應性行為是根據可預期的溫度進行規劃,因此年平均溫度是本文的主要核心變量。此處用溫度離差替換方程(1)的年平均溫度作為溫度的衡量。相對于年平均溫度,這一指標可以理解為更短期的沒有被預期的溫度上升或者更異常的氣溫變化。如果假說1 到假說3 仍然成立,即溫度離差對生產率的影響也將呈現這些假說中的規律,那就說明假說1 到假說3 在氣候適應行為只能在短期調整的情況下也是具有解釋能力的。結果見表6。首先,單獨考察溫度離差對企業生產率的影響。表6 列(1),核心解釋變量DE3 在1%的水平上負顯著。具體地,在其他條件不變的情況下,溫度離差值每增加1%,企業生產率將下降0.737%,可見,即使因過往溫度經歷產生適應性而剔除過往三年平均溫度影響后,溫度離差值指標仍對企業生產率有負面沖擊。表6 的列(2)加入了電力供給短缺變量,結果顯示二者都在1%的水平上負顯著,這與表3 的結果一致,也與已有文獻一致。

表6 的第(3)列加入了DE3 和Ed_city 的交互項,其參數估計值為-2.742 并且在1%的水平上顯著,即溫度向上偏離對企業生產率的負面影響會隨著電力供給短缺程度的增加而加重,假說1 得到驗證。具體看DE3 的邊際效應(MP=0.683-2.742 Ed_city),與表3 列(4)中溫度MeanT 的邊際效應相比,此時城市電力供給短缺的不同導致了更顯著的邊際效應差距。當Ed_city 取樣本最大值1 時,MP 顯著為負,值等于-2.059,即溫度上偏1%時,企業生產率將下降高達2.059%;當Ed_city取樣本最小值0 時,MP 顯著大于零,即所在城市企業經歷斷電的占比為零時,溫度上偏1%會導致企業生產率提高0.683%,正的溫度效應很可能是因為企業間相對競爭優勢由于電力供給的差異發生了改變,一部分企業受到城市電力供給短缺的負向沖擊越大,另一部分不受城市供給短缺影響的企業會獲取更大的相對競爭優勢。

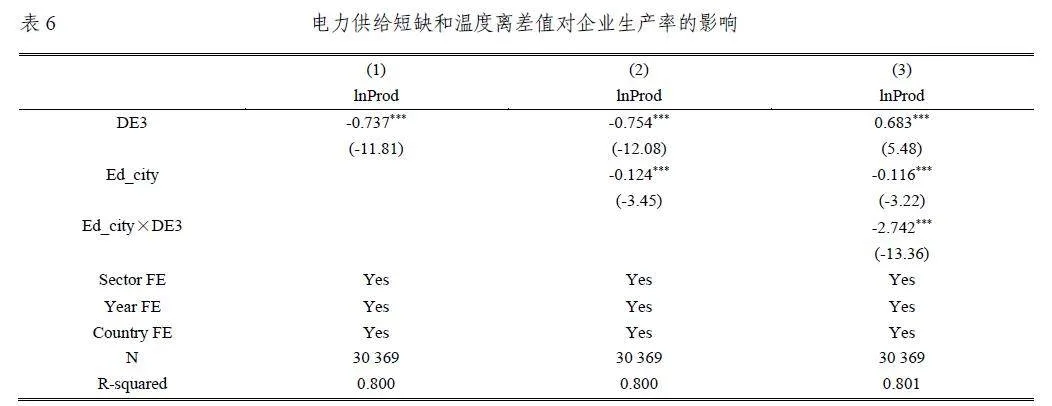

表7 給出了用溫度離差值衡量溫度的分位數回歸結果。從低分位點10%到高分位點90%,交互項Ed_city×DE3 的參數估計值都為負,其大小基本呈現不斷下降的趨勢。這表明無論哪個分位點,電力供給短缺都加重了溫度偏離對企業生產率的影響,同時參數估計值在不同分位點的差異說明企業的生產率越低,越容易受到溫度與電力供給短缺的交互作用。這一結論與表3 結論相符,即假說2 得到驗證,但這里的分析強調了低生產率企業更容易因為無法適應短期溫度異常上偏而陷入困境。

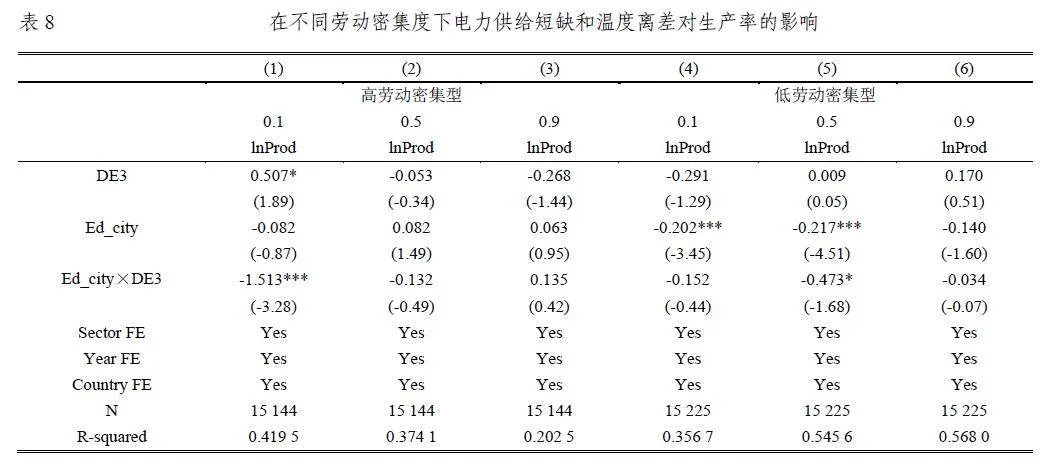

表8 給出了不同勞動密集型企業中不同分位點下電力供給短缺和溫度離差對企業生產率的影響。在10%分位下,交互項Ed_city×DE3 在高勞動密集型樣本中顯著為負,但在低勞動密集型樣本中不顯著,這與假說3 相符,說明在低生產率企業中,高勞動密集的特點會引發更強的電力供給短缺加劇效應。然而,在50%分位和90%分位下,假說3 并沒有得到有力支持,這與表5 結果不同,特別是在50%分位上,低勞動密集型的交互項顯著為負,且比高勞動密集型的數值要大,這說明,在氣候異常升高導致適應調整時間短的沖擊下,非勞動力的生產要素(例如機器等資本物)也有可能會產生因電力供給短缺而導致適應力下降的問題。

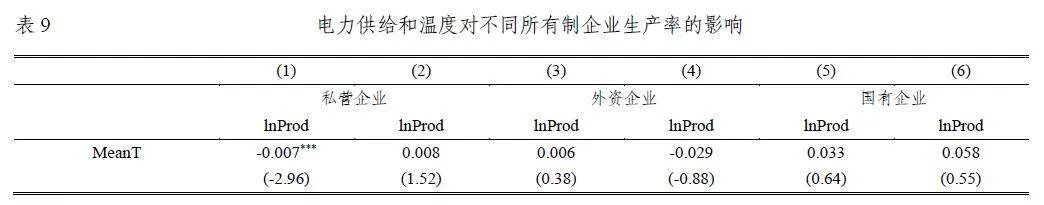

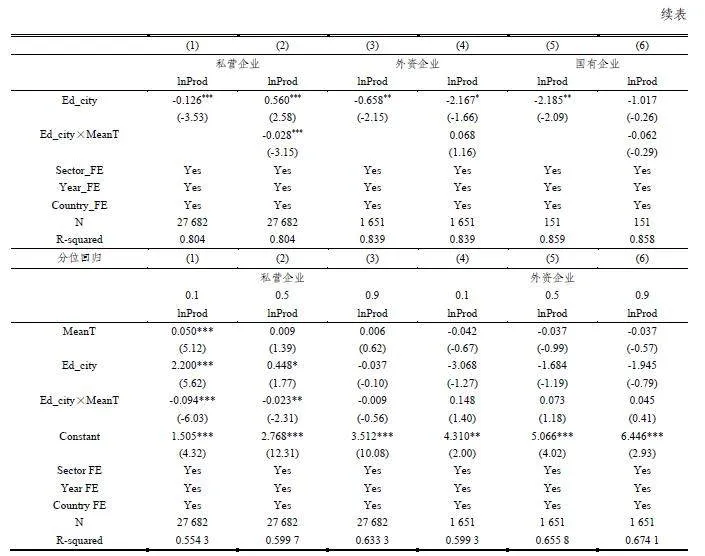

2. 所有制類型

假說2 和假設3 通過生產率以及勞動密集度的差異間接探討了假說1 中電力供給短缺加劇效應可能的背后機理。為了尋找更多的與假說1 背后機理相符的經驗證據,本文再將企業分為私營企業和外資企業①。由于外資企業在技術以及生產的靈活性上都比私營企業強,外資企業氣候適應性行為選擇范圍將會比私營企業大,因此可以預期,相對于外資企業,私營企業的電力供給短缺加劇效應會更大。表9 報告了電力供給短缺和溫度變化對上述所有制企業生產率的影響。首先,列(1)和列(3)表明,私營和外資企業都會受到電力供給短缺的負向影響,這與經濟直覺相符,說明現代企業生產依賴電能;但列(2)和列(4)表明,只有私營企業樣本回歸中的交互項參數估計值是負顯著的,即電力供給短缺加重了溫度升高對私營企業的負向影響,凸顯出私營企業相對于外資企業而言,適應氣候能力的欠缺。其次,在分位回歸的結果中,只有低生產率的私營企業的回歸中,交互項的參數估計值在1%水平上負顯著,即相對于高生產率企業,低生產率的私營企業具有更強的電力供給短缺負向加劇效應。這同時也表明,電力供給短缺有可能會進一步加大私營企業中高生產率企業和低生產率企業之間的差距。

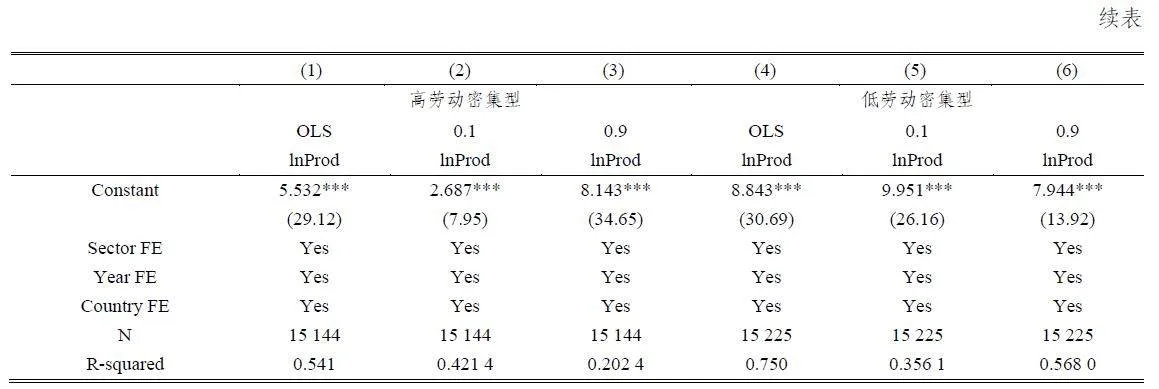

3. 分行業分析

農業雖然是關于適應氣候變化領域經濟文獻關注的主要行業,然而,自1990 年以來,全球非農業增加值占GDP 的百分比都在95%以上①,因此,解決非農業部門的適應問題對于在氣候變化下整體經濟的發展至關重要。國際標準產業分類修訂本第3.1 版將經濟活動劃分為農業、漁業、制造業、建筑、旅館和餐館、金融媒介和教育等17 個門類,而本文的數據樣本占據了其中6 個門類,分別是制造業,建筑,批發和零售貿易,旅館和餐館,運輸、儲存和通訊,房地產、租賃和商業活動。可見,本文研究的對象恰恰是非農業部門的一些重要行業。前文分析已表明,從全體樣本看,電力供給短缺的負向加劇效應是顯著存在的,但不同的行業具有不同的作業環境,因此對高溫以及電的使用會具有不同的敏感性。基于這一經濟直覺,我們在此討論不同行業呈現的電力供給短缺加劇效應規律。

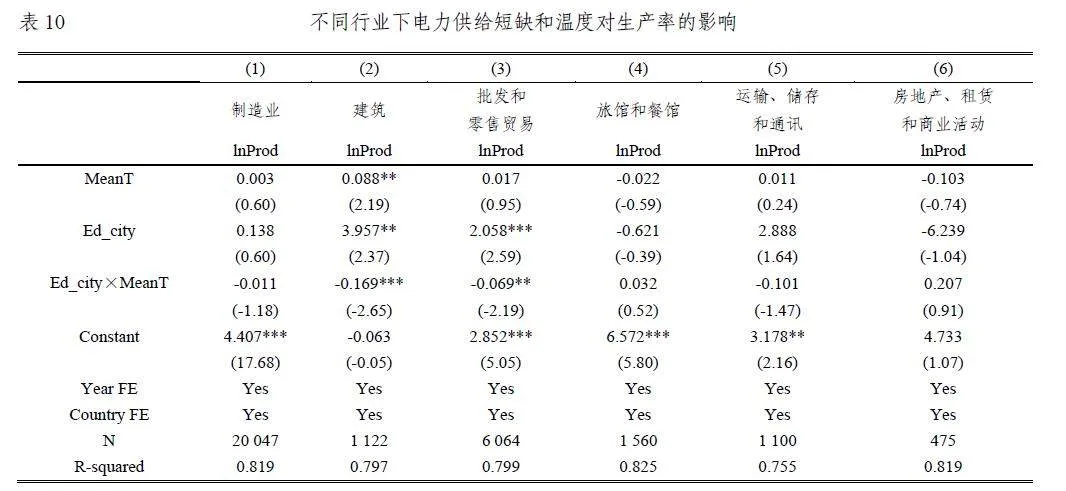

表10 的回歸結果顯示,在“批發和零售貿易”以及“建筑”行業中,溫度MeanT 和Ed_city的交互項顯著為負,這表明,總體而言,這兩個行業具有非常顯著的電力供給短缺加劇效應。在建筑業,MeanT 在Ed_city 取均值時,其邊際效應是-0.013,即年平均溫度每升高1℃,建筑業的生產率將下降1.3%;當Ed_city 取1 時,其邊際效應是-0.081,即建筑業生產率的下降程度達到了8.1%。同理計算溫度對批發和零售貿易行業生產率的邊際影響,在Ed_city 取均值和1 這兩個狀態上,年平均溫度每升高1℃,該行業的生產率將分別下降2.6%和5.2%。進一步區分不同生產率的企業,表11 的結果揭示了更多受電力供給短缺加劇效應影響的行業。除了“建筑”和“批發和零售貿易”之外,“制造業”以及“運輸、儲存和通訊”兩個行業在10%的生產率分位上也呈現出了明顯的電力供給短缺加劇效應。總的來說,分行業分析表明,高溫以及電力供給短缺的交互影響雖然在不同行業呈現一定的異質性,但是其顯著的規律與假說1 和假說2 一致。

4.增加固定效應交互項

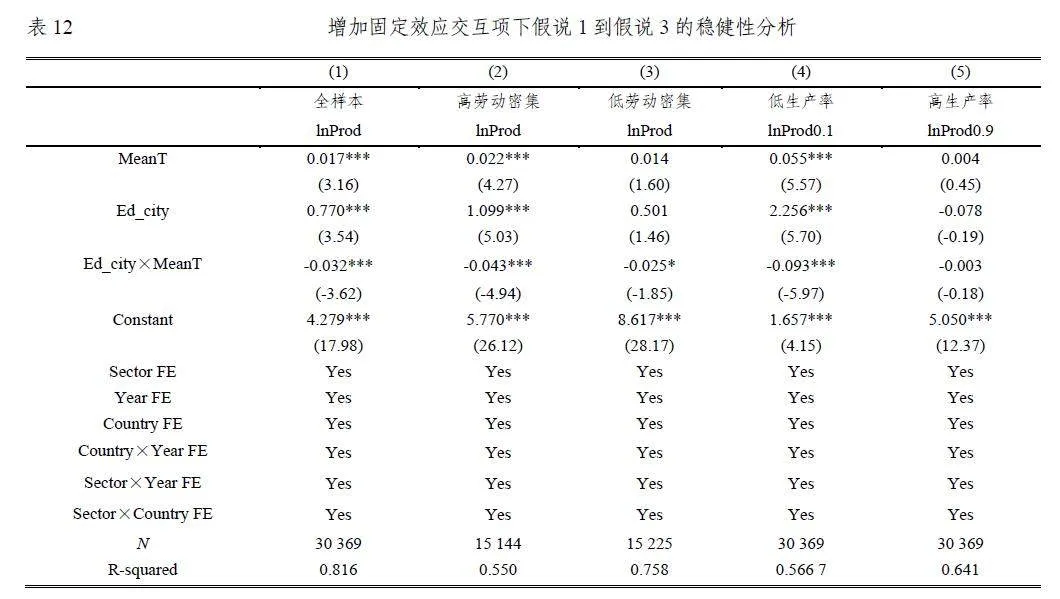

本文關注的兩個變量溫度和電力供給短缺都是城市級別的變量,在企業層面回歸上預期具有良好的外生性,即企業層面不可觀測的個體因素經濟直覺上不會影響到整個城市的電力供給情況和溫度情況。在回歸方程(1)中,我們也添加了重要的控制變量,并加入了國家、部門和時間的固定效應,這進一步保證了前文結論的可靠性。為了再考察假說1 到假說3 的穩健性,本文在方程(1)中依次加入國家×年份固定效應、部門×年份固定效應和部門×國家固定效應,嘗試控制更多的宏觀影響因素。從表12 看到,列(1)的Ed_city×MeanT 顯著為負,驗證了假說1;Ed_city×MeanT 在列(2)和列(3)都顯著為負,但在列(2)的數值和顯著性都較高,表明電力供給短缺的負向加劇效應在高勞動密度樣本中更強,這驗證了假說2;最后,Ed_city×MeanT 在列(4)中顯著,但在列(5)中不顯著,也與假說3 相符。

五、結論與建議

本文利用世界銀行企業調查數據和氣候變化知識門戶提供的天氣數據,探討了電力供給短缺、溫度和企業生產率的關系。這里溫度衡量全球變暖狀況,電力供給短缺是衡量氣候適應性程度,企業生產率是經濟后果。因此,本文的貢獻就是把三者聯系起來,從適應氣候變化的角度理解全球變暖的經濟后果。本文發現:第一,電力供給短缺會加劇溫度升高對企業生產率的負向影響,即電力供給短缺具有負向加劇效應。第二,電力供給短缺的負向加劇效應在低生產率企業、高勞動密集型企業以及私營企業中更強,這間接證明了加劇效應的背后機理與適應氣候變化理論一致。

本文的分析表明,應對全球變暖對企業生產率的沖擊可以從兩方面進行:一是緩解氣候變化,遏制溫度上升;二是適應氣候變化,改善電力供給短缺。然而,聯合國發布的排放差距報告(EGR,2022)以及適應差距報告(AGR,2022)都給出了不樂觀的預測。在緩解氣候變化領域,即使在目前政策條件下,我們到本世紀末將面臨比工業化前溫度高2.8℃(EGR,2022);在適應氣候變化領域0a1d6f6c637fdc63e72ddca7dd3bcd45f4741899aa25fcd8aefceeeb4936f996,c30eddfdad96b0187d936dfb5cb242f6cd892ae0f44a13776d440249f8b63a1b全球在適應規劃、籌資和實施方面的努力沒有跟上日益增加的氣候風險,其中發展中國家的適應資金缺口可能是當前國際適應資金流動的五到十倍(AGR,2022)。這意味著本文關心的溫度上升與電力供給短缺在未來都有可能進一步惡化,對全球企業生產率產生更大的沖擊,沖擊的大小分布也將趨于更大的不平等。

如何破解未來的困局?本文強調能源部門是氣候適應與緩解尋求共同利益的主戰場,應該緊抓能源消費中適應氣候變化效應與全球變暖效應的矛盾,高效保證緩解與適應氣候變化的協調發展,重視適應和緩解行動可能產生的外溢到對方的障礙和風險。

參考文獻

[1] 陳帥,徐晉濤,張海鵬. 氣候變化對中國糧食生產的影響——基于縣級面板數據的實證分析[J]. 中國農村經濟,2016 年第5 期,第2-15 頁。

[2] 從榮剛. 全球氣候變化談判的基本原則:公平與發展[J]. 現代產業經濟,2013 年第9 期,第73-80 頁。

[3] 金剛,沈坤榮,孫雨亭. 氣候變化的經濟后果真的“親貧”嗎[J]. 中國工業經濟,2020 年第9 期,第42-60 頁。

[4] 李捷瑜,何坤. 氣候變化提高了居民電力消費——基于適應性行為的視角[J]. 經濟學(季刊),2024 年第24(03)期,第878-896 頁。

[5] 滕美萱,廖華,王方志. 居民氣候適應行為研究進展綜述[J]. 環境經濟研究,2022 年第7(03)期,第143-166頁。

[6] 相均泳,王健,田野. 電力建設投資對宏觀經濟的拉動效應研究[J]. 產業經濟評論,2023 年第6 期,第184-200 頁。

[7] 楊璐,史京曄,陳曉光. 溫度變化對中國工業生產的影響及其機制分析[J]. 經濟學(季刊),2020 年第20(05)期,第299-320 頁。

[8] 鄭世林. 中國電力體制改革與電網企業生產率[J]. 產業經濟評論,2021 年第3 期,第5-18 頁。

[9] Abeberese A. B., Ackah C. G., Asuming P. O., “Productivity Losses and Firm Responses to Electricity Shortages:Evidence from Ghana”, The World Bank Economic Review, 2019.

[10] Addoum J. M., Ng D. T., Ortiz-Bobea A., “Temperature shocks and establishment sales”, The Review of FinancialStudies, 2020, 33(3), 1331-1366.

[11] Adhvaryu, A.R., Kala, N., Nyshadham, A., “The Light and the Heat: Productivity Co-Benefits of Energy-SavingTechnology”, Review of Economics and Statistics, 2018, 102, 779-792.

[12] AGR, “Adaptation Gap Report 2022: Too Little, Too Slow-Climate adaptation failure puts world at risk”, UnitedNations Environment Programme, 2022.

[13] Berg K. A., Curtis C. C., Mark N. C., “GDP and Temperature: Evidence on Cross-Country Response Heterogeneity”,Working Paper, 2021.

[14] Cai X., Lu Y., Wang J., “The impact of temperature on manufacturing worker productivity: evidence from personneldata”, Journal of Comparative Economics, 2018, 46(4), 889-905.

[15] Cao B., Shang Q., Dai Z., Zhu Y., “The impact of air-conditioning usage on sick building syndrome during summer inChina”, Indoor and Built Environment, 2013, 22, 490–497

[16] Chen, S., Gong B., “Response and adaptation of agriculture to climate change: Evidence from China”, Journal ofDevelopment Economics, 2021,148, 102557.

[17] Day, E., Fankhauser, SGqV+nBTGUWqGi/r2HLZdEg==., Kingsmill, N., Costa, H., Mavrogianni, A., “Upholding labour productivity under climatechange: An assessment of adaptation options”, Climate Policy, 2019,19(3), 367–385.

[18] Dell M., Jones B. F., Olken B. A., “Temperature Shocks and Economic Growth: Evidence from the Last Half Century”,American Economic Journal: Macroeconomics, 2012, 4(3), 66-95.

[19] Diffenbaugh N. S., Burke M., “Global warming has increased global economic inequality”, Proceedings of theNational Academy of Sciences, 2019, 116(20): 9808-9813.

[20] Ebi, K. L., Vanos, J., Baldwin, J. W., Bell, J. E., Hondula D. M., Errett N. A., Hayes K., Reid C. E., Saha S., SpectorJ., Berry P., “Extreme weather and climate change: Population health and health System implications”, Annual Reviewof Public Health, 2021, 42(1), 293–315.

[21] EGR, “Emissions Gap Report 2022: The Closing Window-Climate crisis calls for rapid transformation of societies”,United Nations Environment Programme, 2022.

[22] Grainger C. A., Zhang F., “Electricity shortages and manufacturing productivity in Pakistan”, Energy Policy, 2019,132, 1000-1008.

[23] Henseler M., Schumacher I., “The impact of weather on economic growth and its production factors”, Climatic Change,2019, 154(3-4), 417-433.

[24] Kjellstrom, T., Ma?tre, N., Saget, C., Otto M., Karimova, T., “Working on a warmer planet: The effect of heat stress onproductivity and decent work”, ILO Report, 2019.

[25] Lan L., Wargocki P., Lian Z., “Thermal effects on human performance in office environment measured by integratingtask speed and accuracy”, Applied Ergonomics, 2014, 45(3), 490–495.

[26] Takakura J., Fujimori S., Takahashi K., Hijioka Y., Hasegawa T., Honda Y., Masui T., “Cost of preventing workplaceheat-related illness through worker breaks and the benefit of climate-change mitigation”, Environmental ResearchLetters, 2017, 12(6), 064010.

[27] Zander, K. K., Mathew S., “Estimating Economic Losses from Perceived Heat Stress in Urban Malaysia”, EcologicalEconomics, 2019, 159, 84-90.

[28] Zhang P., Deschenes O., Meng K., Zhang J., “Temperature effects on productivity and factor reallocation: Evidencefrom a half million Chinese manufacturing plants”, Journal of Environmental Economics and Management, 2018,88,1-17.

[29] Zhao, M., Lee, J.K.W., Kjellstrom, T., Cai W., “Assessment of the economic impact of heat-related labor productivityloss: a systematic review”, Climatic Change, 2021, 167, 22.

〔執行編輯:劉自敏〕

本文為教育部人文社會科學研究“適應氣候變化領域的中國科技創新戰略研究”(批準號:21YJA790030)項目的階段性成果。