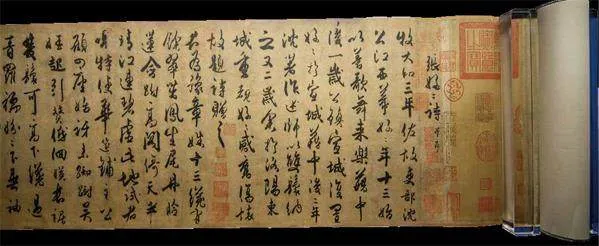

《張好好詩》卷,為底層女性立傳的傳世名卷

《張好好詩》卷,這件現(xiàn)存唯一的杜牧的書法作品,是故宮博物院最重要的書法藏品之一,同時,也是國家文物局認(rèn)定的第二批禁止出國(境)文物之一。

古代很多著名文人都鮮有書畫作品傳世。一方面,這與時代有關(guān),時代越久遠(yuǎn),書畫作品能保存下來的可能性越小。另一方面,和書寫繪畫的載體有關(guān),紙或者絹等均不易保存,很容易損毀。另外,不同的時代,對同一件作品價值的認(rèn)識也不同,再加上歷史上戰(zhàn)亂頻仍,所以古代的書畫作品很難流傳到今天。

唐代的書法作品能流傳下來的本身就很少,作者還是杜牧這樣的大詩人,就更稀罕了,這也是這件作品的核心價值所在。

詩歌背景

從詩前的序言文字,可以得知作者寫這首詩的背景。

大和三年(829),杜牧在吏部侍郎沈傳師任江西觀察使的幕府供職。那時候,張好好13歲,已經(jīng)小有名氣,剛因為會唱歌而被編入樂籍。過了1年,沈傳師改任了宣歙觀察使,又把張好好帶去安排在宣城樂籍。又過了2年,張好好被沈傳師的弟弟著作郎沈述師納為姬妾。再后2年,杜牧在洛陽東城重又見到張好好。他感舊傷懷,就寫了這首詩送給她。

一般認(rèn)為,這首詩的寫作時間是公元835年。

杜牧是宰相杜佑之孫,身出名門,才氣甚高,25歲(虛歲26歲)中進(jìn)士,年輕時風(fēng)流倜儻,放縱不羈。在各地任職時,他長期游走于秦樓楚館,夜夜笙歌。“十年一覺揚州夢,贏得青樓薄幸名”,是他的自評。他結(jié)識了很多女性,尤其是歌伎等下層女性,也為她們寫下了不少作品,表達(dá)了對她們?nèi)松H遇的關(guān)注和同情。

初次相遇的時候,張好好是一名13歲的歌伎,幾年以后再見到,她在洛陽城東的一家酒館里賣酒,已經(jīng)不復(fù)當(dāng)初模樣。杜牧見到張好好前后幾年的境遇落差,十分感慨,就作了這首《張好好詩》,深切地表達(dá)了對她不幸遭遇的同情和傷感。

在詩中,他對張好好極盡贊美之詞句,夸她的美貌“翠茁鳳生尾,丹臉蓮含跗”,夸她的歌喉“繁弦迸關(guān)紐,塞管引圓蘆,眾音不能逐,裊裊穿云衢”。

杜牧描述了張好好出場時的驚艷,之后因其才華受到了主人家的青睞。作為歌伎的張好好,雖然得到了主人家的重視,但她的歌伎身份,注定了這種待遇存在很大的不確定性。

果然,數(shù)年后意外相逢,當(dāng)年那風(fēng)姿綽約、才情無雙的張好好,竟然淪為了賣酒女,而這才不過幾年光景。

流傳脈絡(luò)

作為傳世作品,《張好好詩》卷的流傳有較為清晰的脈絡(luò)。在卷的最前面有書簽“唐杜牧張好好詩”,被認(rèn)為是宋徽宗趙佶的手書,同時并鈐有宋徽宗御府的諸璽印。該卷的裝潢風(fēng)格保存著北宋內(nèi)府的式樣。

之后,該卷曾先后被南宋賈似道、明代項元汴、張孝思、清代梁清標(biāo)等人收藏,清代乾隆年間,入藏于清宮內(nèi)府。

晚清時期,該卷曾被清遜帝溥儀攜出宮外,流散民間后歸張伯駒所有。1956年,張伯駒先生將其捐贈給了國家,這件珍貴的書法作品又重新回到了故宮博物院。

此卷上的鑒藏印有“弘文之印”“內(nèi)府圖書之印”“秋壑圖書”“張氏珍玩”“北燕張氏珍藏”“項子京家珍藏”“張則之”“蕉林居士”“宋犖審定”“張伯駒珍藏印”等,以及清代乾隆、嘉慶、宣統(tǒng)三帝御覽及清內(nèi)府鑒藏印。

杜牧詩風(fēng)

杜牧的詩歌風(fēng)格可分為兩類:一類豪邁俊健,一類婉約含蓄。前者多為憑吊古跡或者感古傷今,立意奇特,風(fēng)格高昂,氣勢豪放,后者則多是用一種清新的筆調(diào)來描寫情感,有時候含蓄婉轉(zhuǎn),有時候又風(fēng)流華美。

杜牧的婉轉(zhuǎn)詩風(fēng),很大程度上源自他細(xì)膩的情感,包括對底層女性的理解和關(guān)懷。杜牧長期混跡于風(fēng)月場所,本身似乎又是個多情的人,他并沒有像當(dāng)時的很多有錢有權(quán)的男人一樣,視這些女性為玩物,而是尊重她們的生活,關(guān)注她們的感受。在杜牧看來,她們有獨立個體的尊嚴(yán)和情感。這種對底層女性的共情讓他在一眾文人中顯得與眾不同。

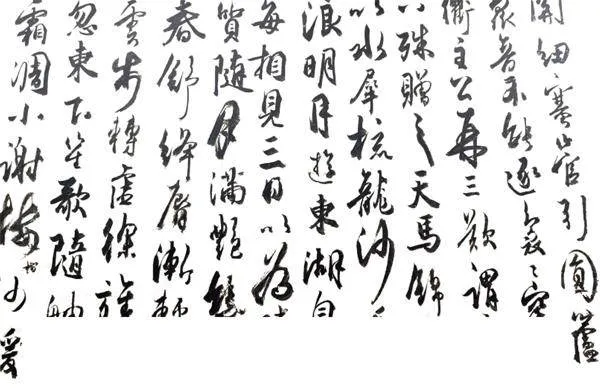

《張好好詩》卷書法風(fēng)流俊逸,用筆勁健曉暢,很貼合杜牧瀟灑不羈的個性。而他以如此流暢的用筆書寫該詩,足見他當(dāng)時情緒飽滿。

該卷的書寫,本身并不很規(guī)整,有的文字筆法還有分叉,似乎用力過猛。這說明該卷并不是一篇專門作為書法標(biāo)準(zhǔn)的作品,而是一篇有用途的書寫,比如為了記錄,留作紀(jì)念,或者贈予。文字的自然書寫,正彰顯了作者書寫情緒的飽滿。所以,這是更加珍貴的唐人作品,是更接近真正的杜牧的書寫。《張好好詩》,其實也是杜牧以詩的形式為張好好這位底層女性立傳。

該卷出現(xiàn)在2023年故宮博物院的“國子文脈——歷代進(jìn)士文化藝術(shù)聯(lián)展”中,是該展覽最重要的一件展品。該展展出了一些科舉文物,還有歷代進(jìn)士們的作品,比如范仲淹、于謙、徐光啟、紀(jì)曉嵐、林則徐、曾國藩等人的作品,同時,也有朱熹這種代表正統(tǒng)的大儒的作品。整個展廳可以看作是歷代頂級功名獲得者的聚會。

但這里有個人卻顯得格格不入,那就是《張好好詩》卷的作者杜牧。其他人的作品主題都是為朝廷解難,只有他的不是,他在為一個底層歌伎的悲慘命運而傷懷。對女性的關(guān)注,對卑微的個體命運的關(guān)懷,為底層書寫立傳,讓杜牧在一眾彰顯宏大敘事的進(jìn)士中顯得格外不同。看著他的手書,我們似乎還能從紙墨間感受到千百年前他情感的躍動,感受到他筆下張好好那顛沛的命運。

(責(zé)編:李玉簫)