兄弟同心

一

趴在村東堤埂上一墩構樹叢后的草窩子中,張河、張江兄弟二人四只眼睛瞪得像瓷珠子,一直盯住溝底,生疼生疼。五月的天氣雖然不是太熱,但晌午頭的日頭仍然很毒,汗水在哥哥張河紅撲撲圓乎乎的臉上畫了畫,一道一道,橫七豎八,弟弟張江卻黑瘦黑瘦像猴一樣,堅挺的鼻尖掛著晶瑩的汗珠。

“咋還沒過來?”弟弟有點急躁地問哥哥。

“別著急,以前每天我都看見好幾個從這里過,”哥哥張河把弟弟張江直起的身子按了下來。哥哥22歲,和18歲的三弟張海一樣,都是五大三粗,脊背壯實得和門板一樣,只有張江干筋黑瘦像一只猴子。他們三個親兄弟感情特深,很多話不便對父母說,兄弟之間卻沒有任何避諱,特別是這幾年,啥時收割,啥時往地里拉糞,啥時犁地等等,不再等父親、叔叔吩咐,而是兄弟三個一嘀咕,給父親、叔叔打個招呼就干了起來。還有叔叔家四弟張湖,和他們的感情也差不多,只不過年齡相差大了一點。

張江嘴中噙著一根草棍,看著一個又小又長的土螞蚱趴在另一個肥大的土螞蚱背上,兩個螞蚱從這根草稈上一蹦,跳到另一根草稈,來回晃悠,打起了秋千。他的眼睛雖然盯住溝底,但心卻陷入了沉思:他兄弟倆商量了一個完整目標,第一步是趕緊買地,光跟人家當佃戶,永遠也當不了自己的家;第二步是兄弟們趕緊攢錢娶媳婦,這事不能光靠大人。

他們聽說一支快槍能賣100塊大洋,日本的三八大蓋能賣得更高,一匹日本的東洋馬也能賣二三十個大洋。這幾天張河、張江兩兄弟一天到晚都在密謀這件事。張江給大哥說也讓張海、張湖參與,大哥說“張海膽小會壞事”,張湖年齡小,今天這個行動就是他們密謀的結果。當然,他們也不害怕父親責難,鬼子人人得而誅之,不但無過,反而有功,老百姓都恨得咬牙切齒,一個小日本的人頭還能得到很多大洋獎金。

但張江心里還是緊張得很,想著想著,他的心口跳得更加厲害了,幾乎聽到了咚咚的聲音。

“你愣怔啥?”張河在弟弟背上拍了一巴掌,側著耳朵聽了聽,“你聽,聲音,來了!”

張江伸長脖子,面部猛地抽搐了兩下,咬緊了嘴唇。

三個日本兵,一個騎在馬上,拿著一瓶酒喝著,槍頭上挑著雞子,另兩個拉著馬步行,不停地往嘴里塞著東西,一個馬背上馱著兩個長長的袋子,另一個馬背上一邊馱著兩頭小豬,一邊馱著雞鴨,踢踏踢踏從溝底向縣城方向走去。

“趴下!”張江已經趴在了地上,張河還是不放心地按了一把。張江嚇得屏住了呼吸,哥哥他們商量過,只對付放單的日本人,兩個以上都要裝鱉。他看見哥哥的身體也哆嗦了起來。

就在日本兵走過時,嗖的一聲,一只兔子從騎馬的鬼子眼前躥過,馬兒一時受驚,呼嘯嘯,前蹄直立,正在喝酒的鬼子被顛翻在地,他吃驚地死死勒著戰馬,警覺地沖著兩個鬼子吼道:“搜查,快!快!”

一個鬼子朝對面人腰高的玉米地沖去,另外一個朝堤埂高處沖來。本來張河張江兄弟是要分開藏在玉米地和堤埂上的,但玉米苗不太高,怕難以完全藏身,于是兩人才藏在了一塊。

溝底溝頂,就是十幾米,一旦沖上來,肯定沒命,張江雖然暗暗地咬著牙,但覺得渾身在打哆嗦,他看見哥哥好像也在不停地篩糠。

“怎么辦?”他驚恐地看著哥哥,哥哥哆嗦著手一個勁地按住他的脊背。

嘩啦——嘩啦——一個鬼子拿著槍括打著草叢,蹬埂而上。沙沙,啪啪,草葉、碎土不停地滑落,他登上堤埂,徑直朝構樹叢走來,用槍朝構樹叢來回掄了掄,構樹枝葉撲棱棱地翻動著。

張河、張江的魂嚇得就要掉出來了,像鴕鳥一樣把頭狠狠扎進草窩中一動不動。

鬼子又掄了一陣,朝溝底仍在喝酒的家伙擺了擺手,對面玉米地的家伙也早回到溝底,三人這才一搖三晃地開始繼續趕路。

原來,構樹叢在他家所種土地的地頭,曾經是臨時儲存紅薯的一個地窖,茂密的構樹枝葉篷蓋其上,他們隱身其中,才躲過了一劫。

眼看鬼子走遠,張河兄弟二人像剛剛進行了百米沖刺,不停地大口喘氣,張河看見弟弟的臉像水洗一樣,他知道自己的短衫已經能擰出水來。

二

“走吧,看樣子不會來了。”張江對哥哥說著就要爬起來。

“快看!”張河用手指著溝底低聲道。

張江看到一個五短身材的小鬼子,槍上挑著幾只鴿子,馬背的兩邊一邊吊著一只肥羊,一邊吊著兩只小豬,哼著小曲,拉住馬韁繩走了過來。

張河心里打起鼓來,聽人們說這些吃野食,或者吃獨食放單的鬼子,一般都是膽大心大,心狠心野,手段毒辣,對付起來要特別小心。

張江兩腿有點發軟,但哥哥是他的主心骨,有哥哥在,渾身就是力量。哥哥剛揮出右手,他腳下呼地就生起風來,產生了無窮的氣力,兩人猶如猛虎下山,哥哥一個餓虎撲食,嘭的一聲,將鬼子撲倒在地,抱住了鬼子的胳膊,死死壓住了他的上身。他的兩個胳膊像鐵箍一樣,緊緊地箍住了鬼子的兩腿。

鬼子束手就擒只是一瞬,轉瞬便做困獸之斗,他像一條垂死掙扎的蛇,拼命地扭動著身子,一次,兩次,想將壓在他上身的張河掀翻,他的兩腿不停地絞動,將張江絞倒在地,張江趕緊去按,鬼子的兩條腿像長了眼一樣,根本就按不住。

不好,鬼子踢開他后,腿使上了勁,竟然和張河翻起了轱轆子,兩個人一會兒你在上面,一會他在下面,輪換反轉不止,而張江竟插不上手來幫哥哥,只能瞪大眼睛,呆呆地看著,心里干著急。最后情況發生了大反轉,小鬼子一下子騎在了張河上身,把他壓在了身下,張河無論怎樣鼓起身子,雙腿雙腳怎樣亂蹬,小鬼子都狠狠地抓住他的手腕,死死地把他壓在身下。

張江忙中無計,眼睜睜看著哥哥掙扎,急得兩手出汗,不知如何是好。

“快,快,江,江!”張河在拼命地喊。

哥哥的喊聲,讓張江突然來了靈感,他像一只猴子撲向鬼子,兩手像兩把鐵鉗,很狠地卡住了鬼子的脖子。

一分鐘,二分鐘,三分鐘……足足五分鐘,鬼子嘴唇烏青,兩眼翻白,鷹爪般的雙手漸漸松動,鐵塔般的身體歪向了一邊,張河乘勢翻了過來……但他沒有繼續和鬼子纏斗,而是像受驚的母鹿,發瘋了一般沿著溝底撒腿就跑。

張江還不明白是怎么回事,他已被大口吐著白沫的鬼子壓在了身下。鬼子的屁股坐在他的胸部,倒抓住他的雙手,他清楚地聽到了鬼子咕嚕嚕咕嚕嚕放出的一連串臭屁,一股股惡臭熏得喘不上氣來,眼睛也被鬼子的衣服擋著,什么也看不見,他拼命地扭動著脖子,卻無濟于事。

他擔心哥哥,是不是受了傷,要不怎么一點兒動靜也沒有?奇怪得很,剛才的恐懼現在卻飛走了,渾身有使不完的勁,只不過鬼子太肥,壓在他這個老干柴身上,確實像一座大山,但他聽爹爹說過,關鍵時候,人不能泄膽,只要膽不泄,不害怕,就能反敗為勝。

他一次又一次把肚子鼓起來,兩只腳把地下都蹬出了兩個大坑,他的嘴唇咬出了血,只聽“嗨”的一聲,他使出了吃奶的力氣,搖搖晃晃中翻了上來,他死死地卡住鬼子的脖子,身底下的鬼子也狠狠地反手攥住了他的脖子,誰都不給對方喘息的機會。

哥哥在哪里?哥哥在哪里?張江艱難地轉動著腦袋尋找,可是哪有他的影子?張江開始擔心起來,自己快支持不住了,鬼子一次,二次,三次,左邊扭,右邊扭,每次他都險些被翻下,但一次又一次險中取勝。

畢竟鬼子體量太大,張江漸漸不支,他眼前一黑,再次被反壓在下,他一點兒力氣也沒有了,手雖仍然卡住鬼子的脖子,但力氣微弱,他像虛脫了一樣,又像躺在干岸上的鲇魚一樣大口大口地喘著粗氣,他希望哥哥快來救自己,可哥哥又在哪里?激烈搏斗讓他早上喝的兩碗紅薯面稀飯早就消耗干凈,他已經眩暈,有點迷瞪,昏迷了過去,但心中還清清楚楚,他仍然記住父親的話,手仍沒松開。

迷迷糊糊中,他感覺到自己的手被綁在了一起。的確如此,小鬼子快速把他雙手綁在一起后,又把他的兩腿綁在了一起,這才從容地從地上撿起槍,嘩嘩啦啦,對準了扔下弟弟拼命逃跑的張河。

頭頂的毒日頭灑下的光把大地照得白慘慘的,堤埂上的白草疙瘩、茅草被曬得蔫巴巴的,溝底對面玉米地的玉米苗被曬得無精打采,低著頭,卷著葉子。中午的田野有一種可怕的寂靜。

就在這千鈞一發之際,嗖嗖嗖三聲快響,三顆小孩拳頭大小的石頭從玉米地破空而至,不偏不倚分別砸在了鬼子的左眼,右耳朵和鼻頭上。

一時間,鬼子眉骨碎裂,烏珠迸出,猶如眼前開了一個彩蛋鋪:紅的,黃的,藍的,綠的,青的,藍的,紫的,紛紛揚揚,五彩斑斕。

兩耳嗡嗡齊鳴,恰如一場盛大的民族音樂會正在進行:箏、笛、笙、琴、簫、塤、鼓、鑼,以及琵琶、嗩吶,同韻共振。

他的鼻子被打得鮮血迸流,歪在半邊,像咸菜店里打爛了缸罐:咸的,酸的,辣的,撒得滿地都是。

小日本一下子歪倒在地,剛開始還雙手抱頭哇哇大叫,在地上瘋狂地滾來滾去,瞬間之后,雙腿用力地狂蹬了一陣,漸漸停了下來。

“大哥,快回來,快回來!”嗖嗖三聲呼嘯落地,一個十七八歲的青年從玉米地里躥了出來,一邊沖著溝底跑遠的張河喊著,一邊焦急地用一只手去拉張江:“二哥,你怎么樣?”另一只手趕快去撿旁邊鬼子身邊的三八大蓋。

張江覺得好像從地獄走了一趟,他不相信自己的耳朵,不相信自己的眼睛,使勁擠了擠眼,像鴨子抖毛一樣搖了搖頭睜開了眼睛,掙扎著站起來叫道:“鬼子?”

“死了!”張海又端著槍在對著鬼子的胸口刺了一刀,鮮血噴濺得他一張嫩臉到處都是,他拉起衣服的下襟擦了擦,“媽那x小日本,看你還害人不害人!”

“死了?”張江用腳踢著的鬼子的腿,有點不放心,又朝他稀爛的頭踢了踢。

看著地上三塊帶血的石頭,張江心里一下明白了。兄弟三個人放羊,張江雖然小,但準頭最準,還有四弟張湖善打彈弓,此前放羊時,他倆經常比賽。有一次,他們曾打死過一只領頭的母羊,屁股還挨過爹爹、叔叔的棍子,沒想到今天張海竟救了兄弟二人的命。

“你咋會來了?”張江有點吃驚地問。

“你跟大哥整天嘀嘀咕咕,背著我,我在背后偷聽到了。”張海得意地笑了,“今天你們溜出家時,我正要跟上來,爹讓我給牛圈墊土,所以就耽誤了一會兒。”

不讓弟弟張海來是大哥提議的,他說一旦失手,是要送命的。不讓張海、張湖參與,就是為祖宗,為老張家保存了血脈和根。

張海又說,他一來頭都大了,看見大哥正在溝底沒命地跑,小鬼子已經拉響槍栓舉槍瞄準,開始扣動扳機……

“鬼……鬼……子,死……死……死了?”

張江、張海一齊扭過頭,聽到是大哥張河戰戰兢兢的聲音。

他們看見大哥拐了回來,站在跟前:臉色慘白,像得了瘧疾一般,渾身瑟瑟發抖,猶如風雨中的一棵小樹苗。

突然一股惡臭撲鼻而來,張江、張海聳聳鼻子,吸了吸,惡臭像箭一樣直射鼻孔。當他們的眼光隨著臭味移動時,兩兄弟簡直不敢相信自己的眼睛:大哥單薄的黑藍土布褲子已經貼在腿上,屎尿像一條小溪,一股股從上到下往外涌,他的小口黑布鞋已經被黏糊糊的稀屎湯子所覆蓋……大哥一直是兄弟們的主心骨,他就是小兄弟們心中的高山,大家唯大哥馬首是瞻,看到今天如此不濟,兩人心中一下子空落落的,一片茫然。

三

刷,刷……皮繩的破空聲帶著尖利的哨音,每次皮繩落下,張河就發出一聲慘嚎,聽著扎心。張河知道自己死定了,他不記恨父親,誰讓自己做下這丟人喪德侮辱祖宗的事。他們張家人老幾輩子,地沒一分,椽沒一根,之所以在唐河源潭這方圓幾十里活得有棱有角,方方正正,頂天立地,靠的就是祖傳的“仁、義、勇、信”四大祖訓,一旦后世子孫誰犯其中三條,都會被打死或沉河。

現在他糟蹋了四條中的三條,先扔下弟弟只管逃命,仁在哪里?義在哪里?若非三弟,不只自己的命要丟,二弟也活不成,他知道小鬼子的槍法很準。還有,自己怎么想到了逃命,勇又在哪里?還有那難以啟齒的嚇得冒了稀屎,想到這里,他就想讓爹爹快快給自己打死,假如爹不處死自己,不說對不起祖宗,就是自己哪還有臉活在世上?

張老大發瘋了一般,瞪著血紅的眼睛,喘著粗氣,圍著吊在大梁上的兒子,用沾了水的折疊了兩圈的皮繩,沒命地朝兒子狠狠抽打。張河已經縮成了一個疙瘩,每一皮繩掄下,都被打得皮開肉綻。他的白土布褂子已經血肉模糊,脊背上血印縱橫交錯,一條條沾著血印的布和皮肉粘在一起,像腐朽的紙片,絲絲縷縷垂掛下來。

“對這有辱祖宗的家伙,不要手軟,”他把皮繩遞給弟弟張老二,把臉扭了過去。在這三間儲藏室兼草房的屋子里,曾經處死了兩個人,再加上今天自己的兒子,就是三個了。第一個是四代以前的一個爺爺,說是鉆了人家的門子,偷了人家的姑娘,第二個是他的三弟,想到今天要處死自己的兒子,淚水從他的眼眶中溢了出來。

張老二和哥哥都是中等身材,其貌不揚,胡子稀疏發黃,臉和胳膊、腿,都曬得一個顏色:紅里透黑。但張家二兄弟做人做事硬朗的口碑就像一座山峰。

他和哥哥一樣,知道不下狠心除掉這個“敗類”,家族就難以振興,他們本來老兄弟三個,三弟就是被爹爹和長輩們打死沉的河,他是做了土匪,犯了“仁、義、勇、信”四條。當時,父親臨終時拉住兄弟二人的手,殷殷囑托,對待觸犯祖訓的子孫,絕不能心慈手軟,否則,張家就永遠立不起來,直不起身,就會丟掉做人的根本,甚至連個最根本安身立命的佃戶就做不成。

一想到這兒,又低頭看著腳下跪成一排的子侄:他的三個孩子張湖、張泊、張溪,和張江、張海。他咬了咬牙,唰唰皮繩呼呼帶風,雨點兒般地落在了張河遍體鱗傷的身上。啪嗒,啪嗒,一滴滴血已經開始滴落下來。張河的慘叫聲越來越低,越來越微弱。

血星隨著皮繩的狂風暴雨般的起落,已經濺落在了張江、張海的臉上,他們聞到了一股血腥味。他們對祖上的族規族訓和軼事都耳熟能詳,眼看著尊敬的大哥就要被打死,兩人胸膛像熊熊燃燒的大火,再也按捺不住,雖然低著頭,但目光不時暗暗投降向門口。張江更是焦躁不安:怎么辦?怎么辦?他們不敢明里扭頭朝門口去看,但一直豎著耳朵,始終凝聽著門外的聲響。他們得知爹爹、叔叔處置大哥的消息后,可是暗中給奶奶、母親暗中報了信的。

咚咚,咚咚,突然,門被擂得山響。

張江、張海心中的石頭嘭的一聲著了地。原來,為處置張河,張老大張老二兩兄弟進行了提前周密布置,讓兩個屋里人陪著母親去鎮上看戲趕會,還特地囑托她倆晌午在街上好好陪著母親吃一頓,想吃啥吃啥,別心疼錢,下午繼續接著看。

“誰?”兩個老兄弟不約而同皺起了眉頭,相互看了一眼。張江、張海按捺著內心的激動,和小兄弟一起朝門口看去。

“開門!開門!”三個女人的喊聲像打雷,張老大張老二一下子就聽明白了。

“誰透了風聲?”老兄弟倆的臉色由吃驚變得疑惑起來,眉頭擰成了疙瘩。

“開不開?”張老二望著哥哥。

“開了就完了,”張老大痛苦地搖搖頭,“繼續!”

話音未落,嘭的一聲,門外響起了沉悶的撞門聲,“開不開?”三個女人一齊叫喊,像護犢的母獸,發出了瘋狂凄厲的叫喊。

老兄弟二人大恐,他們知道,先是老小,挨著就是老大媳婦,最后母親就要出馬了,看樣子今天執行家法的計劃要泡湯,兄弟倆有點不甘心,但又擔心七八十歲老母親真有個三長兩短,那他們可犯下了滔天大罪,正當二人彷徨無計之時,門外再次嘭的響了一聲。

相持在門里門外。寂靜像一堵墻,短暫像一把鋒利的刀子,把空間切開。

“非要逼出人命?”母親用蒼老沙啞,但不失威嚴的聲音叫道:“張江,張海,開門!”

“好——奶奶!”兩人像彈簧噌地跳了起來,怯生生地看著父親和叔叔,起身去開門。

嘩啦,兩扇門被打開,三個女人發瘋一般朝奄奄一息的張河跑去。

張老大和張老二一齊伸著胳膊攔住了她們。他們看見妻子的額頭各有一個雞蛋大的青紫色的包,殷殷往外浸血。

“你們的心真硬!”母親朝兩個兒子瞪了一眼,撲通一聲跪倒在地,他們的妻子一左一右,膝蓋幾乎和婆母同時落地。

“娘……娘……”老兄弟二人急忙跪在母親面前,膝行去扶母親。

“三十年前,我不能救下我的小叔子,但今天,你們要想把我的孫子打死沉河,那只有從我的死尸上踏過去,”母親凌厲的目光盯住兩個兒子,“除了打死沉河,你們怎么處置,我不攔擋。”

兩個兒子低下了頭……

四

“主家說想換換地,”早玉米剛打包賣花線,管家便來到地頭跟鋤二茬晚玉米的張家兩兄弟“商量”,主家說可多給一垛草和三百斤麥子,五百斤粗糧補償。

“好說,好說,”張老大聲音爽朗,說話硬氣:“主家仁義,咱腰桿更應該直,按當初定的規矩來,多余一根草梗也不能要,一粒糧食也不能拿。”

“哥,這不是‘換地’的時間,‘換地’都是冬閑種罷麥呀!”中午收工回家的路上,張老二扛著鋤和哥哥落在了子侄的后面。

兄弟二人沒有分家,他們人老幾代一直是佃戶,給地主種地。二弟的大兒子張湖十五六歲了 ,也是一個大小伙子,加上張河、張江、張海,一共四個棒勞力,又有兩老兄弟領繩,方圓四五十里誰不知道老張家的活。

“自己有缺角,不怨人家,”張老大嘆了口氣,“記住,只從自己找問題,一切都好辦!”

他知道主家老秀才是個性直的書呆子,眼睛揉不進沙子,他肯定是風聞了張河逃跑嚇得拉稀屎這件事。如果說他不舒服是假的,他們租種都是上等好地,五年來他們利用節余,已經置買五畝地,他曾和弟弟商量,要這樣下去,他們很快就可置到十畝、二十畝的土地了。當然憑著他們的名聲,地是有種的,但這么好的地已經不可能了。

想到這,他對大兒子就來恨意,但一想到鬼子的三八大蓋能賣了百十個大洋,馬也能賣了二三十個大洋,能置十幾畝地,心里又寬展得多了。

“大哥,你別這樣了,再這樣,我們都和你一塊去死!”張江、張海還有張湖帶著哭腔喊道,兄弟們把張河扶著靠在一棵碗口粗的桃樹下,七手八腳慌亂地從張河脖子上解繩子,繩子是奶奶剛打好的,爹收秋要用的。

張河閉著眼默默地流淚,這些天他度日如年,覺得自己就像生活在恥辱的煉獄之中,他的心在恥辱的油鍋中烹炸,希望、夢想、生活下去的信心都化作多彩的肥皂泡,一個個脆弱地崩塌、破碎。他只想到了死,他辱沒了祖宗先人,辱沒了父母兄弟,怎么還有臉活在這個世上?

張河脖子勒了一道明顯的紅色印痕。

“疼嗎?”張江撫摸著哥哥的脖子,陪著他傷心地流淚。

初夏晚霞的余暉潑灑在桃園綠色的葉子上,就像西洋畫上涂抹的黃色涂料,晚風輕輕地搖動著桃樹的枝葉,就像除張河外三兄弟活蹦亂跳的心。

“哥,你這樣死去,還叫不叫奶活?”張湖年齡雖小,但一改張家門風,是一個一米七八的大塊頭,人也改了張家蒜頭鼻的品種,鼻子挺而拔,都說他說話有骨朵,干事有公心,和大哥張河一樣,長大肯定是一個人物。

“就是,老四說得對,”張江不停撫摸著哥哥的脖子道,“你再這樣咋對得起奶、媽、嬸她們?”

“我怎么就那么昏?”張河依然閉著眼,兩個拳頭像彈花錘,發瘋了般狠狠朝頭上砸去,“我真該死,我真該死!我真該死!”

張江和張海對視了一眼,相互點了點頭,他們看到了希望。

“我已經失掉了悌、仁、義、信、勇,難道我還要失去人間最大的愛——孝?”張河涕淚橫流,慢慢睜開了眼睛,痛苦地盯住他兩個,聲音喑啞、低沉。

“就是啊,哥,你想到這兒就好了!”張江激動地抱住哥哥流淚道:“我們還要等著跟哥哥置地蓋房接媳婦……”

“海哥,快來,撿桃子!”四弟正在用彈弓打桃子,一個石子打出,啪嗒,一個桃子準時落下。他準頭兒應,已經在摘過的桃林中,打落了五六個大桃子。

“來了,來了,”他不服氣地朝四弟看了一眼,“看我的!”平時他和四弟比準頭,他投石頭,他用彈弓,常常不分伯仲。一聽四弟叫他,就知道他又要和他比賽了。

話音剛落,嘣的一聲,一個高掛在枝梢的大紅桃子掉落下來,又是一聲響,張海投出了第二塊石頭,嘣,嘣,連響兩聲,竟是一石雙桃。張海沖張湖瞪了一眼,鼻孔哼了一聲,捧著一大捧桃子到旁邊水坑去洗桃毛。

“還等著你給兄弟們娶媳婦呢!”張江繼續說。

“就是,哥,我們還等著你給我們娶媳婦呢!”張海張湖兩人各抱住一大抱子水靈靈的桃子走了過來,二人接著了話茬。

“你們還認我這個大哥?”他呼地站起來,抱住張江轉起了圈子,“你們還認為我這個大哥?”他放下張江。又抱起張海掄了起來,張海懷中的桃子滾落在地。張湖默不作聲,放下桃子,一下子將二人抱了起來。

“哎……哎……放……放……”張河、張海腳尖被抱離地面,失去重心,大大喊叫起來。不等話音落下,張江也擁了上去,兄弟四人滾在了一起。

“嗨嗨呀,我們兄弟一條心啊,嗨嗨呀,我們兄弟一條心啊……”四兄弟齊聲喊了起來,在地上滾爬嬉戲,一個被壓下,一個站起來,一個滾下去,一個再被壓下,一個再站起來……

地上的大紅桃,四散開來,也像四兄弟一樣,歡快地蹦跳著滾動著。

五

“焦花生——”

“芝麻糖哩——”

“芝麻糖——”

一個小販挎著個竹籃子,竹籃上蓋著一塊藍布,在唐河縣城小西關一日軍駐地門口附近轉悠。

“太君,芝麻糖,焦花生,吆西,吆西!”看見一個日本兵過來,小販趕緊湊上來,大聲吆喝。

“去……去……”日本兵停下腳步,不耐煩地推了推了小販,用半生不熟的中國話大聲說。

“吆西,吆西,”小商販揭開蓋著的藍布,剝了幾顆焦花生撂到嘴中,嘎巴嘎巴嚼道,“焦花生,吆西!”

小商販又取出一個芝麻糖,咔嚓咔嚓嚼了起來,一只手在下面接著,舒服得兩眼瞇成了一條線:“吆西,芝麻糖!”

炮樓上的太陽旗像被太陽曬蔫了一般,耷拉著頭半死不活,上面的哨兵仿佛被他們的對話所吸引,目不轉睛地盯住他們。門口站崗的兩個日本兵,早就涎水直流。

日本兵抓了幾顆焦花生用手一搓,吹了吹,皮屑飛揚,紛紛落下,他瀟灑地往嘴中一磕,伸出大拇指大叫:“吆西!吆西!”

“太君,嘗嘗這個!”小商販又遞給他一根芝麻糖。

“芝麻糖,吆西,吆西!”日本兵一口憋進嘴里,嗚嗚啦啦,又大聲稱贊起來。

他掏了一些銅錢,指了指籃子,又指指自己的鼻子:“你的,錢 ,我的!”一手把錢遞給了小商販,一手去拿籃子把。

小商販不停地搖頭,又伸出五個指頭比畫著:“再加了五個,再加五個!”

日本兵聽了半天,傻愣愣的,好像根本不明白什么意思。小販接過錢,急得指指籃子,做了一個遞給他的姿勢,再次指指自己,又伸出五個指頭。

日本兵似乎一下子明白過來,又掏出五個銅錢,遞給了小商販,他這才把竹籃遞了過去,并順勢把蓋在籃子上的藍布拿回在手中,對著日本兵笑笑。

炮樓上的日本兵和門口兩個站崗的鬼子看得清清楚楚,現在,他們眼中聚焦的只有籃子中的芝麻糖和焦花生了。

日本兵拉了拉槍上的背帶,提著籃子向大門走去。還沒走到門口,他已經把一包麻紙包著的焦花生拋給了左邊的日本兵,他熱情地笑著,用身體擋著左邊日本兵的視線,手伸到了籃子中,右邊日本兵等來的不是焦花生,而是中午陽光下閃著寒光的匕首。呼的一聲,鮮血噴濺出來,不等日本兵反應,刀把已沒入了他的胸中。

吃得正香的左邊鬼子聽到異響,剛扭過頭,鋒利的匕首已經抹掉了他的大半個脖子,鮮血像箭一樣飆了出來,咚的一聲響,尸體已經像一段樹樁倒在地上。

小商販已經如一個小豹子躥跳著折回大門,從腰中取出寒光閃閃的鐮刀,把兩個鬼子的腦袋割了下來,他要拿著鬼子的人頭去領賞,一個鬼子人頭十塊大洋呢!

炮樓內的三個鬼子正急著下來吃焦花生和芝麻糖,剛從炮樓出來,眼前的情景把他們嚇蒙了,轉身就朝炮樓內跑去,小商販和“日本兵”從籃子底各拿出兩顆手榴彈,在鬼子沒來得及關門時,把冒著煙的手榴彈投了進去。

轟隆一聲巨響炮樓冒起了一股濃煙,煙塵中炮樓被炸塌了一半。

小商販提著裝著兩顆鬼子腦袋的籃子,從腰中掏出藍布蓋上,和“日本兵”轉身就跑,沒想到剛跑到門口,啪啪,身后響起了一陣排槍,三個從旁邊房子哇哇大叫著跑出來的鬼子追了出來。

子彈呼嘯著從身邊飛過,張河的耳朵一熱,順手一摸,黏糊糊的,右耳朵被打掉了半邊,鮮血滴落在他的肩膀和前胸上。一時他還沒感到疼痛,只是覺得麻木,和熱乎乎的。

小商販和“日本兵”不是別人,分別是由張江、張河裝扮的,他們在此“下線”了半個多月,在得知大隊日軍下鄉掃蕩時,才發動了這次襲擊。當然,衣服、槍、手榴彈、匕刺等都是上次差一點兒要了他們命的那個鬼子的。

變生陡然,兩人措手不及,都不由想到:要是兩個弟弟在那該多好!

啪的一聲,張江一頭栽倒在地。

“哥,不好,”張江痛苦地叫了一聲,“我讓狗咬了!”他的左小腿挨了一槍。

“來我架著你!”張河拉著弟弟的胳膊,把他架在自己的肩膀上,朝旁邊的小巷跑去。

“哥,你快跑吧,別讓我連累你!”

“看你說的啥話,”張河斥他道,“要死咱們死在一塊,堅持著!”他渾身是膽,全身都是力量,他知道洗刷恥辱的時候到了,他要用事實告訴張氏祖宗先人,告訴奶奶,父母、叔叔嬸子,告訴兄弟們,告訴世人,他張河是一個頂天立地的男子漢,不是一個屙褲子的稀屎包!

他們喘著氣,槍聲越來越近,啪,啪,一顆顆子彈在他們面前爆炸,塵土濺了他們一臉。

“哥,我走不動。”張江哭了。

“別怕,哥架著你走!”張河把弟弟的胳膊拉在自己的肩頭,他決心就是自己死也要保護弟弟。自從上次被奶奶母親們救下后,他思謀著如何洗心革面、重新做人,本來他是想單獨行動用炸藥沖進鬼子駐地的,而與他關系最近的弟弟張江知道他的心思,一步也不離開他,他不得不退而求其次,兩人密謀了這次行動。

“追擊!”“追擊!”子彈的呼嘯聲和鬼子哇哇的叫喊聲越來越近。

“啊——”一聲慘叫未落,又一聲慘叫響起,張河兩兄弟扭頭看時,只見兩個鬼子捂住眼睛在地上慘叫著滾來滾去。

第三個鬼子驚恐萬狀,來回扭著頭向四周張望,幾乎同時,猶如雷光閃電,一塊大石頭砸向他的左眼,另一個小石頭擊中他的右眼,也就是在這一刻,他撲然倒地。

“大哥,二哥,我們來了!”張海、張湖從前面墻角跳了出來。原來,二人對大哥二哥的密謀從一開始就了然于心,他們理解兩位哥哥不讓他們犯險的苦心,但也想幫助兩位哥哥出把力。此外,他兩個還存一點兒私心,想比一比準頭,看誰打的鬼子多。

張海、張湖沖過來,攙著大哥二哥,他們一人把著一邊。張河、張江欣喜地望著兩位小弟,還沒顧不上問他們咋過來的,張江突然想起了什么,看著張湖身邊的籃子道:“湖,籃子,籃子,還要領賞呢!”

張湖彎了一下腰,左手提起腳下的籃子,四位兄弟手挽手,又喊起了他們干活時常喊的號子:嗨嗨呀,我們兄弟一條心啊,嗨嗨呀,我們兄弟一條心啊……

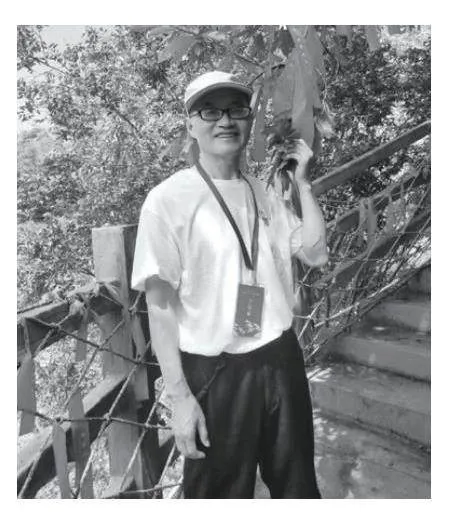

作者簡介:

楊長坡,河南南陽人, 先后任《青海法制報》《南陽晚報》記者、編輯。曾獲“全國優秀人民警察”“優秀記者”稱號。文學作品散見于《法制日報》人民公安報》《教育報》《青海湖》《躬耕》等報刊。新聞作品曾多次獲“趙超構新聞獎”。