鄉校“不可教者”何以可教

摘 要:在社會變遷與家庭流變過程中,鄉校出現了越來越多所謂的“不可教者”,這些學生在心理、行為及社交等方面存在一些共性的負面表現,這一問題應引起廣泛重視。從這些學生的成長歷程與發展中的“校家社”環境結構兩個視角來分析,鄉校“不可教者”的生成亦存在一些共性原因,這些學生在社會化成長的關鍵階段因校家社管教偏差或缺位而落入“成長陷阱”之中。為了讓更多鄉校“不可教者”變得“可教”,需要建立以鄉校為主導,家庭、村社組織、鄉鎮政府、警務司法機構和各類社會組織積極配合的校家社協同育人體系,對學生進行及時有效的關愛與引導、規訓與糾偏,對鄉村家庭教育進行正面引導與有效指導。

關鍵詞:不可教者;失范;越軌;校家社協同育人

中圖分類號:C913.5 文獻標識碼:A 文章編號:1004-8502(2024)04-0044-14

作者簡介:周新成,武漢大學社會學院博士研究生;鄧碧玲,武漢大學社會學院博士研究生。

一、問題提出

在從“鄉土中國”向“城鄉中國”邁進的中國式現代化進程中,近20年來,我國城鎮化特別是教育城鎮化快速推進。受城鎮化推進、鄉村教育布局調整等因素的影響,大量鄉村家庭向縣城及大中型城市遷移,并在縣城與城市定居就業。在此過程中,鄉村地區不可避免地出現了社會分化。一方面,這導致鄉校(主要為鄉鎮中心小學、初中和村小)面臨生源流失特別是優質生源流失的局面;另一方面,普遍而言,在鄉校就讀的學生家庭經濟條件相對一般,教育是他們實現向上流動的主要乃至唯一通道。在經濟社會分化過程中,如何避免底層積聚,特別是如何避免因教育的層級分化而造成底層再生產困局,是現代化進程中所有國家必須面對的重大難題。

近年來,在許多地區,受鄉村離婚率不斷升高、年輕父母外出務工、鄉校優質生源不斷流失、鄉校優秀師資進城、鄉土熟人社會結構漸趨瓦解等多種因素的影響,鄉校發展存在諸多難題[1]。近兩年,筆者及其團隊成員在全國各地鄉校調研時發現,很多鄉校都存在一些被學校管理者及老師視為“不可教”的學生,任憑老師嘗試諸多方法,用盡各種關愛與懲戒措施,都沒有辦法有效管理這些學生,令學校老師倍感困擾[1]。這些學生在心理、行為與社交方面往往具有一些共性特征:許多“不可教者”都抱有“讀書無趣、升學無望”的心態,乃至產生了想要放棄學業、游戲人生的消極價值觀,大多數“不可教者”不同程度地表現出校園欺凌行為、隱性輟學傾向或行為,形成“不可教者”小團伙,頻繁與老師發生沖突,經常違反校規校紀,個別學生甚至有觸及或跨越法律紅線的行為。

基于田野調研,本研究旨在更為詳盡地總結與分析鄉校“不可教者”的心理、行為與社交特征,分析他們是如何變成老師、學校管理者、村社干部乃至警察口中的“不可教者”的,“不可教者”是否真的無法被教化,如何預防更多的鄉校學生變為“不可教者”,能否通過校家社協同育人方式讓“不可教者”變得“可教”。

二、文獻回顧

已有相關研究主要關注鄉校學生負面心理與偏差行為的表現特征、生成原因及應對方式。學界主要從兩條路徑展開研究:一是微觀視角下的家庭、學校教育缺位或偏差對鄉校學生個體社會化的影響;二是宏觀視角下的社會變遷對鄉校學生個體社會化的影響。

微觀視角的研究可以分為兩類。一類側重從成長環境視角出發,關注導致農村青少年出現問題行為的家庭與學校方面的因素。有學者通過分析調查數據發現,與城市學生相比,家庭社會經濟地位較低的鄉村中小學生更容易發生欺凌行為[2]。有學者指出,缺乏家庭情感支持的留守兒童更有可能出現校園欺凌[3],甚至是暴力犯罪[4]。另有研究發現,隨著數字社會的快速發展,農村學生由于缺乏家庭監管,更容易向網絡世界“逃逸”,產生人際交往危機、網絡成癮和暴力行為等問題[5]。

有學者基于學校教育過程,認為鄉村“問題學生”及其“問題行為”是應試教育與學生成長需求錯配以及教育系統去封閉化共同作用的結果,并用“反學校文化”對底層鄉校學生群體文化進行概括[6]。有學者從學校教育目標的角度出發,提出以成績為單一評價標準的學校教育形成了對弱勢階層的文化排斥[7],并通過分層分班管理和“后排空間”等進一步強化了“差生”的群體認同,導致問題行為不斷被再生產[8][9]。有學者通過分析校園欺凌現象,指出鄉校學生的問題行為在“績效主義”的學校管理模式下獲得了再生產的消極自由時間[10],在“不出事”的官僚主義管理邏輯下獲得了再生產的制度空間[11]。還有學者建議重構學校主流文化的構成和多元評價體系,以降低學生問題化風險[12]。

另一類側重從青少年主體視角出發,有學者指出自感“讀書無趣、升學無望”是一些鄉村學生產生隱性輟學等行為的重要原因[13]。有學者用“混混心態”形容農村青少年不以學習讀書為目的,喜歡打架斗毆、拉幫結派的不良作風以及功利主義和消費主義的心理狀態,認為農村青少年的“混混心態”與家庭、學校和社會教育的多重教育缺失有關[14]。有學者認為“反學校文化”是處于弱勢地位學生的“積極抵抗”[15],他們通過對學校知識權威、關系權威、時間權威、空間權威的挑戰以尋求存在感和價值感[16]。

基于宏觀視角的研究更加關注整體社會結構變遷下農村青少年社會化路徑的重構及其引發的問題。有學者提出,隨著城鎮化的發展,農村青少年社會化出現了“城市社會化”傾向,單向度的成長、虛擬化的世界、個體化的道德塑造了其問題化、風險性及失范行為的發生概率[17]。有學者從鄉村文化變遷的角度提出,農村青少年處于“社會化脫域”狀態,因此出現早婚問題[18],農村傳統道德和倫理秩序的失效為留守兒童轉向“鄉村混混”提供了社會空間[19][20]。一些研究注意到網絡社會帶來的新變化,在虛擬化的網絡時空中,青少年社會化過程的不確定性增加[21]。另一些研究指出,手機沉迷成為當前農村青少年面臨的共性問題。一方面,缺乏家庭監管的青少年更容易產生網絡成癮問題,由此導致教育失敗以及家庭代際沖突、師生沖突等問題。甚至有一些學生動輒以自殘、自殺要挾老師、學校和家長,以擺脫家長對自己手機沉迷等問題行為的管控[5]。另一方面,網絡社會對青少年的價值觀產生諸多影響,有學者發現當前一些農村學生寄希望于通過社交媒體做直播、當“網紅”來養活自己甚至實現“暴富”[22]。

除上述對鄉村青少年“問題行為”的大量研究外,還有一些研究對所謂的“問題學生”、中西部鄉校中底層的“少年們”[16] 、鄉村青少年“混混”[18]進行了群體界定與研究。例如,一些研究將那些在品德、學習態度、行為習慣、心理等任何一方面存在較嚴重問題的學生標定為“問題學生”[23]。研究者在群體界定基礎上,對這些鄉村學生失范、越軌行為的特征、生成原因進行了深入探究,并在此基礎上討論了如何應對這些群體的成長風險及衍生問題。

既有研究或聚焦于鄉村學生的“問題行為”,或以 “問題學生”、“底層少年們”、青少年“混混”等鄉校學生群體為研究對象,對一些鄉校學生的負面心理和行為的生成原因進行了微觀和宏觀的解釋,也為其矯正提供了可借鑒的方法。然而,首先,關于鄉校學生“問題行為”的研究多聚焦于具體的行為表現及其背后的家庭、學校及宏觀社會結構成因,而鮮少以“道德教育為何失敗及道德教育失敗會帶來哪些負面影響”為主線來分析存在諸多“問題行為”的鄉校學生的總體性特征。其次,諸如“問題學生”這類身份標簽往往過于寬泛,將存在不同問題或特殊情況的學生“標簽化”,有污名化一些學困生、后進生、邊緣學生等存在特殊情況學生的嫌疑[24]。青少年“混混”的研究對象多數是輟學生或長期隱性輟學學生,而非“混”在學校當中的青少年群體[25]。關于“底層少年們”的研究則大多旨在與國內外相關民族志研究對話,回應的是底層再生產問題,帶有較強烈的社會批判理論色彩。既有研究很少聚焦到在道德教育方面出現偏差的“問題學生”身上。

社會學鼻祖涂爾干在其著作《道德教育》一書中指出,在現代社會中,經過初級教育的學生在道德教育層面應具有三種特征:紀律精神、對社會群體的依戀和自主性[26]。繼涂爾干之后,皮亞杰、科爾伯格等兒童心理學家進一步對兒童青少年道德發展階段進行了深入研究,在他們提出的道德發展理論中,紀律精神(從他律到自律)、群體依戀與自主性同樣是測度道德發展的核心維度[27]。受涂爾干的定義與論述的啟發,基于對相關研究文獻的述評以及筆者近兩年在全國多地的調研經驗,從紀律精神、對群體的依戀感和自主性三個維度考察鄉校“不可教者”的心理、行為及社交特征,進而分析他們在道德教育方面的問題及問題產生的原因。

三、研究方法

本研究基于筆者及團隊成員近兩年在全國多地的縣鄉教育專題調研經驗,以筆者2023年12月在湖南長沙下轄某市花鎮中學的調研經驗為主要案例。在花鎮為期十天的教育專題調研中,筆者及團隊成員采用半結構式訪談法與小組座談法等研究方法,分別訪談了鄉鎮主要黨政領導、未成年人保護辦工作人員、鄉鎮司法所及派出所工作人員、若干村民,以及中心校領導、鄉鎮中小學校長、中層干部、班主任、任課老師和各類學生。此外,筆者還采取參與式觀察法,通過聽課、觀察課間學生的行為與狀態、家訪、周末與學生相約到鎮街、參與學校元旦活動等方式觀察學生的學習生活與社交情況。

通過前期對鄉鎮中心校領導以及學校管理者、班主任和任課老師的訪談,筆者對花鎮中學所謂的“不可教者”進行了摸排,并對他們進行了兩種類型的訪談:一種是單個研究者對單個學生的半結構式訪談,訪談時長一般為3小時左右,對受訪學生的成長歷程進行了全面而深入的了解,并了解其他“不可教者”及“不可教者小團伙”的具體情況;另一種是小組式訪談法,多位研究者與多位受訪學生進行半結構式訪談,訪談時長一般為3小時左右,對受訪學生的社會關系網絡、學習生活情況進行更全面的了解,并探討他們共同經歷的關鍵事件。通過對上述兩類訪談獲得的資料進行整理和比對,我們對花鎮中學“不可教者”的生命歷程、社會交往與社會活動進行了較為準確和深入的把握。

除訪談“不可教者”外,筆者及其團隊還對學校其他類型的學生進行了半結構式訪談,訪談內容涉及班級內外的同學關系、師生關系等,旨在探究“不可教者”的成長歷程、社會交往和學習生活情況。同時,還向他們進一步了解“不可教者”表現出來的一些影響較大的失范與越軌行為。除訪談學生外,筆者及其團隊還進一步對派出所所長、中心校領導、鄉鎮中學管理者、班主任及任課老師、學生家長及其他村民進行了半結構式訪談與開放式訪談,對學校發展歷史、生源情況及其變化、學校管理、“不可教者”管理、校家社協同育人等問題進行了深入了解。此外,筆者及其團隊還與鄉鎮主要黨政領導、未成年人保護辦及司法所工作人員進行了座談,了解當前鄉鎮未成年人保護相關工作的重點與難點、“不可教者”的管理及校家社協同育人等問題。通過上述多維度、多層次的訪談,筆者得以從更全面深入的視角了解這些“不可教者”諸多失范與越軌行為的詳情及影響。

鄉校“不可教者”的生成深受社會轉型期“社會生態系統”的影響,社會宏系統與時空系統影響了青少年所處的外系統與中系統,進而影響其成長的微系統[28]。在此基礎上,有學者提出以“關懷”為核心的交疊影響閾理論,認為家庭、學校和社區三者各自對學生影響力的大小受學生的年齡、年級以及與之相應的教育活動等影響,并處于動態的變化之中[29]。本研究在對鄉鎮政府、村社、鄉校、家庭等鄉村青少年所處結構系統中各類人員的全面訪談基礎上分析鄉校“不可教者”的總體特征,從這些學生的個體成長歷程與其所處的成長環境結構二重視角出發,分析“不可教者”生成的原因,并基于交疊影響閾理論的外部模型與內部模型,以及當地政府與學校的育人經驗,分析如何通過校家社協同育人讓鄉校“不可教者”變得“可教”。

四、鄉校“不可教者”的特征

通過對鄉校“不可教者”本人及其周邊各類人員的訪談發現,鄉校“不可教者”存在諸多共性問題。第一,缺乏紀律精神,對教師權威、社區權威和校規校紀乃至法律法規缺乏基本的敬畏精神。第二,缺乏對社會群體的依戀,既缺乏對家庭的依戀感與責任感,也缺乏對班級小集體、年級和學校大集體的依戀,這些“不可教者”構成的小團伙既非一個具有正向意義的社會群體,其內部之間往往也不具有群體依戀特征。第三,過度自我放縱乃至產生自我放棄心態,缺乏建立在責任感基礎上的自主性。這三方面問題凸顯了這些學生在道德教育方面的失位,于是他們成為鄉校教師、村民、村社及政府干部口中的“不可教者”。對鄉校“不可教者”心理、社交及行為特征進行具體分析,有助于剖析其生成原因,并探尋教育改造路徑。

(一)自我放棄與自我放縱心態

中小學階段是青少年在集體環境中實現自我道德發展,漸次樹立從他律到自律精神的重要階段。然而,在當前的鄉校中,一些學生之所以被稱為“不可教者”,不僅是因為他們屢屢做出違反課堂紀律、擾亂班級秩序、違反校規校紀的行為,還因為他們過于“成熟”,過早“洞悉”一些社會規則與規范,無視“他律”,拒絕“自律”,產生了自我放棄、自我放縱的心態,因而敢于挑戰權威乃至“以弱斗強”,以未成年人的特殊身份作為“保護傘”,挑戰校規校紀乃至法律法規的紅線,給學校管理工作帶來極大負擔。

花鎮中學的學生B與同學在籃球場上打籃球時,向一位坐在籃球場邊上玩手機游戲的小學生索要香煙,該小學生向其哥哥尋求幫助,與B交往甚密的A正好來找B及其同學,雙方發生沖突,互毆致使A骨折。由于小學生的哥哥已成年,最后既需要賠償A又要被刑事拘留,而A因未滿16歲被釋放。在訪談B時,當問他:“警察真追究起來,很容易發現是你們先向小學生索要香煙,你們也是要承擔責任的。”B輕松地說道:“我們只要咬死了不承認,警察也拿我們沒辦法,我們又沒滿16歲,他們到時間肯定還是要放了我們。”(訪談筆記XS20231230)

看似“成熟”的鄉校學生,實際上只是依據其對社會規則與法律規范的粗淺理解為自己的越軌與失范行為尋找借口。“成熟”心理背后實際是極端的幼稚,對老師缺乏尊重、對校規校紀甚至法律法規缺乏敬畏。更為嚴重的問題是,在個體化趨勢不斷發展的現代社會,特別是在手機網絡的影響下,這些學生更容易形成游戲人生的價值觀與心態,熱衷于在生活中“找樂子”,尋求刺激感,認為自己已經看透了現實世界與生活的本質,這使得一些學生陷入“自證預言”的成長怪圈,即覺得人生沒有希望,然后自我放棄、自我放縱,人生墮入泥潭的風險大大增加。

(二)團伙交往、社交疏離與對抗

鄉校“不可教者”在日常交往中往往會跨越班級、年級乃至學校空間的限制,在班級內部、不同年級及校外尋求組建“不可教者”小團伙,小團伙內部奉行的是共尋樂趣、共擔風險的團伙交往規則,相互支持、相互配合、相互慫恿,進行一些越軌與失范活動。在核心團伙之外,鄉校一些“不可教者”還會通過引誘或脅迫等方式納入更多成員,擴大團伙規模。一些中等生或后進生被引誘或脅迫后,也會逐步產生學業放棄與道德放縱心態,做出越軌或失范行為,并有可能在升入中高年級后變成團伙核心人物,繼而去引誘或脅迫其他中低年級學生。學校是鄉村青少年的主要活動場域,但是,隨著內部關系的穩定化與擴大化,其失范與越軌活動常常越過校園空間,向鄉土空間乃至城市與網絡蔓延。

A中學有一個“不可教者”小團伙,以學生A、B、C、D等人為核心成員,幾個人會一起在學校抽煙、欺負其他同學、去教師辦公室偷煙、在校外聚眾斗毆。其中,學生A、B還與學校老師發生過沖突,甚至毆打老師。這幾個學生內部也會產生摩擦,B經常欺負D。E、F有時也會和他們一起玩,會給他們送煙,D、E、F在校外鄉鎮與市區范圍內與一些社會青年和職校學生也有社交圈,其中,F在鎮街與市區曾單獨或伙同他人砸過車窗進行偷盜。(訪談筆記XS20231229)

除“不可教者”團伙外,這些鄉校的“不可教者”視大多數績優生與中等生為“他者”,與他們的關系較為疏離,但一旦出現一些契機,他們也可能會欺負某些績優生與中等生,甚至會對其進行長期的校園欺凌。對于大多數“不可教者”及其小團伙來說,在學校里并沒有永久的“敵人”,很多沖突都是即時性的,即使是發生斗毆行為,也往往源于偶發的沖突。但是,一些“不可教者”或出于玩樂心理,或故意挑釁,抑或對學校老師的管教感到不滿,會與班主任、任課老師及學校管理者形成持久性的對抗關系,給班級與學校管理制造極大麻煩。此外,這些學生或因父母的管教行為存在偏差,或因父母的情感支持與管教缺位,親子關系較為疏離或持久性的緊張。

(三)越軌與失范行為頻發

當部分鄉校學生在成長過程中未受到有效管教,自感讀書無趣、升學無望,產生自我放棄的心態,自認“洞悉”了學校管理規則與法律法規,在校內外形成社交圈,就很容易不斷表現出越軌與失范行為。等行為問題漸趨嚴重,學校、家庭和政府部門的教育管控措施失效時,這些學生就容易被視作“不可教者”,但在“控輟保學”政策之下,學校既不能主動開除這些學生,也不能讓他們主動輟學。于是,很多學生愈發被縱容,道德教育難以取得效果,社會化成長容易出現偏差。

當前,鄉校“不可教者”往往會出現多重失范與越軌行為,主要表現在兩個方面。第一,不遵守課堂紀律是常態,學生上課玩手機、講話、睡覺等現象十分普遍。一些鄉鎮中學在生源質量較差和升學壓力等因素的影響下,會按學生成績進行分班,這進一步造成“不可教者”集聚,使得“學業放棄”心態擴散,導致越來越多的學生無視課堂紀律與學校管理制度,教師也更加無心、無力管教這些學生。第二,不僅班主任、任課老師對這些學生難以形成管束,學校管理層也難以對這些學生進行有效管理,他們的負面影響往往溢出班級,擴散到年級或整個學校。例如在洗手間等隱蔽空間內抽煙,在校園內偷偷或公開玩手機,與學校老師公開發生沖突,甚至有學生辱罵或毆打老師,欺負其他同學、聚眾打架斗毆等。在A鄉鎮等地區,鄉鎮學校學生在放學、放假期間還熱衷于騎摩托車“炸街”,一起去鄉鎮或市區的KTV、酒吧等禁止對未成年人開放的娛樂消費場所。此外,一些學生在校外也會發生聚眾斗毆等行為,甚至有一些學生還會做出偷盜等違法行為。例如,A鎮中學的A、B、D、I等人都曾參與過多次校外聚眾斗毆,E則有過多次偷盜行為。

I、J、L、M等人組成了花鎮中學另一個“不可教者”小團伙,幾人經常夜里從家中偷跑到市區的KTV、網吧等娛樂場所,有時甚至在市區連續玩幾天幾夜,直至周一開學后也不見他們的蹤影,家長、學校與派出所曾幾次找過他們。I、L、M等人曾到J家約她外出玩耍,J的父親不允許J跟著他們出去,幾人竟合伙將J父打了一頓,事后J父報警,警察也只能口頭警告一下這幾位學生。(訪談筆記JS20231226)

五、鄉校“不可教者”的生成原因

通過對鄉校所謂“不可教者”的個體成長歷程進行梳理,并通過對其成長過程中不同階段的同學、老師進行訪談,發現一些鄉校學生之所以在初中階段變為“不可教者”,并非生物性原因所致。基于交疊影響閾理論模型,深入分析在這些學生處于不同年齡和年級時,家庭、學校和村社的教育活動及其缺位或偏差如何影響了這些學生的道德教育與社會化成長。

兒童社會學家科薩羅認為,童年是一種永恒的社會結構,作為社會結構的童年受到其他社會結構要素的持續影響[30]。將“行動主體—社會結構”二維的社會學視角相結合,基于校家社交疊影響閾理論框架,可以發現鄉校“不可教者”之所以在成長過程中產生了心理與行為偏差,是其成長的地方社會環境、家庭與學校環境、教養模式、學校教育制度及管理體系、社會制度規范結構、同輩群體交往結構、網絡虛擬世界等多重制度與成長環境結構的綜合影響。

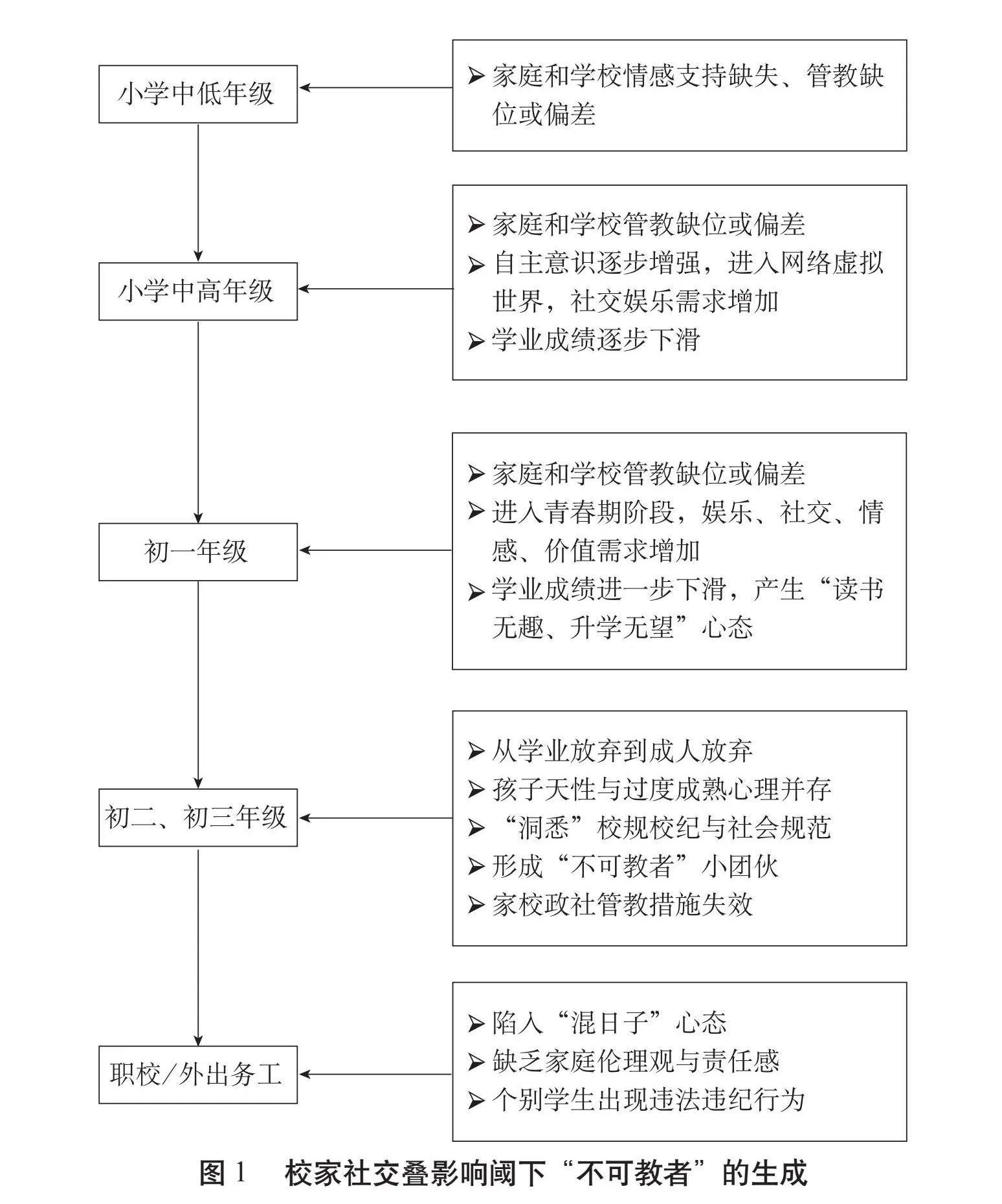

對花鎮中學“不可教者”的成長史進行訪談分析,筆者發現大多數所謂的“不可教者”有相似的成長歷程,見圖1。在小學中低年級,其面臨的教養環境所塑造的成長狀態為“放養”模式下的“自然成長”狀態,即父母和學校教師對其學業成績和行為管理都持“放養”態度,無法對其進行有效引導和管控。與此同時,這些學生大多就讀于村莊小規模學校,其成長環境具有一定的封閉性,因而在學業成績和日常行為方面均處于正常狀態。而在進入小學中高年級后,則表現為“粗暴管理”模式下的“壓迫式成長”狀態。這是由于:一方面,學生的自主意識逐漸增強,期待平等、民主的管教方式;另一方面,父母或老師對其學業成績和行為表現的要求提高,但往往采取粗暴式管教方式,動輒進行打罵。在個體需求和家長管教方式不適配的情況下,這些學生開始出現學業放棄心態,成績持續下滑,對來自父母與老師的管教越來越不在乎,或者想方設法逃避管教。

進入初一年級,學習科目的增加和時間管理的嚴格化導致這些學生進一步喪失學習興趣,尤其是在父母和教師疏于管教或無力管教的環境作用下,這部分學生的成績往往會進一步下滑,并導致其加入小團伙尋找另外的意義和價值,進而產生問題行為。這種小團伙一開始是以班級為單位產生的,并逐漸拓展到年級和學校。在個別學生的帶領下,問題行為從挑戰任課老師和班主任的課堂權威,蔓延到觸碰校規校紀的紅線,甚至在校外發生觸碰法律紅線的越軌行為。

隨著升入更高年級,“不可教者”會主動進行跨年級交往和校外交往。一方面,高年級的學生引誘或脅迫一些低年級學生加入他們的小團伙,形成了“不可教者”的扎堆與繼替;另一方面,這種小團伙的交往通常會連接到當地的社會不良青年群體,讓“大哥”為其撐腰,在交往過程中,部分學生容易受到誘騙、脅迫,被引誘或被操縱進行一些違法犯罪行為。例如,A校上屆的一位女生在A校就讀期間,在校外與多名社會青年發生性關系,進入職校后又進行涉黃直播與賣淫活動。

進入初二和初三年級,持續的學業成績不理想與臨近中考的時間緊迫感讓部分學生更感讀書無趣、升學無望,而成長過程中對學校管理規則和社會規則的“洞悉”,又導致其出現更多失范和越軌行為。一方面,學校在“控輟保學”和安全管理責任等壓力下無法真正懲處他們,甚至需要“哄著”他們繼續上學,因而產生對校規校紀的漠視以及對教師的持續挑釁。比如F的班主任每三天就要上門勸學一次,被戲稱為請“F少爺”上學。另一方面,部分學生在校園內外做出違規違法行為被村社組織發現或被派出所帶走后,村社組織、鄉鎮政府、地方教育部門乃至派出所無法對他們做出實質性懲戒,使得一些“不可教者”更加放縱。

事實上,在學校教育體系建立并完善后的每個時代,基礎教育系統內都會存在少數的“不可教者”,產生“不可教者”的原因十分復雜,其中家庭教養的缺失或偏差是主要原因。然而,在傳統社會中,學校深度嵌入地方社會之中,學校老師具有較大的教育權威,地方社會中的精英也可以借助其社會權威,在青少年“成人”方面對這些“不可教者”進行有效糾偏,補足家庭教養缺位或偏差問題。并且,這些“不可教者”往往早早走出校園、進入社會,在社會中經歷種種挫折及再教育,也有助于對其進行有效糾偏。此外,在傳統社會中,他們仍持有較為強烈的結婚成家期待,秉持著較強的傳統倫理價值觀,這也使得他們在成年后、在結婚成家過程中逐步回歸主流社會秩序,進行“再社會化”。

然而,當前的青少年社會性發展環境日趨復雜化和破碎化,導致鄉校“不可教者”變多,且越軌與失范行為更加嚴重。一方面,地方社會與學校教育權威下降,家庭破碎或離散現象越來越普遍,導致越來越多的青少年處于多方監管之外,“不可教者”的生成具備客觀的社會環境基礎。數字社會的快速發展與“城鄉中國”的時代底色疊加到一起,在社會性發展過程中,由于留守、單親陪讀或隔代撫養、成長過程中的鄉城遷移和教育競爭壓力加大,青少年很容易脫離家庭與地方社會的有效監管。無論是村社組織,還是鄉鎮政府、警務司法機構,在學生“成人”教育上發揮的作用都較為有限。此外,一些鄉校學生很容易逃逸到網絡世界這一家庭、學校、社會都難以介入的“真空地帶”,以滿足其在現實世界中難以滿足的各類需求。虛擬現實世界滿足甚至制造了青少年的情感和價值需求,圈層化社交很容易影響青少年的價值觀。

另一方面,家庭的少子化及物質條件的改善為青少年提供了保護性條件,延后并緩沖了其接受社會再教育的機會。尤其是受當前嚴峻的就業形勢及“普職分流”等政策的影響,許多成績欠佳的鄉校學生有著進入職校的強烈預期,從主觀上滋生了“混日子”心態,在初中階段以及進入職校后就陷入游戲人生的生活模式中。然而,受社會分化與性別比失衡等因素的影響,這些“混日子”的鄉校學生進入社會后,很容易在婚姻市場中墮入最底層。既無一技之長,又無吃苦奮斗精神的群體缺乏組建和維持家庭的能力和意愿,因而結婚成家不再成為其“再社會化”的關鍵節點,甚至會激化其對父母和社會的不滿。

不過,通過對這些鄉校“不可教者”進行深度訪談,并在調研期間與他們進行日常交流,以及對他們的日常學習生活情況進行細致的觀察后發現,大多數所謂的“不可教者”雖然存在明顯的缺點,但其本性并不壞。從主觀上說,他們對自己的一些越軌與失范行為有較為清晰的認知,且試圖對錯誤行為進行修正。比如一些學生也想過脫離他們所處的小團伙,想過“改邪歸正”,抓緊時間好好學習,爭取考上普高;一些學生對于學校老師對他們的關愛及管教表示理解,也能認識到有時自己與老師產生沖突的主要過錯在自己身上。然而,客觀的學習環境和社會環境往往消解了他們的主觀意志。面對艱深的知識、枯燥的校園生活,他們往往會感到無趣與無望,從而在虛擬世界中遨游、與小團伙一起做越軌與失范的事情讓自己感到有趣和刺激。尤其是在小團伙內部的相互引誘、鼓動和刺激的作用下,其越軌行為具備了合理性和合情性,久而久之就會產生“躺平”“擺爛”的心態。

問題在于,當他們在教育系統內未能得到“成人成才”,特別是“成人”方面的較好教育,一旦走出校園、走進社會后,高度競爭和高速流動的現代社會給予他們“再社會化”的機會變少、誘惑增多。一些鄉校青少年習慣那種“躺平”“擺爛”的生活狀態后,不愿意且沒有能力面對“再社會化”的挑戰,因而主動選擇沉淀在底層環境中與一些不良群體持續交往,成為鄉村社會的“混混”。在“混日子”和“游戲人生”的心態作用下,形成的是缺乏家庭責任感、極端個體化與自我中心主義的群體。這一群體不僅面臨著難以結婚成家的家庭再生產危機,而且很容易偏離主流社會秩序與價值規范,陷入底層再生產危機。因此,讓鄉校中的“不可教者”在中小學這一關鍵的社會性發展階段變得“可教”,對于個體成長、家庭發展及社會穩定是十分重要的。

六、鄉校“不可教者”何以可教

需要注意的是,本文將這些學生稱為“不可教者”,絕不是在給他們貼上負面的身份標簽,而是旨在分析這些學生是如何一步步成為學校老師、鄉鎮政府人員、村社干部、村民乃至父母口中的“不可教者”的。“城鄉中國”快速發展與數字社會快速到來,共同構成了當代鄉校學生所處的宏觀社會系統環境,從交疊影響閾理論的外部模型視角看,宏觀社會系統環境的劇烈變遷導致當前鄉村社會中的家庭、學校、社區三者對鄉校學生的影響更加不均衡與復雜化,出現教育缺位或偏差問題。從交疊影響閾理論的內部模型視角看,家庭、學校、社區三者之間協作育人關系的建立也面臨諸多挑戰與困境。這導致“不可教者”無論在他律還是自律精神形成方面,以及在建立正向社會交往,從而形成對群體依戀及積極的自主性方面,均存在較為嚴重的缺陷。

若想減少鄉校“不可教者”的數量,對出現“不可教”苗頭的鄉校學生進行及時有效的糾偏,既需要家庭、學校與村社發揮各自功能,最大限度地在青少年成長的關鍵階段形成對其的正向教育;又需要家校政社的有效聯動,特別是要在青少年成長的關鍵階段建立校家社協同育人體系,及時解決家校的教養缺位或偏差行為。校家社通力協作,關心關愛鄉村青少年,并引導他們形成紀律精神與自主性。

第一,地方教育部門應聯合鄉鎮政府和村社組織,對一些無法形成正常教育秩序與教學生態的小規模學校進行有序撤并,并在小規模學校撤并后對農村學生進行妥善安置,在學習和生活的各個方面給予他們更多關心和關愛。根據國家政策大力支持鄉校寄宿制建設,改善學校基礎設施條件與學習生活環境,讓學生在良性的班級結構與教育生態環境中養成良好的學習習慣與生活習慣。

第二,根據“不可教者”生成的階段特征,鎮村小學在學生小學階段應加強家校合作,以家長會、家訪等形式向家長宣傳正確的家庭教養方式,特別是在小學中高年級階段,應給予成績處于中下游、身心狀態出現波動的學生更多的引導與關愛。與那些家庭教養缺失或存在偏差的家庭應及時進行家校溝通,對家庭教育做出專業引導,對一些家庭教養方式明顯存在問題的家長,學校可聯合政府相關部門工作人員、村社干部進行約談。

第三,對一些存在特殊情況的家庭及孩子,政府、村社組織與學校應建立聯動機制,進行幫扶、指導或訓誡,引導學生樹立家庭倫理與家庭責任觀。在此過程中,村社組織要發揮積極作用,鏈接新鄉賢、退休干部、返鄉大學生等鄉村精英力量,利用學校及鄉村各種公共空間與公共資源、利用節假日等時間探索開展一些親子互動活動、留守兒童關愛活動、鄉村學生學習輔導活動、閱讀活動、集體運動,以及一些頗具地方特色的文化活動,幫助鄉村青少年走出網絡虛擬世界和無趣的日常生活世界,在集體中釋放精力、尋找樂趣,找到意義感與價值感。例如,A校在鄉賢牽頭、鄉鎮政府的大力支持下,與省內某重點高校大學生志愿服務團隊定期開展交流活動。

第四,在初中特別是初一階段,學校應在校園與班級管理、校園文化建設、五育融合及學生集體活動開展等方面下功夫。例如,在校園與班級管理方面,應避免問題學生扎堆、形成“不可教者”小團伙這一問題。應對學生進行行為規范教育,注重五育并舉,讓學生在多元的集體活動中尋找到價值感與意義感,避免學生較早產生“讀書無趣、升學無望”的自我放棄心態,在校園內因成績不佳而產生壓抑感與無意義感。鄉校可因地制宜,引進一些技能與勞動教育課程、社團活動,從而建立起多元學生評價體系,讓鄉校學生特別是鄉校中的后進生、學困生在學校中初步探索自己的職業興趣,習得一些勞動技能,避免學校長時段的知識學習導致他們厭惡學校,從而沉迷于虛擬網絡世界。

第五,鄉鎮學校可與村社、警務司法機構、鄉鎮政府形成聯動機制,對鄉校學生進行更全面、更深入的法治教育。既要對未成年人進行關愛與保護,又要對其進行及時有效的社會規訓教育。在當前發展階段,鄉校應與村社組織、警務司法機構、家庭及其他社會組織建立合作共育關系,發揮較好的青少年失范與越軌行為控制和糾偏作用。在此過程中,村社組織、地方政府與警務司法機構應配合學校的育人工作,建立由教育部門牽頭、鄉校主導、各類組織機構積極配合的工作機制。

【參考文獻】

[1] 楊華,雷望紅,等.縣鄉的孩子們[M].北京:中國人民出版社,2023.

[2] 周鐳,李佳哲.家庭社會經濟地位對城鄉中小學生校園欺凌行為的影響研究——基于親子陪伴的調節作用分析[J].教育學術月刊,2023(08):65-73.

[3] 王玉香.農村留守青少年校園欺凌問題的質性研究[J].中國青年研究,2016(12):63-68.

[4] 孫煒紅,陳杲然,王延濤.留守經歷、不良同伴交往與未成年人暴力犯罪[J].青年研究,2023(03):50-59+95.

[5] 周新成.手機“器官化”與農民家庭的教養困境[J].少年兒童研究,2024(01):70-76+94.

[6] 周曉燕.青少年“反學校文化”:問題、意義與對策[J].教育學報,2006(02):60-64.

[7] 周瀟.反學校文化與階級再生產:“小子”與“子弟”之比較[J].社會,2011,31(05):70-92.

[8] 楊梨,王曦影.農村青少年校園欺凌的群體文化與底層再生產[J].教育學報,2021,17(04):133-147.

[9] 王劉飛,王毅杰.后排男孩:空間社會學視角下的群體塑造[J].青年研究,2016(01):66-74+96.

[10] 雷望紅,孫敏.重構時間:校園欺凌現象的發生機制與治理策略[J].中國青年研究,2022(08):36-43+13.

[11] 楊華.教育主體缺失視角下農村校園欺凌成因及治理[J].吉首大學學報(社會科學版),2019,40(06):86-98.

[12] 王歐.文化排斥:學校教育進行底層社會再生產的機制[D].武漢:華中科技大學,2012:238.

[13] 儲琰,汪穎.隱性輟學:一個影響鄉村教育振興問題的表現及分析[J].當代教育論壇,2023(04):117-124.

[14] 王會.農村學齡青年“混混”心態形成及其原因探析——以蘇北農村兩鄉鎮中學田野調研為例[J].中國青年研究,2017(01):57-63.

[15] 熊易寒,楊肖光.學校類型對農民工子女價值觀與行為模式的影響——基于上海的實證研究[J].青年研究, 2012(01):71-82+96.

[16] 李濤.底層的“少年們”:中國西部鄉校階層再生產的隱性預演[J].社會科學,2016(01):82-92.

[17] 宋麗娜.另類的“城市化”——農村青少年的“城市社會化”進程[J].中國青年研究,2022(10):54-61.

[18] 陳璐.社會化脫嵌:西部農村青少年早婚的機制研究——基于貴州省銅仁市茶村的田野調查[J].中共寧波市委黨校學報,2023,45(06):96-106.

[19] 黃海.從留守兒童到鄉村“混混”[J].當代青年研究,2008(07):29-36.

[20] 王作亮.鄉村文化變遷及其對鄉村少年影響[J].中國教育學刊,2011(12):13-16.

[21] 路向軍.互聯網給青少年社會化帶來的不確定性及應對策略[J].中國青年研究,2012(06):9-11.

[22] MIAO L,TAN K K, YANG Y. Shehui Ren: Cultural production and rural youths’ use of the Kuaishou video-sharing app in Eastern China[J].Information, Communication Society,2019,23(10):1-16.

[23] 王小春.問題學生診療手冊[M].上海:華東師范大學出版社,2006:3.

[24] 陳福俠.問題學生污名研究[D].上海:華東師范大學,2010:1-26.

[25] 何紹輝.生命歷程理論視域中的街角青年——以星城GJQ社區為表述對象[J].中國青年研究,2016(07): 27-33.

[26] [法]愛彌兒·涂爾干.道德教育[M].陳光金,沈杰,等譯,上海:上海人民出版社,2001: 20-125.

[27] [美]謝弗.發展心理學(第九版)[M].鄒泓,譯.北京:中國輕工業出版社,2016:514-528.

[28] 俞國良,李建良,王勍.生態系統理論與青少年心理健康教育[J].教育研究,2018,39(03):110-117.

[29] 唐漢衛.交疊影響閾理論對我國中小學協同育人的啟示[J].山東師范大學學報(人文社會科學版),2019, 64(04):102-110.

[30][美]威廉·A.科薩羅.童年社會學(第四版)[M].張藍予,譯.哈爾濱:黑龍江教育出版社,2016:3.

How Can the \"Uneducated\" Students in Rural Schools be \"Educated\"

——Analysis from the Perspective of School-Family-Society Collaborative Education

ZHOU Xin-cheng, DENG Bi-ling

(Wuhan University)

Abstract: In the process of social and family changes, the \"uneducated\" students have increased in rural schools. These students have some negative commons in psychology, behavior, and social aspects, which should be paid great attention to. This study has analyzed the school-family-society environmental structure in these students' growth and development, and discovered some common reasons for the \"uneducated\" phenomenon in rural schools. These students have fallen into the \"growth trap\" during the critical stage of their social growth due to deviations or deficiencies in school-family-society education. In order to make more \"uneducated\" students in rural schools to be \"educated,\" it is necessary to establish a school-led collaborative education system with families, villages, township governments, police and judicial institutions, and various social organizations collaborate with each other to provide care and guidance, as well as discipline and correction for these students in a timely and effective manner, and more importantly, to provide positive and effective guidance for rural parents in their family education.

Keywords: The Uneducated; Misconduct; Deviant Behavior; School-Family-Society Collaborative Education