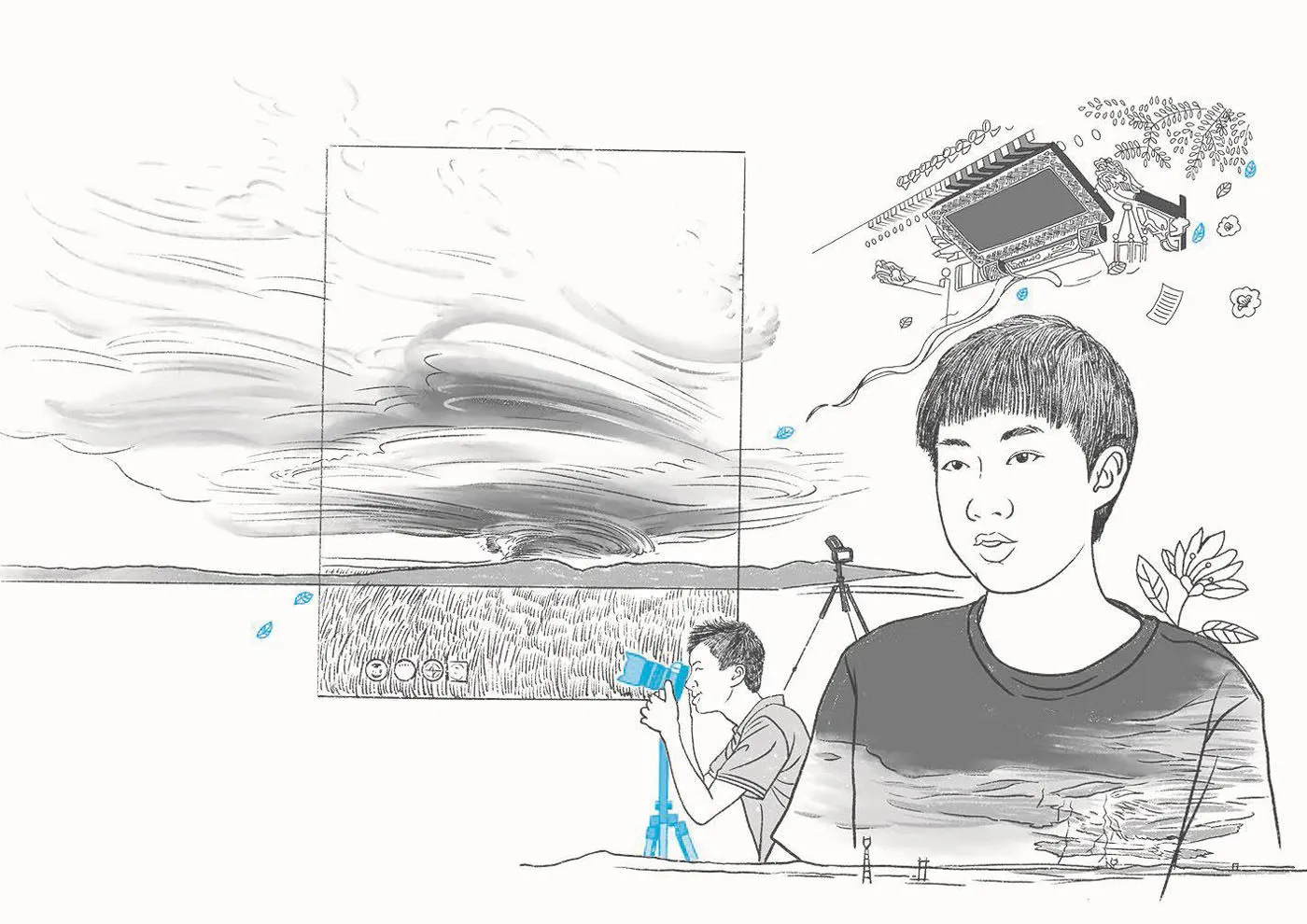

因為追風暴,“00后”少年走進北大

2020年,風暴攝影師劉屹靖正式開始追逐和拍攝風暴。至今,他已經跑了8萬多公里,拍攝了五六百場強對流風暴。

在劉屹靖的鏡頭下,風暴詭譎絢麗、觸目驚心,而在氣象作品背后,風暴又切實地給人類帶來災難。從最初只為藝術創作,到后來致力于科普,劉屹靖的內心逐漸發生變化。

以下是劉屹靖的講述:

1.“與生俱來”的興趣

我出生于江西南昌。據母親所說,在我很小的時候,她給我買了一大堆小人書、動漫書,還有一些關于自然和氣象的書。

當時,我就對一本叫作《風力歌》的書愛不釋手,每天晚上睡覺前都要母親讀給我聽。

4歲左右,我已經能看懂一些簡單的字和圖片。因為特別喜歡這本書,直到每一頁都被翻爛,我才把書丟進垃圾桶里。可能我與生俱來就對氣象學比較感興趣。

還在上幼兒園時,我就非常關注天氣變化,吃晚飯的時候愛看電視上的天氣預報。

上小學時,同齡人都在看動畫片,但我更愛看自然和地理類的紀錄片,比如《動物世界》和《地球脈動》。那時,我對整個大自然中變化迅速的、充分調動感官的事物都感到新奇。在南方,大雪很罕見。每年冬天,我的心里都會期望下一場大雪。

進入初中,我的興趣完全集中在氣象學上,加入了一些興趣群,找到了志同道合的朋友,逐漸接觸到一些專業名詞。

我上高中后,興趣開始集中到研究強對流風暴天氣,嘗試讀和風暴相關的大學教材、專業論文等。彼時,我開始運營氣象科普類的社交媒體賬號,發布信息和文章,提醒大家注意天氣變化等。

高二升高三的暑假,我被南昌市氣象臺邀請參加了氣象會商活動,跟臺里的專家、老師們一起討論未來天氣該如何預報、它的極端性有多強等。

這次參與氣象臺的活動后,我就下定決心要報考氣象專業,將來成為一名氣象預報員,對天氣進行研判和預測。

然而,就在高三,我為了夢想沖刺、成績剛有起色的時候,被查出患上慢性結腸炎。

2.生命中的一道光亮

我度過了一段十分無助和艱難的時光。某一天,我從臥室朝南的大窗戶向外望去,看到幾公里外有一團非常強的風暴。

當時我的肚子很痛,想找些事情轉移注意力。于是,我翻箱倒柜找出2012年家人買的一臺相機,想嘗試拍一下閃電。

那時我還不會專業的攝影技術,只知道亂按快門,按了一兩百次后,還真的抓拍到十幾條閃電。我從中選取了9張照片,發到微博上,沒想到當天晚上就火了,南昌本地的媒體報道,很多氣象官媒也轉發,第二天還登上中國天氣網的圖片頭條。

這次經歷在我心中埋下風暴攝影的種子。我開始自學攝影知識,并嘗試把氣象和攝影結合在一起。

我在南昌嘗試過很多次拍攝,熬通宵去等凌晨襲來的風暴。幸運的是,大部分都拍攝成功了。這讓我堅定了走風暴攝影的道路。

于是,我掏出積蓄,帶著器材,準備去內蒙古大草原上追一次完整的風暴發生過程。

2020年7月,我收拾好行囊,來到內蒙古,開始正式追逐風暴。之所以選擇內蒙古作為拍攝地點,是因為草原阻擋少,路況好,天氣比南方干燥,能見度也更高。

追風暴前我會做很多準備。首先就是看氣象資料,確定風暴所在區域,在其中選一個比較好的城市作為中轉點。拍攝前,我會去大型超市買物資,之后會一直在野外奔波。

對我來說,自熱米飯是最方便好吃的食物。我有一個物品清單,上面寫了三四百件東西,從相機到三腳架再到各個零部件。我每次出門拍攝,都像搬一次家。

當天拍攝時,我會參考實況氣象資料,比如衛星云圖、氣象雷達圖等,實時觀測風暴具體的強度、移動方向、位置和形態變化。

追逐風暴的成功率并不是100%的。在早期,因為經驗不足,我曾經判斷錯了風暴的狀態,覺得它還能夠維持,等跨越一兩百公里到那里時,風暴已經消失了。

3.我覺得應該去做點什么

第一次在內蒙古拍攝風暴,我花費了5天時間,效果不是特別好。于是2020年8月,我又去了一趟呼倫貝爾,成功拍下了一團巨大的風暴。

當時,一道懸在空中、像長城一樣的烏云墻出現在草原遠處,慢慢地掃過來,特別震撼。

為了拍攝到完整的風暴,我在原地等到最后一刻,當看到大風在幾公里外揚起一道沙墻,想要趕緊收拾拍攝器材時,已經來不及了。

風速很快,一下子就撲了過來。相機還沒收好,就被直接拍在地上。我被吹到完全站不穩,開始只能蹲在地上,后來死死抓住越野車邊緣的行李架才沒被吹跑。

這樣的經歷還有很多次。那次拍攝完后,我又前往烏蘭察布繼續追風暴,碰到整個2020年我拍過的最強風暴之一——超級單體雷暴。

超級單體雷暴最為少見,卻是最強大的一類雷暴,可以產生各種各樣的災害性天氣。那次雷暴,伴有乒乓球大的冰雹,要不是上車及時,可能我的頭都要被砸破了。

當晚,我遇到對我職業生涯影響最大的一件事。暴雨冰雹過后,天空中出現了非常壯觀的火燒云,我一直在外面待到晚上,拍攝完整個過程。

一群牧民看到我,跑過來問,小伙子你是誰?我說我是風暴攝影師,在拍風暴。

牧民臉色大變,帶著哭腔,用非常著急的語氣對我說,你們這些攝影師要多拍一下我們,你知道今天下午的冰雹多嚴重嗎?把我們種了一年的莊稼都打壞了。

聽到這里,我已經有點蒙了。其實,我一直沉浸在追逐震撼景觀的興奮里,完全沒有意識到這些事會對一個個活生生的人產生多大的影響。

從那時起,我覺得我應該去做點什么,于是想起了科普。

2021年年初,我開始嘗試結合科普知識,在攝影作品中標出風暴的名字、特殊結構和對應的災害性天氣等,沒想到作品的瀏覽量出現指數級增長。

我意識到,這種形式的作品不僅能夠將科普知識更好地傳播出去,也能呈現出多維度的價值,受到大眾的喜愛。

當年,我拍攝的一張超級單體雷暴作品直接登上SCI期刊的封面。我因此受邀去北大等高校院所做學術報告和講座,2022年至今,還參與一個科學研究項目。

雖然我對自己的終極定義還是風暴攝影師,但我已經可以承擔起更多的社會責任,讓人們更加了解風暴。