信息技術學科項目式學習的應用困境與改進策略

摘要:項目式學習以真實問題為載體,發展學生的思辨、決策、創新等高階能力,成為指向核心素養生成的重要學習方式。本文以區域信息技術學科名師工作坊為平臺,基于項目式學習實踐,結合區域“人工智能賦能課堂觀察”項目試點數據,分析了當下項目式學習偏離素養、難見生成、互動低效、差異難辨等應用困境,提出任務導學、問題導思、評價導行的應對策略,對提高項目式學習質量、促進素養導向的學習具有積極意義。

關鍵詞:項目式學習;素養導向;大概念;深度學習

中圖分類號:G434 文獻標識碼:A 論文編號:1674-2117(2024)15-0009-05

項目式學習面臨的應用困境

1.目標偏離素養:任務內涵窄化,活動偏離焦點

項目式學習指向素養生成的關鍵是通過“真實任務”和“復雜活動”引領學生主動建構大概念,實現在新情境下遷移運用。具體而言,“真實任務”是“解決什么問題”的內容單元,“復雜活動”是“怎樣解決問題”的活動單元,兩者相輔相成,共同為學生編排一段學習體驗,讓學生產生學習的意向[1],主動深層卷入,開啟心智自由的探索。然而,在信息技術學科中,任務常被理解為完成一件作品、掌握一項技能,活動常游離于任務之外,缺少核心焦點。筆者所在研究團隊(以下簡稱“團隊”)基于“人工智能賦能課堂觀察”項目,對區域13所試點學校的課堂觀察數據進行分析,結果發現,教師主導型課堂占比為52.7%,師生交互型課堂占比為33.4%,自主探究型課堂占比僅為13.9%。可以看出,大部分教師仍然難以擺脫掌控學生學習的習慣,而教師掌控的課堂必然缺少探究的學習。通過對信息技術學科教師的調研和訪談發現,“任務等同于設計作品”是很多教師的認知,由此產生兩種項目式學習的樣態:一種是教師前置作品原型,學生按部就班模仿操作;一種是教師概述任務需求,拆解細分解決問題程序,學生亦步亦趨按環節操作。以上兩種情形都是對項目式學習目標的背離,前者窄化了任務的內涵,將任務探究等同于作品制作,走入結果導向的誤區,后者忽視了活動的本質,剝奪了學生“拆解細分解決問題程序”的探究過程。

2.問題沒有深度:教師頻繁提問,學生難見生成

項目式學習倡導以驅動性問題引導學生自主探究,以啟發性問題、診斷性問題、激勵性問題幫助學生在進階中遷移創新。然而,團隊在課堂觀察中卻發現兩種極端現象:一種是教師頻繁提問,學生一問全會;另一種是教師自問自答,學生無動于衷。通過“人工智能賦能課堂觀察”數據可以看出,在被觀察的課例中,初級思維問題占比高達54.4%,非思維問題占比41.34%,而高階思維問題僅占4.26%。從問題的內容、價值和情境等角度剖析發現,多數問題是事實性知識的回憶和再現,沒有指向問題解決,沒有驅動學生自主參與,沒有融入真實情境。

3.合作浮于表面:虛設合作小組,師生互動低效

小組合作學習是項目式學習的典型特征。項目式學習需要解決有挑戰性的真實問題,小組合作是學生在解決實際問題、面對復雜情境、進行決策管理時向同伴求助的本能需求。然而,在具體實踐中,教師“提前分組”“固定分組”“規定分組”的操作,使得“學生各自埋頭做自己的事”“組內個別學生包辦所有任務,其他學生游離于任務之外”的現象頻繁出現,導致合作小組偏離初衷,偏離需求。通過“人工智能賦能課堂觀察”數據發現,在學習過程中教師講授時長占比41.06%,合作學習時長占比8.39%,其他為獨立學習、舉手和展示匯報的時間。通過學生問卷進一步訪談,其中對“合作小組對你理解學習內容和完成任務的幫助”這一問題,“幫助很多”占比5.32%,“幫助較多”占比29.75%,“幫助一般”占比41.77%,“沒有幫助”占比23.16%,由此看出,由教師“設計的合作小組”只是形式上的小組,其并未關注學生的真實需求和任務的真實需要,合作未必發生。

4.表現性評價不足:評價量規同質,學習差異難辨

項目式學習倡導高階學習包裹低階學習[2],強調以表現性評價與素養目標匹配,重在了解學習過程,引領項目推進,促進反思生成[3];強調除客觀測驗外,還要通過行為、作品、演示、操作等更真實的表現來對學習成果與過程進行評價,這對教師評價設計能力提出較高要求。從“人工智能賦能課堂觀察”數據對教師教學設計能力評估數據可知,與平臺常模數據對比,區域教師在設計學習評價和理解學生兩方面明顯薄弱。團隊進一步對信息技術學科的項目式學習觀察發現,表現性評價量規科學性不足,同質化傾向嚴重,評價泛泛不具體。同時,教師對表現性評價的理解存在誤區,評價量規仍然聚焦知識點的現象也并不鮮見。

項目式學習應用困境的成因

1.難棄傳統形式,“素養導向”理解不深

時代發展日新月異,教育需要對“培養什么樣的人”“怎樣培養人”做出回答,要從課程教學改革的時代背景出發理解學科育人的本質,要從素養導向的視角出發開展項目式學習。在具體實踐中,學科教師一方面難以摒棄“知識本位”的傳統知識觀,另一方面難以打破傳統知識組織的認知結構,導致在開展項目式學習時往往只見樹木不見森林,單純模仿項目式學習的外在形式,將“散裝知識點”拼裝成項目,將“教的環節”組裝成學習活動,劃分形式化的“學習小組”,照搬同質或無效的表現性評價,讓學生在“包裝的偽項目”中模仿學習,忽略了對學生自主建構、探究、決策、協作等能力的培養,窄化了任務內涵,偏離了素養目標。

2.固守刻板思維,“學生主體”落實不夠

學生主體就是把學生放在教與學關系的中心,在學習活動中主體能動性、主動性和創造性得到充分發揮,在成果評價中主體價值得到充分尊重,潛能得到充分開發,個性得到和諧發展。但在具體落實過程中,項目式學習對綜合性、開放性的要求與學科教師掌握學習節奏、控制學習流程、把握學習方向的刻板思維產生沖突,當預設問題與生成問題偏離時,學科教師習慣于固守預設問題,而對學生生成的寶貴問題進行封閉反饋、避重就輕或者不予回應。

3.忽視核心要素,“真實性”把握不足

真實性是項目式學習的重要特征,它包含所學知識和能力的真實、所運用思維方式的真實兩層含義。在項目式學習中,教師應汲取真實情境的要素,使其可以在常態課堂上實施,讓學生看到知識和世界的聯系,體驗解決真實問題的思維方式。然而在具體實踐中,學科教師常常照貓畫虎,不得要領。例如,試圖通過頻繁提問啟發學生思考,卻忽略問題的真實性和價值性,使得提問低效或無效;又如,設置偽情境串聯知識點,卻忽視解決問題的核心要素。

4.面臨現實挑戰,“項目式學習”經驗不足

項目式學習源于對素養導向教學的追求。從宏觀層面看,項目式學習要站在育人視角,培養學生面向未來的生存和學習能力,讓學生“在真實世界得心應手地生活”[4];從微觀層面看,要從素養培育視角,讓學生能夠在學校學習中獲得靈活有用的知識,發展解決真實問題的能力。因此,項目式學習實踐不是背誦和記憶靜態的專家結論,而是還原專家結論的推理過程,讓學生在經歷、體驗和反思中發展專家思維。這對學科教師而言,面臨諸多挑戰:一方面要跳脫出傳統思維、固化思維、刻板思維,處理好預設與生成的關系;另一方面,要涉獵跨學科、跨領域知識,建立與學科專家、行業專家的合作,要與同行學習相關經驗等。

項目式學習應用困境的應對策略

我們追求怎樣的學習素養,就要讓學生用怎樣的方式解決問題。在數字化學習成為全民學習方式的背景下,要打破學校教育的藩籬,重視數字賦能學習方式變革,為此,團隊立足信息技術學科,基于區域易加教育學習平臺開展數字化學習實踐,以數字化賦能學習方式變革,提升項目式學習質量,促進素養導向的學習。

1.建構顯性任務地圖,“任務導學”有高度

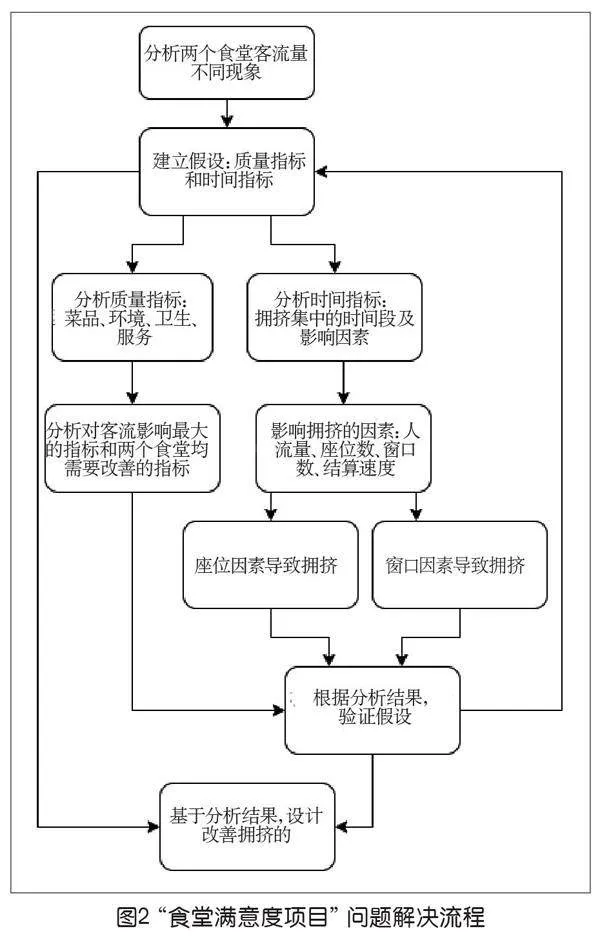

“任務導學”即將源于真實世界的復雜項目轉化為與學生生活緊密相連的任務單元,若干任務單元彼此關聯,形成結構,構成任務地圖,每個任務單元包裹著由學科大概念統攝的概念網絡。以“探究學校食堂滿意度項目—數據分析”項目為例,團隊在區域易加教育平臺上構建了如圖1所示的任務地圖,讓學生在真實任務的引領下,基于“學校食堂滿意度分析”的任務地圖,體驗從分析問題、猜測原因的感性分析到基于假設進行科學數據分析的過程。在任務實施過程中,學生理解歸納了“平均分析法”“對比分析法”“關聯分析法”等含義和運用方法,實現主動建構、深度學習。

值得指出的是,任務導學需要厘清四個要素:任務、角色、關系、資源。“任務”即整合構建一組基于學科大概念的任務單元,包含相對完整的知識單元、活動單元、學習情境和真實問題。“角色”是學生在完成任務過程中必須要有角色設定,確保主動參與。例如,在“使用人工智能設計解說詞”項目中,將學生設定為視頻編輯人員,賦予其主動、創造、批判、溝通等角色權限,讓學生有決策權、發言權和選擇權。“關系”是指項目式學習要把握好設計與生成、封閉與開放的雙邊關系。項目式學習的開放性決定了預設目標與達成目標之間可以存在一個區間,即不同學情的學生進行個性化學習,獲得的可見學習成果類型多樣。“資源”是需要包含儲備知識、學習素材、支持問題、評價量表等一套支持學習、激勵學習和診斷學習的支架。

2.構建隱性問題網絡,問題導思有深度

“問題導思”即以學生學習為中心,依托前述任務地圖,構建問題網絡,啟發學生思考,支持學生建構,驅動學生發現,激勵學生創新。在具體實踐中,以學科大概念為錨點,尋找解決問題的生活邏輯、認知沖突的焦點、知識的易錯點等構筑問題網絡,驅動學生思維進階。

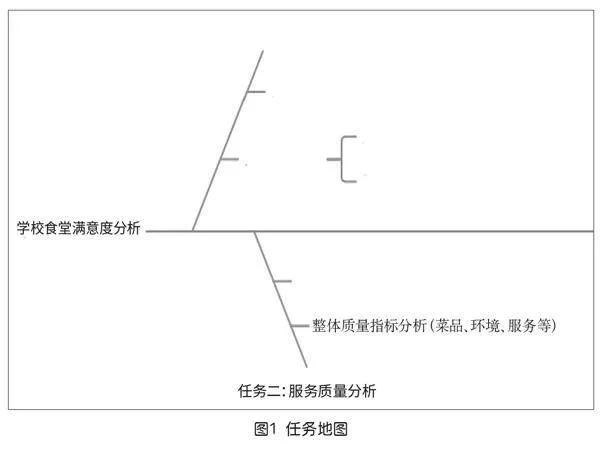

例如,在“探究學校食堂滿意度—數據分析與可視化表達”項目中,聚焦“使用恰當的數據分析方法,分析學校兩個食堂運營效率,設計平衡接待能力的優化方案”這一真實任務,剖析問題解決流程,構建問題網絡,如圖2所示。

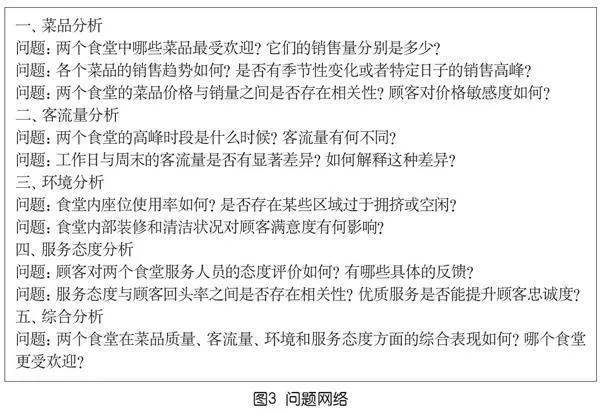

通過梳理解決問題流程,確定了如圖3所示的問題網絡(節選):

通過問題網絡錨定思維導向,提供引導深度學習的施工圖,避免項目式學習陷入紙上談兵的泥沼。值得指出的是,學生的思考是鮮活的,所有的預設都讓步于學生學習現場的生成。因此,問題導思的關鍵是把握學生的節奏,隨時從導思網絡中擷取錨點,靈活生成新的問題。[5]

3.逆向架構學習路徑,評價導行有效度

格蘭特·威金斯提出逆向設計的思想,強調前置評價設計,先明確學生學習結果的評估證據,然后進行學習內容組織和活動設計。“評價導行”即以評價統領項目活動全程,根據不同學習階段的表現性評價和最終作品的結果性評價,逆向架構學習活動和組織學習內容,確保活動有焦點,有深度。

我們借鑒美國教育家大衛·庫伯的體驗學習圈[6]思想,基于易加教育平臺的項目教學平臺,確定了具體體驗、觀察反思、抽象概括和主動檢驗四個教學環節,允許不同風格的學生自主選擇任何環節作為學習起點,開啟螺旋上升的學習。通過在每個環節設置不同層級的表現性評價量規,再據此設計與之適切的表現性活動,確保學生無論選定哪個環節作為學習起點,都可以在當前環節找到與其水平相符的探究任務,實現以評價引領學習活動,打造個性化學習路徑。以“制作宣傳海報”項目為例,在“具體體驗”環節,設計表現性評價量規和與之相適應的探究任務,如下表所示。

針對上述量規和任務,堅持“實踐為先”的行動型風格學生,可能選擇從設計海報的親身實踐(具體經驗)開始,在“具體經驗”階段可以選擇水平1的初級探究任務。而反思型風格的學生充滿想象力,思維發散,其學習路徑可能為“反思觀察-抽象概括-行動應用-具體經驗”,“具體經驗”是其學習的最后階段,可以選擇水平4作為探究任務。同樣,對于應用型風格的學生和理論型風格的學生而言,“具體經驗”階段可能是學習的中間階段,可以選擇水平2或者水平3作為探究任務。

為此,團隊以區域易加教育平臺為支撐,通過不同層級和難度的表現性評價量規和探究任務,引領學生選擇個性化學習路徑,開展多樣化探究活動,生成了立體、多樣、個性的學習路徑網絡。評價導行既確保了活動的實效和聚焦,又為項目式學習的深度和有效提供了方向。值得指出的是,項目式學習成果的終結性評價不能一刀切,團隊應先嘗試組織學生自主設計評價量規,通過研討確定最終方案,再對項目作品進行終結性評價,這樣就增強了評價的主體性、針對性和適切性,而且學生親歷評價量規設計,也使其得以從整體性視角反思學習過程,形成概念之間的聯系,從而加深對學科大概念的認知,提高了學習的深度和質量。

參考文獻:

[1]呂林海.項目式學習中的“學習”設計:走向深度的實現——基于意向、卷入與素養的三維度審視[J].江蘇教育,2019(22):66-68.

[2]夏雪梅.項目化學習設計:學習素養視角下的國際與本土實踐[M].北京:教育科學出版社,2021:63-64.

[3]蔡文藝.項目式學習中表現性評價的運用研究[J].上海教育科研,2022(12):62-66.

[4]格蘭特·威金斯,杰伊·麥克泰格.追求理解的教學設計[M].閆寒冰,宋雪蓮,賴平,譯.上海:華東師范大學出版社,2017:92-117.

[5]尹立坤.走向統整:項目式學習支持素養發展的實踐路徑[J].中小學數字化教學,2022(11):25-28.

[6]滕倩.基于“體驗學習圈”的人工智能教學實踐探究[J].小學教學研究,2023(26):89-90+96.

本文系姑蘇教育人才資助項目“大概念統整的學科項目式學習的行動研究”(蘇教師〔2022〕46號)、第五期江蘇省職業教育教學改革研究課題“基于大概念的五年制高職項目式學習實踐研究”(ZYB222)、蘇州市教育科學“十四五”規劃2021年度課題“大概念視域下信息技術學科項目式學習的實踐研究”(2021/LX/02/257/09)的階段性研究成果。