端倪總是在細(xì)微處顯現(xiàn)

三月末,當(dāng)櫻花再次燦爛地盛開時,第十三屆“三影堂攝影獎作品展”開幕暨頒獎典禮在三影堂攝影藝術(shù)中心舉辦。其中,第十三屆“三影堂攝影獎”一共收到了近700位攝影師/攝影藝術(shù)家的投稿,最終,經(jīng)由評委團的深入討論與投票后,陳川端以其作品《世界在巨蛇的腹中》摘得本屆“三影堂攝影獎”的大獎,柴覓以作品《A的寓言》獲得“靳宏偉收藏獎”,蔣涵萱則以作品《廚房里的談話》獲得“駱伯年優(yōu)秀攝影師獎”。

四年前——2020年10月,基于公共衛(wèi)生安全和國際旅行限制的考慮,三影堂攝影藝術(shù)中心決定暫停“三影堂攝影獎”的征集、展覽和評審工作。由此,成功舉辦了12屆的“三影堂攝影獎”被迫按下了暫停鍵。一年前——2023年10月,隨著特殊時期的結(jié)束,三影堂攝影藝術(shù)中心又重新啟動了“三影堂攝影獎”。而對于攝影師/攝影藝術(shù)家而言,三年的暫停期似乎也是一個為期三年的沉淀期。那么,在經(jīng)歷了三年的沉淀后,“三影堂攝影獎”會以怎樣的新面貌展現(xiàn)在大家的面前呢?2024年3月30日的下午,第十三屆“三影堂攝影獎作品展”暨頒獎典禮在三影堂攝影藝術(shù)中心開幕。那么,藉由這個具體的展覽,我們可以對“三影堂攝影獎”、經(jīng)歷了三年沉淀期的攝影師/攝影藝術(shù)家的具體狀態(tài),以及中國攝影在當(dāng)下的新樣貌展開觀察。而且,重啟后的首屆“三影堂攝影獎”居然將大獎授予了一組利用AI圖像生成器創(chuàng)作的作品——《世界在巨蛇的腹中》系列作品,這不得不令我感到驚詫與好奇。

幾個月前,自己對于近些年在攝影領(lǐng)域中出現(xiàn)的大量的由個人或者小型團體設(shè)立的“新型”攝影獎進行了討論——“隨著‘網(wǎng)絡(luò)2.0時代’和‘影像時代’的到來,普通人開始在媒體傳播領(lǐng)域中獲得權(quán)利,大家可以在多種多樣的平臺——例如微信公共號、抖音、bilibili、頭條號等等——上發(fā)表和傳播自己的文字、影像等內(nèi)容。而對于攝影/攝影文化而言,這些具體的、巨大的變化便成為其前進和發(fā)生轉(zhuǎn)向的巨大動力。并且,它們的到來也改變了人們對于攝影獎的既有認(rèn)知——傳統(tǒng)攝影獎的影響力/意義正在逐漸消解,其原本對于攝影所形成的引導(dǎo)能力也在逐漸弱化……而新的、民間的攝影獎項開始出現(xiàn)——在2018年左右,一些由個人或者小型團體設(shè)立的‘新型’攝影獎如雨后春筍般在國內(nèi)的許多地區(qū)涌現(xiàn)了出來——例如:‘1839攝影獎’‘半山攝影獎’‘L.A.P. 攝影獎’‘不專業(yè)攝影獎’‘小火球紀(jì)實攝影獎’……與傳統(tǒng)的,由官方、藝術(shù)機構(gòu)或者公司設(shè)立的攝影獎相比較,這些‘新型’攝影獎顯現(xiàn)出了一種新的面貌和力量——對于攝影領(lǐng)域中的權(quán)力結(jié)構(gòu)而言,這些‘新型’攝影獎的大量出現(xiàn),便對當(dāng)下既有的攝影權(quán)力產(chǎn)生了巨大沖擊,我們可以將其認(rèn)作為一種話語權(quán)的解構(gòu)與重建。與此同時,這些‘新型’的攝影獎無疑也是一種新變化的征兆——在新影像文化開始逐漸形成的當(dāng)下,這些新的、私人性的攝影獎也為中國攝影的多元和分化提供了重要的動力。”此外,對于當(dāng)下的攝影師/攝影藝術(shù)家而言,隨著“網(wǎng)絡(luò)2.0時代”和“影像時代”的到來,營銷與推廣自己的方式/方法也在悄然間發(fā)生著巨大的變化:其開始變得更加分裂和多元,在傳統(tǒng)的攝影節(jié)、攝影展覽、攝影獎,以及由文化媒體/機構(gòu)撰寫的文字/報道等途徑之外,私人性的“自媒體”——個人網(wǎng)站、藝術(shù)公共平臺、抖音、小紅書、bilibili等等——開始顯現(xiàn)出巨大的能量,并且,在“元宇宙”的強勁勢頭下,虛擬展覽在當(dāng)下也開始逐漸成為一種流行。那么,這些新的變化也讓攝影師/攝影藝術(shù)家對于“傳統(tǒng)”攝影獎的既有認(rèn)知發(fā)生了轉(zhuǎn)變。

十七年前——2008年,三影堂攝影藝術(shù)中心設(shè)立了“三影堂攝影獎”,其面向全球的華人創(chuàng)作者征集攝影藝術(shù)作品,周期為一年一度,主旨是“在不斷涌現(xiàn)的攝影藝術(shù)新潮流中,選取具有獨立精神和藝術(shù)潛質(zhì)的藝術(shù)家及作品,考察、梳理和研究中國當(dāng)代攝影,將中國當(dāng)代的新銳攝影介紹給廣大公眾,進而推動中國當(dāng)代攝影的發(fā)展”。于是,自2008年至今,“三影堂攝影獎”已經(jīng)成功地舉辦了十三屆,為許多的攝影師/攝影藝術(shù)家——例如阿斗、張曉、陳哲、李俊等等——展開自己的藝術(shù)生涯提供了重要的幫助。所以,在中國的攝影領(lǐng)域里,我們可以將“三影堂攝影獎”當(dāng)之無愧地視作“傳統(tǒng)”攝影獎的代表。那么,作為“傳統(tǒng)”攝影獎的代表,其在面對由“網(wǎng)絡(luò)2.0時代”和“影像時代”的到來而帶來的時代的具體的、巨大的變化時,會做出怎樣的回應(yīng)/改變?

當(dāng)然, 一切的變化都并非一蹴而就,在多年之前,其已經(jīng)開始顯露端倪:隨著數(shù)字與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展,全球化進入到了新的階段,而這也讓世界的發(fā)展節(jié)奏變得越來越快,事物的更迭周期變得越來越短……那么,作為具體的個體,大多數(shù)的攝影師/攝影藝術(shù)家在面對這個時刻都在發(fā)生巨大變化的世界時,彷徨與茫然也就不可避免地生發(fā)了。換句話說,攝影是一種與現(xiàn)實世界發(fā)生直接連系的媒介,但是攝影藝術(shù)創(chuàng)作卻需要一個過程,那么,在面對著世界越來越快的發(fā)展節(jié)奏時,就會產(chǎn)生一種悖論——攝影師/攝影藝術(shù)家的影像創(chuàng)作已經(jīng)很難跟得上世界的變化與發(fā)展了,所以,在攝影獎的周期不變的情況下,好的、深刻的影像藝術(shù)作品在當(dāng)下環(huán)境里似乎就變得越來越少了。

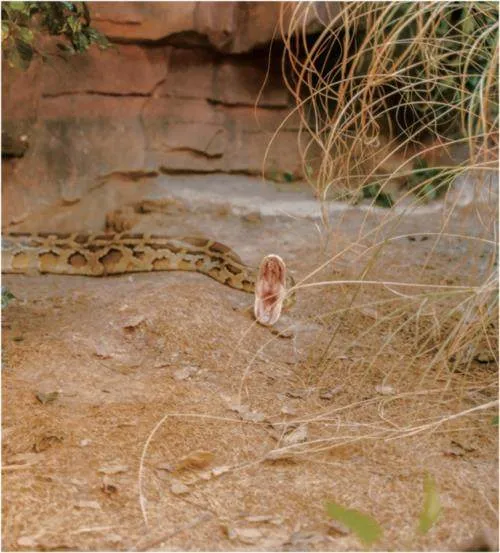

《世界在巨蛇的腹中》

創(chuàng)作者:陳川端

這組作品記錄了旅途中的一段意外,在一處名為諾古黎斯的小鎮(zhèn)上,我度過了冬天最后的時光。

育有三個孩子的道爾頓夫婦收留了我,但這里的餐前禱詞卻引起了我的好奇,人們會在感謝樹木、稻谷,乃至所有的動物之后用一句話作為結(jié)尾——“世界在巨蛇的腹中”。

退休教師帕特里克和我說起小鎮(zhèn)的往事,在上世紀(jì)九十年代,一顆隕石墜落在諾古黎斯,它上面有著蛇的鱗片,觸摸過它的孩童能夠遠(yuǎn)離疾病與危險,獲得庇護;他篤信宇宙的起源也是如此:塵埃凝聚成蛇的形狀,并最終蜷縮成星球,進而孕育出生命與文明。

神父會在春天到來前舉行儀式,在那幾天出現(xiàn)的神跡成為我記憶模糊的超自然體驗:包括窗外看不清臉的身影、劇痛的身體和渾身長滿鱗片的夢境。

后來,我再也沒能回到諾古黎斯,又或者諾古黎斯并不存在,巨蛇的腹中是以“庇護”為名的消化液,在某一段時間我看到世界被圈養(yǎng)起來,浸泡在溫暖的苦水中。

借用AI圖像生成器,陳川端用真實與虛構(gòu)相結(jié)合的方式創(chuàng)作了《世界在巨蛇的腹中》系列作品,并以此獲得了第十三屆“三影堂攝影獎”的大獎。于是,AI在攝影中的意義便重新成為我們需要討論的話題——雖然,其已經(jīng)被討論過了無數(shù)次。

作為一個“ 攝影獎” , 攝影的規(guī)則必然是我們進行觀看和討論的前提/語境,那么,用AI圖像生成器制造的“仿”攝影圖像出現(xiàn)在攝影的語境中是否恰當(dāng)呢?評委后藤由美在頒獎時曾這樣評論《世界在巨蛇的腹中》系列作品:“我們通過寓言和童話故事學(xué)到了很多東西。在過去,當(dāng)攝影還不存在的時候,人們用文字和圖片來傳遞或教學(xué)各種各樣讓小孩子和成年人都能理解的經(jīng)驗、道理。隨著時間的推移和技術(shù)的發(fā)展,即使僅在攝影界,講故事的方式在過去的10年里也發(fā)生了巨大變化。我們所看到的、所知道的并不像看上去那么簡單。藝術(shù)家試圖通過使用最好的隱喻意象的力量來展示最新的視覺故事,以及如何做出這樣的視覺故事。”

我不否認(rèn)AI 圖像生成器是一種新的、有效的藝術(shù)創(chuàng)作工具——就像當(dāng)年攝影的發(fā)明對于寫實繪畫產(chǎn)生過同樣的沖擊一樣。但是,眾所周知,攝影是一種比較特殊的媒介,其讓攝影拍攝者與攝影被攝者產(chǎn)生了直接的關(guān)系——也就是所謂的“在場性”。我個人認(rèn)為,這種直接關(guān)系是攝影存在的基礎(chǔ)——即使是那些藉由現(xiàn)成品照片來展開的藝術(shù)創(chuàng)作,它們的基礎(chǔ)依然是攝影拍攝者與攝影被攝者之間的相互關(guān)系。所以,我們對于攝影的觀看和討論便要基于這個基礎(chǔ)來建構(gòu)。但是,對于利用AI圖像生成器所制造出的圖像而言,其已經(jīng)消解了這種關(guān)系——它們是一種影像集合的拼湊結(jié)果,是一種“憑空”的誕生。所以,從邏輯上講,AI圖像生成器的邏輯是攝影邏輯的一種消解。那么,對于其他的以攝影為創(chuàng)作媒介的創(chuàng)作者,以及以攝影為觀看邏輯的觀看者而言,在闡釋/閱讀攝影作品時就會憑空地產(chǎn)生出許多困難——邏輯被消解了。其實,《世界在巨蛇的腹中》系列作品如果出現(xiàn)在一個不限制語境的獎項征集里,其便不會產(chǎn)生任何的問題。

有趣的是,在展覽現(xiàn)場,我發(fā)現(xiàn)了一組與《世界在巨蛇的腹中》系列作品的創(chuàng)作邏輯相反的作品——《貘》系列作品。其以夢為線索,用AI圖像生成器制造的圖像為基礎(chǔ),然后用膠片相機對圖像進行翻拍,沖洗,印相……由此,藝術(shù)家便用攝影的邏輯覆蓋了AI圖像生成器的邏輯——“用傳統(tǒng)攝影的方式在新的‘在場’(Being-in-the-world)關(guān)系中做了一次回歸”。夢,作為一種主體經(jīng)驗,是人在某些階段的睡眠時所產(chǎn)生的想像中的影像、聲音、思考或者感覺等——其通常是非自愿的,并且,這些影像、聲音一般都是現(xiàn)實世界的一種碎片化的映射。而AI圖像生成器的邏輯則是“旨在根據(jù)一組輸入?yún)?shù)來創(chuàng)建新的圖像。這些系統(tǒng)使用機器學(xué)習(xí)(Machine Learning)算法,可以從大型的圖像數(shù)據(jù)庫中集中學(xué)習(xí),從而生成與原始數(shù)據(jù)集風(fēng)格/內(nèi)容相似的新圖像”。那么,夢與AI圖像生成器便擁有了相似的邏輯——都是現(xiàn)實世界的碎片的一種集合/模擬/映射,當(dāng)我們對其進行拍照的時候,我們所建立的是一種我們與AI圖像生成器/夢之間的關(guān)系。

《貘》

作者:秦念amp;惠文

貘者,夢為食,可復(fù)現(xiàn)。

貘象鼻犀目,牛尾虎足,黑白相間,在東方傳說中,是一種食夢、造夢的異獸。以其曖昧不清的出處,“東拼西湊”的相貌,與食夢的特性而聞名。傳說中,他們吞噬夢境,也可以使被吞噬的夢境重現(xiàn)。

《貘》這個系列的基礎(chǔ)圖像均由A I 圖像生成工具Midjourney生成,這是一次我們用本體(AI)生成喻體的嘗試。在上述這個版本中,由二十個具有夢境特征與隱喻意味的小章節(jié)集合成的紙本冊子來呈現(xiàn)。

在《貘》這個系列的制作過程中,我們開始時是一種前反思式的狀態(tài),用投喂、指令等方式在Midjourney中累計生成了數(shù)萬張的圖片。在這個用戶主體意志已經(jīng)偏移的圖庫里,我們開始有意地?fù)袢∫恍┮馔獾摹⑶珊系暮头茿I典型性特征的,但同時又具備“攝影感”與超現(xiàn)實屬性的圖像為基底,經(jīng)過膠片翻拍、暗房演繹,用傳統(tǒng)攝影的方式在新的“在場”(Being-in-theworld)關(guān)系中做了一次回歸,從而模糊了觀眾對其存在屬性的判斷。于是,我們也成為了AI象征物——貘——的一部分。

受到世界主義者作家博爾赫斯的深遠(yuǎn)影響、啟示,我們以其作品所映射出的人工智能屬性、機制為靈感,試圖通過《貘》這個系列的不斷延展來探討關(guān)于主體性、在地性、創(chuàng)造力、副本、擬像、符號、邊界、后殖民主義等一系列問題。

但首先我們希望《貘》是屬于詩歌的、直覺的,一個無國界的重奏。

當(dāng)然,還有關(guān)于黑色的美學(xué)。

從語言邏輯看, 《A 的寓言》系列作品讓我想到了阿比·瓦爾堡(A b yWarburg)的《記憶女神圖集》。在《記憶女神圖集》中,瓦爾堡“在巨大的黑色圖板上把許多圖像并置在一起,這些圖板經(jīng)過瓦爾堡長期搜集和研究逐漸形成,每塊圖板上放置十幾張至二十幾張圖像,這些圖像是繪畫、雕塑、浮雕等傳統(tǒng)藝術(shù)史研究對象的照片或復(fù)本,也有攝影、報刊插圖等圖像,有的圖板同時擺放圖像及其局部的放大圖像”,換句話說,瓦爾堡是在嘗試建立一種跨文化,或者說關(guān)于“文化間隙”的“圖像學(xué)”——“《記憶女神圖集》就是一種蒙太奇,一種達達。”借用《記憶女神圖集》的方式/邏輯,柴覓虛構(gòu)了許多小故事——其解構(gòu)了圖像原本的敘事,重新用圖像與圖像建構(gòu)起新的敘事,例如,以《A的寓言》系列作品中的第三張《A的寓言:曾經(jīng)有一條蛇進入了一個鐵匠鋪,它開始尋找食物》為例,藝術(shù)家將“蛇”作為“敘事”線索——一條蛇形木簪的制作過程、1898年的一張繪有毒蛇形象的政治漫畫、將老鼠投喂給蟒蛇的照片、道路旁邊的柱子上有蛇形的裝飾、《伊索寓言》中關(guān)于毒蛇與銼刀內(nèi)容的書頁、給蟒蛇喂食的明信片、柏林水族館里的蛇的照片、蛇的模型照片、西安動物園的老照片、《伊索寓言》中關(guān)于毒蛇與銼刀內(nèi)容的中文翻譯。那么,仔細(xì)觀看,我們便會發(fā)現(xiàn)作品的形式大于意義——圖像與圖像之間的關(guān)系過于簡單/直白,并沒有借鑒/學(xué)習(xí)到《記憶女神圖集》的精髓。

《A的寓言》

作者:柴覓

一個古老的故事在歷史中被不斷地傳播,并不斷被改寫,這個過程如同山谷的回聲,烽火臺的濃煙,或是在時間中發(fā)酵的謎語。藝術(shù)家柴覓認(rèn)為:故事的意義并不僅僅包裹在文字之內(nèi),而更是在故事之外。在她的影像裝置《A的寓言》中,藝術(shù)家積極地參與到一個個以古代寓言故事,老照片,網(wǎng)絡(luò)搜索,動物攝影,古代圖畫,布景所構(gòu)建的故事劇場之中。在其中,觀眾會看到人為操作的種種痕跡(截取、折疊和涂改)、 以及圍繞著寓言故事卻跳躍于不同媒介的圖像。與這些散落在不同時空中的圖像不期而遇,相互編織為富有驚喜和趣味的故事線索。

寓言(Fables)除了作為一個精妙故事的作用之外,很多時候也制造了人與動物之間的模糊界限。《伊索寓言》中的古典故事模型為觀眾建立了“上帝”式的視角:不同的神、不同職業(yè)的人、以及各種動物在一則則故事中逐漸顯現(xiàn)了階級,也展示了它們之間的社會位置及壓迫關(guān)系。然而有趣的是,《伊索寓言》本身的出處卻無可考據(jù),觀眾在故事中往往置于一種神圣而又虛構(gòu)的幻覺之中,可知而又無法證實的矛盾之中。圖像中的荒誕由此而來。我希望通過一則又一則的故事,創(chuàng)作多個模糊地帶,將那些現(xiàn)實中的動物、虛構(gòu)的故事和古代圖示,互聯(lián)網(wǎng)圖像聯(lián)系起來,編制出屬于當(dāng)下的寓言之網(wǎng)。

作品起源于我對《伊索寓言》的閱讀感受,以及2015年開始至今,我關(guān)于動物園的實地拍攝以及相關(guān)閱讀和寫作為背景展開。在過程中,我對所搜集的圖像進行了手工書寫、涂改、打印、掃描、拍攝以及數(shù)字處理,并根據(jù)個人感受制造了圖像之間的線索。對于親身在動物園中拍攝的動物,我在它們的面部布置了黑條——一種有幽默感和探索性的聚焦方式(有黑條的地方就意味著有動物)。我希望通過一系列貌似嚴(yán)肅的圖像考古工作,尋找寓言故事在歷史中的連漪,并向當(dāng)下發(fā)問:故事是否依然具有話語權(quán),誰才有講故事的權(quán)利?

《廚房里的談話 Iamp;IIamp;III》

作者:蔣涵萱

“廚房里的談話”是一個長期進行的藝術(shù)研究項目。2019年,我在拉脫維亞里加駐地時被“廚房會議”這一前東歐社會主義地區(qū)常見的交流環(huán)境吸引。廚房早已不僅僅是加工食物的地方,它融合了客廳、餐廳的實際屬性,成為了一個放松和閑談之所。我攜帶攝像機進入廚房,與當(dāng)?shù)厮囆g(shù)家們探討了藝術(shù)、政治、哲學(xué)與拍攝實踐等。2020至2021年,我以在英國牛津的居所為案例,觀察、體驗并深入調(diào)查人們在廚房中的行為、交流與對話并產(chǎn)生各種情感聯(lián)結(jié)的狀態(tài)。2023年,在成都A4美術(shù)館駐地期間,我加入了當(dāng)?shù)?個家庭的晚餐,與不同身份、性別與國籍的人們親密互動。我們共享食物和拍攝,像朋友般深入了解彼此。這一過程既探索了日常對話中的沉默和信任,也關(guān)注分享私人意識和情感經(jīng)驗。隨著時間的積累,陌生人之間是否會產(chǎn)生“熟悉”感,并演變成潛在的日常需要和依戀?有無可能將個體和其他共同體結(jié)合起來,形成為“我們意識”?

從創(chuàng)作方式講,《廚房里的談話 Iamp;IIamp;III》系列作品屬于紀(jì)錄片的范疇。首先,廚房制造了一個特殊的氛圍。無論是在何種文化的情境里,廚房一直都是影響人們家庭與生活狀態(tài)的重要因素;而烹飪,則既是一種表達自我的方式,也是一種增強彼此親密關(guān)系的手段,甚至從某種意義講,其還是一次不同文化發(fā)生交流/碰撞的機會——當(dāng)彼此陌生的人們同處于廚房的環(huán)境時,原本的陌生感與警惕心便會在不自覺間發(fā)生“軟化”。最后,大家圍桌而坐,在品嘗食物的同時——食物成為人們發(fā)生親密交流的無障礙紐帶,彼此間也便擁有了近距離交流和溝通的機會。而且,在成都A4美術(shù)館駐地期間,藝術(shù)家還參加了當(dāng)?shù)氐?個家庭的晚餐。此刻,晚餐也就擁有了更多元的內(nèi)涵——其既顯現(xiàn)了這個家庭的文化與經(jīng)濟狀況,也成為藝術(shù)家介入當(dāng)?shù)氐木唧w家庭系統(tǒng)的一種方式。但是,我最后依然存有一個疑惑——當(dāng)人們知曉自己被攝像機“凝視”的時候,是否會有一種“表演”的成分裹挾在其中?

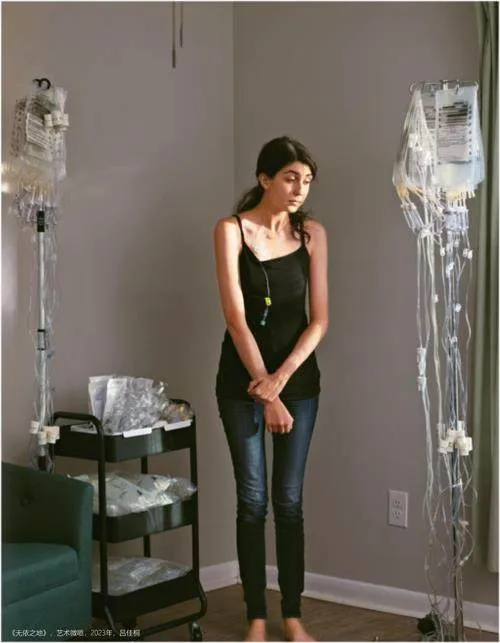

《無依之地》

作者:呂佳桐

作品探討了當(dāng)代美國社會中被嚴(yán)重忽視的慢性萊姆病患者群體的生存狀況。通過私密的敘述,記錄了這些患者所長期承受的不為人理解的病痛、生活困境與情感疏離。

2021年,我的身體突然出現(xiàn)了一系列不可思議的癥狀,主要包括嚴(yán)重疲勞、頭痛、腦霧、肌肉僵硬、關(guān)節(jié)疼痛、神經(jīng)刺痛、失眠,以及難以承受的抑郁和焦慮。基于這些癥狀,我被診斷為患有神經(jīng)系統(tǒng)萊姆病,并接受了美國疾病控制與預(yù)防中心(CDC)提供的標(biāo)準(zhǔn)萊姆病治療。然而,在治療過程中,我的癥狀并沒有得到緩解,反而持續(xù)加重惡化。在感到絕望和無助時,我意外發(fā)現(xiàn)了一個隱藏在社會中的龐大的慢性萊姆病患者群體。在與他們的交流中,我受到許多個體故事的啟發(fā),并于2022年開始拍攝《無依之地》系列作品。

據(jù)CDC統(tǒng)計,美國每年約有476000人被診斷并接受萊姆病治療——這其中不包括大量被誤診的病例。由于CDC提供的測試不準(zhǔn)確和誤導(dǎo)性信息,許多患者在早期發(fā)病階段會被誤診,從而錯失最佳的治療時間。除了應(yīng)對病情日益惡化之外,他們還常常面臨失業(yè)或被迫終止學(xué)業(yè)的困境、來自親人和朋友的誤解、醫(yī)療不公所帶來的創(chuàng)傷,以及由于CDC和保險公司不承認(rèn)慢性萊姆病的存在而產(chǎn)生的巨大經(jīng)濟壓力。無數(shù)患者的痛苦被忽視,甚至被指責(zé)他們的病痛是來自于自己的想象。數(shù)十年來,慢性萊姆病患者一直在等待醫(yī)療體系的重視,并提供更有效的治療方案。他們憤怒,他們害怕,他們感到被自己的身體所背叛,感到孤立無援,他們的聲音不被聽見,仿佛被困在一座看不見的孤島中。

從本質(zhì)上講,第十三屆“三影堂攝影獎作品展”是第十三屆“三影堂攝影獎”的入圍作品成果展——雖然我不知道展覽本身會對獎項的評選產(chǎn)生多少影響,那么,從邏輯上講,第十三屆“三影堂攝影獎作品展”便是一個展覽的展覽了——20組入圍作品構(gòu)建了20個展覽,而這20個展覽又一同組建了一個群展,于是,其便需要面對現(xiàn)實中的諸多局限性:展覽的空間問題、作品與作品之間的關(guān)系、藝術(shù)家自身的展覽經(jīng)驗……

也許,“網(wǎng)絡(luò)時代”已經(jīng)改變了人們對于實體展覽的既有認(rèn)知,也許,三年的特殊時期已經(jīng)弱化了人們對于實體展覽的具體感受,在第十三屆“三影堂攝影獎作品展”的展覽現(xiàn)場,我發(fā)現(xiàn)其顯現(xiàn)出了一種“簡單化”的趨勢:一些攝影師直接將自己的作品懸掛/粘貼在展墻之上后,便認(rèn)為布展已經(jīng)完結(jié),而對于作品本身的思考就顯得比較單薄——不自覺間便弱化了作品本身的意義。在當(dāng)下,影像展覽的意義不應(yīng)該再像檔案/文獻那般的單純展示,其應(yīng)該構(gòu)建一個場域——既要輸出攝影師/攝影藝術(shù)家賦予影像作品的意義,也要吸收觀者對于影像作品的觀看反饋,這是一種平等的、相互的關(guān)系。但不知為何,對于今年的許多入圍“三影堂攝影獎”的攝影師/攝影藝術(shù)家而言,如何搭建一個有效的展覽反而成了一個需要討論的話題。反觀之前的許多“三影堂攝影獎作品展”,我們總會在其中發(fā)現(xiàn)入圍的攝影師/攝影藝術(shù)家們對于展覽效果的多種實驗。

敘事性/故事性是第十三屆“三影堂攝影獎作品展”的一個群體性特點,在展覽的20組作品中,許多作品——大概有13組——都顯現(xiàn)出了一種敘事性的創(chuàng)作邏輯——通過照片/圖像來講述一個故事。例如,《無依之地》系列作品講述了慢性萊姆病患者群體的生存狀況——“通過私密的敘述,記錄了這些患者所長期承受的不為人理解的病痛,生活困境與情感疏離。”《白日夢》系列作品則描繪了一個與現(xiàn)實世界平行/交互的異世界的狀況——“我模擬了一個這樣的世界,你可以理解為一個我們的平行宇宙,環(huán)境日常和我們類似,里面生活的‘生物’有著介于物件和人類之間的形體,TA們交談,佇立, 看電話,甚至與你對視。”……當(dāng)然,這種敘事性傾向也許只是第十三屆“三影堂攝影獎作品展”的一個部分顯現(xiàn),但其也從一個側(cè)面折射出中國攝影在當(dāng)下的一種具體樣貌。

此外,在展覽現(xiàn)場,我還發(fā)現(xiàn)了一個有趣的現(xiàn)象:在20位/組入圍的攝影師/攝影藝術(shù)家中,擁有留學(xué)經(jīng)歷的攝影師/攝影藝術(shù)家為13位/組,占據(jù)入圍人數(shù)的65%——三位獲獎的攝影師/攝影藝術(shù)家也都隸屬于此。而且,這些擁有留學(xué)經(jīng)歷的攝影師/攝影藝術(shù)家還習(xí)慣性地將自己以往的展覽“經(jīng)驗”挪移到第十三屆“三影堂攝影獎作品展”的展覽現(xiàn)場。例如,許多攝影師/攝影藝術(shù)家就直接將英文作為了展覽的具體內(nèi)容,這對于國內(nèi)的許多普通觀者而言,就人為地制造了一種交流上的阻礙,而原本應(yīng)該強化的相互關(guān)系也就被弱化了。

總體來說,第十三屆“三影堂攝影獎”依然保持了較高的水準(zhǔn),雖然其也顯現(xiàn)了一些具體的問題,但這些問題不僅僅是“三影堂攝影獎”在當(dāng)下所要面對的問題,它也是中國攝影自身在當(dāng)下所要面對的問題。