從“各行其是”到“同舟共濟”:鄉村情感治理的生成邏輯

曹靜暉 梁富欣

摘 要:? 隨著社會轉型升級,鄉村由“熟人社會”過渡為“半熟人社會”,村民異質性凸顯,舊有情感規則生存的社會基礎發生巨變,原有社會規范式微。在理性選擇下,集體行動的生長空間被嚴重壓縮。尤其面對轉型中的風險,顯著地表現為村民行為原子化、響應服務被動化與資源儲備薄弱化,消解了鄉村治理的效力。如何推動村民從“各行其是”轉向“同舟共濟”,打造面向現代化的鄉村治理共同體,是實現基層治理能力現代化目標面臨的重要課題。通過對M村的考察,構建情感治理的分析框架,分析情感治理如何作用于基層治理體系。研究發現,“情感嵌入—情感融合—情感輸出”能有效重塑個體情感,改善鄰里關系;在情感共鳴中催生群體認同,促成情感聯盟,凝聚集體力量。在集體聯盟的感召下,鄉土情懷升華為家國情懷,打造鄉村治理共同體。“個體情感—群體情感—家國情感”相輔相成、螺旋式地演進,推動基層治理有效轉型。

關鍵詞:社會轉型;情感治理;情感嵌入;情感融合;情感輸出

中圖分類號:D630???? 文獻標志碼:A???? 文章編號:1009-055X(2024)03-0148-09

doi:10.19366/j.cnki.1009-055X.2024.03.014

一、問題的提出

黨的二十大報告指出,以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興,在中國式現代化的進程中完善社會治理體系,提升社會治理效能,建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體[1]。鄉村治理是社會治理體系的末梢,鄉村能否實現善治,不僅關系廣大村民生活安定有序是否得到保障,而且事關能否落實鄉村振興戰略與打造鄉村治理共同體。

20世紀90年代以來,隨著經濟發展和社會結構的深刻變遷,鄉村發生了巨變。鄉村由傳統以血緣、宗族為紐帶且具封閉性的“熟人社會”[2]145-160過渡為以地緣和業緣為紐帶且具半開放性的“半熟人社會”[3],以宗族關系為特征的關系網絡逐漸松解,村民間異質性凸顯[4]。隨著地方性共識的逐步喪失,鄉村原有的社會規范難以約束村民行為,鄉村內生秩序的消解加速,以“人情”“禮俗”為代表的內生性約束力量不斷解構[5],村民們行為漸趨原子化[6]。同時,在工業化進程的加快和科技的加速進步下,各類風險越來越頻繁地侵襲鄉村[7]7-18,不斷對社會轉型中的鄉村治理提出挑戰。城鄉經濟發展的非均衡性使社會資本較少流入鄉村[8],加劇鄉村在經濟、物質、人才資源等方面的匱乏。城鄉二元結構與鄉鎮綜合改革因素交替,消解了鄉村的自治功能[9],鄉村干部忙于完成各項“留痕”任務而無暇聯結村民[10],鄉村籌集資源能力不足,組織管理人員短缺,使其只能維持低度的有限治理,鄉村治理的“脆弱性”凸顯[4]。鄉村治理面臨著社會關系淡漠化、原有社會規范式微和個體行為理性選擇的困境[11]2-30。個體行為原子化的邏輯在治理中占支配地位,集體行動的生長空間被嚴重壓縮。鄉村如何突破集體行動之困境,實現可持續的有效治理?這是一個重要的課題。

二、文獻綜述

圍繞鄉村治理的討論由來已久。鄉村治理大體上可分為制度治理、技術治理、能人治理、韌性治理等方式。一是以制度規范社會行為。“熟人社會”治理邏輯的失效呼喚著國家制度對鄉村社會轉型涌現的新問題作出回應。根據鄉村社會形態的變化,擺脫鄉村治理困境在于建構制度化的治理體制,以“一線治理”的制度協調聯動政治邏輯與行政邏輯[12],并建立“一部兩會”“一部兩會”指以村民小組為基本單位,構建“黨支部+戶主會+理事會”的治理格局,形成黨支部引領、戶主會決議、理事會執行的工作機制。的協商自治制度[13]以規范鄉村治理秩序。但面對繁重的治理任務,制度型支配關系易使村級組織產生消極迎合的行為傾向,造成“形式化”治理[14],同時也難以調動群眾廣泛參與。二是以科學技術管理社會行為,提倡以“技術治理”彌補制度單向性治理的供需錯配缺陷。

技術賦能通過消除數據壁壘和行動障礙,促進被賦能者之間治理資源整合、治理流程優化,從而實現信息共通、資源共享[15]。

信息技術平臺允許村民“虛擬在場”[16],以數字化的方式提高村民參與治理的積極性[17]。技術治理使得治理結構扁平化,但工具性的內在傾向卻可能引發價值異化[18]。三是嵌入“第一書記”等人才資源協調社會行為。能人治理不僅凸顯專業性,而且將知識、人脈、權威等多重資源嵌入鄉村[19],實現基層社會與國家權力互信[20]、資源與利益的粘合[21-22],引導道德價值。但駐村干部任職的流動性增加了其嵌入鄉村的難度,易出現“行動懸浮”的現象[23]。四是韌性治理。鄉村在應對社會轉型的風險時,易采取過激、非人格化的策略,導致治理的方向模糊甚至顛倒。

韌性治理能夠在鄉村治理受到沖擊時激勵村民集體行動,提高應對外界擾動沖擊的韌性,從依賴外力轉向自主應對,強化治理內生動力[24]。

因此,可加強政府、社會、公民以及環境的韌性建設[25],暢通從運動式應急向常態化治理的轉換機制。

既有研究總體上為推動鄉村治理提供了豐富的圖景,試圖將鄉村治理置于理性化、技術化、規范化的層面討論,對實現鄉村治理現代化具有啟發作用。然而,鄉村治理成效是現有制度規范、數字化賦能、治理專業性及公共意志等多重因素共同作用的結果,單純沿用某種治理方式都不可能實現持續的有效治理。這也是有的地方沿用上述治理方式,一味強調制度規范、技術理性但仍出現“治理無效”現象的原因。實現鄉村治理的可持續性之道在于保持村民在治理中的主體性地位并維系其對治理的積極情感。尤其面對社會轉型的風險時,不可忽視村民對鄉村治理的情感變化,而應彌合不同主體間的情感縫隙,避免因“去人格化”的動員方式造成“各行其是”的亂象。目前,雖然已有學者關注到情感對推動鄉村治理的催化作用,提出“以情治情”化解社會矛盾[26],協調社會利益,但遺憾的是,這些研究較少闡釋情感治理在社會轉型中是如何推動鄉村可持續性有效治理的。本文通過對佛山市順德區容桂街道M村進行參與式觀察,與當地農業與社會工作局、村委會等人員進行深度訪談,并收集該村治理的工作報告、新聞報道、相關書籍音頻等內容,探究鄉村情感治理的生成邏輯,以期為持續提升鄉村治理效能,應對鄉村治理風險提供新的思路。

三、分析框架與案例

(一)情感治理的分析框架

情感治理有助于維系干群間的良性互動關系,推動村民從“各行其是”轉向“同舟共濟”,是實現基層治理轉型的重要動力。情感治理之所以能夠成為推動鄉村治理的重要驅動力,是因為它根植于中國鄉村的歷史基因與社會價值。鄉村治理實際上是政治與社會的一種互動過程,其發展應與鄉村所處的社會形態相匹配。“半熟人社會”形態是傳統鄉村要素發生改變的過渡性結果,國家規則或市場規則并沒有完全取代“熟人社會”的情愫,村民們依然隱性地保留著對和諧互助鄰里關系的內生情感[6]。這種內生情感指鄉村共同體成員之間因共同居住、共同生活而形成的認同感和歸屬感,村民自主發揮自身價值以維持共同體內互惠共榮的情感[27]。內生情感根植于文化、社會、歷史等,是維持社會群體自覺開展集體行動的持續性力量。但因舊有情感規則生存的社會基礎發生巨變,這種內生情感也隨之慢慢發生變化,使鄉村難以調動村民自主參與鄉村公共事務治理,表現為消極式、被動式與滯后式的反應,難以適應社會轉型的風險變局。相較于內生情感,外生情感是由外界注入的情感,主要指基層行政人員、鄉村社會服務人員等主體在服務村民或與村民互動過程中所產生的認同感和向心力[28]。外生情感的注入能夠有效回應村民的情感需求,促使村民形成較強的群體意識,對集體行動產生心理認同感,提高其參與鄉村治理的積極性。

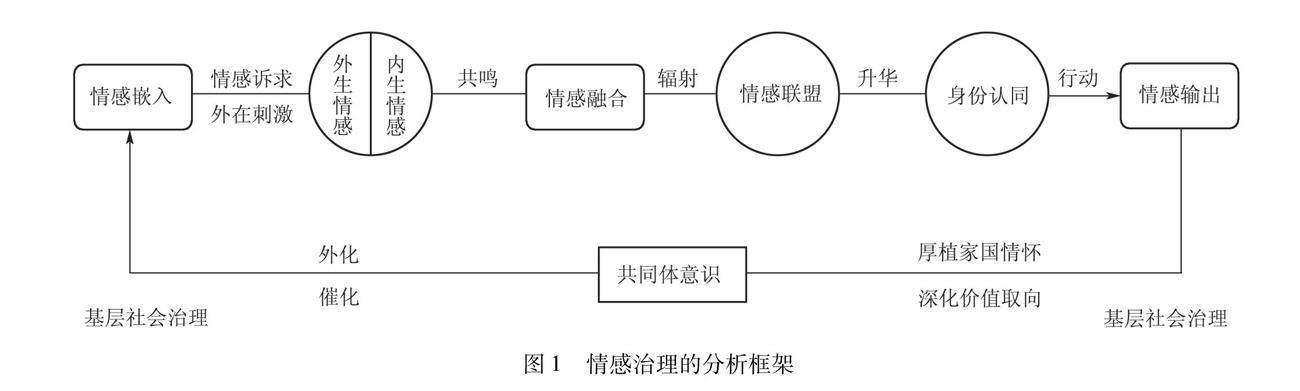

通過嵌入外生情感,以外生情感內化來促進內在情感的再生,引導村民將內生情感與外生情感有機融合[29],實現新的“情感輸出”,形成適應新的社會形態的情感規則,突破鄉村集體行動之困境,構建起鄉村治理共同體。結合已有理論研究和實踐考察,本文構建“情感嵌入—情感融合—情感輸出”的情感治理分析框架,如圖1所示,提煉情感治理經歷“個體情感—群體情感—家國情感”相輔相成的螺旋式演進過程。就情感治理的生成邏輯而言,它為和諧互助情愫的延續提供可能,為促成鄉村集體行動、提升鄉村治理效能、打造面向現代化的鄉村治理共同體奠定基石。

情感嵌入是情感治理的基礎。情感嵌入以培育村干部“為人民服務”的情愫為初始路徑,通過情感教育村干部,提高他們對投身鄉村治理的熱情,將個體主觀性、多樣化的情感培育為能夠設身處地、將心比心地為民解憂的服務態度與意識。區別于命令式的行政動員,鼓勵村干部采取“動之以情”的情感表達方式與村民進行溝通,融“情”于服務中,將這種外生情感快速嵌入新的治理情境中[30],聚焦于村民共同關注的焦點,開辟社會互動的活動陣地,暢通干群間的溝通渠道,主動搭建村干部與村民間的情感橋梁,加強情感聯系。村干部以及時、權威與透明的溝通幫助村民樹立對鄉村公共事務治理的正確認知,有效避免村民因認知不清而產生消極的情感,消除潛在的治理風險與社會矛盾[31],依靠外生情感的力量來轉變村民對參與鄉村公共事務治理的態度[32]。村干部代表“隱性在場”的國家與村民實現面對面互動,使村民感受到國家對自我情感的關懷,促使村民的個人情感與集體情感、國家情感發生模糊聯結[33],強化村民與鄉村的社會關系,進而催生村民對鄉村治理的積極情感能量[34]。

情感融合是情感治理的關鍵。在與村干部多次良性的“情感表達—情感回應”后,村民切實感受到村干部對其情感訴求的重視,刺激其對鄉村治理產生“認可”“欣賞”等情感[35],增加干群間互信的社會資本,改善干群關系。積極情感能量的累積為情感融合奠定了良好的情感資源,增進村民對鄉村治理的信心。個體情感因群體所處的環境變化而產生情感共鳴,使村民在面對相似的社會場景時逐漸展現出一致的情感反應,理解、支持與配合鄉村社會的運行。這種情感共鳴的能量輻射于廣大村民心中,使他們在集體中建構起身份認同,愿意依賴集體行動來解決鄉村公共事務,形成以集體行動處理公共事務的行為偏好。原先個性化的情感開始從私人領域轉向公共領域,成為影響集體行為的群體情感。情感是把人們聯系在一起的“黏合劑”[36]1,人與人之間在形成社會紐帶時會產生情感依賴。通過聯結村民間的群體情感,強化人際關系,促進個體心理要素與宏觀社會力量相結合[37],凝聚起共建共享共治的情感合力。

情感輸出是情感治理的動力。行動者對其在集體中身份的認識影響著其社會態度和社會行為,自我價值感知越高的群體具有越強烈的服務動機[38]。結合聲譽效應與情感激勵等方式,肯定不同行動者對鄉村治理的價值[39],深化村民對協同互助的認同感,壯大情感聯盟,鏈接各種資源推動鄉村治理。尤其是在面對社會轉型的風險時,利用情感要素發展“結對”關系,激勵正式組織與非正式組織交流[40],將個體利益與集體利益關聯起來,將更多的資源引入統一的治理目標中[41]。村民共享協作應對風險變局的情感狀態,推動公共心理“團結效應”的形成[42],以家庭為單位的“小家”情愫逐步升華為以鄉村為單位的社區情感,振興鄉村社會的精神風貌,推動鄉村治理的持續性健康發展。

在情感治理過程中,“情感嵌入—情感融合—情感輸出”并不是自發演進的,需要村干部從外部嵌入外生情感,推動情感治理的運行。村民原有內生情感與嵌入的外生情感有機結合,形成新的適應鄉村社會運行的情感規則與社會習慣。村民通過親身經歷與情感體驗,接受村干部個體情感輸出的熏陶,在鄉村社會中培育群體情感。在強化村民運用群體視角看待與評價鄉村公共事務治理的過程中,村民形成對群體身份的認同與依賴,建立起參與治理的主體精神,促進村民主動向治理共同體靠攏,樹立家國情感,將個人成長與國家歷史使命相結合,在全面推進鄉村振興、民族復興、國家富強的進程中實現自己的價值。

(二)研究案例概述

M村地處珠三角經濟發達鎮南部,是一個四面環水的小島,總面積約12平方千米,下轄東南西北中5個村民小組,共2 067戶村民,戶籍人口8 018人(農業人口約6 000人),外來務工人員近6 000人,鄰里關系疏離淡薄。據2020年統計,全村男性3 866名,女性4 152名,18至59歲人口4 839人,60歲及以上人口達1 653人。從2010年至2020年,村內60歲及以上人口占比從14.4%上升到20.6%,18至59歲人口占比從65.8%下降到60.3%。鄉村人口老齡化問題加劇,且“空巢老人”現象嚴重,公共生活沉寂。中共M村委員會

成立于2010年,下設9個黨基層組織和5個村民小組黨組織。其中村“兩委”干部7人(交叉任職3人),村黨支部委員7人,村委會委員3人參見佛山市順德區人民政府依申請公開的《佛山市順德區人口統計資料》(2010—2020年)。 ,村級組織管理人員稀少,無暇聯結村民參與鄉村治理。自2010年起,鄉村組建多支志愿隊開展社會服務,但因大部分的青年志愿者離鄉,難以形成常態化的志愿儲備。M村運用情感治理實踐了鄉村從“各行其是”走向“同舟共濟”,是深度理解情感治理在社會轉型的治理樣本。

四、情感治理的生成邏輯

鄉村社會秩序的內生性和外生性置于同一場域中不斷產生張力。一方面,傳統內生性力量不斷解構,內生情感以隱性在場的狀態嬗變與延續,導致鄉村治理陷入社會關系冷漠化、原有社會規范式微與個體行為理性選擇的集體行動困境之中。另一方面,外生性力量懸浮于鄉土社會[43],并未形成新的情感規則。尤其是在社會轉型升級導致不確定性激增時,鄉村治理的“脆弱性”凸顯,表現為村民行為原子化、響應服務被動化與資源儲備薄弱化等問題,大大增加鄉村治理的壓力。

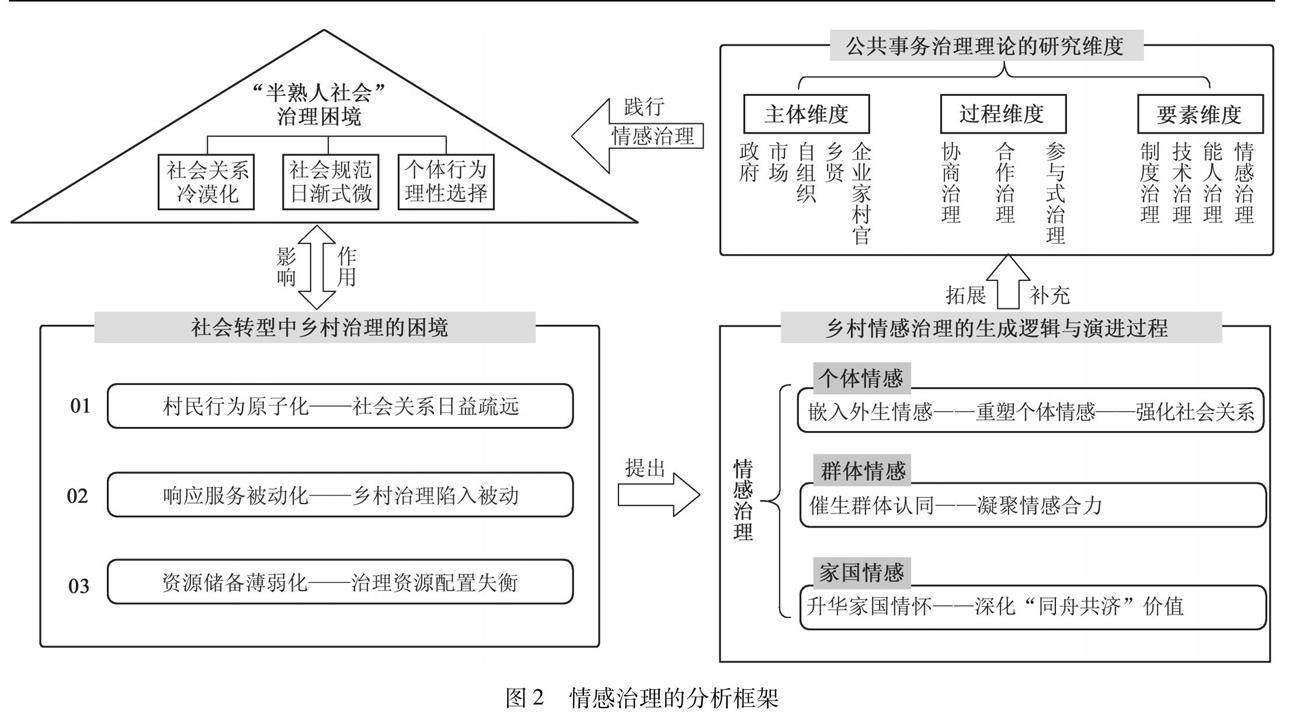

重視情感自身的生成邏輯,合理運用情感治理,能夠有效推動鄉村治理現代化的目標實現。通過對M村治理過程的深度挖掘,發現村干部個體積極情感的嵌入有助于重塑村民的個體情感,引導鄉村鄰里關系從疏遠走向團結,情感治理分析框架如圖2所示。進一步而言,人際關系的升溫有助于催生群體情感,形成情感合力,促成鄉村治理從被動走向主動。隨著群體情感的累積,村民們愿意團結協作應對風險變局,達成建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體的共識,締結家國同構的情感聯盟并積極投身于社會治理的實踐中,從而推動人、物、力等治理資源配置從失衡走向平衡。

(一)個體情感

1.嵌入外生情感

村民的內生情感并非自然就與外生情感融合,而是需要一定的外在刺激。村干部樂于服務、甘于奉獻的情感表達是情感嵌入的重要原因。嵌入積極的個體情感具有正向影響鄉村鄰里關系和社會行為等一系列功能;相反,嵌入消極的個體情感可能為情感治理帶來更多的不確定性。因此,情感嵌入關鍵在于教育村干部樹立積極向上的服務與奉獻意識,以村干部積極的個體情感表達來刺激村民多樣化的個體情感。村干部在與村民的日常交往中引導和培育村民對鄉村治理的內生情感,促使村民與村干部產生共情,從而理解鄉村治理的行為邏輯,提高村民對鄉村決策的理解、對鄉村管理的支持與鄉村監督的配合程度。M村通過組織村干部學習“雷鋒精神”,以身邊的正能量故事教育村干部用實際行動為人民服務;鄉村第六村改小組成員自愿放棄國慶假期休息時間,走訪50余戶村民與企業,詳細記錄下他們的搬遷訴求;在整個調查過程中,這群村干部始終堅持為村民服務,真正用心用情為民排憂資料來源于M村微信公眾號。。

2.重塑個體情感

尊重村民在社會轉型升級下的多樣化需求,搭建起傾聽村民心聲、解決村民難事的議事平臺,收集村民對鄉村治理的意見與建議,保障常規性公共事務治理與服務能夠延伸到村民身邊,及時地為村民解決“急難愁盼”問題,滿足村民對美好生活的期待。

“M村黨委書記強調,要緊貼村民生活,以服務攤位的形式,將公益義診、便民服務、政策宣傳、法治教育、健康知識講座等送至村民家門口。”(村委會工作人員I-20220221)來源于2022年2月21日訪談M村村委會工作人員有關M村常規性公共事務治理情況。

在實際的情感互動過程中疏導村民在社會轉型中的疏遠心理與消極情感,向村民傳遞集體行動的積極情感[44],促進村民內生情感與外生情感的重塑與轉換,強化個體與集體在鄉村社會的情感聯系,拉近村民間的心理距離[45],促進情感紐帶的生成,構建起和諧互助的鄰里社群。調研發現,村干部向股份社、業主、租戶通俗地解釋村改政策,并設身處地為村民考慮,贏得租戶對清拆的理解與支持。

正如村民A所言:“作為土生土長的M村人,見證著村干部為村改付出的努力,想到不久的將來會建起繁華的商業圈,感到非常自豪與滿足。”(村民A-20210904)

村民雖然具有“經濟人”的自利性,但同樣有潛在利他精神,借助嵌入外生情感以發展村民個體情感的力量,協商制定互惠的規范,在長期的互惠關系中使集體行動的價值趨于穩定[46]21。

(二)群體情感

1.催生群體認同

任何跳過村民討論和商討環節的決策都存在強加集體意志的風險[36]。 鄉村中一些非規則性、瑣碎的事務本身也難以用科層化、標準化的正式規則進行治理。借助“關鍵群體”的聲望,聯結村民對鄉村內人、事、物的情感[47],以情感儀式化的過程發展非正式關系[27],“以情治情”喚醒村民的主體意識[48],構建群體身份認同。

“據余先生說,他頻繁參與鄉村公益是與一段經歷有關。他受到鄉親羅先生資助,才解決高中入學困難。羅先生是華僑,但一直心系家鄉發展,早些年他親自發動旅港的同鄉興辦毛織廠,促進村內就業和外向型經濟發展。一直以來,鄉企給予我們很大支持。” (村委會工作人員J-20220221)

正如工作人員所言,發揮關鍵領袖的情感號召力,能以情感激勵的方式厚植責任[30]。借助典型事件引發村民的感同身受,可以在群體間傳播與弘揚團結互助的價值,形成集體印象[49],為村民樹立“同舟共濟”一致性認同提供意義維系。最終,鼓勵村民走出私人領域并主動參與協商公共事務,化解社會矛盾,協調公共利益,捍衛集體利益[50],打破村民行為原子化的桎梏,緩解村級組織在社會轉型中的治理壓力。

2.凝聚情感合力

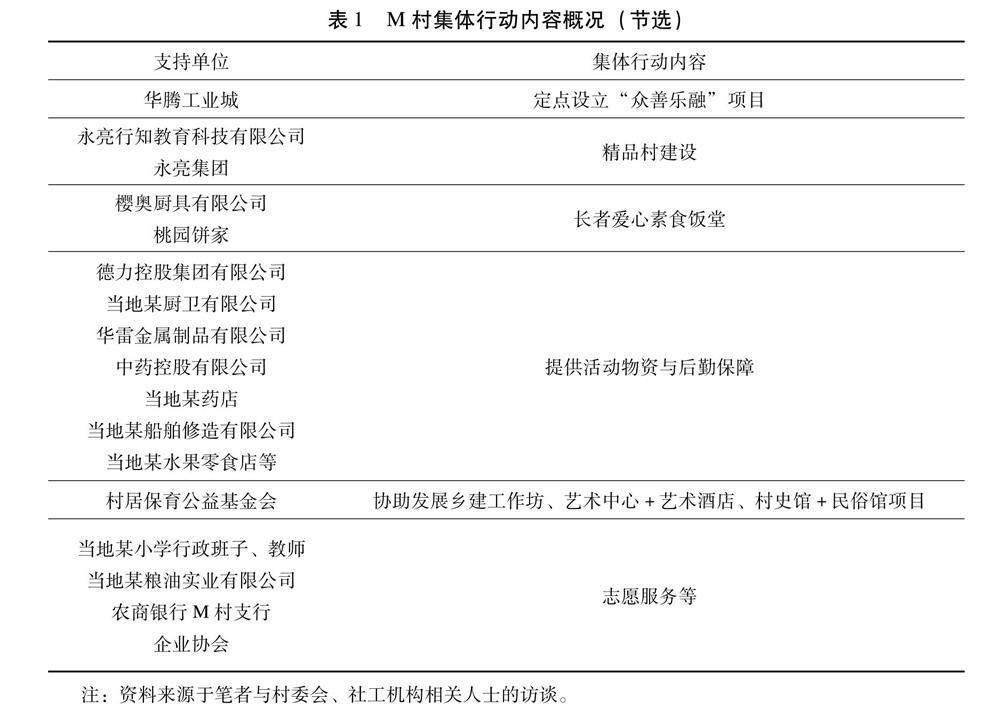

集體情感的融合是一個長期化的過程,隨著群體情感在個體、組織和鄉村的多重互動中不斷積累與鞏固,這種非正式的群體情感得到快速傳播[45],強化了村民的鄉土情懷,促使其結成情感聯盟。利用“鄉愁”情愫,凝聚情感合力,M村充分發揮鄉企、社會團體以及其他組織在專業、資源、信息與管理等優勢來反哺鄉村[41],如表1所示。在鄉村養老服務、村居建設與文化服務等方面,打開了鄉村集體行動的局面,促成多元主體自覺參與鄉村公共事務治理與服務。

(三)家國情感

1.升華家國情懷

內生情感與外生情感的相互融合,通過信任、聲譽、互惠等一系列微觀機制作用于基層治理體系,在集體行動、利益協調和服務供給等領域實現治理創新,演化出適應社會形態變遷與中國式現代化進程的新的情感規則。情感治理不僅重塑鄉村社會交往、社會資本的關系網絡,而且催生出鄉村社會運行的公共性與適應性。在集體行動的正向情感傳遞中,村民對鄉村的認同逐漸擴散為個體對家國同構的認同,建立起鞏固與維護社會治理成果的責任感和使命感,打造面向現代化的社會治理共同體,為實現傳統鄉土社會向中國式現代化鄉村的轉變提供動力支持。

2.深化“同舟共濟”價值

情感治理并不排斥制度和機制的運用和保障,而且,情感治理和制度治理恰恰需要相互補充。情感治理的根本運行機制是通過情感影響人的思維過程來引導人的行為和價值取向。家國情感的升華不僅在基層社會營造了和諧互助的治理氛圍,促進社會治理持續煥發活力,而且實現了對舊有內生情感的吸納包容和轉化重建,筑牢中華民族共同體意識的思想基礎,深化“同舟共濟”的價值觀,為村民指明了道德與情感寄托的正確方向。

“據調研了解,在全國突發性公共衛生危機多點爆發之際,M村近60名醫護人員主動響應前往外地支援,發動廣大村民利用自身資源,籌集醫療防護用品、生活保障品等資源,迅速地為鄉村應對風險變局提供了充足的治理資源儲備。”(村委會工作人員I-20220221)。

正是因為村民樹立起家國情感,將謀求個人發展與歷史使命緊緊結合,勇于擔當,敢于作為,所以M村可以及時彌補基層治理在風險變局下的資源缺口,保障基層社會常規性公共事務與公共服務的有效運轉。

五、結論與討論

近年來,為追求治理的理性與效率,學界主要從制度規則、行政命令、科學技術等角度對推動鄉村治理進行了研究。但一味強調理性化的治理方式忽略村民隱性的情感需求,依舊難以突破集體行動的困境。盡管鄉村基層組織承擔著兜底責任,通過分工與激勵能最終形成集體行動[51],但合作主體間的不平等性、合作過程的低規范性[52]等問題依然存在。而且,當基層的情感訴求長期得不到關注與滿足,便會消解鄉村治理的效力,使得原有的治理方式不能達到滿意的結果。研究發現,“情感嵌入—情感融合—情感輸出”引導村民在社會轉型中從“各行其是”轉向為“同舟共濟”的價值取向,有助于打造鄉村治理共同體。嵌入外生情感,能夠刺激村民的內生情感,重塑個體情感,有效改善鄰里關系,最終在村民的情感共鳴中催生群體認同,達成情感聯盟,凝聚群體情感,促成集體行動。在正向情感熏陶下,村民的鄉土情懷逐步升華為家國情懷,深化中華民族共同體的思想意識。“個體情感—群體情感—家國情感”螺旋式地演進,推動情感治理成為實現基層治理轉型的重要動力。這一結論拓展了鄉情糾正多層行動者行動偏差的觀點[53],深入闡釋情感治理的生成邏輯,回應了情感治理如何作用于基層治理體系,實現從“各行其是”到“同舟共濟”的目標。

治理的底層邏輯是尋求治理者與廣大群眾一致的行為傾向,而情感治理恰恰是作用于體系、制度和機制中良好的“潤滑劑”,推動制度優勢與技術優勢轉換為治理效能。但是,柔性化的情感治理同樣可能消解剛性化制度治理的效力。如何平衡情感與法律、道德的關系,促進“情-理-法”相融合,彌合國家權力、基層社會與人民群眾的情感縫隙,這是未來值得進一步研究的一個問題。

參考文獻:

[1] 習近平.高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告[N].人民日報,2022-10-26(01).

[2] 費孝通. 鄉土中國[M]. 上海:上海人民出版社,2006.

[3] 賀雪峰.論半熟人社會——理解村委會選舉的一個視角[J].政治學研究,2000(3):61-69.

[4] 楊磊,王俞霏.鄉村應對公共衛生事件的韌性及其提升路徑[J].華中科技大學學報(社會科學版),2022,36(2):78-85.

[5] 賀雪峰.半熟人社會[J].開放時代,2002(1):114-115.

[6] 陳軍亞.韌性小農:歷史延續與現代轉換——中國小農戶的生命力及自主責任機制[J].中國社會科學,2019(12):82-99,201.

[7] 貝克. 風險社會[M].何博聞,譯.南京:譯林出版社, 2004.

[8] 王亞華,高瑞,孟慶國.中國農村公共事務治理的危機與響應[J].清華大學學報(哲學社會科學版),2016,31(2):23-29,195.

[9] 楊磊.返場、控制與捆綁:鄉鎮干部的壓力源及其解釋[J].公共管理與政策評論,2020,9(1):63-72.

[10] 楊君,周自恒.治理過密化:理解鄉村社會中國家聯結個人的一種方式[J].公共管理評論,2022(5):15-19.

[11] 奧爾森.集體行動的邏輯[M].上海:上海人民出版社,1995.

[12] 杜鵬.一線治理:鄉村治理現代化的機制調整與實踐基礎[J].政治學研究,2020(4):106-118,128.

[13] 卜令全,毋世揚.構建“一部兩會”治理格局 推動基層治理重心下移——基于憑祥市L村L屯的實踐分析[J].中國行政管理,2021(12):151-153.

[14] 鄒建平,盧福營.制度型支配:鄉村治理創新中的鄉村關系[J].浙江社會科學,2016(2):68-72,157.

[15] 葉勇,吳懿君,陳燕. 數字技術何以賦能城市基層社會治理——基于福州市鼓樓區“一線處置”的考察[J]. 華南理工大學學報(社會科學版), 2023, 25 (1): 146-156.

[16] 王冠群,杜永康.技術賦能下“三治融合”鄉村治理體系構建——基于蘇北F縣的個案研究[J].社會科學研究,2021(5):124-133.

[17] 馮獻,李瑾,崔凱.鄉村治理數字化:現狀、需求與對策研究[J].電子政務,2020(6):73-85.

[18] 雷望紅.被圍困的社會:國家基層治理中主體互動與服務異化——來自江蘇省N市L區12345政府熱線的鄉村實踐經驗[J].公共管理學報,2018,15(2):43-55,155.

[19] 張登國.第一書記“嵌入式”鄉村治理的行動范式與優化策略[J].山東社會科學,2020(11):74-79.

[20] 原超.新“經紀機制”:中國鄉村治理結構的新變化——基于泉州市A村鄉賢理事會的運作實踐[J].公共管理學報,2019,16(2):57-66,171.

[21] 朱侃,郭小聰,寧超.新鄉賢公共服務供給行為的觸發機制——基于湖南省石羊塘鎮的扎根理論研究[J].公共管理學報,2020,17(1):70-83,171.

[22] 郭小聰,曾慶輝.“第一書記”嵌入與鄉村基層粘合治理——基于廣東實踐案例的研究[J].學術研究,2020(2):69-75.

[23] 魏程琳.雙重嵌入與制度激活:第一書記推動基層協商民主的經驗邏輯[J].北京工業大學學報(社會科學版),2021,21(6):11-22.

[24] 陳霄,李勝會. 鄉村振興背景下農村人居環境韌性治理:機制與路徑[J]. 華南理工大學學報(社會科學版), 2023, 25 (3): 116-126.

[25] 王磊,王青蕓.韌性治理:后疫情時代重大公共衛生事件的常態化治理路徑[J].河海大學學報(哲學社會科學版),2020,22(6):75-82,111-112.

[26] 許曉.生活共同體:鄉村治理有效的實踐路徑——基于貴州省臺盤村“村BA”的田野調查[J].求實,2024(1):84-95,112.

[27] 潘小娟.基層治理中的情感治理探析[J].中國行政管理,2021(6):6-10.

[28] 李賽南,關家運.基層治理場域的情感治理:內生性與外生性[J].廣西經濟,2021,39(Z3):56-61.

[29] 羅強強,楊茹.寓情于理:基層情感治理的運行邏輯與實踐路徑[J].江淮論壇,2022(5):158-164.

[30] 文宏,林仁鎮.城市基層治理共同體建構中的情感生成邏輯——基于佛山市南海區的實踐考察[J].探索,2022(5):141-151.

[31] BROOKS S K,WEBSTER R K,SMITH L E, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence[J]. The Lancet, 2020, 395(10227):912-920.

[32] YE M,LYU Z. Trust, risk perception, and COVID-19 infections: evidence from multilevel analyses of combined original dataset in China[J]. Social Science & Medicine, 2020(265):113517.

[33] 劉暢.外生型鄉村精英的情感治理實踐——基于獨龍江鄉駐村干部工作的觀察[J].中共云南省委黨校學報,2022,23(4):130-141.

[34] 張國磊,馬麗.重大疫情下的農村封閉式治理:情境、過程與結果——基于桂中H村的調研分析[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2020,20(3):32-41.

[35] 劉玉珍.農村精準扶貧實踐中的情感邏輯及其治理路徑[J].云南社會科學,2019(5):29-36,186.

[36] 特納,斯戴茲.情感社會學[M].孫俊才,文軍,譯.上海:上海人民出版社, 2007.

[37] 張震,唐文浩.韌性治理共同體:面向突發公共風險的鄉村治理邏輯[J].南京社會科學,2022(10):54-62.

[38] TAFEL H, TURNER J C. The social identity theory of intergroup behavior[J]. Psychology of Intergroup Relations,1986,13(3):7-24.

[39] 包涵川.邁向“治理有機體”:中國基層治理中的情感因素研究[J].治理研究,2021,37(1):98-108.

[40] 梁琴.由點到網:共同富裕視域下東西部協作的結對關系變遷[J].公共行政評論,2022,15(2):133-153,199.

[41] GRANOVETTER M S.The strength of weak ties: a network theory revisited[J].Sociological Theory,1983,1(6):201-233.

[42] 方敏,張華.危機干預如何修復政府信任?——風險溝通與社區支持的調節作用[J].公共行政評論,2021,14(6):4-23,197.

[43] 董運生,張立瑤.內生性與外生性:鄉村社會秩序的疏離與重構[J].學海,2018(4):101-107.

[44] 劉玉珍.農村精準扶貧實踐中的情感邏輯及其治理路徑[J].云南社會科學,2019(5):29-36,186.

[45] 劉太剛,向昉.“以規治情”與“以情治情”:社區情感治理的再認識[J].中國行政管理,2021(6):11-18.

[46] 阿克塞爾羅德.合作的進化[M].吳堅忠,譯.上海:上海人民出版社,2007.

[47] 唐亞林.人心政治論[J].理論與改革,2020(5):115-129.

[48] 李立.民族互嵌式社區情感治理實踐路徑探究[J].廣西民族研究,2021(2):17-23.

[49] 曹威偉,張云英.“一核多元”社會網絡:理解中國社會動員能力的新視角——基于疫情危機應對實踐的思考[J].湖南農業大學學報(社會科學版),2020,21(6):66-73,83.

[50] 奧斯特羅姆.社會資本:流行的狂熱抑或基本的概念?[J].經濟社會體制比較,2003(2):26-34.

[51] 常明,王西琴,張馨月.鄉村公共事務有效治理的實踐邏輯——以紙屯村灌溉系統多元合作治理為例[J].農村經濟,2022(2):91-99.

[52] 王俊程,胡紅霞.中國鄉村治理的理論闡釋與現實建構[J].重慶社會科學,2018(6):34-42.

[53] 藍煜昕,林順浩.鄉情治理:縣域社會治理的情感要素及其作用邏輯——基于順德案例的考察[J].中國行政管理,2020(2):54-59.

From“Acting Their Own Way” to “Working Together”:

The Generation Logic of Rural Emotional Governance

CAO Jinghui LIANG Fuxin

(School of Public Administration, South China University of Technology, Guangzhou 510641, Guangdong,China)

Abstract:With the transformation and upgrading of the society, the countryside has changed from an “acquaintance society” to a “semi-acquaintance society”. The heterogeneity of the villagers is highlighted, the social foundation of the old emotional rules has changed greatly, and the original social norms have declined. Under rational choice, the growth space of collective action is severely compressed. Especially in the face of the risks in the transformation, it is significantly manifested in the atomization of villagers behavior, the passivity of response to services and the weakness of resource reserves, which dispels the effectiveness of rural governance. How to promote the villagers to transform from “acting their own way” to “working together” and build a modern rural governance community is an important issue to realize the modernization of grassroots governance capacity. Based on the investigation of M village, the study constructed an analysis framework of emotional governance to analyze how emotional governance acts on the grassroots governance system. The study finds that “emotional embedding-emotional fusion-emotional output” model can effectively reshape individual emotions and improve neighborhood relations; in the emotional resonance, group identity is generated, emotional alliance is promoted, and collective strength is condensed. Inspired by the collective alliance, the local feelings are sublimated into the feelings of home and country, and the rural governance community is built. “Individual emotion-group emotion-family and country emotion” complement each other and evolve in a spiral way to promote the effective transformation of grassroots governance.

Key words: social change; emotional governance; emotional embedding; emotional fusion; emotional output