歸義軍時期敦煌石窟中的紀功現象研究

楊文博

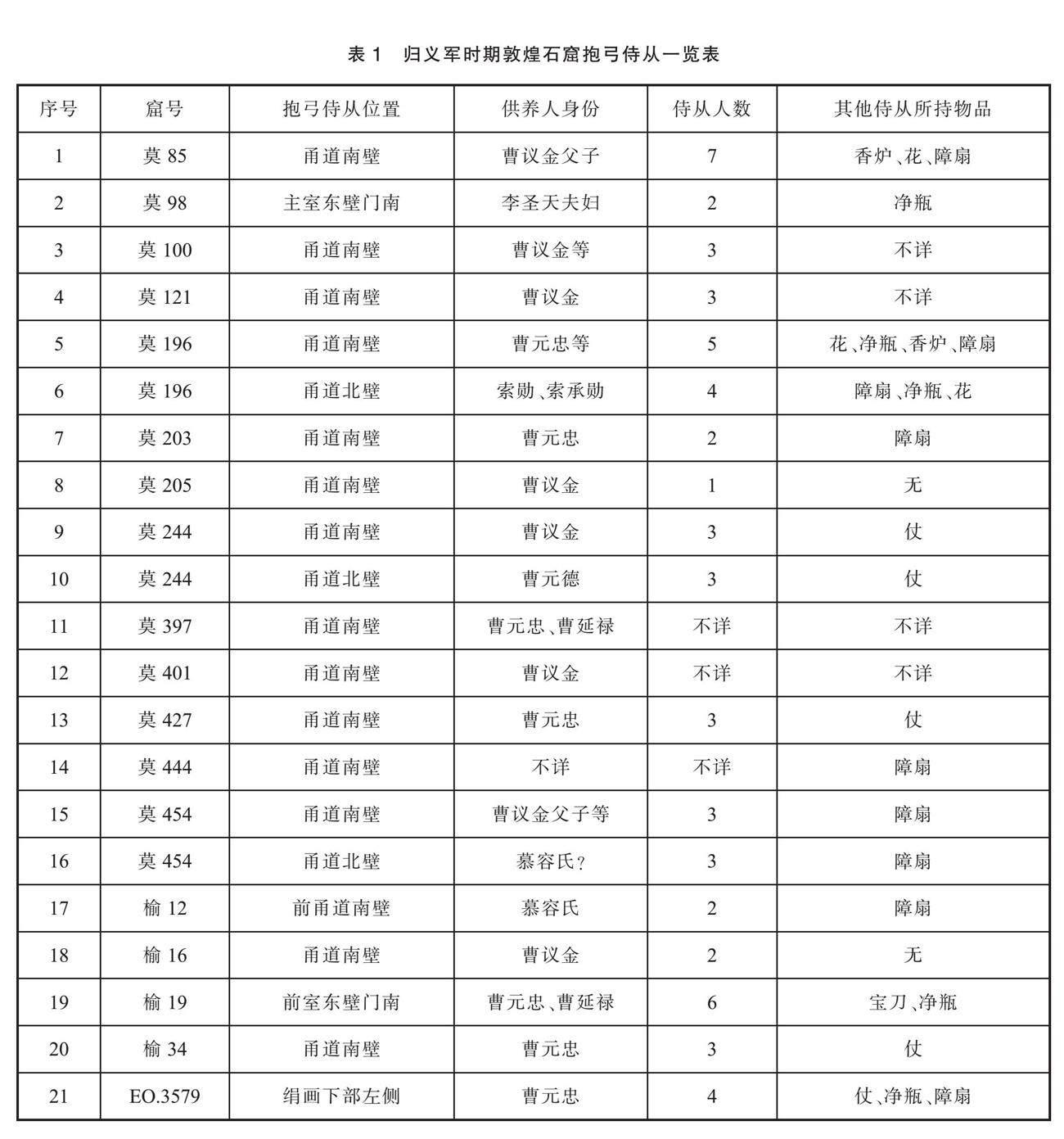

內容摘要:莫高窟第85、100、121、196、203、205、244、397、401、427、444、454窟,榆林窟第12、16、19、34窟,在甬道南、北壁或其他位置繪有索勛、曹議金以及李圣天等供養人像。這些供養人像身后繪抱弓箭的侍從。侍從所抱的弓箭應是由皇帝賞賜。供養人像身后繪制抱弓箭的侍從,其實是對供養人功績的記述和彰顯。抱有弓箭的侍從出現在歸義軍時期敦煌石窟的供養人像中具有紀功的性質。

關鍵詞:歸義軍時期;敦煌石窟;抱弓侍從;紀功

中圖分類號:K879.21 ?文獻標識碼:A ?文章編號:1000-4106(2024)03-0063-12

A Study on the Recording of Merit in Dunhuang Caves from

the Gui-yi-jun Regime Period

—A Case Study on Attendants Holding Bows in Illustrations of Donor Figures

YANG Wenbo

(Institute of Archaeology, Dunhuang Academy, Dunhuang 736200, Gansu)

Abstract:In caves 85, 100, 121, 196, 203, 205, 244, 397, 401, 427, 444 and 454 of the Mogao Grottoes, and in caves 12, 16, 19 and 34 of the Yulin Grottoes, the portraits of cave donors that include known historical figures such as Suo Xun, Cao Yijin and Li Shengtian(the King of Khotan) are painted either on the south or the north wall of the corridors, or in other similar positions, and are often depicted with attendants holding bows and arrows behind them. The bows and arrows these figures hold are likely rewards given to them by the emperor, and their presence in the caves can be seen as representing a visual record of the donors merits.

Keywords: Gui-yi-jun Regime period; Dunhuang Caves; attendants holding bows; recording of merit

歸義軍時期敦煌石窟中的供養人像是研究歸義軍歷史的重要材料,對于供養人像及其題記的研究學界已取得了豐碩的成果。供養人像身后的侍從所抱的器物同樣對歸義軍史的研究有所補益。筆者擬對歸義軍時期敦煌石窟供養人像身后侍從所抱的弓箭進行梳理,進而分析侍從所抱弓箭的來源以及出現在供養人像中的意涵。

一 供養人像中抱弓侍從概況

歸義軍時期,在營建石窟或重修甬道時,在甬道的南北兩壁繪制供養人像,部分洞窟不僅繪制供養人,還在供養人身后繪有數身侍從,侍從持有各類器具,其中部分侍從抱弓箭。為便于討論,現將這類抱持弓箭的侍從在敦煌石窟中分布概述如下。

莫高窟第85窟甬道南壁,根據陳菊霞先生考證,繪有七身供養人像,供養人為曹議金父子[1];三身侍從,其中西起第一身左手抱箭囊,右手執弓。莫高窟第98窟主室東壁門南繪供養人兩身,由供養人題記可知為于闐國王李圣天和于闐皇后曹氏[2];于闐皇后身后有兩身男性侍從,其中北起第二身侍從懷抱箭囊與長弓。莫高窟第100窟甬道南壁繪供養人十一身,由供養人題記可知為曹議金等[2]49;在甬道東端供養人的身后繪有三身侍從,畫面雖然模糊,但依然可看出東起第二、三身侍從各抱一只箭囊。莫高窟第121窟甬道南壁繪供養人一身,阪尻彰宏先生認為是曹議金[3];侍從三身,西起第一身抱箭囊。莫高窟第196窟甬道南壁繪男供養人兩身,土肥義和先生認為西起第一身供養人為曹元忠[4],梅林先生認為是張承奉[5];侍從五身,西起第一身侍從雙手抱箭囊與長弓。莫高窟第196窟甬道北壁繪供養人像兩身,由供養人題記可知是索勛與索承勛父子供養像[2]87;供養人像后繪四身侍從,西起第一身侍從懷抱箭囊與長弓。莫高窟第203窟甬道南壁繪供養人像一身,阪尻彰宏先生認為此身是曹元忠[3]323;后面侍從兩身漫漶不清,但可看出有箭囊與障扇。莫高窟第205窟甬道南壁繪供養人像一身,阪尻彰宏先生認為此身是曹議金[3]323;抱弓箭的侍從一身。莫高窟第244窟甬道南壁繪供養人一身,侍從三身,西起第二身侍從抱弓箭;甬道北壁繪供養人像一身,侍從三身,西起第二身侍從懷抱箭囊與長弓。根據供養人題記,甬道南北兩壁的供養人分別為曹議金和曹元德[2]108。莫高窟第397窟甬道南壁繪供養人兩身,阪尻彰宏先生認為是這兩身供養人為曹元忠與曹延祿[3]323。莫高窟第401窟甬道南壁繪供養人像一身,根據題記內容可知為曹議金[2]152;供養人身后侍從形象漫漶嚴重,但可看出侍從所抱的箭囊。莫高窟第427窟甬道南壁繪供養人一身,由供養人題記可知為曹元忠[2]155;身后跟有三身侍從,呈上中下分布,最上層侍從懷抱箭囊與長弓。莫高窟第444窟甬道南壁繪供養人兩身,阪尻彰宏先生認為可能是曹延恭、曹延祿[3]323;供養人身后侍從形象已漫漶不清,存有障扇、弓梢與箭囊等物,根據弓與箭囊的位置判斷,抱弓的侍從應為西起第一身。莫高窟第454窟甬道南壁繪供養人像七身,根據所存留的供養人的題名可知第一、四、五、六身供養人分別為曹議金、曹元忠、曹延恭和曹延祿[2]171-172;侍從三身,西起第二身侍從抱箭囊;甬道北壁繪供養人九身,侍從三身,侍從形象較為模糊,但可看出西起第二身侍者抱箭囊;甬道北壁的供養人,《敦煌石窟內容總錄》[6]、郭俊葉先生[7]認為應是慕容氏供養人。榆林窟第12窟前甬道南壁繪供養人七身,為慕容氏家族供養人;侍從兩身,西起第二身抱弓與箭囊,侍從形象漫漶嚴重,可看出箭囊與弓梢。榆林窟第16窟甬道南壁繪曹議金供養人像一身[8];侍從兩身,西起第一身侍從抱箭囊、長弓與寶刀。榆林窟第19窟前室西壁門南繪侍從六身,西起第四身抱箭囊、長弓和寶刀;供養人像繪于甬道南壁,為曹元忠與曹延祿[6]210。榆林窟第34窟甬道南壁繪曹元忠供養像一身[3]323;侍從三身,西起第二身侍從抱箭囊、長弓與寶刀。除洞窟外,藏經洞出土的絹畫中供養人身后也有抱弓的侍從(表1)。法國吉美博物館藏EO.3579《不空羂索觀音曼荼羅圖》下部左側繪男供養人,其身后繪有四身侍從,第三身侍從抱箭囊、長弓與寶刀。

除莫高窟第85、100、121、203、205、397、401、427、444窟,榆林窟第16、34窟甬道南壁,莫高窟196、244、454窟甬道南北兩壁,莫高窟第98窟主室東壁門南、榆林窟第19窟前室東壁門南,榆林窟第12窟前甬道南壁以及法國吉美博物館藏絹畫EO.3579《不空羂索觀音曼荼羅圖》中的供養人像后都繪有抱弓侍從外,莫高窟第329、331、332、334窟等隋及初唐部分洞窟的主室北壁或東壁下部男供養人身后的侍從也抱有弓形物,此類弓形物的形制與歸義軍時期侍從所抱弓的形制有較大的差異,其具體性質與功用有待進一步研究。歸義軍時期的抱弓侍從多數繪制在洞窟甬道供養人像身后。敦煌石窟在甬道繪制供養人像較早出現在莫高窟盛唐第130窟,其甬道北壁繪晉昌郡太守樂庭瑰等人供養像(圖1),甬道南壁繪都督夫人供養像;樂庭瑰供養像后繪有數身侍從,侍從所持器具為凈瓶等佛事供養物品,并不見弓箭等。甬道供養人像后繪制抱弓侍從主要出現在歸義軍時期,這一時期配置抱弓侍從的供養人為索勛、曹議金為代表的曹氏家族、慕容家族以及于闐國王李圣天等。抱弓侍從出現在節度使、刺史和于闐國王等具有重要身份的供養人身后,有一定的特殊意義。

二 侍從所抱弓箭的來源

歸義軍時期敦煌石窟供養人像中出現二十余身抱弓的侍從。《唐六典》記載:“弓之制有四:一曰長弓,二曰角弓,三曰稍弓,四曰格弓。《釋名》曰:‘弓,穹也,張之穹然。其末曰肅,言肅邪也;以骨為之曰弭。中央曰柎,所撫持也。今長弓以桑柘,步兵用之;角弓以筋角,騎兵用之;稍弓,短弓也,利于近射;格弓,彩飾之弓,羽儀所執。”[9]侍從所抱的弓箭、箭囊用團花紋、三角紋等各類紋樣的錦布包裹,裝飾都十分華麗,榆林窟第16窟等窟出現的弓梢用綠色彩繪,莫高窟第427窟的弓梢一端系有一條帶子(現氧化變黑)。依據《唐六典》對弓的分類,供養人像中出現的弓應屬格弓之類。

攜抱弓侍從的供養人都手持香爐,作行香供養。同樣在莫高窟第409窟所繪的回鶻國王供養像中回鶻王也是手持香爐,與歸義軍時期敦煌石窟的供養人相同(圖2)。莫高窟第409窟回鶻王供養人像后跟有八身侍從,侍從分別持寶刀、弓矢、盾牌、傘蓋、障扇、骨朵等物品。劉人銘將此與《宋史·儀衛志》對比,認為其一定程度上反映出中原儀衛制度[10]。而且歸義軍時期供養人身后所繪侍從所抱的弓箭屬于羽儀所執的格弓之類。那么歸義軍時期敦煌石窟中出現在供養人身后侍從所抱的弓箭是否也反映的是儀仗制度。關于唐宋時期的儀仗制度,《新唐書·儀衛志》載:

第一行,長戟,六色氅,領軍衛赤氅,威衛青氅、黑氅,武衛鶩氅、驍衛白氅,左右衛黃氅,黃地云花襖、冒。第二行,儀锽,五色幡,赤地云花襖、冒。第三行,大槊,小孔雀氅,黑地云花襖、冒。第四行,小戟、刀、楯,白地云花襖、冒。第五行,短戟,大五色鸚鵡毛氅,青地云花襖、冒。第六行,細射弓箭,赤地四色云花襖、冒。第七行,小槊,小五色鸚鵡毛氅,黃地云花襖、冒。第八行,金花朱滕格楯刀,赤地云花襖、冒。第九行,戎,雞毛氅,黑地云花襖、冒。第十行,細射弓箭,白地云花襖、冒。第十一行,大羂,白毦,青地云花襖、冒。第十二行,金花綠滕格楯刀,赤地四色云花襖、冒。十二行皆有行滕、鞋、襪。[11]

《宋史·儀衛志》載:

第一行,黃雞四角氅(凡氅,皆持以龍頭竿);第二,儀锽五色幡;第三,青孔雀五角氅;第四,烏戟;第五,緋鳳六角氅;第六,細弓矢;第七,白鵝四角氅;第八,朱縢絡盾刀;第九,皂鵝六角氅;第十,細弓矢;第十一,槊;第十二,綠縢絡盾刀。揭鼓二,掌鼓二人。[12]

此外,P.3773V《凡節度使新授旌節儀》對節度使授旌節的儀仗也有記載:“天使押節到界,節度使出,先引五方旗,后鼓、角、六纛,但有旗、幡,不得欠少弓箭。”[13]從《新唐書》《宋史》和P.3773V《凡節度使新授旌節儀》的記載來看,儀仗制度中弓箭不單獨使用,必與戟、旗、幡等配合使用,但是供養人像中的侍從所持的物品除障扇外,并不見戟、旗、幡等其他儀仗物品。莫高窟第100窟主室南壁下部曹議金出行圖,其中儀仗隊伍中繪有步行帶弓箭的侍從,將弓背于身后(圖3),并非如供養人像中的侍從那樣將弓箭抱于懷中。從以上文獻關于儀仗制度中弓箭使用的記載以及曹議金出行圖中侍從帶弓方式可看出,其均與供養人像中侍從所抱的弓箭不符。而且陜西漢唐石刻博物館藏唐代皇帝、皇后禮佛供養圖中也出現傘蓋、羽葆等反映儀仗制度的內容(圖4),但是未有帶弓的侍從。所以筆者認為歸義軍時期供養人身后侍從所抱的弓箭反映的并不是儀仗制度。既然侍從所抱的弓箭并不來自儀衛,其來源又是什么?

檢閱史籍我們發現,唐宋時期皇帝將弓箭常用作賞賜之物。《舊唐書·太宗本紀》載:“丁未,引諸衛騎兵統將等習射于顯德殿庭……于是每日引數百人于殿前教射,帝親自臨試,射中者隨賞弓刀、布帛。”[14]《舊唐書·朱泚傳》載:“朱泚……大歷七年秋……十月,拜檢校左散騎常侍、兼御史中丞、幽州盧龍節度等使、幽州長史、兼御史大夫……泚至京師,代宗御內殿引見,賜御馬兩匹、戰馬十匹、金銀錦彩甚厚。又以器物十床、馬四十匹、絹二萬匹、衣一千七百襲賜其將士,宴犒之盛,近時未有……十一年八月,加拜同平章事。尋令出鎮奉天行營,復賜金銀繒彩并內庫弓箭以寵之。十二年,加檢校司空,代李抱玉為隴右節度使,權知河西、澤潞行營兵馬事。”[15]《新唐書·東夷傳》載:“初,師還,帝以弓服賜蓋蘇文,受之,不遣使者謝,于是下詔削棄朝貢。”[16]北宋太宗時期,也有皇帝賞賜弓箭的記載。《宋史·何繼筠傳》載:“(何承矩)淳化四年,擢為西上閣門使、知滄州,逾年徙雄州。御書印紙錄其功最,仍賜以弓劍。”[17]根據以上文獻記載可知,在唐宋時期皇帝對于有功之人或者藩屬國的國王常有賞賜弓箭的做法,尤其是朱泚曾任幽州盧龍、隴右節度使,因歸順朝廷,受到代宗的多次賞賜,其中就有內庫弓箭,作為隴右節度使的朱泚曾被皇帝賞賜絹、馬匹、弓箭等。敦煌石窟出現的索勛、曹議金等歸義軍節度使侍從所抱弓箭很有可能也是皇帝賞賜的,《宋會要》中就有宋太宗給曹延祿賞賜弓箭的記載。《宋會要輯稿·蕃夷五》載:“五月,延祿遣使來貢方物,乞賜生菜、臘茶、供帳什物、弓箭、鐃鈸、佛經,及賜僧圓通紫衣,并從之。十月,延祿遣使上表,請以圣朝新議諸經降賜本道。從之。”[18]根據《宋會要》的記載,曹延祿任節度使時期,朝廷確實對其賞賜過弓箭。

供養人像后侍從或侍女所抱其他物品也可證明弓箭由皇帝賞賜。榆林窟第16窟甬道南壁曹議金供養人像后的侍從不僅抱著弓箭,還抱著寶刀。莫高窟第427窟和榆林窟第19、34窟曹元忠供養人像后也抱著寶刀。法國吉美博物館藏EO.3579《不空羂索觀音曼荼羅圖》中下部男供養人身后的侍從同樣抱著寶刀和弓箭,由于絹畫中供養人榜題字跡脫落,無法識別供養人的身份,但從侍從所持的器具可以為我們判斷供養人的身份提供一些證據。法國吉美博物館藏EO.3579《不空羂索觀音曼荼羅圖》上部繪不空羂索觀音曼荼羅(圖5),下部左側繪男供養人,右側繪一身供養比丘尼與一身女供養人。男供養人身后有四身侍從(圖6),第一身侍從為童子形象,左手持仗,仗頭為金剛杵樣式,第二身侍從雙手持凈瓶,第三身侍從抱弓箭與刀,第四身侍從持障扇。凈瓶與障扇在供養人身后多有出現,弓箭與刀在曹議金與曹元忠身后也都有出現,雖從以上器物并無法直接判斷供養人的身份,但值得注意的是絹畫中男供養人身后第一身侍從所持金剛杵仗頭的仗在敦煌石窟中多在曹元忠身后出現。莫高窟第427窟曹元忠供養像后的三身侍從呈上中下分布,下部的侍從為童子形象,侍從雙手持仗,仗頭的形制同樣為金剛杵,仗的顏色雖有淡化,仍可看出侍從所持仗的形制(圖7)。榆林窟第34窟甬道南壁曹元忠身后也有三身侍從,持仗侍從的身體基本漫漶不清,但金剛杵形制的仗頭清晰可見(圖8)。榆林窟第19窟曹元忠供養像繪于甬道南壁,侍從像繪于前室西壁門南,東起第一身侍從身前有一童子形象的侍從,雙手持仗,仗頭同樣為金剛杵樣式。我們可以看到法國吉美博物館藏EO.3579《不空羂索觀音曼荼羅圖》中下部的男供養人身后的侍從所持的仗,與莫高窟第427窟和榆林窟第19、34窟曹元忠供養人后侍從所持的以金剛杵為仗頭之仗的形制基本一致,所以筆者認為法國吉美博物館藏EO.3579《不空羂索觀音曼荼羅圖》中下部的男供養人應該也是曹元忠,其對面的女供養人應是翟氏。

法國吉美博物館藏MG.17659《千手千眼觀音菩薩圖》下部繪樊繼壽供養人像,其身后的一身侍從也持寶刀。唐代也有皇帝賞賜刀的做法。如唐太宗給阿史那社爾賜高昌寶鈿刀:“太宗美其廉,賜高昌寶鈿刀、雜彩千段,詔檢校北門左屯營,封畢國公。”[19]唐高宗“拜獻誠右武衛將軍,賜乘輿、馬、瑞錦、寶刀,使還報”[20]。曹議金、曹元忠身后的弓箭與寶刀很有可能都是由皇帝所賜。

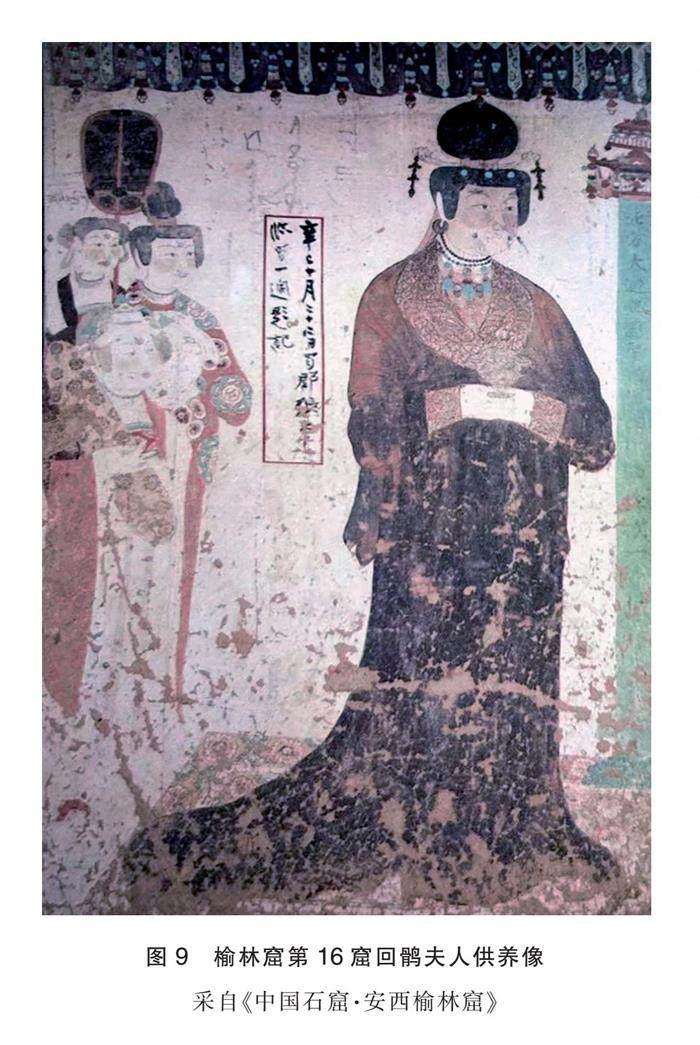

部分女供養人身后的侍女抱持絹帛。榆林窟第16窟甬道北壁繪曹議金夫人回鶻天公主李氏供養像,天公主身后繪有三身侍女,其中一身侍女抱著一匹用錦布包裹的絹帛(圖9)。莫高窟第205窟甬道北壁的回鶻天公主、莫高窟第427窟甬道北壁翟氏、莫高窟第98窟于闐皇后曹氏等供養人像后的侍女也抱著一匹絹帛。除石窟中供養人外,藏經洞出土的絹畫中女供養人身后的侍女也抱絹帛。法國吉美博物館藏MG.17662《披帽地藏菩薩十王圖》(圖10),上部與中部繪披帽地藏菩薩與十王圖,下部左側繪引路菩薩,中間題寫《清河郡娘子張氏繪佛邈真贊并序》,右側繪女供養人清河郡張氏,供養人身后有四身侍女,第二身侍女抱一匹絹帛。大英博物館藏Ch.00224《彌勒佛文殊菩薩圖》上部繪彌勒佛與文殊菩薩,下部左側繪女供養人,右側繪男供養人。女供養人身后站一身侍女,侍女懷中抱一匹絹帛。而皇帝賞賜絹帛更是十分常見。P.3547《乾符五年(878年)沙州上都進奏院上本使狀》記載了皇帝對節度使及其屬官的各類賞賜,其中就包括衣、絹、錦等物[21]。又P.3715+

P.2729+P.5015《僧官書儀》之《賀破賊恩賜裹瘡帛》載:“邊軍克捷,表奏龍顏。圣上優勤,特加縑帛。”[21]418供養人像身后侍女所抱的絹帛必然不是普通的絹帛,很有可能就是皇帝賞賜于節度使夫人或家眷的。從莫高窟第205、427窟和榆林窟第16窟甬道南北兩壁可看到曹議金、曹元忠身后抱弓的侍從與其夫人天公主李氏、翟氏身后抱絹帛的侍女形成了對應關系,所以侍從抱的弓箭與侍女抱的絹帛應屬于同一性質的物品。再根據《宋會要》中宋太宗賞賜曹延祿弓箭的記載,筆者認為侍從所抱的弓箭應是皇帝賞賜的。而且我們看到部分抱弓箭的侍從所著衣服為團紋錦袍,位置也十分靠前,其在侍從中地位應較高。可能就是因為弓箭是皇帝所賜,所以由地位較高的侍從所抱。

三 抱弓侍從在供養人像中的意涵

敦煌石窟中歸義軍時期供養人像中侍從所抱的弓箭應是皇帝賞賜的,窟主在繪制供養人像時為何要將皇帝賞賜的弓箭繪于洞窟中,筆者認為應與弓箭表示的特殊含義有關。《詩經·小雅》載:“彤弓,天子錫有功諸侯也……彤弓弨兮,受言藏之。”[22]孔穎達疏曰:“毛以為,諸侯受天子所賜彤赤之弓,弨然而弛。既天子以此賜我,我則于王受之矣。既受之,我當于家藏之,以示子孫,不忘大功也。”[22]732又《尚書》載:“諸侯有大功,賜弓矢,然后專征伐。”[23]根據《詩經》《尚書》的記載,天子將弓箭作為賞賜的物品賜給有功之人。唐代宗給朱泚、宋太宗給何繼筠賞賜弓箭均是因為二者有功。可以看出在一定程度上,弓箭有代表功績的含義。所以筆者認為供養人像中繪制的侍從所抱的弓箭應也是對供養人功績的展示。

張氏歸義軍時期供養人像中的抱弓侍從主要出現在索勛父子身后,見于莫高窟第196窟甬道北壁的供養人像中(圖11)。金維諾先生認為第196窟由何法師修建,修建時間為索勛任節度使期間[24]。何法師之所以繪制索勛的供養人像,梅林先生認為是對索勛的獻媚之舉,“我們知道,歸義軍時期敦煌僧俗造窟流行一種不成文的習慣,喜歡將當時在位的執政者畫入洞窟,以此獻媚”[5]418。如梅林先生所言,窟主繪制節度使的供養人像有極強的功利性,在繪制節度使供養像時為了達到自己的目的,應還會對節度使包括對他的功績等進行大力褒揚。關于索勛及其功績,《大唐河西道歸義軍節度索公紀德之碑》有較為詳細的記載,鄭炳林先生對此碑有錄文與校釋,鄭炳林先生錄文:“公則我河西節度張太保之子婿也,武冠當時,文兼識達,得抉囊之上策,□□□□□明主□□□□□皇王之□□。□韜鈐而五涼廓靖,布鶴列而生擒六戎。□□□□姑臧寇擾,□□□□□□□□□。上褒厥功,特授昭武校尉持節瓜州諸□□□□墨厘軍押蕃落□□□□□□史。繼先人之閥閱,不愧于荀彧;效忠烈于□□,□□□牢。落回天□□□□□□□外,乏金湯之險。自從蒞守,葺以貌全,筑巍□□□□□煙布□疆□□□□□□□之明郡……材兼文武,次亞夫以當年。幸遇 昌時,繼撥營之輕□□□□□□□□□□□□湟□正欽崇于大漢,洋洋政聲,翔于厥下。□功立于□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□復玉芳,竟千古而不朽。”[25]根據《索勛紀德碑》的記載,索勛參與收復涼州有功,“上褒厥功”被任命為瓜州刺史。前文所述,歸義軍時期供養人像中侍從所抱的弓箭應是皇帝的賞賜之物,弓箭代表功績,索勛身后的侍從所抱的弓箭很有可能就是因索勛參與收復涼州之功或冊封節度使時獲得的賞賜。何法師在繪制索勛供養人像的同時,還繪出了抱弓的侍從,這一舉動應是對索勛功績的記述和宣揚。

抱弓侍從在曹氏洞窟的供養人像中出現最多,主要在以曹議金為首的供養人身后(圖12),曹元忠、曹元德等供養人像身后也有出現。曹議金供養人像身后侍從所抱的弓箭應是后唐莊宗所賜。現在學界基本認定曹議金雖遣使后梁,但是未得到后梁的冊封,很有可能也未得到后梁的賞賜。后唐莊宗時期曹議金被正式冊封為節度使。《冊府元龜·帝王部》載:“后唐莊宗同光二年五月,以權知歸義軍節度兵馬留后、金紫光祿大夫、簡較(檢校)尚書左仆射、守沙州長史,兼御史大夫、上柱國曹義金,為簡較(檢校)司空、守沙州刺史,充歸義軍節度、瓜沙等[州]觀察處置、管內營田、押蕃落等使。瓜沙與吐蕃雜居,自帝行郊禮,義金間道貢方物,乞受西邊都護,故有是命。”[26]楊寶玉、吳麗娛先生認為曹氏歸義軍再入中原與后唐莊宗對地方勢力的招徠密切相關[21]244。P.3931《書儀》載:“蓋欲北和冒頓,西接大宛,書(盡)有歸心,咸來稽顙。”[21]244在這種背景之下,后唐因曹議金的歸順而賞賜弓箭等物品自是應有之義。繪有曹議金供養人像的洞窟有莫高窟第55、85、98、100、121、205、244、401、454窟和榆林窟第6、16窟[3]323,以上出現曹議金供養人像的洞窟中莫高窟第98窟窟主為曹議金[2]218,其余應是曹氏時期的其他人包括曹議金的后代、僚屬等修建。如莫高窟第454窟,雖然該窟的窟主目前學界有爭議,但是可以確定的是由曹議金后代所修建。沙武田先生指出“事實上重修后的前室和甬道,即使出現曹議金、天公主、曹元德、曹元深等人的供養像,也不能完全肯定就是由這幾位節度使其中一位發心作為實際的功德主重修的。作為統治者,他們多是以名義上的功德主出現,或者是曹氏其他人發心重修,而把本族統治者的供養像畫入洞窟”[27]。張先堂先生認為唐五代宋時期,其他人員功德窟中在甬道大量繪制地方長官及其家人的供養像是一種較為普遍的現象[28]。也就是說莫高窟第85、100、121、205、244、401、454等窟和榆林窟第16窟出現抱弓侍從的曹議金供養人像的洞窟,應是由曹氏后人或其僚屬所修建。莫高窟第244、427窟均是五代時期重修隋代的甬道,第244窟出現的曹元德供養像、第427窟出現的曹元忠供養像,應也是屬于他人為其繪制的情況。后人為先輩繪制供養人像多有紀念性。沙武田先生認為莫高窟第98窟及其后各大窟繪入大量的供養人畫像,特別是繪入窟主夫婦并家族男女老幼,還有歷代節度使的順序排列,大有家族祠堂、紀念館性質。這一時期創建大窟,與其說是為了開佛窟敬佛,倒不如說是借佛之名而行人事之美[27]162。僚屬繪制當時節度使的供養人像,如梅林先生所言,將他們畫入洞窟,應是屬于其他人將執政者的供養人像繪入洞窟而達到“獻媚”的目的。無論是出于紀念或者“獻媚”等功利性目的,在繪制供養人像時將他們的功績或榮耀表現出來應是非常合理的做法,而如何彰顯他們功績或榮耀,皇帝的賞賜之物自然是最好的選擇。為了更好地表現曹議金節度使等人的功績,曹氏后人或僚屬繪制供養人像時便用皇帝賞賜之物來記述彰顯他們的功績,就在情理之中了。

莫高窟第98窟主室東壁門南于闐國王李圣天夫婦供養人像身后也出現抱弓侍從(圖13)。關于莫高窟第98窟李圣天供養人像繪制的原因和時間,賀世哲先生認為是曹元深為慶賀李圣天被后晉冊封為于闐王,在940—945年間繪制[29]。沙武田先生認為是曹氏迫于形勢需要,為拉攏于闐政權,不僅進行政治聯姻,還把于闐國王李圣天畫像入窟[27]93。天福三年(938)是史載李圣天第一次遣使后晉,后晉冊封李圣天為大寶于闐國王。《新五代史·于闐傳》載:“晉天福三年,于闐國王李圣天遣使者馬繼榮來貢紅鹽、郁金、牦牛尾、玉灊等,晉遣供奉官張匡鄴假鴻臚卿,彰武軍節度判官高居誨為判官,冊圣天為大寶于闐國王。是歲冬十二月,匡鄴等自靈州行二歲至于闐,至七年冬乃還。”[30]又《全唐文·晉高祖》“冊于闐王李圣天制”條載:“于闐國王李圣天,境控西陲,心馳北闕,頃屬前朝多事,久阻來庭,今當寶歷開基,乃勤述職,請備屬籍,宜降冊封,將宏來遠之恩,俾樂無為之化。宜冊封為大寶于闐國王,仍令所司擇日備禮冊命,以供奉官張光鄴充使。”[31]李圣天遣使朝貢中原王朝,自有歸順之意。李圣天身后侍從所抱之弓箭,很有可能就是因為李圣天因歸順后晉之功,后晉在冊封李圣天時所賜。曹元深出于政治目的,為慶賀李圣天被冊封為大寶于闐國王在第98窟繪制其供養人像,所以自然將象征功績的弓箭繪在這一重要的功德畫像中。

綜上所述,根據相關文獻的記載,唐宋時期皇帝常常將弓箭賜給有功之人,御賜的弓箭則有表彰功績的作用。在歸義軍時期敦煌石窟供養人像身后侍從所抱的弓箭應也是因功而被皇帝賞賜的,此弓箭當是代表節度使等人的功績。營建洞窟時,出于紀念性或者其他的政治目的,在其洞窟內繪制當權者或自己先輩的供養人像,將他們的功績或榮譽表現出來應是非常合理的做法。按照供養人像的繪制形式,不適用長篇文字去記述他們的功績,所以繪出皇帝所賜的弓箭或其他的賞賜物品,用圖像的形式來彰顯或記述他們的功績。由此可見,供養人像中出現的抱弓侍從其實是一種紀功現象的表現。歸義軍時期石窟營建多有紀功性質,如莫高窟第138窟,張景峰先生就認為是為了紀念陰季豐家族在歸義軍時期的豐功偉績[32]。黃孟鋆、鄭炳林先生認為曹氏時期莫高窟、榆林窟中的甬道供養人畫像具有功臣像贊的特征[33]。所以,筆者認為在供養人像中繪制抱弓箭的侍從也是這一時期紀功的一種方式。

四 結 論

莫高窟第85、100、121、196、203、205、244、397、401、427、444、454等窟和榆林窟第16、34窟的甬道南壁或北壁,莫高窟第98窟主室東壁門南,榆林窟第12窟前甬道南壁,榆林窟第19窟前室西壁門南,法國吉美博物館藏EO.3579《不空羂索觀音曼荼羅圖》的供養人像身后出現抱有弓箭的侍從,供養人的身份為索勛、曹議金、李圣天等,他們身后侍從所抱的弓箭應是由皇帝賞賜。根據《詩經》《尚書》等文獻的記載,弓箭有功績的含義,供養人像中出現侍從所抱的弓箭應也是節度使等人功績的表現。供養人像中有抱弓侍從的洞窟多由其后代、僚屬或其他人在營建洞窟或重修甬道時將其供養像繪制在甬道的南北兩壁,他們出于紀念或其他目的在繪制自己先輩或節度使的供養人像時展現他們的功績或榮譽是很合理的一種做法,而皇帝所賜的弓箭或其他物品自然是記述他們功績最好的選擇,所以在供養人像中繪制抱有弓箭的侍從,其實是對所畫供養人功績的記述和展現。可見抱弓侍從在歸義軍時期敦煌石窟中是有紀功的含義,繪制抱弓侍從也是歸義軍時期的一種紀功現象。

參考文獻:

[1]陳菊霞. 從莫高窟第85窟供養人看其營建和重修[J].敦煌研究,2011(3):34.

[2]敦煌研究院. 敦煌莫高窟供養人題記[M]. 北京:文物出版社,1986:32.

[3]阪尻彰宏. 三身索勛像所見歸義軍史事[J]. 鞏彥芬,楊富學,譯. 絲綢之路研究集刊,2023(第10輯):323.

[4]土肥義和. 論莫高窟中的何法師窟(第196窟)的建造年代:對供養人像題記的考察[C]//敦煌研究院學術委員會. 2000年敦煌學國際學術討論會論文提要集.2000:54.

[5]梅林. “何法師窟”的創建與續修:莫高窟第196窟年代分論[J]. 藝術史研究, 2006(第8輯):418.

[6]敦煌研究院. 敦煌石窟內容總錄[M]. 北京:文物出版社,1996:186.

[7]郭俊葉. 莫高窟第454窟窟主及其甬道重修問題[J].

敦煌研究,2014(1):35.

[8]敦煌研究院. 中國石窟:安西榆林窟[M]. 北京:文物出版社,1997:圖版58.

[9]李林甫,等. 唐六典:卷16:衛尉宗正寺[M]. 陳仲夫,點校. 北京:中華書局,2014:460-461.

[10]劉人銘. 敦煌沙州回鶻洞窟研究[M]. 蘭州:甘肅文化出版社,2023:274-275.

[11]歐陽修,宋祁. 新唐書:卷23:儀衛志[M]. 北京:中華書局,1975:483.

[12]脫脫,等. 宋史:卷143:儀衛志[M]. 北京:中華書局,1977:3368.

[13]暨遠志. 張議潮出行圖研究:兼論唐代節度使旌節制度[J]. 敦煌研究,1991(3):30.

[14]劉昫,等. 舊唐書:卷2:太宗本紀[M]. 北京:中華書局,1975:31.

[15]劉昫,等. 舊唐書:卷200:朱泚傳[M]. 北京:中華書局,1975:5385-5386.

[16]歐陽修,宋祁. 新唐書:卷220:東夷傳[M]. 北京:中華書局,1975:6194.

[17]脫脫,等. 宋史:卷273:何繼筠傳[M]. 北京:中華書局,1977:9328.

[18]徐松. 宋會要輯稿:蕃夷五[M]. 北京:中華書局,1957:7767.

[19]歐陽修,宋祁. 新唐書:卷110:阿史那社爾傳[M]. 北京:中華書局,1975:4115.

[20]歐陽修,宋祁. 新唐書:卷110:泉男生傳[M]. 北京:中華書局,1975:4123.

[21]楊寶玉,吳麗娛. 歸義軍政權與中央關系研究:以入奏活動為中心[M]. 北京:中國社會科學出版社,2015:361-363.

[22]毛亨,鄭玄,孔穎達. 毛詩正義[M]//十三經注疏整理委員會. 十三經注疏. 北京:北京大學出版社,2000:730-731.

[23]孔安國,孔穎達,等. 尚書正義[M]//十三經注疏整理委員會. 十三經注疏. 北京:北京大學出版社,2000:658.

[24]金維諾. 敦煌窟龕名數考[J]. 文物,1959(5):53.

[25]鄭炳林. 《索勛紀德碑》研究[J]. 敦煌學輯刊,1994(2):62-63.

[26]王若欽,等. 冊府元龜:帝王部[M]. 北京:中華書局,1960:2057.

[27]沙武田. 歸義軍時期敦煌石窟考古研究[M]. 蘭州:甘肅教育出版社,2016:102.

[28]張先堂. 晚唐至宋初敦煌地方長官在石窟供養人畫像中的地位[C]//樊錦詩,榮新江,林世田. 敦煌文獻:考古:藝術綜合研究:紀念向達先生誕辰110 周年國際學術研討會論文集. 北京:中華書局,2011:455-462.

[29]賀世哲. 從供養人題記看莫高窟部分洞窟的營建年代[M]//敦煌研究院. 敦煌莫高窟供養人題記. 北京:文物出版社,1986:219.

[30]歐陽修. 新五代史:卷74:于闐[M]. 北京:中華書局,1974:917.

[31]董誥,等. 全唐文:卷114:冊于闐王李圣天制[M]. 北京:中華書局,1983:1164.

[32]張景峰. 敦煌陰氏與莫高窟研究[M]. 蘭州:甘肅教育出版社,2016:612.

[33]黃孟鋆,鄭炳林. 敦煌歸義軍時期功臣像贊源流初探[J]. 美術,2023(11):113.