肖像何以實現(xiàn)?

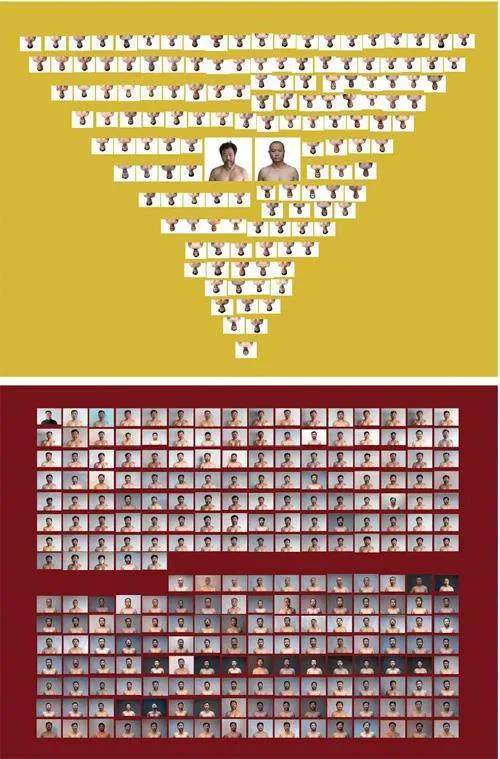

第一次觀看朱林的這組作品是在2023年的9月,我當即就被這些圖像所吸引——雖然,我對于他的作品早已不再陌生。朱林數(shù)十年如一日地關注城鄉(xiāng)結(jié)合部,在這些地方拍攝城市變遷下的人們的生活和印跡,我腦海中時常浮現(xiàn)那些帶有超現(xiàn)實主義的圖像和圖像背后的故事。而這次的自拍肖像,依然延續(xù)著他對于人本身的關注,只不過對象從“他者”變成了“自己”。視角的轉(zhuǎn)換與生活環(huán)境的變化有著緊密聯(lián)系,在2022年,他離開了服務40年的單位,從緊張的工作到放松的生活,這兩種狀態(tài)之間的張力和由此產(chǎn)生的失重感,讓他在感嘆60年轉(zhuǎn)瞬即逝的同時,也開始以一年為周期,通過365天的“輪回”,以自拍的形式反觀自我,并在這種反觀中觸碰時間的流逝。

看見作品的時候,我的第一反應其實是欽佩,欽佩朱林對于不同的議題都具有著深刻的洞察力和他對自我的覺知以及在這覺知之后通過圖像所帶來的真摯而動人的表露。但同時,我也需要承認:當我看著這些圖像,凝望著每一張自拍像里的朱林時,內(nèi)心生出了一種淡淡的迷惘。

圖像里的朱林和我平時所認識的朱林看上去無比相似,我不由在心里暗暗發(fā)出“確實是他”這一顯而易見的感嘆,但有趣的是,每當我持續(xù)地觀看圖像時,總會感覺它們散發(fā)出一種“些許不同”的微妙陌生感,我無法準確表述這種不同源于何處,因為畫面本身并無線索,但這種陌生/新鮮感卻讓我對于每一張照片的欣賞都和以往相異——不是平整與順暢地從圖像表面滑過,而是在被它們吸引靠近的同時,又注意到圖像表面存在的“刺”,并讓它一次又一次地“刺痛”我。

在回家的路上,我望著來往行駛的汽車,忍不住想:朱林在自己的印象里是怎樣的?事實上,我好像從未想過這個問題。但現(xiàn)在,這些畫面驅(qū)使著我去思考:是很早之前在展覽中相識時所感受到的、來自長者的親切和溫和?還是在了解了他對于攝影多年來的熱愛后油然而生的敬重?又或是對于他在藝術(shù)上持續(xù)探索和突破所表現(xiàn)出的先鋒與厚重并存氣質(zhì)的佩服?答案不出意料,以上皆有。我突然意識到,每一個片段在我的心里都逐漸構(gòu)筑出了屬于藝術(shù)家朱林的形象,在那不設限的空間內(nèi),影子愈發(fā)清晰,卻沒有恒定的邊界。

這或許也是我直面這組作品時而感到“不同”的原因。如果說記憶以片段疊加的形式存儲,并在每一次疊加中,潛意識地將這些片段串聯(lián),那么自拍則是以另一種方式呈現(xiàn)一個人的存在,不僅在很短的時間完成,且圖像始終清晰與固定。盡管此時的我是作為旁觀者而非藝術(shù)家本人產(chǎn)生了這樣的感受。通過觀看朱林的自拍,我觸碰到了兩種矛盾,過去與現(xiàn)在的矛盾以及無限時空與有限圖像的矛盾。但我并不急于尋找一個或簡單或復雜的方式去化解它,或用一種自洽的話語來自我解釋,這只會讓畫面逐漸消融在邏輯之中。相反,這種矛盾吸引著我一次次地走近這些圖像。例如一張作品,朱林將自我置身于數(shù)個殘缺的假人內(nèi),他的雙手高高舉起又彎曲,表情有些許凝重和痛苦,既與假人和諧共存,又保持著一種疏離感,他在思考著什么?另一張,朱林舉著放大鏡,右眼睜開,他在望著鏡頭,望著潛在的觀眾?還是在望著畫面外的什么?他將自己用塑料袋包裹,雙目緊閉,那一瞬間他的感受是什么?最后,看著這一切的我,又在想著什么?朱林的每一張自拍都用類似的方式在“追問”——不僅是藝術(shù)家自我的叩問,也是在切實的向我、向每一位觀者發(fā)起了追問。但其不促使我去向藝術(shù)家尋找答案,而是與我對話,等待著我的回答。我突然感覺:雖然這些照片都是朱林在2022年拍攝完成的——物理意義上它們屬于2022年,但它們其實并不確定地指向了某一年,而是與每一年都有關。一方面,這些自拍提供了一個窗口,讓我們得以窺見藝術(shù)家在365天里的漸次變化,時間的緩慢流逝通過圖像的更迭而被感知和體認,但這“流逝”并非是2022年的專屬,其既包含了藝術(shù)家對自己60年經(jīng)歷的切身感受,也是每一年都會面臨/不得不面臨的現(xiàn)實;另一方面,更為重要的是,這些自拍與我/潛在的觀者形成了一個圖像——記憶相互交換的場域,盡管照片在被拍下的那一刻就成為過去式,但這畫面中“過去”的主體(藝術(shù)家)卻通過我“現(xiàn)在”的記憶而鮮活起來——藝術(shù)家在圖像中呈現(xiàn)出來的動作和表情、他的臉和身體,被我所感受和捕捉,并呼喚著我以具像化的記憶和想象與之對話。最終,每個人都以自己特定的方式回應了藝術(shù)家的自我呈現(xiàn)。從這個角度而言,過去與現(xiàn)在的界限被淡化了。直面攝影肖像,就是在一次次穿過圖像肉身的過程中,改變過去,同時也改變現(xiàn)在的輪廓和意義。

想到這,我又重新審視了“自拍”一詞。很明顯,在朱林作品語境中的自拍不是指“Selfie”——旨在社交媒體上傳的個人相對隨意且強調(diào)外部的自拍,而是指向深入創(chuàng)作者內(nèi)心的自畫像/自我肖像——“Self-Portrait”。Portrait,其源于拉丁語動詞protrahere,前綴pro-(por-的變體)意為向前或向外,而trahere意為在時間的流逝中緩慢地拖拽某物或者拉出某物,從而帶來某種結(jié)果。因此,對于朱林的自拍,我所面對的并不是一個描繪的問題,而是一個建構(gòu)的問題——藝術(shù)家隨著時間的推移來逐漸展現(xiàn)自己。

但是,這種建構(gòu)以何種方式變得有效,一個人在攝影肖像中有哪些部分是可見的,通過拍照的方式能否充分把握一個人,或者它只是確證了我們的身份?黑格爾(Georg Wilhelm FriedrichHege l)在美學講座中提到了18世紀備受贊賞的肖像畫家巴爾塔薩爾· 丹納(Balthasar Denner)的作品,認為其是一種過于精確風格中的、特別令人生畏的例子——這種風格雖然表現(xiàn)了一個人的每根頭發(fā)、每個毛孔和每條皺紋,但卻完全不能代表這個人。托馬斯·魯夫(Thomas Ruff)的《肖像》(Portraits )系列作品也給了我相似的感覺:他的作品看似詳盡清晰地展現(xiàn)了每一位模特的臉,卻沒有提供任何的信息——我們最終只是看到了他們臉的圖像,對他們本身卻一無所知。

然而,朱林的自拍照明顯具有不同的含義:透過圖像我能感受到藝術(shù)家埋藏于圖像之下的渴望——通過攝影表達、迎接新自我的渴望,正是這一渴望指引了這個系列的完成,也指引著觀者一次次地看向他的作品。那么,這一渴望是如何實現(xiàn)的?或者說,藝術(shù)家如何克服了拍攝行為所內(nèi)含的矛盾性,在一個極短的時間內(nèi)呈現(xiàn)了極難捕捉的自我?我更好奇的是:朱林是否有與攝影這一媒介對抗的時刻——一個人的存在體現(xiàn)并分散在生活的各個時刻與行動中,這與攝影的做法相反,攝影的做法是選擇一個特定卻偶然的瞬間,將其從生活的連續(xù)體中分離出來,而藝術(shù)家卻必須試圖以一種超越偶然時刻的姿態(tài)來呈現(xiàn)更深廣的個體。我試圖在他的作品中找到答案。顯而易見的是,盡管拍攝是形成圖像的決定性因素,但拍攝前的準備與籌劃卻是關鍵,對燈光、位置、動作、表情等因素的思索與選擇都是一種詮釋行為,直接影響著藝術(shù)家對于自我的表達。藝術(shù)家的自我需要通過某種程度的演繹來呈現(xiàn)——這是必然的。畢竟,正如理查德·阿維頓(RichardAvedon)所言:“一幅攝影肖像就是一個人知道自己正在被拍照,他對自己的認知、基于認知的行為就像他的穿著或長相一樣,都是照片的一部分。”另一方面,情感不會自然而然地出現(xiàn),攝影的瞬時性也要求藝術(shù)家必須進行某種有意識的動作。

在這里,不得不提及菲利普·哈爾斯曼(Philippe Halsman)的“跳躍系列”(Jump )肖像作品,其向我們展示了在肖像攝影中“一個人本身的呈現(xiàn)”是如何與他的心靈以及有意識的行為緊密聯(lián)系的。哈爾斯曼要求拍攝對象進行“跳躍”,他認為:當一個人跳起來時,他的注意力主要集中在“跳”的這個動作上,他的“面具”便掉落了,人的本身就展現(xiàn)了出來。但我們也要注意到:鏡頭前的每個人都展現(xiàn)出特定的跳躍方式和動作,這意味著跳躍這個行為依然是主體有意識決定的結(jié)果。為了做出攝影師要求的動作,這些被攝者并沒有沿用他們以往拍攝肖像時所用的動作與表情。雖然是換了一個“姿勢”,但他們依然會傾向于呈現(xiàn)出“自己是這般”的既有認知。所以,哈爾斯曼所說的“面具”或許更多的指向“對自我表現(xiàn)的克制”,而“人的本身呈現(xiàn)”則伴隨著一種有意識的“主體自我挖掘并展現(xiàn)”的行為。因此,肖像總是涉及“自我的第一人稱敘述”,而自拍則一定是“自我的第一人稱敘述”。此時,他者相對隱形,藝術(shù)家以自己的世界為基點,讓自我意識在圖像中顯形。這也是自拍的迷人之處,關鍵在于如何進行這樣的第一人稱敘述,如何通過圖像與自我狀態(tài)真正地聯(lián)結(jié)在一起。

所以,我們可以在朱林的作品里看到不同的物、不同的動作和表情,看到他變化的發(fā)型,并透過他的圖像,強烈地感受到它們背后所始終存在的藝術(shù)家的自我。但問題是,演繹意味著某種沉浸,沉浸則要求或多或少地放棄自我,甚至把自我想象成他者。例如,辛迪·舍曼(Cindy Sherman)在多數(shù)的攝影作品中都呈現(xiàn)了自己,但她并沒有拍攝自我的肖像,因為她總是以他者的身份出現(xiàn)——她自己也聲稱,她體驗到了“脫離自我”的感覺。所以,在辛迪·舍曼之類的攝影師與模特身份之間是沒有直接關系的。

那么,這組自拍如何來面對這個問題?在我看來,這是朱林自拍中非常有意思的一點——他的自拍其實是基于自我身份的轉(zhuǎn)換,包含對已知(過去的自己)的重現(xiàn),更有對當下以及未知(未來的、解甲歸田后的自己)的探索。當然,未來的自己肯定會包含過去留下的印跡,但重點在于,我感受到朱林不希望將一個預先存在的自我通過攝影這一媒介被盡可能完整的復制出來,而是通過自拍的過程以及隨著自拍展開的這一年時間,在圖像中逐漸建構(gòu)出一個與以往既延續(xù)更不同的自我。“流逝”一詞不僅是藝術(shù)家對過去的感受以及對自我的叩問——一晃而過的60年是這組作品得以真正完成的必要條件,正是在時間的流逝里,在每一天的拍攝中,在那一張張的肖像內(nèi),朱林適應著新的生活同時也在實現(xiàn)著從過去的自我到新的自我之間的轉(zhuǎn)換。圖像中最微小的角度變化都可以產(chǎn)生非常不同的氛圍,可以呈現(xiàn)藝術(shù)家非常不同的方面,沒有一張照片是完全一樣的。圖像是嶄新的,自我也是“嶄新”的——進入了嶄新的時期,迎來了新的生活。因此,在這個層面上,演繹與拍攝不僅是為了“創(chuàng)作圖像”這一結(jié)果,也是藝術(shù)家直面自己的一種必要方式和過程,探索新的自我、擁抱新的身份并在這個過程中與過去告別。

這也是我感興趣的地方——朱林的作品如何體現(xiàn)他與描繪自我媒介之間的關系,選擇這一特定時間節(jié)點的緣由,以及以“一年為周期,以一天為單位”創(chuàng)作方式與他本人的關聯(lián)。最后,我發(fā)現(xiàn)它們是如此緊密而自然地結(jié)合在了一起。至此,再回望這組自拍,看著朱林在2022年中的變化,看著他那在每一張自拍中既熟悉又不同的面容,我好像隱隱有些明白此前那種陌生而新鮮的“不同感”從何而來了。

一個人的每個瞬間都或多或少與“自己”相像,但這組作品是一個更為綜合的范疇,其與朱林在某一瞬間的物理外觀既重疊又不同——換而言之,盡管每一張自拍都與朱林相似,但更重要的是,它們更像朱林自身,而不是他自己在任何一個單獨時刻的片段。朱林的自拍,是將他的想法和思考融入了生活的各個方面和時刻后,又通過獨特的轉(zhuǎn)換過程將其于一個特定的時刻呈現(xiàn)了出來。365天的每一天都是他的一個側(cè)影,它們相互交織、共振,在組成“朱林的一年”的同時,也指向了觀者的每一年。每張圖像彼此都存在著差異,而差異產(chǎn)生了大小不一的張力,其讓圖像的接受過程不再平緩,充滿了未知和期許。我們可以由這組作品一探朱林對自我身份和生活的思考,作品的本身也向我們提出,將我們引向并解答了藝術(shù)家的個人肖像何以實現(xiàn)的問題。