黑白的肖爾日常的盧扎拉

在二十世紀90年代初,意大利的雷焦艾米利亞省啟動了一個名為Linea di Confine(邊界線)的項目,委托知名攝影師記錄該地區及其居民。正是因為這個項目,肖爾來到了意大利。這是肖爾接受的第一個國際委托項目,之所以接受委托,不僅因為項目主辦方的邀請,還因為一本書的影響。這本書對肖爾影響至深,就是保羅·斯特蘭德(PaulStrand)的《一個村莊》Un Paese 。這是肖爾最早擁有的一本攝影書,當時的肖爾只有12-13歲,想必是這本書最早讓肖爾確立了攝影和攝影書的概念。

《一個村莊》是保羅·斯特蘭德于1953年在盧扎拉拍攝的,而盧扎拉只是雷焦艾米利亞省的一個不知名的小村莊,為什么選了這么一個村子?這與《一個村莊》封面上聯合署名的另一位作者,意大利編劇/作家切薩雷·扎瓦蒂尼(Cesare Zavattini)有關——扎瓦蒂尼是上世紀50年代初意大利新現實主義電影運動中最重要的編劇和理論家,他的劇作作品包括新現實主義最代表性的電影《偷自行車的人》。在上世紀30-40年代,斯特蘭德把主要精力都投入到了電影制作上,他拍過幾部現實主義的影片,因為電影,斯特蘭德和扎瓦蒂尼在1949年的佩魯賈電影節上得以結識。與此同時,意大利的埃諾迪(Einaudi)出版公司正好邀請扎瓦蒂尼編輯一套關于意大利的叢書,這套叢書的設定有別于普通的旅游書籍,他們計劃選擇“新現實主義”流派的、年輕的、不知名的電影制作人,從意大利的一端走到另一端拍攝采訪。于是扎瓦蒂尼想到了斯特蘭德,他想與斯特蘭德合作,隨便去個什么地方,不過斯特蘭德堅持要去扎瓦蒂尼了解的地方,扎瓦蒂尼猶豫再三,最后還是選擇了他的出生地,這就是盧扎拉,一個位于波河沿岸的普通村莊。在1955年,由斯特蘭德的照片和扎瓦蒂尼的文章共同組成的《一個村莊》出版了,這本書是斯特蘭德晚年出版的6本在不同地方拍攝的“地方肖像”攝影書之一。如今看來,書中的許多照片早已成為斯特蘭德粉絲熟悉的代表作。

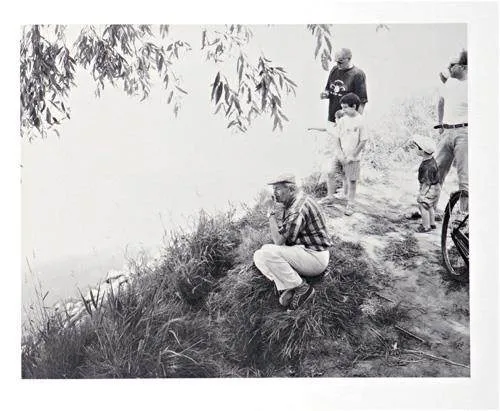

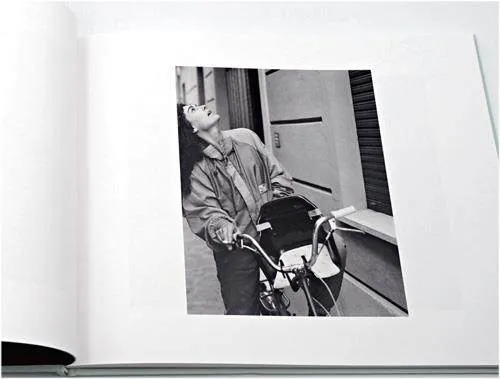

1993年6月,肖爾開始拍攝盧扎拉。不過,與《一個村莊》收錄了扎瓦蒂尼和被攝者自白文字的做法不同,攝影書《盧扎拉》并未收錄任何文字,只有39張大畫幅相機拍攝的黑白照片。這本書的出版方,英國S t a n l e y B a r ke r(斯坦利·巴克)出版社在關于這本書的網頁上提供了一點背景信息。關于拍攝目的,肖爾這樣說:“我不可能在不熟悉斯特蘭德作品的情況下接近盧扎拉。同時,盡管我是在斯特蘭德整整40年后才去盧扎拉,但我對重新進行攝影調查并不感興趣。從某種程度上說,斯特蘭德的作品并不需要簡單的更新,因為他所拍攝的人物、農場和風景在今天仍然以相同的形式存在,不過,它們與現代世界并存。至少在我這個來自新世界的人的眼中,意大利人的生活中一個重要特征就是傳統與現代并存。因此,我的目標是制作一本與《一個村莊》并行的攝影書;制作一組圖片,在我的主觀的視野范圍內,對斯特蘭德的作品進行補充”。

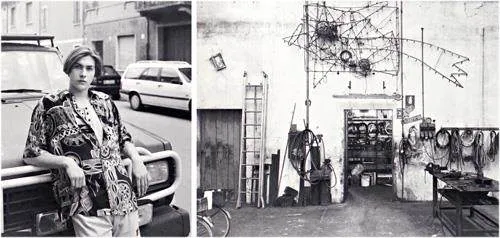

如果對比起來看,距今30年前肖爾拍攝的照片和距今70年前斯特蘭德拍攝的照片,的確有著方方面面的相同又不同的地方。相同的方面,就是拍攝地都是同一個村莊了,另外兩個人拍攝的都是黑白攝影。不同的方面則有很多,比如雖然是同一個地方,雖然(據說)在70年間這個村子的變化不大,但通過兩組照片,你是無法識別出這是同一個地方的;斯特蘭德拍了許多肖像,肖像中的人物仿佛雕塑般佇立,有種象征意味;肖爾拍的更多是風景作品,但也拍了一些肖像,這些肖像中的人物狀態則顯得很自然、松弛,有種日常感;兩個人的黑白攝影影調截然不同,斯特蘭德的黑白影調深沉、壓抑,濃厚的影調背后是一種樸實但強烈、炙熱的情感;而肖爾的黑白影調則是清淡、明快,中性的影調則代表了一種冷靜、客觀。關于這些,肖爾也談及過:“斯特蘭德的作品往往受限于他的政治觀點:他一直在尋找一個理想化的農業村莊,雖然他在1953年拍攝了盧扎拉,但他的照片中的東西是1913年,也就是當時的40年前就有的:沒有電話線,沒有汽車。在我看來,他的觀點是高度理想化的,而我想展現盧扎拉的真實情況。”斯特蘭德是一種主觀現實主義,他拍攝符合他期待的,理想化的現實;肖爾是一種客觀現實主義,他試圖無意識地、不帶先見地記錄他所發現的現實。

《盧扎拉》出版于2016年,這本肖爾的黑白攝影的單行本鮮少有人知道,因為背后與保羅·斯特蘭德有關的故事,如今依然被一些研究學者津津樂道。在一次紐約現代藝術博物館(MoMA)攝影部主管克萊蒙· 舍盧( C l é m e n tChéroux)與肖爾的對談中,肖爾談到過斯特蘭德對他的影響。肖爾談到了一篇采訪斯特蘭德文章:肖爾的一個朋友托尼是《紐約客》的記者,在1973年,托尼采訪了斯特蘭德。托尼問斯特蘭德,對一張好照片而言,感覺的重要性是怎樣的?斯特蘭德回答說:“比感覺更重要的是理解。在我看來,感覺是逃避現實的一種很好的方式,也是一種很容易的方式,你可以經歷兩次世界大戰而不自知,因為你對自己的感覺太感興趣了。我不認為藝術家是靠感覺成長的,我認為藝術家是靠理解成長的。藝術家只能通過被迫去做某些事情來成長,無論他是否愿意去做。只做自己想做的事是非常虛弱的。當我在外赫布里底群島拍照時,在那個地方,牛是非常重要的。如果我說我喜歡石頭,但我不喜歡牛,那么我會只拍石頭。如果我想講述外赫布里底群島的故事,我當然會被迫拍攝外赫布里底群島的一切。我確實這么做了,而且我知道,我絕對確信,這是藝術家成長的唯一途徑,這是非常簡單的道理。如果藝術家作品的基石是現實,而不是感覺,不是想象,不是他夢想的東西,或者用我粗俗的話說,不是從他的肚子里吸出來的東西,那絕對是取之不盡用之不竭的資源,因為那是整個世界!”肖爾特地逐字逐句朗讀了這段斯特蘭德的話,他說:“我當時讀到這段文字的時候,我覺得這是一個了不起的說法……當我在公路旅行的時候,我無法抑制地受到這段話的影響。”肖爾最初讀到這篇采訪文章的時間,剛好是在他開始創作“不尋常的地方”系列之前的4個月的時候。

為什么在當時選擇拍攝黑白攝影?這也是一個值得展開的話題。斯特蘭德是不拍彩色攝影的,他們那一代攝影師都無法認同甚至鄙夷彩色攝影,在當年斯特蘭德和肖爾僅有的一次會面中,斯特蘭德甚至對肖爾有過誠懇建議:“彩色攝影無法表達出更高級的情感。”這一點肖爾似乎完全不受斯特蘭德的影響,他對自己每一步的方向從來都很明確。關于為什么在盧扎拉拍攝黑白攝影,他是這樣說的:“我意識到,在過去的20年里,我一直只拍彩色照片。在我剛開始拍攝彩色照片的時候,只有少數幾個人在認真從事彩色攝影。在這20年里,情況發生了變化,現在沒有人拍攝黑白照片了。所以我在1972年,更確切地說,是在1992年做了決定,在接下來的10年里,我將拍攝黑白照片。我已經教了10年的攝影,10年的黑白暗房課程,我意識到我比20世紀60年代時候的黑白暗房水平要高很多了。因此,我的黑白攝影就在那段時間開始了。”至于肖爾的黑白攝影是否只是他彩色攝影的去色版?有人說他的黑白攝影和彩色攝影沒什么區別,他還是在用他一貫的方式觀看;也有人說相對于肖爾的彩色攝影,他的黑白攝影還是有著特別的方面,有些內容他是不會用彩色拍攝的。

有一個事實或許需要強調一下,就作者型的攝影師而言,這個世界上既拍彩色攝影又拍黑白攝影的人其實不多,因為任何一種形態的攝影都需要多年的實踐積累才可能把握其規律。這個細節也能凸顯出肖爾這位藝術家的特別品質,他很喜歡嘗試新鮮事物,也很喜歡給自己設定不同的挑戰,而且似乎并不擔心失敗。《盧扎拉》集中展現了肖爾一次關于黑白攝影的嘗試,或許它的重要性不及肖爾其它的代表性作品,但它仍然非常具有肖爾特色,這不僅關于黑白攝影的美學價值,也關于肖爾的觀看方式,以及一種基于對客觀現實理解的敘事觀念,盡管這些常常是許多觀眾并不在乎的。

當我們走入歷史, 我們會發現每一個個體的渺小,無論斯特蘭德還是肖爾,當他們按下快門的時候,他們勇敢地成為了他們當時的自己。盡管他們使出了渾身力氣,他們的成就,在這個世界上,終究也沒有多少人真正關心,這是一直以來攝影作為一種獨立的藝術媒介所面臨的尷尬處境。好在他們分別留下了兩本單行本攝影書,也留下了一點可能性:在大時代洶涌浪濤掠過的某個罅隙里,你仍有機會通過書中的一幅幅照片,領略他們的心靈曾閃爍過的光華。