尋找一種幸福的狀態(tài)

與許多自發(fā)來到中國進行個人拍攝的攝影師不同——例如阿德里安·布拉德肖(Adrian Bradshaw)、布魯諾·巴貝(Bruno Barbey)、閻雷(Yann Layma)等,攝影師秋山亮二來到中國拍攝小朋友肖像的行為是一次商業(yè)性質(zhì)的委托。20世紀80年代,在當時的中國攝影耗材的市場中,柯達與富士的彩色膠卷占據(jù)著絕對的主導地位,于是,日本的小西六寫真工業(yè)株式會社——影像設備公司柯尼卡美能達(Konica Minolta)株式會社的前身,就希望能夠借用他們生產(chǎn)的“櫻花牌”彩色膠卷來打開中國攝影耗材的市場。由此,在1982年,他們便委托攝影師秋山亮二前往中國來拍攝一組中國少年兒童的照片。

秋山亮二,日本攝影師、翻譯家。1942年生于東京,父親是日本著名攝影家秋山青瓷。1964年,秋山亮二從日本早稻田大學的文學部畢業(yè);同年,他進入美聯(lián)社的東京支局,后來又轉到了朝日新聞社的攝影部;1967年,秋山亮二從朝日新聞社辭職,成為獨立的攝影師;1974年,他與深瀨昌久(MasahisaFukase)、森山大道(Daido Moriyama)等人一起參加了在紐約現(xiàn)代藝術博物館(MoMA)舉辦的“新日本攝影”群展(New Japanese Photography),其攝影代表作有《輕津聊爾先生行狀錄》《楢川村》《紐約通訊》與《奈良》等,作品也被紐約現(xiàn)代美術館、東京都寫真美術館與宮城美術館等知名藝術機構收藏。

雖然, 在1 9 7 2年9 月2 9 日, 隨著《中華人民共和國政府和日本國政府聯(lián)合聲明》的簽署,中國與日本的邦交便恢復了正常化,但在1982年,我們國家還是不能允許外國人在中國境內(nèi)進行自由的拍攝活動,所以,秋山亮二要想在中國境內(nèi)順利地展開自己的攝影委托項目,必須得到官方的允許。好在通過友人斉藤金次郎的幫助,秋山亮二找到了當時的中國攝影家協(xié)會,而他們也給予了秋山亮二極大的幫助:給各地分會下發(fā)“協(xié)助函”——“在秋山所到的城市,都提前協(xié)調(diào)好幾家當?shù)氐膶W校、少年宮或是街道居委會幫忙”,還派出了相關人員來陪同——例如薩社旗女士……由此,秋山的拍攝任務得以順利展開——“秋山的這一路拍攝,并沒有受到太多的警惕與排斥,反而他看到的是中國各地最純真的孩子的生活,無拘無束又充滿朝氣。”

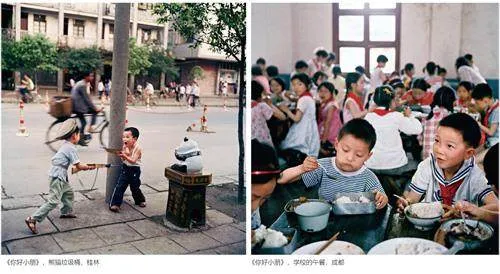

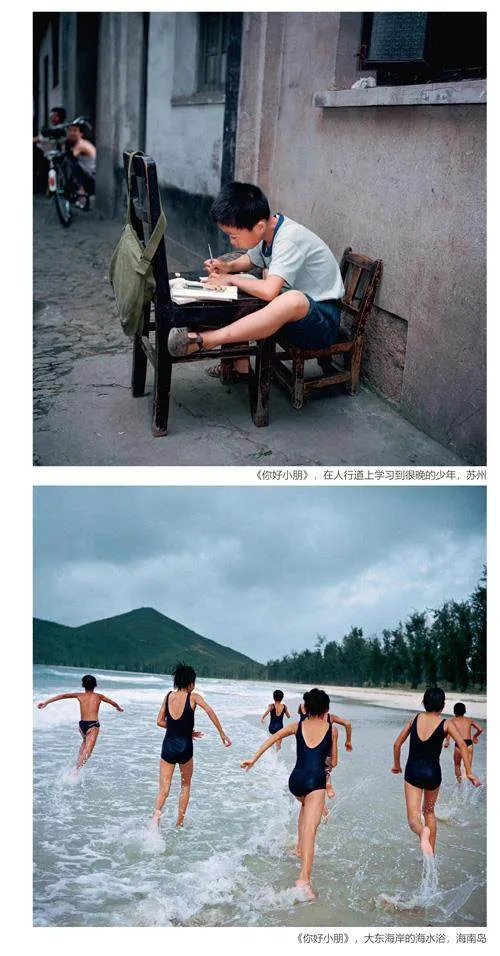

作為中國的首都,也作為中國攝影家協(xié)會的所在地,北京自然成為秋山亮二來到中國的第一站。1981年10月,秋山亮二懷著興奮的心情,帶著自己的相機——其中,祿萊(Rolleiflex)雙反相機是其主要的拍攝工具——和200多個“櫻花牌”彩色膠卷來到了中國。隨后,便在工作人員的帶領下,他背著兩、三臺相機前往了預定好的拍攝地點——學校、公園等場所——進行委托項目的拍攝。但是,因為有了中國攝影家協(xié)會的預先安排——“小朋友的父母們會特地給他們穿上好看的衣服,還會給化化妝、涂涂口紅什么的。”這就讓秋山亮二很難拍攝到孩童們的自然狀態(tài),于是,他會趁著人們的不注意,偷偷地把孩童們的口紅擦掉——因為“只拍事先做好準備的孩子還是有點無趣”。此外,除了在預設好的拍攝場所進行拍攝外,秋山亮二也喜歡一個人在清晨或者傍晚時分走上街頭,他會帶上相機,以偶遇的方式來觀察和拍攝那些身處街頭環(huán)境里的孩童們的“真實”狀態(tài)。因為擁有攝影記者的工作經(jīng)歷,對于如何在短時間內(nèi)讓自己和陌生的中國孩童們熟悉起來,秋山亮二有著特別的技能——“出去的時候脖子上掛著三臺照相機,我猜他們覺得這很有趣……當他們走近我時,我會用一個微笑,教他們一些日本孩子的技巧或游戲,成為他們的一部分。然后我在他們不注意的情況下拍下了照片。”就這樣,在秋山亮二的“你好小朋友”系列作品中,我們能夠“隱約”地看到兩種不太一樣的孩童樣貌——一種是在官方授意的情境下,帶有了某些“裝扮性”的孩童影像;另一種則是在日常生活的環(huán)境里,擁有著“自然性”的孩童影像。雖然,從表面上看,他們并沒有顯現(xiàn)出非常明顯的差異。

在中國的第一次拍攝很快就順利地完成了,當秋山亮二拿著沖印出來的照片給委托方——小西六寫真工業(yè)株式會社——觀看時,他們非常滿意。但是,制作年歷只需要12張照片,那么其他的精彩照片就沒有了用武之地。于是,委托方便改變了最初的計劃,決定將年歷擴展為攝影畫冊。由此,秋山亮二的委托周期便得到了極大的延長,拍攝內(nèi)容也得到了極大的拓展——此后,秋山亮二又陸續(xù)多次來到中國,每次停留大約一個月的時間。而且,面對地域遼闊的中國,除了北京之外,秋山亮二還特別選擇了一些具有代表性的城市——例如昆明、桂林、上海、蘇州、烏魯木齊、哈爾濱、呼和浩特等,并以此試圖“在呈現(xiàn)孩子的生活的同時,秋山也嘗試將不同地域的不同風貌,透過孩子的狀態(tài)體現(xiàn)出來”。但是,在最后呈現(xiàn)的照片里,我們卻似乎很難清晰地辨別出孩童們之間的差別——除了物質(zhì)上的些許不同之外,他們在精神面貌上幾乎都顯現(xiàn)出了同樣的純真與無邪。

最終,在1981年10月至1982年6月之間,秋山亮二總共在中國拍攝了大約650個“櫻花牌”120膠卷——約7800張照片,圓滿地完成了小西六寫真工業(yè)株式會社的任務委托。后來——在1983年,秋山亮二與小西六寫真工業(yè)株式會社一同從7800余張照片里精選出了116張編撰成書,于是,攝影書《你好小朋友》的最初版本便因此誕生。當時一共印刷了3000冊,其中的大部分都被寄到了中國國內(nèi),而在日本本土卻鮮有所見,所以也沒有產(chǎn)生什么影響力。

作為一個外來者,且其攝影對象又是純真的、不諳世事的孩童,所以,我們就很難從秋山亮二的“你好小朋友”系列作品中得到對于當時的現(xiàn)實世界的更多觀看,而且,我個人認為秋山亮二的個人意愿也并不在此,“你好小朋友”系列作品其實是他對于20世紀80年代的中國少年兒童集體肖像的一種萃取,甚至也可以這樣認為,“你好小朋友”系列作品是秋山亮二將個人的情感賦予在了20世紀80年代的中國少年兒童身上。那么,這就回歸了一種純粹性和精神性——讓攝影回歸到了人類的本身,從而使“你好小朋友”系列作品具有了一種形而上的意義,以此消解了時間、空間等維度上的“多余”羈絆。當這些照片穿越了歲月時光,重新回歸我們的面前時,也讓不同的人產(chǎn)生了不同的反應——對于經(jīng)歷過那個時代的人們而言,它是勾引自己記憶的一條線索;而對于未經(jīng)歷過那個時代的人們而言,它讓人們對于那種未知的神秘產(chǎn)生了一種模糊的想象。但無論哪種反應,它們都是秋山亮二制造的結果,他讓我們看到了人類的純粹與美好,尤其是在當下,當我們面對此時此刻的冷酷與虛偽時,這些美好就變得尤為珍貴。

對于中國自身而言,20世紀80年代是一個十分特殊的時期——作家查建英便在《八十年代訪談錄》一書的開篇序言中這樣寫道:“我一直認為二十世紀八十年代是當代中國歷史上一個短暫、脆弱卻頗具特質(zhì)、令人心動的浪漫年代”。當時,大運動剛剛過去,改革開放政策已然實施,經(jīng)濟開始復蘇和發(fā)展,人們的生活也逐漸重新步入正軌……隨著社會的急劇轉型、市場性以及消費性力量的急速增長,人們的價值觀也在短時間內(nèi)發(fā)生巨大轉向——“80年代審美、物質(zhì)追求和私生活領域的‘自由化’訴求是一種對想象的‘常態(tài)’和‘應然狀態(tài)’的追求,它帶有強烈的集體性、社會性和政治性,歸根結底是一種全民性的政治熱情和政治想象。所以在表面的個性化、流動性、松散化、甚至波希米亞習氣下面,80年代青年思想文化生活總體面貌里具有一種集體性、社會性的緊張和嚴肅性。”(《幻想的秩序》,張旭東)隨著政策的放寬和經(jīng)濟的復蘇,攝影不再是一種遙不可及的存在,許多的攝影愛好者在當時可以較為自由地購買和使用相機來拍攝一些具有個人性的影像作品——1979年4月,“自然·社會·人:四月影會”攝影展覽在北京的中山公園開展,王志平在展覽的前言中這樣寫道:“攝影,作為一種藝術,有它本身特有的語言。是時候了,正像應該用經(jīng)濟手段管理經(jīng)濟一樣,也應該用藝術語言來研究藝術。攝影藝術的美,存在于自然的韻律之中, 存在于社會的真實之中,存在于人的情趣之中, 而往往并不一定存在于‘重大題材’或‘長官意識’里。”

有趣的是,在“四月影會”的成員中,有一位特殊的攝影師——任曙林,他用近10年的時間拍攝記錄了北京的“80年代”的中學生群體的集體樣貌。同樣是因為大運動的影響,任曙林早期對于“中學生”——或者說“青春期”——擁有一種特別的向往,“……我這人是個怪胎,莫名地就是有中學生情結,總對中學有一種想象。我總覺得好像是在中學,或者說在那段年紀下,有些東西一直在影響著我、左右著我、誘惑著我。我覺得我的靈魂是從那兒來的,覺得有些秘密在里面藏著。”后來——1975年的初夏,在妙峰山上的一次遠望的“刺激”下,這種被現(xiàn)實隱匿的向往重新在任曙林的內(nèi)心蔓延,讓其原本平淡的生活重新變得波瀾起來——“這些學生的闖入,使我的眺望生動了起來,有些失神,有些感動,凝視著滿眼的景色,心思飛出身體外。拍一張照片,其它的就不知道了。下山,回到工廠,山頂?shù)奶魍粫r會在腦海中出現(xiàn)。”于是,憑借個人能力疏通了各種的關系后,任曙林開始自由地出入于北京的許多中學校園,在1979至1989年間,他以自身融入的方式對北京市的中學生群體進行了近距離的、深入而又細微的觀看和記錄。從任曙林的照片和文字里,我發(fā)現(xiàn):在他的鏡頭中,“中學生”系列作品呈現(xiàn)出了一種對于消逝情懷的追溯——他拍攝的既是生活在20世紀80年代的中學生,也是對自己那段未曾經(jīng)歷過的中學生生涯/青春時期的一種想象與緬懷。而如果從歷史的角度講,“中學生”系列作品應該是中國的國情與歷史相交融的結果——大運動對于生活在那個特殊時代的青年人造成了不可泯滅的影響,他們中的每個人都會以自己的方式去回應。

因為時間與攝影內(nèi)容的相近性,我常會將秋山亮二的“你好小朋友”與任曙林的“中學生”并列在一起觀看。它們有一些的相似,例如都蘊含了攝影師自己的深厚情感,也都顯現(xiàn)了一種形而上的精神性。但也有更多的不同,從性質(zhì)上講,“你好小朋友”是一次商業(yè)委托,而“中學生”則是一次個人的、自發(fā)性的攝影實驗;從結構上講,“你好小朋友”屬于一種橫向的結構,在8個多月的時間里,在中國攝影家協(xié)會的幫助下,秋山亮二有計劃地游走了中國境內(nèi)的許多重要城市,以“走馬觀花”的形式觀看和拍攝了孩童們的純真瞬間;而“中學生”則屬于一種縱向的結構,通過個人的努力,任曙林用近10年的時間,出入于北京市內(nèi)的諸多中學校園,以自身融入的方式觀看和拍攝了20世紀80年代的北京中學生群體的具體狀態(tài)。如果說,秋山亮二的攝影實踐屬于一種他者的外部觀看,那么,任曙林的攝影實踐則是一種自我的內(nèi)部審視——從歷史的角度看,這也是一種自我意識覺醒的表現(xiàn)。

在中國的歷史長河里,一些特殊的時代因為某些特殊的原因,總會被人們賦予特別的意義——“在今天這個充滿商業(yè)市場氣息和欲望不斷膨脹的時代里,人們,特別是人文知識分子,自然會懷念那個在他們記憶中充斥以理想和激情的1980年代,畢竟這個時代在中國人的心中留下的印痕,是一種帶有傳奇色彩甚至有些悲壯歷史情調(diào)的記憶碎片。因此,懷念和反思這個時代對于今天的我們應該是一種歷史與時代的需要。”《八十年代的回望與反思:五四精神悲壯的落幕》,作者朱航滿)而攝影,作為一種與現(xiàn)實世界發(fā)生直接關系的媒介,那么,通過“你好小朋友”與“中學生”這兩組系列作品,我們似乎可以對恍如昨日的“80年代”進行某些窺視與想象。