川劇音樂元素在音樂作品中的運用

摘 要:在中國眾多戲曲劇種中,川劇一直占據著重要地位。作為在巴蜀地區成長起來的作曲家,深受川劇藝術的熏陶和浸染,從而在音樂創作中展現出川劇音樂元素的各種特色。本文選擇從四川方言音調、川劇唱腔、打擊樂器等方面入手,剖析作曲家是如何把川劇音樂元素融進民族管弦樂《愁空山》《日月山》中的,并闡釋川劇美學對作曲家創作思維的影響。

關鍵詞:郭文景;日月山;愁空山;川劇音樂元素;當代音樂創作

中圖分類號:J607文獻標識碼:A文章編號:2096-0905(2024)04-00-03

一、方言音調對川劇和作品的影響

四川方言是川劇旋律生成的基礎。譜曲者要根據方言中不同聲調的字詞所帶來的音高變化,為唱詞套上合適的曲牌,并加以潤色和修飾,使唱詞聽上去既符合其所蘊含的內在情感,又符合四川人民的語言習慣。作為土生土長的重慶人,郭文景在創作這兩部作品的過程中,自然而然地使旋律富于四川語言特色。

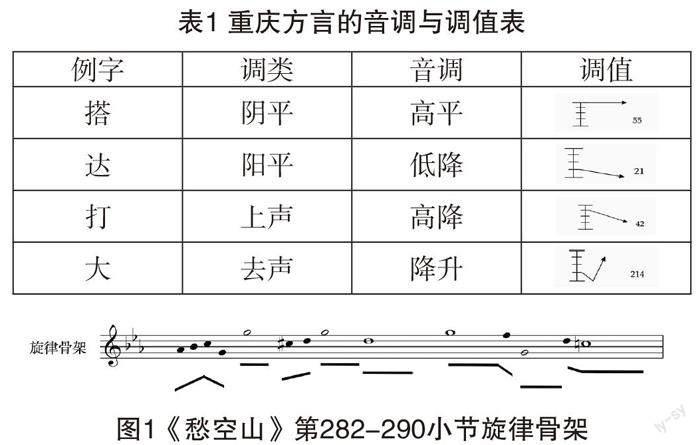

四川話的調類總共有陰平、陽平、上聲、去聲和入聲五種。重慶話陰平為高平(55),陽平為低降(21),上聲為高降(42),去聲為降升(214),入聲是歸入陽平(見表1)。

通過對《愁空山》第282小節到290小節的樂隊齊奏的旋律進行分析,得到圖1。觀察旋律進行的骨架音,可以看出旋律進行的規律符合重慶方言的第四個特點,也就是有音調往低音區走,再突然跳到高音區,產生較為強烈的對比效果。

二、川劇唱腔對作品的影響

高腔具有“聲高調銳”的特點,在唱腔中常常出現大跳音程。例如,四度跳進、八度跳進甚至十度跳進,從而給人以高亢激越,山巒起伏之感。

在譜例1中,竹笛所吹奏旋律連續三次往上四度跳動,音樂氣勢瞬間攀高,再立刻八度回落,然后旋律進行平緩。之后再連續兩次四度上行,再五度下行,旋律再度平緩下來。并且每次上行都伴隨著力度的變強,音色變得纖細和略帶尖銳。在譜例2中,樂隊齊奏旋律。在八度大跳之后,旋律的活動范圍在小字一組的g到小字二組的g之間,而且旋律進行以四、五度為主,力度是ff。二胡飽滿的全弓、彈撥樂器與吹管樂器在中高音區的齊奏,使人能體會到川劇高腔的“聲高調銳”的音樂氣質。

將曲譜1和曲譜2對比可看出,川劇高腔的唱腔旋法特點、力度特點、音色特點對《愁空山》的旋律存在影響。

三、曲牌體對作品結構的影響

川劇音樂的曲式結構分曲牌體(高腔、昆腔、燈戲)和板腔體(胡琴、彈戲)。現如今還保存著的川劇劇目大部分是高腔戲和昆腔戲,故而川劇的音樂結構更偏向于曲牌體,但其中亦含有板腔體的成分。

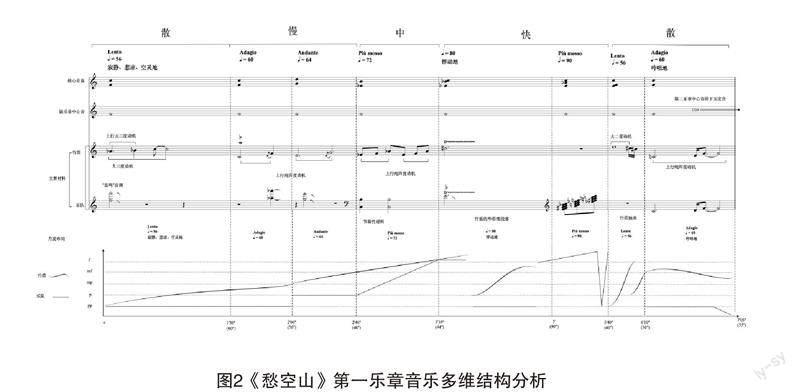

曲牌體音樂結構的基本原則是“慢曲在前,中速次之,急曲在后,全曲形成散、慢、中、快、散的節奏變化次序”(見圖2)。[1]

曲牌體結構原則在這一樂章中主要體現的是每一段變化的音樂情緒與性格。這跟《蜀道難》這首詩亦有關聯,每一次的性格與情緒轉變都隱含著某種特有的詩意。其中,某段音樂極容易聯想到《蜀道難》里的某一句詩,這是作曲家刻意設計的,是他將這首作品命名為《愁空山》的用意所在。

這首作品以散、慢、中、快、散為基本架構,中間插入對比性段落B和展開性段落A4+A5+B2 (參看圖3)。對比性段落時長較短,只有33秒,主要目的在于在漸變性的音樂情緒中插入一個與前后情緒不同的段落,使音樂的情緒變化更加劇烈,從而達到更大的戲劇性效果。在展開性段落,主題材料做了更多、更大的變化,有模仿復調、節拍對位、節奏對位,并加入打擊樂組的獨奏片段和樂隊低聲吟唱。

四、川劇打擊樂器在作品中的運用

川劇伴奏樂器中地位最突出的是打擊樂器,其次是拉弦樂器,吹管樂器在川劇中出現的相對較少。郭文景曾在川劇樂團擔任過打擊樂手,故而對打擊樂器的演奏方法及其組合方式很熟悉,譜例3是《日月山》中出現的川劇打擊樂器的片段。

這里小鈸以鈸頂互擊的方式進入,川鑼、鐃鈸和川鈸三個樂器為一組后進入。川鑼在正拍強力度發聲并且以二分音符為主,鐃鈸以悶擊的方式在小節的第一拍后半拍進入,以十六分音符為主。川鈸同樣以悶擊的方式在小節的第二拍進入,與鐃鈸彼此形成“插空互補”的方式發聲并且以八分音符為主。

161小節是除打擊樂組外的樂器組在中音區吟唱“yi”音,并同時演奏所吟唱的旋律。之后小鈸以鈸頂斜擊的方式強力度進入,定音鼓在低音區循環演奏樂曲開頭的動機。川鑼、鐃鈸和川鈸三件打擊樂器為一組,繼續以“插空互補”的方式演奏。五件打擊樂器所制造的效果是彼此和諧、“互不打架”的,突出了川劇打擊樂器之間的對位性。

五、川劇美學對作曲家創作思維的影響

“中國戲曲乃是‘寫意戲劇觀的產物”。[2]

依照中國傳統文化、美學思維來看,戲曲中的情節故事、角色和景物都有著“意”“象”兩層內涵。[2]而戲曲就是通過“以象寓意”的方式來全面反映其對世界的思考、認識與解讀。

從戲曲音樂結構原則上來看,它體現的是一種點線組合的美學觀。這與中國建筑整體結構相類似,譬如北京的故宮,它有主體,有陪襯,有前奏,有高潮,有結尾,總體上給人一種統一和諧的韻律感。就如戲曲音樂中需要有起、承、轉、合,并且設計以什么音樂作為開頭,又以什么音樂結尾,以及板式的變化,唱腔的設計、幫腔的出現次數等。這些音樂要素都要經過特定的川劇審美標準的考量,才能被搬上舞臺,呈現在大眾面前。

川劇除了擁有中國戲曲所共有的寫意性與點線組合美學觀,還有其獨特的地方。例如,高腔音樂里一唱眾和、不托管弦的音樂形式。這種音樂形式是受川江號子的影響。船夫們在上河下河的過程中,勢必要度過湍急的流域,避過暗礁險灘等地理障礙。因此,他們需要號子來幫助團隊更好地完成勞動。

川劇音樂受民歌影響的其他表現就是川劇在唱腔的最后部分,往往會用高亢悠長的幫腔來收尾,營造空曠悠遠的意境。這種帶有結構意義的音樂處理手法在《愁空山》的第11小節被使用過。在此處,整個樂隊使用“嘆息式”音調作為一種“幫腔”來呼應竹笛這位“領唱”,以此作為樂句的結束。然后,再使用帶有連接性質的樂句過渡到下一樂段。

在這兩部作品中,還可以看到郭文景運用“寫意”的手法來彰顯其音樂美學觀。《愁空山》開頭段落分別使用排簫、胡琴、笙來營造“又聞子規啼夜月”的幽深意境。之后又用彈撥組與提琴的微弱長音,為意境蒙上一層薄紗。這種表現手法既體現了戲曲音樂中“以虛擬實”的美學原則,又體現戲曲文學中借所歌詠的事物來抒發內心情感的藝術宗旨。即將作曲家內心巴蜀地域的危聳高山、湍川急流所帶有的冷峻、堅毅的氣質,憑借音樂表達出來。作曲家本人也在一次關于《愁空山》演出前的采訪中提到這一點,他希望竹笛的性格被拓寬,有更多面的表達。

此外,對川劇音樂的借鑒手法還有一點,就是作曲家在《日月山》靠近尾聲的段落,將誦經式的低聲吟哦與帶有川劇樂器的打擊樂組交替安排出現。這就像川劇鑼鼓在演奏時,唱腔是不會出現的,只有當鑼鼓演奏完畢,演員才銜尾起腔。這種將川劇程式作為音樂整體的一部分的處理手法,顯示出川劇美學對郭文景的影響。

六、結束語

兩部作品中,從川劇打擊樂器、川劇唱腔特征音程和曲牌體結構這三個方面的運用上,能看到川劇音樂元素對郭文景的影響。《日月山》中在以川鈸、川鑼和小鈸為組合的打擊樂段落中,這三件樂器的彼此配合演奏方式和傳統川劇打擊樂的演奏方式類似。在川劇唱腔方面,唱腔的音程大跳的特點,在兩首作品中都有被采用。而在曲牌體結構方面,兩首作品都用到戲曲音樂中“散、慢、中、快、散”的速度布局。通過對兩首作品的完整分析,筆者發現深入研究并分析傳統戲曲音樂是很有必要的。戲曲音樂中的板式變化、曲牌結構規則、唱腔與詞義的結合、伴奏樂器的使用都對當代音樂創作有著積極意義。

在中國音樂走向全世界的格局下,作為新一代音樂創作者,應該思考如何將戲曲元素融入自己的音樂語言中,如何將本民族的和非本民族的風格有機地混合起來。貫通古今,中西融合,這樣才能創作出符合新時代的優秀當代音樂作品。

參考文獻:

[1]王耀華,杜亞雄.中國傳統音樂概論[M].福州:福建教育出版社,1999.

[2]陳多.中國戲曲美學[M].上海:上海百家出版社,2010.

基金項目:2021年度上海音樂學院校級科研項目“戲曲元素對中國當代音樂創作的影響及相關研究”(項目編號:SY2021ZXKT02)。

作者簡介:白以諾(1994-),男,浙江溫州人,碩士,作曲專業。