生命印跡 時(shí)代刻痕

李向偉

【導(dǎo)語】周蕪(1921—1990)是我國版畫家、美術(shù)教育家和古版畫研究專家。2021年,有關(guān)單位分別于蕪湖、合肥兩地舉辦了周蕪誕辰百年紀(jì)念展及學(xué)術(shù)研討會,對他的學(xué)術(shù)成果做了一次全面的總結(jié)。然而,近期周蕪的子女在整理其遺作時(shí),又意外發(fā)現(xiàn)一批新的木刻原版,多是刻好而未拓印者。我們將其征之于《周蕪全集》中的《周蕪作品集》和《周蕪年表》,發(fā)現(xiàn)這批作品在上述文獻(xiàn)中均無載錄,可見它們是已知史料之外的遺珍。直覺告訴我們:這批木刻原版的發(fā)現(xiàn)與整理,將會補(bǔ)足周蕪藝術(shù)成就之缺環(huán),成為其藝術(shù)人生拼圖的重要組成部分。本文借助圖像志和圖像學(xué)方法,參照《周蕪全集》及其他相關(guān)文獻(xiàn),對這批遺作略作考證,以期為研究周蕪的同道提供一點(diǎn)新的參考。

一、引言

2021年,適值我國版畫家、美術(shù)教育家和中國古版畫研究專家周蕪(1921—1990)誕辰百年,安徽師范大學(xué)先后聯(lián)合安徽省美術(shù)家協(xié)會及合肥市賴少其藝術(shù)館,分別于蕪湖、合肥兩地,舉辦了周蕪誕辰百年紀(jì)念畫展及學(xué)術(shù)研討會。畫展展出了周蕪20世紀(jì)40—80年代的版畫、水彩畫作品百余幅,可謂其藝術(shù)成果的一次全面展示。研討會上,來自全國各地的專家學(xué)者圍繞周蕪的藝術(shù)成果與學(xué)術(shù)成就,做了較為全面的回顧與研討。會后,《美術(shù)》雜志及各家媒體對此次活動做了報(bào)道。

筆者在那次研討會上提出,圍繞周蕪的研究框架,從縱向與橫向兩個(gè)維度對其藝術(shù)進(jìn)行探討。從縱向看,周蕪的藝術(shù)生涯歷經(jīng)延安時(shí)期、中華人民共和國成立初期、社會主義建設(shè)時(shí)期及改革開放時(shí)期等幾個(gè)階段,其現(xiàn)實(shí)主義創(chuàng)作手法及其表現(xiàn)的主題大體合著時(shí)代變遷的脈絡(luò),成為20世紀(jì)40—80年代中國社會現(xiàn)實(shí)的真實(shí)、生動的反映與縮影。從橫向看,周蕪的成就涵蓋了版畫創(chuàng)作、美術(shù)教育和中國古版畫研究三大領(lǐng)域,由此構(gòu)成其三位一體、豐富多元的藝術(shù)人生。

本以為上述畫展和研討會等紀(jì)念活動已經(jīng)對周蕪的藝術(shù)作品與學(xué)術(shù)成就做了巨細(xì)無遺的全面展示與總結(jié),可以畫上一個(gè)句號了。孰料兩年后,周蕪的子女在整理其遺作時(shí),又意外發(fā)現(xiàn)一批新的木刻原版,這批原版總數(shù)近20件,內(nèi)容涉及風(fēng)景、人物、靜物花卉等,多是刻好而未拓印者。其中少量版面上尚保留著以白蠟筆起稿的痕跡,證明其是未完成的半成品。我們將部分原版上的畫面拓印出來,又將其征之于《周蕪全集》中的《周蕪作品集》和《周蕪年表》,發(fā)現(xiàn)這批作品在上述文獻(xiàn)中均無載錄,可見它們是已知史料之外的遺珍。直覺告訴我們:這批木刻原版的發(fā)現(xiàn)與整理,將會補(bǔ)足周蕪藝術(shù)成就之缺環(huán),成為其藝術(shù)人生拼圖的重要組成部分。

本文擬借助圖像志和圖像學(xué)的方法,參照《周蕪全集》及其他相關(guān)文獻(xiàn),對這批遺作略作考證,以期為研究周蕪的同道提供一點(diǎn)新的參考,并以此就教于方家。

二、周蕪遺作的圖像志描述

“圖像學(xué)”概念最早是由德國史學(xué)家阿比·瓦爾堡(AbyWarbury)提出的,但給圖像學(xué)方法下定義并把它與傳統(tǒng)的圖像志方法相區(qū)別的卻是霍格維爾夫(Hoogwerff)。霍氏將圖像志與圖像學(xué)的關(guān)系比作人種志與人種學(xué)的關(guān)系:“前者僅限于查明事實(shí),而后者則尋求解釋。”而查明事實(shí)是研究和解釋賴以生發(fā)的基礎(chǔ)與前提。據(jù)此,我們先將周蕪這批遺作的基本信息做一梳理。

周蕪的這批遺作總數(shù)近20件,全部刻于木質(zhì)三合板上,尺寸大小由45.5cm×45.5cm至16.5cm×14.5cm不等。被發(fā)現(xiàn)時(shí)均為未曾拓印的原版。其中部分版面的墨底上留有淡淡的白色蠟筆痕跡,應(yīng)是作者起稿時(shí)的輪廓,證明其為未完成者。為便于觀察與研究,我們將其中刻制完整的部分木版做了拓印,另有幾幅(留有白蠟筆痕跡的)未完成者,為保留木版原貌,未作拓印,以便后人可以從中窺見周蕪起稿創(chuàng)作的過程與痕跡。

由于這批原版未曾拓印,故所有作品均無標(biāo)題及創(chuàng)作日期,為后人的研究留下了謎題。為便于敘述起見,我們依據(jù)畫面的內(nèi)容,為其一一擬定了標(biāo)題,并根據(jù)題材的類型,大體做了一個(gè)分類。茲擇其具有代表性者略述如下:

A.人物肖像類

1. 《周蕪先生“全家福”》(暫名)

尺寸:45.5cm×45.5cm

據(jù)周蕪子女回憶,畫面上的七個(gè)人物肖像,應(yīng)是周蕪本人、夫人及五個(gè)子女。

2. 《海疆衛(wèi)士》

尺寸:45.5cm×45.5cm

畫面表現(xiàn)一身著戎裝、手持鋼槍的解放軍士兵半身像,略側(cè)身,目光炯炯直視觀眾,背景是大海與礁石。作品明確昭示著“保衛(wèi)祖國海疆”的主題。

3. 《擦槍》

尺寸:45.5cm×45.5cm

畫面中,一位身著冬裝、頭戴絨帽的解放軍戰(zhàn)士正在擦拭手中的鋼槍與刺刀,背景中可見兩門高射炮隱蔽于樹叢之中,營造出備戰(zhàn)的氛圍。有“提高警惕,保衛(wèi)祖國”“時(shí)刻準(zhǔn)備著”之寓意。

4. 《艱苦歲月》

尺寸:16.5cm×14.5cm

畫面中兩個(gè)人物一老一少,相依而坐,均頭戴紅軍帽,身著紅軍衣。年少者佩戴的袖標(biāo)上可見“紅軍”二字。其中長者一手執(zhí)草鞋,另一手上揚(yáng),示意向著前方的光明;年少者懷抱槍支,目光亦隨長者示意,看向前方。畫面意境與雕塑家潘鶴的《艱苦歲月》相似,又令人想起《長征組歌》之歌詞意境:“革命理想高于天。”

B.校園生活類

此組作品往往將人物與景物融為一體,故無法將其歸于“人物類”或“風(fēng)景類”,權(quán)且以“校園生活”名之。

1. 《由藝術(shù)系俯瞰校園風(fēng)景》

尺寸:45.5cm×45.5cm

凡熟悉安徽師范大學(xué)老校區(qū)者,皆可從畫面中一眼認(rèn)出:這是作者從位于赭山北坡的原藝術(shù)系樓門口的臺階上向東南方向俯瞰的景色。臺階下方遠(yuǎn)處的建筑,即安徽師范大學(xué)教學(xué)大樓。作者以寫實(shí)的手法,再現(xiàn)了這一場景。

2. 《彈奏琵琶的女孩》

尺寸:45.5cm×45.5cm

從畫面中的水泥臺階及護(hù)欄可以斷定,此幅作品的取景地與上一幅為同一位置。所不同者,前者是由上而下的俯瞰,后者是由下而上的仰視。本圖描繪一女生手抱琵琶,面對樂譜架練習(xí)彈奏的情景。作者在背景中增添了濃密的樹叢綠植,用以替代了原本單調(diào)的幾何形建筑。畫面上方以線條刻出的流云與天空,為畫面增添了抒情浪漫的氣息。

3. 《籃球場上》

尺寸:45.5cm×45.5cm

從作者的取景角度及遠(yuǎn)處背景的赭山、寶塔可以判斷:此圖表現(xiàn)的是安徽師范大學(xué)戶外籃球場上比賽的情景。畫面下方觀眾的背影以及上方的樹影和遠(yuǎn)山,顯然是作者為完善畫面構(gòu)圖而精心組織的。

C.工業(yè)題材類

1. 《高聳入云的礦井架》

尺寸:45.5cm×45.5cm

畫面中高聳的礦井架、廠房、運(yùn)煤的車輛,以及近處工棚中休息的工人,組成了一幅礦區(qū)景觀圖。背景天空以大號圓口刀刻出的白云,蒼勁有力,氣勢沖天,為靜態(tài)的畫面營造出強(qiáng)烈的動勢與黑白對比。

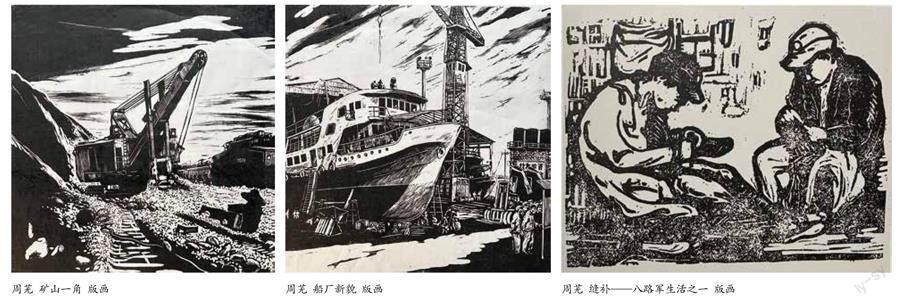

2. 《礦山一角》

尺寸:45.5cm×45.5cm

畫面中心是一臺正在工作的挖掘機(jī),機(jī)器嚴(yán)謹(jǐn)、剛硬的造型具有典型的工業(yè)題材風(fēng)格。下方的鐵軌和左側(cè)的矸子山與挖掘機(jī)一起,營造出礦區(qū)的景象。

3. 《船廠新貌》

尺寸:45.5cm×45.5cm

畫面表現(xiàn)的是船廠內(nèi),一艘建造中的巨輪即將竣工。船身上下有工人們忙碌的身影。背景中高聳的塔吊沖破畫面,直刺云霄。天空中漫卷的流云亦為畫面增添了宏偉的氣勢和欣欣向榮的氛圍。

三、周蕪遺作的創(chuàng)作背景略考

舉凡研究歷史者,總須將研究對象置于歷史的上下文中,使它成為因果邏輯鏈上的一環(huán),如此方可確定其歷史定位,還原其時(shí)代情境,庶幾接近歷史的真相,得出相對公允的結(jié)論。倘抽去歷史背景而就事論事,其結(jié)論勢必淪為無源之水、無本之木,既無依憑,亦不足信。故欲討論周蕪遺作,亦須從其生平歷史入手,由史而人,由人而藝,抽絲剝繭,厘清源流。

如前所述,周蕪一生歷經(jīng)延安時(shí)期、中華人民共和國成立初期、社會主義建設(shè)時(shí)期和改革開放時(shí)期,可謂既經(jīng)歷豐富又命運(yùn)多舛。青年時(shí)期的周蕪滿懷革命理想,奔赴延安,先入陜北公學(xué),后入魯迅藝術(shù)文學(xué)院(以下簡稱“魯藝”)深造,并有幸親聆了毛澤東同志在延安文藝座談會上的講話,深受影響,由此堅(jiān)定其畢生的革命道路及藝術(shù)理念。然命運(yùn)弄人,1946年,周蕪因赴陜北搜集民間窗花藝術(shù),誤入閻錫山防區(qū),被捕入獄,兩年后獲釋。其間雖未有變節(jié)行為,但此番遭際仍被視為“污點(diǎn)”。

據(jù)《周蕪年表》,周蕪于1952年11月調(diào)入位于蕪湖的國立安徽大學(xué)(今安徽師范大學(xué)前身),從此開始其在高校的教學(xué)生涯。然由于歷史原因,自1964年以后,他就離開講臺,去資料室做了一名保管員。兩年后,周蕪被下放至農(nóng)村進(jìn)行勞動改造,前后達(dá)七年之久。1972年,周蕪由農(nóng)場調(diào)回安徽師范大學(xué)藝術(shù)系,但仍未恢復(fù)教師身份,只被安排在音樂保管室做管理員,形同勤雜人員。直至1977年,周蕪才得以重返教學(xué)崗位。1982年,周蕪由安徽師范大學(xué)調(diào)往阜陽師范學(xué)院,任系主任,主持教學(xué)工作。1986年,又由阜陽調(diào)往安徽教育學(xué)院,于教學(xué)的同時(shí)創(chuàng)辦版畫研究所,專注于中國古版畫研究。其間因勞累過度,于1987年突患腦血栓,入院治療不愈,終于1990年逝世。

如前所述,周蕪的畢生成就,涵蓋版畫創(chuàng)作、美術(shù)教育及中國古版畫研究三大領(lǐng)域。我們查閱史料可知,這三種工作在其生命過程中往往是同時(shí)進(jìn)行、并行不悖的。為使論題集中,本文僅聚焦于其版畫創(chuàng)作一項(xiàng),略作研討。

假如我們結(jié)合周蕪的生平履歷來考察其作品,便會發(fā)現(xiàn)一個(gè)規(guī)律,即:他的作品幾乎都是緊扣時(shí)代脈搏,以現(xiàn)實(shí)主義的寫實(shí)手法,忠實(shí)地反映著身邊的人物與事件的。例如,他創(chuàng)作于20世紀(jì)40年代的木刻作品《縫補(bǔ)——八路軍生活之一》《裝車》《文藝晚會》《延安風(fēng)景》等,都忠實(shí)而生動地記錄了陜甘寧邊區(qū)的日常生活。創(chuàng)作于20世紀(jì)50年代初的《抗旱》《新徒弟》《打樁》《青弋江上》等,顯然是中華人民共和國成立初期社會生活的真實(shí)反映。而創(chuàng)作于20世紀(jì)50年代末期的《響洪甸水庫一角》《水庫工地》《水庫一隅》《當(dāng)洪水通過重力壩的時(shí)候》,以及篇幅宏大的“淮河木刻組畫”(總數(shù)有30余幅之多,現(xiàn)僅存10余幅),則是以更加宏闊的視角,反映了那一時(shí)期全國大興水利工程和建設(shè)社會主義新農(nóng)村的時(shí)代主題。他的這種以作品忠實(shí)記錄現(xiàn)實(shí)生活,并與時(shí)代主題一一對應(yīng)的特點(diǎn),為我們考證新發(fā)現(xiàn)的這批遺作,提供了較為可靠的參照。據(jù)此,我們幾乎可以肯定地說,這批新發(fā)現(xiàn)的木刻原版所反映的內(nèi)容,應(yīng)是作者當(dāng)時(shí)生活的真實(shí)記錄和寫照。為慎重起見,筆者又查閱了《周蕪全集》中部分同代人的回憶,走訪了目前尚健在的周蕪的子女和學(xué)生。在對上述文獻(xiàn)與訪談的整理過程中,這批遺作的創(chuàng)作背景及其誕生的歷史情境亦漸漸明晰起來。茲分述如下。

1.《周蕪先生“全家福”》是周蕪藝術(shù)生涯中一件具有特殊意義的作品。經(jīng)對周蕪長女周曉蕓訪談,確認(rèn)此件作品作于1972年,其時(shí)周蕪正在農(nóng)場養(yǎng)豬。她本人是于1971年由農(nóng)村知青招工進(jìn)入安徽醫(yī)學(xué)院護(hù)士班的(圖中右上角戴醫(yī)護(hù)人員白帽者)。次年(1972年),大弟和平由農(nóng)村知青招工至蕭縣建筑公司,成為一名建筑工人(圖中左上角頭戴安全帽者)。這兩件喜事令遠(yuǎn)在皖南農(nóng)場養(yǎng)豬的周蕪十分欣喜。當(dāng)時(shí)周蕪的妻子帶著另外三個(gè)孩子居住在合肥,全家人分居數(shù)地,天各一方,其對親人的思念及團(tuán)聚的渴望自可想見。正是在這樣艱苦的情境下,周蕪憑著記憶,將他日夜思念的妻子、兒女刻在同一塊版面上,組成一幅意念中的“全家福”。畫面中的一家七口均笑容滿面,其樂融融,畫里畫外洋溢著溫暖的骨肉親情。若非知情者,誰又能想到當(dāng)時(shí)的作者正遠(yuǎn)離妻兒,孤身一人創(chuàng)作出這幅木刻呢?這幅憑借想象創(chuàng)作(或虛構(gòu))的作品,恐怕也是周蕪一貫對景(對人)寫生手法之外的唯一特例了。而它背后的真實(shí)故事,又如何不令人感慨唏噓。

2.校園生活組畫包括《由藝術(shù)系俯瞰校園風(fēng)景》《彈奏琵琶的女孩》《籃球場上》等,綜合《周蕪年表》及諸師友的回憶文章可知,周蕪于1972年由農(nóng)場調(diào)回安徽師范大學(xué)藝術(shù)系,但未恢復(fù)教職,只是被安排在音樂保管室做管理員。然而,多舛的命運(yùn)并不能遏制他的創(chuàng)作激情。周蕪一回到學(xué)校,便立即拿起刻刀,利用一切可以利用的時(shí)間,投入到木刻寫生與創(chuàng)作中去了。據(jù)當(dāng)年的學(xué)生俞宏理回憶:“當(dāng)我用感恩之心來回憶這一位恩師的容顏時(shí),面前總浮現(xiàn)出一張沒有教師身份卻默默盡著教師義務(wù)的老師的面孔——他就是周蕪老師。”文中提到,當(dāng)時(shí)的周蕪雖沒有教師身份,但仍和學(xué)生們一道,在課堂上用木板和刻刀對著模特寫生。其果斷地用刀和精湛的技法引起同學(xué)們的好奇與驚嘆。此外,當(dāng)學(xué)生們外出寫生采風(fēng)時(shí),周蕪也背著一只工具箱隨同前往。我們根據(jù)上述歷史情境推斷,此組校園生活木刻組畫極有可能是在1972至1976年間創(chuàng)作的。

據(jù)安徽師范大學(xué)校史載,1966年高考廢止,學(xué)校停課達(dá)數(shù)年之久。直至1972年,安徽師范大學(xué)藝術(shù)系才恢復(fù)招生,招收了第一批“工農(nóng)兵學(xué)員”。上文提到的俞宏理,便是這一屆入學(xué)的學(xué)生。無論如何,隨著這一批學(xué)生的入學(xué),校園里重新浮現(xiàn)了學(xué)習(xí)的氛圍和勃勃生機(jī),教室里、走廊上、臺階前、樹蔭下,隨處可見音樂生在吊嗓、練琴,美術(shù)生在寫生、創(chuàng)作,球場上也重現(xiàn)比賽的場景和圍觀的人群。也恰在此時(shí),周蕪由農(nóng)場返回校園。我們有充分的理由推斷,當(dāng)周蕪目睹校園內(nèi)發(fā)生的種種變化,看到荒廢多年的教學(xué)秩序正在恢復(fù),其內(nèi)心的欣喜可想而知,遂持刀向木,對景寫生,以生動而寫實(shí)的畫面,記錄下了校園里的種種場景,為后人留下了那個(gè)特殊時(shí)代的印痕。

1977年,周蕪恢復(fù)了教職,重新回歸課堂。從此,周蕪的視野和觀察對象也由室外回到室內(nèi),創(chuàng)作了一批對著模特寫生的人物肖像木刻作品,以此開啟了他的另一段創(chuàng)作歷程。

3.人物肖像木刻組畫包括《海疆衛(wèi)士》《擦槍》《艱苦歲月》等,經(jīng)考證,這批作品創(chuàng)作于1976—1979年間。據(jù)周蕪的學(xué)生武忠平回憶,他本人是1976年入學(xué)的,入學(xué)后不久,剛剛恢復(fù)教職的周蕪就帶他們班的版畫課。在他的印象中,周蕪樸實(shí)、敦厚,對學(xué)生熱情、耐心。在課堂教學(xué)時(shí),周蕪總是身體力行,既動口又動手,親自示范,講解木刻要領(lǐng)。其做法通常是以木板為紙,以刀為筆,幾乎不起草稿,對著模特放刀直取,其干練果斷的刀法和嚴(yán)謹(jǐn)準(zhǔn)確的造型常常令學(xué)生們驚嘆不已。

除了直接對著模特寫生外,周蕪創(chuàng)作的另一特色,是在布置模特時(shí),往往根據(jù)模特的形象特征,為其設(shè)計(jì)一特定的角色身份,再配之以相應(yīng)的服裝、道具,用以營造出某種特定的氛圍和意境。更有一些作品是在寫生完成的主體人物之外,作者再憑借想象,為人物添加相應(yīng)的環(huán)境背景,使之成為相對完整的主題性創(chuàng)作。本組作品中的《海疆衛(wèi)士》《擦槍》等,即屬此類。又據(jù)武忠平回憶,那幅《艱苦歲月》就是周蕪在課堂上做示范時(shí)刻成的作品(當(dāng)時(shí)武忠平本人也在現(xiàn)場,并同時(shí)刻制了同樣的作品)。他清晰地記得,當(dāng)時(shí)課堂上只有扮作“紅軍”的模特,并無畫面上的環(huán)境和背景。后者顯然是周蕪在后期處理畫面效果時(shí)加上去的,使之成為相對完整的、有明確主題的作品。

4.工業(yè)題材類木刻組畫包括《高聳入云的礦井架》《礦山一角》《船廠新貌》等,早在20世紀(jì)50年代中華人民共和國成立之初,周蕪便對工業(yè)題材有所涉獵,如刻于1954年的《工廠》、1955年的《礦山》,以及1957年創(chuàng)作的“水庫建設(shè)”系列作品等。當(dāng)時(shí)的作者滿懷著喜悅與激情,以畫筆和刻刀表達(dá)著對中華人民共和國的謳歌。然而,自20世紀(jì)60年代以后,周蕪被迫離開了教學(xué)和創(chuàng)作崗位。此后十余年,他除了應(yīng)付單調(diào)乏味的日常工作外,已將主要精力轉(zhuǎn)向古版畫研究,為自己的學(xué)術(shù)事業(yè)開辟出一個(gè)新的領(lǐng)域。換言之,在這十余年中,他再也沒有觸碰過工業(yè)題材的創(chuàng)作。

如前所述,周蕪于1977年恢復(fù)教職,1982年,他又由安徽師范大學(xué)調(diào)往阜陽師范學(xué)院,任美術(shù)系主任。相關(guān)文獻(xiàn)顯示,周蕪調(diào)至阜陽師范學(xué)院,便忙碌起來,除了廣招賢才、制定教案、整頓學(xué)風(fēng)之外,還親自為學(xué)生授課,帶領(lǐng)學(xué)生外出寫生。據(jù)其學(xué)生江河回憶:“20世紀(jì)80年代,阜陽師范學(xué)院美術(shù)系處在既穩(wěn)定和諧,又成就頻出的發(fā)展階段,管理上秩序井然,教學(xué)上師生相長,創(chuàng)作上新作不斷。這段難忘的歷史是時(shí)任系主任周蕪所傾力開創(chuàng)的。”在同一篇文章中,他繼續(xù)寫道,當(dāng)時(shí)的周蕪“雖鶴發(fā)初盈,時(shí)有咳喘,但親率師生入鄉(xiāng)下礦。1983年入夏,周蕪帶領(lǐng)畢業(yè)班深入淮北楊莊煤礦,與學(xué)生一起在礦井上下,多角度體驗(yàn)礦工生活。面對剛升至井上還未洗卻煤粉的礦工,周蕪興奮異常,以木板為紙,以刀為筆,在親切交談之時(shí),迅然將一個(gè)個(gè)樸實(shí)自然的形象刻繪而就,贏得礦工們的喝彩與欽佩,也使身邊學(xué)生明白了生動形象的出處與作畫至理”。

根據(jù)該文的描述,我們幾乎可以斷言:這組工業(yè)題材作品中的《高聳入云的礦井架》和《礦山一角》正是周蕪1983年率領(lǐng)師生赴淮北礦區(qū)寫生所得。這批作品距他20世紀(jì)50—60年代的工業(yè)題材創(chuàng)作,已經(jīng)間隔整整20年了。

至于另一幅《船廠新貌》的創(chuàng)作背景,筆者目前尚未獲得足夠的證據(jù)以論之。但據(jù)筆者所知,安徽省的造船廠大都瀕臨江河湖泊而建,其中最大的船廠是在蕪湖,亦是周蕪20世紀(jì)60—70年代在安徽師范大學(xué)任職的城市。按照情理推斷,此幅作品應(yīng)是周蕪調(diào)往阜陽之前,在蕪湖創(chuàng)作的,時(shí)間大致應(yīng)在1979—1981年之間。

四、結(jié)語:周蕪藝術(shù)創(chuàng)作思想尋繹

范景中在其主編的《象征的圖像——貢布里希圖像學(xué)文集》“編者序”中,高度肯定了貢氏在圖像學(xué)領(lǐng)域的建設(shè)性工作。他寫道:“他(貢布里希)的主要目的是要建立一套標(biāo)準(zhǔn)和防范措施,以校正對圖像闡釋天馬行空、言說過頭的習(xí)慣,正是那種習(xí)慣敗壞了圖像學(xué)的名聲。為了達(dá)到這一目的,他嚴(yán)格地界定了作者的意圖意義和理解者事后所賦予作品的意味,并把圖像學(xué)的中心任務(wù)規(guī)定為重建藝術(shù)家的創(chuàng)作方案,是依據(jù)原典和上下文,以恢復(fù)作品的本義……他還特別指出,圖像學(xué)家的最初工作不是研究象征,而是研究傳統(tǒng)慣例。這樣,他就為解釋奠定了一種客觀的基礎(chǔ)。‘作者未必然,讀者何必不然之于欣賞,‘六經(jīng)注我之于明道,或許無可厚非,但要對圖像作歷史的闡釋,那就必須考鏡源流,辯證類次,尋求它的本義。”

筆者坦承,本文的寫作所遵循的正是這一套原則和方法,即在厘清作者本意和歷史原境的前提下,對作者和作品做盡可能客觀的判斷與闡釋。所幸的是,周蕪在其文章與信札中,多次記述了自己的學(xué)藝經(jīng)歷,闡明了自己的藝術(shù)主張。所有這些,都為后人對其藝術(shù)思想的研究,提供了可資憑信的依據(jù)。

我們通過對《周蕪全集》中相關(guān)文獻(xiàn)的研讀,可以明確地獲悉:周蕪藝術(shù)思想的形成與發(fā)展,主要根植于兩大傳統(tǒng):其一是魯迅倡導(dǎo)的中國新興木刻運(yùn)動及延安魯藝的教育思想,其二是中國古代版畫傳統(tǒng)。其中尤以第一種傳統(tǒng)影響最著,幾乎貫穿其藝術(shù)創(chuàng)作生涯的始終。

周蕪在《回顧歷史,繼往開來——回憶〈講話〉、學(xué)習(xí)〈文選〉后的感言》中,以自傳式的文筆,記述了他在青年時(shí)期追求真理、向往革命、學(xué)習(xí)藝術(shù)的過程。文中記述,早在奔赴延安(1939年)之前,他已閱讀過魯迅的雜文。之后到延安,進(jìn)入魯迅藝術(shù)文學(xué)院學(xué)習(xí),該學(xué)院正是以魯迅的名字命名,足見學(xué)院的辦學(xué)宗旨是貫徹著魯迅的藝術(shù)思想的。加之當(dāng)時(shí)毛澤東又提出“魯迅的方向,就是中華民族新文化的方向”,更將魯迅推到一個(gè)至高地位。

魯迅作為中國新興木刻運(yùn)動的旗手和導(dǎo)師,已為歷史所公認(rèn)。早在1931年,他即親力親為,在上海創(chuàng)辦了中國首個(gè)現(xiàn)代木刻技法學(xué)習(xí)班——木刻講習(xí)會,為中國培訓(xùn)了第一批青年木刻藝術(shù)骨干。此后,他又不辭辛勞,通過各種渠道,將麥綏萊勒、珂勒惠支、岡察洛夫等歐洲版畫大家的作品引進(jìn)中國,介紹給青年版畫家們,為后者打開了眼界,提供了借鑒。他所做的這些工作,孕育出一種不同于傳統(tǒng)復(fù)制木刻的新型版畫,催生出一批具有現(xiàn)代革命意味的木刻作品,由此揭開了中國新興木刻運(yùn)動的篇章。

簡而言之,魯迅提倡的新興木刻運(yùn)動,其宗旨大體可以概括為為大眾、為社會、為現(xiàn)實(shí)的“三為”主張。實(shí)際上,這一主張與后來毛澤東同志《在延安文藝座談會上的講話》中提出的“文藝為工農(nóng)兵服務(wù)”的宗旨是高度吻合的,它也成為延安魯藝辦學(xué)育人的宗旨與方向。

在同一篇文章中,周蕪又對他初到延安時(shí)的情況做了描述:“陜甘寧邊區(qū)一帶是我國比較落后的地區(qū),而中國革命的大動脈在延安,先進(jìn)的思想和落后的地區(qū)相結(jié)合,是存在著矛盾的……那時(shí)候延安的文化大部分是來自城市,過慣了亭子間生活的知識分子,書生氣十足,講文化史,言必稱希臘、羅馬,口不離唐宗、宋祖,對于近代史,特別是革命史,卻往往一無所知或知之甚少”“……文學(xué)系的女同學(xué)竟有模仿托爾斯泰的《安娜·卡列尼娜》女主人公的形象;美術(shù)系也有崇拜馬蒂斯、畢加索,大紅大綠,大搞變形的作品;……音樂系用“洋嗓子”唱民歌,他們練嗓子,群眾叫他‘哭爹喊娘;戲劇系醉心于演大戲,崇尚斯坦尼體系……”總之是一味崇洋媚外,完全脫離本土實(shí)際,不能為工農(nóng)兵所欣賞,亦不能為革命所利用。

正是在這樣的背景下,延安整風(fēng)運(yùn)動開始了,毛澤東同志發(fā)表了著名的《在延安文藝座談會上的講話》(以下簡稱《講話》)。《講話》針對當(dāng)時(shí)的文藝一味追求“陽春白雪”、脫離人民、脫離實(shí)際的現(xiàn)象,做了批駁,同時(shí)號召魯藝的師生員工,要“走出小魯藝,到‘大魯藝去,走向社會,面向生活,和工農(nóng)兵打成一片,向工農(nóng)兵學(xué)習(xí),先當(dāng)學(xué)生,然后當(dāng)先生”。周蕪認(rèn)為“通過整風(fēng),特別是《講話》的學(xué)習(xí),我們明確了思想、觀點(diǎn)、立場,也就是世界觀的改造是根本的改造,文藝工作者必須深入生活,生活是藝術(shù)的唯一的源泉。有出息的文藝家必須長期地、無條件地深入生活,然后才有可能做出人民所喜聞樂見的、具有中國作風(fēng)和中國氣派的藝術(shù)作品。人民需要藝術(shù),藝術(shù)家必須想人民之所想,急人民之所急,代表人民的聲音,呼喚吶喊,作為‘團(tuán)結(jié)人民、教育人民,打擊敵人、消滅敵人的有力武器。只有這樣的藝術(shù)品,才是我們時(shí)代的傳聲筒,歷史的形象注釋。這樣的藝術(shù)家才是文藝界的戰(zhàn)士,堪稱‘人類靈魂的工程師”。

筆者以為,以上這段文字幾乎可以視作周蕪的心靈獨(dú)白和藝術(shù)宣言。通過以上描述,我們可以清晰地看到,早年的周蕪如何從一名懵懂青年成長為一名革命文藝戰(zhàn)士的心路歷程。筆者注意到,周蕪在寫下這篇文字時(shí),已是20世紀(jì)80年代,其時(shí)作者已年逾花甲,距離在延安魯藝學(xué)習(xí)的日子也已過去整整40年了。然而,晚年的周蕪在談到這一切時(shí),仍然是激情澎湃、語調(diào)鏗鏘,表現(xiàn)出他對這一革命文藝?yán)砟畹膱?jiān)定信仰和深厚感情,足見魯迅的思想和延安魯藝的教育早已鐫刻于他的靈魂深處,深深地影響了他的一生。明白了這一點(diǎn),我們再來檢視周蕪藝術(shù)作品的諸般特色,比如質(zhì)樸的造型風(fēng)格、濃郁的生活氣息、對社會生活與時(shí)代主題的關(guān)注與記錄,以及作為革命文藝工作者的歷史責(zé)任與擔(dān)當(dāng)?shù)龋悴浑y找到其思想深處的答案了。

除了上述傳統(tǒng)之外,影響周蕪藝術(shù)創(chuàng)作的第二個(gè)傳統(tǒng),乃是中國古代版畫傳統(tǒng)。后者雖不及前者顯著,但作為影響周蕪藝術(shù)思想的另一條輔線,也時(shí)隱時(shí)顯地貫穿于其藝術(shù)生涯中,并于創(chuàng)作實(shí)踐中顯現(xiàn)出來。

據(jù)周蕪回憶,他初入延安魯藝學(xué)習(xí)時(shí),素描課老師主要有王式廓、王朝聞、王曼碩等人,學(xué)習(xí)內(nèi)容是石膏像,方法是立體明暗造型法。總之還是西方那一套。后來經(jīng)過整風(fēng)學(xué)習(xí)和深入民間考察,周蕪的思想也和延安其他的同道們一樣,發(fā)生了轉(zhuǎn)變:“通過藝術(shù)實(shí)踐,懂得了群眾的需要和愛好,我們的藝術(shù)思想、藝術(shù)趣味也有了明顯的改變。我的體會,為大眾的藝術(shù),必須放棄個(gè)人的偏愛。比如木刻要通過明暗表現(xiàn)物象,往往把人物刻成陰陽臉,全身像長了毛,群眾看了不舒服。怎么辦呢?只有向民間年畫、書籍插圖學(xué)習(xí)……”經(jīng)過一番探索和努力,魯藝的師生們終于創(chuàng)作出一批以傳統(tǒng)線描形式表現(xiàn)邊區(qū)軍民生活的新版畫和新年畫。這也為周蕪后來自覺關(guān)注傳統(tǒng)版畫和民間藝術(shù)的思想,埋下了種子。

在前文中,我們?yōu)榱吮硎龅姆奖悖瑢⒂绊懼苁彽乃囆g(shù)傳統(tǒng)分為兩種,即魯迅、魯藝傳統(tǒng)和中國古版畫傳統(tǒng)。嚴(yán)格地說,這樣的分法未免流于簡單。實(shí)際上,這兩種傳統(tǒng)并非彼此獨(dú)立、毫不相干,而是相互兼容、彼此借鑒的。例如,在博大精深的魯迅思想中,就包含著對中國傳統(tǒng)藝術(shù)的借鑒與兼容。他于1935年2月4日寫給李樺的信中便表示:“倘參酌漢代的石刻畫像,明清的書籍插畫,并且留心民間所賞玩的所謂‘年畫和歐洲的新法結(jié)合起來,許能夠創(chuàng)作出一種更好的版畫。”

魯迅在另一篇《連環(huán)圖畫瑣談》中寫道:“中國畫是一向沒有陰影的,我所遇見的農(nóng)民,十之九不贊成西洋畫及照相,他們說:人臉哪有兩種不同顏色的呢?西洋人的看畫是觀者站在一定之處的,但中國的觀者,卻不站在定點(diǎn)上,所以他說的話也是真實(shí)。那么,作‘連環(huán)圖畫而沒有陰影,我以為是可以的;人物旁邊寫上名字也可以的,甚至表示做夢在人頭上放出一道毫光來,也無不可。”對于魯迅的這段話,周蕪緊接著評論道:“在這里,魯迅把藝術(shù)上的真與生活之真區(qū)別開來又聯(lián)系起來的辯證認(rèn)識,對于輕視連環(huán)畫創(chuàng)作的一些美術(shù)工作者來說,是有深思之必要的。”可見周蕪對這一思想的心悅誠服與自覺認(rèn)同。

他的這種認(rèn)識與觀念,也滲透到其創(chuàng)作實(shí)踐中去,催生出一批具有傳統(tǒng)民族風(fēng)格的版畫來。例如,他創(chuàng)作于20世紀(jì)40年代的《縫補(bǔ)——八路軍生活之一》《寓言插圖》《牛郎織女》,創(chuàng)作于20世紀(jì)50年代的木刻年畫《幸福》《和平》,以及20世紀(jì)60年代的《藏族老人》等等,都帶有鮮明的傳統(tǒng)古版畫及民間年畫的技法特色,體現(xiàn)出他對這一傳統(tǒng)營養(yǎng)的汲取和借鑒。至于1960年與鄭震等人合作的巨幅版畫《黃山賓館》,則無論在章法布局,還是在造型、設(shè)色上,均吸收了中國傳統(tǒng)山水畫技法,具有了典型的中國風(fēng)格和中國氣派。此幅作品與同時(shí)期的其他作品一道,被后人譽(yù)為新時(shí)期的“新徽派版畫”的代表,而周蕪也因此被列為新徽派版畫創(chuàng)始人之一,載入了中國版畫的史冊。

值得注意的是,20世紀(jì)60年代以后,周蕪將主要精力投入到古版畫研究中去,這種經(jīng)年累月的學(xué)術(shù)研究使他對于中國古代版畫的價(jià)值有了更加深入的了解,進(jìn)而化作了藝術(shù)上的自覺。我們在他晚年發(fā)表的各種文章及會議發(fā)言中,都可見到他對搶救古版畫的重視,以及對繼承中國古版畫傳統(tǒng)的呼吁。毫無疑義,他的這些奔走努力不僅在學(xué)術(shù)上結(jié)出了豐碩之果,更對年輕一代版畫家產(chǎn)生了影響,為“新徽派版畫”的誕生與發(fā)展作出了歷史性的貢獻(xiàn)。

(作者系南京師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院原院長)