文化主體性視域下大運河國家文化公園的系統性建設:原則、邏輯與路徑

路 璐,張錦龍

(南京農業大學 人文與社會發展學院,江蘇 南京 210095)

大運河國家文化公園建設是我國文化事業建設的重大戰略決策,扎實推進大運河國家文化公園的建設是推進中華民族現代文明建設的重要組成部分。習近平總書記在文化傳承座談會上強調要把馬克思主義基本原理同中國具體實際、同中華優秀傳統文化相結合,并指出“兩個結合”鞏固了文化主體性,文化自信就來自于我們的文化主體性。只有不斷培育和鞏固文化主體性,才能保持文化共同體精神生命的持續創造,保持文明發展的旺盛生命力。[1]2019年《長城、大運河、長征國家文化公園建設方案》通過后,大運河國家文化公園的建設即迅速開展起來,各地紛紛圍繞本地大運河文化遺產,開展了博物館建設、水利水工遺址保護、河道綜合性治理等一系列建設工作,形成了一批典型建設案例。學界也圍繞大運河國家文化公園的全面建設和系統推進,開展了包括重要概念界定、相關理論溯源、空間建設規劃、政策創新擴散[2]、重點建設內容提煉等一系列問題的積極探索與研究。但是,如何在大運河國家文化公園的建設中彰顯其在我國文化事業建設中的重大示范作用、發揮其在中國式現代化文化樣式形成中的推動作用,并將之系統性地落實到大運河國家文化公園建設地實際工作當中,仍是需要進一步研究討論的重點與難點。

文化主體性為大運河國家文化公園的系統性建設提供了一個獨特的視角;從根源上看,文化主體性運用人的主體性實踐將文化的傳承發展與主體的能動意志連結起來,為文化主體自覺開展文化建設工作指出了一條明確的通路。由此,本文以文化主體性為視角,以大運河國家文化公園的建設為落腳;旨在通過文化主體性的視域,明確大運河國家文化公園系統性建設的主要原則、基本邏輯和可行路徑;從而有效推進大運河國家文化公園建設實踐的開展,擦亮大運河國家文化公園這一中華文明的“亮麗名片”,助力社會主義文化強國建設。

一、大運河國家文化公園建設的文化主體性分析

(一)文化主體性的內涵

1.文化主體性的哲學源流

文化主體性是主體性在文化層面的具體表現,是主體性含義在文化領域的拓展和延伸。主體性是西方近代主體性哲學的基本問題之一。笛卡爾和黑格爾通過“我思故我在”及“實體就是主體”的命題,建立了以“主客二分”為特征的主體性哲學框架。其中,“我思”與“絕對精神”被視為世界的本原,而人作為思維和精神的實際發出者,成為認識世界的主體。在認識論的前提下,人在認識世界的過程中所體現出來的以理性為特征的思維和精神,即被視為人的主體性的具體表現。因而人的主體性通常被理解為以理性為代表的思維在認識活動中的能動作用和主體作用。叔本華和尼采在黑格爾的基礎上,進一步強調人在認識世界的活動中主觀感受的重要性,將人的主體性表征從思維和精神導向人的感知,人在認識活動中的非理性因素得到關注和重視,主體性的含義從黑格爾時代“理性的思維”向著“非理性的感知”方向轉換。福柯和哈貝馬斯提出用“權力結構”和“交往理論”對主體性同人之間的直接性聯系進行消解,但從實際結果來看,主體性始終不能完全擺脫人的存在;認識本身即是從人的能動角度出發的活動,人在認識關系中占據主體地位、在認識活動中發揮其主體性具有必然性。因而阿多諾將主體性界定為“人在實踐過程中的能力、作用和地位,即人的自主性、能動性、自由性和目的性活動的地位和特征”[3]。馬克思主義哲學將人的認識活動理解為一種實踐,人的主體性往往體現在實踐活動當中,只有通過實踐,才能形成主體性,并科學地說明主體性[4]。而人在實踐中的主體性往往通過自為性、自主性、創造性等主觀能動性[5]等形式表現出來,因此在實踐哲學的視角下,實踐通常被理解為“以人的尺度去改變物的尺度的對象性活動……是高揚人類主體性的活動”[6];在這個過程中,主體性即“人作為主體在與客體以及其他主體的關系中所顯示出來的自覺能動性,具體表現為人的自主性、自為性、選擇性、創造性”[7]。在哲學理解之外,主體性的概念在社科研究領域有廣泛使用,釋義頗多。主體不僅可以被理解為人,同時還可以被理解為語義主體、法律主體、文學意義上的主體、歷史中的主體等[8]。“一個在原則上可以被人的理性接受為合理的,甚至在原則上有可能被理性徹底認識(乃至可以被演繹出來)的世界上的一切因素,均具有主體性”[9]。總的來看,無論是從發生學的角度,亦或馬克思主義實踐論的觀點來看,人作為主體性的根本來源不可以排除在主體性的形成之外,主體性的含義也不可以脫離人在其中的決定性作用。主體性的涵義即指以人為基礎及具有“人化”意味的主體性。

2.文化主體性內涵的發展

文化主體性的涵義建立在主體性的涵義之上,并在具體的研究和實踐中形成了新的內涵。主體性給文化主體性明確了人的主體地位。因此文化主體性的涵義同人的主體性緊密相連。以人作為文化主體的主體性即表現為文化主體的“文化自覺”,即“在現實的日常生活世界中,自覺認識到自我的文化存在,自覺形成和持有一種文化準則和文化價值追求,自覺反思自我的文化存在,自覺實現文化的內化,并通過主體意識的強化和實踐活動的深入自覺實現新文化生成”[10]。費孝通將這種“文化自覺”理解為文化對現代化的“自主的適應”;具體到某一特定文化身上即“發掘本土文化中與現代化規律相契合的要素,依據本土文化來重建現代化道路,亦可以理解為在本土文化與現代化要求無法結合的情境下,主動參與、學習和適應現代化的基本規則和技術,在參與中重建自身文化個性”[11]的過程。可以看出,“文化自覺”即是對本民族文化傳統進行自我認知、自我體悟、自我反思和自我更新的一種主動性和自覺意識。這種自覺意識通過“民族”——這種人的“類主體”——的主體性表現出來,落實到以本民族為主體的文化實踐當中,并以文化本身的建設發展情況為表現。

由此,文化主體性不僅意味著個人及民族在文化實踐中的能動性,同時還包含對文化本身發展建設狀況和情形的整體描述。就中華文化而言,文化主體性表現為中華文化在文化建設中的主要地位和文化價值的獨特性;與此同時它又包含中華文化作為一個“主體”,在中華民族現代文明建設中的能動性和主動性意識。綜合來看,文化主體性不僅包括主體文化內容的恢復和保持,同時還強調文化在應對現代化壓力時候的能動地、主動的創造力和發展力。即如林默彪對文化主體性進行的界定:一方面是“我們對自身文化及其發展道路的選擇所具有的自覺性、自主性、自為性、自決性、自由性的地位,亦即文化自主權”,另一方面是“當代中國文化在我國文化發展中的主導地位”[12]。

3.新形勢下文化主體性的主要內涵

當前,我國的文化事業建設進入了新的時期,文化主體性呈現為中華民族在推動中華文明的進步發展中,體現出一種能動的、自覺的發展力量與態勢。習近平總書記在“文化傳承座談會上”上強調,“有了文化主體性,就有了文化意義上堅定的自我,文化自信就有了根本依托,中國共產黨就有了引領時代的強大文化力量,中華民族和中國人民就有了國家認同的堅實文化基礎,中華文明就有了和世界其他文明交流互鑒的鮮明文化特性。”[13]中華民族悠久厚重的歷史文化傳承,來源于中華民族在中華文化傳承發展中的文化主體性作用的體現與主體地位的樹立。在五千多年中華文明深厚基礎上開辟和發展中國特色社會主義,把馬克思主義基本原理同中國具體實際、同中華優秀傳統文化相結合是必由之路。“結合”鞏固了文化主體性。[13]因而,當代中國人民的國家認同構建與文化傳承,依托于中國共產黨帶領的全體中國人民在當代中國現代化建設中的主體地位的鞏固和主體價值的實現;當代中華文明屹立于世界民族之林,并以著鮮明的文化特性彰顯著中華文化的鮮活形象,則以全體中國人民對中國文化的自信為基礎。文化主體性切實表現為中華民族和中國人民在中華文明在發展進程中歷史、文化、發展層面的主體地位、作用與價值。

總的來看,文化主體性以人的主體性為根本,通過人的主體性社會實踐凝聚起來,形成推動文化發展的原動力,并通過作為主體的人的自信、自覺態度展現出來。當前,中華民族現代文明的建設發展以中華民族和中國人民的主體性為依托,以中國人的文化自信為表現,具體表現為中華優秀傳統文化在繼承發展、中國特色社會主義先進文化建設創新中的自信與自覺。概括地來講,文化主體性在當代的文化事業建設和文明進步發展中,體現為中華民族和中國人民對中國厚重歷史進行發掘和闡釋的主體性、對中國文化傳承發展創新的主體性以及對中華文明現代革新過程中的主體性。

(二)文化主體性分析下的大運河國家文化公園建設

大運河國家文化公園是依托“大運河”這一文化遺產進行構建的國家文化公園類型,旨在建設成為向世界傳播中華優秀文化的重要標志。大運河文化帶的形成是大運河國家文化公園建設的最終形態。《大運河文化保護傳承利用規劃綱要》提出將大運河構建為一條主軸帶動整體發展、五大片區重塑大運河實體、六大高地凸顯文化引領、多點聯動形成發展合力的空間格局框架,并合理劃分核心區、拓展區和輻射區。《長城、大運河、長征國家文化公園建設方案》明確國家文化公園的管控保護區要落實對文物本體及環境實施嚴格保護和管控;主題展示區要依托管控保護區串聯起周邊的文物資源,匯集形成文化載體密集地帶以滿足公眾分眾化的需要;文旅融合區圍繞主題展示區重點融合文旅資源,建設文旅發展示范區;傳統利用區主要指城鄉居民和企事業單位、社團組織的傳統生活生產區域,以合理保護和適當發展實現傳統利用。《大運河國家文化公園建設保護規劃》提出要全面加快保護傳承工程、研究發掘工程、環境配套工程、文旅融合工程、數字再現工程五大重點工程實施。

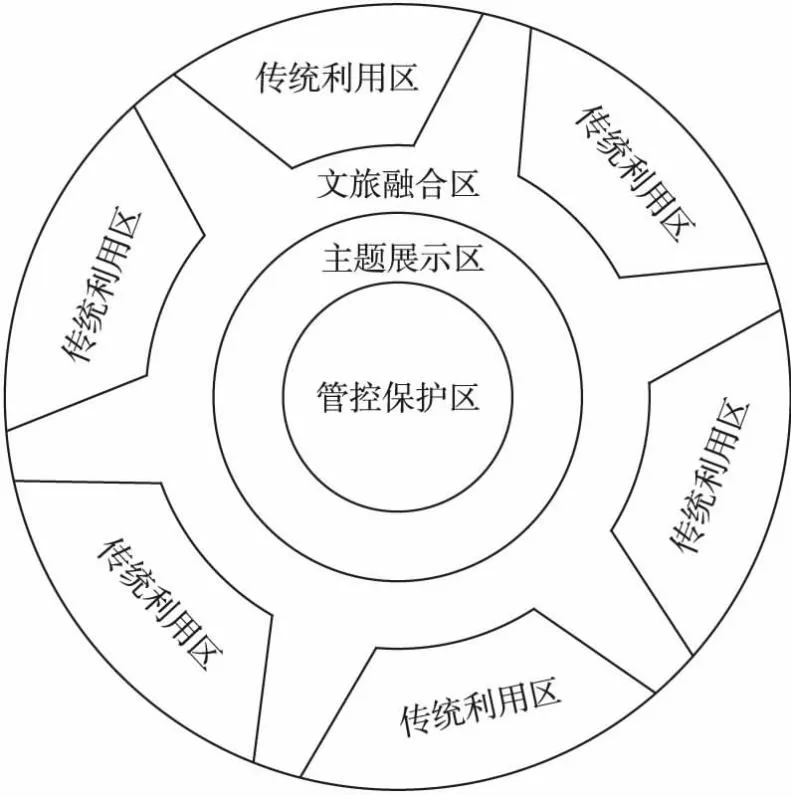

大運河國家文化公園是形成大運河文化帶的現實方案。大運河國家公園四大功能區的建設,以大運河文化遺產的保護,尤其是文物保護為基本點,形成一個從傳承保護到創新利用為方向的構建格局。從空間范圍層面上看,即是一個以具有代表性的國家級文物、遺產為核心的管控區域;外層圍繞形成一個以文物及遺產相關的文化展示為主要功能的次一級的主題展示區;再外層是一個于主題展示區的外圍將文旅資源進行整合,形成文化旅游等產業經濟活動的再次一級的文旅融合功能區;最后將文化旅游功能區相鄰的城鄉居民生產生活區作為最外層的區劃,通過保護其傳統形態,維護其文化生態的相對穩定,以作為相關文化遺產保護利用及文化傳承創新的主體平臺和腹地的傳統利用功能區。

四大功能區由內而外構成一個“同心圓”的空間結構(見圖1),其中文旅融合功能區作為與地方城鄉社會發展最密切的區域,承擔帶動地方區域經濟社會發展的主要功能。這個“同心圓”向內表現為大運河及中華文化的文化認同及國家認同,向外體現為中華文化的影響力和感召力。每一個具有鮮明代表性的大運河文化遺產,即圍繞其形成一個上述的“同心圓”結構,大運河國家文化公園總體上由這些“同心圓”連綴而成;并在一定的區域內實現聚集,從而形成“文化高地”;大運河國家文化公園則以同樣的方式,作為大運河文化帶的“核心區”,同拓展區和輻射區相配套,實現大運河文化帶對區域發展及文化傳承創新、國家形象構建的影響帶動作用。

圖1 大運河國家文化公園四大功能區建設示意圖

在大運河國家文化公園的建設中堅持文化主體性的核心指引,就是要在大運河國家文化公園建設的這個“同心圓”構筑的過程中,彰顯文化主體性原則。具體的,就是要在管控保護、主題展示、文旅融合、傳統利用四大功能區的建設中,突出以大運河文化為代表的額中華優秀傳統文化的特質主體地位,不斷增強文化自信與文化自覺,樹立起中國主體的話語體系,宣傳展示當代中國的文化形象,并建設成果聚焦到切實提升人民的生活水平中來。

二、文化主體性下大運河國家文化公園建設原則

國家文化公園是一種全新的文化遺產開發利用及組織管理形式。有學者將國家文化公園建設的理論來源追溯到歐洲文化線路、美國遺產廊道以及中國的線性文化遺產三種理論當中;并從概念上對國家文化公園進行國家、文化和公園3個層次上的解釋:國家代表著頂層設計,展示宏觀格局(政治根源);文化體現了本質屬性,強化情感關聯(文化根源);公園則是權屬表達和空間限定,擁有復合功能(組織管理根源)。[14]這其中,歐洲文化線路理論主要突出了國家文化公園應當通過相關的文化遺產形成特定的文化認同的要求。即國家文化公園所依托的文化線路背后的文化要素,“是一種文化資產,由其所孕育的不同文化所充實,并通過提供大量共有的特征和價值體系,在總體價值上超越了這些文化”[15],文化價值超越了組成其的各部分。美國廊道遺產則從建設形制上為國家文化公園的建設提供了參考。《美國國家公園管理政策(2006)》注明“遺產廊道”是“國家遺產區域(National Heritage Areas)”的線性形式,是“擁有特殊文化資源集合的線性景觀。”[16]由此判斷,國家文化公園也應具有“一個由相關遺產連綴而成的、以公園的形式進行組織管理的、以線性的廊道為基本形態的文化景觀”的特征。

大運河國家文化公園是國家文化公園的一種,是國家文化公園以大運河文化為依托的一個具體類型;因此同樣具備國家文化公園建設中“國家”“文化”“公園”三個層次的基本思路,以及歐洲“文化線路”、美國“遺產廊道”等線性遺產保護利用及國家公園建設管理方案的特點。文化主體性對大運河國家文化公園的建設提出了在歷史傳承發展、文化精神創新進步、社會建設及人民文化權益保障等方面的主體性要求。因此在大運河國家文化公園的實際建設中,文化主體性表現為文化性、國家性、公共性三重原則。

(一)文化性原則:突出大運河文化深厚的文化特質

大運河文化是大運河國家文化公園建設的基本文化依托,也是大運河國家文化公園各建設項目的文化底色。只有凸顯了大運河文化的特質,才能將實際的建設活動組織整合起來,進而更高效、更明確地詮釋和展現大運河文化的價值與特色。大運河是我國重要的文化遺產,是中華民族開拓進取、踏實勤奮的民族精神的重要載體。大運河文化不僅凝聚著中國古人治水安民的智慧;同時還承載著中華民族對國家長治久安的情感意志。它們是大運河文化的歷史內核,成為中華民族獨特性格的組成部分。突出大運河國家文化公園建設的文化原則,就是要彰顯大運河文化在國家公園建設中的鮮明特色;就是要在具體的建設實踐中將大運河的歷史文脈融入進去,突出大運河文化及中華優秀傳統文化在建設中的主體地位,展示其主體形象,彰顯其主體性價值。

(二)國家性原則:樹立中華民族現代文明發展導向

在大運河國家文化公園的建設和運營中發掘大運河文化的當代價值,推動大運河從實體到文化上的現代轉型,是大運河國家文化公園宣傳中國形象、展示中華文明、彰顯文化自信的重要途經。推動社會主義先進文化同大運河文化的結合,是體現大運河國家文化公園建設國家性原則的重要內容。大運河是維系中華民族文化認同和國家認同的重要紐帶,也是中華優秀傳統文化走向現代、中華文明走向中華現代文明的重要見證。古代的大運河通過南北物資的大轉運,將古代中國的廣袤地區聯系起來,促進了中華民族國家認同、民族認同、文化認同的形成;新中國成立后,大運河在南水北調、防洪排澇、景觀游覽、區域水運等方面發揮出新的作用。大運河的變化,體現出大運河同國家發展之間的密切聯系,凸顯出國家意志在大運河文化歷史發展中的重大作用。興于漕運的大運河在中國的現代化建設中,煥發出了新的生機與動力。在新的歷史時期中,把握大運河發展的主體性原則,不可忽視國家意志和先進文化的引領與帶動作用;堅持國家性的基本原則,是大運河國家文化公園建設的重要原則。

(三)公共性原則:聚焦人居生活水平的改善與提升

推動大運河國家文化公園的建設實踐向著人居生活水平的改善與提升方向凝聚,是大運河國家文化公園落實公園化管理的切實手段,也是以國家文化公園建設帶動區域經濟社會發展的內在要求。作為一個公園,“公共性”是大運河國家文化公園所具備的基礎性質,也是大運河國家文化公園保障人民文化權益、滿足人民發展需要的前提條件。現代公園概念就以全體民眾對公園的共有、共享、自由進出為基本理念。公園為多數人所服務,滿足多數人符合公園文化定位的優勢需求是公園的天職[17]。文化主體性強調了人在文化發展中自為的基本傾向,即人的主體性實踐以促進自身的發展為目的。因此,大運河國家文化公園建設中文化主體性原則的體現,以提升沿運居民的生產生活水平、推動居民的獲得感和幸福感為原則。

三、文化主體性下大運河國家文化公園的建設邏輯

(一)推動大運河文化深入發掘

大運河國家文化公園建設是傳承中華文明的歷史文化標識的重大工程,也是彰顯中華文化面貌的重點性工作。深入理解大運河文化的內涵與精神,深耕大運河歷史文脈,充分把握大運河文化承載著中華民族千百年來形成的不屈不撓、奮勇拼搏的民族精神和文化氣質,才能在國家文化公園的建設中講好大運河的文化故事。文化生成于人的主體性實踐,并通過群體性的主體性實踐活動得到傳承與發展,在內容和形式上獲得豐富與創新。大運河文化是歷史上的運河人民和當今的運河人民共同開展的群體性實踐活動的產物,深入推進大運河文化的發掘,就是要從大運河真實的歷史與場景中去探尋。

大運河文化是一個內容多元而豐富的綜合整體,這就要求在發掘大運河文化時,應具備更加多元和開放的眼光,將更多形態、類型的文化遺產及文化對象納入其中。大運河在不同的歷史時期發揮著不同的現實功能,相應的實踐活動也隨大運河功能的變化呈現出不同的特征。因此在深入認識大運河文化的過程中,不僅要對以舟楫建造、河工器具、河閘河道、倉場府衙等為主要內容的運河核心文化遺產進行認識把握;更要對以運河民俗、運河文藝、運河商貿、運河生活等相關領域的文化遺產給予關注。與此同時,大運河在數千年來的運營中同沿運兩岸形成了一套獨特的運河文化生活場景;運河居民祖祖輩輩圍繞大運河的生活,匯聚成運河居民的生活場景,傳承著運河文化繼承發展的根脈。因此,充分關注以民間文化、民俗文化、運河社會等方面的運河文化實踐,切實深入大運河文化的生成場景當中,是理解把握大運河文化精髓、彰顯大運河國家文化公園建設主體性的重要途經。

(二)強化中國國家主體的話語構建

構筑大運河文化闡釋宣傳的中國話語,對鞏固中華文化發展的話語權、彰顯中華民族和中國人民在中華文化發展中的主體性具有重要價值。積極推進大運河文化闡釋的中國話語的構建,就是在進一步握牢以大運河文化為代表的中華優秀傳統文化解釋宣傳的話語權。完善中國話語體系的建設,是更好呈現中國式現代化建設成就、宣傳深深植根于中華優秀傳統文化的中國式現代化的重要內容。[18]

構筑大運河國家文化公園建設中大運河文化詮釋的中國話語,是文化主體性的內在要求;也是進一步指導大運河國家文化公園建設實踐開展的信標。文化主體性以人的主體性為根本依托,是人的主體性在文化上的延伸和推廣。人的主體性體現為蘊藏于實踐活動中的自為、自主、自覺、自律等傾向;拓展延伸至文化層面,即表現為文化主體在其自身發展中表現出的自主性、自覺性、自為性、自決性、自由性等特點,整體來看便是文化發展的自主權。文化自主權包含對自身文化進行理解、闡釋、創新的自覺意識和主動態度,是自覺認識自身文化具體內容的意識和主動開展文化創新實踐活動的能力和動力的結合。因而具體表現為對自身文化內容進行認識和理解的自覺,對自身文化進行詮釋和解釋的獨立地位和主體特色,以及對自身文化發展道路和發展方向選擇上的自主性和獨特性的保障。

構筑大運河文化解釋的中國話語,就是要在大運河國家文化公園的建設中彰顯這種文化的自主性、構筑這種文化的自主權。就是要以“自我”的姿態對大運河文化進行認識,而非站在“他者”的立場上對大運河文化進行“審視”;在對大運河文化的詮釋與宣傳中,突出中國的認識特色和思維特點,強調中國立場、中國視角、中國理論,破除西方中心主義主導下對大運河文化進行的西方式的分析和敘述[19];在大運河文化的開發利用與創新發展中,要遵循中華文化自己的發展規律,體現中國文化現代化的基本方向。

(三)實現建設實踐向人的凝聚

國家文化公園要保障人民的基本文化權益,為廣大人民群眾提供更多可進入的機會和更好的公共文化服務,依靠人民群眾力量來規劃、建設和管理,并把廣大人民群眾是否滿意作為評判標準。[20]這是大運河國家文化公園作為公共文化載體體現其公共性的基本要求。推動大運河國家文化公園建設同沿運地區居民日常生活相協調,促進公園建設水平與人民福祉共同提升,是發揮大運河國家文化公園公共性價值之所在。

文化主體性給大運河國家文化公園的建設提出了聚焦人居生活水平改善的現實要求。大運河國家文化公園要形成一套能保障和支持相關居民及人群正常開展各類實踐活動的保障機制與支持體系;讓更多的沿運居民參與到大運河國家文化公園的建設與運維中,提升公園建設與居民生存發展的關聯協同程度,推動公園相關功能建設的實現。

公共性原則的具體體現,一方面表現為在充分尊重沿運居民發展意愿的基礎上,引導沿運居民的生產生活實踐沿著大運河國家文化公園四大功能區的建設層次進行凝聚,并根據具體的實踐內容分別同各層級的功能區進行嵌套,進而激發大運河國家文化公園的發展活力;另一方面表現為在大運河國家文化公園的規劃建設中,盡可能多地考慮到沿運居民、社會的生存發展情況,主動將相關建設工作或內容向更多的居民進心延伸和拓展,以更大程度地實現大運河國家文化公園對周邊社會發展地帶動作用,激活沿運居民在大運河國家文化公園建設中的主體性作用。

四、文化主體性下大運河國家文化公園的建設路徑

(一)深化大運河文化理解闡釋,提煉大運河符號體系

文化符號是集體記憶的顯像,大運河文化符號體系建設的背后是中華民族集體記憶的凝結與彰顯。面對中華民族偉大復興的戰略全局與世界百年未有之大變局的交織,民族國家主體必須征用大運河等巨型文化符號,對內形成中華民族的記憶之場,對外在復雜的國際環境中講好中國故事。[21]構建大運河文化符號體系,凸顯大運河文化的主體性地位,是大運河國家文化公園建設的題中之義。

一定的社會群體形成與之對應的特定文化,在形式上表現為一系列具有自身文化實踐印記、反映群體精神態度、展示自身特色的符號集合[22]。民族文化攜帶著民族歷史的烙印,彰顯著民族形象與風采;相應的,符號系統即當呈現出鮮明的民族文化特色。大運河文化以大運河的文化遺產為載體,嵌套進大運河國家文化公園當中。大運河文化遺產凝聚著中華民族古往今來圍繞大運河形成的文化記憶,而文化符號就是這種文化記憶的實體化呈現。深入理解大運河文化,是提煉形成更具代表性和獨特性文化符號的基礎。

具體的,大運河國家文化公園大運河文化符號體系的構建,要深入推進以各類文物、遺存等為代表的文化遺產及非物質文化遺產的研究認識,充分發掘闡釋各類文化遺產中蘊含的文化內容及中華民族的集體記憶;與此同時,要重點形成幾個或幾類具有典型代表性但同時也各具特色的文化“部類”,以之為基礎串聯起相關的文化遺產及文化內容,各“部類”本身也就是大運河文化符號的主要構成部分;最后還重視大運河整體性文化符號的提取與建構,這是大運河國家文化公園、大運河文化、中華優秀傳統文化走向世界主體內容,一個個性鮮明的大運河符號,對展示大運河以及中國的文化形象作用顯著。

(二)加強公共文化服務建設,彰顯運河文化的時代發展

在大運河國家文化公園的建設中凸顯中國文化主體話語的引領,就是要求在其實際建設中充分凸顯社會主義先進文化的“在場”。新時代中國公共文化建設承擔著滿足人民群眾美好生活需要和呈現社會主義先進文化的雙重使命[23]。因此,以公共文化服務的建設發揮社會主義先進文化的宣傳教育作用,是體現大運河國家文化公園建設的國家主導原則、構筑中國文化話語體系的重要途經。

具體來看,就是要進一步完善大運河國家文化公園的公共文化服務建設。首先,要落實公共文化空間的建設,構筑先進文化宣傳教育的物質基礎。積極推進文化廣場、文化公園、文化庭院、文化禮堂、文化連廊等形式的公共文化空間建設項目;充分調動“新時代文明實踐中心”“新時代文明實踐所”等公共文化空間建設組織方式,有效整合和管理公共文化空間建設項目,承載社會主義先進文化相應公共文化活動的開展,突出大運河國家文化公園建設中的國家在場。還要創新公共文化活動內容,以大運河文化為符號,以展示中國形象為內容,積極開展多種類型的文化活動,探索綜合性文化活動的開發與創新,利用好文化廣場、文化公園等各類公共文化空間。最后形成可供參考的公共文化空間建設、公共文化活動開展以及大運河國家文化公園建設系統綜合提升參考方案。

(三)完善運營管理相關機制,打通公眾參與渠道

國家文化公園建設蘊含人民性、共享性、社會化的內在邏輯,打造開放度高、公眾參與度高的國家文化公園,是實現《大運河國家文化公園建設方案》確立的保護傳承利用、文化教育、公共服務、旅游觀光等六大功能的必然要求。[24]在文化主體性的視域下,全面推進大運河國家文化公園五項重點工程、四大功能區建設,對公眾的高水平參與提出了要求。用完善的管理機制打通公眾參與的有效渠道,是聚焦大運河國家文化公園建設公共性原則和人本理念的應行之路。

首先,通過創新基層管理的方式,將運河人民參與大運河國家文化公園的實踐自主權更多地交給運河人民自己。要盡可能地避免用“一刀切”等手段對沿運人民的日常生活進行過度干預。如針對通過運河開展的民間小型運輸業、漁業、過境商貿活動等,可以引導其與公園建設的文化旅游、生態保護等工作相結合;也可以在綜合評估的基礎上維持原狀,畢竟航運功能的維持與發展,是大運河生生不息特征的基石所在。其次,要有意識地引導和推動沿運人民文化實踐活動在物理空間層面形成“示范點”。通過同類實踐活動的聚集,促進相關功能的實現。如將運河相關展會、運河主題文化旅游項目、運河主題文化娛樂、運河主題文化宣傳教育普及工作在空間進行聚集,從而圍繞文化消費完成文化經濟、主題文化展示、先進文化宣傳教育等功能的綜合實現。最后,要積極謹慎開展監督監管工作。文化活動是一種“活態”的實踐,過度的規范化、標準化常常是限制甚至遏制文化實踐活動主動性、自覺性的因素。謹慎對沿運人民實踐活動的介入,靈活規范化、標準化工作,是使實踐活動常葆活力的重要內容。

五、結 語

建設好大運河國家文化公園是推進中華民族現代文明、打造中華文化重要標識的重大文化工程;明晰建設原則和建設思路,是落實大運河國家文化公園建設工作的內在要求。文化主體性為相關建設工作的開展提供了一個基于人的主體性實踐的理解路徑。給大運河國家文化公園的建設提出了文化、國家、公共三個層面的建設實踐原則,并進一步明示出深入挖掘大運河文化、強化中國主體話語建構、推動建設實踐向著人民聚集等重點任務在大運河國家文化公園建設中的重大意義。開展大運河文化符號體系的構建工作、加強公園范圍內公共文化服務水平的進一步提升、形成公眾參與的有效管理與渠道,是完成文化主體性原則與相應建設任務的主要路徑,也是大運河國家文化公園建設的基本落腳。以強烈的文化主體性指引大運河國家文化公園的建設方向,在深入大運河的深厚歷史中把握中華優秀傳統文化現代傳承與發展的文化脈搏,彰顯中國式現代化的鮮明形象,推動社會主義文化強國建設。