漢水中游地區仰韶時期的文化交流

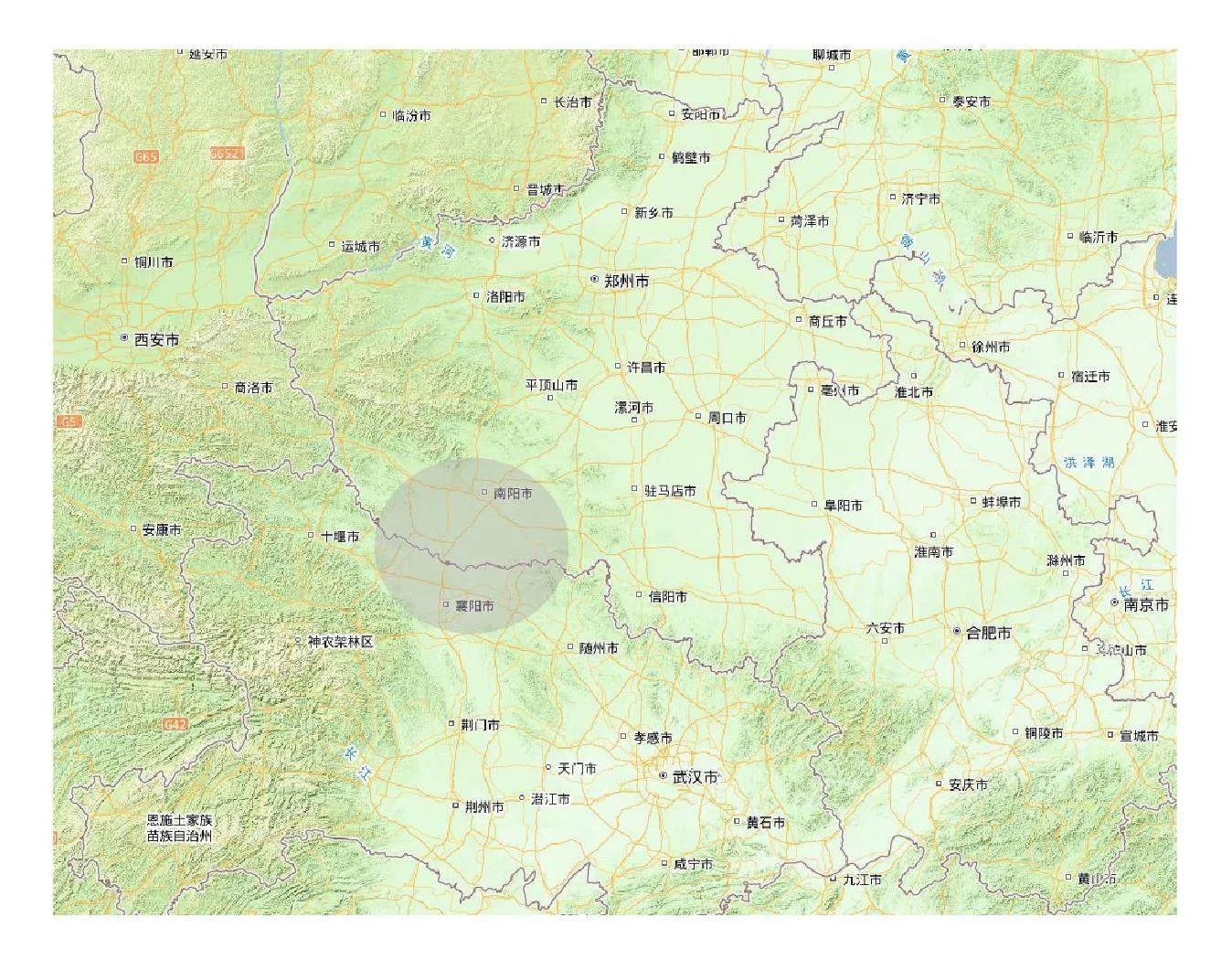

漢水中游地區,主要指豫西南和鄂西北地區,處于豫、鄂、陜交界處,行政區域上包括河南南陽市大部、湖北十堰、襄樊和丹江口等地的大部分地區,是一處被周圍山脈包圍起來所形成的一個相對獨立的盆地。但由于各山脈在這里并沒有嚴密地對接起來,所以該地區又可通過山隘或河流與周邊地區相聯系,自古以來與關中地區、豫中地區及江漢平原等地有較多的交流,造就其文化因素的多元性和復雜性特征。

漢水中游地區仰韶文化分期

漢水中游地區發現的仰韶文化遺址數量眾多,出土了豐富的仰韶時代遺存,比較重要的有淅川下王崗、淅川溝灣、淅川下寨、鄧州八里崗、鄖縣青龍泉與大寺以及朱家臺等,出土文化遺存非常豐富。因此有許多學者都對其進行過深入的研究,如《鄂西北、豫西南仰韶文化的性質與分期》《鄂西北仰韶文化及同時期文化分析》《略論漢水中游地區的仰韶文化》《豫西南地區新石器文化的發展序列及其與鄰近地區的關系》《漢水中游新石器文化編年序列及其與鄰近地區的互動關系》《河洛與海岱地區考古學文化的交流與融合》《溝灣遺址仰韶文化研究》等,這些文章均對漢水中游的仰韶文化遺存進行了較為細致的分期,雖然側重點有所不同,各期的叫法也不一致,但總體來看,每一期的文化內涵是較為一致的,其中《溝灣遺址仰韶文化研究》一文將該遺址的仰韶文化遺存分為了四期六段,其中第二三期均可分為早晚兩段,并認為溝灣遺址仰韶文化的發展序列基本代表了整個漢水中游地區仰韶文化的發展序列,對這種分期方式,我們持認可態度,并認為其他典型遺址的分期也可與溝灣遺址分期相對應。

文化因素

通過上表所展現的溝灣與其他遺址的分期對應關系,可以看出仰韶文化在該地區不僅有完整的文化序列,且各期均有多個代表性遺址。以往研究工作就分期而言雖基本達成統一,但對其文化面貌的復雜性解析較少,未將本地固有的文化因素和外來的文化因素區分開來,亦未能清晰梳理不同時期各外來文化因素在本地的情況。漢水中游地區位于南北方文化的交界處,與周邊地區考古學文化有密切的聯系,通過文化因素分析法對該地區及周邊地區的文化遺存進行重新梳理研究,對整個漢水中游地區的仰韶文化面貌有了較為清晰的了解。對比發現,該地區的仰韶文化遺存可能由不同的文化因素所構成。

漢水中游地區出土數量較多的器型如罐形鼎、深腹罐、筒腹罐、小口高領甕、夾砂類盆、泥質盆、敞口缽、斂口缽、覆盤形器蓋等器型在該地區出土器物總數中占有非常大的比例,此類器物的出現時間可以追溯到該地區仰韶一期,二三期大量出現,但到了仰韶四期這些器物所占比重開始變小。以上現象說明上述器物很早就成為該地區主要的生活用器。另外還有一些器物如敞口甑、折腰器座、覆杯型器蓋等,雖然在生活中使用比例小,但出現年代很早。以上這些出現年代很早的器物應是本地區自身的文化因素,我們將其稱為A群。

另外,該地區還出土有釜形鼎、折腹罐、泥質盆、小口尖底瓶、覆缽形器蓋、曲腹杯、帶流盆、覆碗形花邊鈕捉手器蓋、平底瓶、釜等,這些器物有著相同的特點:出土數量大都很少,在總數中所占比例也很小;出現年代大多比較晚,最早不過仰韶文化三期晚段。這兩個特點說明以上器物可能來自其他地區或是本地與外地文化交流而形成的新器型。其中各式小口尖底瓶、釜以及平底瓶是明顯來自關中和豫西地區的器物,我們將其分為B群;小口釜形鼎、折腹罐以及泥質盆則可能是來自豫中地區的因素,我們可以將其分為C群;曲腹杯等與江漢地區油子嶺文化、長江中游大溪文化的同類器類同,我們將其分為D群;此外,還有一些器物如帶流盆、覆碗形器蓋、假圈足碗等器物可能是漢水中游地區在與周邊地區交流過程中吸收了其部分因素所形成的新器型,我們暫將此類器物歸為E群。

總體上看,A群數量最多,種類最為豐富,在遺址中分布也最廣,是漢水中游地區仰韶文化的核心文化因素。B、C群器物在整個遺存中也占一定比例,應是該地區仰韶文化與周邊地區仰韶文化密切聯系的結果。D群數量較少,但代表了長江中游油子嶺文化的典型特征,應是受其影響的產物。E群也較為少見,應是該地區仰韶文化吸收周鄰諸文化因素后產生的新器形。漢水中游地區與周邊地區的文化因素交流,不僅僅是一方對另一方的影響,很大程度上是一種互相的影響,這種影響在其陶質陶色、紋飾等方面也有所體現。

與周邊地區的關系

漢水中游地區與關中地區在裴李崗時期便已經有了交流,在仰韶時期二者的交流更加密切。在仰韶文化二期階段,該地區出土的深腹鼎、雙耳壺、杯型口小口尖底瓶等器物在關中地區都比較常見,并且數量很多,這種器物應是由關中地區所傳過來的。到了仰韶三期階段,這種交流在器物上的表現依然比較明顯,此階段比較流行在陶盆口沿飾黑彩紋飾或黑彩帶紋的風格,與泉護遺址出土遺物風格較為接近。仰韶四期階段,二者的交流變少,彩陶與小口尖底瓶基本消失,但從半坡遺址與下寨遺址均出現帶流器的特點來看二者依舊有所聯系。

漢水中游地區所見屬于豫西晉南地區的器型主要有夾砂紅陶陶釜、平底瓶、雙唇口尖底瓶等。這些器物在廟底溝遺址也有較多發現,其形制較為接近,由此可見,這種器物應該是從豫西晉南地區傳過來的。此外,豫西晉南地區對漢水中游地區仰韶文化彩陶方面的影響則非常明顯,漢水中游地區的彩陶,主要發現于二期和三期階段,器型大部分為彩陶盆和彩陶缽,彩陶以黑彩為主,紋飾多位于腹部,以直邊三角紋、弧邊三角紋和幾何紋為主,還見有少量的回旋勾連紋等。這些彩陶多見于仰韶文化東莊類型和廟底溝類型。

在仰韶一二期階段,兩地區的聯系并不太多,比較確定的是該地區出土的高領罐形鼎在大河村前二期和前一期遺存發現數量較多,由此推斷這種形制的鼎可能是從豫中傳入。到了三期階段,二者的交流增強,豫中地區所流行的釜形鼎、折腹罐以及淺弧腹盆開始出現在漢水中游地區,其中釜形鼎與淺弧腹盆在豫中地區仰韶文化二期就已經出現,直至三期才出現在漢水中游地區。此外,下寨遺址在其仰韶中期晚段還發現一件白衣彩陶泥質器座的殘片,這種彩陶飾白衣的風格證明該器物可能來自豫中地區。在四期階段,豫中地區與下寨遺址的交流變少,二者的陶質陶色以及主要生活用具都有很大不同,但另一方面,王灣遺址的帶流罐與下寨遺址的帶流盆略有相似,這一特點和關中地區在仰韶晚期同下寨遺址的關系很相似。

江漢平原北部與漢水中游地區相接壤,這個階段該地區的文化面貌經歷了從大溪文化到油子嶺文化的改變。漢水中游地區與這兩個文化都有所交流,但交流深度卻有明顯的差別。

漢水中游地區仰韶二期出土的曲腹杯,其陶質陶色以及器型與大溪文化晚期枝江關廟山遺址出土器物形制相近,應是受大溪文化影響的產物。與此同時,在關廟山遺址還發現有個別雙唇小口瓶殘片以及帶有白衣黑彩花瓣紋的陶器,在城頭山遺址和螺螄山遺址也發現有彩陶器物,這幾種器物明顯帶有關中和豫西乃至豫中地區的仰韶文化因素,這些文化因素應該也是通過漢水中游地區傳到南方的。

到了仰韶四期階段受南方油子嶺文化影響較大,陶質陶色發生了很大變化,夾砂黑陶的比例大大上升,油子嶺文化代表性的筒腹罐、小口高領甕、花邊鈕捉手器蓋等,在漢水中游地區均有發現,且數量較大。另外,曹家樓遺址還發現了仰韶文化的紅頂缽,但數量比較少。二者在此階段的交流非常密切,相互影響較多。

因所處地理位置的原因,漢水中游地區與南北文化交流都比較頻繁。在漢水中游地區仰韶文化一二期階段,與關中、豫西地區交流最多,其器物不僅有很多來自關中地區的因素,屬于下寨遺址本身乃至該地區的一些固有的文化因素,也與關中地區較為相像,這一階段與豫中地區的交流反而不多,僅個別器物來自豫中,與南方大溪文化的早期基本不見有交流的跡象。仰韶文化三期階段,在保持和關中地區聯系的同時,加強了和豫中地區的聯系,這一期出現的很多器物都帶有豫中地區的色彩;另外,該地區仰韶文化三期階段,出現了個別來自南方大溪文化的因素。到了仰韶文化四期時,江漢平原地區油子嶺文化崛起,并且其分布范圍進入漢水中游地區,這一階段下寨遺址和關中、豫西及豫中的聯系都變得比較弱,更多的是與南方的油子嶺文化有非常密切的聯系,甚至導致其自身文化面貌都發生了許多改變。另外,關于漢水中游地區的假圈足碗、帶流器以及帶花邊鈕裝飾的碗或器蓋等器物的來源問題,結合幾個地區的發現情況和出土器物的形制來看,我們認為帶流器最早可能為關中地區的帶流罐,然后向東傳入豫中地區,再向南傳入漢水中游地區,與本地的原有的器物因素融合,產生了新的器型——帶流盆,這種帶流盆在后來的屈家嶺文化中也被廣泛使用,而帶花邊鈕裝飾的碗或器蓋同樣是在關中地區最先出現,向南傳入漢水中游地區,并成為該地區仰韶文化晚期的典型器物之一。

位于豫西南與鄂西北交界處的漢水中游地區是史前人類居住的重要區域,深入探討漢水中游與周邊地區在仰韶時期的交流互動情況,有利于進一步了解該區域的文化性質及其與周鄰地區考古學文化的關系,這對于探討黃河流域仰韶文化和長江中游諸文化在該區域的勢力分布情況有很大幫助,對揭示漢水中游地區史前社會的復雜化進程和該地區在古代文明起源中所處的地位具有重要價值。

(作者單位:河南博物院)