從紛繁走向統(tǒng)一:晚清民初細(xì)菌學(xué)名詞審定工作芻議

姬凌輝

晚清以降,“細(xì)菌學(xué)說”①本文所謂的“細(xì)菌學(xué)說”不僅指細(xì)菌學(xué)科本身的知識體系,還包括與細(xì)菌學(xué)說直接或間接相關(guān)的知識,加之細(xì)菌概念在譯介過程中并非口徑一致,故本文會根據(jù)史實(shí)和行文表述,使用“細(xì)菌學(xué)說”“細(xì)菌學(xué)”“細(xì)菌致病說” “細(xì)菌學(xué)知識”“黴菌”等詞匯進(jìn)行切合實(shí)際的表達(dá)。在全球擴(kuò)散的歷史場景頗為多元與復(fù)雜。目前國內(nèi)外醫(yī)史學(xué)界關(guān)于細(xì)菌學(xué)說史的專題研究成果體量不大,但也不乏創(chuàng)新力作。布魯諾·拉圖爾(Bruno Latour)揭示了巴斯德(Pasteur)的成功有賴于一張多種力量匯集而成的網(wǎng)絡(luò),包括公共衛(wèi)生運(yùn)動、醫(yī)學(xué)職業(yè)化(含軍醫(yī)和私營從業(yè)人員)以及殖民地利益。巴氏消毒的成功是多種力量加上巴斯德本人的天賦的結(jié)果,這為我們提供了一種討論科學(xué)、醫(yī)學(xué)與社會關(guān)系的新路徑,也許三者之間一開始就沒有這么大的分別。②Latour, Bruno, The Pasteurization of France, trans. Alan Sheridan and John Law, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988.與以往單純強(qiáng)調(diào)巴斯德模式在世界范圍內(nèi)推廣過程的研究不同,普拉提克·查克拉巴拉提(Pratik Chakrabarti)既揭示出19 世紀(jì)晚期熱帶細(xì)菌學(xué)在印度經(jīng)歷的體制化進(jìn)程,還表明殖民地居民對于西方細(xì)菌學(xué)說的理解與認(rèn)識,往往基于不同的認(rèn)識論,以及各種社會、制度、文化、思想資源,在殖民地各地,不同的科學(xué)家和各種治療疾病的醫(yī)療實(shí)踐存在較為復(fù)雜的歷史多樣性,提出了所謂的“道德范式”解釋框架。③Chakrabarti, Pratik, Bacteriology in British India: Laboratory Medicine and the Tropics, Rochester, Woodbridge: University of Rochester Press, 2017, pp.5-6.無獨(dú)有偶,上述復(fù)雜歷史情節(jié)亦在近代中國幾乎同時(shí)上演,而且更為豐富多彩,不過不能直接套用“巴斯德模式”或“道德范式”來理解。究其根源,近代中國文化與南亞、東南亞、非洲、澳洲等殖民地文化差異較大。

與之相應(yīng),近代中國醫(yī)學(xué)術(shù)語名詞的成長歷來備受關(guān)注①主要論著有王樹槐:《清末翻譯名詞的統(tǒng)一問題》,《“中央研究院”近代史研究所集刊》1969年第1期;王揚(yáng)宗:《清末益智書會統(tǒng)一科技術(shù)語工作述評》,《中國科技史料》1991 年第2 期;張大慶:《早期醫(yī)學(xué)名詞統(tǒng)一工作:博醫(yī)會的努力和影響》,《中華醫(yī)史雜志》1994 年第1 期;張大慶:《中國近代的科學(xué)名詞審查活動:1915—1927》,《自然辯證法通訊》1996 年第5 期;張大慶:《高似蘭:醫(yī)學(xué)名詞翻譯標(biāo)準(zhǔn)化的推動者》,《中國科技史料》2001 年第4 期;李傳斌:《醫(yī)學(xué)傳教士與近代中國西醫(yī)翻譯名詞的確定和統(tǒng)一》,《中國文化研究》2005年第4期;張劍:《近代科學(xué)名詞術(shù)語審定統(tǒng)一中的合作、沖突與科學(xué)發(fā)展》,《史林》2007年第2期;溫昌斌:《民國科技譯名統(tǒng)一工作實(shí)踐與理論》,北京:商務(wù)印書館,2011 年; 高晞:《疫病的現(xiàn)代性:從“瘟疫”到“傳染病”的認(rèn)知嬗變》,《復(fù)旦學(xué)報(bào)》(社會科學(xué)版)2021年第1期;姬凌輝:《晚清民初細(xì)菌學(xué)說與衛(wèi)生防疫》,成都:四川人民出版社,2023年等。,作為學(xué)科的細(xì)菌學(xué)說入華史必然涉及譯名的多歧與統(tǒng)一,其中關(guān)于生理學(xué)、真菌學(xué)、微生物學(xué)的學(xué)科名詞審定問題的探究亦有新的進(jìn)展②主要論著有袁媛:《中國早期部分生理學(xué)名詞的翻譯及演變的初步探討》,《自然科學(xué)史研究》2006 年第2 期;付雷:《中國近代生物學(xué)名詞的審定與統(tǒng)一》,《中國科技術(shù)語》2014年第3期;蘆笛:《中國早期真菌譯名的審查與真菌學(xué)界的反應(yīng)》,《中國真菌學(xué)雜志》2017 年第5 期;姬凌輝:《風(fēng)中飛舞的微蟲:“細(xì)菌”概念在晚清中國的生成》,復(fù)旦大學(xué)歷史學(xué)系、復(fù)旦大學(xué)中外現(xiàn)代化進(jìn)程研究中心編:《近代中國的知識與觀念》,《近代中國研究集刊》第7輯,上海:上海古籍出版社,2019 年;張彤陽:《中國近現(xiàn)代微生物學(xué)名詞的審定與演變歷程》,《自然科學(xué)史研究》2020 年第2期等。,但并未系統(tǒng)探討晚清民初細(xì)菌學(xué)名詞的審定。最近沈國威將“細(xì)菌”與“細(xì)胞”歸為中日互動詞,并認(rèn)為“細(xì)菌”是由“細(xì)胞”概念衍生而來,指出中國最早對“細(xì)胞”的記載見于韋廉臣、李善蘭、艾約瑟合譯的《植物學(xué)》(1858)。③沈國威:《新語往還:中日近代語言交涉史》,北京:社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2020年,第28頁。但細(xì)菌與細(xì)胞畢竟不是一回事④宋恪三:《細(xì)菌與細(xì)胞》,《康健雜志》(上海)創(chuàng)刊號,1933年5月1日,第13—14頁。,細(xì)菌對應(yīng)的是細(xì)菌學(xué),細(xì)胞對應(yīng)的是組織學(xué),這或許意味著從細(xì)胞入手尋繹細(xì)菌概念的在華傳播史恐難成立。況且,倘若過多聚焦時(shí)人關(guān)于細(xì)菌學(xué)的認(rèn)知與容受面相,細(xì)菌學(xué)自身學(xué)科成長的歷史線索反而不易凸顯。故有必要立足于中國本土,觀照中西,從細(xì)菌概念入手,進(jìn)而綜合考辨晚清民初細(xì)菌學(xué)名詞審定工作歷程。

一、晚清民初“細(xì)菌”譯名的紛繁與往復(fù)

如果說19 世紀(jì)30 年代是“公共衛(wèi)生的時(shí)代”,那么19 世紀(jì)中期就到了“實(shí)驗(yàn)室的時(shí)代”⑤威廉·F·拜納姆:《19世紀(jì)醫(yī)學(xué)科學(xué)史》,曹珍芬譯,《劍橋科學(xué)史叢書》,上海:復(fù)旦大學(xué)出版社,2000年,第115—116頁。,借助實(shí)驗(yàn)手段、技術(shù)革新和自然科學(xué)的研究成果解讀人體奧秘、探尋病理、防治疾病是19 世紀(jì)醫(yī)學(xué)發(fā)展的重要面相。19 世紀(jì)中后期西方醫(yī)學(xué)最重要的貢獻(xiàn)是細(xì)菌學(xué)說的建立,找到了外部原因?qū)θ梭w疾病的影響。⑥張大慶:《醫(yī)學(xué)史十五講》,北京:北京大學(xué)出版社,2020年,第136頁。細(xì)菌學(xué)說的建立與17 至18 世紀(jì)光學(xué)技術(shù)的革新有很大關(guān)系,特別是1830 年代復(fù)消色差顯微鏡的發(fā)明與使用。19 世紀(jì)下半葉,歐美各國實(shí)驗(yàn)室每隔幾個(gè)月就宣布發(fā)現(xiàn)一種新的病原微生物。這些訊息幾乎同時(shí)被先進(jìn)國人與來華洋人譯介到中國和日本,引起明治維新后的中日兩國先進(jìn)知識分子的持續(xù)關(guān)注。⑦姬凌輝:《晚清“采西學(xué)”中的“顯微鏡知識”與本土回應(yīng)》,《自然辯證法通訊》2018年第3期。

19 世紀(jì)中后期細(xì)菌致病說西來之際,細(xì)菌致病說在同時(shí)期的西方也才剛剛起步,在晚清中國起初只是作為一種“新知識”被譯介,這就涉及“細(xì)菌”概念的生成問題。當(dāng)細(xì)菌致病說被引入后,時(shí)人基本上是從兩種路徑來理解顯微鏡下的“微生物”或者細(xì)菌,一是古代的博物學(xué)中的草木蟲魚鳥獸,二是古代醫(yī)學(xué)中的蟲、氣等概念。前者具體,后者抽象,呈現(xiàn)出時(shí)人對bacteria 的第一反應(yīng)是引入蟲的概念的現(xiàn)象。從音譯的角度來講,既有“壁他利亞”和“巴克德利亞”對譯bacteria,也有“埋克肉”對譯microbe,這本身是清末時(shí)人翻譯西學(xué)的常見策略。與此同時(shí),時(shí)人還將其意譯為微生物、微生蟲、疫蟲、微蟲、黴菌等,實(shí)際上這是基于細(xì)菌的形狀、大小、繁殖等性狀作出的判斷。菌在古代是指食用菌,也可以是有毒的蘑菇,而這一點(diǎn)從形態(tài)上來說,早期的顯微鏡技術(shù)下時(shí)人只能大致分辨出三種類型的細(xì)菌,即弧菌、桿菌、球菌,從形態(tài)上說,它們既像蟲,也像菌蕈的形狀,但又比肉眼所見的食用菌更加細(xì)小,所以在顯微鏡之下,細(xì)菌被時(shí)人想象成蟲、菌蕈也就不難理解,并且導(dǎo)致時(shí)人對細(xì)菌的理解和分類自覺不自覺地傾向動物、植物兩類。由此可見,在19 世紀(jì)中后期的生物學(xué)分類中,關(guān)于bacteria的實(shí)際分類尚不如今日明確,具體情形,中西不一,影響了時(shí)人對細(xì)菌和bacteria 的認(rèn)識。

清季十年,關(guān)于蠱的論述并沒有消失,甚至被編進(jìn)兒童讀物,具體文字內(nèi)容與《說文解字》《諸病源候論》所載大同小異,且以圖像形式呈現(xiàn)。①《字課分類圖解:動物類:蠱》,《蒙學(xué)報(bào)》第13期,1905年7月,第206頁。與此同時(shí),關(guān)于“疫蟲”致病的說法也有了更為明確的表述,《萬國公報(bào)》曾載文談到:“最近西方醫(yī)學(xué)家之大功,在考得微蟲之為物,乃人生百病之源也。故多有究其族類,設(shè)法豢養(yǎng)而徐察得殺之之法,以之療病,應(yīng)手而愈。蓋何種病屬何種蟲,固為一定,而蟲之來源,或發(fā)于下等動物致染入人身耳,如鼠疫是也。”②林樂知:《格致發(fā)明類徴:疫蟲毒鼠》,范祎述,《萬國公報(bào)》第186期,1904年7月,第23頁。該文有三點(diǎn)值得注意:其一,明確指出微蟲為物,且為百病之源,此處“微蟲”指向細(xì)菌;其二,微蟲可以人工培養(yǎng)和觀察,進(jìn)而尋求療疾之法,實(shí)指培養(yǎng)細(xì)菌和利用血清治病;其三,確定蟲與病的一一對應(yīng)關(guān)系。不難發(fā)現(xiàn),此三點(diǎn)實(shí)際上與“科赫三原則”③“按照Koch的說法,認(rèn)定一種特定微生物與某一疾病的病原學(xué)有關(guān),需要三個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)。第一,這種寄生物必須在該疾病的每個(gè)病例中出現(xiàn),并且是在可以說明該疾病臨床發(fā)展和病理變化的條件下出現(xiàn)。第二,這種因子不應(yīng)在其他任何疾病中作為偶然的、非致病的寄生物出現(xiàn)。最后,在這種寄生物從患病個(gè)體身上完全分離出來并以純培養(yǎng)的方式重復(fù)生長以后,如果接種其他動物,能夠引發(fā)相同的病。”引自肯尼思·F. 基普爾主編:《劍橋世界人類疾病史》,張大慶主譯,上海:上海科技教育出版社,2007年,第15頁。如出一轍。《萬國公報(bào)》進(jìn)而繼續(xù)刊文介紹此說,“此種微物能養(yǎng)于西倫,即血汁,及列生,即甜油之中”,并分別介紹肺病、傷寒、霍亂、喉證、寒噤、癘疫六種疾病的致病原理,“以上六種之疾,自古以來皆有之,而知為此六種微物之害者,則最近之發(fā)明。”④林樂知:《智能叢話:病由于蟲》,范祎述,《萬國公報(bào)》第201期,1905年10月,第24—25頁。

亦有時(shí)人指出,“若微生物,若黴菌(即白霉),人以之而死者,亦非動物,即植物也”。⑤普澄:《衛(wèi)生學(xué)概論》,《江蘇》(東京)第3期,1903年3月1日,第84頁。這說明時(shí)人對微生物的腐敗作用有了粗淺認(rèn)識,微生物和黴菌皆可致人喪命,且黴菌即白霉的觀點(diǎn)接近今天的認(rèn)知,但時(shí)人所理解的黴菌范圍似乎更為寬泛。對于這樣一個(gè)復(fù)雜問題,我們至少可以立足于《英華字典》和報(bào)章時(shí)論展開分析。

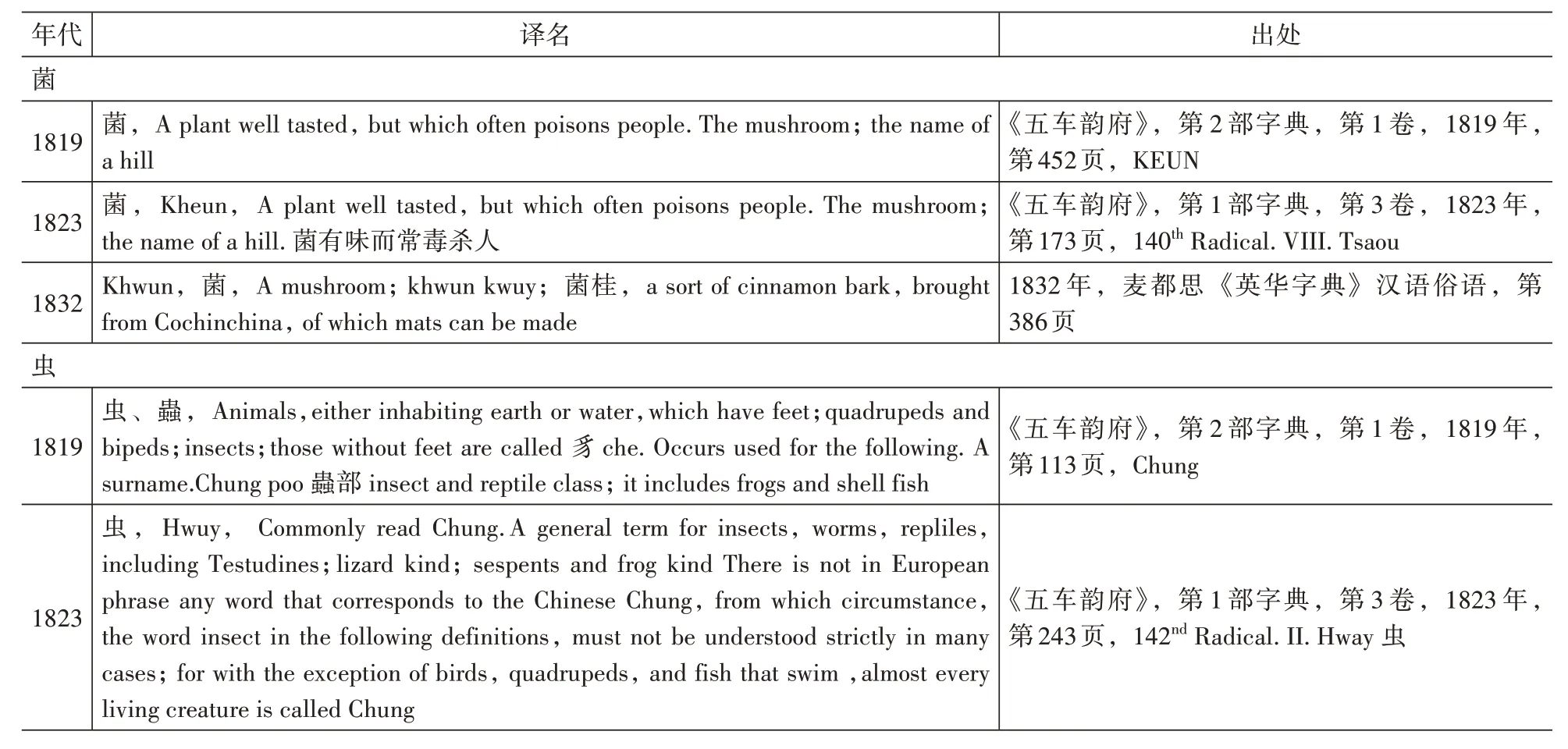

表1 19世紀(jì)中葉至20世紀(jì)初細(xì)菌概念譯名表

除了“黴菌”“微菌”“微生物”“細(xì)菌”等概念留存下來外,字的消失也非常值得關(guān)注。字究竟系何人首創(chuàng)?何時(shí)不用?為何消亡?

另一方面,高似蘭發(fā)明的漢字術(shù)語大多是參照中國古代字書新造字詞,與傳統(tǒng)中醫(yī)術(shù)語沒有太大關(guān)聯(lián)③張蒙:《醫(yī)學(xué)拉丁文在近代中國:傳教士的帝國話語與留日學(xué)生的在地反抗》,《史林》2021年第4期。,過于生僻的字同樣增加了利用傳統(tǒng)中醫(yī)中的“蟲”“菌”等概念會通理解“黴菌”“細(xì)菌”等概念的難度。到1927 年,《學(xué)初編》亦采納“細(xì)菌”一詞,將書名和譯名改為《細(xì)菌學(xué)初編》④李德(Mary E. Reid)等:《細(xì)菌學(xué)初編》,蓋儀貞、吳建庵譯,上海:中華護(hù)士會,1927年。,可見最后還是基于生物學(xué)形態(tài)描述的概念諸如微菌、細(xì)菌等名詞留存至今,不得不說直觀、簡單的認(rèn)知方式更容易流行開來,而含義相對艱深、字形較為復(fù)雜的“黴菌”、等名詞逐漸消亡。總之,在清末民初的詞匯競爭中⑤黃克武:《新名詞之戰(zhàn):清末嚴(yán)復(fù)譯語與和制漢語的競賽》,《“中央研究院”近代史研究所集刊》2008 年第62 期;黃克武:《惟適之安:嚴(yán)復(fù)與近代中國的文化轉(zhuǎn)型》,北京:社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2012年,第93—131頁。,歐美醫(yī)學(xué)傳教士發(fā)明的字雖然一度為留日學(xué)生所接受,但最終還是敗給了和制漢語“細(xì)菌”,此種“不中不西”“不東不西”的新概念因其過于尷尬的語詞使用環(huán)境最終被淘汰。

更為典型的是1914 年留美農(nóng)科生楊永言在《留美學(xué)生季報(bào)》上發(fā)表的《百與百學(xué)》,開篇即言“百(英名Bacteria),生物之至微者也”,接著交代了當(dāng)時(shí)細(xì)菌學(xué)翻譯的現(xiàn)狀,人類文明之進(jìn)化數(shù)千年矣,“惟百之為物,固吾國古人夢想所不及,稽之典冊,無當(dāng)焉。近人譯東籍,始見微生物、微菌等詞。百固微生物也,而微生物不盡為百,蓋尚有微動物焉(Protozoa,尚未有的當(dāng)新字譯之,曾擬造厶字以為識別)。微菌之譯,原于英文Fission,F(xiàn)ungi 之義,在西文亦不甚通行,無論菌字不足括Fungi(義亦解前號)矣。爰取今名,舊字而加以新義,竊以為莫便于此。”①楊永言:《百與百學(xué)(附中英名辭對譯表)》,《留美學(xué)生季報(bào)》第1卷第2期,1914年6月,第9頁。

楊氏認(rèn)為日譯詞微生物與黴菌既不足以涵括種類繁多的微生物和微動物,也未遵照英文細(xì)菌學(xué)名詞原意,于是“曰百,單獨(dú)微胞之微生物,介于動植物之間,而通常則列之于植物,以其生殖如植物也。百雖為植物,而并無葉綠質(zhì),故無自制食物之能力,必須恃已制成之有機(jī)物以為生,一如動物及類(Fungi),然形體上最近‘青綠’(植物中之最近原始植物者,兼有青綠二色汁質(zhì))之Oscillatoria,單獨(dú)微胞,連串如鏈者。生理上,則百最近類也。百之形體大別有三,有竿形者,有球形者,有環(huán)形者。如有微須Flagellum(此字當(dāng)已有特別字以譯之,客中無所考,姑用之,非科學(xué)語也)則能行動。無須則否。其生殖之法,普遍以剖分為常(即一微胞中分為二),但有不利于生活之時(shí),百多有能結(jié)內(nèi)孢者,俟便利時(shí)再萌長也。百固皆至小之微胞,尋常目光所不及見,然于顯微鏡視之,百之大小,亦頗有差別。”②楊永言:《百與百學(xué)(附中英名辭對譯表)》,第10頁。進(jìn)而他還將(bacteriology)譯為百學(xué),分為“百學(xué)略史”“農(nóng)務(wù)百學(xué)”“工藝百學(xué)”“醫(yī)科百學(xué)”,另附有“百之各式形體圖”“中英名辭對譯表”等圖表③楊永言:《百與百學(xué)(附中英名辭對譯表)》,第13—27頁。,相較于同時(shí)期其他細(xì)菌學(xué)譯介論著,楊氏視野開闊,論證亦較為系統(tǒng)、全面。

按照楊氏的說法,百是舊字新義,“從白從一,白以明植物而無葉綠質(zhì)者,一以明單獨(dú)細(xì)胞而自能生活者。其音如舊,取其與西文Bacteria 首音相似,其義則以舊義,概無量數(shù)之細(xì)胞相連接或團(tuán)集也。”④楊永言:《農(nóng)學(xué)及其實(shí)施于中國之觀測》,《留美學(xué)生季報(bào)》第1卷春期,1914年3月,第69頁。使用百字雖然免去了造新字可能帶來的麻煩,但畢竟長期以來百字多表數(shù)量,并無更多含義,而且百是bacteria 譯音簡化而來,未免過簡,語義亦過于曲折晦澀,未能直觀顯現(xiàn)細(xì)菌世界之微妙。與博醫(yī)會所創(chuàng)字相比,百雖然更為簡便,卻不夠達(dá)意。況且《留美學(xué)生季報(bào)》的前身《留美學(xué)生年報(bào)》直到1913 年仍在使用“工業(yè)應(yīng)用黴菌學(xué)”這樣的日本譯詞。⑤徐名材:《麻省理工學(xué)校化學(xué)院述略》,《留美學(xué)生年報(bào)》第2期,1913年1月,第13頁。1915 年春楊氏英年早逝⑥前人:《吊楊永言》,《留美學(xué)生季報(bào)》第3卷第2期,1916年6月,第157—158頁。,無法對“百學(xué)”繼續(xù)加以申論,《百與百學(xué)》雖先后在1916 年的《科學(xué)》⑦楊永言:《附錄:百與百學(xué)》,《附錄:附新名詞解》,《科學(xué)》第2卷第11期,1916年11月,第1270—1284頁。和1917 年的《時(shí)報(bào)》⑧楊永言:《百與百學(xué)》,《時(shí)報(bào)》1917 年10 月7 日,第309 號,第10 版;楊永言:《百與百學(xué)(續(xù))》,《時(shí)報(bào)》1917 年10月8日,第310號,第10版;楊永言:《百與百學(xué)(續(xù))》,《時(shí)報(bào)》1917年10月9日,第311號,第10版;楊永言:《百與百學(xué)(續(xù))》,《時(shí)報(bào)》1917年10月12日,第314號,第10版;楊永言:《百與百學(xué)(續(xù))》,《時(shí)報(bào)》1917年10月13日,第315號,第10版。上刊載,一則推廣百學(xué),二則紀(jì)念楊氏,“宜轉(zhuǎn)載之以廣流傳,且志本社之不忘”⑨楊永言:《附錄:百與百學(xué)》,第1270頁。,但最終用百字對譯bacteria 并沒有流行起來。

值得一提的是,《科學(xué)》在轉(zhuǎn)載了《百與百學(xué)》一文的同時(shí),還同期刊登了鐘心煊的《裂殖菌通論》,此文雖有向《百與百學(xué)》“致敬”之意,但鐘氏認(rèn)為“百從白從一”有違科學(xué),畢竟還有紅色裂殖菌(rhodobacteria)“全顯桃紅色”,“故‘百’之一名詞,取義無當(dāng),應(yīng)為科學(xué)家所摒棄”。而所謂的“細(xì)菌”“微菌”“微生菌”“黴菌”等日譯名詞,“惟細(xì)菌二字,吾人雖不必沿用,然為吾人所應(yīng)熟識;因其于日本醫(yī)學(xué)及他普通學(xué)中,甚通行也。雖然,彼國植物分類學(xué)家,則仍用精確之學(xué)名裂殖菌。”⑩鐘心煊:《裂殖菌通論(附圖)》,《科學(xué)》第2卷第11期,1916年11月,第1226頁。言外之意,細(xì)菌一詞雖已廣為流傳,但鐘氏認(rèn)為流行通用不代表學(xué)理精確,他堅(jiān)持回到相對嚴(yán)格意義上的意譯,以裂殖菌對譯bacteria,“裂殖菌在歐文中,有學(xué)名與普通名二種。學(xué)名曰Schizomycetes,吾譯作裂殖菌,乃世界萬國所公用。普通名則隨各國文字而異:如在英則為bacteria,在德則為Bakterien,在法則為bactreis,此三字皆出源于希臘字意謂竿者;蓋裂殖菌初次發(fā)見時(shí),適為竿形之一種。迨后植物學(xué)家研究益精,吾人關(guān)于裂殖菌之知識日益增加,始知裂殖菌除竿形者外,尚有球形、螺旋形等種種。故bacteria 一字,殊不足以概裂殖菌之全部。此植物分類學(xué)家之所以必棄此不用,而另造一精確之學(xué)名Schizomycetes 以補(bǔ)其缺者也。按Schizo-意謂分裂,-mycetes 意謂菌,合之則成裂殖菌。蓋指此植物最重要之繁殖法名裂殖者而言也。”①鐘心煊:《裂殖菌通論(附圖)》,第1225頁。

此后不久,同具留美背景的戴芳瀾亦采用“裂殖菌”對譯bacteria,只不過他對裂殖菌的定義沒有鐘心煊那么嚴(yán)格,更接近當(dāng)時(shí)通行的細(xì)菌概念,“裂殖菌者,乃一種單細(xì)胞,生殖以分裂,并不含有染色物質(zhì)之菌。裂殖菌空氣土壤間隨處皆是,即禽獸之體內(nèi),如口肺腹等部,亦裂殖菌之殖民地焉。裂殖菌種類頗繁。生疫癘之菌,約占百分之十,常人不察。每聞人論裂殖菌,竟有談虎色變之慨,究其實(shí),有利于人之裂殖菌,不可勝數(shù)。舉其大者言之,如作牛油、制醋、釀酒等,胥于裂殖菌是賴。”②戴芳瀾:《裂殖菌(Bacteria)通論(附圖)》,《交通部上海工業(yè)專門學(xué)校學(xué)生雜志》第2 卷第1 期,1917 年4 月26 日,第2頁。他還直接用圖解的方式呈現(xiàn)裂殖菌形態(tài)③戴芳瀾:《裂殖菌(Bacteria)通論(附圖)》,第3頁。,此舉有效避免了因譯詞問題可能引發(fā)的誤解或爭議。

事實(shí)上,裂殖菌概念沿用至今,常見于專業(yè)領(lǐng)域,而非日常生活,并且對譯的名詞是schizomycete,lower bacteria,fission fungus 而非廣義上的bacteria。從這個(gè)意義上來說,細(xì)菌學(xué)說的發(fā)展與譯詞的因創(chuàng)并不同步,而作為日常用語的細(xì)菌概念與作為專業(yè)術(shù)語的細(xì)菌概念實(shí)際上可以并行不悖。由于受近代科學(xué)進(jìn)步主義思潮影響,時(shí)人往往糾結(jié)于找尋更為合適的后出概念去取代日益落后的前者,這在一定程度上造成了近代細(xì)菌學(xué)說在華傳播情形的復(fù)雜與多元。

1926 年,除了丁福保編寫的《醫(yī)學(xué)指南》《醫(yī)學(xué)指南續(xù)編》《醫(yī)學(xué)指南三編》《醫(yī)學(xué)指南三編合編》叢書之外,還開始出版《醫(yī)學(xué)門徑》叢書,陳邦賢、萬鐘等人為之作序——《醫(yī)學(xué)門徑語》《醫(yī)學(xué)門徑語續(xù)編》。前者陳述了何為醫(yī)學(xué)門徑,“即不藉德文、英文、法文、日文,不入醫(yī)校、醫(yī)院,而以國文自修世界最新穎之醫(yī)學(xué),補(bǔ)我國舊醫(yī)學(xué)之不足……研究醫(yī)學(xué)門徑之初步,首在識醫(yī)學(xué)各科之大略,與夫病名、藥名之解釋。”④陳邦賢:《醫(yī)學(xué)門徑語》,《中西醫(yī)學(xué)報(bào)》(上海)第8卷第11期,1926年8月,第1—6頁。后者大體上對清末民初出版的可讀可用的醫(yī)書按照醫(yī)學(xué)各分支學(xué)科進(jìn)行了點(diǎn)評和介紹⑤萬鐘:《醫(yī)學(xué)門徑語續(xù)編》,《中西醫(yī)學(xué)報(bào)》(上海)第8卷第11期,1926年8月,第1—47頁。,具體到細(xì)菌學(xué)部分,將細(xì)菌學(xué)與傳染病學(xué)合并表述,“研究此科之門徑,宜先閱《免疫學(xué)一夕談》及《預(yù)防傳染之大研究》,次閱參考書《病原細(xì)菌學(xué)》《新撰急性傳染病講義》《發(fā)疹全書》”。⑥萬鐘:《醫(yī)學(xué)門徑語續(xù)編》,第27—29頁。所謂“醫(yī)學(xué)之捷徑”與“醫(yī)學(xué)之門徑”的自我言說,反而道出此一時(shí)期醫(yī)學(xué)入門之難,渠道之窄。有鑒于此,醫(yī)學(xué)書局隨后刊登廣告,面向社會贈送《醫(yī)學(xué)門徑語》5000冊⑦《醫(yī)學(xué)書局贈送〈醫(yī)學(xué)門徑語〉五千冊》,《中西醫(yī)學(xué)報(bào)》(上海)第9卷第5期,1927年5月,廣告欄。,增強(qiáng)西醫(yī)、新醫(yī)之意非常明顯。

綜上所述,時(shí)人基于各自學(xué)科背景對細(xì)菌學(xué)說知識進(jìn)行了大量系統(tǒng)的介紹,這有益于細(xì)菌學(xué)說知識的深入傳播和普及。較之晚清,民初細(xì)菌學(xué)說譯介的多樣化程度更高,甚至開始成為免疫學(xué)、生物學(xué)、微生物學(xué)、真菌學(xué)、組織學(xué)等學(xué)科成長的基礎(chǔ)知識,這也就意味著細(xì)菌學(xué)、免疫學(xué)等醫(yī)學(xué)術(shù)語名詞有必要從紛繁走向統(tǒng)一。

二、民國時(shí)期細(xì)菌學(xué)名詞的審查與統(tǒng)一

1915 年2 月1 日至5 日博醫(yī)會在上海召開了每兩年一次的年會,2 月2 日在高似蘭的提議下,大會選出出版與術(shù)語委員會成員,包括比必、巴慕德、顏福慶等人。⑧“China Medical Missionary Association Biennial Conference,” The China Medical Journal, vol. XXIX, no. 2(March 1915),p.95.2 月4 日會議審議了高似蘭關(guān)于出版和術(shù)語委員會的工作報(bào)告,通過了《高氏醫(yī)學(xué)詞匯》第2 版,與1908 年第1 版相比較,該版除了詞條新增至20000 條外,還對重要的日語醫(yī)學(xué)術(shù)語進(jìn)行了比較,以及消除了一些不能被證明是可接受的造詞。⑨“China Medical Missionary Association Biennial Conference,” pp.100-101.針對高氏的報(bào)告,比必認(rèn)為醫(yī)學(xué)術(shù)語統(tǒng)一的重要性在于可能在中國推行并被所有醫(yī)學(xué)院校普遍采用,提議博醫(yī)會應(yīng)與北洋政府合作審定醫(yī)學(xué)術(shù)語。①“China Medical Missionary Association Biennial Conference,” p.102.

就在2 月5 日博醫(yī)會年會閉幕之時(shí),剛剛參加完博醫(yī)會年會的中國西醫(yī)代表們轉(zhuǎn)而繼續(xù)召開會議,代表全國近100 位西醫(yī),討論并成立了中華醫(yī)學(xué)會,發(fā)行《中華醫(yī)學(xué)雜志》,實(shí)現(xiàn)了中國西醫(yī)界的夙愿。②Wu Lien-teh,“The National Medical Association of China,” The China Medical Journal, vol. XXIX. no. 6(November 1915),pp.406-408.對此,博醫(yī)會的態(tài)度是樂見其成,“我們祝賀中國朋友和同事們的事業(yè)取得圓滿成功”。③“The Year 1915,” The China Medical Journal, vol.XXX. no.1(January 1916), p.39.2月,博醫(yī)會術(shù)語委員會的高似蘭繼續(xù)召集一大批來自中國教育、醫(yī)學(xué)、出版等領(lǐng)域的知名人士,在上海召開了一次重要會議。高氏提出了醫(yī)學(xué)術(shù)語工作的原則:1. 盡可能多地使用古老的中國醫(yī)學(xué)術(shù)語;2. 在需要的情況下,選擇一些最合適的日本醫(yī)用名詞;3. 音譯或修飾外國術(shù)語;4. 對西方醫(yī)學(xué)術(shù)語的含義進(jìn)行研究。此外,高氏還指出了當(dāng)時(shí)中國醫(yī)界使用日語醫(yī)學(xué)術(shù)語的弊端,在多數(shù)情況下日語的醫(yī)學(xué)術(shù)語翻譯太過字面化,不能直接使用,而此種醫(yī)學(xué)術(shù)語的音譯名詞也不能直接引入,因?yàn)槿照Z的發(fā)音與漢語的發(fā)音差別太大。④“Chinese Co-operation in Standardising Medical Terms,” The China Medical Journal, vol. XXIX. no. 3(May 1915), pp. 200-201.

來自杭州的Y.K.Wang 則認(rèn)為不僅要規(guī)范醫(yī)學(xué)術(shù)語,還要對藥典的全部名詞進(jìn)行統(tǒng)一,提議由江蘇省教育會組織研究小組對中國的醫(yī)學(xué)教育情況進(jìn)行調(diào)查。⑤“Chinese Co-operation in Standardising Medical Terms,”p.201.江蘇省教育會副會長黃炎培最后宣讀了四項(xiàng)決議:1. 蘇州、杭州的醫(yī)學(xué)專家應(yīng)與江蘇省教育會、高似蘭以及他的術(shù)語委員會共同研究;2. 任何跟醫(yī)學(xué)術(shù)語相關(guān)的醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)均應(yīng)寄送江蘇省教育會和高似蘭作進(jìn)一步研究;3. 由高似蘭準(zhǔn)備一份醫(yī)學(xué)術(shù)語基本清單,并通過江蘇省教育會將此清單寄給中國西醫(yī)或者全國各地對此項(xiàng)工作感興趣的人,以便集思廣益;4. 當(dāng)上述研究建議或報(bào)告收集完畢后,將向有志于此項(xiàng)工作的醫(yī)界人士發(fā)出邀請,在上海召開大會,屆時(shí)也會邀請北洋政府任命若干官方代表,共同研究醫(yī)學(xué)術(shù)語統(tǒng)一問題,并建議北洋政府采取同樣的行動。⑥“Chinese Co-operation in Standardising Medical Terms,”pp.201-202.

1916 年2 月,先是中華醫(yī)學(xué)會在上海召開第一屆年會,就該會與博醫(yī)會合作審訂中國醫(yī)學(xué)術(shù)語問題達(dá)成共識⑦“Co-operate Work on Chinese Medical Terms,” The China Medical Journal, vol.XXIX. no.3(May 1915), pp.205-206.,后是江蘇省教育會邀請中外醫(yī)學(xué)科學(xué)專家在上海開會,商討醫(yī)學(xué)名詞審定問題,博醫(yī)會、中華民國醫(yī)藥學(xué)會、中華醫(yī)學(xué)會、江蘇省教育會各推代表5名以內(nèi)組織醫(yī)學(xué)名詞審查會,“凡此后成立之醫(yī)學(xué)、藥學(xué)等會得隨時(shí)加入”。8月7日至15日,醫(yī)學(xué)名詞審查會在上海召開第一次會議,1917年1月11日至17日召開第二次會議,江蘇省教育會理科教授研究會加入化學(xué)名詞審定。8月1日至8日召開第三次會議,華東教育會加入解剖、化學(xué)名詞審定,另委托中華醫(yī)學(xué)會提出微生物名詞草案。⑧《第三次醫(yī)學(xué)名詞審查會開會后復(fù)教育部文(六年八月)》,《中華民國醫(yī)藥學(xué)會會報(bào)》第1 期,1917 年10 月,第3—4頁。8 月16 日該會制訂了《醫(yī)學(xué)名詞審查會章程》,8月27日,教育部準(zhǔn)許醫(yī)學(xué)名詞審查會備案。⑨《醫(yī)學(xué)名詞審查會呈教育部文附批 其一》,《中華醫(yī)學(xué)雜志》(上海)第3卷第4期,1917年12月,第33—34頁。

經(jīng)過三次會議后,醫(yī)學(xué)名詞審查會初步形成了基本審定流程,“每次開會均先由一團(tuán)體擔(dān)任起草,開會時(shí)即依據(jù)草案逐項(xiàng)審查,審定后重行印刷審查本,分布中外專家征集意見”。然而所有印刷草案及審查本及開會各項(xiàng)費(fèi)用均由發(fā)起者博醫(yī)會、中華民國醫(yī)藥學(xué)會、中華醫(yī)學(xué)會、江蘇省教育會四團(tuán)體分擔(dān),會務(wù)開支不小,“三次開會僅印刷費(fèi)一項(xiàng)已達(dá)一千數(shù)百元,連合其他各項(xiàng)費(fèi)用每團(tuán)體年需開支四五百元”,考慮到“四團(tuán)體經(jīng)費(fèi)本極支絀,年增此項(xiàng)巨大出款,勢必益形竭蹶,且醫(yī)學(xué)名詞至為繁伙,逐項(xiàng)審查決非一二年可以竣事”,只好呈請教育部予以補(bǔ)助。教育部則表示“該會審訂醫(yī)學(xué)名詞成績可觀,迭次開會本部均特派代表參與討論,將來統(tǒng)一學(xué)術(shù)名詞方深倚賴”,最終撥給一次性補(bǔ)助費(fèi)一千元。⑩《醫(yī)學(xué)名詞審查會呈教育部文附批 其三》,《中華醫(yī)學(xué)雜志》(上海)第3卷第4期,1917年12月,第34—35頁。

9 月25 日,總統(tǒng)府醫(yī)官屈永秋、哈爾濱等處防疫局總辦伍連德共同擬定了《中華醫(yī)學(xué)會編訂細(xì)菌學(xué)名詞條例》①《中華醫(yī)學(xué)會編訂細(xì)菌學(xué)名詞條例》,《中華醫(yī)學(xué)雜志》(上海)第3卷第4期,1917年12月,第36頁。,全文如下:

《中華醫(yī)學(xué)會編訂細(xì)菌學(xué)名詞條例》

(一)細(xì)菌學(xué)名詞除一小部分外,東西洋學(xué)者尚未曾整理,此次編訂含有一種整理之手續(xù),煩瑣殊甚,當(dāng)然不易完善。草案中所列名詞系采自英德日各家著作,以連帶關(guān)系之字列在一處,以便審查,俟審查后或加索引或依字母序次,屆時(shí)再定。

2.1 兩組患者手術(shù)相關(guān)情況比較 結(jié)果(表2)表明:與傳統(tǒng)組患者相比,超聲刀組手術(shù)時(shí)間、術(shù)中失血量、術(shù)后24 h引流量及術(shù)后住院天數(shù)均減少,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。

(二)病原菌名稱依鑒斯透氏Chester《細(xì)菌學(xué)》以及綿引朝光《細(xì)菌鑒別掌典》作藍(lán)本,更取他著,以補(bǔ)不足。

(三)細(xì)菌學(xué)名詞關(guān)于培養(yǎng)時(shí)之狀態(tài)及集落現(xiàn)象者,依據(jù)美國細(xì)菌學(xué)會最近修正之鑒別表,尚有新添名詞參考新著補(bǔ)入。

(四)菌名依拉丁文為根據(jù),術(shù)語之無拉丁文者僅臚列英德文。

(五)細(xì)菌學(xué)為晚近新起之學(xué),其沿用各科學(xué)名詞甚伙,如Indol, Mercapton 等字為化學(xué)名詞,Micrococcus catarrhalis, Bacillus typhosus 等字兼涉病理學(xué)以及顯微鏡學(xué),諸名稱類皆物理學(xué)名詞,不能因各科學(xué)名詞未定而付之闕如,故凡遇此種沿用名詞,擇其最通行之譯法填入,俟有較善者再行修改。

(六)凡譯名通行稍久,即不易更改,故編者主因不主創(chuàng),茍非萬不得已,概不創(chuàng)制新名,惟遇同一名稱有兩種以上之譯名,則以信達(dá)雅譯例權(quán)衡之定其去取。

(七)免疫學(xué)近世幾成專科,非尋常細(xì)菌學(xué)教本所可概括,然與細(xì)菌學(xué)關(guān)系至密,故編訂細(xì)菌學(xué)名稱時(shí)所有免疫名詞不得不同時(shí)附列。

(八)為編輯與審查之便利起見,細(xì)菌學(xué)名詞分為二部,細(xì)菌學(xué)術(shù)語及沿用各科學(xué)之名詞列為甲部,病原菌列為乙部,非病原菌與醫(yī)學(xué)無甚關(guān)系者以及原蟲類暫不贅入。

1918 年醫(yī)學(xué)名詞審查會先后召開第四次會議預(yù)備會與正式會議,審查解剖學(xué)、化學(xué)和細(xì)菌學(xué)名詞。7 月4 日醫(yī)學(xué)名詞審查會在江蘇省教育會召開第四次會議會前預(yù)備會,細(xì)菌學(xué)組到會的有中華民國醫(yī)藥學(xué)會的楊少蘭、程樹榛、吳帙書,中華醫(yī)學(xué)會的胡宣明、沈嗣仁,江蘇省教育會的俞鳳賓、吳濟(jì)時(shí)、江逢治,理科教授研究會的周紼如、王立才、葛升書。①《醫(yī)學(xué)名詞審查會開會紀(jì)要》,《江蘇省教育會月報(bào)》1918年7月,第5頁。與會代表一致同意如細(xì)菌名詞中有涉及化學(xué)名詞時(shí),“遇關(guān)系重要名詞得提出于各組聯(lián)合會中解決之,又為避兩組抵觸計(jì),細(xì)菌組應(yīng)置備化學(xué)名詞審查本全份,以便隨時(shí)檢查有關(guān)涉化學(xué)組已定之名詞,須歸一律。若細(xì)菌組之審定名詞牽連化學(xué)者,亦提交化學(xué)組參考,以隨時(shí)協(xié)商。”②《醫(yī)學(xué)名詞審查會預(yù)備會記事》,《中華醫(yī)學(xué)雜志》(上海)第4卷第3期,1918年9月,第162頁。

還有一些團(tuán)體代表至7 月5 日正式開會才到,如解剖組的施爾德、魯?shù)萝埃瘜W(xué)組的竇維廉、紀(jì)立生、趙齊巽。“細(xì)菌組為柯立克君,旋以柯君不及蒞會,改由紀(jì)立生君出席,一為中華博物研究會代表”,細(xì)菌組四位代表為于荇莪、吳和士、鄒秉文、吳子修。另教育部代表湯爾和、嚴(yán)智鐘、沈步洲分別出席解剖組、細(xì)菌組與化學(xué)組,沈信卿、吳和士、嚴(yán)智鐘分別任各組主席,程樹榛任細(xì)菌學(xué)組書記。7 月5 日輪到細(xì)菌學(xué)組報(bào)告審查情形時(shí),最終因細(xì)菌學(xué)草案起草員丁外艱未出席,“討論時(shí)諸感困難,進(jìn)行甚遲,且各團(tuán)體代表出席者少,擬中止審查,而以對于草案具體的意見及應(yīng)行增刪處,開送原起草員參考,俾有所修正,謀下屆審查時(shí)之便利,旋經(jīng)多數(shù)贊成通過。”③《醫(yī)學(xué)名詞審查會開會記要》,《中華醫(yī)學(xué)雜志》(上海)第4卷第3期,1918年9月,第162—163頁。7 月6 日細(xì)菌學(xué)組停止審查,7 月13日正式閉會,議決在第五屆會議上化學(xué)、細(xì)菌二組“照舊繼續(xù)”審查。④《醫(yī)學(xué)名詞審查會開會紀(jì)要》,第6—7頁。

雖然1918 年底醫(yī)學(xué)名詞審查會更名為科學(xué)名詞審查會,但是醫(yī)學(xué)名詞審查工作并未中斷,“本會既系醫(yī)學(xué)名詞審查會改組,每屆開會,仍應(yīng)將醫(yī)學(xué)名詞繼續(xù)審查,至少必有一組”,“改組后之第一次審查,仍依照七年七月大會、閉會前議決之范圍”。⑤《科學(xué)名詞審查會章程(民國七年修正)》,《中華醫(yī)學(xué)雜志》(上海)第5卷第1期,1919年3月,第58—59頁;《科學(xué)名詞審查會章程(民國七年修正)》,《北京大學(xué)日刊》1919年12月2日,第3版。改組后的科學(xué)名詞審查會“會務(wù)益見發(fā)達(dá)”,還得到了教育部的認(rèn)可,“月得教育部津貼若干元,以充印刷審定本等費(fèi)”。⑥《科學(xué)名詞審查會之發(fā)達(dá)》,《中華醫(yī)學(xué)雜志》(上海)第5卷第2期,1919年6月,第65頁。

1919 年5 月22 日,科學(xué)名詞審查會職員部推定細(xì)菌學(xué)名詞組、組織學(xué)名詞組、化學(xué)名詞組代表,其中細(xì)菌學(xué)名詞組為王完白、張近樞、俞鳳賓。⑦《科學(xué)名詞審查會之發(fā)達(dá)》,第66頁。按照慣例,7 月4 日會前召開第四次大會預(yù)備會。細(xì)菌學(xué)組討論會上,俞鳳賓報(bào)告了細(xì)菌學(xué)草案情況,首先表示“起稿不整齊,去年不能到會抱歉”;接著談到廣泛向國內(nèi)外同行征求意見的過程,“寫信至日本征集各字匯未得,寫信至美國細(xì)菌學(xué)者,適美國加入戰(zhàn)團(tuán)非常忙,轉(zhuǎn)寫信與白克令,白寄來細(xì)菌名詞多本,觀白之書覺細(xì)菌名詞要整理其意見書,戰(zhàn)事一止,即須劃一”;最后提到湯爾和、葛竹書、吳帙書等人已預(yù)備一本細(xì)菌學(xué)名詞草案,“想必好得多”,并表示“如舊草案須取消,情愿取消”。葛竹書表示還是俞鳳賓的細(xì)菌學(xué)名詞草案比較好,湯爾和進(jìn)一步解釋了上屆大會中止討論細(xì)菌學(xué)名詞的原因,“因俞先生不到不能討論,姑置之后辦,原起草人整理各送意見于原起草人,由原起草人決定。本欲搜集材料送與俞先生,今春尚欲如此,后因關(guān)系,故做成遲。”言外之意湯對俞氏的細(xì)菌學(xué)名詞草案并無反對意見。紀(jì)立生也認(rèn)為俞氏的“預(yù)備本”花了很多工夫,“如用新草案而舊草案拋在一邊,很不公道”,應(yīng)該繼續(xù)支持俞氏的細(xì)菌學(xué)名詞草案。⑧《科學(xué)名詞審查會第五次開會記錄》,《中華醫(yī)學(xué)雜志》(上海)第6卷第2期,1920年6月,第108—109頁。

7 月5 日至12 日,科學(xué)名詞審查會如期在上海舉行,參會者有教育部、博醫(yī)會、中華民國醫(yī)藥學(xué)會、中華醫(yī)學(xué)會、江蘇省教育會、理科教授研究會、中華博物學(xué)會、中國科學(xué)社等。與會代表約40 余人,討論名詞分為組織學(xué)、細(xì)菌學(xué)、化學(xué)三組,其中細(xì)菌學(xué)名詞與化學(xué)器械名詞均為該會代表所編訂,“每日討論自四小時(shí)至六小時(shí)不等,結(jié)果甚優(yōu),感情和洽。”⑨《科學(xué)名詞審查會第五次大會》,《中華醫(yī)學(xué)雜志》(上海)第5卷第3期,1919年9月,第103—104頁。在7 月10 日聯(lián)合會議上,王完白表示“細(xì)菌學(xué)總論審查完結(jié),醫(yī)藥學(xué)會送來草稿已經(jīng)補(bǔ)入,博醫(yī)會黴菌名詞可補(bǔ)入,明年決有細(xì)菌組”,具體分工為“細(xì)菌學(xué)各論由中華民國醫(yī)藥學(xué)會擔(dān)任,分類草案由俞先生擔(dān)任,審查本暫不付印”,并議決下屆開會分細(xì)菌、化學(xué)、物理三組,“均于九年二月底以前將草案交至執(zhí)行部,四月底以前印刷完竣,分發(fā)各團(tuán)體”。⑩《科學(xué)名詞審查會第五次開會記錄》,《中華醫(yī)學(xué)雜志》(上海)第6卷第3期,1920年9月,第167、170—171頁。由于王完白擔(dān)任細(xì)菌學(xué)組主席期間盡職盡責(zé),頗受表彰,“在王醫(yī)士不過盡其犧牲博愛之天職,而在本會得此賢能之代表,實(shí)受其賜。”①《王完白醫(yī)士之熱心公益》,《中華醫(yī)學(xué)雜志》(上海)第5卷第3期,1919年9月,第107頁。

與前五次會議均在上海江蘇省教育會開會不同,第六次會議改在北京召開,由北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院承辦。與會團(tuán)體增至二十個(gè)②分別為教育部、博醫(yī)會、中華民國醫(yī)藥學(xué)會、中華醫(yī)學(xué)會、江蘇省教育會、理科教授研究會、中國科學(xué)社、華東教育會、中華博物學(xué)會、北京中國化學(xué)支會、北京大學(xué)、北京高等師范學(xué)校、沈陽高等師范學(xué)校、成都高等師范學(xué)校、廣州高等師范學(xué)校、北京工業(yè)專門學(xué)校、北京農(nóng)業(yè)專門學(xué)校、山西農(nóng)業(yè)專門學(xué)校、北京物理學(xué)會、丙辰學(xué)社。,盛況空前,細(xì)菌學(xué)組出席代表有湯爾和、孟合理、寶福德、謝恩增、嚴(yán)智鐘、葛成勛、楊自沂、費(fèi)學(xué)禮、李光綸、王完白、陳宗賢、俞鳳賓、鄭章成、龐斌、鄒秉文。實(shí)際上俞鳳賓因“事冗”未能出席。③《科學(xué)名詞審查會第六屆之年會》,《中華醫(yī)學(xué)雜志》(上海)第6卷第3期,1920年9月,第133頁。1920 年7 月4 日,按例開預(yù)備大會,公推教育部代表湯爾和為主席,中華醫(yī)學(xué)會代表王完白為書記,7 月5 日至12 日每日開分組審查會,其中細(xì)菌學(xué)組仍推王完白為主席,另推程樹榛為書記,“先審查細(xì)菌學(xué)之分類及各論,繼再審查免疫學(xué)名詞,至十日午間已經(jīng)完畢。關(guān)于總論之名詞,已于上屆審查,故細(xì)菌學(xué)名詞已全部告竣,本屆即可結(jié)束。”④王完白:《科學(xué)名詞審查會第六屆年會記要》,《中華醫(yī)學(xué)雜志》(上海)第6卷第3期,1920年9月,第160—161頁。其中免疫學(xué)名詞與細(xì)菌分類名詞均為中華醫(yī)學(xué)會名詞部草擬,“今屆已通過”。⑤《科學(xué)名詞審查會第六屆之年會》,第133頁。

1920 年相關(guān)人士少量刊行了第六次審查會審議通過的細(xì)菌學(xué)名詞,1922 至1923 年,科學(xué)名詞審查會校對并印刷一本《細(xì)菌學(xué)名詞(中英對照本)》,以及重編、校對及印刷一本《細(xì)菌學(xué)名詞》(拉丁、英文、德文、日文、舊譯名、決定名等項(xiàng)俱備本)。⑥《科學(xué)名詞審查會第九次大會紀(jì)事:編校科學(xué)名詞報(bào)告》,《中華醫(yī)學(xué)雜志》(上海)第9 卷第3 期,1923 年9 月,第264—265頁。1924 年科學(xué)名詞審查會在蘇州召開第十次大會,細(xì)菌總論、免疫學(xué)、細(xì)菌名稱、細(xì)菌分類名詞作為醫(yī)學(xué)名詞本的第七本,“征集意見已期滿,待校正送印”⑦《科學(xué)名詞審查會第十次大會在蘇開會記》,《中華醫(yī)學(xué)雜志》(上海)第10卷第5期,1924年10月,第427頁。,到了1925 年審查校正本已出版⑧《第十一屆科學(xué)名詞審查會在杭開會記》,《中華醫(yī)學(xué)雜志》(上海)第11卷第4期,1925年8月,第308頁。,但最終直至科學(xué)名詞審查會結(jié)束,上述細(xì)菌學(xué)名詞與醫(yī)學(xué)組織學(xué)、病理學(xué)名詞的命運(yùn)一樣,仍處于“審定本待印”狀態(tài),并未面向市場發(fā)行。⑨《科學(xué)名詞審查會十二年間已審查、審定之名詞一覽表》,《中華醫(yī)學(xué)雜志》(上海)第14 卷第3 期,1928 年6 月,第187頁。

事后湯爾和曾指出此次細(xì)菌學(xué)名詞審查本的諸多缺點(diǎn):“一曰沖突。組織學(xué)名,先已審定,而細(xì)菌名詞,有與組織關(guān)聯(lián)者,多不一致。如Protoplasma,組織本譯作原漿,而細(xì)菌本仍作原形質(zhì);Chromatin,組織本作染色質(zhì),而細(xì)菌本作核染體,F(xiàn)usiform 即Spindelform,組織本作梭狀,而細(xì)菌本仍作紡錘狀”。“二曰混同,如七二頁第一三九字Tuberculin 譯作結(jié)核菌苗,而八八頁之Tuberculosevaccin亦作結(jié)核菌苗。又如Alexin, Komplement, Cytase,意雖一物而字各不同,一律譯作補(bǔ)體,Amboceptor,F(xiàn)ixateur, Fixator, Substance, sensibilisatrice,Praeparator, Kopula,計(jì)六字,一律譯作介體,不加區(qū)別,于義于文,極多障礙。”“三曰未安,尤關(guān)重要者,如Opsonine 一字,其義為健康血清中一成分,當(dāng)白血球攝取細(xì)菌之際,加以烹調(diào),使成美味,故日籍多作調(diào)理素,而細(xì)菌本作食菌素,Bakteriotropine 亦作食菌素,后加括弧以單性、復(fù)性別之,于定義似嫌未治。”雖然名詞定名為“至難之業(yè)”,但對于組織本與細(xì)菌本之間相互矛盾之處,湯爾和“甚愿名詞會諸君,于適當(dāng)時(shí)期之內(nèi),匯通已定名詞而審查一過,庶乎可以折中至當(dāng)”。⑩志賀潔:《近世病原微生物及免疫學(xué)》,湯爾和譯,上海:商務(wù)印書館,1928年,“譯者弁言”,第1—2頁。

1932 年此項(xiàng)名詞并入科學(xué)名詞審查會出版的《醫(yī)學(xué)名詞匯編》,“其間整理補(bǔ)充,頗見精審,然總而計(jì)之,不過六百八十余則而已”。與此同時(shí),市面上還有其他細(xì)菌學(xué)名詞書籍,如湯爾和翻譯的《近世病原微生物及免疫學(xué)》(1928),“計(jì)附免疫學(xué)譯名百數(shù)十余則”。又如湯飛凡翻譯的《秦氏細(xì)菌學(xué)》(1932),“計(jì)附細(xì)菌學(xué)名詞三百四十余則”。二者“一簡一繁,俱不失為佳構(gòu),惜乎未經(jīng)公開討核,蔚為大觀,尚不能使各方注目”。1932 年國立編譯館成立后,隨即著手編訂細(xì)菌學(xué)及免疫學(xué)名詞。1933 年6月擬訂初稿,后送交教育部細(xì)菌學(xué)免疫學(xué)名詞審查委員會顏福慶、劉瑞恒、伍連德、湯爾和、陳宗賢、潘驥、程樹榛、李振翩、宋國賓、湯飛凡、林宗揚(yáng)、魯?shù)萝啊钏跍妗⒂?、金寶善、李濤、趙士卿等人修訂,由趙士卿主負(fù)責(zé)此事,經(jīng)1934 年2 月第二次審核,8 月第三次審校,“始竣其業(yè)”,于同年10 月28日呈請教育部正式刊布。①本段及以下三段引文分別參見國立編譯館編訂:《細(xì)菌學(xué)免疫學(xué)名詞》,上海:商務(wù)印書館,1934年,序,序,凡例,第1—230頁。

從表面上來看,此次審查從初審到刊布耗費(fèi)時(shí)間只有一年多,“各方學(xué)者見仁見智,主張紛歧,然幾經(jīng)討論之后,終于調(diào)融而為一”。實(shí)際上若從1917 年第三次醫(yī)學(xué)名詞審查會決議草擬微生物學(xué)名詞算起,細(xì)菌學(xué)名詞審查工作已有17 年之久,然而即便如此,相比較其他學(xué)科名詞審查而言,細(xì)菌學(xué)名詞審訂工作已屬較快完成。

具體言之,教育部公布的《細(xì)菌學(xué)免疫學(xué)名詞》,以意譯為主,必要時(shí)從音譯,“凡屬他種學(xué)科之名詞,而在本科目中常須征引者,亦擇要列入;惟在譯名之后加注「從某」字樣,以示此項(xiàng)名詞須以各該科目公布之名詞為準(zhǔn)”,“譯名之后加有*號者,為尚未完全決定之名詞,此項(xiàng)名詞另編一表,附在本書之后,以待改版時(shí)重付討論決定”,“決定名中加有[]者,為可用可省之字”,“「德名」「英名」等欄中所列之西文字,系指某國通用之名詞而言,故亦間有他國文字列入”。

書內(nèi)分細(xì)菌學(xué)與免疫學(xué)兩部分,每部分又分十余類目,將同物異名匯集在一起,總計(jì)二千余則名詞。其中細(xì)菌學(xué)名詞分為一般名稱、細(xì)菌形態(tài)學(xué)、細(xì)菌生理學(xué)、酵素、嗜菌體、消毒及滅菌、細(xì)菌培養(yǎng)、檢查法、流行病學(xué)、細(xì)菌分類名詞、裂殖菌、真菌、螺旋體、超視微生物等14 個(gè)條目,免疫醫(yī)學(xué)名詞開列免疫性及免疫法、毒素、溶解及溶素、殺菌素及其他、抗毒素及抗毒血清、抗溶素、抗抗體、抗酵素及其他抗體、側(cè)鎖說、血清診斷、調(diào)理素及親素、過敏性、細(xì)菌質(zhì)、結(jié)核菌素、菌苗、接種、免疫療法及化學(xué)療法等17 個(gè)條目,另有附錄為參考名,以及中西文索引,西文索引分別用(L.)(D.)(E.)(F.)表示拉丁文、德文、英文和法文,方便讀者查閱。因此,很難說和制漢語取得了絕對勝利,應(yīng)該說此書是各種譯詞在諸多審查原則約束下相互妥協(xié)的產(chǎn)物。

最終部頒的《細(xì)菌學(xué)免疫學(xué)名詞》、湯爾和翻譯的《近世病原微生物及免疫學(xué)》、湯飛凡翻譯的《秦氏細(xì)菌學(xué)》三本書在民國細(xì)菌學(xué)界影響較大,雖然背后醫(yī)學(xué)脈絡(luò)略有差異,但基本譯名已漸近統(tǒng)一,這不得不歸功于此時(shí)細(xì)菌學(xué)名詞審查的貢獻(xiàn),即便審定本沒有正式出版,但整個(gè)審定過程已然深切影響到每一位參與的民國細(xì)菌學(xué)家,也正因?yàn)槿绱瞬庞辛撕髞砝^續(xù)譯介國外細(xì)菌學(xué)說時(shí)的“默契”,但又難以稱得上“共識”。

結(jié)語

就學(xué)科之內(nèi)來說,細(xì)菌學(xué)漸次入華后,細(xì)菌學(xué)譯名紛繁復(fù)雜,起初并沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。此后在博醫(yī)會的提倡下,在江蘇省教育會、醫(yī)學(xué)名詞審查會、科學(xué)名詞審查會、國立編譯館等組織與機(jī)構(gòu)的努力下,細(xì)菌學(xué)名詞審查工作得以在醫(yī)學(xué)名詞審查框架下前置進(jìn)行,經(jīng)過近二十年反復(fù)審查,最終形成了“部定本”——《細(xì)菌學(xué)免疫學(xué)名詞》。透過“部定本”可知,本土譯詞、歐美譯詞與和制漢語之間的詞匯競爭可以調(diào)和,但難以出現(xiàn)一方徹底勝利的情形。就其審定過程來看,與其說是審定取得了重要“共識”,倒不如說是參與審定的細(xì)菌學(xué)家逐漸有了某種“默契”,正是這種“默契”影響了后來細(xì)菌學(xué)在近代中國的繼續(xù)成長。當(dāng)然,就學(xué)科之外而言,細(xì)菌學(xué)專業(yè)知識進(jìn)入近代中國并融入日常生活的歷史情節(jié)同樣錯(cuò)落有致。