在南極,日子可以這樣過

陳婷(阿茲貓)

拉克羅港位于古迪埃爾島上,小島背倚連綿起伏的雪山,白云繚繞,雪山下面條條冰川匯聚在岸邊,潔白的雪地遠看就像是在海邊筑起了一道大壩。

拉克羅站的負責人薩拉,除了日常管理維護,她的工作之一還包括野生動物的監測。

南極,本不適合人類居住的地方,因為科研需要,各國科考站如雨后春筍般涌現出來。駐站人員在藍色與白色的單調與荒蕪中,以“探險”自身體驗寂寞與孤獨的極限,這時,自娛自樂精神真的很重要。而另一些科考站進行的“特殊研究”也讓人大開眼界。

英國拉克羅站Port Lockroy

?坐標?64°49S 63°29W

南極,廢棄和正在使用的各國科考站是一道特殊的人文風景。相比后者的種種規定限制,參觀前者相對容易很多,尤其是已經改為小型南極博物館的拉克羅港(Port Lockroy)的前英國科考站,敞開大門歡迎世界各地的游客,也因此成為最熱門的南極旅游景點之一,是南極半島游客訪問最多的地方。這里只在南極夏季時有四五個人值班, 主要工作就是接待郵輪客人。

拉克羅港位于古迪埃爾島上,這個天然海港于1903年被法國南極探險隊發現。拉克羅港的“好人緣”還在于這里壯觀的風景:小島背倚連綿起伏的雪山,一條“玉帶云”纏繞在山腰上,白云繚繞,雪山下面條條冰川匯聚在岸邊,遠看就像是在海邊筑起了一道大壩。

幾幢集裝箱般的黃色建筑便是波蘭在1977年建立的永久科考站,站長是一位爽朗的波蘭大叔。

巍峨的雪山近在咫尺,陽光傾瀉而下,忘不了躺在雪地上的那一刻,感受著天地的寬廣與個人的渺小,自然的永恒與人生的匆忙。

這個面積不過1平方公里左右的小島,卻也是最擁擠的金圖企鵝棲息地之一,企鵝們想方設法占據一切有利地形,每棟建筑周圍密布著它們的巢穴,包括飄揚著“米字旗”的旗桿下。要和企鵝保持五米以上的距離幾乎是件不可能的事情,每次登陸,大家都要小心翼翼。而游客數量的日益增加,對企鵝種群繁殖將會帶來怎樣的影響呢?拉克羅港因此成為科學家們研究人類活動與企鵝繁衍之間關系的一個重要基地。我還曾經遇到BBC攝制組在那里拍攝一部關于企鵝繁殖的紀錄片。

拉克羅站的負責人薩拉,除了日常管理維護,她的工作之一還包括野生動物的監測。這個爽朗的英國姑娘告訴我不要靠近那些有警告標示的地區,因為那個區域的企鵝研究對象是禁止同人類接觸的。這項人類對企鵝繁衍影響的實驗在英國南極遺產基金會的支持下,已經開展了16年之久。我問她結果如何。“我們發現,那些同游客接觸的企鵝,比起不和人類接觸的企鵝,交配繁殖活動不僅沒有受到負面影響,而且社交能力更強,小企鵝的成長也都很順利。”薩拉的話讓我有些意外,轉而感到欣慰。因為日益增多的游客,會帶給南極怎樣的影響,一直是科學家們關注和擔心的。

“我們發現,那些同游客接觸的企鵝,比起不和人類接觸的企鵝,交配繁殖活動不僅沒有受到負面影響,而且社交能力更強,小企鵝的成長也都很順利。”——拉克羅站的負責人薩拉

我走進鐵皮屋改成的博物館、禮品店和郵局,里面十分擁擠。博物館麻雀雖小,五臟俱全,還保留著從前科考隊的生活設施,有臥室、起居室、廚房、工具間,等等,那些上個世紀四五十年代的陳設、黑膠老唱片和食品罐頭都足以讓我們遐想一番,墻上的美人海報,便是當年工作人員寂寞生活中的“極地誘惑”了。

這里是南極半島少有的可以“買買買”的地方,出售各種紀念品:海豹、企鵝、鯨魚的郵票,還有BBC的《冰凍星球》首日封,都是不錯的手信。這里亦是南極半島唯一可以投寄明信片的地方,經此投寄的信件會蓋上南極的郵印,然后用郵政輪船把信件運到福克蘭群島,再運回英國,最后從英國按地址寄出,一般需要1-2個月,每年約有7萬張明信片從此寄往100多個國家。大家擠在一間小屋子里蓋章,這里可是有難得一見的南極企鵝形狀的郵戳。

科考站的空間雖然狹小,但屋內很溫馨,隊員們組成一個大家庭,桌上擺滿了零食,墻上掛滿了照片。

波蘭科考站Arctowski Station

坐標62°09S? 58°28W?

除了拉克羅站,我數次的南極半島航行中還到過兩處使用中的科考站:喬治王島上的波蘭站和烏克蘭站。上岸后,我看到冰雪覆蓋的山腳下,面朝海灣,幾幢集裝箱般的黃色簡易建筑,便是波蘭在1977年建立的永久科考站,以波蘭科學家和極地探險家亨瑞克·阿克托夫斯基(Henryk Arctowski)命名。

我吃驚地發現岸上到處散落著鯨魚骨,被時光洗刷得慘白,原來阿德米勒爾蒂灣曾經是南極半島著名的捕鯨船處理獵物的基地。三五成群的帽帶企鵝和阿德利企鵝在岸邊忙碌著,不過這一次,我對它們視而不見,而是徑直走向科考站。剛巧在門口碰到了站長,一位爽朗的波蘭大叔,一起合影留念時,明顯聞到他身上的酒氣,估計和船上的老友相逢,多喝了兩杯。屋內很溫馨,墻上掛滿照片,我一眼便看見了教宗保羅二世的照片。科考站還設了一個游客接待中心,出售明信片等紀念品。

烏克蘭站開起了“地球最南端的商店”,紀念品生意十分紅火,除了最常見的明信片外,還有烏克蘭郵票、各種企鵝紀念品,二樓還有個小小的酒吧。

巧的是“前進號”上的探險隊員托馬斯曾在波蘭站作為生物學家工作了兩個冬季。這位出生在華沙的波蘭人是一位真正的極地專家和探險家,他的研究重點是南極的魚群和它們的食物,在第二次冬季科考中,還曾擔任波蘭站的指揮官。聽托馬斯講述苦中作樂的科考站經歷:“春天來臨時,企鵝們剛剛上岸,那時科考站的一所房屋被厚厚的積雪掩埋了大半,企鵝們前往棲息地的捷徑剛好是從房頂穿過去。每天晚上,鐵皮屋頂都被企鵝們來回走動搞得‘嗒嗒作響,里面的人根本睡不了覺,這種情況一直持續到積雪融化,企鵝再也上不去為止。”

他的一個同事甚至在夏季用紙板做了一個假的棕櫚樹,插在雪地上,又擺了張躺椅,然后赤膊躺在上面曬“日光浴”,假裝在海島度假。科考站上通常都會放置一個路標柱用來指示,比如“到華沙多少公里”這樣,于是某個淘氣的家伙便站在指示牌下,佯裝請求搭車的手勢拍照。還有一次,托馬斯發現岸邊的摩托艇上來了個不速之客—一頭象海豹,這個大塊頭把自己塞進去,正美美地睡著大覺。無奈,托馬斯只好用拖把輕輕捅下這個皮糙肉厚的家伙,左趕右趕,好不容易才請下去。可小船已經被這個不速之客搞得臭烘烘的,正是這些南極生活中的小插曲組成了科考隊員們最難忘的回憶。

冬天是最難熬的,蜷縮在科考站的狹小空間中,難免內心孤寂和傷感。這個時候,波蘭站便成了一個大家庭,晚飯后大家會一起唱歌、做游戲,甚至比賽拖地板。任何一件在日常生活中普通得不能再普通的工作,到了這里也變得不同尋常。

韋爾納茨站主要從事氣象學、大氣物理學、地磁學、生物學、地震學、冰河學和物理學等研究。

烏克蘭站Vernadsky Station

坐標65°15S? 64°14W

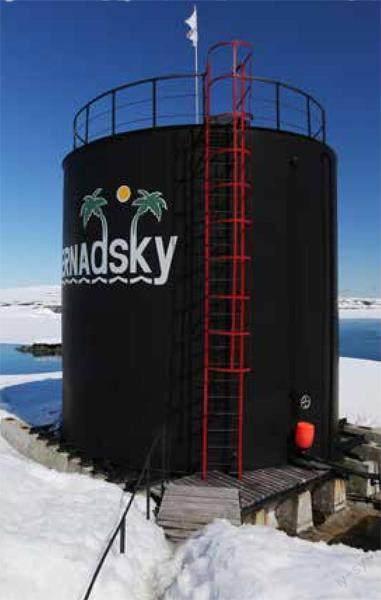

三天后,我們抵達位于阿根廷島的烏克蘭韋爾納茨站(Vernadsky Station)。韋爾納茨站最早由英國人建立,1996年,英國人決定放棄這個科考站,考慮到昂貴的拆遷費用,干脆以1英鎊的象征性價格賣給了烏克蘭人。目前站內主要從事氣象學、大氣物理學、地磁學、生物學、地震學、冰河學和物理學等研究。科考站位于一個面積不大的小島上,巨大的油桶上畫著的綠色棕櫚樹十分搶眼,還有一個東正教的小教堂,想起一句水手的老話:過了南緯60°就沒有上帝,看來并非如此。我們進入站內,在工作人員的帶領下參觀,工作站有兩層,一層是各種專業的研究室、X光設備的醫療室和健身房等。

烏克蘭韋爾納茨科考站位于一個面積不大的小島上,巨大的油桶上畫著綠色的棕櫚樹,在白色雪地上十分搶眼。

由于經費緊張,烏克蘭站開起了“地球最南端的商店”,紀念品生意十分紅火,除了最常見的明信片外,還有烏克蘭郵票、各種企鵝紀念品,只是制作得都比較粗糙。來到二樓,這里是娛樂區,有個小小的酒吧,令人驚異的是,十幾個女人胸罩堂而皇之地掛在吧臺的墻上。相比波蘭站,烏克蘭站的兄弟們更直截了當:“你如果愿意捐獻出胸罩,便可以獲得一杯免費的伏特加。”看看這些身強力壯的小伙子,和郵輪上下來的女性客人調笑一番,估計是夏季才能獲得的“獎賞”吧。

遠離故土,更要學會享受生活,喝著伏特加,唱著歌,再來些男人們之間的葷笑話,真實的感情流露,給枯燥乏味的生活增添點色彩。在這個孤獨的“冰凍星球”上,自娛自樂精神很重要。

(責編:昭陽)