法教義學視閾下民法典譯者注策略探討

摘 要|法教義學建立在語言解釋之上,與傳統的翻譯闡釋論有天然融通,在其關照下的民法典英譯應重視“譯者注”策略,借鑒法律評注材料及經驗,以科學研究之精神服務現實需求。民法典第10條為“法源條款”,其核心地位及重要性不言而喻,但我國學界對“習慣”一詞的法律解釋尚未形成通說,可通過添加“譯者注”對此重要信息進行補充。法教義學視閾下民法典譯者注已經超越副文本形式,承載著本土固有和繼受法學知識梳理、釋義與域外傳播之重任。

關鍵詞|法教義學;民法典英譯;譯者注;法律評注;翻譯闡釋論;翻譯策略

作者簡介|付瑤,法學博士,中國政法大學外國語學院副教授,研究領域:法律翻譯、英美法、比較法。

Copyright ? 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

我國近代法典翻譯始于清末對西洋法治國立法的漢譯,以在華外國專家顧問為翻譯主體,本土法律翻譯人才鳳毛麟角。至南京國民政府時期,留學歸來的司法精英成為法典翻譯的主力,同時掌握幾門外語并熟練使用者并不少見。至1930年民國民法典頒布實施,以之為框架的民法體系初建,基本實現了近代民法法典化,法典漢譯需求減少,而外譯事業未及有效展開。民國民法在很大程度上是迫于內政外交壓力描摹西方的“理想作品”,忽視了本國民生現狀與訴求。

《中華人民共和國民法典》(以下簡稱“民法典”,不加書名號)作為新中國第一部法典,是建國之后5次法典編纂之艱辛歷程的立法智慧結晶,亦實現了真正意義上“以法典為框架的回應型民法體系”之構建。這部民法典以現代漢語書寫,被譽為“社會生活的百科全書”,一經發布,就陸續有官方和民間多個英譯本推出。民法典萬眾矚目,其英譯策略在此歷史時間節點之上,已經與舊中國彼時以廢除不平等條約和收回法權的官方期冀不可同日而語。

法典翻譯是法律翻譯的一個重要分支,與法典編纂與傳播、法律移植與繼受,以及比較法研究關系密切。傳統翻譯理論在指導法典翻譯實踐中提供的有針對性的策略和方法往往有限。本文將民法典英譯置于法教義學視閾之下進行考察,參照域內外法律評注的豐富內容與經驗,對譯者注作為法典英譯策略的可行性及具體路徑進行探討。

一、法教義學、法律評注與譯者注之關聯

法教義學建立在法律語言解釋之上,關注現行成文法律規范及適用問題,是法學的本體研究。其譯名源自德文Rechtsdogmatik[1],從詞源來說作為狹義法學之代名詞,并承襲著德國法學的諸多特色。我國臺灣地區往往更多使用“法釋義學”這一譯名。法律評注(Gesetzeskommentar或Kommentar)實踐淵源于德國法教義學,對其工具性的探討可以從2006年德國法蘭克福馬普所法史研究所(MPI für europ?ische Rechtsgeschichte)的一場主題為“法律評注:法律交流的工具”的討論中窺見一斑。從“闡釋(釋義)”出發,法教義學與翻譯闡釋論一脈相承并且有融通潛勢。兩者均以對(立法)文本的“確信”或“信任”為前提,通過語言解釋、闡釋和釋義的方法來解決實際問題,也為法律評注及譯者注在實踐中的參照融通提供了前提基礎。

(一)法教義學之法律評注實踐

論及法教義學的法律解釋傳統,最具特色的就是法律評注實踐,“以規范解釋為中心、以法律適用為服務對象、信息集成性與時效性強構成了法律評注作為文獻類型的獨特性”[2]。法律評注是頗具德國法學特色的文獻類型,以對法律條文逐條釋義為主要特征,亦為法學方法與法律文化有效載體。有學者甚至把法律評注稱為“法教義學的巔峰”[3]。中國為大陸法系國家,其民法體系及民法典編纂自然深受德國民法方法和實踐影響。另外,普通法系國家雖然是判例法傳統,但在其成文法(典)領域仍然有類似法律評注之實踐,包括判例匯編等形式。可見法律評注是世界范圍內的通行做法,其影響已經穿越不同法系之藩籬,究其緣由,可以說是法教義學強烈的現實和實踐導向使然。

大陸法系國家中德國、瑞士、奧地利等國法律評注文化最為茂盛,但相關討論并不頻繁。這也是上文提及的馬普歐洲法史所關于法律評注的討論會頗為引人注目的原因之一。這次研討的議題包括:法律評注的歷史、形式、功能、代表性評注、法律評注與圣經注釋的關系、普通法中法律評注缺失問題等等。[3]域外大陸法系國家一般都有法律評注實踐活動,但是具體形式、深度與持續程度各異。

我國民法典頒布同年,中國社會科學院法學所編寫了全15冊的《民法典評注》。此套評注是中國民法學界的重大學術工程,歷時一年時間,80余位民法學家參與撰寫,18位專業出版社編輯傾力相助,總字數超過600萬,平均到每個法條是5000~6000字的評注文字量。同時,南京大學法典評注研究中心也在民法典頒布之后編寫了評注寫作指南,以完善評注寫作規范。另外,北京大學出版社也從2019年開籌備《中國民法典評注》的編寫工作,并為此召開專門研討會。其實,早在民法典編纂準備階段的2017年就已經有《民法總則評注》出版,為民法典評注提供了典型范本。

此外,與法律評注類似的文獻類型亦不在少數,例如2020年出版的《中國民法典釋義與案例評注》,體例上主要是條文釋義與案例結合,目的是為司法適用提供直接指導。另有,《中國民法典釋評》也在同年出版,體例包括條文主旨、相關條文、理解與適用。這類文獻沒有使用“評注”字樣,但是具有法律評注的類似功能。

(二)法律評注作為“譯者注”書寫的重要參考

無論是在大陸法系還是普通法系國家,法律評注或類似文獻的起點都是對本國現行法律條文有效性和權威性的“確信”甚至信仰,離開這個基礎,法律評注甚至法教義學本身亦將偏離基本方向。從“信”之基礎延伸,依賴法律解釋的路徑,法教義學意在對零散的法律進行體系化整合,法律評注則為實現體系化目標之具體實踐。翻譯闡釋論(hermeneutic approach to translation)通過哲學闡釋學進路研究翻譯,同樣以對源語文本“信任”(trust)原則為起點,譯者注是翻譯闡釋以及信息補償的重要形式。法律評注對現行法的“闡釋”受制于立法者意圖與法律文本,與譯者同樣是“戴著鐐銬跳舞”。上文提及的域內外法律評注實踐是民法典英譯和譯者注書寫不可忽略的重要參考資料。國內民法典評注的一系列努力可視為本土法教義學之最新發展,值得法律翻譯學者和實踐者特別密切和持續的關注。

譯者注在翻譯研究中一般歸入“副文本”類型,多見于文學或學術翻譯的文本中。譯者注的內容可以涉及“闡釋”原文的方方面面,比如原文歷史背景、原文中專有名詞或典故解讀與釋義、原文中外來語的翻譯和解釋、相關專業知識補充、不同翻譯版本異同說明等等。當然,也有譯者注是針對原文中一些特殊情況進行說明,比如原文中錯誤和遺漏之處,但此種情況當屬例外。具體到民法典英譯,因為對源語文本的權威確信,當然不存在此種的原文錯誤勘正之目的的譯者注的情形。具體來說,作為譯者注策略選擇的可行性和內容參照,法律評注的實踐和經驗總結如下:

(1)法律評注具有工具書的特點,逐條評注,方便讀者(法官)查閱,服務司法適用,案例評注與法條評注結合,以案釋法;

(2)法律評注對比較法的關注程度及關注比例調整,正確處理本土法律與比較法資料之間的關系;

(3)以評注法律規范現狀為主旨,包括對現狀的不完善之處的描述,在無本土法律評注傳統可以遵循的情況下,盡量積累第一手材料,穩定中開創傳統;

(4)法律評注具有學術深度,服務法學研究(特別是比較法);

(5)法律評注注重對通說的體系性歸納與總結,推動學理探討和發展;

(6)法律評注編寫體例規范需要統一,具有穩定性和科學性。

此外,法律評注的書寫者一般為大學法律系教授和學者,也有司法實務領域人士的多種形式的參與,可視為法律職業群體共同智慧的結晶,也是法律職業共同體構建的重要紐帶和橋梁。法律評注的出版一般由商業出版機構操作,直接針對目標群體市場,多種法律評注版本之間彼此存在競爭關系。

可見,被譽為“法教義學巔峰”的法律評注已經不僅僅是大陸法系國家的法律解釋和司法適用必備之工具書,而是融貫各個法系和世界民法體系的通行實踐。法律評注一般僅以本民族語言書寫,服務對象也主要為本族語言目標職業群體,主要是法官和司法實務人員。相比之下,譯者注主要針對域外目標讀者,但從其形式到內容都可以從法律評注實踐中吸取可貴經驗。

二、“譯者注”作為翻譯策略的形與實

我國民法典頒布之后,其翻譯工作也陸續展開。除了有多個官方和民間的英譯本相繼推出之外,也有少數民族語言文字版及德語等小語種民法典正式推出或者即將面世。筆者認為,民法典翻譯的繁榮與多樣化是中國依法治國建設之成果的體現,也是中國法治文化走向繁榮的必由之路。民法典英譯版本眾多,發布者往往更注重譯文發布的時效,而或多或少忽視了譯文形式與內容整體策略的研判。在筆者有限的閱讀范圍內,目前尚未發現有添加譯者注的版本的民法典英譯出現。與單純生產譯文相比(機器翻譯已經可以基本完成),譯者注版本的民法典翻譯和出版周期較長、對譯者專業素養要求更高,但也更具有學術價值和域外傳播力量與深度,是法典對外傳播話語體系構建中不可或缺的一個部分。

筆者擬以民法典第10條的英譯為例,將“譯者注”提升到翻譯策略的高度,對其具體形式和內容進行探討,以期總結出一套切實可行的方案,并對未來譯者注版民法典英譯本推出進行實質操作準備。

(一)“法源條款”解讀——民法典核心問題之一

我國民法典全文包括84章,共計1260條。民法典第一編“總則”之第一章為“基本規定”,共12條,其中第10條規定:“處理民事糾紛,應當依照法律;法律沒有規定的,可以適用習慣,但是不得違背公序良俗。”選取此條為例是基于其在整部民法典中極為重要的法源條款地位。條文中“法律”“習慣”和“公序良俗”的解釋備受法學學者及法律實務人士關注。特別是關于“習慣”一詞的討論和爭議此起彼伏。此條并非新創,而是來源于之前已經發布的《民法總則》第10條。在民法典編纂和征求意見過程中,已經有多位學者從法教義學和比較法視角(主要以臺灣地區民法和瑞士民法典為參照)出發專文論述,認為“習慣”應解釋為“事實上的習慣”,而非“習慣法”。[1]但根據國內權威法律評注,“習慣并非僅指事實上的慣行……本條中的‘習慣就是具有‘習慣法的含義。”[2]如此針鋒相對的解讀對國內法律實務人士來說造成了適用困擾,對民法典域外讀者來說可能更是一頭霧水,有必要通過適當的翻譯策略予以闡釋和信息補充。

縱觀世界各國優秀民法典(包括地區性民法法案),法律淵源問題均為民法典要解決的基本問題之一。本土民法典評注和釋義往往需要從比較法的角度對此類條文進行考察、對比、以期全面了解我國民法條文歷史淵源,為形成各方接受的通說進行理論準備。典型的“法源”條款源自1907年的瑞士民法典[3],即著名的第1條,英譯文為“In the absence of a provision, the court shall decide in accordance with customary law and, in the absence of customary law, in accordance with the rule that it would make as legislator.”可見其認可的法源包括法律、習慣法、立法者提出的規則、公認的學理和慣例。[4]

我國臺灣地區“民法”受瑞士民法典影響頗深,“民事,法律所未規定者,依習慣;無習慣者,依法理。”通說認為此處“習慣”當指“習慣法”,因此民法法源包括法律、習慣法和法理。另外,在《奧地利民法典》(ABGB)法例第10條規定:“習慣,僅在法律有規定時,使得考慮之。”[5]此處,德文原文“習慣”(而非“習慣法”字樣)為Gewohnheiten,是復數形式,與其同款并列的是其他法源類型,包括:州立法、法源判決、特權等。作為法律規范的其他形式列出。韓國民法英譯本第1條也有“習慣法”法源規定,法條官方英譯為“If no provisions applicable to certain civil affairs exist in Acts, customary law shall apply, and if no applicable customary law exists, sound reasoning shall apply.”可見,世界各國民法典對“習慣”的法源地位規定和用詞也并不相同。

中國近代民法體系建構在法律移植和翻譯之上,也一直在努力繼受和消化大陸法系法典理性主義法治精神內核。誠如我國民法三杰之一梅仲協先生所言:“現行民法(指1930年的民國民法),采德國立法例者,十之六七,瑞士立法例者,十之三四,而法日蘇聯之成規,亦嘗瀕取一二……”[6]。從上文分析可見,雖然民法典第10條僅包含一句話,39個中文字,但極具評注和研究價值。譯者需要從法律移植的大背景下采取合適的民法典英譯策略,在翻譯中不能望文生義,簡單做文字轉化處理,而需要多做比較法上的考察,參照各國民法典英譯平行文本,在充分理解之上進行合適表達,同時要注意尊重已有的約定俗成的表達方式,不能標新立異。[7]

(二)譯者注作為副文本之形式探討

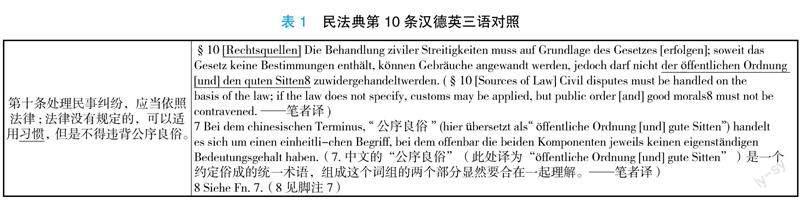

作為英譯本的參考,中德法學團隊聯合推出的我國民法典漢德對照本處處可見正統法教義學的浸染。正文中均加入腳注,提示讀者新舊法律規定異同,對修訂或新增條款緣由給出詮釋。譯者主體性得到了充分發揮,目的是為了德文讀者準確了解中國民法典條文與精髓,方便研究者以譯者注為參照進行法律檢索。以民法典第10條為例,德譯本呈現如下(為方便對照理解,筆者通過機譯將德譯條文再次翻譯為英文,并將德文腳注譯為中文一并列入表中):

很明顯,以上德漢對照譯文和譯者注深受德國法教義學的法律評注傳統影響,在法條序號和正文中間加入[Rechtsquellen](法源)標識,正文中亦有一處腳注8(指向腳注7內容),對“公序良俗”的譯文進行解釋說明。經過進一步分析對譯者注及其范疇之內的副文本形式歸納如下:

(1)民法典德譯本的中德譯者認可此條文為“法源條款”,并以特殊標識的形式將“法源”字樣補充標注在條文序號之后明顯處,這樣的形式安排在此版本譯文每個條款均有體現,是譯者翻譯策略使然。

(2)通過對此民法典德譯本全文考察后筆者發現,德譯本譯者幾乎在每個法條譯文中都增加了腳注(前10條共8處)。雖然腳注條數較多,但是每條字數較少,以腳注字數來說,大概占到每頁條文總字數的十分之一左右。

談及法典翻譯的譯者注,不能不提到以一己之力將1900年德國民法典(BGB)直接從德文原文翻譯成英文的王寵惠先生(1881—1958)。他的法典譯著于1907年在倫敦出版,成為美國法學院一個世紀以來的經典教材。[1]此類法典翻譯實踐亦可視為一種法教義學意義上的學術研究過程,譯者本身母語為中文,但德文和英語造詣極深,加上其留學美國和游學歐洲的法科背景,無疑成為民法典的“理想型譯者”。王寵惠先生版德國民法典英譯本(The German Civil Code: Translated and Annotated with a Historical Introduction and Appendices)通過專業的譯者注、譯者序言、德國法律史的簡介、附錄(法典頒布之前的介紹性法案、參考書目、德文法律術語表、雙語法律術語詞匯表)及索引,為當時英語世界了解和研習德國民法典提供了便利。

(三)譯者注之實質內容與機制保障

王寵惠版德國民法典英譯本之所以成為經典,與其包含的內容豐富的副文本類型有密切關系。在法典正文之前的德國法律史簡介文末腳注中,王寵惠先生也特別對customary law(“習慣法”)的法源地位進行了確認:“…the Civil Code does not cover the whole field of German private law…, but that in each case it must be ascertained…(2) whether any Imperial customary law affects the particular subject; (3) whether, in the event of the subject being one which may be affected by State law, any local customary law relating thereto is in existence. These circumstances alone make it clear that the B.G.B. did not, either in intention or in effect, reduce the whole of German law into one compact mass. (Wang, 1907: xxv) ”(“……(德國)民法典本身并不代表德國私法的全部內容……在處理具體案件的時候必須進行確認——(2)爭議本身是否適用帝國境內習慣法;(3)如果具體案件適用相關州法進行裁決,那么是否有本州內相關習慣法相應存在。這些具體情形都很清楚地表明,《德國民法典》的編纂從立法目的和實際效果兩個方面都沒有涵蓋所有德國法律為一整體之野心。”——筆者譯)王寵惠先生的譯者注可視為對我國民法典第10條之“習慣”之法律釋義的一…個遙遠注解,是為譯者在法教義學意義上之貢獻。如上所述,筆者認為除翻譯正文之外,各種副文本如譯者腳注、譯者序言、比較法之材料、法典附錄、參考書目、法律術語表和詞匯表等均可為讀者提供極為重要的參考信息。

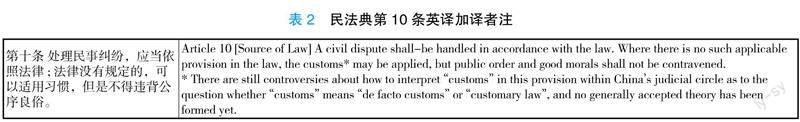

實踐中,法典譯者注實質內容多為對法律術語譯文及條款淵源的解釋,亦有法律文化的釋義考量(如上文民法典德譯本譯者注對“公序良俗”漢語約定俗成說法之解釋說明)。但遺憾的是,德文譯者在翻譯民法典第10條時沒有對“習慣”這一關鍵法源概念進行釋義。英譯本譯者注可考慮以腳注形式增加如下信息:“在目前中國民法學界,關于“習慣”為“事實之習慣”還是“習慣法”這個問題仍存爭議,尚未形成通說。”具體譯文呈現如下表所示(星號“*”標注部分為腳注內容):

以上英譯僅為法典條文英譯及譯者注的一個簡例,在實踐操作中還可補充譯注者說明、譯者前言、專家學者為譯文所做前言、附錄等副文本提供更多具有學術價值的補償性信息。但逐條注釋的譯者注仍然是主體內容,貫穿譯本始終,并伴隨翻譯過程產生,有記錄和注解翻譯過程出現的難點和重點的功能,是對翻譯過程進行研究的第一手實證資料,除了法教義學意義之上的法律闡釋功能之外,譯者注補償信息對法律評注也具有反哺可能。但需要注意,譯者注與法律評注不可同日而語,在文獻類型、編寫方式、目的和規范、服務對象和讀者受眾各方面差異甚巨。譯者在對法典譯文進行注釋的過程中需要務實謹慎,不可喧賓奪主或者越俎代庖。

另外,民法典英譯過程不應忽視翻譯技術力量的融入及深度場景應用,但務必“以人為本”,以譯者自覺自發為前提,避免增加翻譯的額外負擔和工作量。專業及合理利用機器翻譯為標志的翻譯技術可以提高譯者翻譯法典文本的質效,“法律翻譯的機器翻譯技術應用必須依托法律翻譯專家、學者以及法律實務工作者的智慧與能力”[1]。譯者也可以節省更多時間精力提升譯者注形式與內容,充分發揮法典譯者主體性。譯者注版民法典英譯在出版計劃中除了印刷出版物之外,還應考慮線上版本的推出,以適應未來民法典修訂及相關法律解釋出臺對條文適用帶來的影響,在最大程度上促進民法典的域外傳播及民法法律對外話語體系構建。

最后,譯者注版民法典英譯應該由高校法律翻譯學者及教授團隊書寫,且應成為其分內之務。一般而言,法律譯者往往處于“隱身”境地,職業倫理似乎更傾向于譯者“自抑”(self-restraint)。在法教義學的視野內,作為法典譯者的法律翻譯學者和教授身份特殊,機遇難得,可借助“學案式”翻譯和“深度翻譯(thick translation)”理念,規范法典翻譯的學術標準,亦可為國內逐漸起步的法律評注貢獻譯者勞力和智慧。但實現此愿景仍需法律職業共同體的支持和認可,以及翻譯發起機構官方的制度、項目和待遇保障。“倉廩實則知禮節,衣食足則知榮辱”,對于這句古語,清末修律主事沈家本先生在網羅法律翻譯人才時體會最深,不惜在修訂法律館采用薪資傾斜(甚至薪俸倒掛)作為激勵的辦法,使一線法律譯者能夠安心翻譯細事,助力法律館的事業。

三、結語

中國具有長久的法典翻譯傳統與實踐。但是現代意義上的民法典外譯(包括少數民族語言文字譯本)特別是受眾最廣的英譯實踐仍在摸索中前行,亟需方法論的指導和具體操作規范。法教義學歷史悠久,是傳統大陸法系法學的思想內核,其法律評注傳統具有深厚積淀,亦為我國民法典評注廣泛吸收借鑒。有了法律評注,法典冰冷的條文才能變成有溫度的法律規范。同理,民法典英譯本也可能因為專業個性化和學術化兼備的譯者注而脫穎而出,為目標讀者所接受和推崇。法教義學視閾下民法典英譯實踐可借助“譯者注”形式增加譯本可讀性與學術性。民法典英譯努力及譯文本身并不具有終極目的與價值。任何專業性和學術性翻譯及譯者注的價值更多是在為后繼者和專業領域研究者減輕翻譯和外文資料檢索帶來的額外負擔,也可以說是“為他人做嫁衣裳”。伴隨我國民法典的頒布、適用與未來可能的修訂,法典英譯也必然是一個動態過程,伴隨譯文而生的譯者注也必然要隨之進行補充、刪節與細節調整,相關策略探討不會停滯,只會更加科學、理性和深入。在法教義學視閾之下,譯者注版民法典英譯為高校法律翻譯學者及教授的分內之責,譯者肩負對本土固有和繼受法學知識的梳理、釋義與傳播重任,“譯者注”策略選擇亦可體現大國法治自信與譯者歷史擔當。

[1]張生:《中國近代民法法典化研究》,中國政法大學出版社2004年版,第1頁。

[1]張生:《中國近代民法法典化研究》,中國政法大學出版社2004年版,第206頁。

[1]舒國瀅:《戰后德國法哲學的發展路向》,載《比較法研究》1995年第4期。

[1]卜元石:《德國法律評注文化的特點與成因》,載《南京大學學報》2020年第4期。

[1]賀劍:《法教義學的巔峰——德國法律評注文化及其中國前景考察》,載《中外法學》,2017年第2期。

[1]賀劍:《法教義學的巔峰——德國法律評注文化及其中國前景考察》,載《中外法學》,2017年第2期。

[1]卜元石:《德國法律評注文化的特點與成因》,載《南京大學學報》,2020年第4期。

[1]劉智慧:《<民法典>第10條中“習慣”的界定——以我國臺灣地區為參照的比較分析》,載《海峽法學》2020年第4期。張志坡:《民法法源與法學方法——<民法總則>第10條的法教義學分析 》,載《法治研究》2019年第2期。

[1]陳甦:《民法總則評注(上冊)》,法律出版社2017年版,第35頁。

[1]石佳友:《民法典的法律淵源體系——以<民法總則>第10條為例》,載《中國人民大學學報》2017 年第4期。

[1]戴永盛:《瑞士民法典》,中國政法大學2016年版,第1頁。

[1]戴永盛:《奧地利普通民法典》,中國政法大學2016年版,第4頁。

[1]梅仲協:《民法要義》,中國政法大學出版社1998年版,第1頁。

[1]張法連:《英美法律術語漢譯策略探究》,載《中國翻譯》2016 年第2期。

[1]張生:《王寵惠與中國法律近代化——一個知識社會學的分析》,載《比較法研究》2009年第3期。

[1]張法連:《法律翻譯中的機器翻譯技術芻議》,載《外語電化教學》2020年第2期。