“古典模式”的絕響

摘 要|按照史學界的傳統觀點,后古典時代的拜占庭國家自五世紀開始逐漸“封建化”,并在十一世紀最終進入封建主義社會。從宏觀角度而言此言或許不虛,但是在拜占庭歷史的早期,以優士丁尼為代表的強勢君主基于維護君權的需要往往采取措施逆轉這一過程,而優士丁尼的地方管理體制改革就是典型表現。具體而言,優士丁尼的此項改革通過簡并優化行省組織結構、加強對地方官員監督、明確地方官員權責等方式著力于加強中央對地方的直接控制,通過遏制地方豪族頻繁的越訴請愿、斬斷樞臣與地方官員聯系網絡等方式著力于加強皇權在國家組織中的絕對支配地位。不僅如此,如果將該項與優士丁尼的其他財稅、法律乃至宗教改革綜合分析,甚至可以發現它們往往相互關聯、相互作用,共同實現國家體制上的“逆封建化”。因此,雖然最終優士丁尼的地方管理體制改革因天災戰亂而中道崩殂,但是其存在本身仍大大延緩了拜占庭社會的“封建化”進程,是導致拜占庭國家在西歐之后六個世紀之久方才步入封建社會的重要原因。

關鍵詞|封建化;行省治理;優士丁尼改革;新律

作者簡介|鄔子安,中南財經政法大學2021級法律史專業碩士研究生研究方向為外國法律。

Copyright ? 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

在傳統的馬克思主義分析中,封建模式被視為基于農奴制經濟和領地所有權構成的對佃戶的強制性政治權力,在這種模式中,封建關系表現為佃戶向壟斷的地主階級支付租金或提供勞動服務,而在某些制度相對穩定的情況下,這樣的地主還可以采取一些非經濟強制力來實施對其附庸的控制,無論是非正式的手段還是通過他們對公共或私人司法的控制。以此觀察從四世紀到十一世紀的拜占庭中前期歷史,雖然在社會組織方面因為皇權相比西歐更為強大而缺乏布洛赫、岡洛夫等人所認為封建主義社會所必須具有的普遍而強勢的人身依附關系,但是不可否認的是,在其歷史發展過程中表現出來的官僚體制的嚴密化、土地所有權的集中化、社會身份的等級化等趨勢在廣義上仍然具有相當的封建主義傾向,因此用“封建化”來概括這一歷史時期的社會發展脈絡在大體上是適當的。

但是,就像梅因的著名論斷“所有進步社會的運動,到目前為止,都是從‘身份到契約的運動”一樣,對于拜占庭國家前期“封建化”的論斷也是一個從宏觀、長時段的角度考察才可以成立的論斷,而如果分析某一歷史時期的中觀甚至某一事件的微觀歷史,情況就可能大相徑庭,尤其是對于拜占庭初期的歷史而言,情況更是如此。具體到優士丁尼時期,我們可以發現,在優士丁尼長達近四十年的統治歷程中,對于“封建化”趨勢的回應和反制才是貫穿這一時期歷史的主旋律,在這種回應和反制中,其諸項改革,尤其是地方管理體制改革扮演了相當重要的角色。

一、優士丁尼地方管理體制改革的時代背景

對于公元六世紀的拜占庭而言,歷史的發展來到了一個十字路口,雖然較為優越的地理位置使得其可以盡可能地減少五、六世紀民族大遷徙狂潮對于國家統治秩序的沖擊從而避免面臨西方帝國一樣的滅亡命運,但是局勢的動蕩對于拜占庭國家的社會經濟政治境況仍產生了極為深刻的影響。

首先是地方治理結構的崩塌。進入六世紀,市鎮議會(Curiae或Boulai)逐漸沒落,議員為了逃避稅收征繳的義務而采取各種方法拒絕就職。而議會在市政管理方面留下的真空很自然地由中央派遣的流官填補,如從帝國官員演變為地方行政官長的城市“主保人”(Defensor);負責監督地方財政的“監領”(Curator);負責維持公共收入的“城市之父”(Pater Tes Poleos);以及在阿納斯塔修斯時期設立的負責收取城市稅收并監督稅款運輸的“稅吏”(Vindex);而主教則更是在六世紀的城市中掌握了實際意義上的統治權,因為他們經常充當司法案件的審判者和公共工程、市場以及屬于教會管轄范圍內的一系列社會服務的監督者,所以居于城市貴族指導者的地位,一些資料甚至稱他們為“第一人”(Protoi)。這些替代角色的出現不僅意味著城市作為羅馬帝國早期地方統治中樞地位的消失,更意味著那些連接地方與中央的在地城市貴族階層的消失,取而代之的則是一些深耕于鄉村地區并占有大量田產的地方豪紳,他們與中央政權往往不具有緊密的聯系,甚至沒有很強的愛國精神,在行事上以本地乃至家族利益為先。

其次是意識形態的危機。在五世紀初,古典作家們第一次開始給世人傳遞這樣一種印象,即羅馬帝國的持續時間可能是有限的,此前即使在“三世紀危機”的動蕩中,他們也從未這樣做過。410年西哥特人對羅馬的洗劫,雖然在整個五世紀的軍事史上是一個微不足道的細節,但卻讓許多人感覺到了帝國可能的結束,418年,戰敗的西哥特人在阿基坦地區定居,雖然對羅馬國家來說可能是一場戰略上的勝利,但卻首次在“文明”世界中引入了一個穩定而獨立的外來機構。替代性政體的可能性已不僅僅是一種象征,這種意識形態的危機促生了帝國的合法性危機。許多地方政治人物的代表,尤其是西部國家的政治精英意識到,逃避國家的納稅、軍事義務,并進而與蠻族展開合作不僅對于保護其私人利益以及在地區派系斗爭中獲取優勢地位具有益處,還是一個政治上現實可行的選項,使得地方政治勢力對于國家的歸屬感不斷降低。

再次則是封閉的官僚社群文化的形成。借助于對精英傳統及教化(Paideia)的深刻崇敬,羅馬帝國后期的中層官僚群體(Militia)[1]享有一種制度認同,這種認同比個別皇帝的統治更具連續性。具體而言,官僚體制的既定傳統、行政長官的較短任期以及皇帝統治時期的歷史波動,共同為官僚意識形態的轉變創造了理想的環境,這使得對于官僚機構成員來說,官僚制度才是國家的體現,而非皇帝。事實上,皇帝們不僅在帝國的行政運作上依賴于與官僚的伙伴關系,而且對一個象征著羅馬國家的持久機構宣稱權威并表現出對它的尊重也可以證實皇帝本人統治合法性的主張。質言之,官僚機構被視為一種合法化傳統的守護者,而這種傳統可能會限制(尤其是在法律領域)皇帝的無限特權[2]。官僚機構在解釋法律方面的作用部分源于其作為行政部門的日常職能,更重要的是,在官僚文化所珍視的傳統古典文學研究的基礎上,官僚開始將法律視為自己的領地,通過文學釋經和作為釋經產物的道德解釋構成了法庭辯論和法律培訓的基礎。從官僚精英的角度來看,這是法律專業知識的唯一且無可爭辯的來源,在皇帝看來,則是皇權的潛在對手。

最后值得一提的是阿納塔修斯皇帝的改革。阿納塔納修斯的稅收改革通過發展包稅人(Pagarch)和稅吏(Vindex)制度,使得地方權勢之家加強了對行省行政和財政事務的控制。而阿納斯塔修斯的貨幣改革,尤其是他推出的一系列小面額銅幣,也受到了貴族階層的歡迎,而這些貴族成員的利益長期以來一直與經濟貨幣化和財政支付的減免聯系在一起,正如馬塞利努斯·戈麥斯(Marcellinus Comes)在編年史中所宣稱的那樣:“通過以自己的名義鑄造銅幣,即羅馬人稱為‘terunciani、希臘人稱為‘follares的銅幣,阿納斯塔修斯皇帝給人民帶來了和平的補償”[3]。因此,阿納斯塔修斯的政策顯然有利于元老院精英和大土地所有者,從他們的角度來看,他的行為其實是所有統治者都應該做的,皇帝本質上是帝國貴族的財產管理者,而帝國真正屬于貴族[4]。而遺憾的是,在精英階層之外,阿納斯塔修斯的改革遠沒有受到歡迎。任何對銅幣的不當修改,特別是對計算稅收和租金的帝國法定貨幣匯率的任何改動,都有可能被窮人解釋為對他們已經很低的生活標準的進一步降低,因此顯而易見的是阿納斯塔修斯的銅幣改革在君士坦丁堡和安提柯引發了針對皇帝個人的激烈騷亂,在《巴勒貝克神諭》中,皇帝被描述為“憎恨所有的窮人”;在君士坦丁堡,公元496、498、501和512年都爆發了激烈的暴動,“512年的騷亂甚至讓阿納斯塔修斯被迫出現在劇場的暴民面前,站在御座上既沒有戴王冠也沒有穿皇袍,像個乞丐一樣提出退位”[5]。情況更糟的是,在阿納斯塔修斯死后的幾年里,隨著地區局勢的日漸緊張,大地主和貴族元老們的私人利益與帝國政府需求之間的緊張關系在東羅馬世界的社會和政治生活中更加鮮明地凸現出來,尤其是優士丁及優士丁尼這一對外鄉底層皇帝的上臺進一步加劇這種緊張關系。

總而言之,不論是地方行政體制的流變還是中央統治結構的演化,都顯示這一時期的拜占庭統治者亟需采取與之相應的統治策略以應對這些變化。五世紀末六世紀初的芝諾乃至阿納塔納修斯皇帝都為此做出了嘗試,但正如上文所言,這些措施不僅在推出之時即已效果不彰,且在他們死后迅速煙消云散,因此如何對時政進行高效而持久改革就成為擺在了新登基的優士丁尼皇朝君主,尤其是優士丁尼面前的第一要務。

二、優士丁尼地方管理體制改革的內容和特征

雖然前已論及在六世紀初的時代背景下施行地方行政體制改革的重要性,但是由于體裁和論述模式的限制,現存的有關優士丁尼統治時期歷史的大部分一手史料,無論是以約翰·馬拉拉斯(John Malalas)、馬塞利努斯·戈麥斯(Marcellinus Comes)等人所著的《編年史》為代表的古典歷史著作,還是以埃瓦格里烏斯(Evagrius Scholasticus)所著《教會史》為代表的教會材料對于這一主題都著墨不多,并沒有展開深入論述,因此僅依靠此類文獻難以還原優士丁尼地方管理體制改革的全貌。所幸以優士丁尼新律為主要表現形式的該時期大部分法律文獻得以保存至今,其中關于地方行政體制改革的法律條文達數十條之多,因此本文所討論的地方管理體制改革將以這部分新律為主要參考材料,同時以普羅柯比等人對于該項改革的評價作為旁證。事實上,正如珀西·烏爾(Precy Ure)所言,“通過將優士丁尼的法律與普羅柯比和阿加提亞斯(Agathias)的歷史敘述以及呂底亞的約翰(John Lydus)關于行政系統的作品相對勘,我們可以對優士丁尼王國的生活形成更真實、更生動的描述,而這是通過任何其他方式都無法實現的”,皇帝本人授意的立法是了解該時期的帝國行政體制最有價值的材料,通過它能大致了解管理體制改革的全貌。

(一)地方管理體制改革的內容

自優士丁尼于公元527年登基開始,或者說自公元518年優士丁尼王朝建立開始,皇帝們就面臨著應對時代變革和證明政權合法性等一系列問題的困擾,前者上文已經述及,對于后者而言,則表現為一方面其卑微的出身和粗暴的言行頗受君士坦丁堡貴族和官僚集團的輕視,另一方面缺乏與前朝皇室的血緣關系亦使其統治根基較為薄弱。因此兩者交織造成的統治危機成了懸在雄心勃勃的優士丁尼頭上的達摩克利斯之劍。對于這種情況優士丁尼自繼位時起采取了一系列措施,就像尤西比烏斯(Eusebius of Caesarea)在《君士坦丁傳》中“構建”的一個理想化的基督教皇帝時所展示的一樣,對于上帝慈悲的模仿(1.1-11)、軍事上的勝利(1.25-41,2.1-22,3.5-13)、基督教的推廣和對異教的約束(2. 44-51,3.54-58,4.23-25)、個人的虔誠和圣潔(4.2-39)、解決教會爭端和鎮壓異端(3.1-24,59-66)、奢華的教會建筑(3.47-53)、包括尤西比烏斯著墨不多的法律和行政制度的改革等等事項都可以在優士丁尼的施政舉措中一一窺見。

而如果將這些措施對比幾乎相同處境的帝國第一任元首奧古斯都,可以驚訝地發現除了奧古斯都是一位異教帝王之外,兩人的想法竟然幾乎全部吻合,這一方面當然說明優士丁尼作為一個優秀政治家的敏銳嗅覺(考慮到奧古斯都在羅馬敘事中不言自明的偉大地位),另一方面也說明優士丁尼對于古典政治模式的青睞,尤其是他對于羅馬古典傳統和道德的推崇以及對于帝國治下大一統世界觀的遵循都是在帝國晚期,尤其是基督教背景下的諸帝中極為罕見。

另一方面,在上述舉措和構想中,優士丁尼對于法律和行政制度的改革尤其重視,特別是在統治初期即遭遇希爾米亞事件、撒瑪利亞人起義以及“尼卡”暴動等重大社會騷動的情況下,更進一步堅定了優士丁尼對現有的法律和行政體系進行全面改革的決心,最終這項改革被交給了其麾下的兩位寵臣——時任法務監(The Quaestor of the Palace)特里波尼安和東部大區長官(Prefect of Pratoria)卡帕多西亞的約翰,前者主要負責法典的編纂,后者則主要負責行政體系的重塑。而本文所涉及的改革及相關立法主要就是在約翰的指揮下完成的,正是他通過提高征稅系統的效率、整理行政管理體系、減少司法上訴的拖延以及挑戰職業公務員的晉升秩序等手段有效地改革了陳舊的行政體系。具體而言,約翰主導的地方管理體制改革進程開始于公元535年,改革高峰期則主要集中在535年—540年的五年間,之后雖然改革熱度明顯沉寂,但是直到提比略二世統治的6世紀80年代仍有相關法條頒出,廣義上的改革進程持續了大概四十余年之久,在如此長時段的進程中,其牽扯的法律條款達23條之多[1],數量上幾乎占到了整個《優士丁尼新律》法律文本的七分之一,內容上則涵蓋了行政法、訴訟法、財稅法、身份法、軍事法、刑法、宗教法等眾多法域,對此筆者將簡述如下。

首先是頒布于535年4月15日的新律第8條。這是一部總則性質的法律文件,奠定了此后數年地方管理體制改革的基調,如對suffragium[2]費用的廢止(J.Novs.8.1)、對地方機構的精簡以及重組(J.Novs.8.2-5)、通過宣誓和法律手段加強對行省官長的監督(J.Novs.8.7-9,14)、對稅收的強調(J.Novs.8.10,11)、對于訴訟原則和訴訟審級的規定(J.Novs.8.6,9)以及對地方官員職責權限的梳理和明確(J.Novs.8.10,12,13)等措施都可以在日后的具體立法中得以體現。質言之,新律第8條確定了地方行政管理體制改革的一條主線,即深化地方官僚機構的國家化的同時一定程度上保持地方自主權、消除司法管轄權和行政權的摩擦,加強總督的司法職能、建立民事和軍事行政部門之間的良性互動;加強稅務管理和稅收征繳工作以及提高中央朝廷對于地方主要官員的控制[3],此后的改革基本上沿襲該原則前進。

其次則是新律第23條、新律24-31條、新律102-103條以及諭令第4條。這十二部法令是上文所述的新律第8條于帝國東部各省的具體運用,分別對應君士坦丁堡(J.Novs.13)、皮西迪亞(J.Novs.24)、利考尼亞(J.Novs.25)、色雷斯(J.Novs.26)、伊蘇里亞(J.Novs.27)、本都(J.Novs.28)、帕夫拉戈尼亞(J.Novs.29)、卡帕多西亞(J.Novs.30)、亞美尼亞(J.Novs.31)、阿拉比亞(J.Novs.102)、巴勒斯坦(J.Novs.103)、腓尼基·黎巴嫩(J.Edict.4)等地區,其涉及地域從巴爾干半島中部一直延伸到非洲地區,在僅一年的時間里(從535年5月至536年7月)于如此廣大的范圍內施行改革足以說明優士丁尼以及約翰對于重整地方行政管理體制的決心之堅定。這些立法的主要內容大致都是以新律第8條為指導,一方面簡并行省組織架構、加強行省官長自主性并賦予其對于地方案件的普遍審理權,另一方面要求行省官長應當關注民生疾苦、維護社會秩序并加強對基層社會的控制[4]。除此之外,對于個別特殊地區還相應規定了一些與之配套的舉措,如針對首都地區愈演愈烈的流民犯罪和社會動蕩問題[5],在設置“平民裁判官”(Praetores Plebis)這一高級官職的同時,還賦予其廣泛的訴訟管理和刑罰執行權(J.Novs.13.2,4,6);又如針對地方豪強勢力較為猖獗的帕夫拉戈尼亞地區則強調對地方鄉勇的嚴格監管(J.Novs.29.5);再如針對稅政管理混亂的利考尼亞和卡帕多西亞分別制定了地方長官“連坐法”(J.Novs.25.6)和建立了新的稅收管理體系(J.Novs.30.2-4);以及針對皇產較多的行省推出的皇產保護立法(J.Novs.28.5;29.4)等。不過總體而言,這些措施仍然是對新律第8條的邏輯延續和細化,在內容上基本一脈相承。

再次則是新律第20條、23條和69條。這三條新律從內容上而言仍然是以對新律第8條所確立之改革原則的具體適用,但是與上述十二條新律不同的是,此3部新律并非是將新律第8條的管理規定具體適用于某一地方,而是對其中關于訴訟法的內容進行進一步細化和補充規定。具體而言,新律第20條主要內容為明確各省官長對于地方上訴案件的一般管轄原則,新律第23條主要規定中央官員對于地方呈訴進京案件的一般管轄原則,而新律69條則是對20條和23條兩條文規定的再次重申并強調了地方官長保持公正廉潔、不畏權貴品質的重要性。這其中,不論是行省官長對于地方上訴案件的普遍管轄,還是中央官員對于地方呈訴案件的特殊管轄,其目的都是為了進一步實現新律第8條提出的地方訴訟盡可能就地解決的構想。

再次則是新律第50條和新律第95條。這兩條新律主要是對先前規定的補充和完善。其中新律第50條是對先前立法的修正,在之前的立法中優士丁尼在東部大區轄區劃出軍事上動蕩不安的斯基泰和第二默西亞,以及富饒的塞浦路斯島及群島地區等地區,組建了一個新的行政單位,并為其設置一名高階的軍事監區長官(Quaestor Exercitus),其目的在于加強中央對這些地區的管控。但是這項立法在施行過程中卻造成了該管區內許多偏遠地區的居民赴省城上訴的極端困難(該省跨度極廣而總督駐地相對過于靠近省界南端)反而進一步加劇了地區內部的騷亂,因此新律第50條的主要內容即為允許該省偏遠地區的居民赴京上訴(距離更近)以減輕貧窮百姓的訟累。而至于新律第95條,則是對新律第8條中地方官長在卸任后必須于本管內停留五十日這一規定(J.Novs.9)的重申,這一方面可能說明地方管理體制改革在落實過程中所遇到了較大阻力和反對而難以施行,另一方面也說明優士丁尼對于加強地方監管這一立法措施的重視。

又次則是諭令第13條。諭令第13條的特殊之處在于它不僅作為新律第8條在埃及地區的具體細化而重組了整個地區的行政管理體系,而且考慮到埃及是此時整個東部羅馬最富裕和農業生產最發達的地區,不僅為國家征收的稅款征收提供了很高的比例,而且還為君士坦丁堡和東方許多其他城市的人口提供了糧食供應,還相應規定了極為詳細的稅收征繳和漕運管理方面的法律規定,其所占的篇幅達到了該條現存法律文本的2/3以上(諭令第13條僅余28款)。除此之外值得注意的是,雖然該諭令與新律第8條保持了指導思想上的大體一致,但是對埃及當地貴族利益的處理明顯比對其他省份的處理更加和緩,也更尊重其利益,如該法明確規定,只有在得到東部大區長官和皇帝本人的明確許可的情況下,才可以解除當地貴族包稅人(Pagarchs)的職務(J.Edict.13.12)。

最后是新律第145條、新律第149條、新律第161條和諭令第8條。這四部法令都頒布于公元540年之后,此時波斯已經打破與東羅馬之間的休戰協議興兵進犯,而優士丁尼分身乏術下對于地方行政事務的興趣每況愈下,加上541年由埃及爆發的瘟疫又快速席卷了整個帝國,以及此前操盤改革的卡帕多西亞的約翰已于540年被解職,因此在既缺乏改革的客觀條件,又缺乏主觀意愿和合適人選的情況下,優士丁尼的地方管理體制改革陷入了事實上的停滯狀態,而這就反映在上述四部法令中。在新律第145條和諭令第8條中優士丁尼都推翻了此前的立法成果,前者推翻了新律第8條中對整個亞洲政區的區劃設置,同時也大幅削減了該地區總督的軍事和民事職能;而后者則推翻了新律第8條中對于本都政區的區劃設置,恢復了政區知事(Vicar)這一之前遭到廣泛廢止的職位,這兩部法令在立法宗旨上顯然都是對整個地方管理體制改革,深化地方官僚機構的國家化并加強地方總督職權這一原則的悖反。而優士丁二世登基伊始頒布的新律第149條則更是對優士丁尼改革的全盤否定,將地方總督的遴選權交予地方豪強和高級教士(J.Novs.149.1)等于放棄了中央政府對于行省一級地方的控制權,這種對地方貴族的重大讓步顯然與優士丁尼加強中央集權的改革目的不符。至于提比略二世頒布的新律第161條雖然恢復了優士丁尼之前地方管理體制改革的部分內容,但其側重點主要在于整頓吏治,不論是要求卸任官員于管內停留五十日(J.Novs.161.1),還是再次廢除suffragium費用(J.Novs.161.2)都針對政治腐敗問題,對于優士丁尼行政管理體制改革中極為重視的央地關系、官僚職能和組織架構等核心議題閉口不提。

(二)地方管理體制改革的特征

優士丁尼地方管理體制改革就內容而言雖然較為駁雜而凌亂,但是經過對上述法條內容的初步分析,仍可以發現這些文本內部的諸多邏輯聯系,基于此筆者歸納總結出了該改革的四項主要特征。

1.通過對羅馬傳統的構建為改革尋求合法性

對于羅馬傳統的構建主要存在于諸項改革立法的前言中,它們以羅馬共和國的傳統為基礎,精心設計了一個輝煌過去的歷史敘事。以關于皮西迪亞行省的新律第24條為例,這篇新律的開頭不是討論皮西迪亞,甚至不是討論各行省的管理,而是對羅馬崛起為帝國的歷史解釋。優士丁尼認為,羅馬成功的源泉之一是它對高級行政官的使用,其中包括裁判官,皇帝這一詞匯歸結為“走在所有其他人之前”以及組織軍事演習和作出有關法律的判決(J.Edict.24.prf)。這一詞源學考究支持了優士丁尼主張的構成裁判官權力的“武器”和“法律”這兩大基本要素是裁判官所獨有的特殊權限這一論點。同時,讀者們也會馬上意識到它們現在是皇帝本人的權限,對非洲的征服、法律的編纂以及登陸亞平寧半島充分證明了優士丁尼在這兩個領域的專長。因此,通過讓人們注意到他自己和古代裁判官的特殊才能,優士丁尼在他的職位和他要恢復的職位之間創造了一種平行關系,以證明他的施政是切實有效的,法律和武器的權威結合是羅馬復興的關鍵。

除此之外,稍晚頒布的新律第13條也采用了類似的方法,該法雖將“宵禁官”(Praefectus Vigilum)一職改稱“人民裁判官”(Praetor Plebis)并且提高了該職位在官職序列中的地位和權威。但除此之外更重要的是,新律13條開篇就在君士坦丁堡以及他所統治的以希臘語為主的帝國之間造成了皇帝和他的希臘語臣民之間的修辭分歧(J.Novs.13.prf),這種分歧的框架以犧牲希臘語為代價授予了拉丁語至高無上的地位,并使優士丁尼與這一語言鴻溝中更權威、更傳統的羅馬、拉丁語的一方保持一致。當優士丁尼稱拉丁語為“我們的母語”時,他不僅聲稱它是羅馬人祖先的語言,而且也是他自己的母語,來增強他的作為一個“真正的”羅馬人的資格,一個有資格發現和糾正他“羅馬”臣民日常錯誤的人,他有資格帶領“羅馬”臣民走向真正的輝煌。

基于此,對于優士丁尼而言,他想呈現的公眾形象是一個在對過去偉大傳統的繼承中帶領羅馬不斷前進的立法者的形象,古老的官職也好、傳統的語言也罷,皇帝對其的追尋與比肩,目的都是為了獲取“傳統”(Mos Maiorum)這種話語工具并在此基礎上建立一種基于理想化的歷史傳統的新體制。

2.主要通過行政和司法手段推進改革

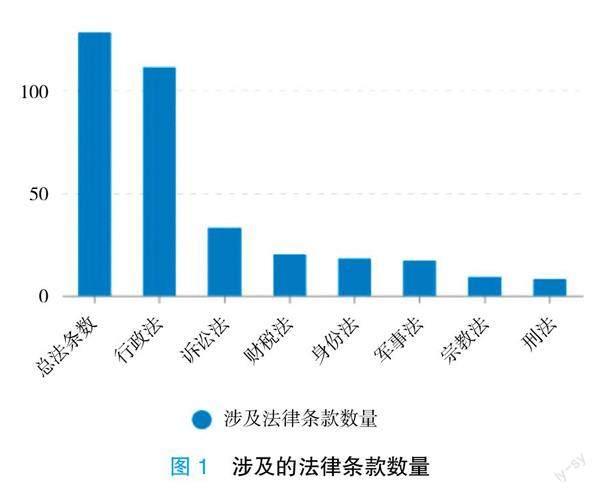

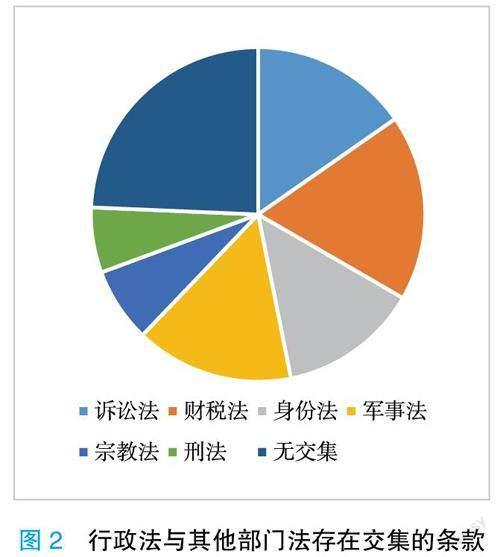

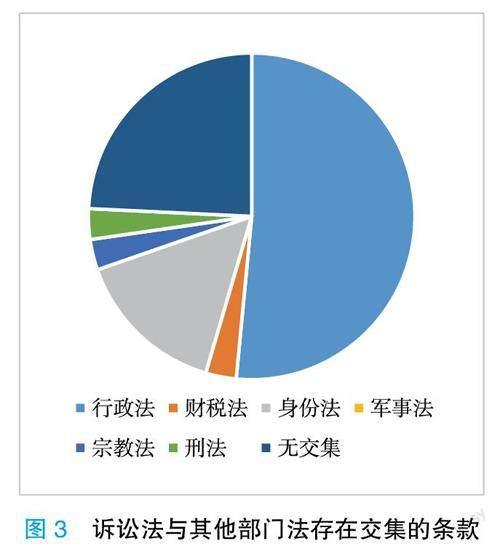

上文所述及的23部新律法令總共包含128款法律條文,而根據筆者的分析統計,其中涉及行政法內容的條款達到了111條,涉及訴訟法內容的條款則達到了33條,涉及其余法律部門的條款都不超過20條(見圖1)。另一方面,在分析法條所涉法律部門的交織關系時,筆者還發現行政法與財稅法、身份法、軍事法、刑法和宗教法之間的關系較為密切,行政法部門與這些法律部門的絕大部分法律條文之間都存在交集(見圖2),而相反訴訟法與行政法的關系卻相對獨立,且訴訟法與其他法律部門之間的關系亦不如行政法那般緊密(見圖3)。質言之,通過上述的分析可知,在改革所涉及的法律文本中行政法占據了舉足輕重的地位,地方管理體制改革的主要方法即通過行政立法的方式將改革意志貫徹于國家和社會生活的各個方面,同時訴訟法在這一過程中也發揮了其無可比擬的作用,其本身具有的技術性特點使得其較難與其他法律部門相互兼容,而其對于維持社會秩序穩定的獨特作用又使得其受到優士丁尼和約翰的廣泛關注,因此成了法令中僅次于行政法的重要法律部門。

除此之外,地方管理體制改革對于行政和司法手段的重視還體現出改革的“古典性”特征。事實上,進入帝國晚期,官僚體系內部的相互沖突和權限混亂呈現非常普遍的態勢,帝國后期行政體制發展的歷史很少是特定管轄權的緩慢增加或系統化,更多時候它是在皇帝授意下一個持續的不斷變化的過程,這是統治者故意不愿意明確劃分責任范圍的結果。因為復雜的等級結構行政管理的發展被視為建立和維持皇權的重要因素,這種復雜的官僚體系可以體現一種模糊和不確定性,而只有面對這種不確定性,皇帝們才能做出“決定性”的統治。與之形成鮮明對比的是對于共和國時期乃至帝制早期的古典時期而言,井然有序(non passim nec licenter)則被認為是行政管理的第一要務,行政管理的權能和界限被法律嚴格劃分,不論是像蘇拉這類的獨裁政客,還是以奧古斯都為代表的早期元首,都將管理體制的改革視為重中之重。優士丁尼的地方管理體制改革則與這種思路較為類似,改革所主要采取的行政和司法措施都帶有非常強烈的梳理、完善地方管理體制的目的,其對于官僚體系的構建是趨于明確、穩定的而非模糊化的,這一點從新律第23條中體現得尤為明顯,雖然通篇只論及訴訟問題,但幾乎只關注訴訟領域的司法管轄,很明顯受到了羅馬古典政治文化的影響。

3.改革注重對貴族勢力的遏制

前已論及阿納斯塔修斯皇帝的改革受到了貴族的一致贊同,其本人的形象也受到了當時許多古典歷史學家的青睞,而對于優士丁尼而言,打擊貴族勢力卻是其自始至終的立法追求。這一點在533年頒布的宣告《法學階梯》完成的詔書Imperatoriam Maiestatem中體現得淋漓盡致,優士丁尼在這份詔書中明確指出,改革后的帝國法律的目的是確保皇帝能夠“戰勝麻煩制造者,通過法律的途徑驅逐他們的邪惡”(J.Inst.prf),而貴族正是其在法令中明確指摘的邪惡者,不論是在新律第8條中對于權勢煊赫的嚴厲警告(J.Novs.8.5)、在諭令第4條中要求腓尼基·黎巴嫩行省總督注意限制豪強之家(J.Edict.4.2)、亦或是在新律第30條中不乏夸張地表示“對于地方貴族的不法行徑感到羞恥而難以言表”(J.Novs.30.5),這些立法都措辭嚴厲地給予了地方貴族否定性的評價,要求各地官長對這些貴族的勢力嚴加提防。事實上,如果檢視優士丁尼的宮廷,法務監特里波尼安、大區長官約翰、內侍長納爾西斯(Narses)以及主要將領貝利撒留、所羅門(Solomon)等人,幾乎無一例外出身貧寒,地區貴族的身影似乎很難在最核心的宮廷執政圈子中覓見蹤影[1],這也從側面說明優士丁尼政權對于貴族勢力的排斥。

另一方面,優士丁尼對于suffragium費用屢次三番的嚴厲禁絕也體現其對貴族勢力加以遏制的立場(J.Novs.8.1;J.Novs.29.2;J.Novs.161.2)。如前所述,作為一項薦舉制度的suffragium本身并沒有十分嚴格的規范,某個職位的候選人所需要的只是宮廷內部某位高官的推薦,而其能力如何其實并不重要[2]。正如利巴尼烏斯(Libanius)在信件中炫耀的那樣,他的許多信件都是推薦信或介紹信,其中他向他的幾位位高權重的朋友推薦他的門生,幫助他們謀取官職和地位[3],通過這種關系網絡,許多有影響力的貴族得以幫助自己的親朋好友登上高位,從而在整個國家官僚體系內部形成一個以某種關系為紐帶的官僚集團,瓦倫提尼安和瓦倫斯皇帝時期充斥宮廷的潘諾尼亞籍官員就是其典型表現。因此,優士丁尼廢除suffragium費用的作用就在于瓦解貴族官僚集團內部的聯系網絡,使得高低官僚之間相互扶持的“贊助”關系被打破,從而得以建立一個相對獨立的依附于皇權之下的官僚體系[4],擯除貴族對官僚集團的控制,在政治領域消解貴族(尤其是地方貴族)的政治勢力。

4.改革注重加強中央對地方的控制

在古典模式中,羅馬國家的主導地位直接體現在對社會分層的組織控制上,其控制力量的核心就是其公共權力,而國家地位的重要性恰恰在于它規定了獲得這種權力的途徑[5]。但是隨著時代的發展,羅馬的這種對于公共權力的掌控開始松動,尤其是其對于地方公權力的控制因為局勢的動蕩而每日俱下。這種控制力的下降表現為兩個方面,一方面是中央與地方溝通能力的減退,在帝國早期,一個普通的地方總督可以直接向皇帝提出問題,而皇帝也可以直接給他寫信[6],期間不會遇到大區長官等其他高階官員的干預,但是當戴克里先改革了地方的行政組織,設置政區(Dioeceses)這一行政單位,并廣泛析置了大量行省,將行省數量大幅增加至百余個后,皇帝與行省一級地方的交互越來越困難,許多基層事務被交由地方自行處置而中央分身乏術;另一方面則表現為地方治理機構的混亂與繁冗,軍事和民事官員之間的存在大量職權重疊,尤其是兵馬總管(Duces)和行省總督之間摩擦與沖突不斷,高級軍事指揮官經常憑借其較高的勛級和與皇帝之間的關系對地方文職官員行使不正當的權力[7],而largitiones和res privata部門的財政官員也可以憑借財政事務的專業性以及皇帝的重視肆意干涉地方政務,這種政出多門的情況使得地方政府對于基層事務的話語權被不斷削弱,其凌駕于基層社會之上的權威以及公信力受到質疑。

對于這種情況,優士丁尼在地方管理體制改革中進行了多重法律規制試圖加以解決。首先,大面積廢除政區一級的行政區劃,將帝國的地方行政組織原則從“大區—政區—行省”三級制改造為“大區—行省”兩級制,降低行政末端到國家中樞的交流損耗和溝通成本以恢復中央與地方的交互能力,這一改革方針在新律第8條(J.Novs.8.2-3;5)中得到了充分體現;其次則是加強地方總督職權,將戴克里先嚴格分離的民事和軍事權力結合起來并將其賦予行省的民事官長可以避免民事和軍事當局之間的沖突,從而更好地實現基層政府對于羅馬社會的控制,而賦予地方總督普遍的司法權能則一方面可以提升基層政府在行省羅馬民眾眼中的威信,避免因訴訟無門而導致的社會矛盾激化,另一方面也可以防止地方勢族頻繁進京越訴請愿、干擾中央政府的地方政策,這一改革方針則可以在新律第23-31條、新律第102-103條以及諭令第4條等具體的地方改革立法中窺見蹤跡;再次,加強對地方官員的監督,新律在實現基層政府權力賦能的同時更加注重對其的監督與控制,試圖在發揮地方官員自主性的同時劃定其職能邊界,這些措施主要包括強調地方長官卸任后離省時間的限制(J.Novs.8.9;J.Novs.95.1)和賦予教會神職人員不受掣肘的獨立監督權(J.Novs.145.1),它們可以在保證行政官員最高權威的基礎上形成地方長官、教會領袖、地方豪強三方一定程度上彼此頡頏的政治格局,防止前者一家獨大下對于中央掌控力的威脅;最后則是試圖加強地方官員國家化和中央化程度,通讀優士丁尼的關于地方管理體制改革的新律文本可以發現,皇帝在這些法令中建立了一套以spectabilis、clarissimus、illustres為代表的“爵本位”官僚體系(J.Novs.8;J.Novs.23-31)以與傳統的“官本位”下的官職差遣體系并駕齊驅,傳統的官職差遣因為擁有具體的職掌而與地方勢力存在千絲萬縷的聯系,而由皇帝親自掌控的這套勛官體系卻可以摒除這種聯系,如果說行省官職作為橋梁一頭聯系著中央、一頭聯系著地方,那么勛職則只與中央有關,它的建立對于地方官僚的國家化進程和提高其對中央朝廷的向心力意義重大。

綜上所述,通過對優士丁尼地方管理體制改革特征的分析可以發現,通過行政和司法手段的施用改革表面上專注于整理地方管理體制以使其合理化、清晰化,實際上無論是對貴族勢力的打擊還是對行省治理的強化,其目的都在于加強皇帝作為專制君主的權威,同時加強中央對地方的控制,而這種“普世帝國”的統治模式則與羅馬帝國后期逐漸封建化的趨勢背道而馳,反而是對羅馬國家早期統治觀念的遵循。

三、地方管理體制改革與優士丁尼其他改革的耦合

如前所述,優士丁尼統治的6世紀上半葉是拜占庭或者說整個西歐面臨重大變革的關鍵時期,此時的其他西歐國家遭受戰爭、內亂、瘟疫等諸多問題的困擾下,封建化進程不斷加速,而優士丁尼為了應對這些挑戰,除了對地方行政管理體制進行改革外,還對社會生活的其他方面進行了全面而徹底的改革,這些改革相互聯系、彼此作用,對其中一者的分析與另一者往往不能截然分開。

(一)貨幣經濟改革

對于優士丁尼的貨幣改革而言,了解其時代背景對于分析其改革目的意義重大。貨幣改革開始的538年是優士丁尼統治下最為“充滿希望”的時間段——在西方取得了壯觀的軍事勝利乃至出現恢復地中海帝國的希望,帝國的行政重組以及在特 里波利安的指導下對民法的編纂使行政管理煥然一新,圣索菲亞大教堂被重建為古代建筑史上最偉大的奇跡之一……正是在這種背景下,538年貨幣改革的這個決定成了一連串偉大統治成果中的密切一環。皇帝的目的在于通過引入一個更引人注目的錢幣圖案和一個自羅馬通行賽斯特斯(Sesterce)以來從未見過的錢幣重量來從他的前輩皇帝中脫穎而出,其通常達到42~45毫米的直徑尺寸確實是前所未有的,使這些錢幣在各方面都很特別,甚至更接近于標榜功績的勛章的大小[1]。而優士丁尼特意選擇了一個巨大的錢幣樣式而不是一個更厚重的錢幣樣式,也是因為后者相比起來難以吸引普通人的目光,不僅如此,皇帝的名字和乃至其在位的年份也被史無前例地要求印在錢幣上[2],更是這種重質貨幣作為政治宣傳工具的明證之一。

而對于其稅收制度,優士丁尼的財政政策則大體上是其前任的延續,變化在于執行得更加合理,并且中央的控制更加嚴密。首先,對于阿納斯塔修斯于507年從地方議會手中收回并轉交給以vindex為名的中央稅收官員的國家稅收監督權的做法,優士丁尼在新律中將這一政策視為惡政并將這些中央稅吏視為害群之馬,并且以大義凜然的口氣將其廢除,但是同時立馬又任命了新的中央征稅官吏,并建立與之匹配的稅收監督體制,中央對于國家稅收進行監督的格局并沒有改變(J.Novs.13.14);其次,羅馬帝國早期完全由地方議會控制、為市政目的而征收的地方公共建設稅(Policika)在阿納斯塔修斯時代也部分收歸中央控制,它們與其他地方稅收一起被征收,并被分成兩部分——一半收歸國庫一半留給地方,同時地方的那部分稅款還會受到中央官員監督。而在公元530年,優士丁尼針對這一稅款的管理模式進行了改革,他將公共工程的管理、地方支出和賬目的控制權交給了主教和地方主要官員,表面上似乎放松了對其的監管,但同時又為自己保留了派遣特別會計人員進行監督的權力,并且這些會計人員(Discussionores)必須由他本人授權派遣,實際上并沒有取消對公共建設稅的監督而是將監管模式合理化和隱蔽化[3]。

總體而言,比較優士丁尼的地方管理體制改革和貨幣、財政改革可以發現,兩者在目的上存在驚人的相似。優士丁尼的貨幣改革雖然表面上改革了國家的貨幣體系,但是其在貿易和經濟上的效果其實并不明顯,早在542年,即重質貨幣發行四年之后,優士丁尼就開始考慮通過稅收手段逐漸收回這些貨幣,而到了優士丁二世統治時期,優士丁尼的重質貨幣在流通市場上已經很難覓見蹤跡[4],其貨幣改革的目的如前所述更多在于政治上的對于其統治正統性的宣傳,和地方管理體制改革相關立法的諸前言中對羅馬傳統的追尋意義相同。而皇帝的財政改革雖然只是對既有體系的小修小補,并且表面上對地方貴族讓步頗多,但是實際上通過對阿納斯塔修斯經濟改革的補充,完善了舊有的財政體系,反而使得中央對地方財政,尤其是稅收的監管更加周密,和地方管理體制改革中通過行政手段梳理地方管理體制具有異曲同工之妙。

(二)文化宗教改革

在優士丁尼登基之后,針對異教徒,尤其是異教知識分子的文化改革措施也迅速提上議程。事實上,早期即位伊始,限制雅典哲學生活的法律制裁就被囊括在一個廣泛的立法舉措中,它針對各種基督教異端以及摩尼教、撒瑪利亞人、猶太人和異教徒(CJ.1.5),雖然《優士丁尼法典》的相關法律并不被認為異教哲學教師構成了對宗教和文化凝聚力的主要威脅,然而在試圖限制各種非正統和異端邪說以便為帝國爭取“上帝的恩典”(CJ.1.5.16.2;1.11.10.1)的大背景下,希臘的無神論者依然在發揮社會影響,因此他們被禁止擔任有影響力的職務。而在529年4月優士丁尼又進一步公布了一項針對異教知識分子的更為嚴厲的法律,這部法律的相關部分(CJ.1.5.18.4-5)明確針對異端、摩尼教、撒瑪利亞人和異教徒,所有這些人都被禁止擔任教職從而獲得公共薪水,同時也被禁止加入軍隊或擔任公職。任何不屬于正統信條的人,如果擔任任何有影響力的職位,都要受到譴責,甚至法律還規定對那些同情這些人的人處以重罰(CJ.1.5.18.10-11),而這最終導致了雅典學園的難以為繼,正如約翰·馬拉拉斯所說,“在德西烏斯執政期間,皇帝頒布了一項法令,并將其送到雅典,命令任何人不得教授哲學,也不得解釋法律”[5]。隨著統治的深入,優士丁尼對于異教知識分子的態度變得更加嚴苛,根據頒布于531年并被記載在法典CJ.1.11.10中的法令,異教徒被要求連同其整個家庭立即改變信仰,否則將面臨財產被沒收的命運(10.1);異教教義的教師將被開除公職,那些不改變信仰的人將面臨財產被征用和流放的刑罰(10.2-3);秘密的異教祭祀和偶像崇拜將被處以死刑(10.4)。此時,顯然一個廣泛消滅異教的機制已經到位,地方當局被賦予了廣泛而全面的權力,對富裕和有教養的異教徒公民和信仰實施徹底地清理[1]。經過這些立法改革,一個全新的、高度統一的基督教專制制度在優士丁尼的領導下建立了起來,異教徒的“教化”(Paideia)體系被基督教意識形態所取代[2]。

而這種對于基督教意識形態的論述在地方管理體制改革中也可以窺見端倪。如535年頒布的新律第8條就集中說明了宗教資本被運用以增強帝國權威的各種方式,首先是官員授職的程序通過精心設計的誓言和生動的詛咒(J.Novs.8.7,14)被莊嚴化和神圣化,這個誓言代表了一種大膽的嘗試,即通過宗教資本來增強皇權并強化帝國君主與政府之間的統治契約,使君主個人的權力壟斷合法化,而它所包含的“猶大詛咒”則旨在讓皇帝的職能部門和廣大公民清楚統治者與臣民、統治者與官員、臣民與官員之間的相互義務[3];其次則是行文中明顯表露出的宗教神圣性和使命感,“一旦這條法律被公開展示并被所有人看到,那么就把它和圣器一起存放在最神圣的教堂里,因為它也是獻給上帝的,是為了拯救由他創造的人類而寫的”(J.Novs.8.Edict)這種表述所體現的并不僅僅是為了存檔而保存官方副本的問題,事實上在之前制定的任何類似法律中都沒有提出應采取這種措施以遵守某部法律,相反與大教堂庫房中的圣器的類比意味著,憲法的書面文本本身應被視為一個神圣的載體,并產生一種不同于任何皇室言論或法令中固有的宗教神圣性[4]。質言之,優士丁尼的地方管理體制改革本身就可以視為這種基督教統治機制的宣傳工具而發揮作用,前者的實施正是基督教文化全面戰勝異教文化的動因和表現之一[5]。

綜上所述,不論是優士丁尼的貨幣經濟改革還是文化宗教改革,與他的地方管理體制改革之間都存在千絲萬縷的聯系,這些聯系或呈現出目的上的同一化,如地方管理體制改革與貨幣經濟改革,或是存在表現形式上的趨同性與結果上的關聯性,如地方管理體制改革與文化宗教改革,這些改革貫穿了優士丁尼統治的前半段時期,可以作為一個整體視作皇帝對于動蕩時局的反應,甚至包括優士丁尼統治后期沉迷于其中的神學論辯和教會管理事務亦可被包括其中,它們都象征著一種“大一統”帝國觀念指導下中央對社會諸項事務的全面干預,在此過程中無論是地方分離勢力還是貴族官僚階層都成了皇帝的打壓對象,帝國內部的統一化和標準化成了皇帝施政的價值追求,而這種理念在戴克里先后日漸展露封建化傾向的帝國晚期政治中是難以發現的,相反則與羅馬國家的古典時代政治結構具有較強的相似性。

四、優士丁尼改革的震蕩和余音

作為持續了長達數十年并且涵蓋了社會生活幾乎全部重要領域的變革,優士丁尼主導的改革進程不僅受到了社會各階層的廣泛討論,并且在此后的數個世紀中持續影響拜占庭的國家政治和社會格局。

(一)各方對優士丁尼改革的反應

針對優士丁尼的改革措施,各方反應可以分為三種。首先是以米南德(Menander Protector)、優尼勒斯(Junillus Africanus)、約翰·馬拉拉斯(John Malalas)為代表的政權擁護者和高級官僚群體,這類群體作為優士丁尼改革的受益者不僅積極擁抱改革,而且甚至為改革搖旗吶喊、出謀劃策,為改革的順利開展進行輿論宣傳。以優尼勒斯為例,他以圣經訓詁的形式為優士丁尼加強君主地位和中央集權的相關政策提供了理論背書,指出“帝王是國家的代表”[6],除此之外的其他生靈在國家層面上都要臣服于君主的統治,君主的意志就是法律本身而不得違背。

其次則是以阿加佩圖斯(Agapetus)、沉默者保羅(Paulus Silentiarius)為代表的中下層教士和市民階層,他們對于優士丁尼改革的態度總體上是正面的,對于改革中一些具有爭議性的政策和改革,其態度一般是默許或者樂見其成[1]。以阿加佩圖斯為例,作為教會的低級教士,無論阿加佩圖斯是否贊同皇帝主張的對于帝國教會的普遍管轄權,毫無疑問他贊同皇帝應該普遍地統治一切世俗世界的主張,皇帝應當成為“普世國家航船的舵手”[2],皇帝的這種身份源于一種對上帝權柄的模仿,“上帝統治著天上的一切,而皇帝就應該統治著下面的一切”,在此基礎上,阿加佩圖斯建議皇帝關注世間一切事務,無論其表面看上去多么微不足道[3],同時阿加佩圖斯在論述中還暗示皇權不存在法律和其他貴族勢力的外部約束,皇帝的權力是絕對而至高無上的[4]。總體而言,對于優士丁尼改革,尤其是其地方管理體制改革,這些處于社會中下層的公民群體受惠于皇帝相關立法中對于基層事務的重視和社會底層人士的關照而普遍持積極立場,基于這種立場,他們普遍贊同皇帝及其宮廷強化對于國家事務的掌控和領導,從本質上與上述優尼勒斯等人的觀點保持一致。

最后則是以普羅柯比、呂底亞的約翰(John Lydus)和卡西奧多魯斯(Cassiodorus)為代表的基層官僚和傳統貴族群體,他們對于優士丁尼的改革意見頗多,尤其是改革對數百年來的法律傳統的背棄以及對貴族、知識分子力量的削弱令這一群體難以接受。以呂底亞的約翰為例,在De Magistratibus一書中他雖然沒有將帝國的弊病過度歸咎于皇帝,但是他在理想化的“好皇帝”和更實際的優士丁尼之間仍然刻意創造力了一種張力關系,前者學識淵博、渴望恢復國家傳統,后者則只在乎攫取金錢,忽略下屬的濫權貪腐行為。除此之外,在他對暴政的討論中,還可以發現作者對皇帝政策感到失望和憤懣的另一表現,約翰曾在書中屢次提及暴政行為是非理性的、任意的、非法的、對國家有破壞性的,是毀滅后世的根源,暴君們摧毀了古人的智慧[5],而書中據以為例的典型暴君形象卻是“以創新為樂”的多米蒂安和狄奧多西二世的大區長官魯菲努斯,前者“沒有把斧頭、旗幟,甚至束棒留給騎兵保民官”,后者則在追求暴政權力的過程中“把地方行政機構災難性地毀了”[6],對他們的描述很難不讓人聯想到優士丁尼對于地方管理體制的一些程序性變化,這種對比仿佛暗示讀者優士丁尼也屬于暴君范疇[7]。與此同時,同時代匿名作者的Dialogus de Scientia Politica則進一步展示了這一群體對于優士丁尼改革敵意的由來。首先Dialogus認為權力是通過中間等級來行使的,這樣做的效果是,除了對皇帝行使權力進行普遍限制外還主張將國政留給緊隨其后的較低級別,即由元老院貴族事實上來管理帝國[8],同時不僅國家治理應當交由官僚貴族執行,甚至對于本書的作者而言,基于新柏拉圖主義政治哲學的熏陶,甚至認為帝國的君主也應當由貴族領導的人民推舉候選人而產生[9],質言之,對于作者而言,貴族官僚階層才應當是國家的統治中樞,任何試圖改變這一現狀的統治者都被目為施行“暴政”的暴君一流。

綜上所述,社會各階層對于優士丁尼的改革,尤其是地方管理體制改革的態度大致可以被分為兩類,一類以優氏政權的積極參與者和廣大的社會中下層平民為代表,他們或依附于皇權、或受惠于改革而對皇帝的施政舉措大體上持支持的態度;另一類則是優氏統治時期在政治上失勢的貴族知識分子和中層官僚群體,他們憑借整個群體擁有的延續數百年的精英傳統和文化資本,與行省在地豪紳相互勾連,主張君主的權力應當受到法律和“傳統”的限制與約束[1],對于皇帝的所有試圖強化君主權威和神圣地位、提升中央政府對地方控制力的改革一律持反對態度。而這種態度上的分野某種程度上也是優士丁尼刻意按照“古典”模式進行行政改革的必然結果,“古典”模式下統治者對國政的強干預力以及中央對地方的強干預力與貴族官僚所期待的群體自主性之間具有天然的相互排斥關系,因此不僅優士丁尼本人,即便是在此之前試圖采取類似措施的君士坦丁乃至更早的奧古斯都在這些古典史家的筆下都沒有獲得非常正面的評價[2],反而是致力于與貴族交往的阿納斯塔修斯被認為是君主的典范。

(二)優士丁尼改革的結果與影響

前已論及,優士丁尼的大部分改革舉措都集中于其統治的前期,在6世紀40年代之后,因為國際國內形勢的變化,皇帝對于內政改革失去興趣,逐漸沉迷于神學和宗教事務,彌合國內各基督教派之間的分歧以及加強與羅馬教會之間的交流成為關注的重點,在這種背景下的地方管理體制改革因為缺乏皇帝的鼎力支持而陷入貴族官僚階層的集體反對之中,這種狀況使得改革于40年代中期就停滯不前,并最終在優士丁尼死后、優士丁二世即位伊始就徹底廢除,優士丁二世甚至在詔書中斥前朝政策為“存在缺陷且混亂不堪”(J.Novs.149.pf),此后的少部分改革措施雖然在提比略二世時期略有恢復,但是對于地方管理體制封建化的大局已經無力扭轉。

雖然優士丁尼的地方管理體制改革中道崩殂,并沒有在帝國的歷史長河中留存太多時間,但是這并不意味著它對帝國影響不彰。在同時代的西歐諸國中央政府權力日蹙、地方貴族勢力膨脹、人身依附關系大量出現、封建化加速推進的同時,地中海東岸的拜占庭國家卻仍處于中央高度集權的狀態,不僅民間貴族的勢力遠不如其西歐的同儕,地方城市的發展相比君士坦丁堡亦弗如遠甚,某種程度上而言帝國可以被看作是成為一個集中在君士坦丁堡的巨大城邦,而不是一個勢力范圍遠及大半個地中海的世界性帝國[3]。這種社會組織上的巨大差異其實正是優士丁尼改革影響的直觀體現,地方管理體制改革的直接產物,無論是“大區—行省”兩級制的地方組織架構的建設,還是深化地方機構國家化的嘗試,亦或是加強行省政府對基層社會事務控制的努力最終都以失敗告終,但是改革的深層影響,即其對于地方封建勢力的打擊卻并沒有因為改革計劃的最終破產而不見成效。事實上,在改革浪潮最為高漲的535年至540年這一段時間內帝國境內的地方貴族勢力受到重創,這種破壞嚴重到普羅柯比、呂底亞的約翰等人提到實際操盤改革的卡帕多西亞的約翰時幾乎眾口一詞的對其在地方的破壞大加鞭撻[4];不僅如此,優士丁尼的地方管理體制改革還開啟了此后在帝國內延續了數百年的“軍區制”的濫觴,而“軍區制”的確立則再次加強了中央對地方的控制,延緩了帝國封建化的進程[5],使得這一進程被人為地延緩了數個世紀之久。正是在這些意義上,作為“古典模式”典型表現出來的優士丁尼改革在拜占庭的發展歷史中發揮了舉足輕重的作用。

[1]Hirst.?Paul Q,??Hindess and?Barry, ?Pre-capitalist Modes of Production,?Routledge and K. Paul,?1975, p.1-20.

[1]徐家玲:《拜占庭的歷史分期與早期拜占庭》,載《東北師大學報》1999年第6期。

[1]侯樹棟:《論三大封建主義概念》,載《北京師范大學學報(社會科學版)》2008年第6期。

[1]陳志強:《拜占廷封建政治形態研究》,載《河南大學學報(社會科學版)》2002年第3期。

[1]陳志強:《歐洲中古史視閾中的拜占庭帝國》,載《歷史教學(下半月刊)》2022年第6期。

[1]EvansJAS. The Age of Justinian: The Circumstances of Imperial Power,Taylor & Francis,?2002,p.58-65.

[1]Averil Cameron eds. Late Antiquity on the Eve of Islam.?N.p.,?Taylor & Francis,?2017, p.25-59.

[1]這一官僚集團與dignitates、honores和administrationes一類的高級軍事和行政職位之間存在著較為明顯的區別,后者主要由羅馬的世襲貴族階層擔任,由皇帝親自簡拔任用,任期較短而地位較高,前者則由sacra scrinia發與官憑,其任職一般為終身制,但一般情況下難以晉升至官職序列的頂級。

[1]BjornlieM. Shane, Politics and Tradition Between Rome, Ravenna and Constantinople: A Study of Cassiodorus and the Variae, 527-554 ,?Cambridge University Press,?2013, p.60-81.

[1]CrokeB, The Chronicle of Marcellinus: A Translation with Commentary,?Brill,?1995, p.1-53.

[1]Sarris.?Peter , ?Economy and Society in the Age of Justinian,?Cambridge University Press,?2006, p. 200-228.

[1]Barker. John W, Justinian and the Later Roman Empire,?University of Wisconsin Press,?1966, p.82-92.

[1]Ure. Percy Neville,Justinian and his Age. Harmondsworth, 1951, p.147.

[1]自公元408年阿卡狄烏斯皇帝死后其子狄奧多西即位開始的逾兩百年間長子繼承成為占比最高的皇位繼承方式,除此之外的甥舅繼承、女兒繼承乃至遺孀繼承都與先代皇帝具有某種血緣或擬制關系,而優士丁尼及其伯父優士丁則不僅與先代皇帝阿納斯塔修斯毫無關系,且后者還有兩名侄子在世,詳見陳志強《拜占廷皇帝繼承制度特點研究》,載《中國社會科學》1999年第1期。

[1]Eusebius. Vita Constantini

[1] SH.11.1-4.

[1]Bell.?Peter N,?Social Conflict in the Age of Justinian: Its Nature, Management, and Mediation,?OUP Oxford ,?2013, p.268-317.

[1]Mal.18.74;War.1.24.

[1]新律本身并不存在官定的主題和分類,其成書基本是整理者按照發布時間為線索加以整理,因此改革有關的文本散見于眾多法條之中,而根據筆者檢視所有現存的新律文本,改革關涉的法條主要包括J.Novs.8;13;20;23;24;25;26;27;28;29;30;31;50;69;95;102;103;145;149;161以及J.Edict.4;8;13等。

[1]Suffragium,在其最初的語境中是指選舉中的投票,后來擴展到在選舉中由一個知名人士的青睞而產生的影響,在帝國的專制制度下,它的含義是指權勢人物對皇帝的推薦、青睞或利益,而發展到帝國晚期這種推薦模式以及成為了腐敗滋生的溫床,逐漸演變成了一種官職買賣的制度,甚至到了芝諾皇帝時期,連皇帝本人亦參與其中,詳見Jones.?Arnold HM,?The Later Roman Empire 284-602: 1,?Johns Hopkins University Press,?1990,pp.391-396.

[1]Karabélias. Evanghélos, Ricerche sulla legislazione Regionale di Giustiniano. Lo statuto civile e lordinamento militare della prefettura fricana (Seminario giuridico della Università di Bologna, 84), 59(4)Quatrième série662-664(1981).

[1]Mal.18.67.

[1]SH.20.7-9.

[1]David Miller. Peter Sarris, The Novels of Justinian: A Complete Annotated English Translation,?Cambridge University Press,?2018, p.417.

[1]Bagnall.?Roger S,?Egypt in Late Antiquity,?Princeton University Press,?2021, pp.62-68.

[1]這也許是由于阿庇安家族(Flavius Strategius Apion)在君士坦丁堡和優士丁尼宮廷中的顯赫存在,關于該家族詳見Sarris.?Peter eds,?Economy and Society in the Age of Justinian,?Cambridge University Press,?2006.

[1]Mal.18.89.

[1]關于時人對“傳統”與法律關系的論述可參見Var.11.8.1.

[1]Christopher Lillington-Martin eds.Procopius of Caesarea: Literary and Historical Interpretations,?Taylor & Francis,?2017,pp.186-201.

[1]Kruse.?Marion,?The Politics of Roman Memory: From the Fall of the Western Empire to the Age of Justinian,?University of Pennsylvania Press,?2019,pp.80-102.

[1]EvansJAS,?The Age of Justinian: The Circumstances of Imperial Power,?Taylor & Francis,?2002,pp.192-215.

[1]Kelly.?Christopher,?Ruling the Later Roman Empire,?Harvard University Press,?2009, pp.186-232.

[1]Val.2;3.

[1]以埃瓦格里烏斯和普羅柯比為代表的古典歷史學家在對優士丁尼進行批評時往往以阿納斯塔修斯作為一個合理的參照系,以說明正確的治理模式,詳見Kaldellis.?Anthony,?Procopius of Caesarea: Tyranny, History, and Philosophy at the End of Antiquity,?University of Pennsylvania Press,?2012.

[1]Moorhead.?John,?Justinian,?Taylor & Francis,?2013, pp.22-32.

[1]Jones.?Arnold H M,?The Later Roman Empire 284-602: 1,?Johns Hopkins University Press,?1990, pp.391-396.

[1]Lib. Ep. 101.1–2.

[1]Michael S. Bjornlie, Politics and Tradition Between Rome, Ravenna and Constantinople:A Study of Cassiodorus and the Variae, Cambridge University press, 2015,pp.216-254.

[1]Averil Cameron eds. Late Antiquity on the Eve of Islam.?N.p.,?Taylor & Francis,?2017, pp.25-59.

[1]典型的如小普林尼與圖拉真之間、弗龍托與哈德良之間互致的大量信件等。

[1]Averil Cameron. Bryan Ward-Perkins and Michael Whitby,The Cambridge Ancient History: Late Antiquity: Empire and Successors, AD 425-??600.Volume 14,?Cambridge University Press,?2001, pp.164-207.

[1]關于當時地方總督職權的直接描述可以參見Var.6.21.3-4.

[1]根據計算,前往君士坦丁堡進行訴訟和上訴活動所需花費的金額可能達到30索里達以上,對于一般的行省居民而言可能是四口之家數十年的開銷,詳見Kelly.?Christopher,?Ruling the Later Roman Empire,?Harvard University Press,?2009, pp.138-186.

[1]Paul Fouracre,The New Cambridge Medieval History: Volume 1, C.500-c.700,?Cambridge University Press,?2015, pp.3-22.

[1]G?ndil?. Andrei, Heavy money, weightier problems: the Justinianic reform of 538 and its economic consequences. Revue Numismatique 6. 2012, pp.363-402.

[1]Var.10.20.

[1] Bury.?John Bagnell,?History of the Later Roman Empire from the Death of Theodosius I. to the Death of Justinian,?Dover Publications,?1958, pp.683-712.

[1]Hendy.?Michael F,?Studies in the Byzantine Monetary Economy C.300-1450,?Cambridge University Press,?2008, pp.475-500.

[1]Mal.18.46.

[1]Michael Maas.The Cambridge Companion to the Age of Justinian,?Cambridge University Press,?2005, pp.316-343.

[1]Jaeger.?Werner,?Paideia: The Ideals of Greek Culture: III. The Conflict of Cultural Ideals in the Age of Plato,?OUP USA,?1986, pp.84-106.

[1]SH.21.16.

[1]Cain.?Andrew,The Power of Religion in Late Antiquity,?Taylor & Francis,?2016, pp.143-155.

[1]徐家玲:《早期拜占廷的政教關系和查士丁尼的宗教政策》,載《東北師大學報》1993年第6期。

[1] Instituta.2.10.

[1]Peter Neville Bell,Three Political Voices from the Age of Justinian: Agapetus,'Advice to the Emperor';Dialogue on Political Science;Paul the Silentiary, 'Description of Hagia Sophia',Liverpool University Press,2009, pp.27-49.

[1]Aga.2.

[1]Aga.30.

[1] Aga.26.

[1] Mag.1.15.

[1]Mag.1.10.

[1]Maas.?Michael,?John Lydus and the Roman Past: Antiquarianism and Politics in the Age of Justinian,?Taylor & Francis,?2005, pp.83-97.

[1]Dia.5.58.

[1]Dia.5.49.

[1]Dmitriev. Sviatoslav, John Lydus Political Message and the Byzantine Idea of Imperial Rule,39(1)Byzantine and Modern Greek Studies1–24(2015).

[1]武鵬:《論5—6世紀拜占庭史料中君士坦丁大帝的形象分歧》,載《古代文明》2017年第4期。

[1]Averil Cameron eds,Late Antiquity on the Eve of Islam.?N.p.,?Taylor & Francis,?2017,pp.25-59.

[1]War.1.24;Mag.2.40.

[1]龐國慶:《拜占庭帝國土地關系述評》,載《世界歷史評論》2021年第1期。