“肖恩,肖恩”

小秦

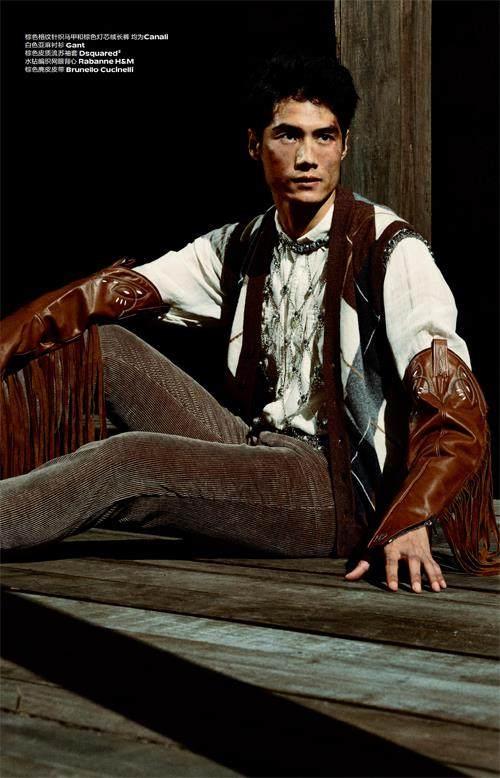

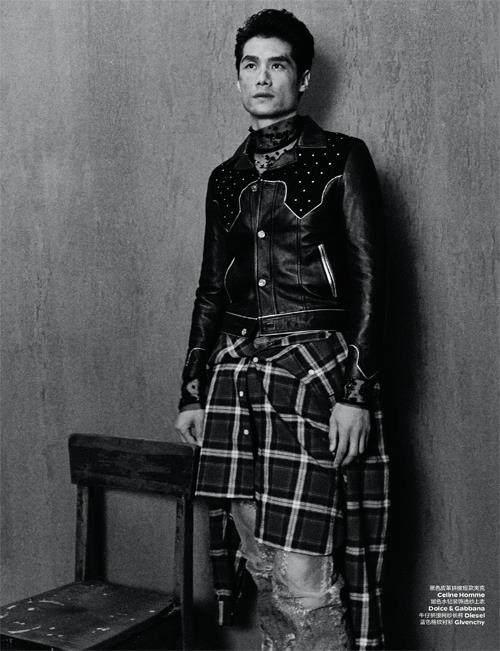

西部電影應該穿什么?

你很難為西部電影找到一個經典形象做復刻,那些牛仔、警察、惡棍們的樣子,到底如何歸納?

伊斯特伍德的臉當然會率先出現,一件墨綠色紋著菱格的斗篷(在有些版本的海報里,斗篷是草綠色,有時變成棕褐,有時則是黑色),手握左輪手槍,上翹的帽檐,和那支好像怎么也不會吸完的雪茄,這是《荒野大鏢客》里的牛仔喬。喬的故事,還有他的那身打扮,象征著西部電影最常見的路數,一個突然造訪的陌生人,會給一座邊陲小鎮帶來什么?伊斯特伍德出現在大銀幕,人們似乎就意識到,一個西部的造訪者,就該這么穿。據說當年伊斯特伍德的全身行頭是他在比佛利家附近的商店購置,包括那支黑色雪茄。

但一定也會有其他迷影人提醒你,《黃昏雙鏢客》里作為伊斯特伍德對頭的李·范·克里夫,也不能被忽視。這位實力派演員貢獻了西部電影里最偉大的反派形象——莫蒂默上校,一位帶著黑色禮帽,系同色領帶,穿呢子西裝三件套的賞金獵人。奇怪,拘謹正式的西裝反而徒增他身上的險惡與靈活,那種反差的怪異無異于是西部電影的標志。而金色火車窗后,絲綢窗簾拉開一條縫,克里夫嚼著的那支煙斗形狀的雪茄也不遑多讓地令人過目不忘。

可又怎么能夠忽視《西部往事》?我們先不說亨利·方達詮釋的落魄殺手和他的那只口琴,只說那個經典開頭,三位身穿長及腳踝的黃色風衣的殺手,站在旗石鎮車站的路口,一改西部片向來只會出現襯衫和帆布外套等短款衣著的路數。據說當年《西部往事》在法國上演,引發風衣搶購熱潮,巴黎春天百貨等商店甚至不得不在電梯口貼上警示標語,以防堵塞。

怎么都是意大利西部片?但我們已沒有篇幅說回好萊塢,談談早期西部片,加里·庫伯演繹的小鎮警官和他到底解開幾顆紐扣的水洗藍襯衫,抑或約翰·福特在《關山飛渡》里讓演員們系在脖子上的那些長短不一的方巾。

篝火咖啡馬匹和酒

但我們可以談談別的,像是每一部西部電影都有的篝火營地。降溫的夜晚,月亮從平原彼端升起,綠洲里竟然有霧,牛仔們卸下裝備,點燃柴火,從馬匹側面的行囊取出咖啡、茶葉、酒,還有罐頭。影迷們總是疑惑,西部英杰是否一天里只需吃這一頓飯,即使如此,他們怎么也能保持體力,大腦敏捷,次日黎明,當遠處小鎮從夜的燈火中蘇醒,興許還會上演一出馬廝槍戰,或者與火車賽跑的戲份。

幾乎所有西部電影里的人都不太干凈,每個人都看著像是需要洗個澡的樣子。威士忌是他們的洗澡水嗎?而沖洗的方式是仰頭痛飲。白天是沙漠、荒原,巨石上的塵土,夜晚則是篝火升起的狼煙,蒼蠅和蜥蜴制造的小小噪音。西部片里的邋遢,通常會讓影迷流汗,不安,而唯一能寬慰的,只有篝火旁的竊談,美國南方粗鄙下流的黃色笑話,竟然伴隨著清純干凈的民謠吉他出現。在2019年推出的開放式游戲《荒野大鏢客》里,作為對西部電影的當代懷舊與致敬,制作者們讓玩家們每一次升級,都發生在篝火晚會,非玩家角色(NPC)們會圍坐在一起說笑話,譏嘲戲弄彼此,然后忽然站起來,圍著火光跳一種像是踢踏的布魯斯舞蹈。

誰說西部電影不夠溫柔?

如果回味那些電影里的第三人稱敘事,鏡頭從賞金獵人或者牛仔大特寫的臟污面孔移開,從男人們總是較勁和對拼的博弈中離開,不論是夜晚聚會,還是白天,忽然飛至半空,俯瞰一整個西部世界的目光,你會發現這個世界有著令人著迷的廣袤。鷹在山谷間俯沖,樹木和仙人掌構成的零散綠洲,分布在沙漠的各處,像綠色的文身,而巨大的湖泊在遠處,閃耀著無比純粹的銀色光芒。一駕馬車正沿著湖邊徐徐經過,耳邊響起悠揚的口琴、風琴、小號,還有人聲,那種聲音像把你拉入童年。西部片提醒我們,不要忘記,但究竟不要忘記什么?答案人各有異,但總之,誰不曾幻想自己踏足這世界?

最好不要太認真

從約翰·福特時期開始,絕大多數西部電影的場景都拍攝于美國亞利桑那州和猶他州的紀念碑谷公園。這里是西部片一代目演員約翰·韋恩的夢起之地,也是成為日后西部迷影者的朝圣終點。“紀念碑谷公園被用爛了。”20世紀中后期,西部片愛好者會喜歡說這句話,側面表達了這里曾誕生過什么。

而對于西部電影的制造者們而言,美國本土作家們,或許曾帶給過他們創造這個世界的靈感,龐德的詩歌,歐文·韋斯特的小說,可能還要算上一部分馬克·吐溫,即使將西部電影牢牢寫入我們這些后代人印象里的,是一群意大利人、西班牙人還有墨西哥人。西部電影的第一次衰落后的復蘇,正是得益于這幫外來創作者,以萊昂內導演為首的,制作于歐洲的西部電影,引發了延續至今的西部經典風格,那些我們現在耳熟能詳的場景,原來都不是在美國本土拍攝。

正如美國本土紀念碑谷公園制造了約翰·韋恩,羅馬的奇尼奇塔電影城(CinecittàStudios),西班牙的“奶牛角落”(CattleCorner)車站和塔貝納斯沙漠,是這些異國場景制造了伊斯特伍德、亨利·方達還有李·范·克里夫。

西部電影從上世紀60年代起,便無法認真用地域來斷定它是否原汁原味。地域細節不是那么重要,時間似乎也不那么重要,過去的時代有自己的西部,當代也有,我們可以說文斯·吉列根的《絕命毒師》,就是一部超級長的西部電影嗎?何況全世界里都有自己的西部,也有一群和電影里在西部大地上奔波的美國人、墨西哥人、愛爾蘭人一樣,總是心事重重,靠一把槍,一匹馬,一群狐朋和一段飄忽而絕不確定的愛情所組成的西部故事。我們也有拍出《雙旗鎮刀客》的何平,甚至《讓子彈飛》也可以算作一部西部電影,槍手變成刀客再變回槍手,不變的是黃沙,還有那種很少輕易露出頭部、脖子、胳膊和小腿的穿著,西方有風衣,我們則是長褂馬甲和雙排扣皮背心。

西部電影究竟是什么?其實不要太認真,或許萊昂內導演的西部系列終章可以回答這個問題。因為終章講述了美國黑手黨故事,故事還發生在紐約,許多影迷也拒絕將這部電影列入萊昂內的“西部系列”。但事關西部的懷舊感,自始至終貫穿全片。

在迷影人心目中視為西部系列終作的《革命往事》,那令人念念不忘的追憶場景,佐以莫里康內經典雋永的感傷主題曲(“GiùLa Testa”),也延續到了《美國往事》,詹妮弗·康納利留下的影史經典獨舞,事實上,也是《革命往事》里,那一聲聲“肖恩,肖恩”的畫面再現。

會有人一直沉醉在這樣的世界嗎?我們從電影那種臟兮兮的畫面中抽離,回到電子時速的當代世界,青年們干凈的身體里穿上靈感來自西部防塵衣的長款外套,小鎮人的新奧爾良襯衫,工裝褲,漆皮馬靴,還有牛仔們的牛仔褲和斗篷。攝影機舉起,落下,時尚圈的西部情結,這些和電影及歷史一樣無法確認真假的情結,是否就此得以滿足。

這個時代還會有人理解萊昂內和莫里康內的柔情與浪漫嗎?我望著照片心想,莫里康內音樂里的那聲“肖恩,肖恩”,究竟是追憶逝去的青春,還是一個絕不會再來的世界?

但反正,所有西部電影,都事關告別。