廣州西漢南越王宮“曲流石渠”的營建特色與中外文化交流

劉曉達

一、問題的提出

秦漢之際建立的南越王國(公元前204年—公元前111年)在嶺南歷史中占有著重要地位。雖然早在《史記》《漢書》等古籍文獻撰寫的時代,南越國的歷史已有記載,但多是記錄一些政治事件、軍事征伐、宮闈秘史。對于這一王國時期建筑、宮苑、器物、繪藝等豐富的物質文化與視覺文化資料卻鮮有記錄。這也使我們對以上研究領域的探究一直裹足不前。隨著20世紀以后考古勘察、發掘的逐步展開,南越國出土遺址與文物開始為世人不斷關注。

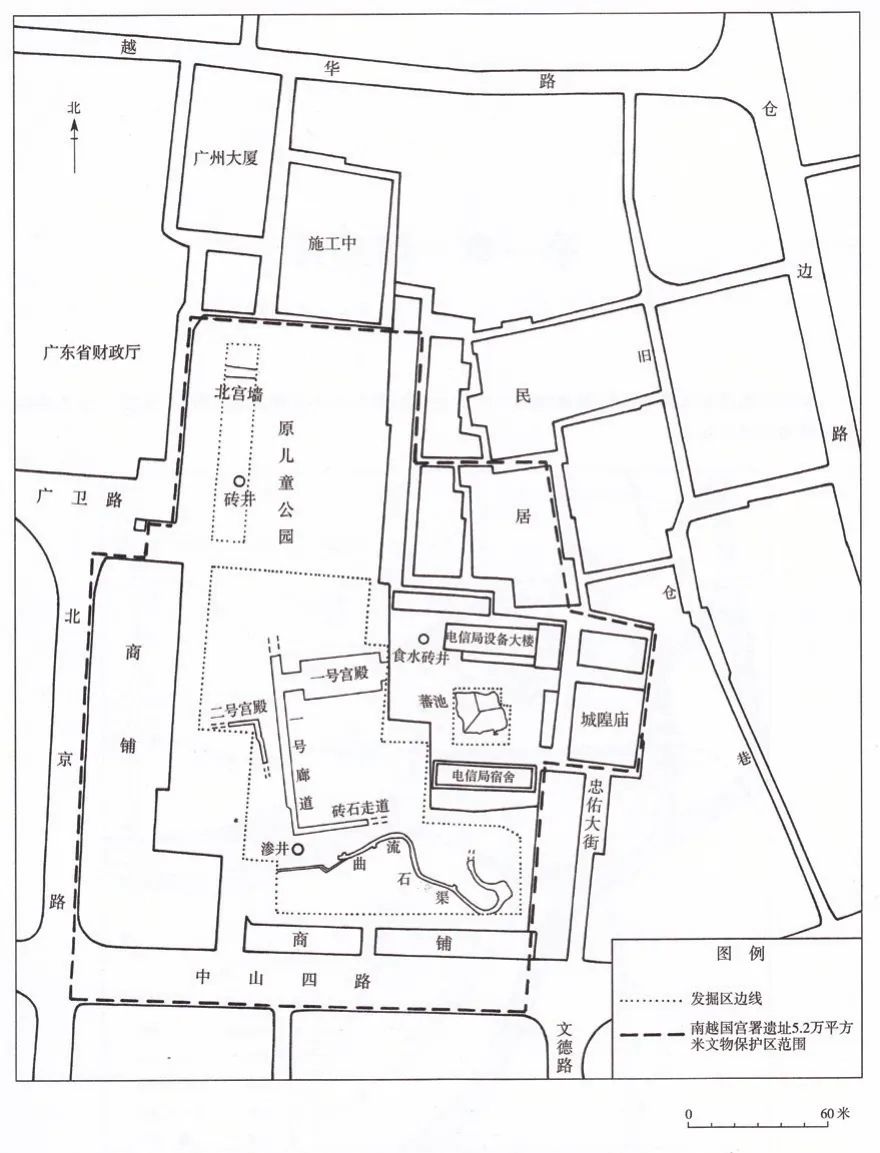

1975年,在廣州中山四路(原市文化局大院)的秦代造船遺址上發現疊壓有一段南越國都城磚石走道的考古遺址,雖然并非特別重要的發現,但也由此拉開了南越國都城遺跡考古與美術史研究的序幕。[1]1995至1997年間,在廣州市中山四路與中山五路之間陸續發掘出西漢南越國1、2號宮殿和蕃池、曲流石渠等宮苑遺址。[2]308由于1、2號宮殿遺址在性質上可能僅屬于偏殿建筑,南越國時代的宮殿建筑群也并未完全發掘完畢,學界對這方面的研究還不多。對于已發掘出土大部分遺存的蕃池遺址的營建特色與思想,筆者曾做過初步分析,并已注意到它與秦漢時期的宮廷苑池在視覺形式與思想觀念上的獨特淵源。[3]而對于“曲流石渠”遺址的視覺形式特色,目前學界并未做太多的深入討論,僅有黃思達、林源等人對蕃池、曲流石渠遺址周邊的若干座建筑做過初步性復原。[4]鑒于此,本文嘗試重點對曲流石渠的營造特色做一些進一步探究,并試圖將其放入中國早期宮苑發展史和嶺南地區與域外世界文化藝術交流史中做綜合性考察與比較,以便更為深化學界對公元前3世紀到公元前2世紀嶺南地區宮苑藝術特色的深入理解。

二、曲流石渠的營造結構與設計特色

在1995—1997年發掘出土的曲流石渠遺址位于南越國1、2號宮殿遺址的東南處,與蕃池呈南北布局列置(圖1、圖2)。[2]4,399它首先在蕃池的正南方開始營建,然后先曲折向東,進而向南,在流經彎月形石池后再婉轉流向西南(圖3)。[2]76由于曲流石渠和位于北面的蕃池呈北高南低之勢,所以可以保證渠中之水由東北流向西南。在曲流石渠的最西邊還連接出一出水暗槽,最后通過一道暗渠流出園外,從而使整個石渠和位于北面的蕃池一起形成了一個完整的苑池系統。

圖1 廣州西漢南越國王宮遺址的平面布局圖

圖2 廣州西漢南越國王宮“曲流石渠”遺址發掘現場

圖3 廣州西漢南越國王宮“曲流石渠”遺址平面圖

在營造結構上,曲流石渠的主體建筑主要由擋墻、渠壁、渠底組成。擋墻在整個渠體的最上部,屬于為保持渠水清澈而獨特設計的一種景觀防護墻。大體先在渠壁的頂部往外拓寬后由兩三層石塊、石板壘砌而成。位于其下的渠壁則呈現垂直形態,通常會由三至五層不規則的大小石塊和石板壘砌而成。曲流石渠的渠底則比較平整,通常用不規則的砂巖石板以密縫冰裂紋的形式進行鋪砌,在底層的石板之上還鋪設一層河卵石,并用呈“之”字形分布的灰黑色、黃白色大礫石和拱起的石背作為建筑裝飾。[2]76-77根據考古發掘報告記載,曲流石渠的渠底淤土層中還發掘出蚌、魚、龜、鱉等動物殘骸,應是南越國宮苑的管理者在該苑池景觀內豢養的各類水生動物的遺存,其功能應該是為南越皇室成員提供娛樂休憩并兼做烹飪飲食之用。...

如果要進一步歸納曲流石渠的設計特色,我們可以再做一些深入分析。

首先,從該景觀的整體設計形式去看,與位于北面的蕃池的營造理念不同,曲流石渠的營建比較注重“蜿蜒流淌、曲折回環”的動態化的設計結構。石渠從東北處向南流淌,經過一個急轉彎后向東行進,進入彎月形石池后再奔流向西,在形式上要比相鄰的蕃池的設計更有節奏感和變化感。同時,設計者還有機加入了作為石渠中重要景觀元素的大礫石和拱起的石背,這樣的設計使渠道中的水流能夠產生轉折與力量變化,其處理手法遂使原本平靜的流水被轉化成為能夠掀起旋渦與浪花的小型激流。這一表現方式其實也與《西京雜記》記載西漢時期關中地區茂陵富人袁廣漢在自家宅院中“激流水注其內”“積沙為洲嶼,激水為波潮”的記述頗為一致,其實也反映出公元前2世紀左右中國古代宮廷苑池藝術設計的另一個特色。[5]

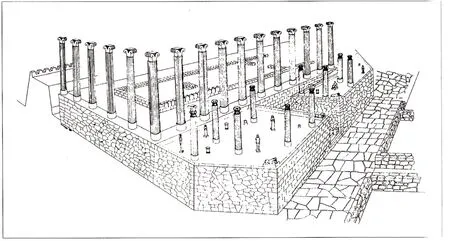

如果追溯歷史,古代中國的宮苑建筑藝術在商周時代即已出現。《史記·殷本紀》記載的商紂王“以酒為池,懸肉為林”[6],《詩經·大雅》記載的西周時期“王在靈沼,于牣魚躍”[7],這類文獻都較為形象地顯示出這時期宮廷貴族生活與王宮苑池的密切關系。不過,由于上述文獻記載過于簡略,我們也無法判斷上述文獻記載中的宮廷苑池在形式上具有什么特點。值得關注的是,在1999—2000年,位于河南偃師的商代都城之宮城北部曾出土一處重要的宮廷苑池遺址(圖4)。[8]15-17該苑池平面為橫長方形,角度大致為東南至西北走向。東西長為將近100米,南北為將近20米。苑池的底部大體用青灰色的方形與長方形頁巖石板平鋪,并用各類形狀不一的石塊砌筑石壁。苑池的東、西處則與護城河相互貫通。因此它在性質上既是商代王室貴族們游玩之所,同時也具有一定的排水、防澇功能。[8(13-31),9]兩周時期的宮廷中也營建有苑池,如《詩經·大雅》曾描寫西周時期的宮苑具有“王在靈囿,麀鹿攸伏。麀鹿濯濯,白鳥翯翯。王在靈沼,于牣魚躍”[10]的視覺特色。此外,春秋時期的吳國也曾建有長洲茂苑,一些學者曾評論它是中國古代園林中從古臺、囿的形式向秦漢宮苑形式過渡的重要史實。[11]到了秦至西漢初期,宮廷苑池的營建出現了新的特色。如據《史記》等文獻記載,秦始皇時期就曾在都城咸陽宮的東部引渭水而建“蘭池”,這在一些學者的研究中已有指正,此不贅述。[12]而據東漢辛氏《三秦記》“蘭池宮”條載:“始皇引渭水為長池,東西二百里,南北三十里,刻石為鯨魚二百丈。”[13]它的設計理念核心是在修建好的人工苑池中,通過堆放仙山景觀、石刻鯨魚等象征性元素來呈現皇帝對仙界與未知的域外海洋世界之思考。這類景觀在西漢初期依然可找到相似案例,如筆者曾指出西漢長安城未央宮的滄池、廣州西漢南越王宮東北側的蕃池在營造理念上也都與秦始皇時代的“蘭池”一脈相承,已預示出其后兩千年皇家宮廷苑池藝術的基本范式。[14]然而,如將以上所舉的這些秦漢宮廷苑池的形式外觀和南越王宮的“曲流石渠”相互比對,則可以明顯看出二者在設計構思上的較大差別。前者比較強調在苑池中營建仙山或石刻鯨魚來展現對仙界和域外海洋世界的呈現,比較強調苑池空間的象征性;而后者則更強調通過曲折回環、蜿蜒流淌的石渠設計來表現曲水流觴式的貴族雅趣,其設計重心在于為苑池的使用者提供休憩賞玩之所,并不在于呈現苑池空間的象征性,苑池的隱蔽性和幽深感也更強一些。因此在視覺形式上屬于兩種完全不同的宮苑類型。

圖4 河南偃師商代早期都城的宮城北部出土的苑池遺址

三、曲流石渠與中外文化交流

進而言之,從“曲流石渠”景觀的原材料構成特色看,還可以看出各類樣式的石材是營建曲流石渠的物質基礎。這些石材大體包括:位于渠底并具有密縫冰裂紋樣的砂巖石板,用于營建擋墻、渠壁、彎月形石池的巨型石板、石塊、大礫石、八棱石柱(圖5、圖6)。這些石制構件盡管形式多樣、功能不一,但都屬于石質建筑藝術的組成部分。相對于新石器時代就已大量出現的土木建筑,.將石頭運用于營建建筑和大型雕刻的行為在秦漢之前其實并不常見,不過也有一定存在。如新石器時代晚期營建的陜西神木石峁古城,其修建年代為公元前2300至公元前1800年。這座古城設計結構嚴謹,由屬于大型宮殿與高等級建筑基址區的“皇城臺”、內城、外城構成,主體建筑結構全部由石頭砌成。在石峁古城核心區內的“皇城臺”周邊護坡石墻墻體局部還裝飾有菱形眼紋石雕。[15]9-23不過這種幾乎全由石制材料構成的城池與建筑其實在新石器時代內地的考古文化遺址中并不多見(圖7)。[15]34-35另外在1986至1992年,位于河南鄭州商代早期都城宮殿遺址還出土了一處大型石筑水槽遺存。該遺址平面為長方形,并呈西北至東南的方向角度布局。工匠先用料礓石鋪墊營造池壁及池底,其后再用圓形石頭等建筑材料加固,最后再用一層規整的青灰色石板鋪墊在池底。[16,17(233-235)]它和臨近的石砌輸水管道共同組成了一個完整的水循環系統,具有較強的實用性(圖8)。[17]4

圖5 西漢南越國王宮“曲流石渠”遺址內的彎月形水池(劉曉達2022年4月4日拍攝于廣州南越王博物院王宮展區)

圖6 石制渠壁和渠底,廣州西漢南越國王宮“曲流石渠”遺址局部(劉曉達2022年4月4日拍攝于廣州南越王博物院王宮展區)

圖7 自北向南眺望陜西神木石峁古城的“皇城臺”遺址

圖8 石筑水槽 河南鄭州商城宮殿遺址邊界處出土商代早期

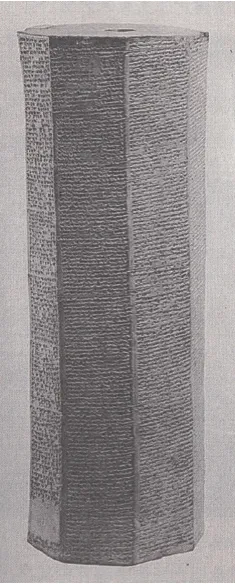

到了東周至西漢中期,在一些貴族陵墓中開始大量出現石刻建材或石刻藝術,如自唐代以來一些文獻中就廣泛記載了陜西西部出土的春秋時期的石鼓文遺存,近年來已為學界廣泛關注。[18]陜西鳳翔春秋秦景公大墓中還曾出土30件刻有文字的巨型石磬和石磬殘件。[19]秦始皇時代建造的大型石刻造像則漸趨增多,林梅村曾統計大致有秦咸陽宮青石五枝燈、蘭池石刻鯨魚、驪山石麒麟、渭橋秦力士像、石柱橋忖留神等一批石刻造像。[20]近年來,一些學者還注意到秦始皇陵園的城垣、城門、陵寢、墓室中均有石材建筑構件,在陵園外城垣的西北側還建有大型石料加工場。[21]甚至于,位于陜西臨潼的秦始皇陵園K9801陪葬坑內也曾出土了大量的石質鎧甲材料,其精細的做工令人嘆為觀止。為何這一時期創造了如此多的石刻建筑與雕像?巫鴻認為秦漢時代石頭被大量運用于建筑與雕塑可能與追求永恒、不朽的觀念有關。[22]筆者也曾將秦漢魏晉時期石制雕塑與其具有的永恒、震懾、辟邪等特殊信仰聯系在一起討論。[23]西漢以后大型石刻藝術的塑造就更加廣泛,如霍去病墓石刻群,漢武帝時代營造于昆明池兩岸的牽牛、織女像,上林苑昆明池和建章宮太液池內的石魚等材料均是這方面的絕佳代表。這些材料均反映出東周至西漢中期大型石制建筑和石刻藝術在中國本土的興起。不過,如果將西漢南越國王宮的曲流石渠與上述文物做一下細致對比,可以看出雖然它們使用的材料均為石材,然而在具體的形式上還是存在極大差異的。比如,曲流石渠的營建使用了很多來自域外的八棱石柱(立柱、望柱)和具有密縫冰裂紋特色的砂巖石板。這兩種形式的石材構件在東周至西漢中期的中國本土并沒有其他相似案例。八棱石柱這一形式最早應起源于西亞,如在位于西亞美索不達米亞北部底格里斯河西岸的亞述古城遺址中,就曾發掘出土公元前12世紀晚葉至前11世紀早期制作的八棱石柱,其上還鐫刻有亞述國王提格拉特帕拉薩爾一世的銘文(圖9)。[24]另外,一些學者曾注意到對八棱石柱的運用在早期的印度建筑中也有出現,如在公元前2世紀至公元前1世紀修建的印度桑奇(Sanchi)窣堵波建筑群中就曾大量營造。[25]如果對比它和南越王宮曲流石渠中出土的八棱石柱的形態(圖10),可以看出它們在形式上的緊密關聯(圖11)。

圖9 亞述古城遺址出土的鐫刻有銘文的八棱石柱 公元前12世紀晚葉—前1 1世紀早期

圖10 廣州西漢南越王宮曲流石渠遺址中的八棱石柱殘件(劉曉達2022年4月4日拍攝于廣州南越王博物院王宮展區)

圖11 印度桑奇窣堵波的西門、欄楯中的八棱石柱(莫陽2019年12月26日拍攝)

此外,帶有密縫冰裂紋特色的砂巖石板在曲流石渠的塑造中也獨具特色(圖12)。如果回顧歐洲早期建筑史,我們會發現這類采取密縫冰裂紋石材的行為在公元前20世紀至公元前2世紀的地中海沿岸的建筑中已較普遍。古羅馬時代的建筑家與工程師維特魯威在《建筑十書》中曾細致區分了地中海沿岸地區流行的兩種營造墻體的種類:第一種是“網格砌體”(即用石材砌成有規律的網格狀的砌體),這種砌體在古羅馬時代的建筑墻面和地面鋪設中比較流行;另一種則是更早期流行的“亂石砌體”(即用毛石砌成沒有規律的砌體),他還接著講到,這種“亂石砌體”的形式是把毛石一一砌筑起來,用于建筑墻面的塑造和地面的裝飾,雖然這種裝飾并不美觀,但與年代更近的網格狀墻面砌體相比,卻可使建筑的墻面更加堅固。[26]雖然維特魯威對“亂石砌體”只是略作記述,但這一說法卻已得到有關的美術考古發掘遺址的印證。比如,在地中海克里特島上發掘出土的米諾斯文明中晚期(公元前20世紀左右—公元前15世紀左右)的宮殿遺址中,就已出現這類砌體的考古遺跡,值得重視。[27]而在公元前600年左右興建的小亞細亞沿岸古城士麥那,運用“亂石砌體”的石料與形式去營建雅典娜神廟的墻體與地面也依然得到了延續(圖13)[28]。而這類在墻面“亂石砌體”的形式,在公元前4世紀晚期至公元前3世紀深受希臘文化影響的中亞古城塔克西拉的皮爾丘(Bhir Mound)、斯爾卡普(Sirkap)等地的建筑遺址中也多有存在。[29]因此,如果對比古希臘文明自公元前20世紀就開始形成的“亂石砌體”建筑樣式和公元前2世紀營建的南越國曲流石渠景觀中的“冰裂紋”裝飾,則可以明顯看出二者之間在材料、形式表現上的淵源關系。

圖13 士麥那城邦的雅典娜神廟墻體與地面示意圖 公元前600年

在目前來看,學界一般是將西漢武帝時代張騫開鑿西域、派遣黃門譯長通使印度洋黃支國分別作為中國與域外進行陸路與海上交流的起點。[30]不過,隨著近年來考古發掘的日益增多,這一傳統觀念已經改變。比如,對于海上絲綢之路的淵源,林英在評述謝爾蓋(Sergey Lapteff)關于公元前3000紀至前1000紀中亞地區的稀有商品貿易(青銅器、玻璃、青金石、寶石雕塑等)后曾特別指出,雖然海上絲綢之路的中文撰述往往是從《漢書·地理志》記載黃門譯長通使南海諸國開始,但他顯然已通曉了較為豐富的關于南海諸國地理與物產的知識,否則他所代表的西漢官方使團也不會知道可以用黃金和絲綢來和南海諸國進行經貿往來的。[31]比較合理的解釋是,早在漢武帝派遣使者通使南海諸國之前,嶺南地區已和上述國家或地域進行了較長時期的貿易、文化與藝術往來,否則上述的認知也不可能一蹴而就。而自20世紀初以來,多位學者也曾通過語言學、文獻學考證出,早在公元前4世紀,印度已較為明確地以“支那”或“秦”(Cīna)的稱謂認識到中國的存在,這和同時期古希臘和古羅馬文獻中仍習慣以傳說色彩更為濃厚的“賽里斯國”(Sères,絲國)來稱謂中國的口吻完全不同,這一區別值得再次深思。[32]近年來,一些學者也曾指出“在不晚于公元前500年左右的鐵器時代,南中國海就已是世界上最為繁忙的跨區域商貿交易區之一”[33]。因而,本文所述南越國時代的曲流石渠遺址在建筑材料、造型形式上為何能夠顯示出來自印度,乃至地中海沿岸建筑文化中的某些風格特征,這其實也客觀呈現出早在公元前2世紀末期漢武帝滅亡南越國并派遣黃門譯長通使南海諸國之前,嶺南地區就與域外世界在經貿、文化、視覺藝術方面進行了廣泛而深入交流的歷史圖景。

四、結語

通過對南越王宮“曲流石渠”建筑遺址的視覺圖像分析和文獻梳理,論文認為“曲流石渠”的結構由擋墻、渠壁、渠底等三個層次構成,并通過有意加入的大礫石和拱起的石背等景觀元素積極引導石渠中的水流“蜿蜒流淌、曲折回環”,從而使景觀在視覺結構上呈現出一種動態化與流動性。論文還通過將“曲流石渠”和秦漢時代北方的宮廷苑池進行視覺對比,認為南越王宮“曲流石渠”并不追求信仰觀念上的象征性,而是較強調為南越貴族提供實用性的休憩之所,因此和同一時代北方的宮廷苑池的設計構思完全不同,屬于兩種不同的苑池類型。同時,論文還觀察到由于設計者在營造曲流石渠時,曾大量加入來自印度乃至地中海沿岸的八棱石柱、“亂石砌體”樣式的砂巖石板等材料形式,則又使整個石渠景觀具有非常濃郁的域外文化風情。這些獨特的物質與視覺文化現象也呈現出公元前3世紀晚期至公元前2世紀嶺南地區與域外世界進行物質與視覺文化交流的歷史圖景。在某種程度上說,這種與域外世界的多方位交流或許在更早的時候就已開始進行。