國際身份危機與緬甸軍人接權后的外交困局

張 添

引 言

2021年2月1日,緬甸軍方宣布接管國家政權,否認2020年大選結果,緬甸進入全國緊急狀態(后簡稱“2·1”事件)。緬甸國內反抗勢力開展了廣泛的國內外動員,對軍方發起武裝挑戰。緬甸危機難以通過內部和解完成,各國普遍達成共識,由東盟立足“五點共識”,并由輪值主席國任命特使來推進緬甸國內和解,但成效不彰。軍方組成的看守政府拒絕外部調解,加上西方的孤立制裁,緬甸內政問題持續外化。一方面,緬甸成為國際社會的“燙手山芋”。2022年10月,國際反洗錢金融行動特別工作組(FATF)宣布將緬甸與伊朗、朝鮮一并列入恐怖主義融資黑名單(1)Thompson Chau,et al.,“Myanmar Blacklisted by FATF for Terrorism and Crime Finance”,Nikkei Asia,Oct.22,2022,https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Crisis/Myanmar-blacklisted-by-FATF-for-terrorism-and-crime-finance。2022年12月末,聯合國安理會通過自1948年緬甸建國以來首次關于緬甸局勢問題的決議,呼吁結束暴力、釋放昂山素季等前政府官員(2)“Security Council Demands Immediate End to Violence in Myanmar,Urges Restraint,Release of Arbitrarily Detained Prisoners,Adopting Resolution 2669 (2022)”,Dec.21,2022,https://press.un.org/en/2022/sc15159.doc. htm。另一方面,緬甸外交出現了“奇怪的錯亂”。例如,在緬軍看守政權通過公開聲明表態在俄烏沖突中支持俄羅斯的同時,上一屆緬甸政權駐聯合國代表在聯大會議上正式投票譴責俄羅斯(3)“General Assembly Resolution Demands End to Russian Offensive in Ukraine”,Mar. 2,2022,https://news.un.org/en/story/2022/03/1113152;“UN General Assembly Calls for Immediate End to War in Ukraine”,Feb.23,2023,https://news.un.org/en/story/2023/02/1133847;緬甸看守政府因遭部分東盟國家抵制而未參加東盟領導人和外長會議,但卻與俄羅斯牽頭主辦了第12屆東盟反恐專家組會議(4)“Myanmar,Russia Jointly Organize 12th ADMM-Plus Experts’ Working Group on Counter-Terrorism Meeting Online”,The Global New Light of Myanmar,Dec.24,2022,https://www.gnlm.com.mm/myanmar-russia-jointly-organize-12th-admm-plus-experts-working-group-on-counter-terrorism-meeting-online/。

緬甸看守政府并不乏改善外交的舉動,如2022年多次接受聯合國和東盟緬甸問題特使訪緬,11月中旬釋放被關押的昂山素季經濟顧問肖恩·特納爾和前英國大使薇姬·鮑曼等。但是,這些舉動無法獲得國際輿論的諒解。2023年2月1日,緬甸看守政府打破憲法條文的一般性約束,將緊急狀態再延長6個月,意味著原定8月舉辦的大選將推遲。美國、加拿大、澳大利亞紛紛公布新的制裁,東盟輪值主席國印尼的外長表示緬甸危機解決的前景不容樂觀。實際上,美歐、馬來西亞等此前就表示,即便2023年8月緬甸軍方順利舉行大選,也不會承認大選結果(5)“‘No Chance’ Myanmar Polls Will Be Free and Fair:US Official”,France 24,Nov.6,2022,https://www. france24.com/en/live-news/20220611-no-chance-myanmar-polls-will-be-free-and-fair-us-official;“Malaysia Does Not Support Elections in Myanmar Promised by Junta Next Year-Saifuddin”,New Strait Times,Nov.14,2022,https://www.nst.com.my/news/nation/2022/11/850667/malaysia-does-not-support-elections-myanmar-promised-junta-next-year-%E2%80%93。因此,無論緊急狀態延長或者不延長、大選推遲或者不推遲,緬甸外交最終贏來的都是“負分”。

那么,緬甸看守政府為什么面臨這樣進退維谷的外交局面呢?有人認為是緬軍執政合法性缺失造成了外交的不完整(6)參見廖春勇:《緬甸政局變動的影響及東盟建設性參與》,《和平與發展》2021年第4期;張添:《國際合法性競爭及緬甸看守政府外交布局的差序與搖擺》,《南亞研究》2022年第4期;M. Bünte,“Ruling But Not Governing:Tutelary Regimes and the Case of Myanmar”,Government and Opposition,No.57,2022,pp.345-347.,有人認為是反對派動員下部分國際行為體支持延續前政權外交政策的結果(7)Miemie Winn Byrd,“Myanmar’s U-turn:Implications of the Military Coup on Strategic Competition in the Indo-Pacific”,Journal of Indo-Pacific Affairs,Air University Press,Dec.20,2021,p.12;K. Stokke et al.,“Illiberal Peacebuilding in a Hybrid Regime. Authoritarian Strategies for Conflict Containment in Myanmar”,Political Geography,Vol.93,2022,pp.9-13.,還有人認為是大國博弈塑造的結果(8)Andrea Passeri,“The Domestic and International Implications of Myanmar’s 2021 Military Coup”,Ikmas Working Paper,Jan.1,2021,pp.12-13;Joe Kumbun,“Myanmar Needs Major Powers’ Cooperation,Not Competition”,The Irrawaddy,Jan. 21,2021,https://www.irrawaddy.com/opinion/myanmar-needs-major-powers-cooperation-not-competition.html。大部分解釋認為,是軍人接權的行為及其連帶效應造成了外交困局。本文認為,緬甸的外交困局,不僅僅在于緬軍接權后內外紊亂的政治秩序給軍人執政合法性帶來的挑戰,還在于軍人對持續出現的內外對立的漠視,及其沒有能力和意愿解決問題的格局。緬軍接權并非外交困局的根本原因,癥結在于政權更迭后,緬甸原來的國際身份發生了偏離和異化。國際社會基于對緬軍執政的歷史記憶和經驗,無法預期緬軍能夠奉行長期穩定、可預期的外交和對外經濟政策,無法預期緬軍能夠接續前文官政權的政策,轉型成為一個正常化的國家。而從緬甸看守政府兩年來的執政情況看,緬甸軍人也無法就以上問題給予國際社會滿意的答案,緬甸正陷入一種長期不確定的異化狀態。換言之,緬甸陷入了前所未有的國際身份危機(international identity crisis)。

國際身份危機的概念源于身份政治。身份政治(identity politics)研究興起于西方20世紀60-70年代的平權運動。隨著反全球化、民族主義、民粹主義的發酵,基于認同進行群體劃分的“貼標簽”行為已經融入到外交與國際關系中,成為建立權力優勢、調動群體認同的常用手段(9)姚璐、邢亞杰:《國際關系中的身份政治:內涵、運行邏輯與互動困境》,《國際政治研究》2022年第3期。。緬甸軍人被西方主導下的國際輿論貼上了“暴政者”“種族滅絕者”的負面標簽,而軍人執政下的緬甸,也曾經在20世紀90年代至21世紀10年代被掛上“放逐國”(pariah state)的身份標簽(10)Jonathan T. Chow &Leif-Eric Easley,“Persuading Pariahs:Myanmar’s Strategic Decision to Pursue Reform and Opening”,Pacific Affairs,Vol.89,No.3,2016,pp.525-526.。緬甸自2011年開啟政治轉型,逐步解除西方20多年的經濟封鎖,被認為“重新融入國際社會”(11)Li Chenyang,Chaw Chaw Sein &Zhu Xianghui,Myanmar:Reintegrating into the International Community,World Scientific,2016.。2014年,緬甸擔任東盟輪值主席國,參與共建東盟共同體、斡旋南海問題,并積極尋求加入RCEP,其地區和國際地位都有所加強。然而,伴隨著緬甸軍人接權和美西方重新恢復制裁,緬甸轉型十年來塑造的國際身份如同夢幻泡影。本文將批判性借鑒身份政治相關理論,引入國際身份危機的相關概念,追蹤歷次緬軍接權后,緬甸國際身份如何從由內而外、由外而內兩個角度產生歧異化,進而引發外交困境的過程,據此探析當前緬甸外交陷入困局的邏輯和影響。

一 國際身份危機與軍人接權后的緬甸外交問題

身份認同(identity)界定了社會中“我們是誰”的問題,而國際身份認同(international identity)界定了一國及其國民在國際社會中的自我認知,通過與他者建構關系來了解他們在世界上的地位(12)Kevin Coe &Rico Neumann,“International Identity in Theory and Practice:The Case of the Modern American Presidency”,Communication Monographs,Vol.78,No.2,2011,pp.143-144;J. Hutcheson,D. Domke,A. Billeaudeaux &P. Garland,“US National Identity,Political Elites,and a Patriotic Press Following September 11”,Political Communication,No.21,2004,pp.27-50.。社會身份認同的研究,自20世紀50年代受心理學家埃里克森普及便已開始(13)E. H. Erikson,Young Man Luther:A Study in Psychoanalysis and History,New York:W. W. Norton &Company,1958.。與此同時,國際認同也隨著“世界意識”(world mindedness)、“全球人類認同”(global human identity)等概念而興起(14)D. Sampson &K. P. Smith,“A Scale to Measure World-Minded Attitudes”,Journal of Social Psychology,Vol.45,1957,pp.99-106;A. Der-Karabetian,&N. Balian,“In-group,Out-group,and Global Human Identities of Turkish-Annenians”,Journal of Social Psychology,Vol.132,1992,pp.497-504.。不過受兩極格局影響,早期的國際認同更加強調跨國境的共同價值,很少與“危機”聯系起來(15)Holly Arrow &Norman D. Sunberg,“Internatioanl Identity:Definitions,Development,and Some Implications for Global Conflict and Peace”,in Bernadette Setiadi et al. eds.,Ongoing Themes in Psychology and Culture,Yogyakarta,Indonesia:International Association for Cross-Cultural Psychology,2004,pp.55-56.。

冷戰結束后,民族、民粹和恐怖主義危機興起,“身份政治”研究日益受到關注,且隨著全球化危機的發酵,其在國內、國外層次的界限不斷打破(16)See Benedict Anderson,“Long-Distance Nationalism:World Capitalism and the Rise of Identity Politics”,Theory,Culture &Society,Vol.11,No.1,1994,pp.33-49;Ernest Gellner,“Nationalism and Identity”,The Political Quarterly,Vol.66,No.1,1995,pp.53-65;Eric John Hobsbawm,“The Politics of Ethnicity”,Ethnic and Racial Studies,Vol.17,No.3,1994,pp.364-385.。身份政治是一種基于群體認同建構形成的,具有價值訴求意義的政治實踐(17)姚璐、邢亞杰:《國際關系中的身份政治:內涵、運行邏輯與互動困境》,《國際政治研究》2022年第3期。。身份政治的國際層次研究,在亞歷山大·溫特等人“國家也有人格”等論述之后日趨豐富(18)Alexander Wendt,“The State as Person in International Theory”,Review of International Studies,Vol.30,No.2,2004,pp.289-316.,主要體現在國內身份政治的外溢和國家間權力關系中,但相伴生的大部分是“沖突”“對立”“隔絕”等貶義詞。由此,國際身份危機(international identity crisis)隨之而來。國際身份危機意味著對本國國際身份的認知陷入了混亂無序的狀態,主要包括兩種狀態:一是主觀認知的內部沖突,即國內不同利益相關方對國家的國際角色和身份的認知產生矛盾;二是與他者認知的內外分歧,往往是國內政治力量與外國或國際組織的分歧。兩種狀態惡化,均能牽連戰亂、政局突變、經濟或社會危機(19)國際身份危機脫胎于對國際身份的界定,其含義同“國家身份危機”(national identity crisis)和“全球身份危機”(global identity crisis)有所重合,但介于兩者之間。可參考:Zhou Guanghui ed.,“National Identity Crisis in Developing Countries in the Global Age and Its Causes”,Social Sciences in China,Vol.35,No.2,2014,pp.174-188;Robert Nendza,“Solving the Global Identity Crisis”,July 2020,https://www. raconteur.net/sponsored/solving-the-global-identity-crisis/;Kevin Coe &Rico Neumann,“International Identity in Theory and Practice:The Case of the Modern American Presidency”,Communication Monographs,Vol.78,No.2,2011,pp.143-144.。

國際身份危機往往內外共振,主權國家一旦無法清晰界定與其他國家或國際組織的關系,常常就會面臨著外交問題,但這在不同類型的國家表現不一。作為冷戰結束后唯一的超級大國,美國的國際身份危機伴隨其“世界領導力”的起伏而升降,比如奧巴馬“亞太再平衡”戰略就是美國在亞太地區身份危機的體現。部分地區大國在地區的身份變化也可能會引發認同危機,進而演化為地區范圍內的外交危機。例如,四次中東戰爭后,埃及放棄“帶領阿拉伯世界對抗以色列”的身份,遭到了阿拉伯世界的聯合抵制。對于中小國家而言,國際身份危機主要體現在國家建設的挫折和國內沖突的外溢,尤其在政權變動后,往往伴隨外交困境。例如,2021年塔利班推翻原政權執政后,阿富汗被質疑淪為“恐怖國家”,與西方產生嚴重的認同分歧,也無法獲得聯合國合法席位。

軍人接權是后起發展中國家頻見的現象,也是誘發中小國家國際身份危機的主要原因之一。二戰后,許多中小國家尚未完成國家建設,不具有政治現代化條件卻盲目實施西方民主,多層次的宗教、民族與社會矛盾彼此嵌套,引發政權動蕩。為避免國家分裂和維護穩定,軍人領袖武裝奪權,否認前政權的政策甚至廢除憲法。軍人接權不一定必然引發外交困境,比如泰國2014年的軍事政變并未動搖泰國外交。但如果接權引發國際身份危機,則很容易帶來外交困境,比如1993年尼日利亞軍人上臺后,尼日利亞20世紀60年代以來追求的“非洲領袖”身份遇挫,與西方關系惡化,并被中止英聯邦成員國資格。

囿于身份政治研究目前仍由西方范式主導,西方國際身份理論主要以世界和地區大國為觀察對象(20)感謝中國社會科學院亞太與全球戰略研究院、地區安全研究中心鐘飛騰研究員對本文提出的建設性意見。,直接以國際身份危機來討論緬甸外交的文獻并不常見。2021年緬甸軍人接權后,有文獻從身份認同角度出發進行分析,這些分析涉及國際層次的特征如下:其一,從軍人的身份出發,認為軍人接權本身是外交困境的源頭。緬軍認為自己兼具“轉型領導者”、防止國家分裂的“捍衛者”以及“監護人責任的履行者”三重身份(21)David I. Steinberg,“The Military in Burma/Myanmar:On the Longevity of Tatmadaw Rule and Influence”,Trends in Southeast Asia,ISEAS,No.6,2021;Andrew Selth,Myanmar’s Military Mindset:An Exploratory Survey,Queensland:The Griffith Asia Institute,2021,p.17,p.23,p.27;K. Stokke et al.,“Illiberal Peacebuilding in a Hybrid Regime. Authoritarian Strategies for Conflict Containment in Myanmar”,Political Geography,Vol.93,2022,pp.1-4;M. Bünte,“Ruling But Not Governing:Tutelary Regimes and the Case of Myanmar”,Government and Opposition,No.57,2022,pp.336-337.。當外界不接受軍人這些身份時,會觸發軍人的長期敏感心態,加上缺乏有效的溝通機制,軍人在接權后便容易陷入外交孤立(22)Andrew Selth,Myanmar’s Military Mindset:An Exploratory Survey,Queensland:The Griffith Asia Institute,2021,pp.33-34;Jonah Silas ed.,“Military Coup in Myanmar and Idea of Security Sector Reform”,International Journal of Socail Sciences Review,Vol.2. No.2,2021,pp.13-25.。緬甸軍人積累的長期執政壓力,使其既對國際制裁不屑一顧,又擔心境內外的不穩定因素會招致入侵(23)參見原瑞辰、翟崑:《緬甸危機或將引發徹底變革 學者期待國際社會作用》,北京大學區域與國別研究院編《燕南66戰略務虛》第132期,2021年,第2頁;Andrew Selth,Secrets and Power in Myanmar:Intelligence and the Fall of General Khin Nyunt,ISEAS-Yusof Ishak Institute,2019;Andrew Selth,“Burma and the Threat of Invasion:Regime Fantasy or Strategic Reality?”,Regional Outlook,No.17,Brisbane:Griffith Asia Institute,Griffith University,2008.。只要軍人繼續認定“我們”(軍人)和“你們(外國人)支持的人”(文官精英)不一樣,那么軍人一旦控制國家政權,緬甸就容易走向封閉,并延續受制裁、封鎖的困境(24)David I. Steinberg,“The Military in Burma/Myanmar:On the Longevity of Tatmadaw Rule and Influence”,Trends in Southeast Asia,ISEAS,No.6,2021,pp.2-3,p.22;M. Bünte,“Ruling But Not Governing:Tutelary Regimes and the Case of Myanmar”,Government and Opposition,No.57,2022,pp.336-352;Andrea Passeri,“The Domestic and International Implications of Myanmar’s 2021 Military Coup”,Ikmas Working Paper,Jan.1,2021,p.14.。

其二,從緬甸軍政矛盾的身份對立出發,認為外交之困源自內部競爭。緬甸軍政雙方纏斗60余年,不同政治力量身份歧異且外交偏好不同,軍人接權后執政主體轉換,反抗者通過國際動員與軍方競爭國際認同,進而導致外交危機(25)參見張添:《緬甸政治“輪回”:合法性競爭與政治共識的瓦解》,《東南亞研究》2022年第5期;張添:《國際合法性競爭及緬甸看守政府外交布局的差序與搖擺》,《南亞研究》2022年第4期;Jonathan T. Chow &Leif-Eric Easley,“Myanmar’s Democratic Backsliding in the Struggle for National Identity and Independence”,Gilbert Rozman ed.,Democratization,National Identity and Foreign Policy in Asia,Routledge,2021,pp.167-183.。這種身份歧異是兩派精英不同的歷史記憶導致的,自以吳努為代表的文官精英在1958年交權給軍人后,軍政在關于“我們是誰”的問題上產生嚴重分歧。雙方在建立內部凝聚力的過程中,形成了對不同大國的依賴,緬甸外交面臨“選邊站”的困境(26)Jonathan T. Chow &Leif-Eric Easley,“Myanmar’s Democratic Backsliding in the Struggle for National Identity and Independence”,Gilbert Rozman ed.,Democratization,National Identity and Foreign Policy in Asia,Routledge,2021,pp.167-183.。

其三,從緬甸國家身份與他者認同的互動,尤其與大國的關系來闡釋。軍人上臺后緬甸從原有的國際秩序參與者變成了“破壞者”,不管對西方、中國還是其他國家而言,都要面臨對緬甸新國家角色的適應(27)Debby S. W. Chan,Beijing’s Position on the Myanmar Coup,E-International Relations,2021,https://www.e-ir.info/pdf/90178,pp.1-2;Adiningtyas Dwiputri Samsoerizal et al.,“The Role of The International Community in Establishing Democracy in Myanmar”,International Journal of Social Science and Business,Vol.5,No.4,2021,pp.522-523.。緬甸政治轉型是西方過去10年在東南亞進行意識形態推廣為數不多的成果之一,軍方接權挑戰了這一成果,故緬甸與西方關系陷入低迷(28)Adiningtyas Dwiputri Samsoerizal et al.,“The Role of the International Community in Establishing Democracy in Myanmar”,International Journal of Social Science and Business,Vol.5,No.4,2021,pp.522-527;Andrea Passeri,“The Domestic and International Implications of Myanmar’s 2021 Military Coup”,Ikmas Working Paper,Jan. 1,2021,p.5.。中國作為近鄰,也很難處理緬甸國際角色的突變,加上中美大國博弈,緬甸卷入地緣政治漩渦中難以自拔(29)參見廖春勇:《緬甸政局變動的影響及東盟建設性參與》,《和平與發展》2021年第4期;成漢平:《緬甸局勢突變中的結構性矛盾和影響》,《唯實》2021年第3期;Jason Li ed.,“Myanmar’s Prospects One Year after the Coup Emerging Experts on Myanmar Reflect on What 2022 May Bring for the Severely Embattled Country”,Feb.11,2022,https://www.stimson.org/2022/myanmars-prospects-one-year-after-the-coup/。同樣處于西方的對立面,緬甸軍人與俄羅斯“抱團取暖”,這無疑將緬甸外交與大國博弈捆綁在一起,愈加不利于緬甸外交環境的改善(30)Joe Kumbun,“Myanmar Needs Major Powers’ Cooperation,Not Competition”,The Irrawaddy,Jan.21,2021,https://www.irrawaddy.com/opinion/myanmar-needs-major-powers-cooperation-not-competition. html;Kate Abnett,“China,Russia Undermine International Myanmar Response,EU’s Top Diplomat Says”,Reuters,Apr. 11,2021,https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-eu-idUSKBN2BY0CO/。

以上文獻從個人、國家到國際體系等不同層次進行分析,對緬甸軍人接權以來的外交困境進行了闡釋,但均有不足之處。首先,立足軍人身份的相關研究,未能清晰區分“國家身份”與“群體身份”,用“軍人的外交危機”來代替“緬甸的外交危機”顯然是不合適的。軍人群體特質雖然明確,但緬甸危機背后“我群”與“他群”的差異性,被國家意志放大了。如果不將緬甸的國際身份加以識別,就很難解釋為何昂山素季上臺后,也拒絕接受西方各類人權議題的約束,并在羅興亞人等族群議題上與西方保持距離。實際上,用“緬甸之春”和去軍人化來標簽化過去10年的緬甸政治轉型,本身是西方國家過于樂觀幻想的結果。

其次,強調軍政身份對立的研究,價值取向過重,意識形態的對立掩蓋了國家利益的矛盾。緬甸軍政矛盾確實是引發外交困境的誘因,但部分文章將軍人和文官精英在外交上曾分別偏向中、美的歷史經驗作為依據,認為中美博弈的存在必然導致軍政紛爭,從而必然導致外交困境,這過度渲染了中美結構性因素的影響。部分文章甚至將軍人與中國捆綁而把反抗者同西方捆綁,這忽視了緬甸曾在中美之間主動平衡的中立者經驗,也有陰謀論之嫌。實際上,軍政身份對立加劇了緬甸國際身份的不確定性,進而導致其外交左右搖擺,“不確定性”本身更有可能醞釀外交危機。

相對而言,本文更認同從緬甸與他者互動角度出發的解釋路徑,既兼顧到過程和結構要素,也反映出緬甸作為弱方的無奈。不過,既有文獻過于強調大國對緬甸國際身份的期許,但僅僅強調軍人外交政策不符合大國利益,并不能深層次揭露緬甸外交困境之所在。實際上,困之所以為“困”,在于緬甸既深陷其中難以自拔,其自身無力、無意走出,相反還一意孤行、以小博大,讓自己越陷越深。軍人上臺面臨的外交困境,往往不是接權行為本身帶來的,而是軍人上臺后新舊政權交替,產生不同于前政權的強烈反差,從而導致其國際身份和地位的不確定。面對這種不確定性,在制定和實施新外交政策的過程中,緬甸國內產生了主觀認知的內部沖突,或與他者(外國政府或國際組織)認知產生分歧,進而影響對外政策的實踐。如何識別這些沖突或分歧,需要回到具體的歷史中,追蹤主要行為體之間的互動過程。

二 國際身份危機及其對緬甸外交的影響機制

國際身份危機不同于傳統身份政治議題,其表現為傳統身份政治中“我群”認知的混亂,但這種不確定性又受到國際因素的驅動,繼而使得“身份”本身成為導向國內政權危機和對外關系危機的“雙向道”。本文擬將既有文獻提到的國際身份危機議題,從由內而外和由外而內兩個方向進行梳理,更為全面地展現國際身份危機的外交影響機制。同時,代入緬甸歷史進行一致性檢驗,梳理和提煉緬甸軍人干政有別于其他國家的特性,以便識別國際身份危機在緬甸外交中的個案特征。

(一)國際身份危機:由內而外與由外而內的循環機制

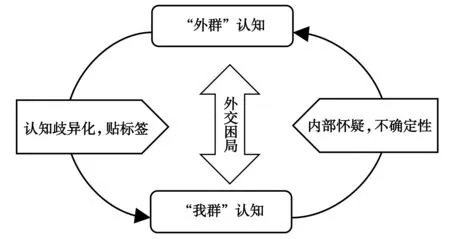

在后疫情時代與國際危機疊加的世界格局中,無論是烏克蘭危機帶來的俄羅斯國際身份危機,還是伊朗國內“頭巾”危機帶來的身份危機,都離不開國際權力博弈和地緣政治要素的驅動。對國家侵犯人權的貼標簽行為,最早源自美國國內20世紀70年代平權運動對于婦女和少數族裔權利的關注。當這些權利訴求越過國境,生成對其他國家的規范性要求時,就從“權利”轉化為“權力”,生成建立國際權力優勢的正當性工具(31)葛漢文:《“熊通困境”:國際體系中的身份政治與安全兩難》,《國際安全研究》2020年第6期。。一方面,西方對這些“非民主”國家進行制度區分,劃分“我群”與“他群”。另一方面,割裂這些國家的政府與社會,通過宣傳手段向當地民眾伸出橄欖枝,建立當地社會認同與西方價值的一致性。久而久之,外界認知的“標簽化”帶來了“我群認知”的不確定性。這些不確定性逐步發酵,形成身份危機由外而內和由內而外的循環惡化(如圖1示)。是否被卷入該循環,取決于相關國家執政者對身份危機的調節能力以及域外大國介入的強弱程度。泰國、埃及等國雖然也在20世紀10年代發生軍人政變,但這些國家有效調用了國內政治的約束力及與域外強國關系的調節機制(32)在調節內部身份沖突時,泰國國王的貢獻功不可沒,而埃及軍方則借前政府穆斯林兄弟會執政盡失人心而有效控制國內局面。更重要的是,兩個新政權與美國的友好關系基本上得到了妥善延續和繼承。,有效避免了陷入惡性循環。

圖1 國際身份危機的內外循環機制資料來源:筆者自制。

相反,緬甸軍人接權后深度卷入這一循環機制。一方面,軍人上臺后仍然希望保留緬甸的轉型國家身份,但西方對轉型國家身份有著苛刻的界定,不承認、不允許軍方加入“我群”陣營。另一方面,緬甸軍方為確保自身利益和合法性,只能在不確定性中尋找新的身份。由于當前國際體系既無法脫離無政府體系,同時在西方國家的話語主導下國際社會本身又體現出一定的等級性,緬甸軍人意圖建構新身份或試圖拉攏其他國家建立“內群體”的行為,被西方識別為“非我群類”的秩序破壞者,表現為群體區分和對立沖突,引發國家間的互動困境(33)姚璐、邢亞杰:《國際關系中的身份政治:內涵、運行邏輯與互動困境》,《國際政治研究》2022年第3期。。此外,內部調節也出現了問題。緬甸原本可以加入東盟共識,但因后者與西方都要求軍人與反對派和解,因此東盟共識就被識別為“他群共識”。相反,與俄羅斯抱團取暖更能建立“我群凝聚”,而這恰恰將緬甸卷入烏克蘭危機,被西方識別為“敵人”而遭到制裁和外交降級。

在國際身份危機的惡性循環系統中,內部不確定性與外部認知歧異扮演了同樣重要的作用。內部不確定性意味著“我群”身份的迷失,而外部認知歧異容易導向“他群”身份的建構與對立,且在身份危機不斷深化的過程中,歷史記憶也發揮了重要的作用。就緬甸而言,軍人再度回歸后,被普遍贊譽的緬甸政治轉型戛然而止,魅力領袖昂山素季再度入獄。一度被西方稱贊為“緬甸之春”的緬甸轉型,陷入了同“阿拉伯之春”類似的困境。“阿拉伯之春”給西亞北非國家帶來的混亂,給緬甸未來的發展帶來了不安的預期,加上軍人在緬甸歷史上行為的不確定性,共同導向緬甸歷史中悲劇時刻的“再現”——經濟落后,國家混亂,轉型未來黯淡。緬甸再度面臨“我們將會成為什么樣國家”的考問。只要緬甸看守政府無法錨定令人信服的國家前景,同時持續背離國際期待,就很難走出國際身份危機的惡性循環。

(二)緬甸歷次軍人接權及其相關國際身份危機

除2021年2月外,緬甸歷史上還出現過1958年10月、1962年3月、1988年9月三次軍人接權(34)李晨陽、張添:《緬軍歷次接管國家權力的異同》,《世界知識》2021年第6期。,但并非每次都伴隨身份危機問題。冷戰時期,國際認知體系中雖然尚未出現身份政治議題,但因意識形態、祖籍國認同對立等,也存在身份不確定性和認知歧異化。這些問題嚴重影響了緬甸民族國家建構,并深刻了塑造了今日緬甸的國際身份。要識別前幾次軍人接權是否伴隨國際身份危機,需要剖析其是否形成由內而外的“我群”認知不確定性,以及如何陷入與他者認知歧異沖突的循環。

1.從中立踐行者到孤立者:奈溫軍人時期的國際身份危機

1958年奈溫將軍接權后,基本延續了吳努時期的“積極中立主義”外交,如繼續推進并完成與中國簽署《邊界條約》,在中印之間斡旋兩國矛盾,積極保持與中東國家關系的同時出訪以色列等(35)Andrew Selth,“Burma’s Intelligence Apparatus”,Intelligence and National Security,Vol.13,No.4,1998,p.53.。至1960年交還政權給文官政府前,軍政內部認知相對統一,也未出現內外認知分歧。1962年,奈溫再度宣布接權、廢除憲法,逮捕包括總理吳努、總統貌盛在內的50多名前政府領袖和官員。隨后,奈溫以最高領袖身份,更換名義執政近27年。奈溫上臺時,國際格局處于冷戰高潮期,美蘇攻守易位,各國自顧不暇,奈溫政變的合法性問題并非各國關注的重點。相反,為防止緬甸倒向敵對陣營,英、蘇、中、印等大國很快就承認了奈溫政權,緬甸亦未出現內外認知沖突。

20世紀60年代中后期至70年代,奈溫著手建立“緬甸式社會主義”,力圖走區別于美蘇的第三路線,但其對外政策逐漸走向孤立。國際身份是建立在外部關系上的,外部身份危機往往源于信息不對稱帶來的誤解(36)Kevin Coe &Rico Neumann,“International Identity in Theory and Practice:The Case of the Modern American Presidency”,Communication Monographs,Vol.78,No.2,2011,pp.145-146.,而群體間孤立則極易造成信息不對稱和溝通障礙。奈溫為力證其建立的“緬甸式社會主義”政權與其前任不同,在公開講話中表示:“所有來自東方和西方集團的影響都已經滲透”(37)S. Bhattacharya,“Burma:Neutralism Introverted”,The Australian Quarterly,Vol.37,No.1,1965,p.57.,言外之意即原政府的積極中立不再適用。“所有不利于緬甸實施嚴苛中立主義(strict neutralism)的行為……都應該被限制”(38)S. Bhattacharya,“Burma:Neutralism Introverted”,The Australian Quarterly,Vol.37,No.1,1965,p.57.,奈溫以此驅趕了幾乎所有國際新聞機構,尤其是華文和英文新聞社。同時,國有化、本地化運動造成緬印、緬中關系波動,削弱了中立主義外交及與各國交好的根基。緬方依據《企業國有化法》開展資產沒收,至少20萬印度僑民被驅趕并導致印緬關系惡化。1966年緬甸限制外交使團活動和禁止華文教育,引發反華暴亂升級和暴徒沖擊中國大使館、殺害援緬專家劉逸事件,中緬關系一度惡化。

奈溫執政中后期,緬甸依照1974年憲法宣布“獨立自主,與各國交好,奉行和平共處原則”的外交政策(39)The Constitution of the Socialist Republic of the Union of Burma 1974,Printing and Publishing Corporation Rangoon,1974,Article 26.。然而,緬甸日益孤立于國際事務之外。首先,拒絕區域一體化的國際身份。奈溫認為,贏得與大國對話空間的關鍵在于雙邊而非多邊機制,卷入東盟國家這樣的集體身份不僅無濟于事,由于東盟成員主要是美國盟友,還將遷怒于蘇、中兩國(40)Asia Yearbook 1973,Hong Kong:Far Eastern Economic Review,1973,p.19.。奈溫同樣也拒絕緬甸成為一個南亞國家,印度牽頭成立南亞區域合作聯盟時邀請緬甸加入,遭到了拒絕。其次,放棄在第三世界國家中不結盟國家的身份。隨著美蘇冷戰加劇,一些不結盟運動國家難以堅持絕對不結盟的原則,印度、古巴、越南、菲律賓等國更是明確在美蘇集團中站隊。為了與這些國家“劃清界限”,緬甸選擇在1979年第六次不結盟運動會議上宣布退出不結盟運動。奈溫認為退出才說明“緬甸是真正遵守不結盟原則的國家”(41)(新加坡)尼古拉斯·塔林主編,王士錄等譯,賀圣達校《劍橋東南亞史(II)》,云南人民出版社,2003年,第503-504頁。,但實際上“退群”讓其國際身份充滿了極大的不確定性,一些聲音甚至質疑奈溫是在討好大國(42)Chi-shad Liang,Burma’s Foreign Relations:Neutralism in Theory and Practice,Westport:Praeger Publishers,1990,p.203.。20世紀80年代,緬甸貫徹更加嚴苛的孤立主義外交,拒絕外部援助,而國內治理失當,加上族群沖突頻發與經濟危機,被聯合國列入最不發達國家行列。

奈溫執政時期,緬甸以嚴苛為特征的“消極中立主義者”身份,取代了吳努時期一度讓緬甸被譽為第三世界領袖之一的“積極中立主義者”身份(43)Guy Wint,Spotlight on Asia,Longdon:Harmondsworth,1955,p.177;Virginia Thompson &Richard Adloff,Left Wing in Southeast Asia,New York:Sloane,1950,p.253.。這與軍人卷入國內民族沖突、疏于國家建設有關,也與危機由外而內后軍人的應對策略有關。奈溫將東盟國家和不結盟國家建立“他群”識別,逐漸切斷了在冷戰兩級格局時期保持第三方結伴體系以確保外交靈活性的可能。隨著幾次五年經濟計劃的失敗,緬甸國內關于“我們是誰”的質疑逐步增加,身份危機陷入到內外循環機制中,日漸孤立。“軍人不是合格的國家建設者”也自此成為緬甸政治中的一個魔咒,延續至今。

2.從孤立者到對立者:丹瑞軍人時期的國際身份危機

1988年8月8日,受全國性的游行示威影響,以國防軍總參謀長蘇貌、副總司令丹瑞為首的19名軍官宣布接管國家政權,組建國家恢復法治與秩序委員會(SLORC)作為國家最高決策機構,廢除1974年憲法,宣布1990年舉行大選。軍人內部發生的政變被視為“同意型政變”(coup by consent),即奪權者和被奪權者內部協調好的權力變動(44)David I. Steinberg,Burma/Myanmar:What Everyone Needs to Know,New York:Oxford University Press,2009,p.81.。軍人改組的政黨聯邦團結黨(NUP)在1990年大選中慘敗于國父昂山之女昂山素季領銜的民盟,軍人不愿交權并軟禁了昂山素季。1993年1月,副總司令丹瑞取代蘇貌成為一把手,操縱國民大會,宣布緬甸進入“制憲過渡期”,緬甸迎來又一個20年期的軍人執政。

軍人過渡期直至2010年大選和2011年退役軍人上臺才結束,這段時間緬甸的國際地位一落千丈,經常比肩美歐眼中的“失敗國家”如朝鮮、索馬里、阿富汗,并被稱為“放逐國”(Pariah States)(45)Jonathan T. Chow &Leif-Eric Easley,“Persuading Pariahs:Myanmar’s Strategic Decision to Pursue Reform and Opening”,Pacific Affairs,Vol.89,No.3,2016,pp.525-526.。實際上,蘇貌、丹瑞時期的對外政策相比奈溫時期已經寬松開放很多,如利用東南亞地區認同迅速加入了東盟,與印日改善關系并保持與西方接觸,等等。然而,緬甸未能改善國際身份,仍然陷于內外循環的不確定性與認知歧異中,乃至淪為國際秩序的對立者。

首先,緬軍維持無憲政(nonconstitutional)狀態,錯過了主動塑造“我群”身份的黃金時期。吳努與奈溫時期緬甸難以建立統一而無紛爭的主權國家,源于緬族與少數民族身份界定一開始就存在的裂痕,蘇貌—丹瑞軍政權通過多項雙邊停火協定暫時壓制住少數民族分裂主義,卻礙于美西方“還政于民”的壓力,沒有及時完成制憲。即便2008年憲法的出臺,也是在2007年“袈裟革命”和2008年“納爾吉斯”風災帶來的高壓之下倉促出爐。緬甸在1988—2010年這20年無憲政時代,錯過像越南革新開放那樣重塑身份的時機,反而留下了更多負面身份。比如,大衛·威廉姆斯認為緬甸“既丟了民主,又失了和平”(46)David C. Williams,“Constitutionalism Before Constitutions:Burma’s Struggle to Build a New Order”,Articles by Maurer Faculty,No.492,2009,p.1660.,馬丁·史密斯則認為是“相互承認”(mutual recognition)的丟失,即喪失了相互間身份重構的機會(47)Martin Smith,Burma:Insurgency and the Politics of Ethnicity,London:Zed Books,1999,pp.79-80.。

其次,國內政治裹挾人道主義危機加劇了與“他群”認知的歧異化。緬甸軍人雖然與西方在對待昂山素季的問題上有分歧,但仍未放棄多渠道改善關系,只是因為緬甸國內危機的爆發而頻頻受挫。2003年德巴茵事件、2007年“袈裟革命”和2008年“納爾吉斯”風災都不同程度被定性為人權危機或人道災難,尤其是2008年風災期間,軍政府一方面無力救災卻忙于憲法公投,另一方面則拒絕國際組織介入救災行動,最終釀成了13.8萬人死亡和失蹤的慘劇(48)“Myanmar’s Charter Sils Through Referendum”,Reuters,May 26,2008,https://www.reuters.com/article/us-myanmar-referendum-idUSSP33290120080526。此外,緬孟邊境1991—1992年和1996年再度爆發難民潮,而軍政府拒不承認羅興亞人系緬甸本土族裔,遣返不力,招致人道危機,且拒絕同國際相關方就此問題進行溝通。

再次,西方借緬甸無憲政間隙的認同丟失,肆意在緬甸國際身份上附加各類貶義詞,也對緬甸國際身份危機負有不可推卸的責任。2005年1月18日,美國候任國務卿賴斯將緬甸稱為“暴政前哨”(outposts of tyranny),與朝鮮、伊朗、古巴、津巴布韋、白俄羅斯并稱為“蔑視民主與人權的集中區”(49)“Opening Statement by Dr. Condoleezza Rice”,Senate Foreign Relations Committee,Jan. 18,2005,http://foreign.senate.gov/testimony/2005/RiceTestimony050118.pdf。2007年5月,布什稱緬甸是“對美國國家安全和外交政策持續的不尋常的特殊威脅”(50)Gary Clyde Hufbauer,Jeffrey J. Schott Kimberly Ann Elliott &Barbara Oegg,“Case:88-1 US/EU/Japan v. Burma (1988- :Human Rights,Democracy,Narcotics)”,May 1,2008,https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/case-88-1。美國作為超級大國,給緬甸國家形象附加的影響對后者這樣的弱國是破壞性的,也奠定了緬甸受孤立而難以自拔的身份基調。

從奈溫時期到丹瑞時期,緬甸國際身份從孤立者到對立者,經歷了時間跨度長、影響大的兩輪身份危機,也恰恰對應了軍人執政數十年來,緬甸作為“竹幕后國家”所面臨的外交困局(51)“竹幕”是冷戰期間西方國家對亞洲社會主義陣營與資本主義陣營邊界的稱呼,冷戰后沿用,主要用以指責一些國家事情不公開,難以窺見真相。參見Andrew Buncombe,“Burmese Shadows—A Glimpse Behind the Bamboo Curtain”,Independent,https://www.independent.co.uk/voices/our-voices/the-foreign-desk/burmese-shadows-a-glimpse-behind-the-bamboo-curtain-8223151.html,October 2012.。軍方難以走出國家建設的困境,緬甸被不斷貼標簽,成為“他群”認知中的異類,內部則受不確定性的沖擊,無法重新找回“我群”認知。不過,以丹瑞為首的軍人領袖,自2003年提出“七點民主路線圖”后,斷續以加快轉型來換取國際信任,通過2010年大選實現“脫去軍裝”的自上而下改革。盡管歷經陣痛,緬甸仍然迎來了2011—2020年的十年黃金身份重塑期。

三 2021年后緬甸的國際身份危機及其外交困境

2021年緬甸軍人接權后,看守政府喚起人們對半個多世紀以來軍人執政中緬甸數次身份危機的記憶,這是歷史在不同代際間對“同一群人”的認知映射。但更重要的是,在2011—2020年這段更近的歷史時期內,緬甸受益于去軍人化與政治轉型,在重建國際身份的過程中享受到包容性開放的紅利。2021年軍人回歸后,這些紅利受國內抗爭政治與國際制裁的影響而流失殆盡。緬甸看守政府的國際身份危機,是不同歷史階段由內而外和由外而內認知歧異共同糾纏的反饋,也是緬甸從相對確定重新回歸不確定性的結果。

在討論新的危機前,有必要看看新舊危機之間的轉機——2011—2020年的“轉型十年”究竟給緬甸帶來了什么?這段時期越能帶來緬甸的“我群”認知確定性,并消弭與“他群”的歧異,則越能說明身份危機與外交困境之間的關聯性。2010年11月7日,緬軍按承諾舉行自1990年來的首次議會選舉,退役軍人政黨鞏固與發展黨(后簡稱“鞏發黨”)贏得70%以上的壓倒性勝利。鞏發黨主席登盛2011年3月上臺主政,開啟了大刀闊斧的民主化轉型,并按承諾在2015年11月舉行選舉。2015年選舉中,長期在野的全國民主聯盟(后簡稱“民盟”)贏得壓倒性勝利,該黨領袖昂山素季在與前將軍丹瑞和現任總司令敏昂萊見面后,取得軍方同意上臺并使民盟2016年順利組閣和執政,直至2021年被推翻。轉型十年間,緬甸外交成績斐然,其背后是緬甸國際身份的轉變:一是強調“重新融入國際社會”的轉型國家身份,為緬甸國家建設錨定了清晰的方向,從而帶來緬甸國家形象的好轉;二是逐步明晰東盟身份,并且在2014年首次擔任東盟輪值主席國,國際地位擢升;三是回歸獨立自主不結盟的積極中立外交者身份,同時改善與中、美、印、日等大國的關系。后文將從這三個視角,即轉型身份、地區身份和中立身份,以個案分析和過程追蹤的方法,在反差中再現并驗證身份危機對緬甸外交困局的作用。

(一)轉型身份危機:從融入國際社會到重回孤立

2011年登盛政府上臺后,制定了“讓緬甸重新融入國際社會”的政策(52)U Ko Ko Hlaing,“Reform of Myanmar:Current Situation and Developing Trend”,Draft for International Meeting on Myanmar in 2014:Re-integrating into International Community,Yunnan University,Kunming,China,July 29-30,2014.,著力修復20世紀90年代與西方趨于冷淡的關系,并通過美國的支持得到轉型國家身份的認可。美國的認可一方面讓緬甸尋回能夠錨定國家前景的確定身份,另一方面也讓一些國家打消了與緬方交往可能激怒美國的顧慮,通過各類多邊場合重新識別緬方的“我群”身份。轉型身份成為緬甸贏得東盟盟友支持的依據之一,同時也讓其他西方國家重新注意到這片資源、勞動力和市場豐碩的沃土,帶來新增投資、貿易和援助。據此,緬甸積極走出1962年后的孤立主義者身份,打消國際社會對緬甸1988年后步入“非正常國家”的認知(53)Matthew B. Arnold,“Myanmar’s Search for Normalcy in an Abnormal World”,LSE Ideas,Nov. 2020,pp.3-4.。

轉型身份的本質之一是國內身份的明確化和國內外認知的同一化。轉型開啟前,緬甸缺乏足夠的開放度,國際認知基于人們對“黑箱”內部的遐思。國家主權尚存割裂,國家建設遠未完成,缺乏足夠開放的經濟……這些相對確定的挫折填補到緬甸相對不確定的治國理政中,逐步出現“軍人誤國”的標簽。2011年開啟的轉型賦予緬甸國家民主與發展的使命,國際觀眾開始從“一人一票”的選舉政治中觀察緬甸政治走向,填補了歷史中的不確定性。其中的關鍵變量之一是昂山素季在緬甸身份的合法化。2011年11月13日,被斷續軟禁了20多年的昂山素季得以釋放。昂山素季作為緬甸最大反對黨民盟的領袖,疊加了國父之女、諾貝爾和平獎得主等榮譽,她的釋放一度成為國際社會,尤其是西方國家識別緬甸是否符合轉型身份的重要標準。2012年,昂山素季率民盟參加緬甸議會補選,奪得45個候補議席中的43個席位,其本人也成為議員并在議會任職(54)“Burma’s Aung San Suu Kyi Wins By-election:NLD Party”,BBC,Apr. 1,2012,https://www.bbc.com/news/world-asia-17577620。也正是自2012年開始,西方在外交、投資、援助等方面加大對緬傾斜力度。2012年11月,美國總統奧巴馬訪緬,成為美國歷史上首個訪緬的在任總統。2016年9月,擔任緬甸最高實權領袖不到半年的昂山素季赴美訪問,奧巴馬政府正式宣布停止實施針對緬甸的行政制裁令,并重啟兩軍交流(55)“Myanmar’s Aung San Suu Kyi Visits US”,The VOA,Sep.15,2016,https://www.voanews.com/a/aung-san-suu-kyi-us-visit/3510376.html。在美國的帶動下,歐洲及日本、澳大利亞等也紛紛與緬甸改善關系。

緬甸重新被國際社會尤其西方國家接納,其認知特征有著根深蒂固的分裂性,即昂山素季代表的“文官緬甸”是“自己人”,而軍方代表的“軍人緬甸”始終是“他者”。這種認知在民盟執政時期暴露無疑,其特征是大力支持民盟去軍人化,對軍方在憲法中表現出來的特權則百般數落,這加劇了民盟政府雙頭性質的分裂(56)張添:《后軍人時代緬甸的“雙頭政治”及其外交影響》,《東南亞研究》2020年第1期。。西方政壇和媒體對緬甸軍、政雙方抱有較為割裂的身份偏見,因此昂山素季在2017年羅興亞人危機后表現出不反對甚至偏向軍方的立場時,前者表示極為困惑(57)Zoltan Barany,“Burma:Suu Kyi’s Missteps”,Journal of Democracy,Vol.29,No.1,2018,pp.5-19.。在岡比亞代表伊斯蘭會議組織(OIC)起訴緬甸軍人種族清洗后,昂山素季作為辯護方代表前往海牙法庭應訴,更引發一些西方人權組織和輿論的不滿甚至譴責。

國際輿論對緬甸轉型身份的認知,不接受軍人在對外宣傳中強調的“軍人是緬甸有秩序的繁榮民主的締造者”,也不承認軍人對緬甸轉型的領導權。因此,當“2·1”事件爆發,尤其是反抗者政權“民族團結政府”建立平行議會、政府和軍隊后,“誰代表緬甸”的問題很快就形成內外歧異。一是“軍人緬甸”,即重新執掌政權的看守政府,其背后是緬甸保守派精英。看守政府目前已經得到了俄羅斯、柬埔寨等國的正式承認,并與不少國家恢復了正常的經貿合作。但是,軍人任命的聯合國代表得不到聯合國大會的承認,亦鮮有國家公開承認敏昂萊的國家領袖地位,合法性危機仍是軍人面臨的最大挑戰。二是“文官緬甸”,即表面上仍是昂山素季代表的前政府和2020年大選勝選政黨。但是,民盟主要領袖被軍人判刑、追捕、驅散或處決,該派別逐漸被以暴力反抗軍人的“革命派”所架空,亦無法有效贏得外部支持。三是“抵抗緬甸”,由前政府不愿接受軍人執政的文官精英和民族地方武裝作戰人員組成。該派以“民族團結政府”為基地,同時得到前政權駐聯合國特使覺莫吞的支持。雖然“民族團結政府”與軍方實力不匹配,但卻在美國、英國、法國、捷克、韓國、澳大利亞等多國建立辦事處,并得到部分國家議會的公開支持。

緬甸轉型身份危機伴隨著“誰代表緬甸”的不確定性與分歧而來。軍人接權已逾兩年半,緬甸仍處于事實上的分裂狀態。前民盟政權作為“文官緬甸”主權身份的象征日益消散,“軍人緬甸”統而難治,“抵抗緬甸”則使緬甸內政外交割裂而混亂。2023年2月,軍方宣布延長全國緊急狀態,并坦言其能有效控制的地區只占330個緬甸鎮區中的198個,即不足2/3(58)【緬】《緬甸聯邦共和國國防與安全委員會會議(1/2023)2月1日在內比都舉行》,緬甸軍方宣傳網站,2023年2月1日,https://dsinfo.org/node/6026?d=1。在軍方難以控局的情況下,緬甸很難在短期內重新恢復統一的國際身份。

軍人接權帶來的緬甸身份分裂并非偶然,所謂“冰凍三尺非一日之寒”。2011年以來的緬甸轉型之所以為西方所稱道,是因為這10年的轉型是緬甸軍人精英、文官精英、底層民眾和國際民主制度主義者們共謀的結果。緬甸從1988年以來的“放逐者”身份轉瞬變為“民主社會的新星”,不是這個國家本質上產生了根深蒂固的變化,而是因為民主轉型者身份符合國際國內主要相關方利益的最大公約數。然而,2021年的軍人接權打破了各方的利益平衡,使這個各方共同支撐的“緬式民主”迷思分崩離析。

一些觀察者認為,緬甸是因為軍人上臺而失去民主轉型者身份的(59)“Myanmar Events of 2021”,Huam Rights Watch,Dec. 12,2021,https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/myanmar-burma;“Myanmar:Freedom in the World”,Freedom House Website,2022,https://freedomhouse.org/country/myanmar/freedom-world/2022/,但這并不準確。看守政府發布的“五點路線圖”和“九項任務”均有“延續緬甸民主轉型”的意圖,只是更強調軍人的領導地位(60)“The Speech on One-Year State Responsibilities Discharged by the State Administration Council Delivered by Chairman of the State Administration Council Prime Minister Senior General Min Aung Hlaing”,The Global New Light of Myanmar,Feb.2,2022,https://myanmar.gov.mm/news-media/news/latest-news/-/asset_publisher/idasset354/content/the-speech-on-one-year-state-responsibilities-discharged-by-the-state-administration-council-delivered-by-chairman-of-the-state-administration-council。從本質來說,2021年軍人接權是要奪取緬甸轉型的領導權,而不是要否認轉型本身。2015年的權力過渡和昂山素季的上臺、21世紀彬龍大會機制的延續,曾被視為政治妥協的藝術。但正如塞爾斯在《緬甸的軍事心態》中所說,軍人的意識形態,即穩定、統一和主權這“三大事業”來源于緬甸屈辱的殖民歷史,使其形成“以隔絕來確保本體安全的堡壘心態”(61)Andrew Selth,Myanmar’s Military Mindset:An Exploratory Survey,The Griffith Asia Institute,2021,p.29.。然而,以民盟為代表的文官精英標榜“戰斗的孔雀”,執政后以《國務資政法》和修改憲法為契機,試圖打開軍方的“堡壘”。雙方目標南轅北轍,負和博弈持續五年,2020年大選中民盟的壓倒性獲勝與對軍方寸步不讓的姿態成為矛盾激化的導火索。

軍方重新接管政權原本是一個政治力量妥協失敗的國內政治問題,但軍方忽略了轉型之所以能夠迅猛順利,少不了西方轉型“共謀者”的默許。軍人認為緬甸2011年后的國際身份是由其自上而下“有秩序的繁榮民主”轉型所締造的(62)“Speech Delivered by Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Maha Thray Sithu Min Aung Hlaing at the Military Parade in Honour of the 76th Armed Forces Day on 27 March 2021”,The Global New Light of Myanmar,Mar. 28,2021,https://www.gnlm.com.mm/speech-delivered-by-commander-in-chief-of-defence-services-senior-general-maha-thray-sithu-min-aung-hlaing-at-the-parade-of-the-77th-anniversary-armed-forces-day-on-27th-march-2022/;“Tatmadaw Has Been Steadfastly Leading Establishment and Development Tasks of the State,Fulfilling the Needs of the Country:Senior General”,The Global New Light of Myanmar,Mar. 26,2021,https://www.gnlm. com.mm/tatmadaw-has-been-steadfastly-leading-establishment-and-development-tasks-of-the-state-fulfilling-the-needs-of-the-country-senior-general/,但在美西方看來,緬甸國際身份是由昂山素季為代表的“親民主派”文官領袖與軍人長達數十年的政治抗爭贏來的。國內外利益相關方的信息和認知鴻溝,共同鑄就了2021年后緬甸主權國家身份的分裂。這些分裂給緬甸帶來了眾多外交難題,包括部分國家對緬甸的外交降級、孤立、制裁和譴責等。

經濟制裁是“里”,對緬軍政治生存的外部環境有著相對致命的影響,外交降級是“表”,是西方否認緬軍國際身份的程序補充。自2021年2月11日起,截至2023年9月,美國已經對緬開啟了19輪制裁。在2023年新增的制裁中,美國繼續援引白宮第 14014號行政令和《緬甸制裁條例》(BSR),除了定向制裁緬甸能源部、國防部、航空燃油、礦業企業,還將制裁指向緬甸國有銀行和緬甸人在新加坡注冊的公司(63)“Treasury Sanctions Officials and Military-Affiliated Cronies in Burma Two Years after Military Coup”,U.S. Department of the Treasury,Jan.31,2023,https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1233;“Sanctions Risks Associated with Provision of Jet Fuel to the Burmese Military”,U.S. Department of the Treasury,Mar.24,2023,https://ofac.treasury.gov/media/931501/download?Inline。美國不僅自己開啟制裁,也鼓動盟友共同行動。“對緬一致制裁”的集體行為,也是啟動“他群認知”來懲罰緬甸的立足點。2023年新增的制裁中,美國財政部顯著標明該項行動為“與加拿大、英國、澳大利亞”的聯合行動(64)Ibid..。歐盟雖然只通過七輪制裁,但其對緬制裁適用范圍更廣,除制裁93名個人和18個實體外,還包括禁運5G通訊設施、監控器等設備,以及凍結所有對緬援助(65)“Myanmar/Burma:EU Imposes Sixth Round of Sanctions Against 9 Individuals and 7 Entities”,European Council,Feb.20,2023,https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/02/20/myanmar-burma-eu-imposes-sixth-round-of-sanctions-against-9-individuals-and-7-entities/。西方制裁極大地影響了緬甸融資信用評級,進而使其在國際司法、國際金融方面的認同身份也遭到致命打擊。2022年10月,緬甸被國際反洗錢金融行動特別工作組列入黑名單,意味著緬甸在吸引外資、進出口貿易和國際金融合作中需要面臨嚴格審查,而涉緬新增項目無法接入國際金融體系很可能將導致非法洗錢、非法貿易激增。如果緬甸持續受孤立,未來對其采取行動的國際組織可能將繼續增多。

制裁給緬甸帶來的影響是內外疊加的。其一,緬甸對外關系更難平衡。制裁往往來自美西方國家的國內法律程序,具有一定的制度剛性,難以輕易取消,因此緬甸看守政府短期內很難像前屆政府一樣維系與各國普遍交好的狀態(66)張添:《國際合法性競爭及緬甸看守政府外交布局的差序與搖擺》,《南亞研究》2022年第4期。。制裁侵蝕了緬方與部分國家保持友好往來的合法性基礎,除美國盟友追隨美方譴責、制裁緬甸外,原本對緬政策追求獨立自主的國家也受到影響而謹慎觀望。比如,印度雖然堅持派出新大使赴緬遞交國書,但囿于西方經濟制裁,與緬甸交往僅僅限于軍事與原有經濟項目合作,新增投資保持觀望,借口則是“法治和民主進程須得到維護”(67)“Press Statement on Developments in Myanmar”,Ministry of External Affairs,Government of India,Feb.1,2021,https://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/33434/Press+Statement+on+developments+in+Myanmar。其二,緬甸危機外溢長期化。緬甸危機被國際救援委員會列為2022年全球十大危機之一,同時也在國際危機組織2023年全球危機預測榜中榜上有名(68)“The Top 10 Crises the World Can’t Ignore in 2022”,International Rescue Committee,July 18,2022,https://www.rescue.org/article/top-10-crises-world-cant-ignore-2022;“Watch List 2023”,Jan.31,2023,International Crisis Group,https://www.crisisgroup.org/global/watch-list-2023。由于制裁已經既成事實,緬甸各方難以形成內部妥協時,都有歸咎于對方的傾向,更無意接受國際調解,反而訴諸更為極端的手段。緬甸看守政府認定制裁來自西方對“恐怖主義”者的支持,在無法反制西方時,只能將槍口對準反對派。為表明緬甸看守政府的決心,軍人宣布將以恐怖主義罪名對前民盟議員漂澤雅托(Phyo Zeya Thaw)等四人實施絞刑(69)該項刑罰實施意味著緬甸自1990年以來首次重啟司法處決,并且也是自1976年以來首次恢復絞刑。參見“Myanmar Junta’s Nod for Activists’ Death Sentences Draws Global Ire”,The Irrawaddy,June 6,2022,https://www. irrawaddy.com/news/burma/myanmar-juntas-nod-for-activists-death-sentences-draws-global-ire.html#:~:text=%E2%80%9CDeath%20sentences%20imposed%20by%20the,is%20committing%20a%20grave%20crime。聯合國人權機構譴責軍方處死政治對手的行為可能觸犯“反人類罪”,但沖突的另一方——“民族團結政府”也開展了暗殺行動,對象包括世界衛生組織當地雇員(70)“U.N. Calls for Justice after Fatal Shooting of Myanmar WHO Worker”,Reuter,June 9,2022,https://www. reuters.com/world/asia-pacific/un-calls-justice-after-fatal-shooing-myanmar-who-worker-2022-06-09。

濫用單邊制裁的“長臂管轄”讓緬甸轉型和回歸正軌更加緩慢,無益于緬甸國際身份的重構,反而會助長分裂。對此,西方只能訴諸新的制裁來懲罰,但一輪輪制裁下來,緬軍政治生存的根基并未受到動搖,反而損害了其他國家在緬投資的利益和緬甸的社會經濟民生。在西方的制裁下,不少外資企業宣布將以停止投資、直接關閉項目、項目轉售等方式撤離緬甸,其中能源行業包括法國道達爾、美國雪佛蘭、澳洲伍德賽德、瑞士彪馬公司等,其余行業還包括挪威電信、日本麒麟、英國瑪莎百貨、澳洲澳新銀行等。為避免外資流失,緬甸看守政府采取嚴苛的外匯管制,社會面出現油荒、電荒共振(71)《緬甸央行強制結匯令引發外國不滿 日本大使館向緬方發函索取豁免權》,〈緬〉《金鳳凰報》,2022年4月4日,http://www.mmgpmedia.com/static/content/YW/2022-04-06/961321411304099840. html,同時也打擊到占前屆政府出口量約1/3的成衣加工行業,使數十萬工人面臨失業困境。據亞洲開發銀行統計,緬甸2022年貧困率達到46.3%,相比2017年的24.8%增加約兩倍,已經回到了2005年以前的水平(72)Asian Development Outlook April 2023,Asian Development Bank,April 15,2023,https://www.adb.org/sites/default/files/publication/863591/mya-ado-april-2023.pdf,p.217.。

伴隨經濟制裁而來的,是美西方國家帶頭開啟的外交降級,主要表現是:其一,部分國家下調與緬甸的外交關系,如英國、美國分別在2021年8月、2022年12月將與緬甸的關系從大使級降為代辦級,澳大利亞、德國、丹麥、意大利和韓國也有相似舉動。其二,部分國家如馬來西亞、文萊、菲律賓、新西蘭等直接召回和調整使節,有些國家如愛爾蘭、西班牙、奧地利等則在緬甸之外的第三地任命駐緬大使(73)【緬】《與軍事委員會的關系正在降級》,伊洛瓦底網站,2022年5月11日,https://burma.irrawaddy. com/news/2022/05/11/251801.html。其三,部分國家或國際組織雖未表態降級,但直接或間接援助“民族團結政府”并停止與看守政府打交道,如歐盟、法國、比利時、捷克等。2021年,在美國正式外交降級前,總統拜登簽署國防授權法案(NDAA),授權7700億美元國防開支,提交了關于敦促美國政府使緬甸“民族團結政府”合法化的條款(74)Zachary Abuza,“What the National Defense Authorization Act Means for US Policy Toward Myanmar”,The Diplomat,Dec. 31,2021. https://thediplomat.com/2021/12/what-the-national-defense-authorization-act-means-for-us-policy-toward-myanmar/。外交降級雖不比經濟制裁致命,但展示了西方世界否認緬甸看守政府合法性的“表里如一”的姿態,緬甸轉型身份的國際認同危機雪上加霜。

(二)地區身份危機:從共同體“新寵”到“東盟中心”的斷裂帶

東盟成員是緬甸的重要國際和地區身份。轉型十年來,緬甸將“東盟優先”作為實際上的外交政策。2014年,東盟成員國堅定支持緬甸擔任輪值主席國,登盛政府通過密集外交,向世界推介“東盟共同體”;并且經受住南海問題等考驗,主場成功舉辦第25屆東盟峰會及系列會議,贏來中美等大國的認可,一度被認為從國際社會的“棄兒”變成了“寵兒”(75)《借成東盟輪值主席國之機 緬甸積極拓展外交空間》,人民網,2014年12月10日,http://world. people.com.cn/n/2014/1210/c157278-26180802.html。

地區身份之所以發揮重要作用,與東盟給緬甸帶來的身份確定性以及有效緩解各國對緬甸事務的分歧有關。緬甸1997年加入東盟,正式確立了與前政府不同的“我群”身份。由內而外來看,通過東盟支持換取國際支援,是贏得轉型不可或缺的一部分。緬甸通過加入東盟,突破了1990年大選后拒絕承認民盟獲勝和軟禁昂山素季帶來的外交圍堵,使得緬甸軍政府在缺乏憲政的條件下,可以用更加正式的外交渠道來爭取國外承認、投資和貿易。由外而內來看,緬甸自加入東盟后出現了多輪外交危機,東盟雖然在此過程中受西方施壓多次出現“重新考慮緬甸東盟成員身份”的狀況(76)Sol Jose Vanzi,“Pinoy Activists Get 5 Years in Myanmar”,Philippine Headline News Online,Aug.15,1998,http://www.newsflash.org/199808/hl/hl000828.htm,但從最終結果來看,東盟各國不僅經歷了考驗,還顯著增強了凝聚力。因此,東盟有必要維系緬甸的“我群”身份,緬甸也有理由投桃報李,通過建構自身在東盟的身份并履行義務來避免東盟分裂。

“2·1”事件發生兩年來,緬甸的地區身份同樣也經歷了不確定性與內外認知歧異的沖擊。其一,“我群”內部的隔閡感增強,緬甸成為東盟建立中心地位的“斷裂帶”。緬甸持續與國際輿論對峙,讓有意勸和促談的東盟國家,尤其是輪值主席國陷入尷尬之境。主席國既要應對各國對緬態勢的不同看法、彌合成員國因緬甸問題產生的嫌隙,也要考慮如何減少域外大國對緬干涉,確保東盟在緬甸危機上的中心地位;既要考慮緬甸作為東盟不可或缺的一員如何恰如其分地參與東盟活動,同時又不能過于激起區域內外輿論的反對。其二,內外身份危機疊加,國家信任危機轉化為群體信任危機。緬甸自身拒絕妥協的姿態,導致其被視為一個從地區到國際社會的麻煩制造者,而東盟則被指責為緬甸危機的包庇者(77)“An ASEAN Way to Resolve the Myanmar Crisis”,East Asia Forum,Mar. 21,2021,https://www. eastasiaforum.org/2021/03/21/an-asean-way-to-resolve-the-myanmar-crisis/。對東盟各國而言,原本積極推行民族和解、聯合遣返難民的緬甸,成為內戰肆虐、難民再度涌出的國家。這對于日益蓬勃發展并正在充當“超級連接者”的東盟是一個極大的挑戰(78)張添、翟崑:《“東盟方式”對緬甸:“連接者外交”?》,《世界知識》2022年第22期。。其三,緬甸危機為域外大國干涉東南亞地區事務找到抓手。東盟日益暴露出在成員國內部危機爆發時,無法超越原有“東盟方式”的弊端。緬甸的國際身份危機正轉化為東盟的國際身份危機,即便東盟國家中最有實力的印尼,也直言緬甸問題將在其輪值主席國任內帶來難以逾越的巨大麻煩(79)Kenzie Ryvantya,“Myanmar Crisis Presents Major Challenge for Indonesia’s 2023 ASEAN Chairmanship”,Moderndiplomacy,Feb.5,2023,https://moderndiplomacy.eu/2023/02/05/myanmar-crisis-presents-major-challenge-for-indonesias-2023-asean-chairmanship/。有學者提議大國來做引領,部分媒體甚至直接呼吁美國來主導危機的解決(80)Lina Alexandra & M. Waffaa Kharisma,“ASEAN-Plus or Plus-ASEAN:The Roles of Regional Major Powers in Dealing with the Myanmar Crisis”,CSIS Policy Brief,Department of International Relations,Indonesia,pp.1-8;Scot Marciel,“With ASEAN Stuck,It Is Up to U.S. to Lead on Myanmar”,Nikkei Asia,Feb.21,2023,https://asia.nikkei.com/Opinion/With-ASEAN-stuck-it-is-up-to-U.S.-to-lead-on-Myanmar。

緬甸地區身份危機的外交影響,在緬甸與東盟特使的矛盾中可見一斑。2021年4月24日,東盟領導人特別峰會提出解決緬甸問題的“五點共識”,緬甸問題特使的組建是共識之一(81)五點共識”可概括為“停止暴力、建設性對話、東盟特使調解、人道主義援助、特使赴緬與各方會晤”。參見“Myanmar Junta Says No to ASEAN Envoy Visit until ‘Stability’ Established”,Mizzima,May 9,2021,https://www.mizzima.com/article/myanmar-junta-says-no-asean-envoy-visit-until-stability-established/。但是,隨著緬甸在東盟地區身份的惡化,以特使為驅動的“五點共識”也逐步受挫。首先,緬甸軍方拒絕以“東盟方式”斡旋緬甸內部矛盾,使緬甸難以重塑地區身份。“東盟方式”挽救緬甸身份危機的主要路徑,是重塑緬甸作為小群體身份的地區身份,同時逐步擴大其融入國際社會的大群體身份。然而,緬甸國內產生嚴重的政治力量對峙,而各方均無意接受緬甸問題特使關于“和談”的建議。作為職業作戰者的軍人們之所以拒絕任何形式的妥協,如《外交學人》東南亞主編斯特蘭吉奧(Sebastian Strangio)所說,軍人在十年轉型期中地位受到沖擊后,需要重塑其國家權力中心的權威,奉行“絕對服從”的特定原則和規范,拒絕任何形式的退讓(82)Andrew Nachemson,“Misreading the Room:Why Hun Sen is Failing on Myanmar”,Mar.30,2022,https://www.aljazeera.com/news/2022/3/30/misreading-the-room-why-hun-sen-is-failing-on-myanmar。對敏昂萊而言,任何放過對手的疏忽都會讓昂山素季這位具有超凡魅力的領袖重新崛起。在抓住反對派各項罪名,尤其是“恐怖分子”這個“任何情況下都無需妥協”的理由后,緬甸看守政府拒絕一切形式的對話(83)“Speech Delivered by Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Maha Thray Sithu Min Aung Hlaing at the Parade of the 77th Anniversary Armed Forces Day on 27th March 2022”,The Global New Light of Myanmar,Mar. 24,2022,https://www.gnlm.com.mm/speech-delivered-by-commander-in-chief-of-defence-services-senior-general-maha-thray-sithu-min-aung-hlaing-at-the-parade-of-the-77th-anniversary-armed-forces-day-on-27th-march-2022/。同時,反對派亦拒絕特使“與軍人有效談判”的提議。東盟特使一度被沖突雙方視為最不受待見的角色(84)“Myanmar Crisis:Military Must Be Part of Talks But Peace Solution Cannot Be Junta-Led,Says UN Special Envoy”,Channel New Asia,Feb. 1,2022,https://www.channelnewsasia.com/asia/myanmar-coup-junta-un-special-envoy-noeleen-heyzer-nug-2471056。2021年東盟特使、文萊外長艾瑞萬訪緬未能成行,2022年東盟特使、柬埔寨外長布拉索昆兩度訪緬均被限制與昂山素季會面,并取消了年末的訪問計劃。

其次,緬甸逐漸失去借東盟平臺間接與國際對話、詮釋局勢和政策的機會。對于緬甸危機,東盟一直秉持與西方截然不同的解決方案。在西方看來,應禁止緬甸軍人代表緬甸出席一切多邊活動,但東盟國家保留了軍人代表出席部分多邊會議的機會及與緬方接觸的可能。客觀來說,這有利于促進各方補齊信息、相互理解,緩解緬甸危機。然而軍人接權兩年來,東盟特使訪緬未能實現勸和促談的目標。出于西方的強勢壓力,東盟逐步退讓。自2021年下半年起,東盟各國不邀請緬甸軍人領袖和外長出席正式場合會議,包括東盟領導人峰會、外長會、美國—東盟特別峰會和亞洲安全峰會等。自2022年東盟峰會后,東盟開始謹慎對待軍人部長級官員參會,一度拒絕緬甸國防部長出席東盟防長會議(85)“Myanmar Junta Defense Minister Snubbed by ASEAN”,The Irrawaddy,Nov.22,2022,https://www. irrawaddy.com/news/myanmar-junta-defense-minister-snubbed-by-asean.html。雖然東盟仍爭取保留緬甸派遣非政治代表出席會議的權利,但緬方認為這折損了國家的權益和形象,斥責東盟各國違反《東盟憲章》,拒絕派遣任何代表(86)“Press Release”,Myawady,Oct. 25,2021,https://www.myawady.net.mm/node/17509/。緬甸問題是各類東盟多邊會議的主要問題之一,但緬甸作為當事方的缺席,關閉了其利用多邊場合與國際社會對話的通道。在信任鴻溝逐漸拉大的情況下,一旦失去東盟這道“屏障”,緬甸將暴露在國際權力對峙、道義、法律與輿論的直接考問之下。

再次,“五點共識”能夠發揮作用的空間日益削弱,緬甸將面臨被域外國家直接干涉的挑戰。東盟在緬甸危機后第一時間進行多邊磋商并形成“五點共識”和特使機制,其本質是依據“東盟大家庭”的權威,以一種各方都能接受的方式,有條件地接受緬甸軍人看守政府。緬甸雖然口頭上承諾尊重“東盟方式”,但實際行動中無法積極兌現“五點共識”,不僅透露了其外交政策缺乏承諾一致性,還間接體現了其對“東盟大家庭”缺乏尊重。東盟特使與緬方磋商解決問題時,緬甸職能部門負責人得以參加經濟、文化、國防相關多邊會議,如東盟經濟一體化高級別工作組會議、災害管理會議等。但緬甸并未借非正式場合與東盟探討解決問題的方式,而是宣介軍方無意與反對派對話的立場。久而久之,東盟各國對“五點共識”熱情銳減。2022年東盟峰會雖然艱難維系了“五點共識”的框架,但各方分歧重重,印尼、馬來西亞、菲律賓主張采取更加嚴苛的方式,但遭到泰國、柬埔寨等國的激烈反對(87)Wayne Arnold,“Rift over Myanmar Emerges at ASEAN Summit”,The New York Times,Nov.19,2007,https://www.nytimes.com/2007/11/19/world/asia/19iht-asean.3.8393052.html。峰會后,泰國牽頭主辦東盟緬甸問題“特別峰會”,但除了越、老、柬外,其他東盟國家均缺席(88)“Thailand to Host Non-ASEAN Meeting on Myanmar”,Thaipbsworld,Dec.18,2022,https://www. thaipbsworld.com/thailand-to-host-non-asean-meeting-on-myanmar/。隨著東盟“五點共識”效益遞減,部分域外大國開始摩拳擦掌,一旦西方國家繞開聯合國安理會強勢介入,緬甸外交危機將演化為安全危機。

(三)中立身份危機:從大國平衡外交到卷入烏克蘭危機

2011年緬甸登盛政府開始重塑“與所有國家交好”的外交,嘗試回歸20世紀60年代緬甸的“積極中立主義者”身份。緬甸轉型十年來雖然經歷了兩屆不同背景的文官政府,但兩屆政府都沿著“獨立自主的不結盟外交”方向在走。登盛政府更重視大國平衡,強調與西方修補關系的同時,也在積極調節中緬關系遇到的波折(89)李晨陽、張添:《緬甸政治轉型與登盛政府對華政策調整》,《東南亞研究》2018年第2期。。民盟政府延續與各方交好的政策,國務資政兼外長昂山素季還公開表示:“緬甸一貫堅持傳統中立外交。”(90)“Interview Q &A with Aung San Suu Kyi:We See China and Japan as Friends”,Nikkei Asia,Oct. 23,2019,https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/Q-A-with-Aung-San-Suu-Kyi-We-see-China-and-Japan-as-friends/

與轉型身份、地區身份偏向個體識別的導向不同,中立身份更強調緬甸在國際結構中的地位以及作為中小國家如何處理與大國關系,是一種整體識別。緬甸一度以中立主義者身份自居,降低其國際身份的不確定性。在緬甸退出不結盟運動前,堅定且嚴苛的中立路線促使其成為不結盟運動的領袖之一,東盟國家也數次希望能夠吸納緬甸加入,以修補輿論對東盟“倒向美國”的印象。1988年軍人執政后,緬甸雖然也在外交政策中提及“不結盟”,但卻在實踐中有所背離,尤其是一度在安全和經濟上依賴中國,被渲染為對華“一邊倒”(91)Yun Sun,“China’s Strategic Misjudgment on Myanmar”,Journal of Current Southeast Asian Affairs,Vol.31,No.1,2012,p.74.。轉型開啟后,緬甸政府重新強調不結盟身份,且在實踐中也盡可能與中、美等大國同時交好。緬甸外交雖然出現了左支右絀般的搖擺,但總體上保持平衡(92)姚穎:《左支右絀——緬甸中立外交的堅守與調適》,《東南亞研究》2018年第2期。。伴隨中立身份而來的,是緬甸外交的正常化和可預期化。在一系列平衡外交中,緬甸成功爭取到不同國家尤其是大國對其轉型的共同支持。

軍人再度回歸后,緬甸曾經嘗試繼續踐行中立主義外交。作為看守政府總理的敏昂萊在公開講話中重申緬甸奉行“不結盟”原則(93)“Myanmar Continues to Practise Independent,Active and Non-aligned Foreign Policy:Senior General”,The Global New Light of Myanmar,Feb. 19,2021,https://www.gnlm.com.mm/myanmar-continues-to-practise-independent-active-and-non-aligned-foreign-policy-senior-general/。軍人回歸伊始,盡管與西方關系緊張,還是傳出愿意花200萬美元雇傭以色列知名公關公司狄更斯與麥迪遜替軍人游說,證明軍人不想與西方關系惡化(94)“Israeli Lobbyist Paid $2m by Myanmar Junta to Defend Coup,Get Sanctions Lifted”,The Times of Israel,Mar. 10,2021,https://www.timesofisrael.com/israeli-lobbyist-paid-2m-by-myanmar-junta-to-defend-coup-get-sanctions-lifted/。然而,由于強烈的西方價值觀介入和國際政治、法律干涉,以及緬甸軍方在國際合法性問題上的劣勢,緬甸無力堅守中立外交。在美國《國防授權法案》明確給予緬甸反對派及其武裝力量支持后,緬甸軍方不得不逐步靠近與美國嚴重對立的另外一個大國——俄羅斯。

緬甸軍方靠近俄羅斯,原本被認為只是“權宜之計”,敏昂萊在采訪中否認會讓俄羅斯在緬甸駐軍(95)《俄羅斯未來會不會在緬甸駐軍?》,〈緬〉《金鳳凰報》,2022年9月15日,http://www.mmgpmedia. com/static/content/YW/2022-09-15/1020047025351299072.html,且緬俄關系的靠近一度被解讀為“防止緬甸過于依賴中國”或“在中俄兩國中間搞平衡外交”(96)Lucas Myers,“Too Close for Comfort:Southeast Asia’s Attempt to Balance with Russia Against China”,The Wilson Center,Nov. 9,2021,https://www.wilsoncenter.org/blog-post/too-close-comfort-southeast-asias-attempt-balance-russia-against-china。但在2022年2月烏克蘭危機爆發之后,緬俄關系得到了全面強化,緬甸看守政府公開譴責烏克蘭并支持俄羅斯,基本放棄了此前的中立外交姿態。緬甸軍方之所以放棄與西方改善關系,是因為西方堅持要求其“交還政權”,而軍方不可能放棄既有權力和利益。因此,卷入烏克蘭危機既是外交困局的肇始點之一,也是緬甸軍方維系政治生存的無奈之舉。

首先,緬甸看守政府通過尋求與俄方的“我群”認同,暫時避免了外交危機向安全危機的轉化。緬甸軍方尋求與西方緩和關系無果后,迅速尋找突圍之道。2021年6月,俄羅斯在緬甸軍人地位尚不穩固之際高調邀請作為緬甸過渡機構“國家管理委員會”主席的敏昂萊訪問,授予其俄聯邦國防部軍事大學名譽教授頭銜,使其通過專訪向世界澄清了緬軍若干內外政策,為緬軍緩和合法性危機提供了契機。烏克蘭危機后,緬俄積極討論增加俄羅斯小麥進口,緬方還表示考慮將盧布作為國際結算替代貨幣(97)《緬甸部長:緬甸提議在歐亞經濟聯盟和東盟之間使用人民幣和盧布結算》,俄羅斯衛星通訊社,2022年6月17日,https://sputniknews.cn/20220617/1041978675.html。敏昂萊稱俄羅斯是“真正的朋友”,批評“西方干涉緬甸內政”(98)“Union Minister Lt-Gen Yar Pyae Joins Virtual ASEAN Russian Federation Summit on Security Affairs”,The Global New Light of Myanmar,June 29,2021,https://www.gnlm.com.mm/union-minister-lt-gen-yar-pyae-joins-virtual-asean-russian-federation-summit-on-security-affairs/。在西方制裁與經濟壓力下,緬甸加大與俄羅斯經濟聯系,涉及石油、天然氣、水泥鋼鐵制造、化肥生產工藝、電力、交通運輸等領域(99)《俄媒:緬甸軍方發言人稱緬甸支持俄羅斯對烏特別軍事行動》,環球網,2022年2月28日,https://world.huanqiu.com/article/4702mIcyEVB。緬俄兩國之間的貿易依存度并不高,但成長空間大,且俄羅斯2017—2021年間是緬甸主要的軍事進口國和最大的空軍軍備供應國,占緬軍備進口的27%(100)Pieter D. Wezeman,Alexandra Kuimova & Siemon T. Wezeman,“Trends in International Arms Transfers,2021”,SIPRI Fact Sheet,Mar. 2022,https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-03/fs_2203_at_2021.pdf,兩國具有貿易合作的基礎。

其次,緬甸在烏克蘭危機中站隊導致外交更加失衡。烏克蘭危機走勢不明朗,沖突已逾一年半,緬甸繼續選擇與俄背靠背,站在美西方對立面。一方面,緬甸采取措施反制美方,如獲悉美國開放社會基金會,向緬甸反抗者提供資金時,緬甸軍人果斷拘捕了該組織在緬代表漂帕帕朵(Phyu Pa Pa Thaw),并通緝該組織其余工作人員(101)“Soros Philanthropic Group Demands Release of Staff Member Held in Myanmar”,Reuters,Mar 16,2021,https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-soros/soros-philanthropic-group-demands-release-of-staff-member-held-in-myanmar-idUSKBN2B80V5?rpc=401&/。另一方面,緬俄在戰略上步步走近,并宣布擴大核合作,這引發美國國務院的高度警惕(102)【緬】《緬軍與俄羅斯核合作引發美國擔憂》,伊洛瓦底新聞社,2023年2月17日,https://burma. irrawaddy.com/news/2023/02/17/258065.html,并對“緬俄結盟及其地區威脅”深感不安(103)“Shunned by the West,Russia and Myanmar Form a Partnership of Unequals”,The New York Times,Oct.26,2022,https://www.nytimes.com/2022/10/26/world/asia/russia-myanmar-junta.html。實際上,如果緬甸推進核武器方面的進展,還將引發周邊各大國的重視,這會讓其更加孤立無援。美西方牢牢掌控著國際輿論話語,俄緬兩國的國際身份危機疊加共振,而緬甸作為弱勢方處境更難。

再次,緬甸卷入烏克蘭危機暴露出反對派與緬軍競爭國際身份的混亂外交局面。軍人接權后,初期曾與烏方保持熱絡的軍火聯系,烏方在導彈、裝甲車、發動機等方面的對緬出口僅次于俄羅斯(104)“Myanmar Junta Crony Plays Key Role in Arms Purchases From Ukraine”,The Irrawaddy,Spet.29,2021,https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-crony-plays-key-role-in-arms-purchases-from-ukraine.html。但烏克蘭危機自2022年2月24日惡化后,緬甸對俄烏態度就在軍方與反對派之間出現分歧。緬甸軍方表態:支持俄羅斯鞏固其主權的行為,譴責美國挑起烏克蘭危機,指責美國在緬甸資助反對派(105)“Myanmar’s Military Council Supports Russia’s Invasion of Ukraine”,The VOA News,Feb.25,2022,https://www.voanews.com/a/myanmar-s-military-council-supports-russia-s-invasion-0f-ukraine/6458527.html;《緬甸政府支持俄羅斯在烏克蘭局勢中采取的行動》,俄羅斯衛星通訊社,2022年2月28日,https://sputniknews.cn/20220228/1039608539.html。“民族團結政府”則譴責俄方戰爭行為,指責“普京是明顯的侵略者”(106)【緬】《緬甸媒體遭俄羅斯駐緬甸大使館聲明嘲諷》,今日緬甸,2022年3月3日,https://www. myanmar-now.org/mm/news/10638。支持反對派的前民盟駐聯合國大使覺莫吞,在2022年3月2日“代表緬甸”在聯合國大會投票支持“要求俄羅斯無條件撤軍”的決議(107)【緬】《緬甸支持聯合國關于要求俄羅斯停止入侵烏克蘭的決議,緬甸常駐聯合國大使覺莫吞在聯合國大會發表演講》,緬甸民主之聲,2022年3月3日,http://burmese.dvb.no/archives/519862。由于覺莫吞支持流亡政府,其又未被剝奪緬甸駐聯合國代表身份,就形成了兩種力量角逐緬甸政府外交主導權的現象。頗具爭議的是,緬甸官媒公開指責烏克蘭是西方傀儡,稱烏克蘭人民自己選錯了領導人(108)【緬】《從歷史中透視烏克蘭的教訓》,《緬甸之光》2022年2月27日第8-9版。。“近俄遠烏”體現出軍方對緬甸國際身份的判斷:一方面,認為俄羅斯是在幫助緬甸緩和國際壓力,理應“投桃報李”(109)“Junta Watch:Myanmar Military ‘Not Worried’ as World Shuns Main Supplier Russia”,The Irrawaddy,Mar.5,2022,https://www.irrawaddy.com/news/burma/junta-watch-myanmar-military-not-worried-as-world-shuns-main-supplier-russia.html;另一方面,即便緬甸追隨譴責俄羅斯,西方也不會在制裁問題上對緬緩和,與俄站隊反而有利于提高軍方討價還價的能力。這樣做的后果是,緬甸在俄美關系的天平兩端更加失衡。在2023年2月1日緬甸看守政府宣布“延長緊急狀態”后,美方立即新增制裁,還允許“民族團結政府”在美設立辦事處(110)“Deputy Secretary Sherman’s Meeting with ‘National Unity Government’ (NUG)Representative Zin Mar Aung”,Feb.14,2023,https://www.state.gov/deputy-secretary-shermans-meeting-with-national-unity-government-nug-representative-zin-mar-aung/。同時,緬軍領袖敏昂萊借2023年緬俄建交75周年的機會,強調“俄羅斯和緬甸將作為永久的朋友和盟友繼續合作”(111)【緬】《緬俄建交75周年紀念儀式舉行》,緬甸十一新聞,2023年2月19日,https://www.mdn.gov. mm/my/niungngntteaaciimnaupkhupreke aangciiduttiyukktttth-duttiywnkiikhup-duttiybiulkhupmuukiiciuwng-mnmaa。

此外,緬甸難以堅持傳統中立原則,也影響到緬甸與其他第三世界國家的關系。緬甸原先的中立身份往往表現出獨立、自主、和平和友好,但在“2·1”事件后,“我群”與“他群”的認知轉化讓緬軍陷入頻繁的外交波動之中。對緬甸而言,大國關系固然重要,但也很難忽視與其他第三世界國家,尤其是鄰國泰國、孟加拉國的關系。緬甸站隊俄羅斯,加大武器進口,打壓反對派勢力,造成大量流離失所者外逃,疊加原有的民族武裝沖突與羅興亞難民問題,極大地沖擊到緬甸與泰、孟兩國的關系。例如,2022年9月,緬軍涉嫌將炮彈射擊越過緬孟邊境,引發孟方不滿。孟方稱,緬方的行為嚴重威脅了孟緬邊境的和平與安全,如緬方再不解決該問題,孟方將向聯合國提起申訴(112)【緬】《孟加拉國表示,如果緬甸方面不解決問題,將向聯合國申訴》,英國廣播電臺緬文網,2022年9月17日,https://www.bbc.com/burmese/articles/cnljkyvqq84o。

結 語

通過從歷史到現實的分析,本文發現,2021年軍人接權后,緬甸不僅被重新貼上歷史上負面的國際身份標簽,還因為看守政府無法為緬甸融入國際社會提供確定的“我群”身份,以及內外認知的歧異性,面臨經濟制裁、被拒絕參與地區會議和卷入大國沖突等困局。由于困局是由內而外和由外而內的危機交織和惡性循環的結果,只要軍方無法妥善控局,反抗者持續從外部獲得道義和實物援助,緬甸就無法擺脫國際身份的不確定性,更難以在不被干預的環境中實施獨立、自主、不結盟的外交政策。2023年7月31日,軍方宣布繼續延長“全國緊急狀態”,充分說明其“控局難”的困境仍將持續。美國雖然援助緬甸反對派,但緬甸不是美國全球戰略的重點。反對派能夠從美國獲取的實際支援有限,其武裝動員能力無法與裝備精良的緬軍正面作戰,只能采取襲擊、暗殺等手段,導致緬甸各地治安壓力激增。在此情景下,軍方選擇重新放開曾于1977—1988年實施的“平民持槍權”(113)【緬】《內政部宣布了最多可持有3支槍支的原則》,緬甸NP新聞,2023年2月11日,https://npnewsmm.com/news/63e72ed5a348c07c1a29e694,打開了緬甸政局混亂的另一個潘多拉魔盒。

中短期內,只要軍方主導緬甸國內政治的大趨勢不變,看守政權仍堅持不妥協的內外對立姿態,緬甸外交將繼續受挫。緬甸作為一個歷經政治動蕩、尚未真正統一、國家建設遠未完成的國家,借助外資走“發展促和平”之路是最佳選擇之一。然而,美西方既不同意緬甸軍方在不放棄權力的情況下大選,同時也不同意軍方延長緊急狀態和推遲大選,還不斷追加制裁至涉及緬甸命脈的能源行業。軍方進退維谷,不少外資出于風險顧慮也只能駐足緬甸國境之外。緬甸無法迅速回歸正常國家狀態,固然與歷史與現實中形成的軍民矛盾有極大關系,但緬甸陷于政府軍與反抗者長期對峙、國家瀕臨內戰的分裂狀態,域外大國的不正當干涉與缺乏共情的粗暴介入難辭其咎。

中國堅定支持以“東盟方式”勸和促談,反對域外勢力越俎代庖、任意施壓,是基于緬甸和平、發展大局慎重考慮的結果。基于相似的歷史或地緣背景,不少東盟國家對緬甸的分裂和不穩定感同身受,也不希望緬甸難民危機和人道主義災難外溢。現有東盟方案主要癥結在于沖突各方無法接受談判,雖然有待優化,但至少確保緬甸局勢未往更壞的方向發展。客觀來說,依托東盟地區認同重建地區身份,逐步恢復轉型身份與中立身份,有助于緬甸有序重建國際身份并融入國際社會。因此,“東盟方式”仍然是最不壞的選擇。