琴·人

楊嵐

一

十年前我剛剛搬到杭州西北的良渚,從住處到杭州市區的路上會經過一片野地,經過那片野地時我常常在聽音樂,有一陣聽的全是古琴。

那是普通的城郊風景,被不協調的建筑切割得七零八碎,眼神劃過田野時會“撞”到突如其來的障礙物,塑料、混凝土塊、房屋……像沙灘上硌腳的石頭。野地本身是一種已被當地人放棄,等待被開發的中間狀態,青黃不接,長著野生植物,中間偶爾有水塘,都是不見底的死水,水上偶爾會停著幾只白鷺。我從沒走進過那片野地,只是隔著車窗玻璃看著,聽著音樂。由于我總是在聽琴,所以我會奇怪地想象里面有一個人在彈琴,琴聲像是從那里傳來,而不是從我的耳機里。久而久之,即便沒有戴耳機,似乎也會感到有聲音從那里傳來。

這種狀態有時還會蔓延到我去江南其他城市時,從車窗看著外面一眼望不盡的田野,其間總會有哥特式尖頂的鄉村別墅和張牙舞爪的高壓電線桿,還有突然躥出又突然消失的鄉村公路和縱橫交錯的水道。這是我眼中的江南,它跟山水畫里的江南不是一回事,但好像又是一回事。這些風景的深處好像也會有琴聲,有一種不亞于山水畫帶給我的感動。

當你注視風景,它就會成為情感的一部分。

二

有陣子我總為出門該不該戴耳機而犯難。我喜歡在路上聽音樂,看著外面的事物,就像是人為加上了背景音樂,但眼前的事物有它們自己的聲音,音樂有時會阻隔我與環境的連接。空間里的事物映在我們眼里的時候,我們叫它“風景”,這是個習以為常的詞。二十世紀六十年代,有人給包圍我們的聲音也取了一個術語,叫“聲景”(soundscape)。

它與音樂有什么關系呢?如果錄下來,它有了一個物理的尺度,時長、曲名、錄音信息……就是音樂了。田野錄音不僅是一種音樂人類學的記錄方法,在更廣泛的聲音創作中,也是一種作曲。田野錄音的對象也不只是偏遠地區的儀式或南美森林里瀕臨滅絕的鳥叫,不是對自然界的聲音做精致的取舍,它可以是一切聲音,就像風景可以是空間中的一切事物,而不只是美景和奇觀。

我開始把田野錄音當音樂來聽時,才意識到自己每時每刻都可以是在聽音樂,也都可以是在看風景,不必等到把它們錄下來變成唱片放出音響。總而言之,就是讓自己跟環境產生聯系。

前幾天我從杭州去上海,沒有帶耳機,無法聽音樂,高鐵密閉的窗戶阻隔了外面的聲音,我只能望著窗外胡思亂想。

這條路我走過無數次,但每次都還是盯著外面看。外面是平原,但我總想到山。由于“山水”這個詞被翻譯成“landscape”,所以我又起“soundscape”這個詞,這兩個詞也許可以是一回事。“land”可以是抽象的,而“sound”也可以是具體的,反正在印度人的觀念里,世界就是從一個聲音開始形成的。聲音本來是虛體,但可以構筑一個具象空間,而山水在古代藝術家的眼里就是一團流動的氣體。

三

中國藝術中,“山”具有許多不同的意思。最早是“海上仙山”,那是“永生”的極樂凈土,是人間和天界的中間驛站,不失人間樂趣,又具有永恒性。可那樣的“山”是在彼處,方士們窮其一生去追尋,而詩人只是以游仙詩來表達渴慕。

在一種理想狀態下,藝術家應該使“他方”成為“此刻”。所以遙不可及的仙山慢慢要從藝術家筆下退場,取而代之的是可居可游的山水。沈括評論董源的畫,說他畫的是江南真山,也就是他不虛張聲勢,落筆是眼前的山水,而山水的落處是人格。那是他的生活。而北派的宗師范寬最初學習李成的山水畫技法,后來說,師人不如師造化,入太華山隱居,才形成自己的風格。真正長時間身處巨大的山川中,在其中體會一種宇宙精神,才會把自身放得那么渺小。他們所畫的都是此處的山水。

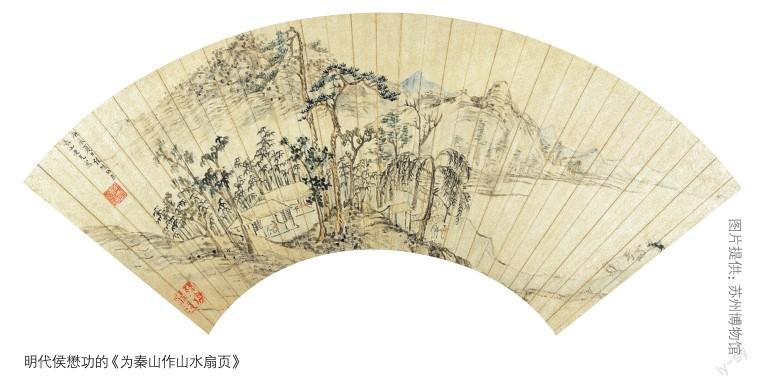

而到晚期,移情是詩歌、山水畫、音樂當中的山水想象,是筆墨和聲音所構成山水空間。藝術家在紙上、在聲音里、在文字中獲得一種超越此刻的體驗。越到后期,山水越是變成一種想象。

四

今天我們無法再看到古人的世界,環境在變化,生活在變化,藝術也在變化,但環境依然是我們與古琴的重要連接。

彈琴是一種非常好的感知練習。我并不喜歡為了彈琴而特意制造一個安靜空間,有時過于專注琴上的聲音,會遺漏掉很多別的聲音,這也是一種遺憾。古琴具有很強的外延性,它的音樂主體沒有那么強烈,所以有時不妨把琴當作環境的一部分,在彈琴的時候,不僅聽自己的演奏,也可以聽外部環境的聲音。

古琴曲中至今依然保留了大量與自然有關的曲目,它們幾乎占了古琴曲目庫的一半。那些曲目的主題正是古人的外部環境,那樣的環境很容易成為音樂的一部分,甚至“外部”本身就是“內部”,音樂就是從那里而來。而我們今天在彈起這些曲子的時候,環境變化了,我們試著用聲音來重新構筑一片山水和田野,首先需要感受的依然是自身與環境的關系。最終,這與環境無關,而只與感受有關。

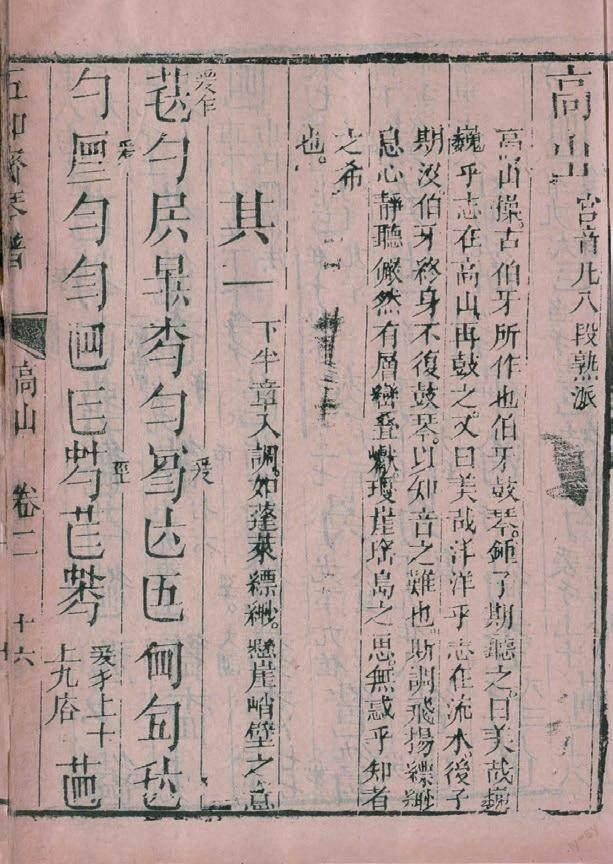

姚丙炎先生的一些錄音我很喜歡,那是二十世紀八十年代他在家中錄的。屋子里的聲音、馬路上的聲音、鄰居敲敲打打的聲音都附著在那個錄音場景中,無法分割。我不知道姚先生演奏時的狀態,但這個聽覺上不那么舒服的錄音讓我覺得很迷人,如果把這些環境音技術處理掉,反而會非常可惜。當然,我也喜歡他年輕時彈的《高山》,這首曲子與管平湖先生的《流水》構成了一個重要的對位。不過,相較于《流水》,我還是更喜歡《高山》。

山形是自然環境中變化最小的。一位故去的老琴家跟我說,他回到家鄉時什么都變了,但在接近家鄉前,最令他感動的是山形的輪廓,它們還是他記憶中的樣子。有一次我回家,看到雨中遠處的山體,突然感受到音樂,甚至有時候,我覺得我還在彈古琴。它似乎在變化,但又有一些東西沒有變化。它被古人彈過,又在今時響起。

古琴以它微小的音響傳達出一種很大的聲場,有時可以容納一片田野或一座山,讓我覺得我跟這個環境是融為一體的,無論是彼處,還是過去,都融于此刻。