數字時代戰略性人力資源管理困境與消解:基于SECI知識創造視角

陸丹 王丹 姜騫

摘?? 要:從知識管理角度來看,組織戰略性人力資源管理的根本目的是提高基于組織知識創造的組織持續創新能力,以保障組織戰略實現。人力資源管理數字化轉型的本質是通過數字技術提高人力資源管理戰略效能,確保組織獲取可持續核心競爭力。以經典知識創造SECI理論框架為基礎,分析并闡釋數字時代組織戰略性人力資源管理面臨的三重困境,即人的主體性困境、知識管理困境以及組織激勵困境,并針對性地提出如下建議:建立知識—價值愿景,保護并提升員工主體性;創建知識創造場域,提高組織知識管理效率;推動知識驅動的人力資源管理創新,提升組織激勵效果。

關鍵詞:戰略性人力資源管理;SECI;知識創造

中圖分類號:F272?? 文獻標識碼:A?? 文章編號:1003-7543(2023)09-0129-09

隨著數字技術在經濟社會發展中的不斷普及,企業通過數字化轉型持續獲取數字紅利。數字技術打破了傳統組織邊界,企業通過基于數字技術的生產流程再造、信息溝通機制重建,使組織價值創造和動態創新能力得以提升。但與此同時,由越來越多的以機器人為代表的數字智能進入組織生產實踐場景,參與組織互動,組織人力資源管理對象不再僅僅是企業員工,而是由數字賦能的員工和智能技術共同組成的高度智能化“人機復雜系統”。綜觀已有研究成果,關于數字技術對組織戰略性人力資源管理效能提升的影響效應,學者們并未得到一致性結論。現有的研究并沒有提供廣泛而有力的證據表明數字技術對人力資源管理組織戰略實現的“正向賦能”,相反還得到了一些關于數字技術引發的低員工滿意度、高離職傾向、隱私侵犯等一系列相反結論[1]。數字時代人力資源管理面臨多重困境,數字技術引發組織與人的關系重塑,人的主體性問題需要被重新審視,并由此探索數字時代戰略性人力資源管理創新路徑。

一、數字時代人力資源管理戰略屬性躍遷

戰略性是組織人力資源管理的核心屬性。戰略性人力資源管理效能體現在以知識生產和價值創造為基礎、以持續創新為標志的組織核心競爭力獲取。數字技術在一定程度上重塑了組織與員工關系,持續迭代組織價值創造和創新模式。價值創造是組織中人的資源屬性在商業領域的變現。數字時代組織人力資源的變現能力依靠人的主體意識喚醒,是由主體性和主體間性組成的復雜自適應系統演化的結果,而不僅僅是基于“刺激—行為—績效”的簡單反饋。發端于工業時代實證主義的戰略性人力資源管理在數字時代開始從工具理性向價值理性躍遷。

(一)數字時代的組織與人

以泰羅為代表的古典管理理論認為,組織是由機器和工具組成的“技術系統”,是“資源轉化裝置”,組織中的人被“淹沒”在組織資源轉化的技術之中,就像新古典經濟學家定義的那樣,組織是一組“投入—產出函數”,函數中只有“變量”,沒有人。現代組織管理理論對組織有了新的認知,其綜合了古典科學管理的“組織技術觀”和梅奧的“人際關系觀”,將社會組織理論帶入組織研究,認為組織是人及其相互關系的總和[2],組織成為以人為節點的關系網絡,而非以業務為邊界的勞動分工單元;組織不再僅是“函數式機械實體”,而是“人及其關系集合體”。在組織這個人際網絡中,傳統組織管理定義的“非正式組織”被納入人力資源管理場域。將組織中“非正式組織”有效整合的全息式人力資源管理,有助于管理者戰略性看待組織人際網絡節點中的個體,全局性思考以人連接的網絡組織價值創造,保證戰略性人力資源管理效能實現。

數字技術打破了組織物理邊界,數字時代的組織是依靠數字技術聯結起來的、高度智能化的“人機交互”系統和價值創造系統。該系統通過數字技術與其他系統組成更龐大的價值共創網絡。被數字賦能的員工,可以與組織并行,成為無邊界的價值共創網絡的“獨立節點”,組織與員工的主客體二元對立關系被打破,員工組織承諾表現及組織公民行為方式發生改變,基于員工主體性重建的數字時代的組織與員工關系被重塑。因此,數字時代的組織戰略規則形成將不再囿于基于實證主義行為與環境二分法的管理面向,而是擴展到個體生命與世界的哲學面向[3]。重新審視組織與人的關系,重估組織中人的主體性,深入思考環境對于根植其中的每個人類主體的意義,是數字時代戰略性人力資源管理的核心。

(二)戰略性人力資源管理的知識創造邏輯

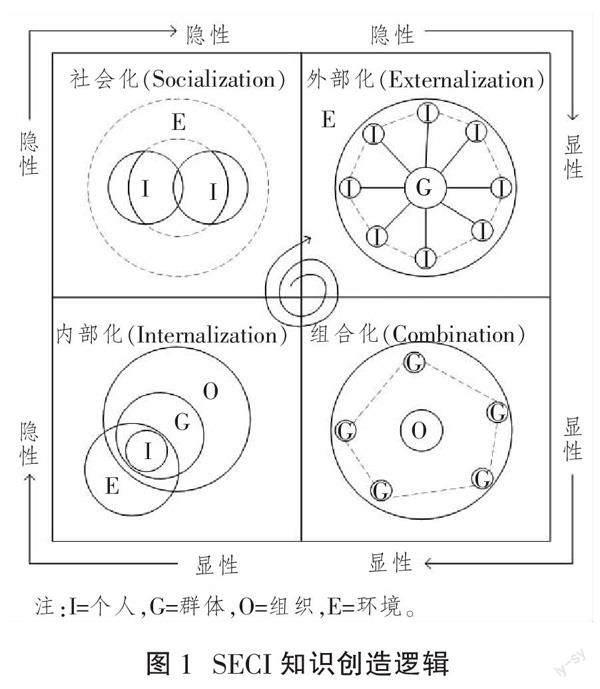

戰略性人力資源管理的核心是通過知識創造和組織創新,使組織獲取持續競爭優勢,以應對不確定性。SECI知識創造過程包含社會化個體隱性知識(Socialization)、外部顯性化群體隱性知識(Externalization)、群體顯性知識組合系統化(Combination)、群體顯性知識內部隱性化(Internalization)。SECI知識創造始于組織個體隱性知識的社會化,及組織個體借助組織中不同的“場域”,通過交流、分享個體隱性知識,轉換成新的群體隱性知識,從而打破組織“知識壟斷”,防止形成“知識保護”。群體隱性知識通過外部化被表達為經過思辨的客觀顯性知識。群體共有的隱性知識被顯性化為可供組織成員分享的客觀顯性知識的過程是組織知識創造的“驚險一躍”,是將組織中存在的混沌、無序、非結構化的隱性知識轉變為組織普遍接受、認同的結構化的客觀顯性知識。當組織群體隱性知識被外部顯性化為組織的客觀知識后,經過連續不斷的交流、整合、編輯和處理過程,形成一個更為復雜、系統化的組織顯性知識集合。組織創造和分享的顯性知識的內部隱性化過程是組織個體成員對知識的“行為辯證”過程,通過對組織顯性客觀知識的“行為辯證”,形成新的組織個體的隱性知識。

SECI知識轉化過程是組織與員工持續交互的“群體實踐”和“個體實踐”融合、轉化、升級的過程。組織“群體實踐”形成的知識集合在組織成員間被不斷地驗證、精煉分解,形成連續不斷的組織知識沉淀、積累、升級、迭代,通過信息技術、勞動分工以及組織架構形成新的組織“知識分布”,使得組織開發性和探索性創新成為可能。組織的“個體實踐”過程是檢驗、修正和積累組織顯性知識為個體隱性知識,使得組織最大限度獲取“干中學效應”的唯一有效途徑。SECI知識創造循環從社會化個體隱性知識的組織“群體實踐”開始,到群體顯性知識內部隱性化的組織“個體實踐”結束。一個SECI循環完成也是新一輪SECI循環的開始,由此形成螺旋上升的組織SECI知識創造循環(見圖1),組織持續的動態創新能力實現得以保障。

(三)數字時代戰略性人力資源管理新圖景

數字時代的組織面臨極度動蕩的超競爭環境,此種態勢下組織的競爭優勢表現為“暫時性的持續”和“持續性的暫時”雙重特征,這是組織資源視角和核心能力視角下的組織戰略理論無法解釋的現象。數字時代組織戰略實現的關鍵要素是基于數字技術的組織動態創新能力,即組織通過內嵌于某個價值共創網絡,依靠數字技術與價值網絡各節點的即時信息溝通,迅速整合資源,敏捷響應并滿足需求,從而獲得持續競爭優勢[4]。數字時代組織動態創新能力歸根結底取決于組織知識創造、存儲、整合、迭代及運用能力,即組織的知識流管理效率。組織的知識創造過程是處于人際網絡節點上的組織成員進行對話與實踐的交互過程,組織轉變成個體知識信息交互的“場域”[5]。數字技術有效促進了組織從機械實體到場域實體的轉變,進而觸發戰略性人力資源管理的哲學意義建構,數字時代戰略性人力資源管理呈現由“人—知識—創新—價值創造”四個面向構成的新圖景。通過組織中多層“場域”結構,組織個體通過環境交互促使組織知識創造,重新定義戰略視野與實踐,改善組織流程,改進產品及服務,獲取持續競爭優勢。

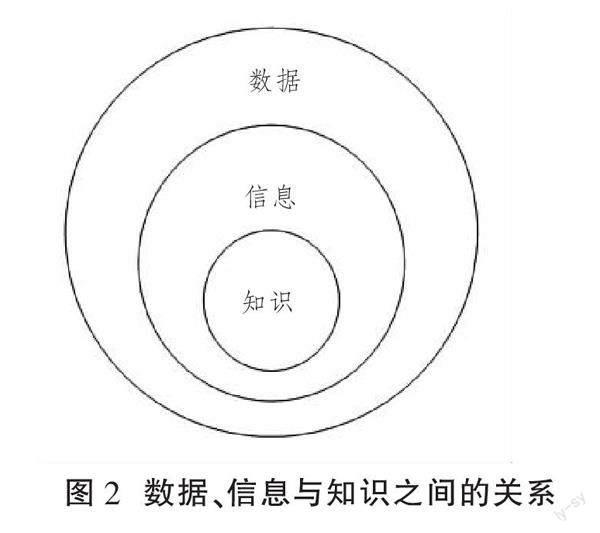

組織動態創新的本質是組織克服“泰羅式收益”遞減,在同質資源和制度環境中持續獲取“熊彼特租金”的有效途徑,是在相互聯結的復雜創新價值鏈中將嵌入多元創新要素間的知識成功轉變成價值的過程(見圖2)。數字時代人力資源管理需更加關注企業如何創造、轉移與整合知識以應對快速變化的環境[6],促使人力資源管理回歸人本戰略屬性[7]。

二、基于SECI理論的數字時代戰略性人力資源管理三重困境

數字時代戰略性人力資源管理面臨由工業時代的管理實證、信息時代的知識管理以及數字時代人工智能三方面疊加形成的三重困境,具體包括人的主體性困境、知識管理困境以及組織激勵困境。

(一)人的主體性困境

SECI知識創造理論強調對組織中“人的關注”,強調通過隱性知識在組織與個體間的轉化,促進個體與組織共同成長,是基于組織動態創新能力培育的戰略性人力資源管理的關鍵。以ChatGPT為代表的人工智能改變了組織知識創造的情境,顛覆了傳統組織中基于操作層面的人機協作關系。基于生物技術和信息技術革命的人機共生關系,使得數字時代人的主體性遭遇主體性分裂、主體空心化困境,引致組織知識生產力下降。

1.主體性分裂

數字時代人的生存樣態分化為數字生存樣態和實體生存樣態。數字時代的人的主體形態與啟蒙時代的主體形態全然不同。笛卡爾、康德定義的人的統一的理性內在主體,通過大數據及算法技術裂變為數字和物理兩個分離的主體。數字技術通過精準記錄、分析人的網絡行為軌跡,為物理世界中的每個人繪制了數字畫像,形成了處于物理世界的“我”之外的,不是由我們的理性自我意識構成,而是由無數我們有意或無意行為留下的數據構成的數字世界的自己。被物理世界的理性所壓抑的弗洛伊德精神分析中的“原欲”,通過數字技術的鏈接,在數字世界得以釋放,人的主體性中被現實理性壓抑的部分成功逃逸到數字世界[8],人擁有了新的數字主體身份,主體性不再被統一在物理世界的理性之中。數字技術帶來的人的主體性分裂,造成了真實世界中人與自我的分離、人與他人之間的疏離,人與周圍真實世界的互動減弱。物理世界人的交往被技術異化,“在場”的社會關系維系面臨數字挑戰,背離了哈貝馬斯“社會交往”的思想精髓。被算法控制的數字自我可能誤導了對真實世界自我價值的判斷,新的知識不再是將根植于信仰的隱性知識,經由統一的內在主體被創造出來,而是被數據平臺用篩選的數據、基于商業利益的算法經濟,包裝成令我們誤以為顯性化的新知識;數字主體性“反噬”物理主體性,知識創造被信息精準推送取代,組織的知識創造力被算法壓制,客觀上導致SECI知識創造質量下降。

2.主體空心化

人不是純粹的理性算計的機器,而是理性與非理性競合的主體[9]。SECI知識創造強調置身于真實生命世界的無數個體,依賴豐富的內在心靈體驗,通過對話、實踐,產生無法被符碼化的人類智識成果,人通過主體性參與真實世界實踐,在實踐過程中融入世界,并與之互動,探尋生命世界意義。以ChatGPT為代表的人工智能改變了這一經典的組織知識創造范式,隨著生物芯片、腦機接口等數字技術的不斷發展,人機互動進一步發展為人機共融,人與作為工具的計算機之間的主客二元關系發生變化,當人的思維、記憶與意識等高級智能被數字技術記錄、復制、推演迭代,作為傳統生物及社會意義的人的現實主體能力會逐步降低,甚至喪失,“數據拜物教”由此產生,人退化為馬爾庫塞所說的“單向度的人”。因此,數字世界分裂了人的主體性,使人部分游離于現實世界之外,被數字算法控制的個體對真實的生命世界的意義感蛻化,人陷入虛無與無意義狀態,人的主體性呈現空心化。員工被捆綁在數字流水線上,消失在算法經濟中,SECI理論所強調的個體知識創造意愿及知識生產動力不足,基于知識創造力的組織動態創新能力受到損害,組織戰略實現難以保障。

(二)知識管理困境

1.知識客體性困境

傳統的知識定義是“被證明正當的真實信仰”。各種流派的認識論都試圖回答人們如何判斷其主觀信仰為客觀真理。人是感知和體驗知識的主體,實證主義的本體論關注知識的客觀性或客觀的知識,認為真正的人類知識均包含在科學邊界之內。現象學認為知識是主觀的、具體的、相對的、可解釋的[10]。當人通過體驗獲得含義,知識的表征是主觀隱性,而非先驗客觀顯性。通過“懸置”或“加括號”式的思考追問,人類可以獲得關于事物本來面目的真實的知識,即知識是可以被人創造的[11]。與實證主義的知識觀不同,SECI知識創造理論不將知識視為絕對可靠的事物,而是將知識看作一個基于長期性的,正在進行的對現狀質疑而得到的暫時性的結果[12]。

SECI強調知識創造過程中如何通過人的理性對組織客觀外顯知識進行整合系統化,人類主體表現為整體系統的一部分,組織被視為具有特定結構和心智模式的先驗有機體。組織知識創造依賴于主體及主體間性,通過對話實踐創造某種情境,使那些難以結構化且以特定時間和地點為前提條件的隱性知識被群體所感知、獲取和分享。SECI理論還描述了組織成員行為實踐辯證過程轉化為高階的個人內隱知識的過程,體現了“干中學”的實用主義理念。被個體內部化的知識會反過來影響個體與環境的交互,個體依靠組織獲得成長,組織通過個體成長獲得持久創新的動力。

2.知識創造困境

“組織是信息處理器”是實證主義知識管理研究的組織認知前提。提高組織知識管理的科學性,必須從組織價值觀前提中分離出事實前提,組織知識管理才能成為科學[13]。因此,組織知識創造不可避免地被簡化到組織信息處理系統之中,建立在管理科學基礎上的知識管理研究沒有真正揭示組織知識的本質和組織處理知識的方式。從這個意義上說,管理學家西蒙提出的“有限理性”和“次優決策”理論,是基于實證主義本體論的管理科學對現實世界的一種無奈的妥協。組織既不是科學實證主義的管理學和經濟學所描繪的經濟結構,也不完全是終極意義探究的哲學家所認知的“創造意義社會過程中的一種簡單的聚集體”[12]。

SECI知識創造理論聚焦組織知識創造過程中的隱性知識轉化及應用,強調組織創造場域中的人的主體性及主體間性問題,對管理實證主義進行了有效修正。與管理實證主義的知識鏡像論相反,SECI理論根植于這樣的信仰,即知識本身就包含了人類的價值觀和理想。知識創造過程不能僅用標準的實證主義的因果模型反映;相反,組織知識創造是組織成員個體獨有的主觀隱性知識和組織成員共有的客觀顯性知識連續轉化的過程[11],通過不同組織“場域”的連續交互,個體隱性知識與組織顯性知識邊界被不斷打破、重建。知識創造理論并不否認知識的客觀性,它認為知識創造是一個連續過程,是一個主觀隱性知識和客觀顯性知識不斷相互轉化和迭代的連續體。社會共有的主觀知識是通過群體體驗獲得的,只要知識處于主觀的隱性階段,它就僅能通過直接感性體驗被創造出來,且無法超越個體價值觀或理想信念,這類未經轉化的知識不能成為普適的“客觀性”知識,組織便不可能成為知識創造的主體。

(三)組織激勵困境

數字技術帶來了人的主體性及知識管理困境,以管理實證主義為基礎的組織激勵在企業數字化轉型過程中面臨前所未有的挑戰。組織數字化轉型的本質是傳統組織方式及價值創造邏輯的顛覆,改變了工業時代組織生產要素結合方式和要素交互方式,這在根本上改變了組織激勵的底層邏輯。實證主義激勵理論及實踐產生于以計劃、分工、邊界、流程、秩序、控制、績效為底層組織邏輯的機器化工業大生產,強調通過不同激勵方式,在員工行為與組織績效之間建立強關聯,反映的是員工與組織的主客體簡單二元關系;組織業務及人力資源架構以組織戰略為中心,服務于組織價值目標實現。

數字技術使組織去中心化、無邊界化成為現實,員工與組織的關系被重塑,員工個體價值被數字技術放大;特別是從組織知識創造角度看,員工身份被重新定義。數字時代的組織員工不再僅作為隸屬于組織的一項生產投入要素,以及需要被管理激勵的對象;相反,數字時代的組織員工是以知識代理者身份存在于更開放的、甚至與組織并行的開放共享的社會價值創造網絡中,成為更大范圍的社會創新主體,知識創造及自主創新能力賦予組織員工更強大的權力[14],員工組織承諾及組織黏性降低。由此可見,囿于組織物理及制度邊界的傳統組織激勵方式,在數字時代戰略性人力資源管理實踐中的效用日益衰減。

三、數字時代戰略性人力資源管理的創新路徑

數字技術置組織人力資源管理實踐于全新的人機互動共生情境,數字時代的人力資源管理面臨重新確定組織管理場域中的人機身份及其相互關系的問題,知識管理理論為該問題提供了全新的視角。從組織知識創造角度看,人機交互的實質是知識的交互。人、機作為獨立的交互主體,各自充當知識代理者角色。因此,組織人力資源管理的實質是對知識代理者的管理,人力資源管理應將組織中的人與知識作為不可分割的統一體看待,知識應被當作內生的管理變量,對知識的管理內嵌于組織人力資源管理各環節,組織人力資源管理應從傳統的“業務驅動”范式向“知識驅動”范式轉變。

(一)建立知識—價值愿景,保護并提升員工主體性

數字時代是個體價值崛起的時代。數字技術打破了傳統組織物理邊界,為組織員工個體價值實現提供了更廣闊的時空范圍,這一現象促使組織與員工的關系發生根本性改變——員工對組織的依附性減弱,組織承諾對人力資源管理的功效減弱。指導傳統人力資源管理實踐的基于組織業務側的單向度的“組織戰略愿景”,在數字時代將轉變為以“組織知識愿景”為基礎、基于組織與員工雙向度的“價值愿景”。

數字時代人力資源管理的典型特征是各類高度智能、強交互性的人工智能機器人出現在組織場景中,并成為與組織員工協同工作的另一個知識代理者。數字時代組織知識創造的SECI過程,由以員工為唯一知識代理者參與轉變為由員工和人工智能終端雙元知識代理者共同參與。數字時代的組織知識創造過程,是基于組織員工個體之間及與其交互的人工智能終端設備之間,在特定的包括現實的和虛擬的組織情境下的動態的互動創造過程。數字時代組織知識創造的領導力將來自組織所有成員,其領導動力源自由“組織知識愿景”維系在一起的“個體價值愿景”的建立及其實現,即分布式領導力培養及實踐。這是數字時代保證人力資源管理效能、提升組織創新績效的內生動力,而區塊鏈技術為組織知識創造過程中的領導力去中心化提供了技術支持,為分布式領導力在數字時代的組織人力資源管理實踐提供了可能。

(二)創建知識創造場域,提高組織知識管理效率

組織創新包括開發性創新和探索性創新,二者需要不同類型的組織知識集合。開發性創新需要的知識類型一般是組織員工所掌握的分散的、可交流分享、可識別的結構化的異質性知識。該類型知識在組織中的分布相對均勻地存在,構成知識在組織中的一個“初始分布”,組織創新活動就是識別并改變組織“初始知識分布”的過程。組織探索性創新所需要的知識是無法言傳并分享的非結構化的默會性的“隱性知識”,是其他人并不知道的那些一瞬即逝情境下發揮極大作用的特殊知識。這些知識在組織中的分布是極端不均衡的,很難通過交流進行分享或將知識結構化,組織便有可能存在“知識壟斷”。

SECI知識創造過程的風險源自組織可能存在的“知識壟斷”。基于有效傾聽和接受改變的組織包容性和開放性,組織信息交互“場域”成為戰略性人力資源管理的“風險區域”。要想有效識別、防范和化解此類風險,有效保障各類組織“場域”交互效率和效果,促進組織SECI循環效率,打破“知識壟斷”,借助數字技術搭建虛擬現實結合的員工交流空間,是組織人力資源管理的重要工作之一。通過虛實結合的員工信息交流場域建立,不僅能夠豐富SECI的應用場景,而且能為員工提供不受時空限制的更多的知識分享機會,從而有效加強員工的組織知識—價值愿景認同,提高組織知識生產效率。

(三)推動知識驅動的人力資源管理創新,提升組織激勵效果

其一,傳統人力資源管理實踐基于“使命/愿景—業務”組織戰略傳導模式。人力資源作為組織價值鏈的基座,在既定的組織戰略和業務單元組合框架下,通過人崗匹配,使人與業務結合,通過業務實踐實現組織戰略目標。由于傳統的組織人力資源管理實踐在組織戰略及業務組合模式之間缺少一個內在的邏輯關聯,組織人力資源管理戰略與具體業務戰略之間形成“兩層皮”,存在組織人力資源管理“黑箱”,人力資源管理的本質戰略屬性被壓抑,人力資源管理的戰略保障效能受損。

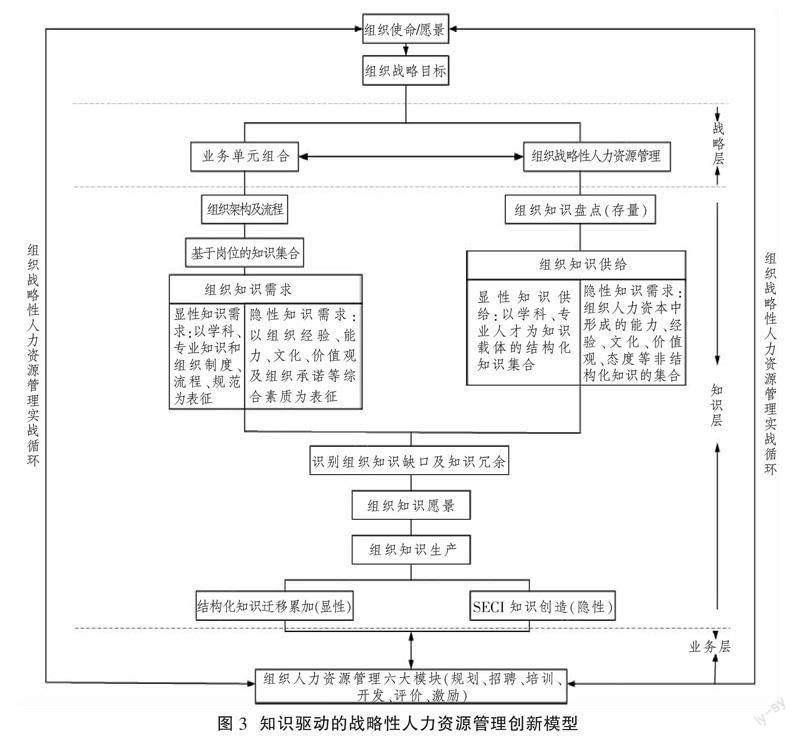

其二,為保障數字時代的戰略性人力資源管理效能,傳統業務驅動的組織人力資源管理體系應轉變為知識驅動。數字時代組織人力資源管理實踐應由“愿景—業務”組織戰略傳導模式轉變為“使命/愿景—知識—業務”模式,組織知識層內嵌于組織戰略層和業務層之間。組織人力資源管理實踐體系包含組織知識管理活動,“知識”成為鏈接組織戰略管理和業務管理的紐帶。由組織戰略目標決定的組織業務組合模式,進而確定組織架構及流程,最終形成基于崗位能力素養的組織知識需求集合。相應地,組織人力資源管理循環應始于組織知識盤點,確認組織知識存量供給;通過組織知識供需比較,有效識別基于戰略目標實現的組織知識缺口,去除組織知識冗余,提升組織知識生產和知識利用效率,最終在組織戰略愿景及業務組合框架內形成組織知識愿景及人力資源管理流程,開展基于戰略性知識生產的人力資源管理實踐(見圖3,下頁)。

其三,戰略性人力資源管理體系的建立應以組織知識管理為核心,以知識視角看待組織人力資源管理,員工不僅是組織存量知識載體,而且是組織新知識創造主體。基于“人崗匹配”的人力資源規劃、招聘、培訓、開發、評價、激勵應從“業務層”轉向“知識層”。組織HRD(人力資源主管)角色與組織CKO(首席知識官)角色合并。組織人力資源規劃與組織知識盤點相結合,建立以崗位為基本單元的組織知識集合,梳理組織戰略實現所需的顯性和隱性知識集合,對應人力資源管理六大模塊建立相應的知識圖譜,根據組織戰略目標繪制組織目標—知識矩陣。通過人力資源盤點,識別組織存在的知識冗余與知識缺口,并以此為目標對組織SECI循環過程加以引導和協調,提高組織知識生產的效率及效果,使知識成為組織人力資源管理與組織目標管理的橋梁,從而打破組織人力資源管理“黑箱”,提高組織人力資源管理的戰略效能。

四、結語

在數字時代,以ChatGPT為代表的人工智能技術改變了組織與人的關系,在人機交互的組織工作場景中,戰略性人力資源管理面臨的三重困境有可能引發組織戰略危機。數字時代戰略性人力資源管理更加需要回歸人的主體性原點,梳理人力資源管理底層的知識邏輯,重塑戰略愿景、業務單元以及組織流程,在組織戰略層和業務層之間嵌入組織知識層,通過知識驅動的戰略性人力資源管理創新實踐,讓組織戰略性人力資源管理更精準地服務于組織戰略實現,同時幫助員工實現個體價值。正如齊美爾所說:“金錢只是通向最終價值的橋梁,而人無法棲居在橋上。”人工智能的廣泛應用,要求組織通過人力資源管理創新,促使群體和個體目標激勵相容,讓數字時代的戰略性人力資源管理走出困境,為社會創造更多價值,讓更多人實現更高價值。■

參考文獻

[1]謝小云,左玉涵,胡瓊晶.數字時代的人力資源管理:基于人與技術交互的視角[J].管理世界,2021(1):200-216.

[2]切斯特·巴納德.組織與管理[M].詹正茂,譯.北京:機械工業出版社,2015:89-91.

[3]HEIDEGGER M. Being and time[M]. New York: Harper & Row, 1962.

[4]TEECE D J, PISANO G, SHUEN A. Dynamic capabilities and strategic management[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(7): 509-533.

[5]羅德尼·本森,艾瑞克·內維爾.布爾迪厄與新聞場域[M].張斌,譯.杭州:浙江大學出版社,2017.

[6]邁克爾·A.希特.布萊克威爾戰略管理手冊[M].宋華,譯.北京:電子工業出版社,2015:562.

[7]TICHY N M, FOMBRUN C J, DEVANNA M A. Strategic human resource management[J]. Sloan Management Review, 1982, 23(2): 47-61.

[8]藍江.外主體的誕生——數字時代下主體形態的流變[J].求索,2021(3):37-45.

[9]劉超.數字化與主體性:數字時代的知識生產[J].探索與爭鳴,2021(3):22-25.

[10]HUSSERL E. The crisis of European sciences and transcendental phenomenology[M]. North-Western University Press, 1970.

[11] NONAKA I. The knowledge creating company[J]. Harvard Business Review, 1991, 6(6): 96-104.

[12]? NONOKA I. Creation as a sythesizing process[J]. Knowledge Management Research & Practice, 2003, 1(1): 2-10.

[13]? SIMMON H. Administrative behavior[M]. New York: Macmillan, 1945.

[14]? 彼得·德魯克.已經發生的未來[M].汪建雄,任永坤,譯.北京:機械工業出版社,2018:190-199.

The Dilemma of Strategic Human Resource Management and Its Dissolution in the Digital Age: Based on SECI Knowledge Creation Theory

LU Dan?? WANG Dan?? JIANG Qian

Abstract: From the perspective of knowledge management, the fundamental purpose of strategic human resource management in organizations is to enhance the continuous innovation ability of organizations based on organizational knowledge creation, in order to ensure the realization of organizational strategy. The essence of digital transformation in human resource management is to improve the effectiveness of human resource management strategies through digital technology, ensuring that organizations achieve sustainable core competitiveness. Based on the SECI theoretical framework of classic knowledge creation, this paper analyzes and explains the triple dilemma faced by organizational strategic human resource management in the digital age, namely the dilemma of human subjectivity, knowledge management, and organizational motivation. Targeted suggestions are proposed as follows: establish a knowledge value vision, protect and enhance employee subjectivity; create a knowledge creation field to improve the efficiency of organizational knowledge management; promote knowledge driven innovation in human resource management and enhance organizational motivation effectiveness.

Key words: strategic human resource management; SECI; knowledge creation

基金項目:國家社會科學基金項目“能力重構視域下數字化創新生態系統共生演化機理與治理模式研究”(21BGL051);國家社會科學基金項目“動態能力視閾下平臺領導企業數字化創新生態系統與價值共創研究”(19BGL043);教育部人文社會科學基金項目“共生網絡視閾下超模塊平臺組織迭代創新與強化路徑研究”(20YJA630060);海南省自然科學基金高層次人才項目“‘搜索—學習’視閾下科技企業孵化器創新孵化內聚機理、耦合路徑與應用研究”(2019RC255)。

作者簡介:陸丹,三亞學院教授、博士生導師;王丹(通信作者),三亞學院教授、碩士生導師;姜騫,三亞學院教授、碩士生導師。