劉獻廷《離騷經講錄》考論

摘 要:《離騷經講錄》是清初學者劉獻廷的楚辭研究專著,由黃宗夏整理其講課筆記而成。康熙后期,汪士為之抄錄,寫本輾轉流經吳騫、唐翰題、吳重憙、王雨諸藏書家之手,最終為燕京大學圖書館購藏。《離騷經講錄》雖早被文獻所著錄,且為楚辭學界所熟知,但因其以抄本形式流傳,又是未竟之書,故頗不為學人所重視。因此,不僅抄本傳藏情況未明,而且由于唐翰題所題跋語含糊其辭,從而引發著作權爭議,以至有冠名方楘如著者。屈賦研究大家游國恩、姜亮夫廓清方、劉二著混同之說,并對兩書有所評騭。游氏抑方揚劉,姜氏則抑劉揚方,評價態度截然不同。劉獻廷在承襲漢唐宋明訓詁基礎上,倡導訓釋字詞當以《說文》為正,并從意、言、文三者的邏輯關系進行論述,闡釋屈子思想,從而與顧炎武等人一起,開啟了由小學而通訓詁、由訓詁而通義理的乾嘉學術之路,在清初的學術思想史上,無疑有著導夫先路的作用。

關鍵詞:劉獻廷 《離騷經講錄》 清代學術

中圖分類號:G256 文獻標識碼:A 文章編號:1000-8705(2023)02-09-36

清初大儒劉獻廷(1648—1695),字君賢,號繼莊,著述極豐,因其以明朝遺民自居,生平行事隱蔽,鮮為人知;其所著作,可考者凡二十種,亦多所亡佚,全祖望曾廣為搜求,所見僅一雜亂無序之《廣陽雜記》而已。后代學者想要了解劉獻廷的生平經歷與學術思想,無不感到資料枯窘匱乏。好在有王源《劉處士墓表》與全祖望《劉繼莊傳》等文,方使劉獻廷其人其學不至湮沒無聞。迨至清季,社會風氣發生轉變,經世思潮勃勃然興起,劉獻廷之著述又為學界所重。清末切音運動異軍突起,梁啟超為之撰文推動,將劉獻廷與顧炎武、黃宗羲、王夫之、顏元并稱為“清初五先生”,劉獻廷遂以所著《新韻譜》所倡之“語言統一、方言調查”而聞名。未幾,有學社刊印《廣陽雜記》單行本,學界對劉獻廷的生平經歷與學術思想遂漸有研究與討論。民國初年,學界“國語運動”與“方言調查運動”興起,錢玄同1、羅常培2等人相繼撰文,贊同劉獻廷《新韻譜》“語言統一、方言調查”之主張,并尊其為國語運動和方言調查運動的先驅。錢玄同更是提議,以劉獻廷之生年作為“國語運動”與“方言調查運動”的“紀元之年”。于是,學者紛紛撰文,掀起一股劉獻廷生平經歷與學術思想的研究之風,劉獻廷的論著由此在中國近代學術思想史上大放異彩。3隨著西方現代地理學的傳入,《廣陽雜記》主張人文地理、自然地理并重的理念也逐漸為學界所重視。

1929年春,商務印書館編譯何炳松1致函顧頡剛2,“以所擬中國史學叢書目錄,邀約物色人選,認定撰稿”,夏定域3“冒昧認撰顧祖禹年譜,以其事跡極稀流傳,奮起愿試為發掘也”4。與之同時,學者張其昀5也極力搜求顧祖禹遺事,擬作顧氏年譜。1933年春,張其昀到浙江省立圖書館尋訪古籍,同窗好友王勤堉6適供職館中,二人把臂話舊之馀,“共檢索館藏舊籍,披沙有得,輒相與色喜”。張于是對王說:“《廣陽雜記》中,系年之事甚多,茍為采輯而旁求同時人著作,以成《劉繼莊先生年譜》,亦中國地理學上闡幽發微之盛事也。”7王勤堉聞言,欣然允諾,依據《廣陽雜記》輯纂劉獻廷年譜。諸友得知其志,每有所見,輒來函相告。1935年夏,夏定域來信稱,觀書南潯藏書家劉承幹的嘉業樓時,見有劉獻廷《廣陽詩集》抄本。王氏聞訊,“因亟從臾浙館,馳函錄副。約二月,《廣陽詩集》遂得入目”。另一老友向達8,在北京書肆目錄中見有“劉繼莊先生講、門人黃曰瑚錄”的“《離騷經講錄》舊抄一冊”,趕緊一邊馳書王勤堉,一邊前往咨詢,惜來晚一步,抄本“已為滬估索去”。王氏“聞而為之邑邑不歡者累日”9。盡管王勤堉未能獲睹《離騷經講錄》,但其為撰寫劉獻廷年譜,廣搜博檢公私所藏劉氏遺著,最終依據《廣陽雜記》《廣陽詩集》及清初與劉獻廷同時期的諸人別集,纂成《劉繼莊先生年譜初稿》,并使劉獻廷遺著《廣陽詩集》《離騷經講錄》之名再現于世,其編撰之功實不可沒。

劉獻廷博學多才,于天文、地理、軍事、經濟、教育、經學、史學、子學、文學、小學、佛學、道學諸領域無不涉及,惜著述雖豐而傳世者少。自夏定域、王勤堉發現《廣陽詩集》以來,學界對劉獻廷生平經歷與學術思想的研究,至今仍多集中于《廣陽雜記》,所得甚為有限。因此,自清末民初之后,有關劉獻廷的研究猶如曇花一現,漸趨沉寂。1980年以來,署名劉繼莊評定的康熙年間刻本《左傳快評》,再次遍見于國內外各圖書機構,但其作者是否為劉獻廷,學界長期以來無定讞。10至于劉獻廷的楚辭研究專著《離騷經講錄》,雖早為文獻記載所著錄,且為楚辭學界所熟知,但因其以抄本形式流傳,一般人難以獲睹,又是未竟之書,故頗不為學人所重視。因此,不僅《離騷經講錄》的傳藏情況未明,而且由于唐翰題所題跋語含糊其辭,從而引發作品著作權爭議,以至于有冠名方楘如著者,混方氏之《離騷經解略》與劉氏之《離騷經講錄》為一談。屈賦研究學者游國恩、姜亮夫二先生廓清方、劉二著混同之說,并對兩書有所評騭。游氏抑方而揚劉,姜氏則抑劉而揚方,評價截然相反。但姜氏研究屈賦長達一甲子,其學術思想凡經數變,對劉獻廷《離騷經講錄》的評價亦前后殊異。后之學者疏于查考,仍持姜氏早期觀點,褒方著而抑劉書。因此,本文先敘《離騷經講錄》的抄藏情況,再論劉獻廷對《離騷》之字詞注釋、章節劃分與詩旨分析,以見劉氏研究屈子與屈賦之成就。

一、藝林珍笈:《離騷經講錄》藏傳情況

《楚辭文獻叢刊》收錄有《離騷經講錄》《離騷經講錄(又一種)》兩種抄本,書名“離騷經講錄”下均署名“劉繼莊講,汪退谷寫”。正文共五十九頁,行款皆為半頁十行,行二十三字。首頁題名下皆署“劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄”。與第一種相較,《又一種》封面多“存五十九頁”五字,正文后有唐翰題跋語一頁,十行。第一種為其時之北平人文科學研究所抄藏,正文間有校補的痕跡,封面右下角鈐有“北京圖書館藏”“橋川時雄”兩枚篆印,末頁左下角鈐有“北京圖書館”篆印;《又一種》封面正中偏下處鈐有“燕京大學圖書館珍藏”篆印,正文首頁題名一行,自上而下鈐有“吳兔床書籍印”“鷦安校勘秘籍”“吳兔床書籍印”(倒鈐)三枚篆印;作者一行,“劉繼莊先生講”頂上眉端鈐有“燕京大學圖書館珍藏”篆印,“門人黃曰瑚錄”下鈐有“汪士印”“退谷”兩枚篆印。正文末頁亦鈐有“汪士印”“退谷”兩枚篆印。唐翰題跋語下有“鷦安校勘秘籍”“石蓮闇藏書”兩枚篆印。1

據此可知,第一種錄自《又一種》,為日本學者橋川時雄(1894—1982)舊藏。1925年,日本成立東方文化事業委員會,續修《四庫全書》2;1928年,在橋川時雄等人主持下,訪購中國古籍,聘請中國學者七十馀人撰寫提要。橋川時雄主持編修《續修四庫全書總目提要》之時,曾選編汪士寫本抄藏一冊。但不知何故,《續修四庫全書總目提要》集部楚辭類未見著錄。《又一種》則歷經多手,為諸藏書家所保藏,最后被當時之燕京大學圖書館購得。《離騷經講錄》又有浙江圖書館藏抄本3。“據本書后跋,則浙館錄自北京圖書館藏本者也。……全書共五十九頁。書法秀雅。每半頁十一行,每行正文二十四字。注文二十三字。字數相同。頁邊前面上為《離騷講錄》,空二格,下為頁數。末頁之后,有行書后記一頁。”4據姜亮夫描述,浙圖藏抄本正錄自燕京大學圖書館藏抄本。下文即據祖本《又一種》稽考《離騷經講錄》的傳藏情況。

劉獻廷生平好游,每到一處,輒以講學為業,“門下弟子,上自王公,下至乞丐,以千百計”5。又“留心于史事,購求天下之言,凡金匱石室之藏,以及裨官碑志野老遺民之記載,共數千卷”6。晚年應徐乾學、徐元文兄弟之邀北上,入明史館、一統志館,“陰取三百年記載,次第錄之”7。劉獻廷生平所得圖書五千卷,皆藏螺山書屋,南歸后,劉氏念諸弟子“宗夏隨予南北奔馳,曾無晷刻暇”8,乃于病歿前將生平所藏盡贈弟子黃宗夏9。

黃宗夏(生卒年未詳),字曰瑚,歙縣人而居于吳。獻廷寓居吳江圣壽寺時,與諸沈訂交,“西沈之好古者,無不資其講習,獻廷亦樂而久留焉”1。宗夏長期追隨劉獻廷問學,為劉氏高弟。獻廷歿后,宗夏復從獻廷諸友問學論事,并整理獻廷遺著,輯成《廣陽雜記》一書,又整理《離騷》講課筆記,是為《離騷經講錄》。

汪士(1658—1723),字文升,號退谷、秋泉居士,江蘇長洲人,清代書法家、藏書家。汪士與吳江諸沈為世交,情誼甚篤。汪士病歿后,沈彤撰《汪先生行狀》,贊其“為書有奇勢,橫縱自放,而分間布白無分寸失,名公卿碑版多出其手”2。劉獻廷“僑居吳江之壽圣院最久,諸沈皆從之游。及其子死,無后,即以沈氏子為后”,故獻廷歿后,“沈彤獨為繼莊立傳”。3黃宗夏與吳江諸沈同從劉獻廷問學,汪士又與諸沈為世交,《離騷經講錄》抄本出自汪氏之手,正以此故。汪士寫錄本即《離騷經講錄又一種》,后為吳騫所得。

吳騫(1733—1813),字槎客,又字葵里,號兔床、兔床山人,海寧新倉人。學識淵博,能畫工詩,生平酷愛藏書,搜集珍本逾萬,筑拜經樓以藏之,貯書甲于一方。吳騫歿后,其子吳壽暘承父遺志,輯《拜經樓藏書題跋記》。“吳兔床書籍印”即吳騫藏書章。巨來《劉繼莊年譜初稿質疑》說:“近年始聞有拜經樓舊藏《離騷經講錄》出現于肆,未及見已為人持去。”4向達致王勤堉函中提到的“《離騷經講錄》舊抄一冊”,正是吳騫舊藏。拜經樓藏書散出后,部分歸唐翰題所有,《離騷經講錄》恰好雜捆其間。

唐翰題(1816—1882),字鷓安,號蕉庵、新豐鄉人,浙江嘉興人。善畫工印,喜好金石,精通版本,收藏宏富,晚年寓居蘇州,為清末浙江有名之學者。“鷦安校勘秘籍”篆印,乃唐翰題藏書章,《離騷經講錄》抄本后所附跋語,即出自唐翰題之手。唐氏嘉業樓藏書及其所得拜經樓舊藏散出后,部分為吳重憙所得5,《離騷經講錄》正是其中之一。

吳重憙(1838—1918),字仲懌,號石蓮,室名石蓮庵、石蓮闇,山東海豐人。曾在福建、江寧、江西、河南、直隸諸省做官。辛亥革命后,寓居天津,安享晚年。吳重憙善書工詞,雅好金石,收藏古籍、鼎彝甚富。《離騷經講錄(又一種)》的“石蓮闇藏書”印,是吳重憙藏書章。吳氏藏抄本后為王雨藻玉堂所得。

王雨(1896—1980),字子霖,河北深縣人。年十四,入北京琉璃廠寶鑒堂為學徒。年十九乃自立門戶,梁啟超借資三千元,并為書肆“藻玉堂”題名。聊城楊氏海源閣藏書散出后,“王子霖四出奔波,吁請各界名流保護國粹”,行政院院長宋子文撥款購交國立北平圖書館。6藻玉堂因此而名噪一時。吳重憙晚年寓居天津,王子霖為著名藏書家、版本學家,長期奔波于京津兩地,且于1932年在天津法租界成立藻玉堂分店,吳氏所藏的《離騷經講錄》,或即由天津流入北京琉璃廠的藻玉堂。向達在北京書肆目錄中見到《離騷經講錄》舊抄一冊,所說“書肆”正是藻玉堂。惜其往詢時,抄本“已為滬估索去”。“滬估”即顧廷龍。

劉獻廷在晚清民國間暴得大名,其遺著《離騷經講錄》重現于世,時人珍若拱璧。但因書非完軼,藻玉堂又索價太高,自1936年至1938年,出售匪易。據顧廷龍1致葉景葵函說:“《離騷經講錄》近由藻玉堂又送來館,兩年以來竟未獲售,當時索價太昂,今改為八十元,雖已稍減,實東來初開之價也。”2葉景葵3覆函亦稱:“弟前還價七十元,如八十元亦愿得之。若貴館已購,即作罷論可也。”4顧廷龍、葉景葵、東來閣皆以藻玉堂索價太昂,無力購買。且1936年北平圖書館已將《離騷經講錄》影印出版5,藻玉堂藏抄本更難出手,故不得不稍稍降價。顧廷龍時任哈佛燕京大學圖書館駐北平采訪處主任,負責圖書采購事宜。因其時之燕京大學圖書館“同人頗有購留之意”6,顧廷龍遂將《離騷經講錄》購入7。所謂哈佛燕京大學圖書館購藏本,即《離騷經講錄(又一種)》,故其封面與正文首頁均鈐有“燕京大學圖書館珍藏”篆印。

行文至此,《離騷經講錄》的抄傳與收藏情況已經清晰。劉獻廷為門人講解《離騷》,弟子黃宗夏在劉獻廷去逝之后悉心整理其師之講課筆記,是為《離騷經講錄》。汪士見之甚為高興,為之寫錄成書。寫本輾轉流經吳騫、唐翰題、吳重憙、王雨諸藏書家之手,最終被當時之燕京大學圖書館購得。橋川時雄主持編修《續修四庫全書總目提要》時,曾據汪士寫本抄藏一冊。原寫本后歸北京圖書館,曾于1936年影印出版。浙江圖書館復據北京圖書館藏汪士寫本抄錄。汪士《離騷經講錄》寫本甚為罕見,故劉承幹視之為抄本秘籍,至黃靈庚將之收入《楚辭文獻叢刊》(2014年),始為學界所共睹。

二、橫起波瀾:《離騷經講錄》的著作權爭議

然而,因唐翰題在書后所題跋語含糊其辭,猜疑《離騷經講錄》的作者是方楘如,藏書家多不能辨正,長期以來剿襲其說,從而引起著作權歸屬爭議問題。

是本《藏書題跋記》失載。據《存目》,當為方楘如撰。書法清挺,退谷先生本色,奕奕逼人,不必以欵之有無定真偽也。卷首題“劉繼莊先生講”,或《存目》所錄別為一本,而標題偶同耶?抑劉本為方氏所錄,遂以屬之方氏耶?書以待考。翰題記8

唐氏跋語中的“《藏書題跋記》”,指吳騫《拜經樓藏書題跋記》。“《存目》”,指《四庫全書總目提要》著錄之存書目錄,中有方楘如《離騷經解》:

《離騷經解》一卷。浙江巡撫采進本。國朝方楘如撰。楘如字文辀,淳安人。康熙丙戌進士,官豐潤縣知縣。是編所解甚略,無所考證發明。原附刻《集虛齋學古文》后,今析出別著錄焉。9

方氏《離騷經解》,又名《離騷經解略》,附于乾隆甲戌年佩古堂刻《集虛齋學古文》后。唐翰題因《拜經樓藏書題跋記》未著錄《離騷經講錄》,而《離騷經解略》與《離騷經講錄》僅二字之別,遂臆斷二者為同一著作,稱其“當為方楘如”所撰,未免太過草率。但因《講錄》卷首明明寫著“劉繼莊先生講、門人黃曰瑚錄”,署名并非方楘如,故在下筆時,又不得不作猶疑之語:“或《存目》所錄,別為一本,而標題偶同耶?抑劉本為方氏所錄,遂以屬之方氏耶?書以待考。”

試取兩書相較,二者不僅標題不同,而且著作體式殊異,絕非同一著作。《離騷經解略》為注疏體式,文凡六頁,注解共五十二處,“所解甚略,無所考證發明”;《離騷經講錄》為語體文,殘存五十九頁,講解詳盡。據《廣陽雜記》卷五載:

《離騷注》:“皇覽揆予初度兮,肇錫予以嘉名。初度,猶言初節也。古者子生三月,父命之名,謂命名之初節,非謂生也。”今自小至壯至老,但遇生辰,輒云初度,是期頤皆三月時矣,豈不大謬!瑚案,先師嘗曰:“初度,謂初生之時日,尚未離初度也。”1

繼莊為劉獻廷之字,瑚即曰瑚的省略稱謂,乃黃宗夏之字,“先師”指劉獻廷。劉獻廷對時人俗稱周歲生日為初度的批評,與劉繼莊《離騷經講錄》同一態度;黃宗夏之按語,正出自《離騷經講錄》,而詞語稍異。《離騷經講錄》釋“初度”說:

今世凡遇生辰謂之初度,殊不知其何謂。蓋一日日行周天三百六十五度,屈子初生日,尚未離初度之時也。屈子以公族之子值庚寅之吉日,稟天地之正氣而生焉,則其相貌之環瑺,豐格之峻整,自然逈異乎平常者。《周禮》子生三歲而父母之名。今皇考覽視揆度余之環瑺峻整,知將來決非平常之兒,欣喜已極,豈特不能待之于三歲,乃至不能待之于第二日。即于屈子初生落地日,尚未離初度之時,即賜之以名。2

《廣陽雜記》所載與黃宗夏按語,與《離騷經講錄》首頁之署名“劉繼莊先生講、門人黃曰瑚錄”合若符契,可謂是認定為劉獻廷作品的鐵證。

但因唐翰題跋語附在《離騷經講錄》抄本之后流傳,影響甚大。1936年,北京圖書館影印《離騷經講錄》抄本時,附注猶襲唐氏之語:“此書一說方楘如撰。”3王雨曾研究唐氏所藏抄本,本人確知是劉獻廷講、黃宗夏抄錄之作,惜其不僅未能反質唐氏之猜疑,反而在所撰《古籍善本經眼錄》中,將唐氏跋語之猶疑改為肯定,從而斷言《離騷經講錄》的作者為方楘如:

《離騷經講錄》一卷。清方楘如撰。汪退谷鈔本,一冊。劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄,計五十九葉。末有唐翰題跋,云:是書《藏書題跋記》失載。據存目,當為方楘如撰。書法清挺,退谷先生本色,奕奕逼人,不必以欵之有無定真偽也云云。前有“吳兔床書籍”、“汪士”白方、“退谷”朱方、“鷦安校勘秘籍”朱方、“石蓮闇藏書”等印。4

若從其說法,則劉獻廷講授《離騷》,是以方楘如《離騷經解略》為讀本,其門人黃宗夏記錄講授內容而成此《離騷經講錄》一冊,后學汪士見之,為之親筆寫錄,故有此名抄。但劉獻廷與毛奇齡同為清初學者,方楘如乃毛奇齡弟子,康熙五十四年(1715)進士,于劉獻廷顯然為后輩;且方著遲至乾隆十九年(1754)始附錄刊行,其問世甚晚,上距劉獻廷之歿,已然相差五十九年。劉獻廷既無緣目睹,以方著為讀本之說便絕無可能。唐翰題猜測“抑劉本為方氏所錄,遂以屬之方氏邪”,雖屬無稽之言,但在時序上尚合情理。王雨之說,則事理俱乖矣。

盡管1936年《浙江圖書館四年來新收善本展覽書目》著錄時已提出:“《離騷經講錄》,清吳江劉繼莊講,門人黃曰瑚錄。傳抄本。”1但最早駁正唐翰題之臆說者,目前所知應屬葉景葵、顧廷龍二人。葉景葵在致顧廷龍函中提出:“《離騷經講話》,弟意似為劉繼莊之作,方檠[楘]如無此識見,惜乎不全。”2顧廷龍復函亦斷言:“《離騷經講錄》已為敝館所得,斷非方楘如之筆墨,唐鷦安所題,往往有誤,不足為據。”3顧、葉二人的說法,與屈賦研究大家游國恩之論極相吻合:“清方楘如撰《離騷經解》一卷。這書所解既略,且無發明,實為楚辭中的下乘。按:《虛集齋學古文》載有《離騷經解略》一篇,即此書。”4游氏《離騷纂義》(1980)引書目錄亦說:“劉獻廷,《離騷經講錄》,北京圖書館攝影本。”5另一屈賦研究大家姜亮夫撰《楚辭書目五種》(1961),著錄《離騷經講錄》,全文載記唐翰題跋語,雖未駁正唐說之謬,然姜氏既讀方楘如、劉獻廷二書,知兩者決非同一著作,故在書中為劉著別立一目,說:“《離騷經講錄》,清劉獻廷講,黃曰瑚錄。”6其后姜氏纂《楚辭通故》(1985),詳考劉、黃師弟關系,知“弟子黃宗夏輯其遺書,為《廣陽雜記》,又有《離騷經講錄》”7,明確斷言“劉獻廷《離騷經講錄》,曰瑚錄傳之”8。至此,《離騷經講錄》著作權的歸屬問題,始無異議。易重廉《中國楚辭學史》(1991)論述清代楚辭學著作時,將劉獻庭講、黃曰瑚錄《離騷經講錄》與方楘如《離騷經解略》并稱。9《楚辭學通典》(2003)10、《中國古籍總目集部》(2012)11均為方、劉二氏著作分別立目。黃靈庚《楚辭文獻叢考》(2017)則明說方著“則是別一書”12。

三、褒貶殊異:楚辭學界對《離騷經講錄》的評價與分歧

惜乎一波方平,一波又起。游國恩著《楚辭概論》(1926)時,尚未得見劉獻廷《離騷經講錄》,至1930年代作《離騷纂義》一書,博采眾說,考核群言,引書目錄表中已有《離騷經講錄》北京圖書館1936年攝影本。游氏對方楘如《離騷經解略》的評價與《四庫全書總目提要》相同,認為方著“所解既略,且無發明,實為楚辭中的下乘”;至于劉獻廷《離騷經講錄》,雖然因劉氏“別有寄托”,所說偶有“非文意”“非正解”之語13,但可取之處亦復不少。故而在《離騷纂義》書中,游氏引用劉獻廷《離騷經講錄》共八則14,方著則一無所取,顯然取抑方揚劉之態度。與之相反,姜亮夫對方楘如、劉獻廷二著的評價,卻隱然有抑劉揚方之意。

1927年6月,王國維自沉于昆明湖,弟子姜亮夫“心中悒悒不樂,教學之馀”1“日以屈賦為解慰,因校二十五篇”2。1929年至1931年間,姜氏抄錄所見《楚辭》資料,著成《屈原賦校注》,人民文學出版社1957年出版。1950年代以來,姜氏撰成《楚辭書目五種》,斷言《離騷經講錄》為劉獻廷作品,并分立二目著錄劉氏《離騷經講錄》與方楘如《離騷經解略》。但其評論方楘如《離騷經解略》,先述后褒:

大體在串釋《離騷》大義,辨明《騷》旨之所指喻。亦用行文脈絡批注之法,如“承上”“起下”等。略有訓詁音義,皆極簡括,符于解略之義。分全文為六段;每段于注中用小〇間之。自首至遲暮為第一段,自不撫壯至一則為第二段,自長太息至四懲為第三段,自女嬃至而嫉妬為第四段,自朝吾至稱惡為第五段,自閨中至篇末為第六段。楘如與望溪同時,學有根柢,注雖簡略,而平實雅正,固以少許勝人者也。3

評述劉獻廷之《離騷經講錄》,則先抑后述:

大體以《離騷》為屈子教忠教孝之作,憑虛立言,未根情實,說雖至繁夥,而義則益遠矣。……浙館本書首頁首題“離騷經講錄”,次行低兩格題“劉繼莊先生講”,下署“門人黃曰瑚錄”。……自第三行起,即為所講論議,先冠以《離騷經》總論,以忠孝立說,辯駁至繁,占二十頁有馀。其下分章加注。所分章節,與他書不同,長短亦無定。每段之后,低一格,為注文。其所注亦長篇大牘,或一二頁至十馀頁不等。惟末頁一段之注文,僅一句,云:“此怨字承上文悔字而言之。”此注所引正文,自“怨靈修之浩蕩兮”至“固前圣之所厚”,則未竟之書,或系殘本也。4

1950至1980年代,姜氏費時三十年,“通理全書,定注三千六百馀目”,纂成《楚辭通故》一書,“據楚史、楚故、楚言、楚習及楚文化之全部具象,以探賾屈宋作品之真義,作為中土古民族文化之一典范。自內證以得之,以遮撥數千年誣妄不實之舊說”。凡與《楚辭》真義不符之說,一概不取,尤其是借屈賦抒懷之作,如“班固、朱熹、劉獻廷、王夫之借屈子說教,賈誼、揚雄、劉向、嚴夫子、黃文煥借屈子為牢愁,固在遮撥之列”5。取擇標準,可謂嚴苛至極,故其論說一出,往往為楚辭學界采錄;而其對劉獻廷、方楘如二書的評論,至今仍為楚辭學界所沿襲。如《中華古文獻大辭典·文學卷》(1994)6、《楚辭學通典》(2003)7評論方、劉二著,皆承用姜氏舊說。《楚辭著作提要》述評《離騷經解略》,更以闡述姜說為主,認為方著在眾多楚辭學著作中應占有一席之地;至于《離騷經講錄》,則闕而不錄。8

然而,《楚辭》既是詩賦體裁,而歷來有詩無達詁之說。姜氏認為,屈賦之宗法觀念不強9,故其《楚辭通故》一書,將西漢至清初諸多談論“忠孝”觀念之屈賦研究作品,統統歸入“遮撥之列”。問題是,這一取徑是否排拒太過?正如力之先生所說,《楚辭》中的非屈原作品是代屈原設言1,與非屈原作品一樣,歷代楚辭研究者亦多有知人論世、代屈設言之態度。因此,劉獻廷《離騷經講錄》等著作均可歸入“楚辭學”領域。顯然,姜亮夫對此亦常作反省,當其撰就《〈楚辭通故〉自敘》(1976)三年后2,再次為“全國重點大學講師以上的楚辭進修生”講解《楚辭》時,已然采取平等開放的態度,平議兩千多年來楚辭研究的不同派別:

如黃文煥用楚辭注釋來為冤獄翻案,來發牢騷,這也是楚辭研究中的一派;當然這一派是從班固開始的。再有象劉獻廷把這個屈賦用一個孝字來概括,這也算是一個派別。我們研究分析楚辭‘研究的整個歷史,就可以發現楚辭研究中的許多派別,相比之下,我們就可以總結出他們的不同特點,從中發現那一派有成就,所以這是一個值得研究的題目。3

綜觀姜亮夫的屈賦研究歷程,先后長達六十年,且學與年長,論說日臻圓融之境;而對劉獻廷《離騷經講錄》一書的認知與評價,前后殊異,其博覽群書,勤于思索,不斷探索真理而不固步自封的治學態度,尤為后來的學者所稱道。

四、返本求真:《離騷經講錄》研究

劉獻廷自年少時即喜誦屈賦,晚年猶篤好如故,故其嗟嘆涵詠,體味尤深。《廣陽雜記》所載與《離騷》相關之文,猶有數則4。

聚元言:衡山草市人單循良,少習舉子業,長棄去。無賴,以事到官。知縣孫維震見其儒雅,詢知其為讀書,命題為文,稱賞之,賞以銀,令其歸讀書,后為弟子員。其人知音律,自以其意譜漢魏樂府入調,皆合律呂。嘗乘舟夜泊湘潭,月明如晝,叩舷歌《離騷》,聲裂金石,鄰舟數百多寢者,皆起聽,無不泣下沾襟。歌竟,東方已白矣。自此疾作,竟不起,今其墓已有宿草矣。循良奇士,惜其生于衡,無所聞見而早死。使其今日尚在,相見時必有一番絕世講究,而今已矣。衡山人或有知其學,他日入縣,當悉訪之。5

晚年的劉獻廷,研讀《離騷》,未嘗中斷。友人姜宸英(1628—1699,字西溟)藏有明代祝枝山《離騷經》墨跡,曾出示獻廷,與之共賞。展卷觀摩后,劉獻廷以為祝氏章草筆法多得于孫過庭《書譜》:

西溟出手卷二,一明祝枝山《離騷經》墨跡,一宋拓定武本《蘭亭》。枝山《離騷經》純本章草,其結構轉換,多得之孫過庭《書譜》。西溟以為似《藏真》,聞余言深以為然。自始至終二千馀言,無一筆溢出規矩之外,絕無平日狂怪怒張之態,非此卷,幾不識枝山本領矣。

允明自跋小楷佳絕。跋云:“東國紙,此佳品,其筆亦甚好,予有而失之,使用此寫,不啻尚可觀也。兩美難合。《騷》中語亦世事人情。丙戌佚老堂記,六十七歲祝允明。”

王雅宜跋云:“山居雨雪,長林風吼,塞墐擁爐,紙窗明映,但聞竹樹淅瀝,寒鳥悲哀,茗筍時薦。展枝山翁《離騷經》,快讀數次,真覺太古以前人也。壬辰仲冬廿又三日,雅宜道人王寵識。”1

王寵、祝枝山二跋,評論《離騷》,言語獨至,一以《離騷》為先秦作品,一不以詞人目屈原,可謂先達劉獻廷之意,故其殷殷為之摘錄,抄存于札記之中。

劉獻廷研讀《楚辭》,博覽古今諸家注疏,《廣陽雜記》中明確提到的《楚辭》著作,有明代黃文煥2的《楚辭聽直》一書,且評價極高:

向予見《楚辭聽直》一書,能使靈均別開生面。每出一語,石破天驚,雖穿鑿附會不少,然皆能發人神智,閩人黃文煥所著也。予意必予邰族人,詢之果然,即贊玉之父,予邰之族兄也,前在淮陽,乃當面錯過。予邰言:文煥字惟章,號坤五,名進士,明季流寓南都,鼎革后卒于浙中。所著之書,《聽直》而外,有《陶詩析義》《杜詩掣碧》《批老莊史記》等書。3

在《離騷經講錄》中,劉獻廷曾對前人的《楚辭》著作有所評論,說:

《離騷》注釋者不下數十家,獨王逸者為稍勝,雖不能深得屈子之心,然去古尚未遠,其詮名釋物,尚有可考而據之者。若考亭本則處處以賦比興配之,每四句一截,遂使氣脈斷絕,死板呆腐,令人愈讀愈惑。故《離騷》之旨意,一隱而不復再顯者,自考亭始也。4

劉獻廷論衡數十家注釋,評論王逸的《楚辭章句》,多從訓詁與義理層面陳說;批評朱熹的《楚辭集注》,則從章節劃分與文意層面立言。綜觀姜亮夫《楚辭書目五種》《楚辭通故》二書對劉著的評論,亦著眼于字詞訓釋、章句結構、屈賦主旨三方面。游國恩《離騷纂義》一書提到《離騷經講錄》共十一處,其中收錄原文八則,評論劉氏觀點三處5,《楚辭集校集釋》收錄《離騷經講錄》原文五則6,二者均集中于《離騷》的字詞注釋、文句大義及內容主旨。《楚辭評論集覽》收錄《離騷經講錄》原文七則,涉及《離騷》的主旨、大小名、篇章結構、楚辭學史諸端。7黃靈庚《楚辭文獻叢考》論《離騷經講錄》一篇,亦不出上述范圍。因此,下文試從字詞訓釋、章節劃分與詩旨解析三方面來考察,看《離騷經講錄》是否是“憑虛立言”。

(一)訓詁:《離騷經講錄》的字詞訓釋

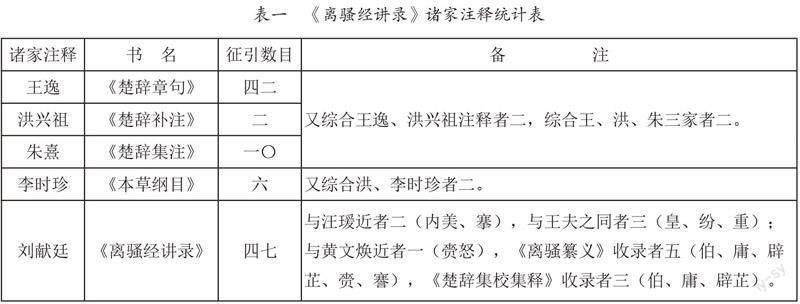

《離騷經講錄》訓釋字詞一百馀則,極為詳細,因其是講課筆記,對歷來屈賦家均不加注者,劉獻廷亦為之訓釋,如“余”字,“屈子自謂也”,可謂不放過一字。粗作統計,《離騷經講錄》所引用各家注釋,主要有王逸、洪興祖、朱熹三家舊注,其中王逸《楚辭章句》最多,朱熹《楚辭集注》次之。而劉獻廷本人的新注,數量并不亞于王逸注。

王逸《章句》,多循漢人舊法,“雖不甚詳賅,而去古未遠,多傳先儒之訓詁”1。前修未密,后出轉精,洪興祖《補注》,“列逸注于前,而一一疏通、證明、補注于后,于逸注多所闡發。……于楚辭諸注之中,特為善本”2。朱熹《集注》,“以后漢王逸《章句》及洪興祖《補注》二書詳于訓詁,未得意旨,乃檃栝舊編,定為此本。……隨文詮釋,每章各系以興、比、賦字,如《毛詩》傳例”3。三者是《楚辭》最為重要的注本,后世讀屈賦者,多兼取參閱。劉獻廷亦不例外,但其訓釋字詞,雖以王逸古注為本,又輔以洪興祖、朱熹二家舊注,對前代訓詁成果多有承襲。

因《離騷經講錄》是未竟之作,現存一百二十六句,若去掉最后“怨靈修之浩蕩兮……固前圣之所厚”一段(二十句)的講解(僅一句),所講共一百零六句,約占《離騷》三分之一而已。僅此百馀則注釋,已可看出劉獻廷對古注采取綜取各家的兼收態度,絕無門戶之見。黃靈庚先生依據前引《講錄》對王逸、朱熹注的評論,便斷言說:“劉氏于古注舊說,尊漢而卑宋,重王逸而薄朱熹。”4不僅與上表的統計數目相出入,也不符合劉獻廷綜取各家的治學態度。最直接而明確的證據,是《講錄》說到的“江籬”注:“王逸云,生江中,故名江蘺。芳香遠及而根極柔細,生石罅急流中,而不摧不斷。”5劉獻廷以為出自王逸《章句》注,但詳稽引文出處,實出自朱子《楚辭集注》,不知是劉氏誤記,還是講授時口誤,而黃宗夏整理講錄時也未取原文校正。從這一線索似可推測,劉獻廷講授《離騷》,是以朱子《楚辭集注》為讀本6,名物訓詁以王逸舊注為本,兼取洪、朱兩家注。遇到各家注釋不足之處,則別出新注。

劉獻廷的新注,絕非據臆見所及,臚次成說,而是依古注闡發,先注解文字,次詮釋大義,證以史實,必要時列舉眾說,斷以己意。故其對文句的疏解,往往別出心裁,自成一家之說,與歷來解《離騷》者截然不同。試舉數例,以見其訓釋簡質精要、引申推詳、洞幽燭微的特點。

1.簡質精要

申椒 王逸《章句》注以“申”為動詞,說:“申,重也。椒,香木也。其芳小,重之乃香。”朱熹《楚辭集注》不從其說,認為:“申,或地名,或其美名耳。”王夫之《楚辭通釋》推測說:“申椒,未詳。或申地所產之椒。”舊注新解,說法紛紜,劉獻廷則截斷眾流,本朱熹之說而申論之:“申,地名。椒,即今之花椒。申地所出者為佳,故曰申椒。”后來的胡文英之訓釋、沈祖綿之注疏、聞一多之考論1,皆與劉獻廷的說法相印證。

蘭 洪興祖《補注》援引《本草》說:“蘭喻君子,言其處深林幽澗之中,而芬芳郁烈之不可掩,故《楚辭》云云。”朱熹《楚辭辯證》同意其說法,且認為“蘭蕙名物,《補注》所引《本草》言之甚詳,已得之矣”。游國恩《楚辭纂義》則直探本根,以為“蘭之為物,舊說紛紜,李時珍之辨最為明確”。王世貞在《本草綱目序》中述其體例:“每藥標正名為綱,附釋名為目,正始也。次以集解、辨疑、正誤,詳其土產形狀也。次以氣味、主治、附方,著其體用也。上白墳、典,下及傳奇,凡有相關,靡不備采。”2規模宏富,條理秩然。李時珍《本草綱目》“蘭草”條,分“釋名”“集解”“正誤”三目;“正誤”部分,駁正寇宗奭、朱震亨二氏以今之蘭釋古之蘭的謬誤,旁征博引,羅列各家說法,多達十三家之數,辨析極詳。3劉獻廷則綜合李時珍“正誤”與“釋名”兩部分,為之重新疏解,先駁寇氏以近世之蘭花說上古之蘭花之說非;次考“以近世之蘭花為蘭,其說蓋始于黃山谷”,而黃庭堅“不識古之蘭蕙,遂以蘭花強分別也”;朱熹則以“古之蘭似澤蘭”,其說可信,但“亦非創說,乃本之陸機”。劉獻廷?繹諸家說法,提出古今之蘭的品種有別,而以朱熹之說為可信。再詳考《詩經》、應劭《風俗通》、方虛谷《訂蘭說》、《唐瑤經驗方》,考明今北方之孩兒菊、南方之省頭草即古之蘭花。4其訓釋雖據李時珍的考訂立論,鮮有發明,然立意在辨章學術,考鏡源流,較諸李時珍的匯錄諸說、分立三目,更為簡質精要。此外,洪興祖以“蘭喻君子”之說,在蘭與君子之間尚隔一層。劉獻廷博考眾說,辨析芷、蘭的特性,指出芷有解穢的功效,而蘭不但通體皆香而能及物,抑且可以使穢者失其穢,有化穢為香的功效:“香有二德,有辟穢者,有化穢者。如芳自芳而穢自穢,而不能相凂,此僅自香耳。迨至芳香既盛,不但自芳,能使穢由之而解者,辟穢之德也;能使不芳者化而為芳者,化穢之德也。穢由而解,芷之德也;化穢為香,蘭之德也。”5并補充《左傳》鄭文公妃夢伯贈蘭、孔子《猗蘭操》兩則史實,闡明屈原何以在眾芳中獨取蘭以為佩的緣故。江離、辟芷、秋蘭三者所具有的芳香、化穢之性,既與屈子內美、好修之德相通,復與屈子廣蓄眾芳之志相合,可謂一語雙關,渾然天成。較諸洪興祖之說,更為密合。從章節文法方面來說,既承“紛吾既有此內美兮,又重之以修能”,又與下文“朝飲木蘭之墜露兮,夕餐秋菊之落英”前后呼應。“前之佩蘭扈芷,雖衣之服之,尚與體分而為二;今飲之食之,無非芳香,則內徹五臟,無一而非芳香矣。”1蘭之意象與內涵,渾融無間,千古之解蘭者,恐無過于此矣。

2.引申推詳

離騷 司馬遷說:“離騷者,猶離憂也。”王逸《章句》注認為:“離騷者,離,別也。騷,愁也。……言己放逐離別,中心愁思,猶依道徑,以風諫君也。”歷代釋“離騷”者,多從漢人之說。惟宋人項安世《家說》與王應麟《困學紀聞》有異說,以牢騷解離騷。戴震《屈原賦注初稿》以“一聲之轉”論證“離騷即牢騷”。姜亮夫《屈原賦校注》(1957)“習于當時學術界影響之說”,發揮戴說,文極繁冗。是以蔣天樞批評說:“后人以所釋‘離,別也義平凡,復不滿于司馬遷、班固所解,援引伍舉‘騷離之言,紛紛創為新義,皆去題愈遠者也。”姜亮夫在《重訂屈原賦校注》(1987)中,對此進行反省,認為王逸“釋離為離別,此如后世別愁之比而已,于義為最湛深,當從之”。可謂勇于改過,體現其治學嚴謹之態度。

劉獻廷訓釋“離騷”之義,依據王逸注而引申推詳其說:“離者,別也”,“既合而復離之謂”;“騷者,憂也”。而其立論,則據司馬遷《屈原列傳》所載史實,通觀屈原與懷王君臣之間離合的反覆曲折,以見屈子離情的徘徊悱惻。

“離” “離字與合字對,非始合而終離,又何以謂之離乎?屈原之與楚懷王,始之合也,原則竭智盡忠以事其君。‘入則與王圖議國事,以出號令;出則接遇賓客,應對諸侯。王甚任之。始之合也如此。”劉獻廷從離、合字義著眼,據《屈原列傳》立論,認為屈原與懷王之始合時,君臣之間,“式好無尤,所謂深深議、密密語,有非他人所可得而知”者。從“入則與王圖議國事,以出號令”一句,可看出“屈子于楚國一[國]2之政事無不與知矣”;從“出則接遇賓客,應對諸侯”3一句,又可推斷屈原所任職位乃重要的“行人之職”:“戰國時,此職與今大不相同。彼時齊、秦諸國,互相雄長,行人一言之失,則兵釁開而爭端起矣。此行人之職,所以重也。……在當時之最重者,無有過于此職者也。”《史記》所說“王甚任之”,絕非空泛之言。“夫入議國事,出對賓客,合政府、行人之事,而屈子一人司之,則屈子與懷王初年之合,可謂合到極處矣。”盡管如此,“以張儀一反覆狙詐之小人,遂玩弄懷王于掌股之上,則王之為王,其不足與有為也,可知矣。遇不足與有為之君,雖合猶不合也。”劉氏論說符合情理,且認為懷王與屈原君臣之間,所謂合者,“不過適投其好,一時高興,偶然用之耳”,“離”憂已然埋下,只待觸發之機罷了。分析可謂眼光獨到,一語中的。果然,等到“上官大人之讒之既入也,王怒而疎屈平,而平之與王始離矣”。離前既曾君臣相合,離后亦未必不可復合。“若離之而仍可以合焉,則猶不得謂之真離也。而原之與王,則一離而不復再合矣。是離之為離,乃真離也。”懷王客死他鄉,頃襄王即位,屈原“既不得之于其父,或者可以望之于其子,則猶未得謂之真離也”。豈知頃襄王即位后,“子蘭又使上官大夫短之,非但不能得之于其父者而可以望之于其子,抑且有三年之放焉”。至此境地,屈原之與楚王,“其離之為離,始真離矣”。4屈原從得志到失意,再從期望到失望,經劉獻廷一番闡幽發微與演說勾勒,躍然紙上,更見屈子情思的曲折反覆。

“騷” 馬、班皆釋騷為憂,劉獻廷從其說,但在字義上更作探本之論:

騷者,憂也。何以不言離憂?蓋憂止言心,騷狀其貌。左不是,右不是,橫不是,豎不是,不知何者為是,此騷之狀貌也。蓋屈子身為宗臣,國事即其家事,盡忠于君,即所以盡孝,其關切也為何如哉?今見國事日非,局面日壞,鄰國日強,將見社稷危亡,宗廟不得血食,故其求合也,非為一己也,為宗廟社稷也。夫其合也,有關于社稷宗廟也。如此,則其求合也為何如?故非騷不足以自狀其貌也。騷字從馬從蚤,蚤之跳躍不定,再無一息之安寧,無羈之馬,其馳騖也亦如此。故騷字,以此二物合見其義,所以自寫其狀也。1

古本《離騷》,騷作慅。湯炳正《楚辭今注》說:“據世傳《史記索隱》單行本,《屈傳》‘離騷作‘離慅。日本所傳古本《史記》亦多作‘離慅。《詩·月出》釋文:‘慅,憂也。”2《說文解字》:“騷,擾也。一曰摩馬,從馬蚤聲。”段注:“騷,摩馬也。……人曰搔,馬曰騷,其意一也。摩馬如今人之刷馬。引伸之義為騷動,《大雅·常武》傳曰‘騷,動也是也。《檀弓》注曰:‘騷,騷爾,大疾。若《屈原列傳》曰:‘離騷者,猶離憂也。此于騷古音與憂同部得之。騷本不訓憂,而擾動則生憂也,故曰猶。從馬,蚤聲。”3段玉裁認為,騷為慅的假借字,二者字義相近,后世“騷行而慅廢矣”。騷、慅、搔、瘙字皆從蚤得聲義,為一組同源詞。蚤從?從蟲。《說文》:“,嚙人跳蟲,從??聲。?,古爪字。或從蟲。”寄生之跳蚤,嚙膚噬血,以手抓之,越抓越癢,越癢越抓,不至血痕斑闌不止,故“得蚤者莫不糜之齒牙,為害身也”4。劉獻廷據字義訓釋騷之狀貌,“左不是,右不是,橫不是,豎不是,不知何者為是”,可謂深得慅之本義,亦與屈子反覆曲折、謇謇難言的離情若合符契,非深昧《離騷》者,焉能言此!

3.洞幽燭微

敗績 王逸注:“績,功也。言……但恐君國傾危,以敗先王之功也。”洪興祖《補注》從王注,并引《左傳》為證:“皇輿宜安行于大中至正之道,而當幽昧險隘之地,則敗績矣。《左傳》曰:‘大崩曰敗績。”王夫之《通釋》:“敗績,車覆也。”戴震并引《禮記》《左傳》為證:“車覆曰敗績。《禮記·檀弓》篇:‘馬驚,敗績。《春秋左傳》‘敗績厭覆是懼,是其證。”此后諸家,皆從戴說。姜亮夫說:“敗績,洪補引《左傳》‘大崩曰敗績。按春秋以來專用術語,《左傳》中時時見之,軍大崩潰曰敗績也。戴震引《檀弓》‘馬驚敗績,謂車覆也,得之矣。”湯炳正也說:“戴震《屈原賦注》引《檀弓》謂‘車覆曰敗績,喻國之傾覆。”5于省吾認為:“典籍言‘敗績者有廣狹二義。就狹義言之,則以車覆為敗績,如前文戴氏所舉,是其例;就廣義言之,則以事業之失敗為敗績,即《國語·晉語》所說的‘國無敗績。《離騷》以‘皇輿與‘敗績連稱,自當以車覆之訓為是。”按戴震所言極是,然尚未圓照。《檀弓》載:“魯莊公及宋人戰于秉丘,縣賁父御,卜國為右。馬驚,敗績,公隊(墜),佐車授綬。公曰:‘末之,卜也。縣賁父曰:‘他日不敗績,而今敗績,是無勇也。遂死之。”《左傳·襄公三十一年》:“若未嘗登車射御,則敗績厭覆是懼,何暇思獲?”《檀弓》先言馬驚,次言敗績,再言公墜。《左傳》則敗績、厭覆并舉;厭,即壓,厭覆即壓覆,車覆壓人,故懼。古代戰車為雙輪制,戰馬驚奔,御者失控,則車易覆,然戴說僅能解釋厭覆,未能解釋敗績。《檀弓》言馬驚,敗績,公墜,而非戰車覆壓莊公,則敗績與厭覆顯然有別。近年來甚且有學者作文,欲以推翻戴震之說1。

《說文》:“績,緝也。從絲責聲。”績之本義,乃析麻以制線。先秦文獻中,以績為績麻者,屢見不鮮。2先秦諸子著作中,績亦往往與紡、緝、織、絍諸詞作動詞,為紡織義。3漢晉以降,紡織之績猶多見于載籍。4至民國時期,方言中猶有“績麻”一詞。如民國《象山縣志》卷十七載:“績麻,《說文》:‘績,緝也。‘緝,績也。今言?。《廣韻》引《異字苑》:‘?,緝麻纻名。”5今之方言調查記錄,“績麻”更是俯拾皆是,不勝枚舉。績、緝本義,皆與搓麻成繩有關,故許慎《說文》以績、緝互訓。段玉裁注辯之甚詳6,王力《同源詞典》亦以績、緝為同源詞。7敗,《說文》訓為“毀”,《玉篇》釋作“破”,故敗有毀壞、殘破之義。績作名詞,義為麻繩。廖江波、楊小明以為,敗績的本義是毀壞集聚麻線。8其所論證,較為詳實。

劉獻廷論述精于兵法、技械。其在《左傳快評》中曾說,“題目之難,更無過于戰陣者”,而“左氏最善寫戰陣之事,八門五花,縱橫筆端,萬馬千車,奔走腕下,五大戰其選也”。9惜《左傳快評》對“敗績”一詞未見注釋,至《離騷經講錄》始別出新解:“績,車上系馬之繩。車覆繩斷曰敗績。古時兵陣以車為主,故師覆曰敗績。然反是借用,而此處車覆之解,乃正說也。”10獻廷此說,可謂直探原義、洞幽燭微之言。據其說以解《檀弓》與《左傳》:大戰之際,戰馬驚馳,麻繩線頭敗壞松散,在劇烈拉扯中斷裂(繩斷),繩斷而導致車覆人墜,車覆人墜則師敗無功。劉獻廷的訓釋,恰好完整地解說了《檀弓》馬驚、敗績、車覆、戰敗的連鎖反應。質言之,繩斷車覆是敗績的原義(“正說”),師覆戰敗是敗績的引申義(“借用”)。“敗績”古訓,湮沒已久,劉獻廷既已為之發覆,而《楚辭纂義》《楚辭集校集釋》棄而不錄,后世學者亦未曾注意其說1,遂生無數爭論。

綜上所論,劉獻廷的字詞訓釋,實依王逸古注為本,又輔以洪興祖、朱熹舊注,以紹述前人注疏為主,遇古注未盡之處,則斷以己意,另作新解。故其對文句的疏解,往往別出心裁,自成一家之說,與歷來解騷者截然不同。尤須說明的是,劉獻廷在《廣陽雜記》中曾提出“論字者當以《說文》為正”的主張2。《離騷經講錄》的字詞訓釋,如忠、孝、粹(精)諸字,自覺以《說文解字》的釋義為根據。至于字書的訓釋不能滿意者,則以己意分析字之形、義,如騷字、謇字:“謇者,從塞從言,欲言而不能言之貌。”又如貪、婪二字:“王逸曰:‘愛財曰貪,愛食曰婪。然以字義論之,貪字從含從貝,以寶貝含在口里,則其貪財為何如也?婪字從女從林,有女如林,蓋渙色之謂也。然則此輩人之欲進,乃為財色耳。”3劉獻廷的字義訓釋,雖不免望文生義、牽附臆測之處,但其倡言論字以《說文》為正,并敢于質疑字書,而以己意分析字形,重新訓說字義,在清初學者中可謂是鳳毛麟角。“明清《楚辭》注本在字詞訓釋、篇章大旨的抉發及屈原生平研究等文獻研究方面,是有所獲弋的,哪怕只有一條,也應該予以肯定”4。衡以這一標準,《離騷經講錄》值得肯定之處遠不止于此。

(二)詞章:《離騷經講錄》的章節結構與字句文法

明句讀,通訓詁,再知道點作者生平、時代背景之類的問題,一般文學作品都可以基本讀通。然于《離騷》則不然。因為它內容豐富、規模宏偉,而且重重疊疊,反反復復,一唱三嘆,即使每個字、每句話的意思都弄懂了,但整首詩在說些什么還未必能弄清楚,即使朱熹這樣的大家也有此感,所以歷代學人在讀《離騷》時早已注意到弄清全詩脈絡結構是讀通《離騷》最關鍵的一步。5

王逸《楚辭章句》與洪興祖《楚辭補注》,只說明《離騷》字義,尚未分其章節。朱熹始注意劃分章節:“凡說詩者,固當句為之釋,然亦但能見其句中之訓詁字義而已,至于一章之內,上下相承,首尾相應之大指,自當通全章而論之,乃得其意。”6其所著《楚辭集注》,即“仿《詩傳》之例,一以全章為斷”,以每四句為斷,劃分《離騷》為九十三節,每節“各系以興、比、賦字”,開后世《離騷》文章結構分析的先河。讀《離騷》不得其法,則“懵然不知本題之層折,行文之步驟”,讀者反以為《離騷》“無首無尾,無端無緒”,結果必然是“將千古奇忠,所為日月爭光奇文,謬加千層霧障,幻成迷陣”。7因此,清人黃恩彤《離騷分段約說》認為:“讀《離騷》當先分段落,得其大意。”1朱冀《離騷辯》也說:“讀《離騷》須分段看,又須通長看。不分段看,則章法不清;不通長看,則血脈不貫。舊注解之失,在逐字逐句求其解,而于前后呼應闔辟處,全欠理會。”2

宋明以來,學者致力于《離騷》結構劃分,多達九十三家,分法互異,言人人殊,而各有依據。3黃文煥《楚辭聽直》的章節劃分,即以文意為斷。劉獻廷既反對“后世讀者皆苦其中之字句重見復出”4,“不知其起盡,遂目之為斷亂無端”5的說法,又批評朱熹以每四句為一截之分法,“若考亭本則處處以賦比興配之,每四句一截,遂使得氣脈斷絕,死板呆腐,令人愈讀愈惑。故《離騷》之旨意,一隱而不復再顯者,自考亭始也”6。可見是以《離騷》的行文意旨為劃分標準。姜亮夫最早注意到《離騷經講錄》的章節劃分別具特點:“所分章節,與他書不同,長短亦無定。每段之后,低一格,為注文。其所注亦長篇大牘,或一二頁至十馀頁不等。”7惜其后學者未加留意。至黃靈庚始在姜說基礎上加以闡明,認為劉獻廷“以分節為起講,每節多寡不限,蓋以意為斷。講論不局限于字詞句義,而以闡發要旨為主”,“長篇累牘,不無特見妙語”8;其以八股之法分析《離騷》結構,雖屬附會,然終以‘嚴整、縝密之說,破‘斷亂無端之論,蓋不無有見矣”9。總之,“劉氏疏理《離騷》結撰之法,未人言亦言,而別創新說,自成體統”10。二氏所論,大體不誤,但具體分析,稍嫌粗疏。

劉獻廷在《左傳快評》中曾提出,賞析文學名篇,“學者當一一相其結構起盡,然后合而觀其章法,始得古人之能事。凡大幅文字,無不如此”11,《離騷》亦然。

《離騷》一經,妙思奇構,不一而足,向后自見。中間有兩大要扼,須先知之。一者,是“離騷”二字。自“帝高陽之苗裔兮”起,至“非予心之可懲”上,是全做離字;自“女媭之嬋緩兮”起,至于篇終,是全做騷字。二者,是篇中之芳佩、瓊佩二事也。《離騷》一書,涵泳悠揚,千回百轉,重復斷落,莫可端倪。其間字句,有一見、再見、三見、四見,乃至于正見、反見、側見、復見者,種種不一,要知皆有其故,中間惟芳佩、瓊佩則尤為緊要者也。前半篇純是芳佩,后半篇純用玉珮。芳也、瓊也,屈子以此二事終身佩之于身者也。佩者,古人以之表德。始佩芳而終佩瓊,是此經中最要眼目。其他妙構,種種不同,向后開章自見,惟“離騷”二字與芳佩、瓊佩為所當先知也。12

劉獻廷所謂《離騷》之“兩大要扼”,一者是“離”“騷”二字,實從篇章結構的劃分著眼;二者是“芳佩”“瓊佩”二事,乃自字句文法的剖析入手。故以下從篇章結構、字句文法兩端進行分析。

劉獻廷劃分《離騷》的篇章結構,所用概念有“前半篇”“后半篇”“大段”“段”“小節”“句”,概念層級明確。具體而言,劉獻廷分《離騷》一篇為前、后半篇,前半篇敘“離”,后半篇述“騷”,提綱挈領,畫龍點睛;“離”“騷”各分六段,每段含若干小節,每小節有若干句,層級分明,條理秩然。

《離騷》共三百七十五句、二千四百八十三字1,自“帝高陽之苗裔兮”至“紉秋蘭以為佩”十二句,“為一小節”。“首二句,是敘始祖以至于父”;三、四句,為屈子自言其出生之年月日;五到八句,言皇考“于屈子初生落地日,尚未離初度之時,即賜之以名”;九、十句言屈子既具內美,又肯加以“修能錯磨之功”:“已上皆敘寔事”。至“扈江離與辟芷兮,紉秋蘭以為佩”二句,“則言修能之寔”。屈原修能之事繁,若采用賦體進行鋪排,“則雖千言萬語,亦不能盡”,故而《離騷》之行文,“至此忽用比興一蕩,文字至此忽然一變”。自“汩余若將不及兮”至“夕攬洲之宿莽”四句,“又為一小節”。前二句“承明其自修其能”,后二句“正起下文‘日月忽其不掩兮至‘傷靈修之數化”一大段,承上啟下。自首章至“夕攬洲之宿莽”,“已上敘自己之事畢矣”。凡一段兩節十六句,是屈子自敘己之內美與修能之意。

從“日月忽其不掩兮”一句,“始漸漸轉入國事”,此下至“傷靈修之數化”為一大段,分作二節。“日月忽其不掩兮”至“恐皇輿之敗績”二十句,皆敘“屈子與王未離以前之事”;“忽奔走以先后兮”至“夫惟靈修之故也”八句,“正敘屈子與王離之故”。以上二十八句為一節,“至此才把‘離字說足,文勢亦一小住”。“曰黃昏以為期兮”至“傷靈修之數化”六句為一節,言“我之所以離也,雖由靈修之數化,然而今日之遲回瞻望者,亦此故也”。這兩節作一段,“至此始點出離字,然卻反是不離矣”。

自“余既滋蘭之九畹兮”至“豈余心之可懲”八十句,分為四段,“皆敘其離之所以離也”“皆足離字”。從修辭看,“首二段皆比起,下二段則決以賦起也”。從內容來看,自“余既滋蘭之九畹兮”至篇末,可分為三層意思,即初分、中分、后分:“余既滋蘭之九畹兮”至“豈余心之可懲”四段,為初分;“自女媭之一詈,轉出陳辭、謁帝、求女三段”,為中分;“自此以后,復有初占、后占、西游之三段,以為后分”。其中,“亂曰”為一小節,全篇“到結句‘愿從彭咸之所居一句,始是此一經之宗旨,而屈子之心事始見矣”,可謂卒章顯志。

為便于學者的理解,劉獻廷借用八股文體式來分析《離騷》的結構:

《離騷》一書,最有章法,后世讀者皆苦其中之字句重見復出,以為斷亂無端。不知世之文字,無過于此篇者矣。今文之最整齊者,莫過制藝之八股,則以此篇章法觀之,則絕似八股。自“帝高陽之苗裔兮”起,至“紉秋蘭以為佩”,猶之乎文之有破承也。“汩予若將不及兮”至“夫惟靈修之故也”,猶之乎文之有開講也。“曰黃昏以為期兮”至“傷靈修之數化”六句,言始之合,而終之離也。而獨以“余既不難夫離別兮”之一句,點出離字,猶之乎文之點題也。自此以下,又有四段。“余既滋蘭之九畹兮”至“怨修名之不立”,與“朝飲木蘭之墜露兮”至“雖九死其猶未悔”之二段,是比興;“怨靈修之浩蕩兮”至“固前圣之所厚”,與“悔相道之不察兮”至“非予心之可懲”之二段,是正說。此四段猶之乎文之有起股也。自“女媭之嬋緩兮”至“夫何煢獨而不予聽”,是散行一段,然后轉出“濟沅湘以南征兮”至“好蔽美而嫉妒”之一段,為之謁帝;“朝吾濟予白水兮”至“好蔽美而稱惡”之一段,為之求女。此二段如兩峰雙闕,巍巍并立,猶之乎文之有中比也。“閨中既邃遠兮”至“余馬能忍,與此終古”之四句,又總上兩段者也。“索藑茅以筳占兮”至“周流觀乎上下”,是為靈氛之占、巫咸之占之二占,此二段,如水窮云起,奇峰插天,猶之乎文之有后股也。而以西游一段為大結,章法之整齊,若此又何斷亂無端之有?蓋讀者不知其起盡,遂目之為斷亂無端,其實《離騷》一經,為最嚴最整之文也。1

為便于讀者觀覽與比較,試將劉獻廷、黃文煥兩人對《離騷》章節的劃分,制表如下:

試取《離騷經講錄》與《楚辭聽直》相較,兩書的論題頗多相似之處。黃著早在明崇禎十六年(1643)已刊行流布,清順治十四年(1657)補刻再版,劉獻廷顯然讀過黃著,在為門人講解《離騷》時,《楚辭聽直》或是其參考著作之一。盡管如此,劉獻廷在《離騷經講錄》中并未明確提及黃文煥的《楚辭聽直》,其講解與黃氏說法亦多有不同。如:

1.關于《離騷》的章節劃分,劉獻廷與黃文煥對《離騷》章節的劃分顯然有別,如一至五節,除第三節相同外,其馀四節各不相同。《離騷經講錄》分為二章十二段若干節,相較于《楚辭聽直》二十五節的分法,層次劃分無疑要復雜得多。而劃分的不同,顯然是對詩文的理解與體會的有別。

2.關于題名,《楚辭聽直》反對王逸對《離騷經》的命名,認為當刪去“經”字。劉獻廷則贊同王逸的說法。

3.關于屈原作品,《楚辭聽直》刪汰漢代擬騷的非屈原作品,又以《大招》《招魂》為屈原作品,故書中除收錄屈賦七篇二十五章外,并收入“二招”。其后,林云銘、蔣驥諸人證成其說,影響后世極大。劉獻廷則采用王逸《楚辭章句》的說法,認為只有《離騷》《九歌》《天問》《遠游》《九章》《卜居》《漁父》七篇為屈原作品,其馀均非屈作。

4.《楚辭聽直》對屈賦的字法、章法、文法、文義、訓釋兼備;然與《離騷經講錄》相較,隨文訓釋不及劉著簡明扼要,詩文品評不如劉著細膩精到1,闡發屈子理念雖各有千秋,而劉獻廷援引儒、釋、道三家之說,氣象更為恢弘。

除劃分《離騷》章節結構外,劉獻廷對字法的分析亦頗有獨見。時而執一關鍵詞語,反覆推排、研磨,拈出一字而牽動全篇,而后左右關聯,觸類旁通,妙語連珠,將屈子回環曲折之情思、《離騷》含蘊豐富之義理,一一為之發覆。《離騷經講錄》的言語雖雜有明人評點文學的風習,但始終未離劉氏所拈出的意旨,且不乏獨到之論,可謂善讀屈賦、善體文心者之文。古人作文多有章法,《離騷》一篇,更“有大段章法”,劉獻廷認為:“大凡古人作文,不拘敘事論理,中間必有線索為之照應,是以文中之字,或一見再見三見,莫不各有其故。”2并在《離騷經講錄》中拈出“則”“忽”二字為例進行說明:

如此篇之首,有“名余曰正則兮”之‘則字,遂于篇中轉紐處下一句曰“愿依彭咸之遺則”,而篇終則以“愿從彭咸之所居”一句為結。此是何等關鎖,何等照應!而僅以一字兩字為之,豈不奇絕?學者于莽莽眾人之中,必取一人以為則,然后有所依歸也。如《孟子》曰:“吾所愿則學孔子也。”是以孔子為則也。屈子曰:“愿依彭咸之遺則。”是彭咸為屈子之則矣。夫彭咸乃商之大夫,諫于其君而不聽,赴水而死,此其遺則也。屈子依之,即所為天下之正則也。平乃天下共由之正則,……屈子能辨乎此,愿依彭咸之遺則,可謂不負伯庸命名為正則之意矣。如此一篇大文字,而以遺則二字暗為針線,其縝密為何如也?3

意所不及而竟至焉,謂之忽。此書中三言“忽”字,凡作三解。前“日月忽其不淹兮”,此“忽”字是從屈子眼中獨見,言其自己脩能,刻刻驚心之意。“忽奔走以先后兮”,此“忽”字是從他人目中,見屈子之忽前忽后。至后“忽馳以追兮”,此“忽”字是從屈子目中,見黨人之馳騖。凡此三解,各有妙義。4

劉獻廷對“則”字、“忽”字的解析,前后相連,通貫全詩,且析義密深,言簡意賅。他據此提出,“《離騷》一書,針線縝密,皆以字為照應”5,并提醒讀者勿輕易放過一字。如《離騷》的羅列眾芳,劉獻廷認為其雖“幾于捆載香草矣,然又雜然不亂,各有意義”:

初則曰“扈江離與辟芷兮,紉秋蘭以為佩”,曰扈曰佩,是已之被服親之至也;次則曰“朝搴阰之木蘭兮,夕攬中洲之宿莽”,曰朝搴夕攬,言朝夕孜孜,時分之不敢或怠也;三則曰“雜申椒與菌桂兮,豈惟紉夫蕙茝”,是言前王儲芳蓄香之軌范,后人亦當效法也;至此第四次“余既滋蘭之九畹兮,又樹蕙之百畮。畦留夷與揭車兮,雜杜衡與芳芷”,則言已之廣儲眾芳,將以待君用也。雖然,層疊重復而用筆命意,曾有一絲之雜亂否?何后人亦斷亂無端目之也?6

無怪乎劉獻廷一面感慨,“《離騷》一經,妙思奇構,如天工鬼斧”“《離騷》一經,為最嚴最整之文”;一面發出贊嘆,“故行文最善養局者,不得不推屈子為第一手矣!”1非涵詠體騷而深有體會者,恐難窺見此中奧秘。

黃文煥《聽玉》說:“首《騷》言芳之后,始繼以言玉。蓋其重玉,視重芳為較進焉。小人不知芳,愈不知玉,故曰‘覽察草木其猶未得兮,豈珵美之能當。然小人能毀芳為不芳,不能毀玉為非玉。佩芳而芳或變,自蹈小人之所毀,不如佩玉之不變也。”2劉獻廷關于佩芳、佩玉二事的解析,雖然受到黃著的啟發,但其所見卻有不同,以為屈子既具內美,加以修能錯磨之功,其立志之初,實兼懷“窮則獨善其身”與“達則兼濟天下”之志,“欲使香澤遍熏天下,與天下之人共處于芝蘭之室”3。芳佩、瓊佩二事,正是屈子理想之寄托所在,劉獻廷因此視之為《離騷》的兩大要扼之一:

芳佩、瓊佩是一篇大章法,無窮之深意寓焉。君子無故,玉不去身。古人所佩,大抵皆玉。蓋取玉之堅貞潤澤,以表其內德也。然玉止能守己,不能及物,故又于聲色臭味中,取其香者以為之佩。蓋美色、美聲亦俱能美已,不能及物,惟香非特美在于已,并可以熏不香之物,變而為香。當屈子立志之日,豈為獨善一身只完一己之事而已哉?直欲使香澤遍熏天下,與天下之人,共處于芝蘭之室也。故其于留夷、揭車、杜衡、芳芷之屬,無不綑載而羅列之,正取芳香可以遠及之意。此其初發念之時,志高天下,如日之升。迨至美人始合終離,事機不偶,自己尚立不定,向時所儲之芳,紛紛變易,香者皆變而為不香矣,豈但不能使芳香及人,乃至蘭憔蕙悴焉。此芳佩變而為玉珮之樞軸也。玉者,至堅不變之物。至此惟以堅貞自矢,使千秌萬世不磨不變而已,于是以瓊終焉。4

獻廷論玉之說,演繹黃文煥的說法而更加細密圓融,發前人之所未及,故而《離騷纂義》與《楚辭集校集釋》兩書均援引其說。

(三)義理:《離騷經講錄》的主旨與文心

明清易代之際,漢族士大夫面臨生死、仕隱、忠孝等一連串的思考與抉擇,劉獻廷以明遺民自居,終身未嘗出仕,忠孝是其最為關注的問題。因此,《離騷經講錄》開篇明義:“《離騷》一經,以忠孝為宗,故首當論夫忠孝。夫忠孝者,乃千圣眼目之所注射,以之扶世翼教者也。”5洋洋灑灑四千言,以理學倫理觀來論說“忠孝本無二致”之義,認為忠孝乃為“人道之極致”6,無所逃于天地之間。

“凡一書必有一書之宗。宗者,尚也,崇也,主也。老子曰:‘言有宗,事有君。若不揭一書之宗,則無以辨其文心,而一書之起伏頓挫、開闔抑揚、擒縱斷續之妙,皆不可得而見矣。”7惟有明其宗旨,辨其文心,始能見其文法之妙。劉獻廷論《春秋》之主旨:“仲尼曰:‘為人子者,不知《春秋》之義,則必居不孝之名;為人臣者,不知《春秋》之義,則前有讒而不見,后有賊而不知。故《春秋》之作,正以辨忠孝之似是而非者也。”1故其在《左傳快評》中,主張“忠、孝二字決非兩事”2。《送韓敬一尊公老伯令堂伯母靈柩回洪洞》詩中,亦有“忠孝無二致”3之句。在劉獻廷看來,“忠孝者,本之于天,賦之于性”4“盡忠即所以盡孝,盡孝即所以盡忠,名雖二而實則一也”“忠孝本無二致”5。而“《離騷》一經,以忠孝為宗”6,與《左傳》之主旨一致。

重讀姜亮夫評語,所論乃在劉獻廷對《離騷》主旨的把握與解讀:“(《離騷經講錄》)大體以《屈騷》為屈子教忠教孝之作,憑虛立言,未根情實,說雖至繁夥,而義則益遠矣。”黃靈庚在姜說的基礎上有所闡發,認為“‘講錄遭人詬病者,議論宏闊,茫無邊際。若‘總講之首論‘忠孝,龂龂然不休,至三千馀言之后,方及屈子之忠孝,讀之令人生厭矣。其議論迂曲牽合,時或見焉。”7持論仍不出姜說范圍。綜觀《講錄》,劉獻廷立意于儒家之忠孝倫理觀,藉宋明儒之心性學說重新闡釋屈子思想,此或即姜氏所謂“憑虛立言”之論所在。然而,劉獻廷之論說“忠孝”,是依先秦宗法制度和宋明理學來立論,自有其歷史和學理依據。

1.以屈子之文求屈子之志:知人論世說的演繹

屈原投江后,其生平事跡與詩篇在后世廣為傳誦。自淮南王劉安說屈原“信而被疑,忠而被謗”之言出,“千秋萬世之下,以屈子為忠者,無異辭焉”。盡管兩漢以來“論屈子之死者多有異同”,“至宋儒之論屈子者,則又甚有出入”,但“千古之以屈原為忠者”,無不據屈子之自沉汨羅、憂憤赴死立論,謚之曰“忠”。朱熹以屈原“忠而過,過于忠”的說法,到晚明時仍被視為“千古定論”8。論史者之蓋棺定論,往往稽考其人之生平事跡,以為參考。劉獻廷卻認為,“千秋萬世之下,以屈子為忠者”,世人絕無異辭,都是從“屈原之一死”的行跡來作評論,而不根于本心和精神世界,與屈原未免隔膜太遠。

如何才能把握《離騷》的文心和屈原的精神世界?劉獻廷主張,不僅要觀屈子行跡,還要以“屈子之文”來求“屈子之志”。

《孟子》曰:“誦其詩,讀其書,不知其人可乎?”然則,雖知其事,而不誦其詩、讀其書而知其人,遂以論其心,可乎?要知事形于外,是可見者;心藏于內,是不可見者。故讀其書而知其書之義,然后可以見其心矣。若不知其書之義,而但論其事,則亦不足以知其心矣;不足以知其心,又烏足以論其事哉?是以后世但以形跡論人,千秋萬古之被枉者,不知何限!9

屈原的生平事跡,集中載于《史記·屈原列傳》,其心志則見于屈賦。在劉獻廷看來,事形于外,人所共見;心藏于內,形跡難尋。“存之中而不能見之于外者,謂之在心;意有所之而身不能見之于行者,謂之志。”1意在心中,未經本人宣說,“則豈特他人所不知、他人所不見,即己亦不可得而知、不可得而見”2;一旦訴諸語言文字,發而為言,著而為文,則其“身、口、意三樣一時頓現紙上”3。故而,“在心為意,出口為言,落筆為文,三件只是一事”4。意、言、文三位一體,“夫屈子一生事跡,《列傳》自可考見,至于屈子之志,則非自明,人又烏乎知之?”5只有誦其詩、讀其書,知詩書之義,始能知其人、論其心。

但是,后世《楚辭》傳本,既收錄有屈原作品,也收錄代屈原設言的非屈原作品,歷來學者且往往以首篇《離騷》代稱《楚辭》全書。故《離騷》不僅可概全部屈原作品(屈賦),亦可統括《楚辭》中之非屈原作品。6在劉獻廷看來,探求屈原之志,須觀屈子之書,以屈解屈,先要將屈原作品與非屈原作品區別對待。《楚辭》中的屈原作品,即劉獻廷所謂“《離騷經》之七篇”,為《離騷》《九歌》《天問》《九章》《遠游》《卜居》《漁父》,自王逸以后,學者多公認為屈原的作品。黃文煥以《招魂》為屈原作品,清初林云銘《楚辭燈》、蔣驥《山帶閣注楚辭》皆從其說而彌綸之,劉獻廷則從王逸注本而不從黃文煥之說。

“離騷”二字,乃《天問》《遠游》《九歌》《九章》《卜居》《漁夫》以及于《離騷經》之七篇總名也。若“離騷經”三字,則此《離騷經》一篇之別名也。故離騷是總名,離騷經是別名。7

關于《離騷》與《離騷經》大名(總名)、小名(別名)之辨,劉獻廷認為:《離騷》作為書名,是屈原七篇作品(屈賦)的總名(大名);而《離騷經》則是《離騷》一篇的別名(小名)。屈原《離騷》七篇(屈賦)可以該《楚辭》全書,《離騷經》一篇可以該屈原《離騷》七篇(屈賦),則《離騷經》為《離騷》(屈賦)、《楚辭》全書的主旨。劉獻廷“年十四時,始見《南華》,便有放翻宇宙之眼界”8,其論莊子之文說:“《莊子》一書,內篇外篇,乃至于雜篇,雖有若干篇,獨《齊物論》一篇,為一書之文心也。《齊物論》一篇,雖有若干字句,然獨‘夢覺二字,又為一篇之文心也。”9仿佛其語以說《離騷經》,則《楚辭》一書,屈原作品與非屈原作品,雖有若干篇,獨《離騷經》一篇,為一書之文心也。《離騷經》一篇,雖有若干字句,然獨“忠孝”二字,又為一篇之文心也。

劉獻廷以孟子提出的知人論世作為方法,并加以演繹,依據《屈原列傳》與先秦文獻記載,審視戰國時期的社會文化、楚國的局勢和屈原個人生平經歷,尤其注重對屈原本人著作的研讀,藉以考察屈子的生平與思想,“以屈子之文觀之,以求夫屈子之志”,進而探析屈賦和屈子。可謂持之有故,言之成理。

2.以言情為文心:《離騷》文種的討論

屈原作品既已辨明,只須沉潛反復,嗟嘆詠歌,便可尋其文詞指意之所出;倘能明其主旨,辨其文心,則屈賦之起伏頓挫、開闔抑揚、擒縱斷續之妙,皆可得而見矣。然而,事實卻正相反,歷來讀騷者之意見紛歧,爭鳴屢起,即使劉獻廷的解讀亦頗遭后人非議。究其原因,緣于讀者對《離騷》文種的認識不同。

劉獻廷分文章為無韻之文與有韻之文兩種,按其文種又分為敘事、論理、言情三類。“夫敘事者,直書其事;論理者,明著其理。使天下后世真見其理,真知其事,善者可師,美者可法,惡者可懲,邪者可戒,如是而已。”1敘事、論理二類,都屬于可以“大書特書”“長行直書”的“無韻之文”。至于言情一類,與二者不同,是“懷其情而不能發之于言,舒之于行,然后于焉發憤,托物比興”的“有韻之文”。

若夫言情之文,則情之為情,則人之所不得而知,不得而見者也。人之所不得而知、不得而見者,非吾宣之,則豈特他人所不知、他人所不見,即己亦不可得而知、不可得而見者也。故言情之文與敘事、論理之文,有大不同者矣。言情之文,詩是矣。2

情存于心,不宣之于口、筆諸于文,則不可知、不可見。情、言、文三者,析言之可分為三,合言之則為一,故有言情之文。言情之文,在劉獻廷的分類中,專指詩歌這一體裁,其特點是“詩言志”。

《語》云:“在心為志,發言為詩。”是詩三百篇皆言志之詩也。存之中而不能見之于外者,謂之在心;意有所之而身不能見之于行者,謂之志。子曰:“父在觀其志,父沒觀其行。”蓋以不能見施于行者,始謂之志也。若能發之于言,見之于行,則言之耳、行之耳,何以謂之志哉?然則志之為志,非決不可言、決不可行者乎?故父在子不得自專,止觀其志之何如耳。然情之與理、事異者,又何在乎?蓋事者,既已見之于行,人人所共知所共見,但直書其事,而其間之是非曲直,自見矣。初非有顧忌避諱之難言也。若理者,天理民彝之極致,綱常倫己之準則,千秋萬世之所共由之路也,又何難乎?至于人之志,則言之所不能言者也。能言矣,而又有所不當言;當言矣,而其時其勢又有所不可遽言者,則亦猶之夫不能言也,可知矣。蓋可以言,則即可以行;可以見之行,則不得謂之志矣。太史公曰:“詩三百篇,大抵皆發憤之所由作也。”若人之情可以見之于言,見之于行,則有何發憤之?有懷其情而不能發之于言,舒之于行,然后于焉發憤,托物比興,而詩出矣。3

敘事、論理之文,“可以直書,故惟取辭達”;言情之文,“有能言與當言盡可以直出者”,不能遽出胸臆者,采用托物比興的手法,故“惟取不達”。

言情韻文的創作,要求“惟取不達”,采取托物比興的修辭手法。但當其意象形諸筆下、躍然紙上之際,恰是情意表征、文本形成之時。托物比興的隱喻修辭,既寄寓作者的情意,也為文本的解讀和闡釋敞開了方便之門。但言志之詩畢竟與“長行直書”“惟取辭達”的敘事文、論理文不同,當讀者試圖通過隱喻進入作者的精神世界時,即使用盡渾身解數,仍不得不面對“詩無達詁”的難題。有見于此,劉獻廷與友人論詩時,曾發出“甚矣!古人之詩,不易讀也”1的感慨。金成棟回憶說,劉獻廷在講授詩文時曾對眾弟子說過:“立言不貴乎能言,而貴乎不能不言。生千古之下而讀千古以上之書,不能闡發其深微,分疏其意旨,吚唔對壁,皓首窮經,雖讀盡圣賢之書,猶弗讀也。”2劉獻廷的話,從詩學寫作手法上說了兩層意思:

一是序事議論,賦詩作文,“貴乎不能不言”,須“大有關系人心風俗”。《詩經》開創了詩學的比興之法,“三百篇之后,能得夫比興之旨者,無有過于屈子,則《離騷》一經,為言情之書”3。在劉獻廷看來,“《離騷》一書,其間所有之若干篇章,若干字句,其中之原委,無不一一皆從《詩》中流出”4,《離騷》承襲的正是《詩經》托物比興的傳統。“《離騷》以言情為文心”5“千古之下,最能得《詩》之比興之旨者,莫有過于《離騷》者”6。劉獻廷生平賦詩作文纂著,皆持有益于“人心風俗”而“不得不言”的理念。

二是讀古人之書必須“闡發其深微,分疏其意旨”,進而將“古人之才識”,煉為己有7。《左傳快評》如此,《離騷》也是如此。前者體現在夾評和尾評之中,后者則以逐字逐句的章句疏證,分疏《離騷》之意旨,闡發屈賦之深微。《離騷》是言情之詩,而非敘事、議論之體,多以托物比興之辭來表情寄意,閱讀者必須“逐句逐字,皆宜設身處地,細心體會”8,方能“排風御氣,追古人于千百世之上,設身處地而理會之,知其盤根錯節之所在”9。劉獻廷以《屈原列傳》所載考知屈子事跡,讀《離騷》而見屈原之“至忠至孝”,覽《天問》而明屈原“知幽明之故”,臨《遠游》而悟屈原之“原始及終”,“非但朝聞夕死之理洞無遺蘊,即西竺之唯識一家亦復收攝無馀矣”。10

自漢以來,執儒家以論屈原者,學界稱之為“援屈入儒”論;執道家以論屈原者,學界稱之為“援屈入道”論。晚明時期,三家會通說日益盛行,援屈入儒者屈指難數,援屈入道者亦不乏其人。劉獻廷自幼博覽群籍,熟讀儒道經典,精通佛學,明清易代之際的生活經歷和所思所想,使其在精神上極易與屈原發生共鳴。“夫以千圣之所不能言,而屈子言之;千圣之所不能道,而屈子道之”。劉獻廷認為,屈原之學與儒釋道三家學說,皆有相通相合之處,則不僅“援屈入儒”,而且“援屈入道”,甚至“援屈入釋”。湯炳正在《論〈史記〉屈、賈合傳》中認為,屈原思想融合了儒、法、道、名四家的觀點,“不囿于一個學派”1;嗣后又多次說道:“屈原的思想是融會各家,不主一家”“屈子的思想,是融會諸家,自成體系”2。姜亮夫也說:“屈原有許許多多思想,不能用某一家或某幾家來繩束。”3以此而論,劉獻廷之以中國文化傳統中的儒、釋、道三家學說來闡釋屈子思想,又援引西洋近代天文學說來解析屈賦,氣象恢弘,視野開闊,獨具特色。

但正如劉獻廷所說,“古人往矣,古人之事與我何與?”讀古人之書,入乎其內,“設身處地思之,真是千難萬難”,更不要說以意逆志,“闡發其深微,分疏其意旨”,自行胸臆,稍一不慎,便足以“為笑于天下”。4當劉獻廷生前慨嘆屈子之境界“固非世人所得而知”之時,又豈能料到,他所闡釋的屈子思想會在身歿后二百馀年被斥為“憑虛立言”呢?

五、結語

“一曲離騷萬古垂,凄涼何必峴山碑”5“當年意氣皆秦贅,終古文心在楚騷”6。劉獻廷之諷誦、講授《離騷》,寄意頗深。雖然他依據傳世的定本立論,視《左傳》出自左丘明一人之手7,目《離騷經》為“屈原之自定”而非“后人尊稱之”8,均未能充分考慮文本形成的復雜性9,議論不免有失偏頗。但僅此不足以抹殺《離騷經講錄》的學術價值。

《離騷經講錄》一書,博綜古今諸家注疏,論衡數十家注釋,字詞訓釋以王逸古注為本,輔以洪興祖、朱熹二家舊注,對前代訓詁成果多有承襲,遇到各家注釋不足之處,始依古注闡發,別出新注。劉獻廷的字義訓釋,具有簡質精要、引申推詳、洞幽燭微的特點,雖不免望文生義、牽附臆測之處,但其倡言論字以《說文》為正,并敢于質疑字書,而以己意分析字形,重新訓說字義,故其對文句的疏解,往往別出心裁,自成一家之說,與歷來解騷者截然不同,在清初學者中可謂是鳳毛麟角。

文學修辭方面,劉獻廷相其結構,觀其章法,劃分章節,以意為斷,別創新說,自成一體。劃分《離騷》一篇為前、后半篇,前半篇敘“離”,后半篇述“騷”,提綱挈領,有畫龍點睛之效;“離”“騷”各分六段,每段含若干小節,每小節有若干句,層級分明,條理秩然。圍繞文本剖析文義與詩旨,賞析字句文法,細膩精到,分析言而有據,頗有獨見。時而執一關鍵詞語,反覆推排、研磨,拈出一字而牽動全篇,綱舉目張,而后左右關聯,觸類旁通,妙語連珠,將屈子回環曲折的情思、《離騷》含蘊深沉的精義,一一為之發覆。

義理方面,開宗明義,闡明“《離騷》一經,以忠孝為宗”之主旨。劉獻廷立足于先秦宗法制度和儒家之忠孝倫理觀,藉宋明儒之心性學說重新闡釋屈子的“忠孝”觀念,不僅有其歷史和學理依據,且與他對《離騷》的研究方法有關,更與明清易代之際的社會思潮關聯。劉獻廷演繹孟子“知人論世”的方法,依據《屈原列傳》與先秦文獻記載,審視戰國時期的社會文化、楚國的形勢和屈原個人生平經歷,主張不僅要考察屈子行跡,還要區別屈原作品與非屈原作品,通過觀“屈子之文”以求“屈子之志”,進而把握《離騷》的文心和屈原的精神世界,決非“憑虛立言”四字可以遮其全。

劉獻廷重視訓詁注釋,長于章句疏證,在繼承漢唐宋明訓詁成果的基礎上,廣收博采,精研得失,辨誤正誣,可謂集眾家之所長,使《離騷經講錄》一書成為有清一代楚辭學著作中的翹楚。劉獻廷提倡訓釋字詞當以《說文》為正,并從意、言、文三者的邏輯關系進行論述,回歸經典,既注重訓詁,考辨詞章,又強調義理,重新疏釋《左傳》和屈賦,從而與顧炎武等人一起,促使清代學術由理學轉向漢學,開啟了由小學而通訓詁、由訓詁而通義理的乾嘉學術之路。《離騷經講錄》集中體現了劉獻廷這一治學方法和學術理念,在清初的學術與思想史上,無疑有著導夫先路的作用。

An Examination of Liu Xianting's Lectures on the Li Sao Jing Lecture Record

Zhou? Minqiu

Abstract:Li Sao Jing Lecture Record is a monograph on the study of Chu Rhetoric by Liu Xianting, a scholar of the early Qing Dynasty, which was made by Huang Zongxia by collating Lius lecture notes. In the late Kangxi period, Wang Shihong copied it, and the written version passed through the hands of Wu Qian, Tang Hanti, Wu Chongxi, and Wang Yu collectors, and was eventually purchased for the Yanjing University Library. Although Li Sao Jing Lecture Record has been recorded in the literature and is well known to the Chu Rhetoric community, it is not well known to the scholarly community because it was circulated in the form of a codex and is an unfinished book. As a result, not only is the situation of the transmission and storage of the transcript unknown, but also the ambiguity of the title of Tang Hanti's title, which triggered the copyright controversy, and even the title of Fang Zhuanzhu as the author. Qu Fu research scholars You Guoen, Jiang Liangfu Longqing Fang, mixed the two writings together, and the two books have been assessed. You's suppression of Fang Yang Liu, Jiang's suppression of Liu Yang Fang, their evaluation attitude is quite different. Liu Xianting inherited the Han, Tang, Song and Ming exegesis basis, advocating the interpretation of words when the Shuo Wen Jie Zi for the right, and from the meaning, words, text, the logical relationship between the three discussed, explaining the views of Qu Yuan, thus, together with Gu Yanwu and others, advocated by the primary school through the exegesis, and through the theory of righteousness in the history of early Qing dynasty of academic thought, undoubtedly has a guide to the first functionand influence of the role of the guide.

Key words:Liu Xianting;Li Sao Jing Lecture Record;Academic Studies in the Qing Dynasty

責任編輯:李子和

作者簡介:周敏秋,1986年生,廣西玉林人,華東師范大學思勉高等人文研究院博士研究生,研究方向為中國近代學術思想史。

1 錢玄同(1887—1939),原名夏,“五四”前夕改名玄同,字德潛,又號疑古、逸谷、疑古玄同,語言學家。

2 羅常培(1899—1958),滿族,薩克達氏,名仁祿,字莘田,號恬庵,筆名賈尹耕,齋名未濟齋,語言學家。

3 參見周敏秋:《學術嬗變與書籍抄傳:劉獻廷〈廣陽雜記〉抄刻本研究》,《貴州文史叢刊》2022年第四期。

1 何炳松(1890—1946),字柏丞,歷史學家。

2 顧頡剛(1893—1980),原名誦坤,字銘堅,號頡剛,歷史學家、歷史地理學家、民俗學家。

3 夏定域(1902—1979),原名廷棫,字樸山,文獻學家。

4 夏定域:《顧祖禹年譜·小序》,《文獻》1989年第一期,第145頁。

5 張其昀(1901—1985),字曉峰,歷史學家、地理學家。

6 王勤堉(1902—1951),字鞠侯,地理學家。

7 王勤堉:《劉繼莊先生年譜初稿·后記》,《浙江省立圖書館館刊》第四卷第五期,第30頁。

8 向達(1900—1966),字覺明,亦作覺民,筆名覺明居士,歷史學家、考古學家、文獻學家。

9 王勤堉:《劉繼莊先生年譜初稿·后記》,《浙江省立圖書館館刊》第四卷第五期,第31頁。

10 參見周敏秋:《劉獻廷〈左傳快評〉新探》,《貴州文史叢刊》2022年第三期。

1 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第317、451、453、570、571頁。

2 王云五《續修四庫全書總目序》:“發動之者乃為日本之東方文化事業委員會……其主辦人橋川時雄氏,亦以研究《楚辭》極有心得,獲文學博士學位。”“東方文化事業委員會成立于一九二五年,即民國十四年。創設伊始,即決定《續修四庫全書》之工作。然觀其初期所聘我國人士為研究員者,僅限于前清遺老,其初意固不難推測。及至一九三四年,即民國二十三年,改由橋川時雄氏主持,對人事方面,積極調整,增聘當時在平津一帶的若干學者為研究,同時并與住在華中華南以及海外若干學者取得聯系。”參見王云五:《王云五全集》(十九),九州出版社2013年版,第432~433頁。梁容若認為,橋川時雄研究《楚辭》極有心得,然王云五稱其以研究《楚辭》獲文學博士學位的說法不確。參見梁容若:《中日文化交流史稿》,商務印書館1985年版,第374頁。

3 《浙江圖書館四年來新收善本展覽書目·集部·總集類》:“《離騷經講錄》,清吳江劉繼莊講,門人黃曰瑚錄。傳抄本。”參見浙江省立圖書館編:《浙江圖書館四年來新收善本展覽書目》,浙江省立圖書館1936年版,第21頁。《浙江圖書古籍善本書目·集部·楚辭類》:“《離騷經講錄》一卷,清劉繼莊講,清黃曰瑚錄。浙江圖書館抄本。一冊。5228”參見浙江圖書館古籍部編:《浙江圖書古籍善本書目》,浙江教育出版社2002年版,第454頁。

4 姜亮夫:《楚辭書目五種》,《姜亮夫全集》(五),云南人民出版社2003年版,第124~125頁。

5 楊賓:《劉繼莊傳》,《楊賓集》,浙江古籍出版社2012年版,第136頁。

6 戴名世:《贈劉繼莊還洞庭序》,《戴名世集》卷五,中華書局2000年版,第137頁。

7 楊賓:《劉繼莊傳》,《楊賓集》,浙江古籍出版社2012年版,第136頁。

8 劉獻廷:《廣陽雜記》卷四(169),中華書局1985年版,第221頁。

9 按,劉獻廷有《元日題螺山書屋贈黃子宗夏》詩記其事,曰:“今日春風第一朝,夜來積雪久齊腰。屠蘇酩酊予何說,千里歸來赴爾招。當年兩度入京華,已卜螺山即我家。尚有殘書五千卷,任君收拾貯煙霞。”劉獻廷:《廣陽詩集》卷下,上海古籍出版社1979年版,第316頁。

1 陳、丁元正修,倪師孟、沈彤纂:乾隆《吳江縣志》卷三十六《寓賢》,《中國地方志集成·江蘇府縣志輯》第二十冊,江蘇古籍出版社1991年版,第160頁。

2 沈彤:《右春坊右中允汪先生行狀》,《果堂集》卷十一,上海書局1888年版,第33頁。

3 全祖望:《劉繼莊傳》,《鮚埼亭集》卷二十八,《全祖望集匯校集注》,上海古籍出版社2000年版,第526頁。

4 巨來:《劉繼莊年譜初稿質疑》,《大公報(天津)》1936年5月21日,第0011版。

5 按,據王雨《古籍善本經眼錄》所著錄之古籍,吳重憙所得鈐有唐翰題藏書章者凡三十一種,其中二十一種為吳騫拜經樓舊藏。由此可知拜經樓部分舊藏為唐翰題所得,而唐翰題嘉業樓所藏與拜經樓舊藏,部分復為吳重憙所得。參見王雨著,王書燕編纂:《王子霖古籍版本學文集》(二),上海古籍出版社2006年版。

6 王雨:《海源閣藏書流失輯錄》,王雨著,王書燕編纂:《王子霖古籍版本學文集》(三),上海古籍出版社2006年版,第136頁。

1 顧廷龍(1904—1998),蘇州人,字起潛,別號匋誃,文獻學家。

2 顧廷龍:《致葉景葵(十)》(一九三八年九月廿日),《顧廷龍全集·書信卷上》,上海辭書出版社2017年版,第18頁。

3 葉景葵(1874—1949),小名阿麟,字揆初,號卷盫,別稱存晦居士,實業家、藏書家。

4 柳和城編著:《葉景葵年譜長編》,上海交通大學出版社2017年版,第903頁。

5 按,據北平圖書館《本館入藏普通書目錄》載:“文120.2 897 《離騷經講錄》,清劉繼莊講。民國二十五年,本館攝景本,一冊。”參見《北平圖書館館刊》1936年第十卷第五期,第138頁。

6 顧廷龍:《致葉景葵(十)》(一九三八年九月廿日),《顧廷龍全集·書信卷上》,上海辭書出版社2017年版,第18頁。

7 顧廷龍:《致葉景葵(十一)》(一九三八年十一月廿七日)云:“《離騷經講錄》已為敝館所得。”參見顧廷龍:《顧廷龍全集·書信卷上》,上海辭書出版社2017年版,第19頁。

8 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第571頁。按,姜亮夫、黃靈庚均曾移錄唐翰題跋語,但因落款題名極草,“翰題”兩字連書,故皆誤認“翰題記”作“顆記”,不知為何人。未審是否浙江圖書館原抄本已有此誤。又,“不必以欵之有無定真偽也”一句,姜氏誤認“有”作“存”,黃氏誤認“欵”作“疑”,“有”作“存”。參見姜亮夫:《楚辭書目五種》,《姜亮夫全集》(五),云南人民出版社2003年版,第125頁;黃靈庚:《楚辭文獻叢考》(中),國家圖書館出版社2017年版,第1188頁。

9 紀昀總纂:《四庫全書總目提要》卷一四八《離騷經解提要》,河北人民出版社2000年版,第3823頁。

1 劉獻廷:《廣陽雜記》卷五,中華書局1985年版,第240頁。

2 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第500~501頁。

3 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄》附識,北京圖書館1936年版。

4 王雨:《古籍善本經眼錄》,《王子霖古籍版本學文集》第二冊,上海古籍出版社2006年版,第88頁。

1 《浙江圖書館四年來新收善本展覽書目·集部·總集類》,浙江省立圖書館1936年版,第21頁。

2 柳和城編著:《葉景葵年譜長編》,上海交通大學出版社2017年版,第903頁。

3 顧廷龍:《致葉景葵(十一)》,《顧廷龍全集·書信卷上》,上海辭書出版社2017年版,第19頁。

4 游國恩:《楚辭概論》,述學社1926年版,第356頁。

5 游國恩:《離騷纂義》,中華書局1980年版,第6頁。

6 姜亮夫:《楚辭書目五種》,《姜亮夫全集》(五),云南人民出版社2002年版,第124、163頁。

7 姜亮夫:《楚辭通故》(第二輯),《姜亮夫全集》(二),云南人民出版社2002年版,第253頁。

8 姜亮夫:《楚辭通故》(第二輯),《姜亮夫全集》(二),云南人民出版社2002年版,第255頁。

9 易重廉:《中國楚辭學史》,湖南出版社1991年版,第453頁。

10 周建忠、湯漳平主編:《楚辭學通典》,湖北教育出版社2003年版,第367頁。

11 《中國古籍總目集部》:“離騷經解略一卷,清方楘如撰,清乾隆十九年(1754)刻本,國圖。”“離騷經講錄一卷,清劉獻廷講,清黃曰瑚錄,抄本,北大。”參見中國古籍總目編纂委員會編:《中國古籍總目集部》,中華書局、上海古籍出版社2012年版,第10、12頁。

12 黃靈庚:《楚辭文獻叢考》(中),國家圖書館出版社2017年版,第1188頁。

13 游國恩:《離騷纂義》,中華書局1980年版,第109、115、119頁。

14 詳見游國恩:《離騷纂義》,中華書局1980年版,第9、28、33、69、71、107、113、117頁。

1 姜亮夫:《寫在〈楚辭通故〉問世之際》,《姜亮夫全集》(二十二),云南人民出版社2002年版,第286頁。

2 姜亮夫:《〈楚辭通故〉自敘》,《楚辭通故》第一輯,《姜亮夫全集》(一),云南人民出版社2002年版,第1頁。

3 姜亮夫:《楚辭書目五種》,上海古籍出版社1993年版,年版第163頁。

4 姜亮夫:《楚辭書目五種》,上海古籍出版社1993年版,第124頁。

5 姜亮夫:《〈楚辭通故〉自敘》,《楚辭通故》第一輯,《姜亮夫全集》(一),云南人民出版社2002年版,第1頁。

6 汪玢玲主編:《中華古文獻大辭典·文學卷》,吉林文史出版社1994年版,第560頁。

7 周建忠、湯漳平主編:《楚辭學通典》,湖北教育出版社2003年版,第367頁。

8 潘嘯龍、毛慶主編:《楚辭著作提要》,湖北教育出版社2003年版,第135~137頁。

9 姜亮夫:《楚辭今繹講錄》,北京出版社1981年版,第53頁。

1 力之《從〈楚辭〉成書之體例看其各非屈原作品之旨》一文認為,“既然《楚辭》中之非屈原作品均代屈原設言,那么,第一,無論這些作品的作者態度如何,從哪個角度切入,他們在各自的作品里,都是‘屈原。因之,我們不當因其不像屈原而否定其為‘屈原,如同塑料花雖無天然花之鮮活與芬芳,我們卻不能說其為非‘花。第二,以這些作品考屈原的事跡,或未能全是;而以之考作者的生平,則盡失。因為在代屈原設言時,自我已消融在‘屈原之中,而‘屈原的事跡,卻不會因代言者的思想與遭際之異而與之俱異。”參見力之:《〈楚辭〉與中古文獻考說》,巴蜀書社2005年版,第15頁。

2 按,《〈楚辭通故〉自敘》作于“一九七六年丙辰秋”,曾以《〈楚辭通故〉的編撰經過及其得失》為題,發表于《文獻》1980年第三期。《楚辭通故》一書,則晚至1985年才由齊魯書社出版。

3 姜亮夫:《楚辭今繹講錄》第二講,北京出版社1981年版,第8頁。

4 按,除本文所舉數則外,尚有卷五(二五):“《禹貢》導漾東流為漢,又東為滄浪之水。滄浪地名,非水名也。孔氏謂漢水別流在荊州者,《孟子》記孺子之歌,所謂滄浪之水可以濯纓者。屈原《楚辭》亦載之。此正楚人之辭。”卷五(二二二):“王逸《楚辭章句》遂以二妃為湘君與湘夫人,而劉向、張華、羅含、酈道元諸人相承,為萬世不解之惑。……余謂考古者當以圣賢之經為正,信《漢書》不如信孟軻氏,故舜既葬鳴條,則雖南巡,斷非崩于蒼梧。二妃一葬于渭,一葬于商,或葬于蒲,洞庭湘妃豈得云舜之二妃?《楚辭》所稱湘君、湘夫人,信如景純所核,斷非舜妃,亦非舜女也。近代撰《楚通志》者,皆博古君子也,亦未及詳考而是正之,不得不為之辨。”《廣陽詩集》中亦有幾首詩的用典與屈賦、屈子有關。除下文所引外,尚有《義帝冢和韻》:“瓜分四海任群豪,獨領郴疆地勢高。已見瑤函歸刼火,何妨身首擲洪濤。衣冠永定千秋事,劉項空馀百戰勞。祗媿三閭湘水畔,少康重疊見離騷。”參見劉獻廷:《廣陽詩集》,上海古籍出版社1979年版,第271頁。

5 劉獻廷:《廣陽雜記》卷三(112),中華書局1985年版,第146~147頁。

1 劉獻廷:《廣陽雜記》卷四(155、156、157),中華書局1985年版,第219頁。按,祝允明(1461—1527),字希哲,號枝山,常州人;王寵(1494-1533),字履仁,號雅宜山人,二人皆為明代中期書法名家。

2 黃文煥(1598—1667),字維章,號坤五,又號觚庵、恕齋。

3 劉獻廷:《廣陽雜記》卷四(136),中華書局1985年版,第213~214頁。

4 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第485頁。

5 詳見游國恩:《離騷纂義》,中華書局1980年版,第109、115、119頁。

6 詳見崔富章、李大明主編:《楚辭集校集釋》(上)《離騷第一》,湖北教育出版社2003年版。

7 按,七則內容為:“離騷以忠孝為宗”“屈子圣人之徒”“遠游文義”“絕世之奇事”“離騷總名”“離騷注釋”“離騷結構”。詳見李誠、熊良智主編:《楚辭評論集覽》,湖北教育出版社2003年版,第368~370頁。

1 紀昀總纂:《四庫全書總目提要·集部一·楚辭類》,河北人民出版社2000年版,第3813頁。

2 紀昀總纂:《四庫全書總目提要·集部一·楚辭類》,河北人民出版社2000年版,第3814~3815頁

3 紀昀總纂:《四庫全書總目提要·集部一·楚辭類》,河北人民出版社2000年版,第3815頁。

4 黃靈庚:《楚辭文獻叢考》(中),國家圖書館出版社2017年版,第1181頁。

5 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第510頁。

6 按,劉獻廷在《離騷經講錄》中并未明說其講解所據讀本。黃靈庚先生認為,“劉氏以單行《楚辭章句》為藍本”,未審是否別有依據。參見黃靈庚著:《楚辭文獻叢考》(中),國家圖書館出版社2017年版,第1184頁。

1 胡文英:“申椒,申地所產之椒。”沈祖綿:“申、菌皆地名。《左傳·隱元年》鄭武娶于申。注:申國,今南陽宛縣,后為楚所滅。菌,《周書·王會解》九菌,孔晁注:南蠻之別名。王注泥于《釋詁》(申,重也。見《爾雅·釋詁》)。……椒,山谷野生之物,申地所產香烈,故曰申椒。今南陽產花椒,名產也。”聞一多:“椒有秦椒、蜀椒,皆以地名,或申椒亦然。春秋申國滅于楚,故城在今河南南陽縣北,申椒蓋產于此。”詳見崔富章、李大明主編:《楚辭集校集釋》(上)《離騷第一》,湖北教育出版社2003年版,第128、130頁。案:下文臚列各家說法,除特別交代出處者外,皆引自此書,不贅出注。

2 王世貞:《本草綱目序》,李時珍編纂,劉衡如、劉山永校注:《新校注本本草綱目》,華夏出版社2011年版,第1頁。

3 李時珍:《本草綱目》卷十四“蘭草”,李時珍編纂,劉衡如、劉山永校注:《新校注本本草綱目》,華夏出版社2011年版,第627~628頁。

4 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第511~513頁。

5 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第513~514頁。

1 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第559頁。

2 按,“一”字下,疑兩個抄本皆闕“國”字,或“國一”為“一國”之倒植。

3 按,《屈原列傳》作“應對諸侯”,《講錄》抄本二種皆作“應諸侯對”,第一種且在“諸侯”下斷句。今據《史記》改。

4 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第486~488頁。

1 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第488~489頁。

2 湯炳正等:《楚辭今注》,上海古籍出版社2012年版,第1頁。

3 許慎撰,段玉裁注:《說文解字注》,上海古籍出版社1981年版,第467頁下。

4 曹植:《貪惡鳥論》,《全上古三代秦漢三國六朝文》第三冊《全三國文》卷十八,中華書局1958版,第189頁。

5 湯炳正等:《楚辭今注》,上海古籍出版社2012年版,第7頁。

1 詳見方有國《也釋“敗績”》(《古漢語研究》2011年第三期)、趙修《再探“敗績”》(中國社會科學院語言研究所《歷史語言學研究》編輯部編:《歷史語言學研究(第九輯)》,商務印書館2015年版,第243~251頁)。

2 按,如《詩經·陳風·東門之枌》:“不績其麻。”《豳風·七月》:“八月載績。”鄭玄箋曰:“績麻,婦人之事也。”《國語·魯語下》載:“公父文伯退朝,朝母。其母方績。”

3 按,如《管子·事語》曰:“女勤于緝績徽織。”《墨子·非攻下》:“婦人不暇紡績織,則是國家失卒而百姓易務也。”《墨子·非命下》:“今也婦人之所以夙興夜寐,強乎紡績織,多治麻絲葛緒,捆織布帛。”《呂氏春秋·愛類》:“女有當年而不績者,則天下或受其寒矣,故身親耕,妻親績,所以見致民利也。”

4 按,如《漢書·食貨志》:“女子紡績,不足衣服。”《后漢書·梁鴻傳》:“女求作布衣、麻屨,織作筐緝績之具。”《晉書·吳隱之傳》:“家人績紡,以供朝夕。”陸德明《經典釋文》方言中有以績、緝為同義詞者:“西洲人謂績為緝。”《醒世恒言》卷二十四:“走入門來,見母親正坐在矮凳上,一頭績麻,一邊流淚。”《警世通言·趙春兒重旺曹家莊》:“春兒拿開了績麻的藍兒。”

5 羅士筠修,陳漢章等纂:民國《象山縣志》卷十七《方言考·釋器》,《中國地方志集成·浙江府縣志輯》第三十三冊,上海書店1993年版,第531頁;曹小云、曹嫄輯校:《歷代方志方言文獻集成》(六),中華書局2020年版,第3857頁。

6 段玉裁《說文解字注》:“績,緝也。從絲責聲。《豳風》:‘八月載績。傳曰:‘載績,蠶事畢而麻事起矣。績之言積也,積短為長,積少為多,故《釋詁》曰:‘績,繼也,事也,功也,成也。《大雅》曰:‘維禹之績。傳曰:‘績,功也。”(段玉裁:《說文解字注》,上海古籍出版社1981年版,第660頁)又云:“緝,績也。自緝篆至絣篆皆說麻事。麻事與蠶事相似,故亦從糸。凡麻枲先分其莖與皮曰木,因而漚之,取所漚之麻而林之,林之為言微也。微纖為功,析其皮如絲,而捻之,而剿之,而續之,而后為縷。是曰績,亦曰緝,亦絫言緝績。《孟子》曰:‘妻辟縊。趙注曰:‘緝績其麻曰辟。按辟與擘肌分理之擘同,謂始于析麻皮為絲也。引申之,用縷以縫衣亦為緝,如《禮經》云‘斬者不緝也、‘者緝也是也。”(段玉裁:《說文解字注》,上海古籍出版社1981年版,第659~660頁。)

7 王力:《同源字典》,中華書局2015年版,第284頁。

8 廖江波、楊小明:《從敗績說起——績麻的紡織考》,《絲綢》2016年第五期,第72頁。

9 劉繼莊評,金成棟輯:《左傳快評》卷六《季孫行父、臧孫許、叔孫僑如、公孫嬰齊帥師會晉郄克、衛孫良夫、曹公子首及齊侯戰于鞌,齊師敗績》尾評,康熙四十五(1706)蕉雨閑房刻本。

10 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第529頁。

1 按,黃靈庚先生指出:戴震《屈原賦注》將“‘敗績釋為‘車覆,抄襲于趙一清《離騷札記》,連引的書證都完全一樣”(《蒐集楚辭遍天下,考鏡源流又十年——〈楚辭文獻叢考〉札記》,《中國詩歌研究動態》2018年第二期,第340頁),使人極易聯想到戴震與趙一清的“《水經注》抄襲案”。值得注意的是,劉獻廷對酈道元《水經注》推崇甚至,稱之為“宇宙未有之奇書”(《廣陽雜記》卷四),亦曾有纂《水經注》新疏的工作。其書似未著成,僅在《廣陽雜記》發其義例。沈欽韓《水經注疏序》說:“國初,廣陽劉獻廷嘗欲為此,而未聞傳書。”鄭德坤《水經注板本考》一文梳理有清以來學者研究《水經注》的經過及版本變遷時,提到有“劉獻廷校本”:“獻廷與黃儀友善,欲為《水經注》作疏而未就,著其說于《廣陽雜記》,謂擬將魏以后沿革事跡,一一補之,有關于農田、水利、攻守者,考定其所以而論之。蓋獻廷目的在于實用,其志甚偉,然其書非易成也。”(《燕京學報》1934年第十五期,第218頁)王勤堉在《劉繼莊先生年譜初稿》中也說:“趙一清《水經注釋》參校諸本標目,雖亦有先生之名,恐亦未嘗見原書也。”據此,趙一清(1709—1764,字誠夫)曾對獻廷遺書做過一番查訪搜集工作。劉獻廷擬撰《水經注疏》未成,但遺書《廣陽雜記》《離騷經講錄》尚存,與趙氏交誼甚篤的全祖望(1705—1755,字紹衣),搜求劉獻廷著作近二十年,最終在杭州藏書家趙氏小山堂得見《廣陽雜記》抄本(參見周敏秋《〈廣陽雜記〉抄刻本研究》,《貴州文史叢刊》2022年第四期,第26頁),《離騷經講錄》則未見。趙一清之所以知道劉獻廷有《水經注疏》并標記作參校書目,恐怕正是從全祖望處得見《廣陽雜記》,二人均未見到《離騷經講錄》。因此可以推斷,趙一清《離騷札記》訓釋“敗績”一詞,與劉獻廷《離騷經講錄》的講解并無直接關系。

2 劉獻廷:《廣陽雜記》卷五(118),中華書局1985年版,第249頁。

3 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第548頁。

4 黃靈庚:《蒐集楚辭遍天下,考鏡源流又十年——〈楚辭文獻叢考〉札記》,《中國詩歌研究動態》2018年第二期,第347頁。

5 姜亮夫、姜昆武:《屈原與楚辭》,安徽教育出版社1996年版,第30~31頁。

6 朱熹著,黃靈庚整理:《楚辭辯證上》,《楚辭集注》,上海古籍出版社2016年版,第226頁。

7 林云銘:《楚辭燈序》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(四十五),國家圖書館出版社2014年版,第417~418頁。

1 黃恩彤:《離騷分段約說》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(六十七),國家圖書館出版社2014年版,第7頁。

2 朱冀:《離騷辯·凡例》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(四十七),國家圖書館出版社2014年版,第473頁。

3 按,相關研究,請參閱姜亮夫《楚辭今繹講錄》第六講“《離騷》析疑”(姜亮夫:《楚辭今繹講錄》,北京出版社1981年版,第40頁)、潘嘯龍《〈離騷〉的層次劃分及結構的奧秘》(《淮陰師范學院學報(哲學社會科學版)》2000年第五期),周建忠《〈楚辭〉層次結構研究——以〈離騷〉為例》(《云夢學刊》2005年第二期),施仲貞、周建忠《〈離騷〉的分段研究綜述》(《南京師范大學文學院學報》2010年第四期),方銘《〈離騷〉的寫作時間、篇名分章和主題辨析》(《東南學術》2022年第三期)諸文。

4 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第491頁。

5 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第493頁。

6 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第485頁。

7 姜大夫:《楚辭書目五種》,《姜亮夫全集》(五),云南人民出版社2002年版,第124頁。

8 黃靈庚:《楚辭文獻叢考》(中),國家圖書館出版社2017年版,第1184頁。

9 黃靈庚:《楚辭文獻叢考》(中),國家圖書館出版社2017年版,第1183~1184頁。

10 黃靈庚:《楚辭文獻叢考》(中),國家圖書館出版社2017年版,第1183頁。

11 劉繼莊先生評定,金成棟輯:《左傳快評》卷三《晉侯及秦伯戰于韓獲晉侯》夾評,康熙四十五年(1706)蕉雨閑房刻本。

12 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第485~486頁。

1 《離騷》的句數和字數有三百七十三句二千四百七十字、三百七十五句二千四百八十三字兩種說法,區別在于是否計算“曰黃昏以為期兮,羌中道而改路”二句十三字。劉獻廷《離騷經講錄》采用的是后一種說法。

1 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第491~493頁。

2 按,劉獻廷《離騷經講錄(又一種)》為《楚辭文獻叢刊》(五十二)影印本,國家圖書館出版社2014年版;黃文煥《楚辭聽直》為黃靈庚、李鳳立點校本,上海古籍出版社2019年版。括號內數字為句數。

1 按,黃文煥品評《楚辭》,具見于《離騷》篇與《聽直合論》各篇之中,并非不細膩精到,但詩文與品評一分為二,與劉獻廷的隨文訓釋、品評分析不同,因此說“隨文訓釋不及劉著簡明扼要,詩文品評不如劉著細膩精到”。

2 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第501頁。

3 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第503~504頁。

4 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第530頁。

5 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第503頁。

6 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第544~545頁。

1 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第546頁。

2 黃文煥撰,黃靈庚、李鳳立點校:《楚辭聽直》,上海古籍出版社2019年版,第228~229頁。

3 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第509頁。

4 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第509~510頁。

5 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第453頁。

6 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第465頁。

7 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第453頁。

1 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第454頁。

2 劉繼莊評,金成棟輯:《左傳快評》卷三《晉懷公執狐突殺之》夾評,康熙四十五年(1706)蕉雨閑房刻本。

3 劉獻廷:《送韓敬一尊公老伯令堂伯母靈柩回洪洞》,《廣陽詩集》,上海古籍出版社1979年版,第208頁。

4 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第454頁。

5 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第464頁。

6 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第453頁。

7 黃靈庚:《楚辭文獻叢考》(中),國家圖書館出版社2017年版,第1186頁。

8 徐學夷《詩源辨體》曰:“屈原之忠,忠而過,乃千古定論。”參見徐學夷:《詩源辨體》,人民文學出版社1998年版,第34頁。

9 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第469頁。

1 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第479頁。

2 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第478頁。

3 劉繼莊評,金成棟輯:《左傳快評》卷五《晉士貞子諫殺桓子》夾評,康熙四十五年(1706)蕉雨閑房刻本。

4 劉繼莊評,金成棟輯:《左傳快評》卷五《齊侯侵我西鄙遂伐魯入其郛》尾評,康熙四十五年(1706)蕉雨閑房刻本。

5 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第540頁。

6 按,力之《楚辭學三題》“離騷代《楚辭》析”對此有很好的考辨。參見力之:《〈楚辭〉與中古文獻考說》,巴蜀書社2005年版,第24頁。

7 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第477頁。

8 劉獻廷:《廣陽雜記》卷三(77),中華書局1985年版,第135頁。

9 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第472~473頁。

1 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第478~479頁。

2 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第478頁。

3 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第479~480頁。

1 劉獻廷:《廣陽雜記》卷一(240),中華書局1985年版,第35頁。

2 金成棟:《題辭》,劉繼莊評,金成棟輯:《左傳快評》,康熙四十五年(1706)蕉雨閑房刻本。

3 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第481頁。

4 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第477頁。

5 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第482頁。

6 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第481頁。

7 劉繼莊評,金成棟輯:《左傳快評》卷七《鄭子產相鄭伯如晉》尾評,康熙四十五年(1706)蕉雨閑房刻本。

8 劉繼莊評,金成棟輯:《左傳快評》卷七《宋、衛、陳、鄭災》夾評,康熙四十五年(1706)蕉雨閑房刻本。

9 劉繼莊評,金成棟輯:《左傳快評》卷七《鄭子產相鄭伯如晉》尾評,康熙四十五年(1706)蕉雨閑房刻本。

10 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第471~472頁。

1 湯炳正:《論史記屈、賈合傳》,《屈賦新探》,齊魯書社1984年版,第175頁。

2 湯炳正:《淵研樓屈學存稿》(五),華齡出版社2004年版,第30、31頁。

3 姜亮夫:《屈子思想簡述》,《楚辭學論文集》,《姜亮夫全集》(八),云南人民出版社2003年版,第250頁。

4 劉繼莊評,金成棟輯:《左傳快評》卷七《鄭子產相鄭伯如晉》尾評,康熙四十五年(1706)蕉雨閑房刻本。

5 劉獻廷:《蘭陰千日韻限垂碑扅醿搘》,《廣陽詩集》,上海古籍出版社1979年版,第311頁。

6 劉獻廷:《夜雨宿吳鳳儀齋有贈》,《廣陽詩集》,上海古籍出版社1979年版,第312頁。

7 按,劉獻廷這一觀點,屢見于《左傳快評》一書,如卷八《鄭人鑄刑書》夾評:“左氏之文,出于一手。”卷七《鄭子產相鄭伯如晉》尾評:“常言全部《左傳》是一篇文字,于此益信。”卷四《楚人陳侯蔡侯鄭伯許男圍宋》夾評:“《左傳》全部,止是一篇文字。”參見劉繼莊評,金成棟輯:《左傳快評》,康熙四十五年(1706)蕉雨閑房刻本。

8 劉繼莊先生講,門人黃曰瑚錄:《離騷經講錄(又一種)》,黃靈庚主編:《楚辭文獻叢刊》(五十二),國家圖書館出版社2014年版,第484頁。

9 參見湯炳正:《〈楚辭〉成書之探索》,《屈賦新探》,齊魯書社1984年版,第85~109頁。