近代女性畫家潘玉良畫作中的民族意蘊

摘要:在國家、政治日益動蕩的近代,潘玉良出生了,生活在那樣的年代里,她是不幸的,卻創造出了藝術上的種種奇跡,令人感嘆。我們常常能夠在潘玉良的作品中看到典型的東方元素與韻味,而這些不僅僅是一些簡單的標志和符號,是她在經歷了長時間的學習歷程,深入感知中華傳統文化的博大精深之后,對民族文化產生深刻認同并加以傳承與發揚的結果。也正是由于潘玉良對于民族文化的充分汲取,并和西方新思想潮流相結合,才得以成就她在畫壇的獨一無二,且歷久彌新。

關鍵詞:潘玉良;女性主義;家國情懷;民族意識

通過對相關資料文獻的梳理,筆者發現潘玉良在其早期繪畫作品中就展現出對中國古代繪畫題材和元素的運用,特別是大量地描繪菊花,以物來表情。在其藝術生涯的中期,她二次赴法,尤其是在“二戰”爆發之后,她更是在畫作中體現出家國情懷,與此同時也在用不同的觀察角度描繪各類女性形象,充分展現出東方女性的柔美和恬靜。在潘玉良晚期的創作歲月里,由于長期在國外居住,又因種種原因回國無望,她愈發地思念國家和故鄉,因此其畫作中更增添了不少的家國情懷和民族意蘊。本文旨在通過對潘玉良生平及其各時期的不同畫作內容和繪畫技法進行研究,結合當時的時代背景,進而分析跨時代女性藝術家作品中的家國和民族。

一、個人命運與時代風潮的契合

(一)時代背景

關于潘玉良的出生日期,筆者通過查閱各種資料后,最終確定其具體時間為1895年6月14日(農歷五月廿二)。這一年為清光緒二十一年,也正是在這一年清政府簽訂了喪權辱國的不平等條約——《馬關條約》。在國家、政治日益動蕩的年歲里,潘玉良出生了。

生活在那樣的年代里,潘玉良是不幸的。作為一名普通女性,若想憑借一己之力立足于世已是非常困難,更不用說能夠找尋到自己的所長之處,并在歷史的舞臺上發光發熱,但潘玉良做到了,她在那樣特殊的歷史背景和社會環境中實現了對自我的成就。

(二)人生的轉折點

在早期,潘玉良那無法選擇的出身壓抑著她的藝術天賦,成為其成長道路上最大的阻礙。但幸運的是,其人生轉折點上,遇見了她后來的丈夫潘贊化,潘玉良名字中的姓也是由此而來。潘贊化解救陳秀清(潘玉良曾用名)于青樓之中,并在他們婚后的生活中全力支持她的學業。潘贊化好友陳獨秀更是在美術上對潘玉良加以鼓勵,促使其成為上海圖畫美術院的第一批女學生之一。

除了親友對潘玉良的支持和鼓勵外,還有一個不能忽略的因素便是新文化運動的時代背景。與陳獨秀的結識,使潘玉良接觸到民主與開化的思想,并且在中國留學剛剛興起的時期就前往法國留學,打下了扎實的西方繪畫基礎,之后回國進一步深入研究和學習中國傳統繪畫后,再次前往法國,最終在西方的藝術新思潮中,確立其獨特的藝術風格。

二、創作出民族意蘊的三步驟

我們常常能夠在潘玉良作品中看到典型的東方元素與韻味,而這些不僅僅是一些簡單的標志和符號,是她在她經歷了長時間的學習歷程、深入感知中華傳統文化的博大精深之后,對民族文化產生深刻認同,并加以傳承與發揚的結果,也正是因此,才得以成就她在畫壇的獨一無二,且歷久彌新。

(一)早期的東方美學(1925—1937)

蔡元培曾提出:“采中國之所長,以加入歐風,歐洲美術家既實驗之,然則采歐人之所長,以加入中國風,豈非吾國美術家之責任耶?”

潘玉良許是受到了這番話的藝術感召,在其早期繪畫作品中就充分展現出了對中國古代繪畫題材和元素的運用。

潘玉良于1925年創作的《白菊》(圖1),收錄于上海商務書局1934年出版、1935年再版的《潘玉良油畫集》之中。由于年代久遠,加上該畫集為黑白印刷,因此我們從圖片中只能觀摩到其畫面的黑白關系和對物體的黑白刻畫。但就算看不見色彩,我們也能大致判斷出潘玉良運用的是西方傳統油畫講求的透視、明暗關系。而對菊花的表達,既有整體上球體形狀的明暗交界線,也有對于花瓣細節的刻畫。在畫面中,通過襯布桌角和墻面的關系,又能判斷出透視關系。

《潘玉良油畫集》中刊載的原文這樣說:“作者靜物畫中,以此為得意之作。色調異常和諧,技巧亦純熟。白色在靜物畫面中最易單調,而此花之色,由青黃藍綠紫各色間雜其中,有后期印象派之風。”據此描述,我們大致可以知道此畫的色彩運用是非常豐富的,說明作者的繪畫風格也受到了印象派的影響。

再結合其畫作的題材——菊花,這是中國傳統文人畫中最喜表達的題材之一。菊花不與春花、夏花爭艷,孤傲地開在颯爽的秋風中,以一身的桀驁來面對日漸寒冷的境遇。菊花同樣也是潘玉良最愛表達的創作題材之一,她采用西方傳統和前沿兩種技法來繪制被視為中國傳統文化符號的事物。這樣的“西法東韻”,在潘玉良之后的畫作中還有很多,如其1940年創作的《菊花和女人體》(圖2)。

(二)中期的家國情懷(1937—1942)

于1941年繪制的《春之歌》(圖3),現藏于安徽博物院。此畫表現的是六名女子在開滿鮮花的春景中載歌載舞的情景,她們都有著黃色皮膚、黑色頭發,五官的繪制方法更能看出中國唐朝時期宮廷畫的影子。河岸邊種著柳樹,開著桃花,遠處朦朧的山水就像是著墨而染,有兩名女子手中拿著樂器,其中坐在前方最左邊的女子懷里抱著的樂器是中國傳統樂器三弦,她身后舞蹈的女子像是呈現出敦煌莫高窟中飛天的姿態。

畫面中的種種元素都透露著中國的古典韻味,但作為主體的六名女子都是赤身裸體,這樣的描繪方式顯然是西方的繪畫傳統。類似的包括波提切利的同題材畫作《春》,以及馬奈的《草地上的午餐》等作品,甚至可以在《春之歌》中找到這兩幅作品的影子。中西結合在這幅畫作中融合得非常巧妙,給人一種輕快和諧之美。

潘玉良在此期間二次赴法,“二戰”爆發之后,更是在其畫作中充分體現家國情懷。在這個時期繪制這樣極具浪漫主義色彩、畫面輕松活潑的題材,表達了她對戰爭的反感以及對安寧美好生活的期待。在當時國內戰亂的情況下,潘玉良在其自畫像上賦詩——“邊塞峽關三更月,揚子江頭萬里心”,更是表現出她對祖國的思念之情。

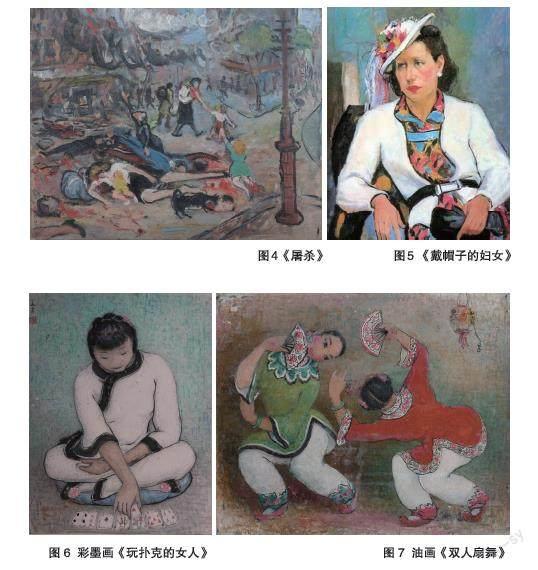

1940年,潘玉良在與潘贊化的書信交往中得知國內局勢的動蕩之后,她在捐款救國的同時,亦著手繪制了作品《屠殺》(圖4),這幅畫是潘玉良少有的現實主題畫作,現藏于安徽博物院。在這幅作品中,我們看到極強的印象派風格,畫中逝去的人、活著的人和血水、泥土攪和在一起,分不清他們的國籍、年齡和樣貌,他們被扭曲拉長的雙手,或是在救人,抑或是在求救,表現出在戰爭陰影籠罩下人們內心的痛苦和絕望。這類作品強烈表達出潘玉良對戰爭的痛恨情緒和家國情懷。

20世紀40年代后,潘玉良的繪畫技法已非常嫻熟,“龍眠”手法成為她獨具特色的繪畫技巧。這種技法就是通過線描的方式,運用筆墨的長短、濃淡、停頓與流暢對事物進行勾勒,借鑒北宋畫家李公麟的繪畫技巧來進行人體的表達,用古人之法進一步強化繪畫技巧和個人風格,非常巧妙。其于1942年所作的《戴帽子的婦女》(圖5)就是運用此法,用大面積的白色畫面和黑色線條作對比,黑色線條勾勒出帽子、臉頰、服裝,并在線條的基礎上進行色彩的繪制,畫面整體看上去干凈利落。在這一階段,潘玉良終于從使用西畫方法表達傳統元素,轉化到采用傳統方法來表達現代事物,將更深層次的文化內涵運用到了創作之中。

(三)晚期的民族意識(1942—1977)

在潘玉良晚期的創作歲月里,因長期在國外居住,又因種種原因無法回國,因此愈發地思念國家和故鄉。而這段時期又是藝術浪潮在不斷更迭的年代,推陳出新的藝術發展讓那個年代的藝術家們能夠更多地接受到新思潮。潘玉良也是如此,她在這股思潮中找到了能為己所用的前沿風格,其把象征主義、異域主義和抽象表現主義運用在了之后的創作當中。

這個時期的潘玉良開始嘗試使用宣紙來創作彩墨畫,并且多為女性形象。在潘玉良的畫作中,以女性為題材的作品是非常多的,但這些畫作都區別于大部分男性畫家筆下的女性,其畫作中的女性更多表現的是自然淳樸,不諂媚、不討好,不做胭脂氣的渲染。潘玉良于1957年創作的《玩撲克的女人》(圖6),描繪一位女性在用撲克為自己的命運占卜,也表現出她對自己最終能否順利回國的忐忑心情。

新中國成立后,潘玉良懷著強烈的家國情懷,創作出許多以民族文化為題材的畫作。如20世紀50年代中期創作的《雙人舞扇》(圖7),畫面中人物夸張的動態和高純度的撞色搭配,再加上具有民族文化符號的裝飾花紋,精彩地展現出了中華傳統文化的張力和感染力。

三、結語

筆者對潘玉良生平進行梳理,在感嘆其命運多舛的同時,又慶幸她能夠取得這樣的藝術成就。她在自我塑造的同時,心中不忘的是家國和民族,她通過自己的畫筆,把中華優秀傳統文化展示給世人,在不斷汲取西方新文化、新思潮的同時,仍不忘在博大精深的中華文化寶庫里挖掘精髓,讓兩者融合加以應用,從而形成其具有強烈民族意蘊的個人特色,在世界畫壇上熠熠生輝,并為后人留下一份寶貴而厚重的精神文化財富。

參考文獻:

[1]李京.試論述潘玉良的生平及其繪畫歷程[D].上海師范大學,2006.

[2]潘玉良.潘玉良油畫集[M].上海:商務書局,1935.

[3]李春艷,胡明琪.潘玉良繪畫意蘊解讀[J].美術觀察,2016(05):119-120.

[4]劉仁朋.從《春之歌》(1941)看潘玉良中期油畫創作[D].南京師范大學,2015.

[5]孫紅燕.安徽博物院藏潘玉良油畫《雙人扇舞》賞析[J].中國民族博覽,2019(07):220-221.

[6]馮建章,馬永超.潘玉良后期繪畫的生命性敘事[J].湖州師范學院學報,2021,43(11):84-90.

[7]曹子達. 被“裹挾”的女性意識[D].南京藝術學院,2021.

[8]賈方舟.創榛辟莽百年路──20世紀的中國女性藝術家[J].西北美術,2000(02):3-7.

[9]姚玳玫.畫誰?畫什么?——從自畫像看民國時期女性西畫的圖式確立[J].美術觀察,2011(03):101-107.

作者簡介:

馬認一(1997—),女,回族,四川西昌人。重慶大學藝術學院在讀碩士研究生,美術學專業,研究方向:美術歷史與理論。