略論兩漢與周邊民族政權的人質關系

高 二 旺

(南陽師范學院 a.歷史學院 b.漢文化研究中心,河南 南陽 473061)

人質外交早在先秦就已經出現,并在春秋戰國時期廣泛應用。到了兩漢時期,人質同樣應用于漢與匈奴、西域及周邊其他民族之間。從人質關系的角度,可以管窺兩漢與周邊民族關系的變化,了解兩漢對周邊各民族逐步加強統治的過程。

一、兩漢與匈奴的人質關系

(一)西漢與匈奴的人質關系

兩漢時期,匈奴是漢廷最大的威脅。西漢初年對匈奴采取守勢,以和親政策羈縻之,漢武帝時對匈奴屢次發動軍事打擊。無論是和親政策還是軍事行動,人質作為外交手段之一,在漢匈交往中屢有顯現。漢武帝元鼎三年(前114),匈奴烏維單于立。數年后,漢使王烏等窺探匈奴,單于對漢使者“詳許甘言,為遣其太子入漢為質,以求和親”,其實并沒有誠意。漢使楊信到匈奴索取人質,楊信見單于后提出:“即欲和親,以單于太子為質于漢。”單于則回答:“非故約。故約,漢常遣翁主,給繒絮食物有品,以和親,而匈奴亦不擾邊。今乃欲反古,令吾太子為質,無幾矣。”并且,漢與匈奴互相羈留對方的使者為人質:“漢留匈奴使,匈奴亦留漢使,必得當乃肯止。”[1]如路充國出使匈奴時就曾被羈留為人質,匈奴“殊無意入漢,遣太子來質”[2]3774。所以在外交斗爭中,誰都不會輕易地派遣人質,匈奴拒絕遣送人質正是其國力強大的結果,漢匈互相扣留使者為質也反映了兩國關系的緊張。西漢初年為了避免匈奴的干擾,對匈奴采取和親政策,這實際上是在國力不振情況下的無奈之舉。

漢武帝時,董仲舒提出對匈奴采取“與之厚利以沒其意,與盟于天以堅其約,質其愛子以累其心”的外交政策。后漢班固認為這是不合時宜的:“匈奴人民每來降漢,單于亦輒拘留漢使以相報復,其桀驁尚如斯,安肯以愛子而為質乎?此不合當時之言也。若不置質,空約和親,是襲孝文既往之悔,而長匈奴無已之詐也。”他主張“守境武略之臣,修障隧備塞之具,厲長戟勁弩之械”,而不是“務賦斂于民,遠行貨賂,割剝百姓,以奉寇仇”。若單純的“信甘言,守空約”,是不能免除胡馬入侵的。相反,漢宣帝之時,繼承漢武帝之威,大破匈奴,“然后單于稽首臣服,遣子入侍,三世稱藩,賓于漢庭。是時邊城晏閉,牛馬布野,三世無犬吠之警,黎庶亡干戈之役”[2]3832-3833。這說明漢初單純的和親不僅起不到鉗制匈奴的作用,反而把從國內百姓身上斂取的錢財用來賄賂匈奴,加重了人民的負擔。漢武帝、漢宣帝時用戰爭手段迫使匈奴臣服,輔之以外交人質手段的運用,卻換來了邊境的安寧。

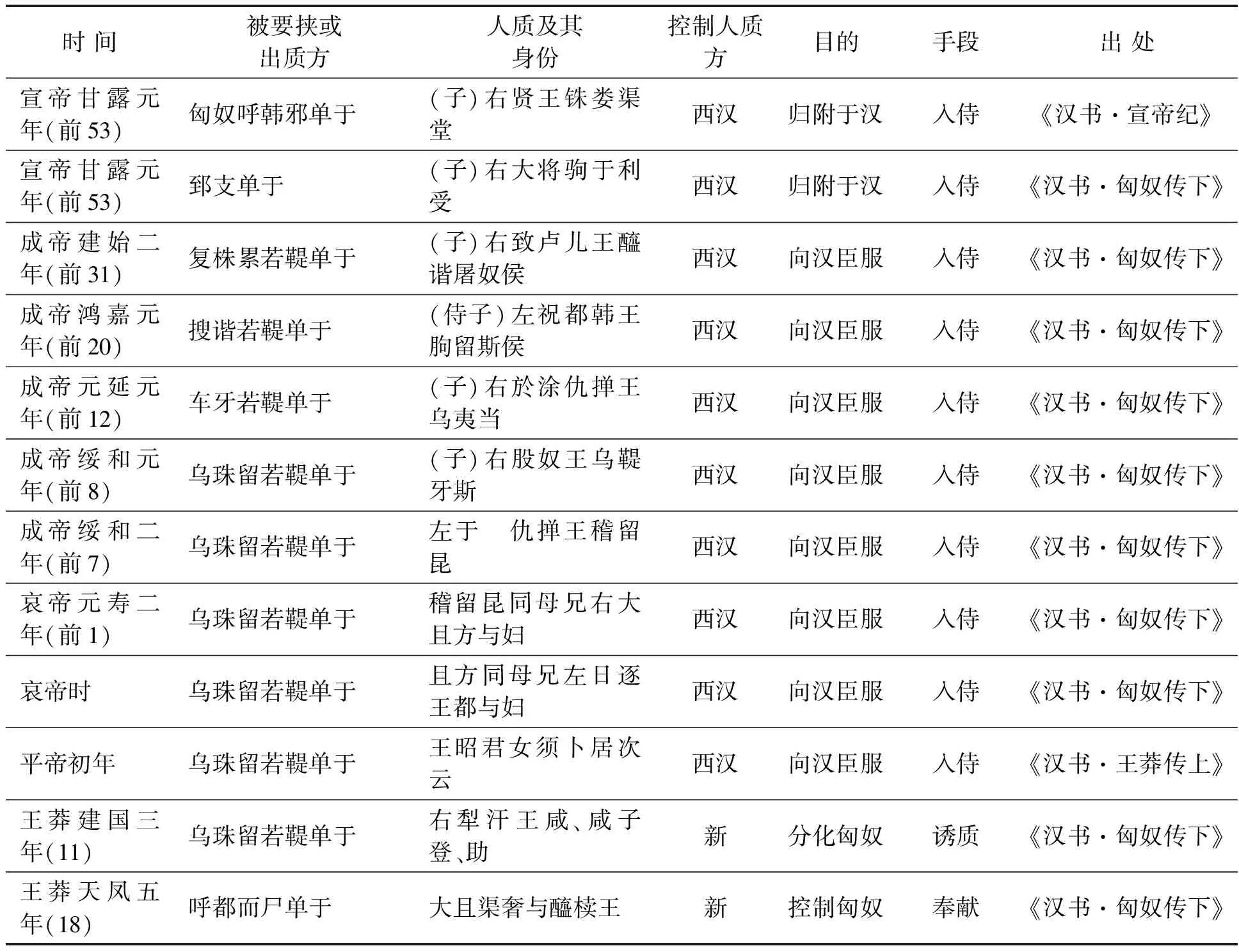

漢匈人質交往的過程也具有一定的階段性。西漢初年,漢匈兩國對立,互留人質。漢武帝對匈奴采取打擊政策以后,匈奴勢力衰落,漢宣帝直到新莽時期,匈奴已經開始向漢朝入侍。兩國的關系已經發生變化,如果說漢昭帝之前兩國還是地位平等的關系,而宣帝以后匈奴已經逐步淪為漢的屬國。從匈奴向西漢及新莽遣送人質的情況可以看出這個趨勢(見表1)。

表1 匈奴向西漢及新莽遣送人質情況表

(二)東漢與匈奴的人質關系

兩漢之間,匈奴分裂為南北兩部。東漢時期,遣子入侍仍是表示臣服的重要手段。建武二十五年(49),南單于遣使詣厥貢獻,奉蕃稱臣。三月,“南單于遺子入侍”。二十六年,“(漢)遣中郎將段郴授南單于璽綬,令入居云中,始置使匈奴中郎將,將兵衛護之。南單于遣子入侍,奉奏詣厥。于是云中、五原、朔方、北地、定襄、雁門、上谷、代八郡民歸于本土”[4]77-78。可見,璽綬、封號、進貢、人質都是臣服的象征。這些手段往往相互配合,不會單獨采用,并且南單于歸附后,“單于歲盡輒遣使奉奏,送侍子入朝,中郎將從事一人將領詣闕。漢遣謁者送前侍子還單于庭,交會道路”[4]2944。匈奴侍子輪流在漢朝當人質,并且形成制度。

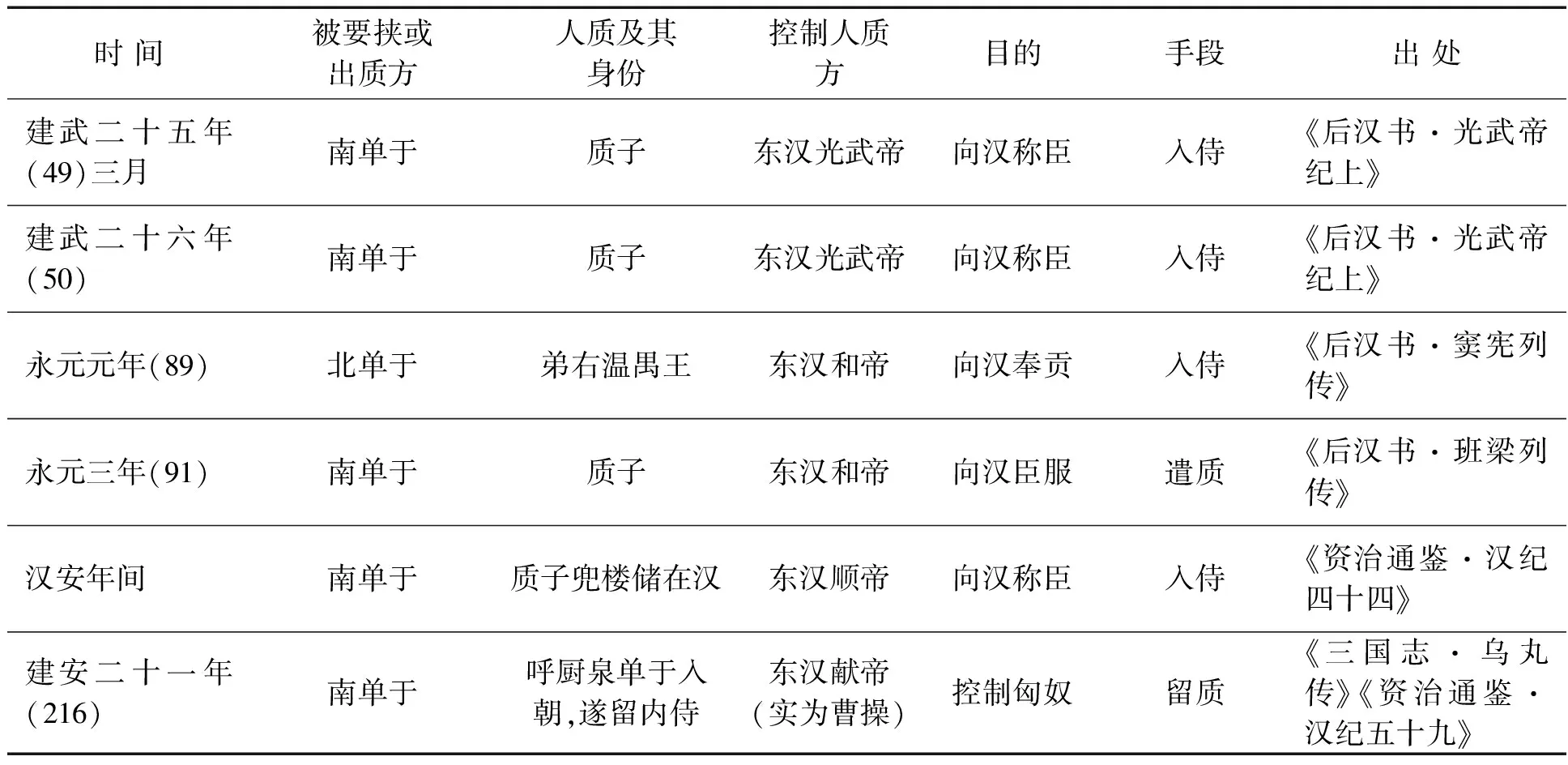

漢桓帝延熹元年(158),南單于諸部反叛,與烏桓、鮮卑侵略緣邊九郡,東漢以張奐為北中郎將討平諸部,“奐以單于不能統理國事,乃拘之”[4]2963,上書請立左谷蠡王為單于。漢桓帝并未聽從,下詔遣單于還庭。不難看出,東漢當時還能夠拘質單于,干預南單于的廢立,表明對南匈奴控制的加強。表2反映了匈奴向東漢遣送人質的情況。

表2 匈奴向東漢遣送人質情況表

由此可見,到東漢時期,匈奴對漢朝的依附程度加強了,這在人質問題上都有表現。光武帝時期,南單于向漢遣子稱臣,至東漢和帝時,北單于遣其弟右溫禺王奉貢入侍。東漢對南單于的控制更強,如“呼蘭若尸逐就單于兜樓儲先在京師,漢安二年立之”[4]2962。兜樓儲當單于之前,曾在漢朝為質。至建安年間,曹操更是把入朝的呼廚泉南單于羈留為質,后來又進一步把匈奴分為五部,其最強的左部要遣質子入朝[5]1534,直到曹魏和西晉末年,匈奴的地位至此已淪為形同編戶的地方區域行政。正如西晉末年的匈奴左賢王劉宣所說:“自漢亡以來,魏晉代興,我單于雖有虛號,無復尺土之業,自諸王侯,降同編戶。”[5]2647

二、兩漢與西域的人質關系

(一)西漢與西域的人質關系

在漢與西域的交往中,西域小國為了避免戰禍,往往向漢遣送人質。樓蘭臣服西漢后向漢朝納貢,匈奴便發兵攻打樓蘭。于是“樓蘭遣一子質匈奴,一子質漢”。后貳師將軍李廣利率軍攻打大宛時,漢武帝派兵捕得樓蘭王。漢武帝責備樓蘭王,樓蘭王回答:“小國在大國間,不兩屬無以自安。愿徙國入居漢地。”[2]3877漢武帝把他遣送歸國。樓蘭王遣質子兩屬的做法的確出于無奈,這說明小國處大國之間,用質子外交來求得國家的安寧,大國也利用質子來控制小國,是外交斗爭的顯現。樓蘭曾殺害漢使者。傅介子出使西域,他設計刺殺樓蘭王,并告諭樓蘭諸貴人:“王負漢罪,天子遣我業誅王,當更立前太子質在漢者。”[2]3002傅介子先刺殺樓蘭王,再揚言立在漢為人質的太子為王。

貳師將軍李廣利攻打大宛,歸來途經杅彌,“杅彌遣太子賴丹為質于龜茲”。李廣利責備龜茲曰:“外國皆臣屬于漢,龜茲何以得受杅彌質?”隨即“將賴丹入至京師”。漢昭帝用桑弘羊建議,“以杅彌太子賴丹為校尉,將軍田輪臺”,龜茲貴人怕賴丹危害其國,勸龜茲王殺掉賴丹,“而上書謝漢,漢未能征”[2]3916。杅彌太子賴丹為人質的經歷說明臣屬國不能接受別國質子,質子可以轉送,然而質子的人身安全不能得到保證。李廣利攻破大宛后,“諸所過小國聞宛破,皆使其子弟從入貢獻,見天子,因為質焉”[2]2703。宛貴人殺掉漢使者昧蔡以后,“立毋寡昆弟曰蟬封為宛王,而遣其子入質于漢”[1]3179。這樣做是為了表示臣服,免于漢朝的攻伐。宛王蟬封曾“遣其子入侍于漢。漢因使使賂賜,以鎮撫之。蟬封與漢約,歲獻天馬二匹”[6]。

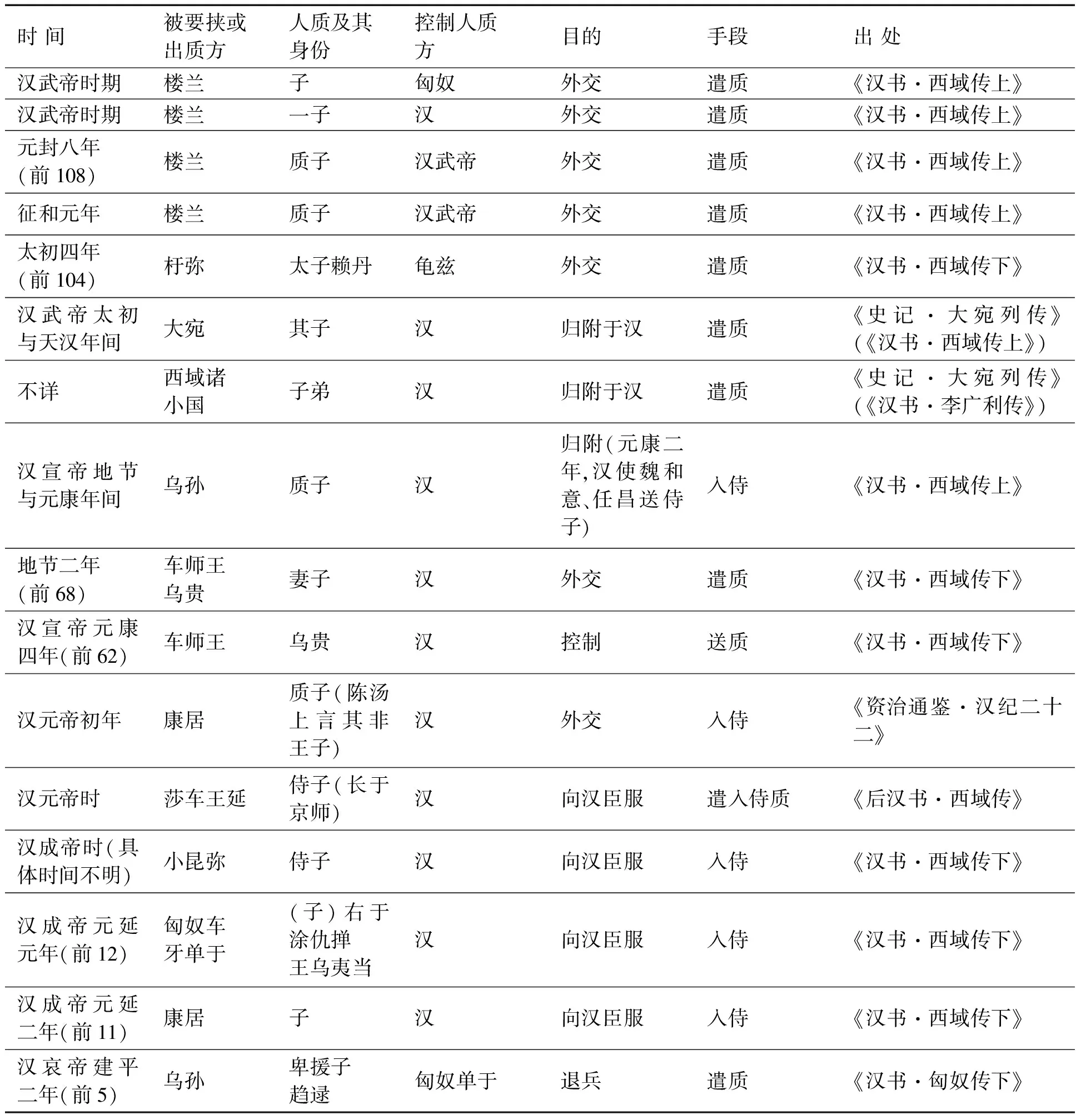

哀帝建平二年(前5),烏孫庶子卑援疐率眾入侵匈奴西界搶掠殺人,單于遣軍攻打烏孫。卑援疐恐懼之下,“遣子趨逯為質匈奴”。單于接受人質后報知漢朝,“漢遣中郎將丁野林、副校尉公乘音使匈奴,責讓單于,告令還歸卑援疐質子。單于受詔,遣歸”[2]3811。烏孫和匈奴都是漢朝的屬國,而附屬國無權接受他國人質,表明漢朝對匈奴和西域的控制加強了,“自宣、元后,單于稱藩臣,西域服從”[2]3874。表3反映了西域向西漢遣質的情況。

表3 西域向西漢及匈奴遣質情況表

(二)東漢與西域的人質關系

東漢時期,“自建武至于延光,西域三絕三通”[4]2912。東漢初年,由于國家尚未安定,對西域沒有給予足夠的重視。班固提到“自建武以來,西域思漢威德,咸樂內屬。唯其小邑鄯善、車師,界迫匈奴,尚為所拘。而其大國莎車、于闐之屬,數遣使置質于漢,愿請屬都護”。東漢初年西域各國遣質于漢,目的是為了對抗強敵,尋求東漢的庇護。而光武帝則“因時之宜,羈縻不絕,辭而未許”[2]3930。建武二十一年(45)冬,“鄯善王、車師王等十六國皆遣子入侍奉獻,愿請都護。帝以中國初定,未遑外事,乃還其侍子,厚加賞賜”[4]73。其原因主要是光武帝擔心接受西域人質后,也不能實際控制。此時莎車王賢自負兵強,欲并兼西域。“諸國聞都護不出,而侍子皆還,大憂恐,乃與敦煌太守檄,愿留侍子以示莎車,言侍子見留,都護尋出,冀且息其兵。”[4]2924西域諸小國之所以遣子入侍,主要是希望東漢派出都護,獲得東漢保護,免受莎車攻伐。建武二十二年(46),莎車王賢知都護不至,遂發兵先后打敗鄯善,攻殺龜茲王,兼并其國。“鄯善、焉耆諸國侍子久留敦煌,愁思,皆亡歸。鄯善王上書,愿復遣子入侍,更請都護”[4]2924。東漢迫于匈奴的壓力,最終沒有派出都護,結果鄯善、車師轉而依附匈奴,而莎車王賢更加驕橫。光武帝始終沒有派都護到西域,莎車王賢控制西域后,“疑諸國欲畔,召位侍及拘彌、姑墨、子合王,盡殺之,不復置王,但遣將鎮守其國”。后來“位侍子戎亡降漢。封為守節侯”[4]2925。留在東漢敦煌的侍子逃歸,以在莎車王賢稱霸西域,都表明東漢對西域侍子采取了聽之任之的放棄政策。

童話題材一般都是作者想象而來,并不是真實存在在現實生活之中的,但是卻往往反映了一些社會現象。童話往往是美好的想象,是真善美的象征,是人們的愿景。很多人喜歡聽童話,就是因為他們愿意懷揣著這份美好,勇敢、堅強而幸福地生活著。童話故事也是語文開始的“雛形”,是小學生最容易接受的文學形式。借助童話的內容,讓學生來識字辨句,來組織語言等等。而無論是童話學習還是教學,都應該解放想象力,相信故事中的“光怪陸離”,相信故事中的“王子公主”,更要用心感受每個故事之后的真誠,是快樂,也是幸福。多方面、全方位解放學生的想象力,優化童話教學。

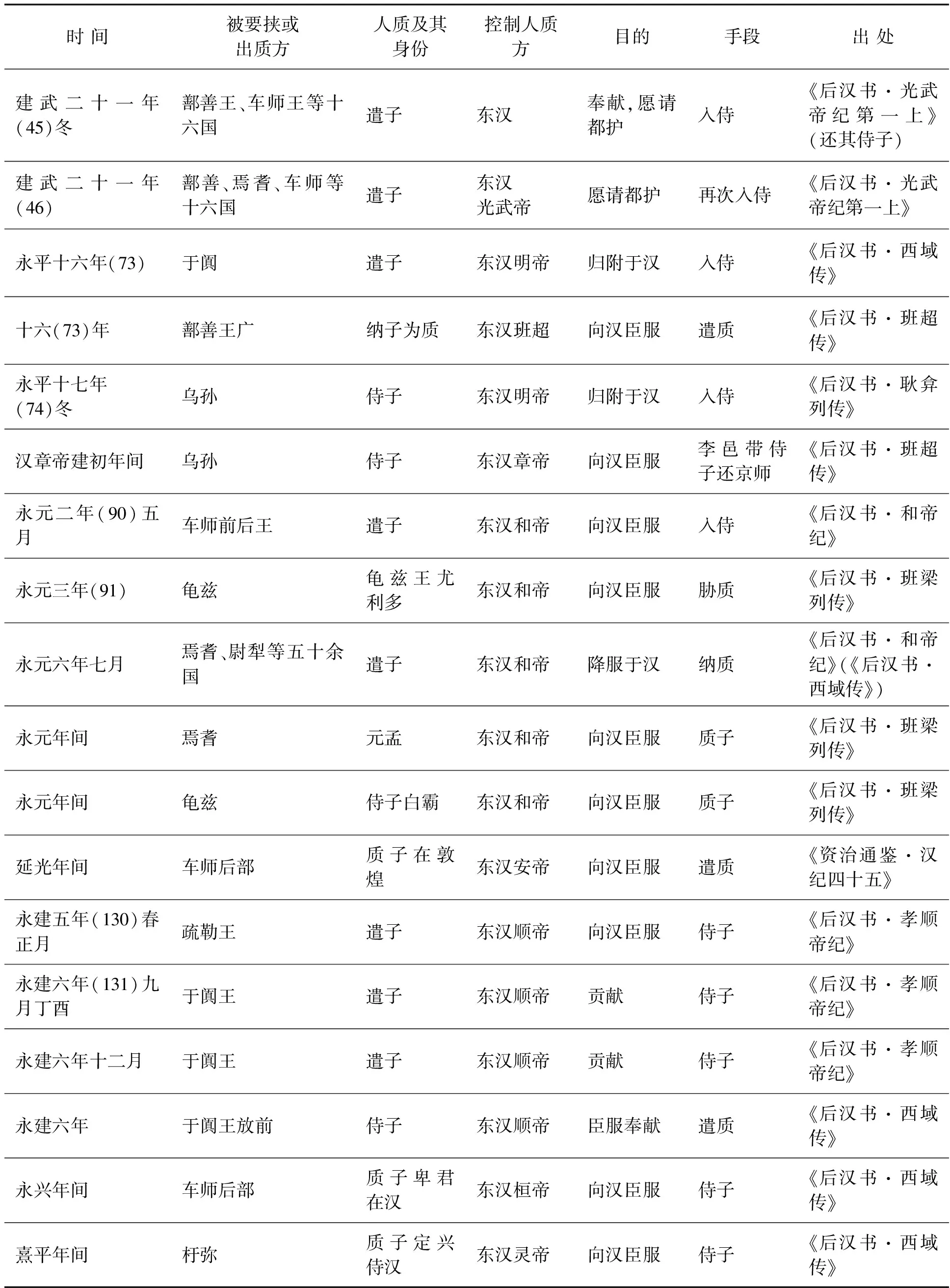

光武帝拒絕西域諸國人質是由于國力不張。到永平十六年(73),漢明帝命將帥北征匈奴,“取伊吾盧地,置宜禾都尉以屯田,遂通西域,于闐諸國皆遣子入侍。西域自絕六十五載,乃復通焉”。第二年,開始設置都護、戊己校尉。東漢與西域的關系再次打通,其標志就是西域諸國遣子入侍,東漢在那里設置都護等管理機構。漢明帝去世后,焉耆、龜茲等又攻打東漢都護陳睦,匈奴、車師圍攻戊己校尉,東漢與西域的關系再次中斷。建初元年,“章帝不欲疲敝中國以事夷狄,乃迎還戊己校尉,不復遣都護”。漢和帝永元三年(91),班超遂定西域,于是以班超為都護,居龜茲。復置戊己校尉。永元六年,“班超復擊破焉耆,于是五十余國悉納質內屬。其條支、安息諸國至于海瀕四萬里外,皆重譯貢獻”[4]2910。因此,漢代與西域的關系以及對西域控制程度的強弱可以從入侍的情況看出,西域質子成為漢與西域的三絕三通的重要表征。

兩漢時期與西域的關系都離不開同匈奴的爭奪,建初三年(78),班超上書論控制西域政策:“今宜拜龜茲侍子白霸為其國王,以步騎數百送之,與諸國連兵,歲月之間,龜茲可禽。以夷狄攻夷狄,計之善者也。”[4]1576班超此計,是以侍子為外交工具,采取以夷狄攻夷狄的策略平定西域。

漢章帝元和三年(86),匈奴聞于闐王廣德滅莎車,發兵三萬余人圍于闐,“廣德乞降,以其太子為質,約歲給罽絮”。當年冬,匈奴“復遣兵將賢質子不居徵立為莎車王”[4]2926,結果廣德又攻殺之,改立其弟齊黎為莎車王。東漢班超發諸國兵擊莎車,大破之,莎車于是降漢。

漢和帝永元二年(90),“大將軍竇憲破北匈奴,車師震懾,前后王各遣子奉貢入侍,并賜印綬金帛”[4]2929。永元三年冬十月,和帝下詔曰:“北狄破滅,名王仍降,西域諸國,納質內附,豈非祖宗迪哲重光之鴻烈歟?”[4]179并且賜行所過二千石長吏已下及三老、官屬錢帛,以及貧者粟。可見納質與入侍同義,接受人質是國力強大的象征。永元四年(92),何熙遣龐雄等率步騎萬六千人攻虎澤。單于惶怖,遣左奧鞬日逐王乞降,“單于脫帽徒跣,面縛稽顙,納質”[4]1593。單于納質與面縛稽顙同為臣服的象征。永元六年(94)秋,班超遂發龜茲、鄯善等八國兵合七萬人,及吏士賈客千四百人討焉耆。兵到尉犁界,焉耆王廣遣其左將北鞬支奉牛、酒迎接。班超斥責他說:“汝雖匈奴侍子,而今秉國之權。都護自來,王不以時迎,皆汝罪也。”[4]1581從中可以看出,匈奴侍子在焉耆竟然能秉國之權,可見其非一般的人質可比,是匈奴對焉耆進行控制的一種手段。班超斬焉耆、尉黎二王首,傳送京師,縣蠻夷邸,又立焉耆左侯元孟為王,尉黎、危須、山國等國都改立其王。班超出使鄯善,殺掉匈奴使者后,鄯善一國震怖。加之班超進行撫慰,“遂納子為質”[4]1573。至永元六年(94)七月,“西域都護班超大破焉耆、尉犁,斬其王。自是西域降服,納質者五十余國”[4]179。班超治理西域期間,除了索取西域的質子外,還采用劫質的手段來加強漢對西域的統治。親匈奴的龜茲王建攻破疏勒后,殺其王,改立龜茲人兜題為疏勒王,班超到達后,乘其不備,“遂前劫縛兜題”,扶植親漢的政權[4]1575。李恂使持節領西域副校尉期間,“西域殷富,多珍寶,諸國侍子及督使賈胡數遺恂奴婢、宛馬、金銀、香罽之屬,一無所受”[4]1683。看來西域諸國侍子還是有較大自由的,可以向東漢官吏行賄。對于東漢將領來說,駐守西域不如在京師安逸。李邑出使西域曾詆毀班超,皇帝知道班超忠誠,令李邑受班超調度。班超隨即“遣邑將烏孫侍子還京師”,班超回答別人的質疑時說:“以邑毀超,故今遣之。內省不疚,何恤人言!快意留之,非忠臣也。”[4]1579可見班超的忠誠與大度。

至漢安帝時,西域再次背叛,漢順帝時期才開始對西域恢復統治。永建二年(127),班勇與敦煌太守張朗擊破焉耆,“元孟乃遣子詣闕貢獻”[4]292。元孟遣子于漢,兼有入侍和朝貢的雙重含義。永建五年(130)春正月,“疏勒王遣侍子,及大宛、莎車王皆奉使貢獻”。永建六年九月,護烏桓校尉耿曄遣兵擊破鮮卑,“于闐王遣侍子貢獻”[4]258。同年十二月,“于闐王遣侍子詣闕貢獻”。于闐王在一年內兩次遣侍子貢獻,表明朝貢與人質制度有密切聯系。

漢桓帝永興元年(153),車師后部王阿羅多反叛,敦煌太守宋亮“上立后部故王軍就質子卑君為后部王”。后阿羅多從匈奴歸還,與卑君爭國,頗得民心。戊已校尉閻詳恐怕他招引匈奴禍亂西域,于是“收奪所賜卑君印綬,更立阿羅多為王,仍將卑君還敦煌,以后部人三百帳別屬役之,食其稅”[4]2931。

漢靈帝熹平四年(175),于闐王安國攻破拘彌,殺其王,死者甚眾。“戊己校尉、西域長史各發兵輔立拘彌侍子定興為王”[4]2914。拘彌為西域小國,東漢利用其侍子來控制西域內政,建立親漢政權。由上不難看出,西域的遣質內附是以東漢國力的強大為保證的,每一次對西域的索取人質和政治控制,無不是通過軍事手段達到的。東漢時期,西域各國向東漢遣質大多是為了臣服于漢(見表4)。

表4 西域向東漢遣質情況表

三、兩漢與越族、烏桓、鮮卑、羌胡等族的人質關系

西漢與東南的少數民族也有人質關系,建元三年(前138),閩越舉兵圍東甌,東甌告急于漢。三年后,閩越又興兵擊南越。淮南王安上書建議“存其亡國,建其王侯,以為畜越,此必委質為籓臣,世共貢職”[2]2782。為了控制南越,“天子使嚴助往諭意”,南粵王胡“遣太子嬰齊入宿衛”。此處“入宿衛”等同入侍。后來南越王胡稱病,竟不入見。“后十余歲,胡實病甚,太子嬰齊請歸。胡薨,謚曰文王。”嬰齊即位后,“漢數使使者風諭”,嬰齊“固稱病,遂不入見。遣子次公入宿衛”[2]3854。“入宿衛”同“入侍”一樣,未必一定從事宿衛的職事,都是去充當人質。可見無論是南粵王胡還是即位的嬰齊遣質,都是順應中央王朝的意愿。漢廷的本意是越王親自到京師當人質,但南越為了保持政權的半獨立狀態,僅遣送人質。諷諭令入朝是控制附屬國的最理想方式,漢朝對西南夷也采用了類似的外交策略,“使王然于以粵破及誅南夷兵威風諭滇王入朝”[2]3842。

烏桓、鮮卑是北方重要的少數民族,同兩漢的人質關系也是兩漢民族管理的重要內容。王莽篡位后,欲擊匈奴,他使東域將嚴尤領烏桓、丁令兵屯代郡,“皆質其妻子于郡縣”。烏桓亡叛,還為抄盜。“而諸郡盡殺其質,由是結怨于莽。匈奴因誘其豪帥以為吏,余者皆羈縻屬之。”[4]2981王莽盡管也使用人質手段,卻沒有達到任何效果,反失去民心,少數民族紛紛叛離。光武帝末年,烏桓表示“愿留宿衛”,漢就封其渠帥為侯王君長者81人,允許他們人居塞內,布于緣邊,“令招來種人,給其衣食,遂為漢偵候,助擊匈奴、鮮卑”[4]2982。光武帝還采納班彪的建議,重置烏桓校尉:“始復置校尉于上谷寧城,開營府,并領鮮卑,賞賜質子,歲時互市焉。”[4]2982烏桓校尉不僅掌管賞賜質子事物,還管理互市貿易。漢安帝永初中,“鄧太后賜燕荔陽王印綬,赤車參駕,令止烏桓校尉所居寧城下,通胡市,因筑南北兩部質館。鮮卑邑落百二十部,各遣入質。是后或降或畔,與匈奴、烏桓更相攻擊”[4]2986。東漢筑質館安置鮮卑人質,可見人質數量之多,但這并不能保證其絕對的服從。

西北諸羌同樣是兩漢時期重要的少數民族,元康三年(前63),先零“與諸羌種豪二百余人解仇交質盟詛”[2]2972。漢武帝問計趙充國,充國對曰:“羌人所以易制者,以其種自有豪,數相攻擊,勢不一也。”現在之所以聯合,恐怕是由于匈奴遣使至羌中,建議“宜及未然為之備。趙充國從先零與諸羌交質盟詛推測他們要與匈奴聯合,的確是有道理的。開豪靡當兒曾派他的弟弟雕庫來告訴都尉說先零欲反,后數日果反。雕庫種人有不少在先零,都尉“即留雕庫為質”。充國把雕庫遣歸,轉告種豪們漢朝“犯法者能相捕斬,除罪”的政策[2]2977。漢章和二年(88),護羌校尉張紆誘誅燒當種羌迷吾等,諸羌大怒,準備興兵復仇。公卿推舉鄧訓代張紆為校尉。諸羌激忿,“遂相與解仇結婚,交質盟詛,眾四萬余人,期冰合渡河攻訓”。“解仇結婚,交質盟詛”是諸羌結盟的一種重要手段。諸羌欲要挾月氏胡攻漢,鄧訓“悉驅群胡妻子內之,嚴兵守衛”[4]609。羌掠無所得,又不敢逼諸胡,便解兵而去。鄧訓把群胡家屬以保護的名義集中起來,一方面免受諸羌攻擊;另一方面也是把諸胡的家屬作為人質。鄧訓恩威并用,“燒當豪帥東號稽顙歸死,余皆款塞納質。于是綏接歸附,威信大行”[4]611。款塞納質是臣服的標志,對少數民族,往往并用戰爭和恩撫兩種手段。

漢順帝永建四年(129),“馬賢以犀苦兄弟數背叛,因系質于令居。其冬,賢坐征免,右扶風韓皓代為校尉。明年,犀苦詣皓,自言求歸故地。皓復不遣,因轉湟中屯田,置兩河間,以逼群羌”[4]2894。馬賢和韓皓都是用人質的手段防止犀苦兄弟背叛,與羌人關系緊張。直到張掖太守馬續代為校尉,才用恩信的方式與羌人緩和矛盾。

在東北也有羌族,漢桓帝時擢種暠為度遼將軍。種暠到營所,“先宣恩信,誘降諸胡,其有不服,然后加討。羌虜先時有生見獲質于郡縣者,悉遣還之。誠心懷撫,信賞分明,由是羌胡、龜茲、莎車、烏孫等皆來順服”[4]1828。在種暠之前,郡縣為了控制羌人,往往采取人質手段。種暠釋放人質,是采取恩信的措施,使羌胡及少數民族順服。

關于東漢與西南少數民族的人質關系,明帝永平十七年(74),“西南夷哀牢、儋耳……諸種,前后慕義貢獻;西域諸國遣子入侍”[4]121。夏五月戊子,公卿百官以帝威德懷遠,祥物顯應,乃并集朝堂,奉觴上壽。命太常擇吉日策告宗廟。并頒賜天下。明帝時期,少數民族遣子入侍者眾多,東漢君臣把這看作是皇權有威德,遠人慕化的一個標志。因此,遣子入侍不僅具有外交上的意義,也具有重要的政治倫理意義。少數民族政權之間也有人質關系,比如西域小國向匈奴遣送人質,但這種情況比起漢族中央政權與周邊少數民族的人質關系來說不占主流。

綜合看來,兩漢與周邊民族的人質往來顯示了兩漢與周邊民族關系的演變,西漢武帝及之前,存在漢與匈奴互留人質的情況,表明雙方實力的均衡。但隨著宣帝時期呼韓邪單于的內附與遣質于漢,雙方人質交往變成了匈奴向漢王朝單方面的遣質。直到東漢時期曹操留質匈奴貴族并對匈奴分而治之,漢實現了對匈奴的有效控制。至于西域與漢朝的人質關系,從西漢早期西域同時向匈奴和漢朝遣送人質,到漢武帝之后向漢王朝不定期遣送人質,顯示漢王朝對西域的控制不斷加強。東漢時期,從班固再次鑿通西域開始,西域各國向東漢遣質逐漸常態化。至于周邊其他民族,向漢王朝單方面遣送人質也普通存在。從人質關系可以看出,兩漢對匈奴和西域控制的總趨勢在不斷強化,而對周邊民族的控制也在不斷強化,一定程度上維護了邊地的安全。接受各族人質是漢王朝保持控制力的一種手段,是一種次于行政管轄的政治管控方式,它表明漢王朝對周邊民族具備了較強的控制力,但還沒有達到僅依靠行政力量就能實現有效統治的程度,這種情況直到西晉時期仍然存在。