突發公共衛生事件下偏頗質得分對生命質量的影響:疫情風險感知的中介作用*

張千,朱燕波,史會梅

(1.北京中醫藥大學中醫學院,北京 102488;2.北京中醫藥大學管理學院,北京 102488;3.北京中醫藥大學管理學院生命質量測評與健康管理研究中心,北京 102488)

在中醫體質學概念中,體質是指人體生命過程中,在先天稟賦和后天獲得的基礎上所形成的形態結構、生理功能和心理狀態方面綜合的、相對穩定的固有特質,是人類在生長、發育過程中所形成的與自然、社會環境相適應的人體個性特征。目前常用的9 種中醫體質分類模型為:平和質、氣虛質、陽虛質、陰虛質、痰濕質、濕熱質、血瘀質、氣郁質、特稟質,除平和質外,其余8 種體質統稱為偏頗質[1]。中醫體質作為人類生命活動的重要表現形式之一,與健康和疾病的關系密不可分[2]。在突發公共衛生事件中,生命質量可以全面衡量個體對自身生理、心理、環境、社會的評價和對健康狀況的總體感受。多項研究表明中醫體質與生命質量密切相關,且偏頗質會對生命質量造成負面影響[3-4]。

風險感知是用來描述人們對風險的態度和直覺判斷的一個概念[5]。將新型冠狀病毒感染(COVID-19)視為風險事件,對COVID-19 疫情風險的感知也會受到來自個體健康狀態的影響。中醫體質表現為對外界刺激反應等方面的個體差異性,對某些病因和疾病的易感性,以及疾病傳變轉歸中的某種傾向性[6]。王琦教授認為體質是特定軀體素質與一定心理素質的綜合體,是“形神合一”思想在中醫體質學說中的具體表現[7]。因此,不同體質的人對病邪的反應性不一樣,因此面臨疾病風險的感知水平也會存在差異,從而會對生命質量造成不同程度的影響。而目前,有關探討中醫體質與風險感知及健康之間關系的研究較為缺乏。

為探究偏頗質得分、疫情風險感知與生命質量之間的作用機制,本研究構建了中介模型,重點考察疫情風險感知在兩者關系中的中介作用。以期明晰在突發公共衛生事件中偏頗質得分對生命質量的影響機制,引導公眾在面對突發公共衛生事件中改善健康狀態。見圖1。

圖1 疫情風險感知的中介作用假設模型圖Fig.1 Hypothetical model of mediating role of epidemic risk perception

1 對象與方法

1.1 調查對象 由于COVID-19 特殊時期現場問卷數據收集相對困難,本文采取網絡調查法,借助問卷星平臺于2022 年初COVID-19 疫情時期(2022 年2 月3—15 日)進行數據收集。問卷發放主要是通過滾雪球的方式在微信渠道擴散,并在調查首頁獲得參與者的知情同意。

納入標準:1)中國公民,性別、民族、所在地不限;2)年齡≥18 歲;3)具有獨立完成問卷的能力;4)閱讀問卷卷首語,對調查知情同意。剔除標準:問卷填寫信息前后存在邏輯錯誤者。經過納入、排除標準,累計獲得有效樣本1 181 例。

1.2 調查內容 1)一般情況問卷包括性別、年齡、婚姻狀況、學歷水平和職業。2)新型冠狀病毒肺炎疫情風險感知評估量表(PRCPS)[8]由華東師范大學心理與認知科學學院教授席居哲等人編制,該量表包含9 個條目,每個問題4~6 分,具有良好的內部一致性信度、結構效度和效標效度,可用于人們對重大突發公共衛生事件風險感知的科學評估,在本研究中該量表Cronbach’s α 系數為0.818。3)中醫體質量表-30 條目簡短版(CCMQ-30)[9]包括平和質、氣虛質、陽虛質、陰虛質、痰濕質、濕熱質、血瘀質、氣郁質、特稟質9 個亞量表,共30 個條目,各亞量表轉化分為0~100 分,轉化分越高,體質傾向性越強,除平和質之外的8 種體質類型為偏頗質。在本研究中該量表Cronbach’s α 系數為0.965,9 個亞量表的Cronbach’s α 系數為0.769~0.872。4)世界衛生組織生存質量測定量表簡表(WHOQOL-BREF)[10]由26 個問題條目構成,歸屬于生理領域、心理領域、社會關系領域及環境領域,總分為4 個領域得分的平均值。量表得分越高,生命質量越好。在本研究中該量表總體Cronbach’s α系數為0.925。

1.3 統計學分析 采用SPSS 23.0 軟件進行描述統計、Pearson 相關分析、Harman 單因素檢驗和多重共線性的檢驗,使用SPSS process v 3.3 軟件,通過非參數Bootstrap 檢驗中介模型。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般情況 1 181 例的樣本中,男性405 例(34.29%),女性776 例(65.71%);平均年齡(32.82±12.40)歲;在婚姻狀況方面,未婚560 例(47.42%),已婚586 例(49.62%),其他35 例(2.96%);在學歷水平方面,高中及以下的有293 例(24.81%),本科673 例(57.99%),研究生215 例(18.20%);在職業方面,醫務工作者142 例(12.02%);教師學生434 例(36.75%),機關辦事人員55 例(4.66%),工商農業等人員550 例(46.57%)。

2.2 共同方法偏差與共線性檢驗 本研究通過采取匿名測量、部分項目反向等措施從程序上控制共同方法偏差[11]。對收集的數據采用Harman 單因素檢驗進行共同方法偏差的檢驗,未旋轉的探索性因子分析結果提取出特征根大于1 的因子共11 個,最大因子方差解釋率為29.98%(小于40%),證明不存在嚴重的共同方法偏差。

經多重共線性檢驗,所有預測變量的方差膨脹因子均不高于4.87,低于10,說明不存在嚴重的多重共線性問題。

2.3 偏頗質得分、疫情風險感知、生命質量的描述分析和相關分析 WHOQOL-BREF 總體得分為(63.03±13.68)分。PRCPS 得分為(20.24±6.03)分。CCMQ-30 中8 種偏頗質亞量表得分分別為:氣虛質(33.65±22.38)分,陽虛質(38.32±27.72)分,陰虛質(35.12±22.59)分,痰濕質(34.66±23.73)分,濕熱質(33.82±24.84)分,血瘀質(34.30±23.88)分,氣郁質(33.84±23.59)分,特稟質(30.31±24.54)分。

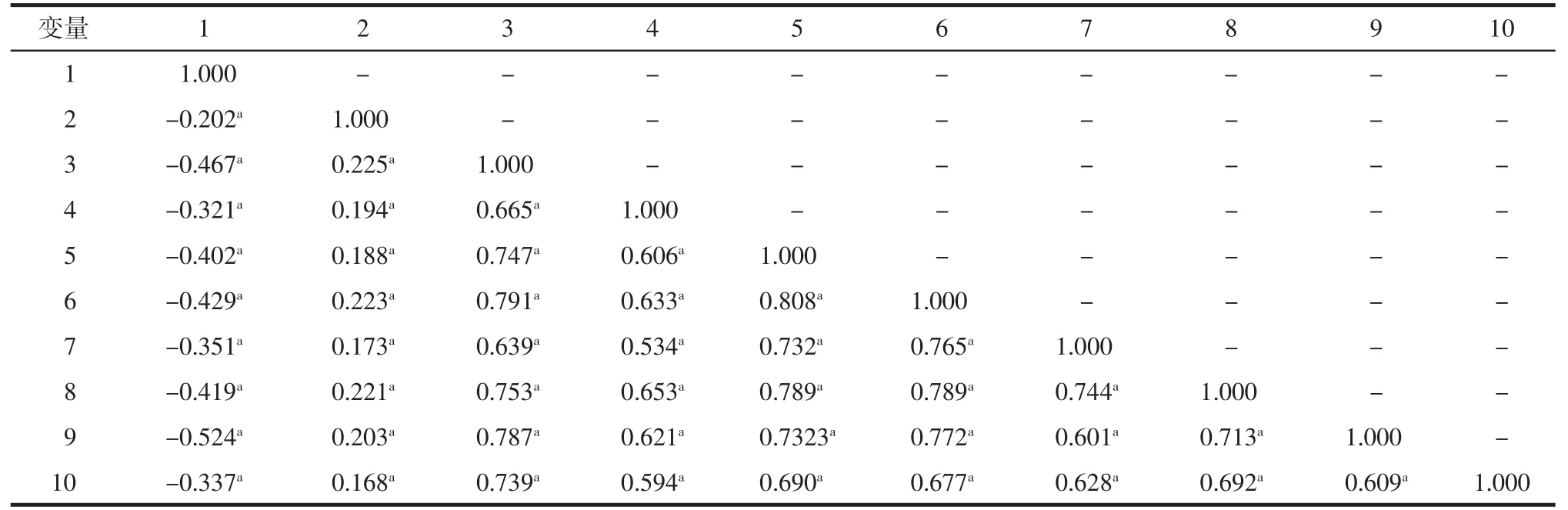

相關分析結果顯示,8 種偏頗質得分與生命質量得分均呈負相關(r 為-0.321~-0.524,P<0.001),偏頗質得分與疫情風險感知呈正相關(r 為0.168~0.225,P<0.001),疫情風險感知與生命質量呈負相關(r=-0.202,P<0.001),見表1。

表1 偏頗質、疫情風險感知、生命質量的相關分析Tab.1 Correlation analysis of biased constitution,epidemic risk perception and quality of life

2.4 疫情風險感知的中介作用 采用Hayes(2012)編制的SPSS 宏中的Model 4(Model 4 為中介模型),在控制性別、年齡、婚姻狀況、文化水平和職業的情況下對疫情風險感知在偏頗質與生命質量間的中介效應進行檢驗。

偏頗質得分(β=-0.158~-0.301,P<0. 001)對生命質量的負向預測作用顯著,預測作用大小順位為:氣郁質-氣虛質-痰濕質-血瘀質-陰虛質-濕熱質-特稟質-陽虛質。當放入中介變量后,偏頗質得分(β=-0.141~-0.287,P<0.001)對生命質量的負向預測作用降低但依然顯著,預測作用大小順位不變。偏頗質得分(β=0.041~0.062,P<0. 001)對疫情風險感知的正向預測作用顯著,預測作用大小順位為:氣虛質-痰濕質-血瘀質-氣郁質-陰虛質-陽虛質-濕熱質-特稟質。見表2。

表2 疫情風險感知在偏頗質與生命質量間中介作用的多元線性回歸分析Tab.2 Multiple linear regression analysis of the mediating effect of epidemic risk perception between biased constitution and quality of life

偏差校正百分位Bootstrap 方法檢驗表明,疫情風險感知在偏頗質得分與生命質量之間中介效應顯著,氣虛質在95%的置信區間為(-0.028,-0.008)、陽虛質在95%的置信區間為(-0.026,-0.010)、陰虛質在95%的置信區間為(-0.028,-0.010)、痰濕質在95%的置信區間為(-0.028,-0.009)、濕熱質在95%的置信區間為(-0.026,-0.009)、血瘀質在95%的置信區間為(-0.028,-0.010)、氣郁質在95%的置信區間為(-0.024,-0.007)、特稟質在95%的置信區間為(-0.026,-0.009),均不包含0。偏頗質對生命質量的直接效應以及總效應的Bootstrap 95%置信區間的上、下限也均不包含0,表明偏頗質不僅能夠直接預測生命質量,而且能夠通過疫情風險感知的中介作用預測生命質量。疫情風險感知在氣虛質、陽虛質、陰虛質、痰濕質、濕熱質、血瘀質、氣郁質、特稟質與生命質量中起到的中介作用占總效應的比值分別為6.36%、10.85%、7.50%、7.27%、8.21%、7.44%、4.98%、8.88%。見圖2。

3 討論

本研究探索了偏頗質、疫情風險感知與生命質量的關系。偏頗質得分和疫情風險感知都與生命質量存在負向相關關系、偏頗質得分與疫情風險感知之間存在正向相關關系。偏頗質得分與生命質量的關系主要以直接效應為主,疫情風險感知在偏頗質得分和生命質量的關系中存在中介效應,即偏頗質傾向越強的個體,其疫情風險感知越高,生命質量越差。

傳統的健康評價指標往往主要側重反映疾病方面,未能反映全面的健康狀況。生命質量不僅關注生理指標,還包括了心理、社會和環境指標,強調主觀感受,更符合中醫思維[3]。本研究結果表明,偏頗質與生命質量具有負向相關性,其中氣郁質、氣虛質和痰濕質對生命質量的負向影響較大。相關研究證實了氣郁質是心理和總體健康水平低下的體質類型,氣虛質和痰濕質是生理和總體健康水平低下的體質類型[12]。氣郁質是長期情志不暢、氣機郁滯而形成的以性格內向不穩定、憂郁脆弱、敏感多疑為主要表現的一種體質狀態[13],與抑郁、焦慮的負向心理情緒相關,主要反映了心理狀態方面的生命質量偏頗失衡[14-15]。氣虛質是由于元氣不足所致的以氣息低弱、臟腑功能狀態低下為主要特征的一種體質狀態;痰濕質是由于水液內停而痰濕凝聚,以黏滯重濁為主要特征的體質狀態[13]。兩種體質都容易妨礙日常的生理活動,對生命質量的生理方面造成負面影響[14-15]。

中醫體質表現為對外界刺激反應等方面的個體差異性,對某些病因和疾病的易感性,以及疾病傳變轉歸中的某種傾向性[13]。由于不同中醫體質人群對疾病的易感性和對外界刺激的差異性,會導致其對疾病風險感知的強弱也會有所不同。本研究結果提示氣虛質、痰濕質和血瘀質與COVID-19 疫情風險感知有較高的正向相關性。體質差異是疾病易感性的物質基礎,研究證實氣虛質、痰濕質和血瘀質都是呼吸系統疾病常見的體質類型[16-18]。中醫學認為脾氣虛不能運化水谷,內生痰濕,肝氣郁滯不能行血,血液郁滯而成血瘀,以致氣血津液失常,氣虛質、痰濕質和血瘀質都是阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣綜合征常見的體質類型[17]。肺病及腎,腎虛不能納氣,則見喘促,腎虛不能蒸化津液,水濕停留,化為痰飲;氣虛質、痰濕質與痰濁阻肺證相關,也是慢性阻塞性肺疾病常見的體質類型[18]。研究證實對疾病易感性的判斷與其對疾病風險的感知密切相關,即對COVID-19 易感性判斷越高的群體,其風險感知程度越高[19]。氣虛質、痰濕質和血瘀質作為呼吸疾病的易感人群,傾向于自身感染COVID-19 的可能性較高,從而與疫情風險感知也具有較高的相關性。

本研究結果表明疫情風險感知在8 種偏頗質與生命質量的關系中均可起到不同程度的中介效應,其中中介效應在總效應中占比最大的是陽虛質、特稟質和濕熱質,提示這3 種體質的偏頗傾向越強,其越高的風險感知程度會對生命質量造成更為負面的影響。相關研究證實COVID-19 患者中痰濕質、陽虛質、濕熱質占大部分,重型患者的中醫體質類型以痰濕質、陽虛質為主[20],COVID-19“復陽”患者易感體質以濕熱質為主[21]。陽虛質是由于陽氣不足、以虛寒現象為主要特征的體質狀態[13],正氣虛弱,衛外不固,外邪易侵,致使陽虛質的人風險感知越高對健康的影響較大。有關COVID-19 患者中醫臨床證候特點和體質類型分析的研究表明普通型COVID-19 患者的中醫證型以濕阻中焦型、寒濕襲肺型為主,患者主要體質類型包括痰濕質、氣虛質、濕熱質等,部分患者表現為陽熱之體或病程較長濕郁化熱[22]。目前專家比較一致地認為,此次COVID-19的主要病性為濕毒,濕毒之邪耗傷人體正氣[23-24],濕熱質作為COVID-19 的易感人群中常見的體質類型之一,其高風險感知對生命質量的負面影響更大。特稟質也是肺系疾病易感體質,特稟質是遺傳因素和先天因素等所造成的特殊體質類型,由于個體發展先天不足,腎虛不能濡養它臟,導致肺虛、脾虛,一旦感染外邪,或發于皮膚,或發于呼吸系統[25]。特稟質的人在日常生活中容易出現打噴嚏、流清涕的癥狀,其生理健康狀況欠佳,相關研究提示越傾向于特稟質的人,心理彈性越差[26],且特稟質的個體比較刻板,不靈活[27],其對COVID-19 疫情的高風險感知會導致更低的生命質量水平。

綜上所述,本研究分析了在突發公共衛生事件中,偏頗質得分、疫情風險感知與生命質量之間的關系,結果表明疫情風險感知在偏頗質得分與生命質量的關系中起中介效應。提示偏頗質的公眾合理感知疫情風險,可避免過高的疫情風險感知對生命質量造成負面影響。