原點解析視角下的《赤壁賦》道家美學(xué)

劉春藤 馬東峰

《赤壁賦》是北宋文學(xué)家蘇軾的優(yōu)秀作品,受我國傳統(tǒng)道家美學(xué)影響深刻,其中很多美學(xué)特征,如眉壽之俗美、逍遙之仙美、氤氳之氣美和物化之美都與鄒華提出的“四象之美”有契合之處。鄒華在《中國美學(xué)原點解析》一書中將中國古代美學(xué)概括為“四象之美”,是從原點解析的角度解釋中國古代美學(xué)現(xiàn)象及其成因。透過原點解析視角看《赤壁賦》的道家美學(xué),我們可以從新的視角理解蘇軾的美學(xué)觀和豁達(dá)的人生態(tài)度,領(lǐng)略道家美學(xué)的智慧和魅力。

《赤壁賦》歷來被文人學(xué)者高度推崇。宋代謝枋得在《文章規(guī)范》中這樣評價《赤壁賦》:“此賦學(xué)《莊》《騷》文法,無一句與《莊》《騷》相似。非超然之才、絕倫之識不能為也。”《赤壁賦》之所以備受稱贊不無原因—景物連貫,結(jié)構(gòu)嚴(yán)整,全文詩情畫意與議論理趣高度統(tǒng)一。

鄒華在《中國美學(xué)原點解析》中系統(tǒng)地解釋了中國古代的“四象之美”,分別是全性合生之美、流觀合化之美、節(jié)文合序之美和明德合圣之美,其中的前兩個“美”與道家美學(xué)關(guān)系緊密,這兩者之下的眉壽之俗美、逍遙之仙美、氤氳之氣美和物化之美在蘇軾的《赤壁賦》中體現(xiàn)尤其明顯。《赤壁賦》中四種美學(xué)特征由淺入深、層層遞進(jìn),從追求肉體長壽到逍遙的人生態(tài)度,再到虛實統(tǒng)一、身與物化的超脫,人生的境界也隨之由個體到自然乃至整個世界,變得愈加開闊。

一、眉壽之俗美

中國人對追求長壽有著深深的執(zhí)念,中國傳統(tǒng)的“五福”觀念第一福就是“壽比南山”,神話傳說中的神仙都是長壽不朽的,為追求長壽練“神功”、吃“仙藥”的例子更是數(shù)不勝數(shù)。《詩經(jīng)·七月》載:“為此春酒,以介眉壽。”其體現(xiàn)的也是對長壽的向往。鄒華在《中國美學(xué)原點解析》中指出,“眉壽”就是長壽,這種以活著為最大滿足的生本主義目標(biāo),稱為“眉壽之美”。眉壽之美成為中國人的一種獨特的美學(xué)追求。

同樣地,對眉壽之美的追求在《赤壁賦》中也有所體現(xiàn)。《赤壁賦》第三段,蘇軾問客人為何如此悲傷,客人先是從赤壁這個地方談到了曹操,說起他當(dāng)年破荊州、下江陵的壯闊景象,戰(zhàn)船綿延千里,旌旗遮蔽天空,在江邊舉酒而飲,吟詩作賦,“固一世之雄也,而今安在哉?”像曹操這樣的大人物如今都不見了蹤影,更何況是我們這些小人物呢?進(jìn)而感嘆自己“寄蜉蝣于天地,渺滄海之一粟。哀吾生之須臾,羨長江之無窮”。自己的生命太短暫了,如果能像長江一樣壽命無窮無盡就好了,抒發(fā)了自己對長壽強(qiáng)烈的渴望之情和不能實現(xiàn)長壽的悲哀。接著,客人又期盼“挾飛仙以遨游,抱明月而長終”,“飛仙”很明顯是受到中國古代仙話的影響。鄒華指出,“仙話是中國道教有關(guān)長生不死的傳說”。由此可見,客人深受中國古代眉壽之美觀念的影響。第一段蘇軾與客人泛舟游赤壁的景物描寫,也提到“飄飄乎如遺世獨立,羽化而登仙”,同樣是受到了道家仙話傳說的影響,體現(xiàn)了蘇軾對飄逸灑脫、生命無窮的神仙生活的向往。

對眉壽之美的追求是早在上古時期就形成的一種美學(xué)傾向,不只是人,就連山川草木也被賦予了無窮無盡的生命。《山海經(jīng)·大荒南經(jīng)》載:“有不死之國,阿姓,甘木是食。”《山海經(jīng)·海內(nèi)經(jīng)》載:“流沙之東,黑水之間,有山名不死之山。”《詩經(jīng)》對眉壽之美更是贊頌不已,“綏我眉壽,介以繁祉”(《周頌·雝》),“君子萬年,介爾景福”(《大雅·既醉》)等,這種追求的成因鄒華在《中國美學(xué)原點解析》一書中作出了解釋。根據(jù)鄒華的觀點,原始崇拜中的神分為飛升的自然神和下沉的祖先神,自然神和祖先神的相互牽動和運行產(chǎn)生了中國古代的“四象之美”。眉壽之美來源于自然神的人間化,是自然神飛升過程中受祖先神向下牽引的結(jié)果,當(dāng)上升抽象的精神被祖先崇拜吸引下來的時候,精神的東西就轉(zhuǎn)化為世俗的東西。盡管世俗依然追求不朽,但這種不朽不再投射到抽象的精神,而是落在實在的生命,也就是追求肉體的不死。所以說,健康長壽地活著,本身就是一種自然崇拜的寄托。

二、逍遙之仙美

與眉壽之俗美追求肉體的不朽不同,逍遙是更偏向于精神追求的生命態(tài)度。逍遙是飄逸、灑脫且自由的,要活得痛快、享受生命。莊子提出的“至人”“真人”和“圣人”便展現(xiàn)出這種中國古代的逍遙之美。“若夫乘天地之正,而御六氣之辯,以游無窮者,彼且惡乎待哉?故曰:至人無己,神人無功,圣人無名。”(《逍遙游》)莊子詮釋了逍遙的內(nèi)在含義,這與蘇軾在《赤壁賦》中表達(dá)的很多觀點是一脈相承的。

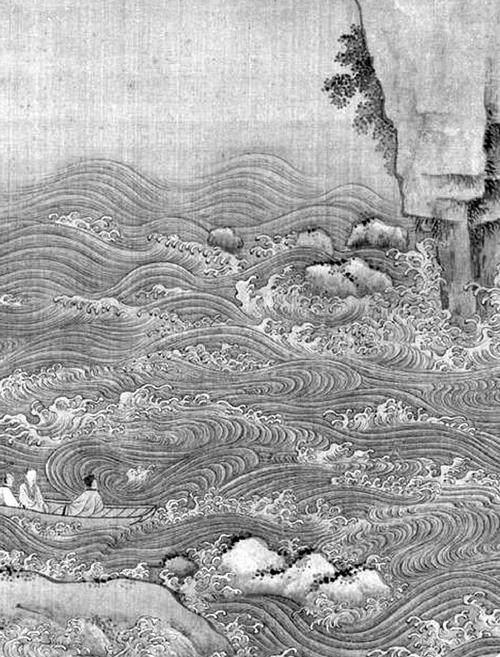

《赤壁賦》一開始描寫了一種冷清自由的環(huán)境:“白露橫江,水光接天。縱一葦之所如,凌萬頃之茫然。浩浩乎如馮虛御風(fēng),而不知其所止;飄飄乎如遺世獨立,羽化而登仙。”白露茫茫的江面上,一葉扁舟自由地游蕩,奠定了全篇的基調(diào),傳達(dá)出作者逍遙灑脫的人生追求。最后又與開頭首尾呼應(yīng):“惟江上之清風(fēng),與山間之明月,耳得之而為聲,目遇之而成色,取之無禁,用之不竭,是造物者之無盡藏也,而吾與子之所共適。”其體現(xiàn)了一種立足于人間的超越,一種眷戀著世俗的提升。逍遙帶來的超越,使世俗的追求既能入乎其內(nèi),又能出乎其外。人生在世,不如意事十之八九,在世俗追求中難免遇到痛苦和困頓,但是仙化給世俗的追求帶來了隨遇而安的人生態(tài)度,使人在苦難中做到精神的超脫。

莊子認(rèn)為,人要有順應(yīng)時代變化的“安時而外順”的思想,即“游心于淡,合氣于漠,順物自然而無容私焉”(《莊子·應(yīng)帝王》)。“唯至人乃能游于世而不僻,順人而不失己。”(《莊子·外物》)這樣,莊子的“逍遙”思想就將人的生存方式與審美人生巧妙地融合起來了。對于是“隱”還是“仕”,不在乎方式,只要在心靈上達(dá)到了歸隱的境界就可以了。被貶黃州的蘇軾,一面心戀廟堂,“望美人兮天一方”,一面又能用“逍遙”的思想來消解這現(xiàn)實的苦痛,實現(xiàn)了一種心靈的歸隱,使他經(jīng)受了一次又一次的打擊而精神不倒。這不能不說是逍遙美學(xué)對蘇軾影響的成功之處。

追溯逍遙之美的源頭,鄒華指出,自然神在被祖先神吸引下沉的同時,仍然保持著上升的趨勢,于是具有一種超越的特性。這種超越又與世俗混合在一起,就形成了中國古代特有的逍遙之美。全性合生之美從“眉壽”走向“逍遙”,其內(nèi)在動力就是自然神向上提升的傾向。但是,代表著古代理性的自然神又沒有完全舍棄世俗,而是與世俗融為一體,于是體現(xiàn)為一種立足于人間的超脫狀態(tài)。就像《赤壁賦》中蘇軾用一種超脫的人生態(tài)度勸說客人,何必執(zhí)著于長壽和功名,江上清風(fēng)、山間明月才是無盡的寶藏,最終“客喜而笑”,兩人實現(xiàn)了精神的解脫和靈魂的升華。

三、氤氳之氣美

如果說對“眉壽”與“逍遙”的追求還處于個體追求階段,那么氤氳之氣美則聚焦在了人與自然的關(guān)系。宇宙自然在中國古代觀念中不是僵硬的物質(zhì),是氣的聚散周流。老子所推崇的美,出現(xiàn)在道與德的相互作用中,人德將天道拉回自然中,自然現(xiàn)象充滿生機(jī),它是變化流動的,混合到自然現(xiàn)象中的天道也是變化流動的。“天下莫柔弱于水,而攻堅強(qiáng)者莫之能勝。”(《老子》)沖氣流動,柔弱如水,這種流動起來的美,就是氤氳氣化之美。這種美表現(xiàn)在《赤壁賦》中,便是“虛”與“實”相統(tǒng)一的氤氳之氣。

老子認(rèn)為,“道”具有“無”和“有”的雙重屬性,就現(xiàn)象界來說,宇宙萬物是“虛”“實”的統(tǒng)一。蘇軾在《赤壁賦》中感嘆“逝者如斯,而未嘗往也;盈虛者如彼,而卒莫消長也”,流逝的水其實是未曾返回的,月亮?xí)r盈時虧,最終是沒有變化的。蘇軾顛沛流離的過往,哪怕再艱難于他而言也只是過眼云煙。正如他在《西江月·平山堂》中所說的“休言萬事轉(zhuǎn)頭空。未轉(zhuǎn)頭時皆夢”,都是虛幻的夢境,而眼前的一草一木、一江一月,才是真實可感的。所以說,“惟江上之清風(fēng),與山間之明月,耳得之而為聲,目遇之而成色,取之無禁,用之不竭,是造物者之無盡藏也,而吾與子之所共適”。這也正是天地中間充滿虛空,但不是絕對的虛無;虛空中充滿了“氣”,有了這種虛空,才有了萬物的流動、運化,才有不竭的生命。“有”“無”統(tǒng)一,“虛”“實”統(tǒng)一,天地萬物才能流動運化、生生不息。

氤氳之美就是氣化之美,在中國古代哲學(xué)中,氣是通過陰陽五行表現(xiàn)出來的。陰陽五行的最初發(fā)源地在宇宙自然,它起源于自然崇拜和自然神靈。陰與陽兩者相反,卻相合、相成、相生,于是就有流轉(zhuǎn)變化,就有生氣,這樣陰與陽作為自然的動力就與氣的概念結(jié)合在一起,構(gòu)成一個有機(jī)的自然流動的世界。鄒華指出,中國文化保住了自然的一元的整體性,在祖先崇拜的作用下,自然神弱化了向上攀升的沖動,將它的神明保留在自然現(xiàn)象中,天和地就處在原初的融合狀態(tài)中。天道融入了自然感性之中,它不再是超越自然的上升到無形的世界,自然也不至于失去靈魂而成為生硬的物質(zhì)。自然本身有著欣欣向榮的生命力,理性寄寓在自然萬象的流動變化之中。氤氳之美為古代中國人提供了一個富有生命力的自然,一個可以身處其中寄托精神需求的自然。正如《赤壁賦》中的“清風(fēng)徐來,水波不興”能讓人產(chǎn)生羽化登仙的美感,江上清風(fēng)與山間明月也能給人精神上的慰藉。

四、物化之美

物化之美是氤氳之氣美的進(jìn)一步升華,在虛實統(tǒng)一的基礎(chǔ)上提出身與物化。根據(jù)鄒華原點解析的觀點,物化之美即清疏之樸美與空寂之物美,它與氤氳之氣同屬于流觀合化之美的范疇。物化之美是一種空靈飄逸的美,介于有形和無形、流動和靜止之間。它有形,但并不精致,并不整齊,流動的氣息和無形的指向,使形處在變動之中。這種美,疏淡而模糊,透露出天道的深遠(yuǎn)和寧靜。

莊子曰:“夫虛靜恬淡寂漠無為者,萬物之本也……靜而圣,動而王,無為也而尊,樸素而天下莫能與之爭美。”(《莊子·天道》)虛靜、恬淡、寂寞,可以說是《赤壁賦》的情感基調(diào)。從一開始冷清的環(huán)境,到“如泣如訴”的簫聲,再到“寄蜉蝣于天地,渺滄海之一粟”的慨嘆,無一不是在寂寥中透露出些許悲哀。而最后“客喜而笑,洗盞更酌。肴核既盡,杯盤狼藉。相與枕藉乎舟中,不知東方之既白”,人與自然融為一體,兩人在小船上相依而眠,不知不覺天已經(jīng)亮了,是實現(xiàn)了精神超脫后的恬淡。

道家哲學(xué)認(rèn)為,雖然世界萬物紛繁多樣,周流變化,其根源卻是虛、靜;回到出發(fā)點就是回到“常”“道”,不被萬物變化的現(xiàn)象遮住視線,從中看出“常”和“道”,才可以稱得上明智。蘇軾說:“蓋將自其變者而觀之,則天地曾不能以一瞬;自其不變者而觀之,則物與我皆無盡也。”從變的角度來看,天地萬物不過都是一瞬間;從不變的角度來看,其實萬物與我們都是無窮無盡的。蘇軾在萬事萬物的發(fā)展變化中找出了它們相通的規(guī)律,在紛繁復(fù)雜中看出了“常”的道理,同時指出人與自然萬物實際上是沒有本質(zhì)上的區(qū)別的,這顯然受到了莊子“物化”思想的影響。

莊子在他的《齊物論》中明確地提出“物化”,那段流傳千古的“莊周夢為蝴蝶”的故事是這樣記載的:“昔者莊周夢為蝴蝶,栩栩然蝴蝶也。自喻適志與!不知周也。俄然覺,則蘧蘧然周也。不知周之夢為蝴蝶與?蝴蝶之夢為周與?周與蝴蝶則必有分矣。此之謂物化。”這種人化為物,物我合一的境界,便是莊子所標(biāo)舉的最高審美境界—身與物化。在《赤壁賦》的開頭,蘇軾就描繪了一種空靈、澄明的人與自然和諧為一的藝術(shù)境界:

清風(fēng)徐來,水波不興。舉酒屬客,誦明月之詩,歌窈窕之章。少焉,月出于東山之上,徘徊于斗牛之間。白露橫江,水光接天。縱一葦之所如,凌萬頃之茫然。浩浩乎如馮虛御風(fēng),而不知其所止;飄飄乎如遺世獨立,羽化而登仙。

人徜徉于這種藝術(shù)境界中,很容易感到與自然的親近,所謂“縱一葦之所如,凌萬頃之茫然”,正是說蘇軾此心與天地江山為一。在蘇軾的審美中,他也總是試圖與物化為一,在與對象的物我合一中達(dá)到心靈的陶醉。蘇軾自己也對莊子身與物化、物我合一的審美境界十分欣賞,并把它作為自己藝術(shù)審美的標(biāo)準(zhǔn)。蘇軾贊揚文與可的畫時,曾這樣說:“與可畫竹時,見竹不見人。豈獨不見人,嗒然遺其身。其身與竹化,無窮出清新。莊周世無有,誰知此凝神。”(《書晁補(bǔ)之所藏與可畫竹三首》其一)這里,蘇軾也提出了自己的美學(xué)觀點,即“身與竹化”,強(qiáng)調(diào)了物我合一之境在藝術(shù)創(chuàng)作中的重要作用。可以看出,“身與竹化”與莊子的“萬物與我為一”的“身與物化”的理論是一脈相承的。

對物化之美的原始動因,鄒華是這樣解釋的:天道在本性上是排斥感性現(xiàn)象的,它具有超離自然現(xiàn)象而向無形世界上升的古代歷史特點,因此在天道下降到自然現(xiàn)象的同時,它還是保持著上升的傾向,以上升的傾向創(chuàng)造著樸素清疏的美。

老子重柔弱之水,莊子重氤氳之氣,這與天道下貫相關(guān);他們都欣賞淡然無極的樸素之美,這與天道回升相關(guān)。在兩種傾向交錯中和的一刻出現(xiàn)了既有生命流動又有遠(yuǎn)離生命而去的清純,這就進(jìn)入了一種空靈飄逸的美的境界。

不管是眉壽之美、逍遙之美,還是氤氳之美、物化之美,它們在本質(zhì)上都是自然神向上提升的結(jié)果,受自然崇拜的影響相較于祖先崇拜更深,與我國古代的道教美學(xué)密切相關(guān)。蘇軾的《赤壁賦》中體現(xiàn)出來的四種美,也正是道家美學(xué)影響下的產(chǎn)物,這四種美息息相通、彼此關(guān)聯(lián)。在《赤壁賦》中,眉壽之美屬于較低層次的追求,因求之不得而“托遺響于悲風(fēng)”,于是通過逍遙之美來化解,悲愴之情轉(zhuǎn)化為既能入乎其內(nèi),又能出乎其外的瀟灑的人生態(tài)度;氤氳之美與物化之美則是瀟灑之后的升華,通過虛實統(tǒng)一、身與物化到達(dá)一種超脫的精神境界,悲喜拋之腦后,人與自然合一。層層遞進(jìn)又渾然一體的美學(xué)思想升華了《赤壁賦》的思想深度,同時體現(xiàn)蘇軾那獨特的美學(xué)觀和灑脫曠達(dá)的人生態(tài)度,顯示了中國傳統(tǒng)道家美學(xué)的智慧和恒久魅力。