論嘉靖本《荔鏡記》中李婆的獨特性

鄭毓姝

摘 要:明嘉靖本《荔鏡記》不僅是明代早期優秀的閩粵地方戲劇曲目,而且具有豐富的文學內涵,對丑角李婆的塑造亦不一般。較萬歷本《荔枝記》中臉譜化的李婆而言,嘉靖本中的李婆具有觀念先進、個性鮮明的特征,在情節結構上穿針引線、貫穿全文,同時她的出場緊密把控劇情、貼合劇情的言語打諢兼顧了舞臺演出的實際需求,具有其獨特性。相較于萬歷本注重舞臺效果卻不重視文本的粗糙描摹,嘉靖本則兼顧雙方,將李婆性格、舉止立體化,人物性格飽滿、富有意趣。

關鍵詞:嘉靖本《荔鏡記》;李婆;媒婆;獨特性

中圖分類號:I 207.37? 文獻標識碼:A? 文章編號:1007-6883(2023)01-0066-07

DOI:10.19986/j.cnki.1007-6883.2023.01.011

明嘉靖丙寅年(1566),余氏新安刻本《重刊五色潮泉插科增入詩詞北曲勾欄〈荔鏡記〉戲文》,是已知的關于“陳三五娘”故事現存最早的戲曲刊本。該劇本采用潮泉閩南方言,為粵東、閩南一帶民間劇場廣泛搬演。近年來,學術界對《荔鏡記》進行多方研究,對其價值進行挖掘,成果主要集中在語言學、表演藝術、地域文化等領域。相比之下,對《荔鏡記》的文學性的探索并不多。其中,主要聚焦于對女主角“黃五娘”形象的探究。李婆,作為該劇的丑角,出場較少,鮮有人關注,可這并不是說這類角色可有可無,他們甚至常常是“戲眼”所在。然而,比對《明萬歷荔枝記校讀》《明萬歷刊荔枝記戲文校理》(以下簡稱萬歷本《荔枝記》)和《荔鏡記荔枝記四種》(以下簡稱嘉靖本《荔鏡記》)文本,不難發現,“出數、結構、情節已大有出入,細節更多不同”[1],兩個版本中的李婆也大異其趣,嘉靖本《荔鏡記》中的李婆不僅呈現出非臉譜化的特征,在情節的建構和戲曲舞臺效應上也意義獨特。筆者試圖比對“二李”形象,從作用、戲劇舞臺效果出發,使嘉靖本李婆的獨特性更清晰。

一、萬歷本李婆形象

明清時期,媒妁無德,“嫌貧愛富、騙人錢財、挑撥是非導致了許多不幸的婚姻”[2],成為文人口誅筆伐的對象,不少戲曲作品也因此塑造了此類貪圖錢財的典型媒婆形象。同為陳三五娘故事經典文本,萬歷本意圖“在暴露黑暗時著力于生活的真實”[3]58,然而較為粗糙的文筆刻畫卻讓李婆這一現實典型呈現出趨利避禍的臉譜化面貌。

(一)見利忘義、巧言令色

元宵佳節,五娘欲觀燈看鰲山,李婆受邀作陪:“(旦上白)李婆,我專使益春去請你來,相伴去睇燈。(婆白)感謝阿娘。”[4]61封建時代的富家千金忽視階級地位上的不平等進行主動相邀實屬罕見,五娘的好意原該讓李婆心懷舊恩,投桃報李,然而事實上李婆一番利益權衡之后已然毫不留情地將五娘“出賣”了,第八出林大再三央李婆求親:

(林唱)【四邊靜】我今央你去求親,帶著我無守孤身。……

(林唱白)到許夜來,自己不成眠。李婆,再三央你,求到伊肯。[4]67

林大的再三央求卻不見李婆答應并非是她顧慮五娘情義,可以說,林大遲遲未提的謝禮才是李婆所關心的重點,所以李婆轉而迫不及待的主動追問:

(婆白)媒人做成是乜謝阮?

(林唱白)若是姻緣就,大送禮數答謝你恩。[4]67

利字當頭是萬歷本中李婆形象的主要特點之一,這單一的形象塑造讓萬歷本李婆的形象扁平化定型,另一面呈現出道德自覺的幻滅和無節操式的花言巧語。第八出李婆求親:

(公白)李婆做媒人,勿要信實。……李婆,今只官人子,在家都夭不讀書那不?平生性行如何?

(婆白)阿公,林大官人,一生大口大鼻,一日食了飯,飼先生教書,族人稱為一個娘(碩)儒,上來科,望中銀榜。[4]68

于萬歷本中的黃九郎而言,挑選女婿一是要求媒婆信實,二是講求門戶、性行匹配。“(婆)致正聽起……”,李婆看似誠懇、開誠布公的介紹替林大塑造了“滿山田地”“(碩)儒”的斐然形象,以至于得到了黃公欣然答應婚事的正向反饋。直到三十五出,林大母子上門討要媳婦,黃父初次見林大,還以為是林大父親,又考問林大讀書情況,這才發現林大外貌內才都不行,才說:“共你無緣,怨恁愚癡。”[4]56黃公上當受騙,李婆弄虛作假、顛倒黑白不言自明。

(二)圓滑世故、委罪于人

萬歷本中李婆的另一主要特點即極力辟禍。與林大、黃公、五娘三人在媒妁問題的周旋上,細究李婆的處事之道,她害怕自尋麻煩,言語中急于推脫責任,撇清關系,以便全身而退。

第七出,林大委托李婆求親:

(婆唱)你今障大未有親,勿是命中帶孤神?

(白)大官,伊人嫌你。

(林白)伊嫌我值處?

(婆唱)嫌你鼻大生八恥,枉你一場空歡喜。

(林唱)再三央你,求到伊肯。若是姻緣就,一世不敢忘你恩。[4]67

值得一提的是,林大貌丑、不像好人雖是公然的現實,可五娘未曾當面嫌惡過林大,那么,李婆又怎能對林大說五娘“伊人嫌你”?反倒是萬歷本中的李婆面對林大表現出厭惡之狀:見到林大攔路李婆假意不識,兇道“(婆白)你是乜人,行開,乞阮過,惹我噉起來,不好睇”[4]65。可見,這是李婆聽聞謝禮后心生主意,想要做媒求財但另一方面又擔心林大貌丑說媒必不成功,轉而假五娘之名進行掩飾,這樣一來一箭雙雕,即使說媒失敗不會受到林大苛責,而成功了卻能攢下恩情,其圓滑世故可見一斑。此外,如第八出,李婆做媒成功后不忘向黃九郎討要金筆實證:“(婆白)阿公,口呾不如墨,煩阿公要將金筆寫上帖乞阮。”[4]69第十出,五娘責罵李婆亂點鴛鴦,李婆卻將責任轉嫁到黃公的頭上:“(婆唱)只事都是你爹主張。……(婆唱)有乜事,無乜事,都是九郎。(婆白)莫做媒人實是閑,誰想今日惹禍胎。”[4]74-75則是她急于轉嫁責任,不惜委罪于人的表現。

一言以蔽之,萬歷本中的李婆呈現出扁平化的負面形象,與其他坑人錢財、害人不淺的媒妁流俗形象并無二致。

二、嘉靖本李婆形象的獨特性

較之萬歷本,嘉靖本《荔鏡記》中的李婆多面、生動。雖然也是一個貪財好利的媒婆,但相比之下并不顯得“居心叵測”,甚至還富有一定的人情關懷。筆者試圖從嘉靖本《荔鏡記》李婆個性、婚嫁觀念中的先進面以及她在做媒過程中的兩次情感變化出發,還原一個生動的李婆形象。

(一)熱心善良,粗俗可愛

李婆第一次出現是在《五娘賞燈》這出。當時正值元宵景致,街頭熱鬧非凡,她特地來邀請五娘上街賞燈:“今冥是元宵景致,滿街滿巷,點放花燈,高結鰲山。婆仔直來招亞娘上街看燈,不知亞娘心中興不。”[5]247為了讓五娘這個深居簡出的閨中少女也融入到元宵熱鬧的氛圍中,李婆特地來邀請五娘,可以看出其擁有古道熱腸之心。在《燈下搭歌》一出中,李婆說道:

咱(懶)只潮州人風俗,看燈答歌,一年去無病。[5]249

在潮州人習俗中,元宵游覽答歌可以確保年歲平安。可見,李婆接近五娘確未像其他媒人一樣抱有機心,甚至還心存善意。在《五娘賞燈》一出,李婆、五娘與益春三人共賞元宵街市。這一過程中,李婆粗俗可愛的一面也得到展示。在游街賞燈途中,李婆不識琴聲,將其比作“小雞啄米”,顯其質樸:

(內唱介)清明冷丁時節雨紛紛,冷丁冷打丁,打的冷愛的冷打丁,路上行人欲斷魂(云)。冷丁冷打丁,打的冷愛的冷打丁……

(丑)冷打丁冷打丁,是也好聽。

(丑)(笑介)(旦)許正是乜事?

(丑)許正是雞仔啄鐵銚鳴,叮叮當當,是實好聽。[5]247

萬盞花燈,各具姿態,李婆不識燈上畫,尋問五娘卻又鬧出了一系列笑話,更加顯示出她粗俗而可愛的一面:

(丑)啞娘,只一盞正是乜燈?

(旦)只一盞正是唐明皇游月宮。

(丑)唐明皇是丈夫人?孜娘人?

(旦)唐明皇正是丈夫人。

(丑)那卜(莫)是丈夫人,都有月經?

(旦)只正是月內個宮殿。

(丑)向生,待我估叫是丈夫人有月經?[5]248

由于潮泉腔閩南話“月宮”和“月經”同音,李婆對此產生了誤解,以為唐明皇是女性。她那“謬以千里”的疑問可以使讀者感受到她的可愛粗俗,也顯示出她與慣于作惡的王薛二婆的不同。

總之,李婆并非“惡媒”,她心存善意,古道熱腸,甚至有點可愛粗俗,這些特征都與萬歷本中的李婆大有不同。

(二)婚配當需人品優先

作為女性,李婆的婚嫁觀亦有其獨特之處。一方面,當同時代人還囿于“乞生月”“合婚算命”的婚嫁習俗步驟,李婆已經以其敏銳的目光發覺“許看命都白賊”,看命合婚都是騙人的。

(丑)整事!算命合婚,死某改婿。相叫相挈,到老齊眉。許看命都白賊。我許后生時節,人來乞生月,阮母叫卜看命合婚,我叫不使,好怯(佉)是我命,隨我去。今阮二人今年食五六十歲,阮公夭句可疼我。古人說:一斤金不如四兩鉛。九郎,許看命都白賊。”[5]252

這一個觀念雖未曾完全擺脫“姻緣由天”觀念,但在一定程度上掙脫了封建禮俗的桎梏。與同時代的黃九郎之類的人相比,明顯先進了不少。

當然,雖說“好怯是我命”,但若非遇到像李公這樣“可疼我”的好人,李婆也不能輕而易舉地發出這番先進的言論。李公的好人品是李婆婚姻幸福的保障。因此,在成為媒婆之后,對于婚配是否合適,李婆更看重的是婚配雙方人品的匹配度,而不像常人僅以錢財家世來斷定雙方是否門當戶對。也正因為如此,才產生了下文李婆的兩重心理變化。

(三)拒絕做媒,被動接受到主動勸嫁

在促成林大和五娘這樁婚姻的過程中,李婆的內心產生了兩重變化:拒絕做媒到被動接受、主動勸嫁。

拒絕做媒,被動接受:如果說李婆以人品論婚配已是不同尋常,那么她將這種價值觀念落實到行動選擇中則令人稱贊。在林大央求李婆替他做媒之初,李婆便以“句袂白賊”一口回絕了林大:

(凈)賊烏龜即知林大爹割(刈)人。我今卜央你去求親。

(丑)我句袂做媒人。

(凈)你侢年袂做(佐)媒人?

(丑)我句袂白賊。

……

(丑)林郎聽我說來因,你今央我去求親。五娘伊是天仙女,不是頭對不相陣。[5]251

李婆拒絕做媒絕不是像萬歷本中李婆假意推脫,以此來討要錢財,而是她有自己的價值評價。“句袂白賊”在潮泉腔閩南話中意為“不說謊”。她認為“五娘伊是天仙女,不是頭對不相陣”,而林大是西街有名的暴發戶,粗野鄙陋,又“生一鼻障大”,于品貌配不上五娘。若要促成二人結合,就只能是通過說謊來粉飾林大,這違背了她自己對理想婚配的價值判斷,她不想自欺欺人,故拒絕了林大的請求。然而,認識的局限性和不徹底性又使她在行動的過程中搖擺、迷思,而無法堅守初衷:

(凈)永豐倉林大爹,誰人不識,使你騙人。

(丑)既(見)是障說,我乞一生月來乞你撿。[5]251

李婆雖有自己的直覺判斷(人品),但又免不了接受世俗的看法(家世)。在被封建思想包圍的大環境中,重人品還是重家世在李婆的內心中左右搖擺,李婆沒有明確的選擇,當林大以富貴的家世為由再度央求李婆,李婆最終倒向了世俗的一方,收受了林大“大雙金釵”和“豬腳食”的謝媒禮,在黃九郎跟前促成了這門婚事。

被動接受,主動勸嫁,拒絕退媒:如果說被動接受做媒是她向世俗的第一步妥協,那么這步妥協則使她陷入了一個騎虎難下、左右為難的境地。在《責媒退聘》一出中,李婆已經將林家聘禮送來,兩家人共食檳榔。按照潮州風俗,這樁親事已經說成。事既已成,黃五娘卻不同意,責怪李婆亂說親事,吆來小七痛打李婆,要求她親自歸還聘禮,退掉這門親事。李婆既怕遭小七毆打,又因受人之托,收人錢財,卻無法成人之美,恐遭責備,有礙于媒人臉面而瞻前顧后,不敢親自送還聘禮。自保的本能讓她選擇了主動勸媒,在主動勸媒中依然可見其內心的搖擺:本“句袂白賊”的李婆此刻卻在五娘面前昧其本心盛贊林大是“有錢人”,“長得也親淺”,勸說五娘接受這門親事。與其說這是李婆的現實機巧一面,倒不如說是她自我價值觀不夠明確的內在掙扎的外化。李婆雖有以人品論婚嫁匹配與否的先進思想,但這種思想受到強大世俗的裹挾,加之,李婆沒有堅定的意志,沒有明確的價值觀念,以至于一步妥協,便造成一發不可收拾的局面。她本意是想周旋全局、照顧各方,事實卻是讓自己陷入了無法自控的境地,而只能選擇以利己自保收場。

三、嘉靖本李婆作用的獨特性

“萬歷本執著于片段的、局部的真實,而不太重視片段劇情對于全劇主題的意義。嘉靖本則在全劇主題的統攝下選擇素材、剪裁劇情。”[3]58嘉靖本對李婆出場的剪裁就賦予了她獨特的意義,這是萬歷本所沒有的。嘉靖本中的李婆雖然只在《五娘賞燈》《燈下搭歌》《士女同游》《林郎托媒》《李婆求親》《李婆送聘》《林大催親》等七出戲文中出現,看似無足輕重,但卻貫穿全劇,使全劇的戲劇沖突有因可發。李婆這一形象,引出了正統與私情之辨;構成了全劇矛盾沖突的一個小高潮,對于凸顯黃五娘的獨特性格特征具有重要作用。

(一)辨正統與私情

自古以來,“媒婆”是構成男女之間婚姻關系的重要媒介。《說文解字》對“媒”的解釋是:“媒,謀也,謀合二姓。”可見早在造字之初,中國傳統婚嫁社會就已經產生了“媒”這一職業,來充當男女婚戀的橋梁。同時,《禮記》中記載,“媒者,通二姓之言,定人室家之道”,“男女非有行媒,不相知名”[6]51,“男女無媒不交”[6]1417都說明媒人是男女交結訂婚的中介。“父母之命,媒妁之言”二者交合,便代表了正統的舊式婚姻。林大與五娘經過李婆的牽線搭橋,他們之間的婚事就受到了封建制度保護;而有了這一紙婚約,陳三和黃五娘之間的真切的愛情反倒成了私情,不為禮法所容。因此,戲文才能夠發展出陳三《途中遇捉》《知州判詞》這幾出,才會有陳三發配崖州的情節。統而言之,“林大的明媒正娶,是一種‘公開的程式,而陳三的屈身求娶,則是一種‘公然走私的愛情”[7],是私定終身。正是因為李婆締造的這一紙婚約,讓貴為官家仔的“三爹”與黃五娘的愛情成為了“私定終身”,才得以讓正統與私情、禮聘婚配和志愿婚配形成對抗,才發展出了后續的一系列故事。

(二)明矛盾沖突

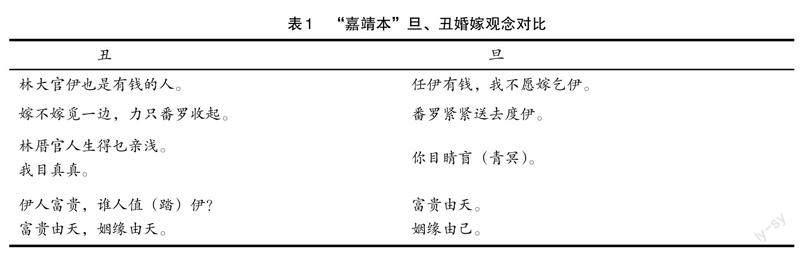

圍繞婚嫁觀這條主線,《荔鏡記》中可以分為兩對矛盾,分別是以“媒”為正統的“姻緣由天”的婚嫁觀念與以五娘為代表的“姻緣由己”的婚嫁觀的沖突;以五娘為代表的“姻緣由己”觀與陳三的“至情論”之間的沖突。本文主要談論第一條矛盾沖突。在《責媒退聘》一出中,為勸五娘嫁給林大,李婆與五娘之間爆發了激烈言語沖突,李婆的“勸嫁”決定固然是在模糊不清的價值觀念下掙扎所做出的,但如上所述,媒婆的身份代表了舊式正統婚姻,李婆作為媒人所代表的也實則是正統的婚嫁觀念,如表1所示。

正統婚嫁觀認為“富貴”“親淺”(此為李婆之謬夸)便是良人佳婿的標準;它認為姻緣天定,不論男女雙方的志愿如何,只要媒婆一牽線,就可以構成一樁天作之合,而五娘對此進行了強烈的反抗,使二者之間構成了一對沖突。正如何麗嬌所說:“《荔鏡記》在對于追求自由愛情的贊美,比起許多其他同類作品來,表達得更加大膽和強烈。”[8]53李婆與五娘的對話實際上就是正統與反正統之間的交戰,是“姻緣由天”觀和“姻緣由己”觀之間的正面對抗。無論媒婆如何勸說,黃五娘始終堅持對追求婚姻自主、個性獨立、感情至上的強烈的呼喊,這也使得其大膽潑辣的性格特征得到了充分的展現。與傳統的溫順柔弱、聽從人愿的閨門千金不同,五娘形象則是“七分潑辣,三分溫順”“富有主見,敏感多心”[8]53-55甚至有些門第之見,也迥異于傳統文人筆下溫柔敦厚的佳人形象。[8]55無論是對凸顯五娘獨特的人物形象,還是對于構筑正統與反正統兩大觀念之間的矛盾沖突,李婆都是不可缺少的一大環節,在全文中發揮著重大作用。

四、李婆于戲劇效果上的獨特性

《荔鏡記》之所以能于民間劇場和文本領域都頗負盛名,為閩南語區和東南亞地界廣泛流傳,是因為作者很大程度上兼顧了文本閱讀的豐富性和舞臺演出的實際需求,即使是小人物也能夠熠熠生輝。很明顯,戲文編排者出于現實搬演的考慮并非就此讓李婆失去個性,淪為程序化的戲劇功用的俘虜,反之,戲文對于舞臺考量的多樣性反倒讓李婆成為“戲眼”,把其形象塑造得更加立體與外顯。

就明清戲曲總體而言,丑角很大程度上“和劇情結合得不太緊密,人物性格并無太多的一貫性,喜歡矯揉造作的即興表演和隨意發揮,動輒脫離劇情直接向觀眾發話,顯示自己的幽默,博取觀眾的歡笑”。[9]23作為末流,丑角并不受到重視,很多文本對他們只是簡單勾勒,在舞臺上只能依靠表演藝人的二度創作來完善劇情,但這樣一來即興發揮泛濫,與劇情失粘現象頻發,演出的成功與否可見一斑。《荔鏡記》中的部分凈角、丑角自然要擔任舞臺上插科打諢、出乖弄丑的形象,在折與折之間進行敘事轉場、調節舞臺節奏和實施“間離效果”[9]23,和其它凈丑角色肩負的舞臺責任其實并無二致。但文本與舞臺的貼合讓李婆生動化,她之所以在戲劇效果上也能夠有別具一格主要出于兩點:一是對劇情的緊密把控,二是在打諢上有所發明。

(一)緊密把控劇情

值得一提的是《荔鏡記》三大經典劇情:五娘高喊“姻緣由己”為其一;“掞荔磨鏡”可為其二;陳三、五娘相認、私奔一部分是為其三。如今陳三五娘愛情故事早在東南一帶得到了正名,不需贅言也已深入民心,若說后兩大經典場面是陳黃愛情故事發展的主脈絡,是看者、觀眾念念不忘的深刻記憶,那么最不應該忽略的是在陳黃兩人還處在尚未交集的單行線時,五娘所高喊“姻緣由己”這一高潮卻是由李婆和五娘兩人共同鑄造的。李婆的出場又是如何一步步把控舞臺,構成了第一個經典場面的呢?

試看第六出《五娘賞燈》:

(丑)天日亞,恁厝雖有花燈,侢及許街上滿街花,許多寶貝。那不去看,也可惜除![5]247

第七出《燈下搭歌》:

(丑)呵娘亞,今冥滿街滿巷花燈,都不值(答)只廣濟門花燈可吝。

(旦)李嫂,是也可吝。[5]249

第八出《士女同游》:

(生下)(旦笑)(丑臨)(貼介)(貼)只一人都不是恁潮州人。

(丑)只一人我八(入)伊。

(貼)正是乜人?

(丑)是興化人。

(貼)興化人來只處干乜事?

(丑)來縛籠甑(床)。[5]250

第九出《林郎托媒》:

(丑)林大官,你顛狂呾話。

……

(凈)賊烏龜即知林大爹割(刈)人。我今卜央你去求親。

(丑)我句袂做媒人。[5]251

第十一出《李婆求親》:

(丑)婆仔無事不上高門,那因西街林大爹托婆仔來乞五娘仔親情,不知九郎公你可準呵不?[5]252

第十三出《李婆送聘》:

(丑)我做媒人,歡喜心頭松。有緣千里來相見,無緣對面不相逢。

(丑三合介貼白)媒姨,因乜來障晏?

(丑)盤擔多,自然生受。[5]253

第十四出《責媒退聘》:

(丑)伊人富貴,誰人值(踏)伊?

(旦)富貴由天。

(丑)富貴由天,姻緣由天。

(旦)姻緣由己。

(丑)姻緣都是五百年前注定。[5]255

從戲文角度來說,有了李婆(從六至十四出)前期鋪墊的重要基礎才讓正統與反正統觀念的角逐一步步施展,進一步凸顯黃五娘的形象特色;而從戲劇效應上來說,在陳三和五娘舞臺初現雙線并行的前期架構中,五娘的主場始終圍繞著(貼)益春、(丑)李婆、(凈)黃父、(末)黃母諸人,除益春以外,李婆的出場亦步亦趨貼合著五娘的出場,一步一步推動情節的發展。和一般丑角在轉場之時為方便主演轉換妝容而被迫賦予的節奏調節功用不同,相比之下,李婆是舞臺開端的主動賦予者和節奏掌控者,附帶活躍氣氛的功效。從第六出到第十四出戲,李婆在劇情上的巧心經營最終強化了第十六出的戲劇沖突,使之成為名場面。與其說李婆是一個名不見經傳的小角色,倒不如說李婆是五娘主場的副主角。

(二)貼合劇情的言語打諢

專就文本分析,戲文中的李婆粗俗可愛,有著獨特的婚嫁觀念,貼近現實生活樣態;從丑角的舞臺功用切入,言語打諢手段的夾帶運用豐富了李婆形象的塑造,達到了“‘情理之中,意料之外的打諢取樂效果。”[10]

試看《五娘賞燈》:

(貼)呵娘,只一盞正是乜燈?

(旦)只正是昭君出塞(賽)。

(丑)阿娘,昭君便是丈夫人?諸娘人?

(旦)昭君正是諸娘人。

(丑)向生,待我一估(辜)叫一諸娘向惡,都會出婿。[5]248

李婆邀請五娘賞燈,前有“唐明皇游月宮”,因潮泉腔閩南話“月宮”與“月經”同音,李婆未嘗識有點墨,自然理解為女性生理的“月經”;后又因“賽”“婿”同音,將“昭君出塞”愣是誤解為惡女拋夫。在以陪同五娘賞燈為大背景的言語打諢切合劇情,況且打諢的內容也貼近賞燈實際情況,讀者和觀眾讀之、觀之都會感到驚嘆,會心一笑。

《李婆求親》一回,李婆道:

(丑上)當初十七八歲,頭上縛二個(個)鬢袋。多少(都少)人問我乞生月,我揀選卜著處。今老來無理會,人見我一面親像西瓜皮。[5]252

李婆替林大求親前,回想當年不僅感慨道,自己也是多人求娶,而今日卻無人理會。此時以插科打諢的方式自嘲“老來親像西瓜皮”,既形象又幽默,既不顯得突兀,讀來又自覺捧腹。

綜上,作為戲文文本建構中間必不可少的環節,李婆是穿針引線的關鍵人物,讓文本的矛盾沖突漸進式爆發、從而為作者更好地塑造男女主人公形象做出貢獻。與此同時,相較于萬歷本《荔枝記》注重舞臺效果卻不重視文本的粗糙描摹,嘉靖本則兼顧雙方,雖然也不乏作者對于舞臺上丑角固有的打諢作用的考量,但是嘉靖本文本中已經將其性格、舉止立體化,使李婆鮮活飽滿、富有意趣,展示出獨特的風采。

參考文獻

[1]明萬歷刊荔枝記戲文校理[M].吳守禮,校注.臺北:臺北從宜工作室,2001:5.

[2]段穎.《六十種曲》中的媒妁形象研究[D].太原:山西師范大學,2020:31.

[3]涂秀虹.嘉靖本《荔鏡記》與萬歷本《荔枝記》——陳三五娘故事經典文本的對比與分析[J].福建師范大學學報(哲學社會科學版),2014,4(6).

[4]明萬歷荔枝記校讀[M].鄭國權,校訂.北京:中國戲劇出版社,2010.

[5]泉州市文化局,泉州地方戲曲研究社.荔鏡記荔枝記四種[M].北京:中國戲劇出版社,2010.

[6]李學勤.禮記正義[M].北京:北京大學出版社.1999.

[7]鐘東.換荔與磨鏡——對潮州戲文《荔鏡記》中婚俗的探討[J].戲曲研究,2006(2):53.

[8]何麗嬌.論《荔鏡記》中黃五娘形象的獨特性[J].閩臺文化研究,2017(2).

[9]趙興紅.論丑角的戲劇功能[J].大舞臺,2008(5).

[10]林頌育.論閩南戲文《荔鏡記》的打諢手段及其作用[J].泉州師范學院學報,2021,39(1):61.

The Uniqueness of Li Pos Image in the Jiajing Edition of

Li Jing Ji

ZHENG Yu-shu

(School of Liberal Arts,Minnan Normal University,Zhangzhou,Fujian,363000)

Abstract:The Jiajing edition of Li Jing Ji in the Ming dynasty is not only an excellent local opera repertoire from Fujian and Guangdong in the early Ming dynasty,but also has a rich literary connotation,with an unusual portrayal of the buffoon Li Po. Compared with Li Po in the Wanli edition of Li Zhi Ji,Li Po in the Jiajing edition has the characteristics of advanced ideas and distinctive personality,and acts as a go-between in the plot. She is unique in that her appearance closely controls the plot and her gags balance the actual needs of the stage performance. Compared with the Wanli edition that pays more attention to the stage effect but less attention to the rough description of the text,the Jiajing edition gives consideration to both,and gives a three-dimensional portrayal of Li Pos personality and behavior,making her character full and interesting.

Key words:Jiajing Edition of Li Jing Ji;Li Po;matchmaker;uniqueness

責任編輯 溫優華