再聞殘槽百年聲

陳書明 沈正國

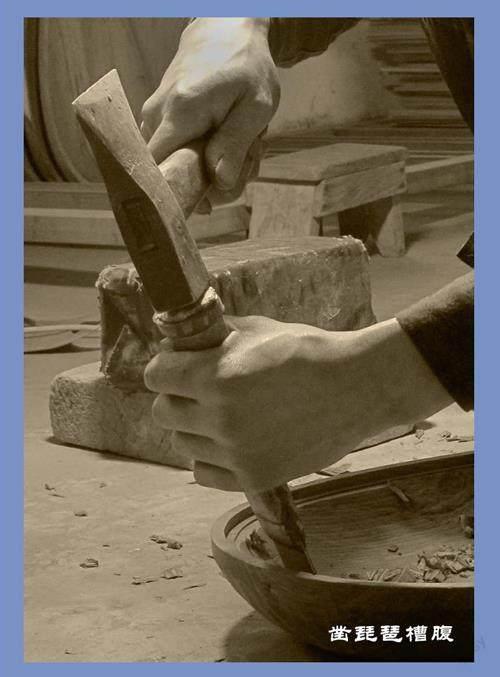

琵琶中空的梨形琴身覆合面板后,合為共鳴體,現代“琵琶標準”的文件中將梨形琴身定名為背板,這應該是相對于面板而言。古代把中部挖空的整塊木料稱為“槽”,而琵琶琴身多以名貴紫檀為材,故稱“檀槽”,并常常借以指代琵琶。古今琵琶琴身多為整料制作,然而也有例外,比如1979年版的“琵琶”國家標準中對高級品琵琶的背板就有“選用紅木及新材料的整料或拼料”的規定,這里允許“拼料”應該是與難以舍棄規格未達標的名貴木材有關。

本篇就是由一個琵琶殘件——僅剩的老紅木的琵琶琴首和整料琵琶琴槽(背板)引發的故事。

上海琵琶制作師張連根,出生于1945年,于1961年進入上海民族樂器一廠工作,師承琵琶制作師沈煥春。張連根在工作上善于觀察和思考,同時開朗熱情且尊師重教,不僅深得師傅真傳,也得以博采眾長,制作技藝快速增長。

置身業界,張連根很早意識到學會彈琵琶對于制作琵琶至關重要。于是,由上海琵琶制作前輩代表性人物萬子初建議和介紹,他先后隨孫裕德、林石城等大家習練琵琶。他回憶學琴的時候還是很下功夫的,常常是大清早五點半就起來練琴,練到輪指也感覺已經很“圓”了才罷休,結果到單位上班后,一天的斧子、刨子使用下來,晚上到家再練輪指又開始“翹腳(跛腳)”了。

無論怎么艱難,張連根學彈琵琶還是堅持了六七年,終于學有所成,鑒于張連根的制作技藝、工作能力,尤其在制作行業中不多見的演奏技藝日趨成熟,領導安排他擔任了裝配組的組長,并承擔了彈撥樂器的排品(竹品音位排列)調音等工作。

張連根是個動腦筋、愛琢磨的人。有一次在和上海音樂學院的譚抒真教授聊樂器時受到啟發,即開始嘗試借鑒小提琴面板涂飾工藝,以固巴膠、蓖麻油、蟲膠片等材料進行合理配比涂飾琵琶面板,旨在既給面板加一層保護膜,與空氣相對隔絕減緩氧化,又不堵塞纖維導孔而影響振動發音,他還撰寫了《干性植物油浸透法》等相關文章。20世紀80年代中期,他進行了以化學膠代替動物膠進行面板黏合的實驗,并一直沿用至今。不過當時他的實踐認識是:鑒于膠合劑的不同性狀及琵琶的結構和振動發聲方式,膠合共鳴體內的音梁、音柱還需使用動物膠。

或許愛思考、敢創新的人,往往也勇于闖蕩。1988年,張連根被蘭考人戴士永抵押房產買材料的創業精神感動,投身到了蘭考的樂器發展事業中。也許當年焦裕祿沒有想到,他種下的泡桐居然是樂器振動板最適宜的材料。而蘭考的很多后人也沒有想到,昨天還在地里干農活,今天居然成為了上海來的樂器制作師張連根的徒弟。多年的傳幫帶,張連根為蘭考這個“泡桐之鄉”華麗轉身為“樂器之鄉”做出了重要的貢獻。

經過8年的奮斗,在幫助蘭考同道完成創業、穩定局面之后,1996年張連根回到了上海,繼續在自己的“小天地”里從事琵琶制作。

回到親人們身邊張連根更加安定、舒心,尤其讓他開心的是與湯良興、周麗娟等琵琶界以及陸春齡、翁鎮發、屠偉剛等民樂界的老朋友們又恢復了密切的聯系。

1998年的時候,張連根有個親戚因搬家準備處理件舊貨,那是在20世紀70年代“動蕩歲月”的后期,他在上海城隍廟一個地攤上看見一個就剩了背板和琴首的老琵琶殘件,由于稀罕是個老紅木的物件就淘寶到手。在他眼里這就是塊木頭,就想到了找做樂器“吃木頭飯”的張連根問問,是否能劈開做成老紅木的筷子。

當這把琵琶殘件放到眼前時,張連根就知道這種上乘材料的樂器“老物件”即使能做筷子也屬于暴殄天物。于是他當場另料鋸切,開了十雙紅木筷子的料,換下了琵琶殘件。

1998年張連根從親戚手中得到這個明末清初的琵琶殘件時,只剩了背板(槽)和琴首(頭),其余部件皆無。

不久有朋友來訪,看到張連根的新居環境非常優雅,于是就產生了音樂聯想:你這個地方太適合搞江南絲竹啦。上海電影樂團的琵琶演奏家屠偉剛一眼看見了墻角的這個琵琶殘件:你趕快把它修好,弄江南絲竹就是要這種絲弦小琵琶,我家里還有民國時期的小揚琴、秦琴啥的,這種樂器弄絲竹才是老味道。

修復之前,張連根開始認真打量這個老紅木的琵琶背板(槽),發現琴頸上部側面有“翁朝佶”的刻名,本想由此搜尋史料,了解翁氏是哪個歷史時期的制作師、演奏者或是收藏者,進而確定這套琵琶殘件屬于哪個年代,可惜始終“查無此人”。雖然名刻的線索難以利用,但是對比史料,還是可以從這套琵琶琴首、背板殘件的形制上,較為明確地推斷其至少為明末清初之物。

張連根將要修復的這套琵琶殘件,其形制與明代譜集《魏氏樂譜》上的琵琶圖如出一轍。殘件中瘦削的紅木背板外表面,有著明顯的明式琵琶“龜背”的形態,但側面的寬度已從頗具唐韻的、寬厚的“磯”,開始向窄邊進化,而琵琶圖上則依然可見“磯”。殘件中的紅木琴首與琵琶圖的琴首,相較唐代琵琶都已開始“抬起”,但弦軸架與上部的連接還是界線分明,并未融為一體,只是琵琶圖的琴首頂端更為簡約,而紅木琴首遺存已經開始有了鳳尾的“雛形”。綜上,將殘件判定為明末清初還是有據可依的,而其成色亦蘊含了數百年的風霜。

修復中首先考慮的自然是面板的鑲嵌。如果按照傳統的面板弦切工藝找一塊整板的、紋理天然彎曲的泡桐材料,雖然費點事卻也可以辦到,但如此“復古”而為,不僅是面對紋理順直、質地通透的更為合理進化的選材標準沒能“與時俱進”,而且聲學品質也未見得就能符合現代人對傳統琵琶的“美學印象”。然而,如果用一塊現代理念選定的新面板覆合在數百年前的背板上,哪怕面板再優質、聲音再漂亮,怎么說也是覺得少了幾分歷史的風韻。

思來想去,張連根走了一條“中庸之道”。他想到以前在修理老琵琶更換面板時,一般不輕易地一砸了之,只要看上去還有可利用價值的,常常以小型的、單邊握柄的“手槍鋸”沿面板周邊小心鋸切,從而取下整塊面板,可供修理小琵琶或柳琴等樂器之用。而這件明末清初的琵琶背板殘件規制短小,那些修理時收集的琵琶老面板都可“堪為大用”。于是張連根在其中挑選了一塊成色在半個世紀以上、規格適用、紋理順直、質地寬松的老面板,依照老琵琶背板原先將近5毫米深度的鑲嵌槽嵌入膠合其上,外觀品相氣韻頗合。

在琵琶的發展史上,4相13品音位排列的形制應屬一個大成階段,約自清代到20世紀中葉可謂是主流形制——雖然4相10品、11品、12品等也時有所見,琵琶制作科班出身的張連根對此自當了然于胸,因而修復時選擇了4相13品的規制,而非現代以十二平均律排列的6相24品常規形制。張連根說:這么小的琵琶要是施以6相24品,別說影響發聲,這些玩江南絲竹的老先生們恐怕連音位都快找不到了。當時他選擇用了以前修理老琵琶時留下的一副白牛角四相,他知道民國時期的琵琶四相以黑白牛角制作較多,使用白牛角相的也算是高檔琵琶了。就現代的制藝理念而言,白牛角材料的收縮、變形風險較大,穩定性較差,但大半個世紀的老琵琶留下的白牛角相,該“變”的也都“變”完了,穩定性自然有所保證。

之后,張連根按照“慣例”,以白牛角同種材料補配了弦枕(山口)、四相上方的天牌和下方的地牌兩處飾片,以及背板反面頸項上方的鳳凰臺。而13個竹品的用料,也是有年頭的老毛竹為之。

至于補配弦軸,張連根也是選用一副修理老琵琶時留下的紅木弦軸老物件,其年代至少有大半個世紀之多,而8陰棱加頂端鑲片的形制比之常見的6陰棱更為細巧,無論色澤還是造型與清秀的琴體頗為相稱。

說到覆手(縛弦裝置)的補配,在張連根的印象中,早年琵琶的覆手雖然可見象牙、木制、竹制等多種材料,但黑白牛角的覆手似乎更為常見。張連根原本準備選用一個從老琵琶上換下來的象牙覆手,這在民國時期的琵琶上也算是“奢侈品”了,不料卻被一位同道“劫”走,原來這位制作師要制作配以象牙部件的琵琶。后來張連根轉而一想,雖然象牙覆手高檔,但用在如此清瘦的共鳴體上,音色或覺“壓抑”。相較而言,竹質縛弦則更利于發聲,音色也更具亮度。縱然江南絲竹古老,縱然演奏者也想追求老絲竹的味道,但畢竟是現代人在演繹,對聲學品質的追求不可能完全脫離現代人的審美。最后張連根選用了一個老毛竹制成的現代樣式覆手,“端放”在了面板之上,與古老的背板共振發聲。

當張連根完成修復之后,這套從歷史深處走來的老琵琶殘件,終于疊化呈現為亭亭玉立的琵琶“新娘”——身披著近世的春花秋月。

從整個琵琶的正面而視,紅木鳳尾琴首原件著一層傳統涂飾,已經“把玩”得包漿色沉、潤澤奪目。無論造型、線條、弧面都盡顯流暢精美、簡潔大方,令人賞心悅目,似乎連鑲補的缺角也彌散著“人氣”。弦軸架兩側凹弧自鳳尾順延而下,自然而獨具匠心。琴首整體與同材細巧的弦軸相得益彰又渾然一體。弦枕、天牌、地牌、相位、品位,靜置于順直紋理隱現的老面板上,襯托著垂懸而下穿掛于老毛竹縛弦裝置上的四條老弦(絲弦)……一切都無聲彌漫著百年“殘槽”再得重生的雅韻品位和前世風韻。

再看背影,琴槽背面的涂層雖基本完整,但演奏時左手大指抵靠之處已見斑駁。據說這種清瘦的琵琶多為“琵琶女”所用,這樣的斑駁若真是纖纖細指所為,足見愛琴之深。琴頸上部的白牛角鳳凰臺表面未見任何雕飾刻紋,盡情彰顯白牛角的天然質感。琴首背面涂層雖見歲月的“斑點”,但造型輪廓線與中軸棱線精致典雅,與光潔潤透的鳳凰臺一樣,于細微處流露出明末清初那種簡約雅致的美學風格……老琵琶的背后蘊藏著歷史的風云滄桑和時代風華。

在家里的賓來客往中,張連根的許多朋友都非常喜歡這個“涅槃重生”的明末清初老琵琶——為“她”的清秀,為“她”的清韻。像有著“北劉(德海)南湯”之譽的琵琶演奏家湯良興,與張連根交情甚篤,他在各地有許多學生,尤其在臺灣國立臺南藝術大學中國音樂學系任教時,教授了一大批琵琶學生,所以他到張連根這里購琵琶,常常是一次就帶走四至六把。作為源自清代的江南絲竹“湯家班”傳人,湯良興對張連根這把幾乎是為江南絲竹定制的“復活”琵琶可謂鐘愛有加,也頗有“覬覦”之意。還有臺灣等地的許多“琵琶人”都想打這把前朝琵琶的主意,最后張連根只能金屋藏嬌密不示人了。

2022年10月,上海音樂學院主辦了“汪派傳承演奏與理論人才培養計劃”系列活動,其中有一批老琵琶與會展示并測音留檔。參與此事的資深樂器人、也是張連根的老同事沈正國,對這把由明末清初遺留的兩塊“琵琶木頭”被救活的老琴印象深刻,于是意欲借展,得到張連根的欣然允諾。雖然對這把“九死一生”的琵琶視若己出,但張連根知道,這種回顧琵琶歷史、再尋歷史回聲的場合,是“她”應該去回眸一笑的地方。

面對有缺陷、缺損甚至殘損的文物、古董等,都有一個原件留存或修復留存價值孰大的選擇,樂器遺存也是如此。一些樂器“古董”管理單位頗為兩難:修復留存耗費不菲,亦有弄巧成拙的風險,而原件留存自有“殘值”可安然無事。然而相較其他,樂器遺存的留存價值中,留“聲”的價值占比更大——樂器,發聲之器,有聲為樂,留“聲”天經地義。只要樂器遺存主體“一息尚存”,解析到尚可修舊“還陽”,其形、其聲尚能追尋到一絲初聲的回響,理當盡力“復活”遺存再現樂聲。值得慶幸的是,這件明末清初的琵琶殘件沒有落到木匠手里被鋸成筷子,也沒有落到缺少“內涵”的樂器匠人手里,按照現代制藝刮去全身舊漆“重塑金身”,再重置6相24品配上鋼絲弦。幸運的是這套殘件落在了科班出身的、能夠“讀懂”琵琶殘槽的琵琶制作師張連根手里,才得以完成對這位前世琵琶美人“遺世”獨立的救贖。