黃河三角洲景觀格局變化及生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

劉冰,王靖?jìng)ィ瑓歉s,吳明陽(yáng),羅松,陳慧,韓斌

摘要:黃河三角洲具有極高的生態(tài)價(jià)值,研究其景觀格局及生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)促進(jìn)黃河三角洲高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。本文以黃河三角洲1980年、2000年和2020年土地利用數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),分析土地轉(zhuǎn)移及景觀格局特征,同時(shí)構(gòu)建生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型揭示生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)空演變及空間相關(guān)性。結(jié)果表明:(1)耕地是黃河三角洲最主要的地類,占比在60%以上,1980—2020年土地轉(zhuǎn)移主要發(fā)生在耕地、建設(shè)用地、水域和未利用地之間。(2)1980—2020年黃河三角洲景觀斑塊數(shù)、景觀斑塊密度、景觀最大斑塊指數(shù)、景觀形狀指數(shù)和香農(nóng)多樣性指數(shù)均呈下降趨勢(shì),區(qū)域整體趨向簡(jiǎn)單化和聚集化。(3)黃河三角洲高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)和較高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)主要環(huán)渤海分布,1980—2020年各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)轉(zhuǎn)出最大面積均為更低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)區(qū),生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)有所降低。

關(guān)鍵詞:黃河三角洲;土地利用;景觀格局;生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)

中圖分類號(hào):TP79文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:Adoi:10.12128/j.issn.16726979.2023.05.006

引文格式:劉冰,王靖?jìng)ィ瑓歉s,等.黃河三角洲景觀格局變化及生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)[J].山東國(guó)土資源,2023,39(5):3945.LIU Bing, WANG Jingwei, WU Furong, et al. Landscape Pattern Change and Ecological Risk Assessment in the Yellow River Delta[J].Shandong Land and Resources,2023,39(5):3945.

0引言

景觀生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是對(duì)研究區(qū)域因外界干擾產(chǎn)生的不良生態(tài)后果進(jìn)行評(píng)估,能直觀的反映出外界活動(dòng)對(duì)生態(tài)過(guò)程和功能的影響[1]。LUCC(LandUse and LandCover Change)是導(dǎo)致區(qū)域生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)變化的主要因素[2],通過(guò)構(gòu)建生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型對(duì)景觀要素進(jìn)行綜合分析可獲得生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)空分布及變化特征[34]。作為黃河流域重要組成部分的黃河三角洲具有極高生態(tài)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值,因此開(kāi)展三角洲地區(qū)生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及變化研究對(duì)流域生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義[5]。此前,眾多學(xué)者對(duì)生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)已經(jīng)有了深入的研究[615]。研究區(qū)域主要集中在縣域、流域和海岸線,而作為三大三角洲之一的黃河三角洲景觀生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)研究較少。

本研究結(jié)合黃河三角洲實(shí)際情況,從斑塊數(shù)、斑塊密度、分離指數(shù)、蔓延指數(shù)、景觀形狀指數(shù)和香農(nóng)多樣性指數(shù)等方面探究40年間景觀變化規(guī)律,并基于景觀干擾度和景觀脆弱度構(gòu)建景觀生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)模型,探究區(qū)域生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)變化規(guī)律及空間關(guān)聯(lián)特征。研究結(jié)果將為黃河三角洲高質(zhì)量發(fā)展提供數(shù)據(jù)參考。

1研究區(qū)域與數(shù)據(jù)來(lái)源

1.1研究區(qū)域

黃河三角洲位于渤海南部黃河入海口,包括東營(yíng)市和濱州市全境以及寒亭區(qū)、壽光市、昌邑市、樂(lè)陵市、慶云縣、高青縣和萊州市,共計(jì)19個(gè)縣(市區(qū))。2020年黃河三角洲GDP達(dá)48220.4億元,占全省GDP總量的11.40%。黃河三角洲氣候類型為暖溫帶亞濕潤(rùn)大陸性季風(fēng)氣候,地貌類型主要為平原和低山丘陵區(qū),擁有石油、天然氣等40余種自然資源,是全國(guó)重要的能源基地。三角洲東臨東北亞各國(guó),西接中西部腹地,南通長(zhǎng)江三角洲,北靠京津冀都市圈,地理位置十分優(yōu)越。

1.2數(shù)據(jù)來(lái)源與處理

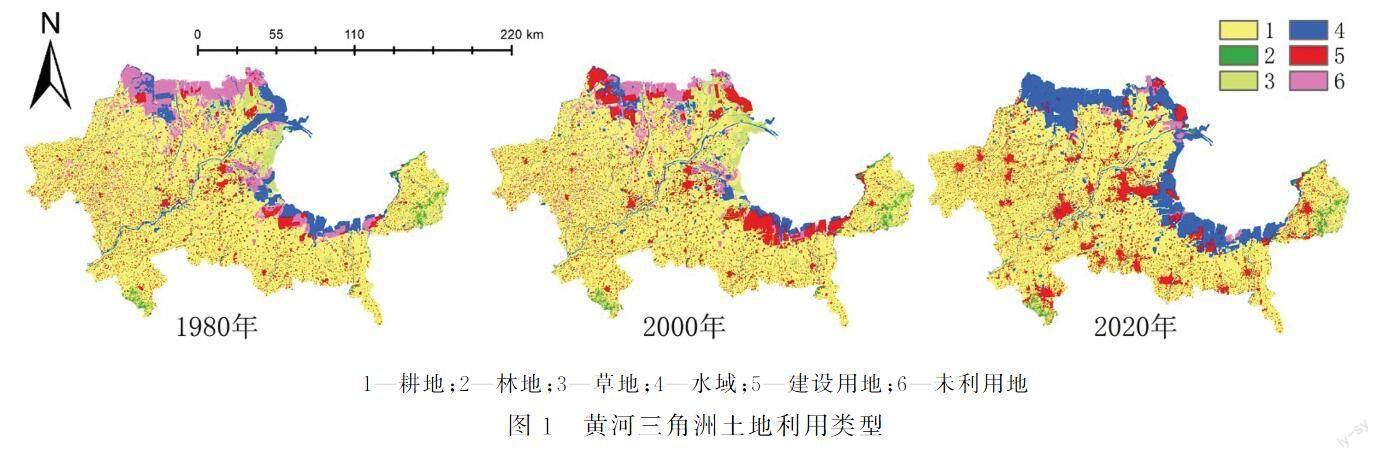

本研究所使用的1980年、2000年、2020年土地利用數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)科學(xué)院環(huán)境科學(xué)數(shù)據(jù)中心,分辨率為30 m×30 m,黃河三角洲范圍數(shù)據(jù)來(lái)源于《黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》。根據(jù)研究需要將土地利用類型分為林地、水域、草地、耕地、建設(shè)用地和未利用地6類,同時(shí)以研究區(qū)矢量范圍數(shù)據(jù)進(jìn)行裁剪。

2研究方法

2.1土地利用轉(zhuǎn)移矩陣

以1980年和2020年黃河三角洲土地利用數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),利用ArcGis空間疊加功能可以得到土地利用變化矩陣[16]。土地轉(zhuǎn)移矩陣能夠在研究土地利用變化的同時(shí),較為直觀的展示出各個(gè)土地利用類型的變化方向[17]。

2.2景觀格局指數(shù)

結(jié)合黃河三角洲景觀格局狀況,選取斑塊數(shù)、斑塊密度、最大斑塊指數(shù)、分離指數(shù)、蔓延指數(shù)、形狀指數(shù)和香農(nóng)多樣性指數(shù)7個(gè)指標(biāo)分析黃河三角洲景觀要素的數(shù)量、形狀和空間分布特征。

2.3生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型

根據(jù)黃河三角洲景觀格局情況,以景觀干擾度指數(shù)和景觀脆弱度指數(shù)為基礎(chǔ),構(gòu)建黃河三角洲生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型[18]。該模型反映了景觀格局指數(shù)與生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。

2.4空間相關(guān)性分析

空間相關(guān)性可以直觀的展現(xiàn)一個(gè)變量空間受其相鄰區(qū)域的影響程度[19],本文采用Moran's I指數(shù)和LISA指數(shù)來(lái)反映黃河三角洲生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)空間相關(guān)性關(guān)系。當(dāng)Moran's I指數(shù)取值在[1,0]時(shí)表現(xiàn)為空間關(guān)系為負(fù)相關(guān)呈離散狀態(tài),當(dāng)Moran's I指數(shù)取值在[0,1]時(shí)表現(xiàn)為空間關(guān)系為正相關(guān)呈聚集狀態(tài);LISA指數(shù)大于0時(shí)表現(xiàn)為“高—高”或“低—低”聚集,LISA指數(shù)小于0時(shí)表現(xiàn)為“高—低”或“低—高”聚集。

3結(jié)果與討論

3.1黃河三角洲景觀格局

3.1.1土地利用變化分析

從表1和圖1中可以得出:研究期間黃河三角洲優(yōu)勢(shì)景觀類型未發(fā)生變化,耕地占主導(dǎo)地位,占比在60%以上。從時(shí)間序列分析,耕地和建設(shè)用地?cái)?shù)量持續(xù)增加,分別增加242.68km2和1422.81km2,尤其是建設(shè)用地?cái)U(kuò)張量達(dá)到自身占比的52.55%,造成耕地和建設(shè)用地增加的主要原因是人口增長(zhǎng)及城鎮(zhèn)化發(fā)展;林地和草地分別減少60.04km2和1288.91km2,林地和草地的減少主要受建設(shè)用地?cái)U(kuò)張及興修水利的影響;水域面積增加1963.89km2,研究期間水域面積增加近一倍,主要受黃河三角洲保護(hù)政策影響;未利用地在研究區(qū)間持續(xù)減少,減少面積達(dá)2280.42km2,占比由10.46%降至1.37%,未利用地得到有效利用。

3.1.2土地利用轉(zhuǎn)移矩陣分析

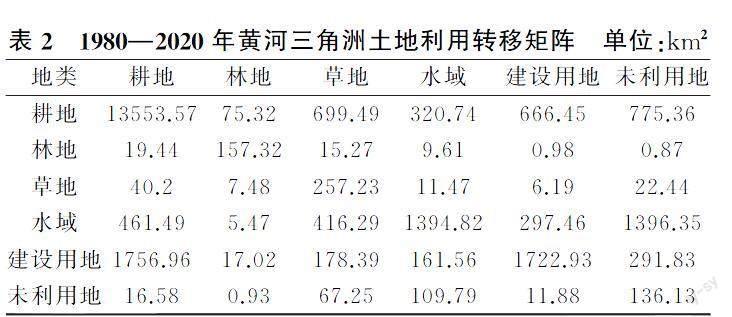

為了更直觀的揭示黃河三角洲40年各土地類型間的轉(zhuǎn)換關(guān)系,利用ArcGis空間分析功能將1980年和2020年土地利用數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)置,得到1980—2020年黃河三角洲土地轉(zhuǎn)移矩陣(表2)。由表2數(shù)據(jù)計(jì)算可得出,耕地、水域和建設(shè)用地的轉(zhuǎn)入量較大,分別為2537.36km2、2577.06km2和2405.77km2,三者占轉(zhuǎn)入量的95.67%;耕地和未利用地的轉(zhuǎn)出量較大,分別為2294.68km2和2486.85km2,二者占轉(zhuǎn)出量的60.83%。

分析表2可以得出,耕地、建設(shè)用地、水域和未利用地相互之間的轉(zhuǎn)換數(shù)量較大,研究期間有11.08%的耕地、11.12%的未利用地和8.05%的水域轉(zhuǎn)為建設(shè)用地;未利用地有29.56%流向耕地、11.12%流向建設(shè)用地、53.24%流向水域。由此可見(jiàn),人口增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和保護(hù)環(huán)境的政策對(duì)不同地類間的相互轉(zhuǎn)換有著深遠(yuǎn)的影響。

3.2黃河三角洲景觀格局分析

3.2.1整體景觀分析

由表3可以得出,1980—2020年黃河三角洲景觀斑塊數(shù)、景觀斑塊密度、景觀最大斑塊指數(shù)、景觀形狀指數(shù)和香農(nóng)多樣性指數(shù)均呈下降趨勢(shì),下降幅度分別為14.53%、14.52%、51.89%、9.04%和13.74%,而蔓延指數(shù)呈上升趨勢(shì),增長(zhǎng)幅度為8.25%,表明黃河三角洲景觀破碎程度得到抑制、景觀形狀變得簡(jiǎn)單規(guī)則的同時(shí)優(yōu)勢(shì)景觀斑塊控制作用和景觀類型多樣性減弱。

3.2.2各類型景觀分析

由表4可以得出,1980—2020年黃河三角洲各景觀類型指數(shù)變化具有差異性。耕地、林地、草地、水域和未利用地的斑塊數(shù)量和斑塊密度均有所下降,與黃河三角洲景觀水平變化趨勢(shì)一直,而建設(shè)用地斑塊數(shù)和斑塊密度略有上升,主要是建設(shè)用地量激增所致;景觀形狀指數(shù)的變化趨勢(shì)與斑塊趨勢(shì)保持一致,耕地、林地、草地、水域和未利用地呈下降趨勢(shì),建設(shè)用地呈上升趨勢(shì),其中草地、水域和未利用地指數(shù)變化較大,主要是黃河三角洲改善水利條件,未利用地和草地大量轉(zhuǎn)為水域使得三者縱橫交錯(cuò)的布局得到改善形狀變得簡(jiǎn)單;耕地、林地、草地和未利用地的景觀分離指數(shù)呈上升趨勢(shì),建設(shè)用地和水域?yàn)橄陆第厔?shì),建設(shè)用地和水域不斷聚集,值得注意的是林地和草地分離度指數(shù)很大,說(shuō)明在建設(shè)擴(kuò)張和興修水利過(guò)程中林地、草地不斷被分割,聚集程度大為減弱。

3.3黃河三角洲生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)分析

3.3.1生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)空演變

根據(jù)生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型[1925],計(jì)算生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)值,利用ArcGis空間插值工具,得到1980—2020年黃河三角洲生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)空分布圖(圖2)。

將ArcGis空間插值得到的黃河三角洲生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù),以0.0730、0.0859、0.1039和0.1283為自然間斷點(diǎn)將生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)依次分為低風(fēng)險(xiǎn)、較低風(fēng)險(xiǎn)、中等風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)5級(jí)。由圖2可以看出1980—2020年黃河三角洲高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)和較高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)主要分布在環(huán)渤海的無(wú)棣縣、沾化區(qū)、河口區(qū)、墾利區(qū)、東營(yíng)區(qū)、壽光市、寒亭區(qū)、昌邑市以及萊州市,這些地區(qū)生態(tài)用地較多且分散,人口壓力較大,極易導(dǎo)致生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。

統(tǒng)計(jì)1980—2020年黃河三角洲各生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)區(qū)域面積及占比,結(jié)果如表5所示。黃河三角洲生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)以中風(fēng)險(xiǎn)為主,研究期間高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域占比由11.79%降至10.85%,較高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)由11.81%降至7.70%,中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)由68.21%降至56.01%,較低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)占比由7.50%增至19.55%,低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)占比由0.70%增至5.89%,由此可以看出黃河三角洲整體生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)降低。

3.3.2各地類生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)分析

以1980—2020年黃河三角洲土地利用數(shù)據(jù)和生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),利用ArcGis空間統(tǒng)計(jì)功能,計(jì)算研究區(qū)間內(nèi)各土地利用類型的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)分布,如表6所示,研究區(qū)間耕地中等風(fēng)險(xiǎn)以下區(qū)域呈增加趨勢(shì),較高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)以上區(qū)域呈減少趨勢(shì),主要與土地整治工程和耕地保護(hù)政策有關(guān)。林地中等風(fēng)險(xiǎn)以下區(qū)域呈減少趨勢(shì),較高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)以上區(qū)域呈增加趨勢(shì),主要是建設(shè)用地與水利工程大量占用林地使其趨向破碎化。草地的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)大幅度下降,是因?yàn)榇罅康牧闵⒉莸乇桓脑斐筛睾退颍S嗖莸卦谫|(zhì)量上有所提升。水域主要分布在較高風(fēng)險(xiǎn)以上區(qū)域,生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)小幅度上升,這與水域面積大量增加有關(guān)。建設(shè)用地生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)有所降低,主要與規(guī)范建設(shè)用地政策有關(guān)。未利用地主要分布在較高風(fēng)險(xiǎn)以上區(qū)域,生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)上升主要原因是未利用地的開(kāi)發(fā)利用使其趨向破碎化和離散化。

3.3.3生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)轉(zhuǎn)移分析

利用ArcGis空間分析功能,將1980年和2020年風(fēng)險(xiǎn)分布圖進(jìn)行疊加,得到1980—2020年黃河三角洲生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況,如表7所示。通過(guò)分析可以看出,除低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)少量轉(zhuǎn)向較高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)外,各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)轉(zhuǎn)出最大面積均為更低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)區(qū),較低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)轉(zhuǎn)為低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)面積693.99km2,中等風(fēng)險(xiǎn)區(qū)有3844.08km2轉(zhuǎn)為較低風(fēng)險(xiǎn)區(qū),較高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)流向中等風(fēng)險(xiǎn)區(qū)1538.35km2,高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)轉(zhuǎn)為較高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)487.89km2;高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)最大轉(zhuǎn)移面積187.89km2流向較高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。以此可以得出,黃河三角洲生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)大多由高等級(jí)向低等級(jí)轉(zhuǎn)移,生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)有所降低。

3.3.4黃河三角洲生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)空間關(guān)聯(lián)分析

基于1980年、2000年和2020年黃河三角洲各格網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù),運(yùn)用GeoDa軟件進(jìn)行全局自相關(guān)性分析,結(jié)果顯示1980年、2000年和2020年Moran's I值分別為0.758、0.610和0.746,三期Moran's I值均大于0.60,表明黃河三角洲生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)具有相當(dāng)強(qiáng)的相關(guān)性,生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)在空間分布上具有相似性。

為了進(jìn)一步探究黃河三角洲生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)在空間上的聚散特征,基于1980年、2000年和2020年生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù),通過(guò)GeoDa軟件進(jìn)行LISA分析,結(jié)果如圖3所示。研究區(qū)域“高—高”聚集區(qū)、“低—低”聚集區(qū)、“低—高”聚集區(qū)和“高—低”聚集區(qū)在空間分布和數(shù)量分布上均有差異,在數(shù)量上主要以“高—高”熱點(diǎn)區(qū)域和“低—低”冷點(diǎn)區(qū)域?yàn)橹鳎暗汀摺焙汀案摺汀本奂瘏^(qū)數(shù)量較少且零星分布。“高—高”熱點(diǎn)區(qū)域主要分布在無(wú)棣縣北部、沾化區(qū)北部、河口區(qū)的中部和北部、利津縣北部沿海地帶、墾利區(qū)東部、東營(yíng)區(qū)東部、廣饒縣西北部和寒亭區(qū)的東北部,這些區(qū)域臨近渤海自然條件優(yōu)越極易受到人類活動(dòng)干擾。“低—低”冷點(diǎn)區(qū)域主要分布在濱城區(qū)中部、東營(yíng)區(qū)西部、壽光市南部、鄒城市的中部和南部以及廣饒縣南部,這些區(qū)域主要以耕地和建設(shè)用地為主受外界干擾較小,生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)較小。

4結(jié)論與建議

4.1結(jié)論

(1)黃河三角洲區(qū)域的土地利用以耕地為主,研究區(qū)間建設(shè)用地、水域和未利用地變化幅度較大。建設(shè)用地面積擴(kuò)張1422.81km2,水域面積增加1963.89km2,未利用地開(kāi)發(fā)面積達(dá)2280.42km2。

(2)1980—2020年黃河三角洲景觀斑塊數(shù)、景觀斑塊密度、景觀最大斑塊指數(shù)、景觀形狀指數(shù)和香農(nóng)多樣性指數(shù)均呈下降趨勢(shì),區(qū)域整體趨向簡(jiǎn)單化和聚集化。林地和草地分離度指數(shù)很大,說(shuō)明在建設(shè)擴(kuò)張和興修水利過(guò)程中林地、草地不斷被分割,聚集程度大為減弱。

(3)黃河三角洲高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)和較高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)主要環(huán)渤海分布,各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)轉(zhuǎn)出最大面積均為更低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)區(qū),較低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)轉(zhuǎn)為低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)面積693.99km2,中等風(fēng)險(xiǎn)區(qū)有3844.08km2轉(zhuǎn)為較低風(fēng)險(xiǎn)區(qū),較高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)流向中等風(fēng)險(xiǎn)區(qū)1538.35km2,高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)轉(zhuǎn)為較高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)487.89km2;高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)最大轉(zhuǎn)移面積187.89km2流向較高風(fēng)險(xiǎn)區(qū),黃河三角洲生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)大多由高級(jí)向低級(jí)轉(zhuǎn)移,生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)有所降低。

(4)1980—2020年黃河流域生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)Moran's I值均大于0.60,具有相當(dāng)強(qiáng)的相關(guān)性。“高—高”熱點(diǎn)區(qū)域主要分布在無(wú)棣縣北部、沾化區(qū)北部、河口區(qū)的中部和北部、利津縣北部沿海地帶、墾利區(qū)東部、東營(yíng)區(qū)東部、廣饒縣西北部和寒亭區(qū)的東北部,“低—低”冷點(diǎn)區(qū)域主要分布在濱城區(qū)中部、東營(yíng)區(qū)西部、壽光市南部、鄒城市的中部和南部以及廣饒縣南部。

4.2建議

(1)1980年、2000年和2020年黃河三角洲建設(shè)用地面積分別為2705.88km2、3973.86km2和4128.69km2,面積增長(zhǎng)率為52.55%;建設(shè)用地增加占用大量耕地和水域,應(yīng)加強(qiáng)土地利用規(guī)劃,避免建設(shè)用地?zé)o序擴(kuò)張。

(2)研究期間草地和林地的減少率分別為22.86%和78.80%,聚集程度也大為減弱,應(yīng)加強(qiáng)草地、林地保護(hù)力度,提高草地、林地的數(shù)量和質(zhì)量。

(3)黃河三角洲生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)的空間差異較大,根據(jù)生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)防控的需要,應(yīng)劃定不同管控區(qū)進(jìn)行管理。較低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)、低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)要合理開(kāi)發(fā)土地,加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;中等風(fēng)險(xiǎn)區(qū),應(yīng)在開(kāi)展經(jīng)濟(jì)建設(shè)的同時(shí),盡量減少對(duì)生態(tài)的負(fù)面影響;較高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)和高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)應(yīng)嚴(yán)格控制建設(shè)用地的增量開(kāi)發(fā),全面保護(hù)林地、草地、水域等生態(tài)用地。

參考文獻(xiàn):

[1]陳心怡,謝跟蹤,張金萍.海口市海岸帶近30年土地利用變化的景觀生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2021,41(3):975986.

[2]李亨健,張杰,胡曉丹,等.基于遙感的丁字灣地區(qū)土地利用時(shí)空變化分析及地區(qū)生態(tài)修復(fù)建議[J].山東國(guó)土資源,2021,37(6):7278.

[3]康紫薇,張正勇,位宏,等.基于土地利用變化的瑪納斯河流域景觀生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2020,40(18):64726485.

[4]尋妍,馬紹偉,王哲,等.黃河流域山東段“三生空間”分類及其時(shí)空格局變化分析[J].山東國(guó)土資源,2022,38(10):5964.

[5]奚世軍,安裕倫,李陽(yáng)兵,等.基于景觀格局的喀斯特山區(qū)流域生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:以貴州省烏江流域?yàn)槔跩].長(zhǎng)江流域資源與環(huán)境,2019,28(3):712721.

[6]康紫薇,張正勇,位宏,等.基于土地利用變化的瑪納斯河流域景觀生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2020,40(18):64726485.

[7]劉希朝,李效順,蔣冬梅.基于土地利用變化的黃河流域景觀格局及生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2021,37(4):265274.

[8]陳心怡,謝跟蹤,張金萍.海口市海岸帶近30年土地利用變化的景觀生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2021,41(3):975986.

[9]張?zhí)烊A,王彤,黃瓊中,等.西藏高原拉薩河流域生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2018,38(24):90129020.

[10]唐見(jiàn),羅慧萍,曹慧群.大東湖水系連通工程生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及防控對(duì)策研究[J].環(huán)境污染與防治,2019,41(4):463467.

[11]程文仕,姚堯,黃鑫,等.基于生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)空間差異的土地整治投入優(yōu)先序研究[J].資源科學(xué),2018,40(10):20732084.

[12]奚世軍,蔡沛伶,安裕倫.2000—2018年貴州喀斯特山區(qū)小流域綜合生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)變化及其驅(qū)動(dòng)因素[J].生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學(xué)報(bào),2020,36(9):11061114.

[13]張文靜,孫小銀,單瑞峰,等.1975—2018年南四湖流域景觀生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)空變化及其驅(qū)動(dòng)因素研究[J].生態(tài)科學(xué),2020,39(3):172181.

[14]喬蕻強(qiáng),程文仕,喬偉棟,等.基于相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型的土地利用變化生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)定量評(píng)價(jià):以石羊河流域?yàn)槔跩].中國(guó)沙漠,2017,37(1):198204.

[15]肖東洋,牛海鵬,閆弘軒,等.19902018年黃河流域(河南段)土地利用格局時(shí)空演變[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2020,36(15):271281.

[16]尉芳,劉京,夏利恒,等.基于LUCC的陜西渭北旱塬區(qū)景觀生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)[J].中國(guó)環(huán)境科學(xué),2022,42(4):19631974.

[17]劉根林,閆冰,趙東升,等.20032018年瑞興于地區(qū)土地利用景觀格局時(shí)空演變及驅(qū)動(dòng)因素[J].水土保持研究,2022,29(3):235243.

[18]曾永年,靳文憑,王慧敏,等.青海高原東部土地利用變化模擬與景觀生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2014,30(4):185194.

[19]張宇,董菡,李洋洋.禹城市農(nóng)村居民點(diǎn)空間分布模式和景觀格局[J].山東國(guó)土資源,2020,36(2):7278.

Landscape Pattern Change and Ecological?Risk Assessment in the Yellow River Delta

LIU Bing1, WANG Jingwei2, WU Furong1, WU Mingyang3,? LUO Song1, CHEN Hui1, HAN Bin1

(1. Heze Forestry Bureau, Shandong Heze 274000, China; 2. Rizhao Bureau of Natural Resources and Planning, Shandong Rizhao 276800, China; 3. Heze Finance Bureau, Shandong Heze 274000, China)

Abstract:The Yellow River Delta has very high ecological value. It is of great significance to study landscape pattern and ecological risk for promoting high quality development of the Yellow River Delta. Based on land use data in the Yellow River Delta in 1980, 2000 and 2020, characteristics of land transfer and landscape pattern have been analyzed, and an ecological risk assessment model has been constructed to reveal spatio-temporal evolution and spatial correlation of ecological risks. It is showed that: arable land is the main type of land in the Yellow River Delta, and accounts for more than 60%. From 1980 to 2020, land transfer are mainly construction using land, water area and unused land.? From 1980 to 2020, the number of landscape patches, the density of landscape patches, the largest landscape patch index, the landscape shape index, and the Shannon diversity index of the Yellow River Delta are in a downward trend, and the overall area tends to be simplified and clustered. The high risk areas and high risk areas in the Yellow River Delta are mainly distributed around the Bohai Sea.

Key words:Yellow River delta;land use;landscape pattern;ecological risks