中、泰南傳佛教音樂的結構二重性比較研究

董 宸

中、泰南傳佛教音樂的結構二重性,是將時、空視為其表演實踐的構成部分,從時間的歷時意識出發看其音樂系統所表現出的共時結構性特征。也是指該類音樂在時、空向度上得到有序安排的各種社會實踐。實踐是動態的過程,時空就是社會實踐的構成部分,它從時間意識出發,“社會系統的結構性特征對于它們循環反復組織起來的時間來說,既是后者的中介,又是它的結果。結構并不‘外在于’個人:從某種特定的意義上來說,結構作為記憶痕跡,具體體現在各種社會實踐中,‘內在于’人的活動”(1)〔英〕安東尼·吉登斯:《社會的構成:結構化理論綱要》,李康、李猛譯,北京:中國人民大學出版社,2016年,第23頁。。也就是說,包括音樂在內的社會實踐,其所表現內容的實質是時空的二重性結構。而民族音樂學研究自接受了結構主義和語言學的研究轉向后,又逐漸受到后結構主義研究思潮的影響,同時結合歷史人類學的歷史民族音樂學也日益受到重視。由此,針對研究對象的音樂產品表現與時空結構的關聯論證,既是研究重點、也是研究難點。本文嘗試結合該觀點,及長期針對南傳佛教以誦經音聲為主體的音樂文化調查研究積累,對南傳佛教誦經音聲文本、音樂系統構成、文化組織結構等問題展開關聯討論和闡釋。筆者認為包含在南傳佛教文化圈中的中國和泰國的南傳佛教音樂內容,其文本和結構的異同實際上是時空結構二重性的表現,即與“社會時間”和“紀念碑式時間”兩種歷史時間、規范和形變的文化親昵空間同構。而通過結構二重性對中泰南傳佛教音樂文化進行比較研究,重點不僅是音樂結構和產品內容本身,還有音樂表征與時空觀的同構關系,即對內隱于音樂的時空觀的分析與論證。

一、中、泰南傳佛教音樂的兩種歷史時間

中國西雙版納和泰國清邁的南傳佛教音樂,共同包含在南傳佛教文化圈的經典傣文亞佛教文化圈(2)“經典傣文亞佛教文化圈”與“傣泐南傳佛教亞文化圈”在范圍上具有較高重疊性,本人嘗試提出“經典傣文亞佛教音樂文化圈”是立足于南傳佛教主文化群體,將南傳佛教文化圈范圍內跨界使用的“Tuo Tham”(記錄巴利三藏經典的傣文),作為區分音樂亞文化圈范疇的標識。早先張公瑾先生提出“經典傣文”,為地方民族文化學者支持,分布在中國西雙版納、臨滄等地與緬甸撣邦東部、泰國、老撾,不同的國家、地區普遍使用該稱呼或增加后綴,如泰北稱蘭納經典文字(Tuo Tham Lanna)、老撾稱為老撾經典文字(Tuo Tham Lao)、緬甸撣邦景棟稱其為傣痕經典文字(Tuo Tham Khun)。當中,兩地的音樂文化內容和結構雖然具有同質性,但各自在地方化發展過程中產生了一定的差異。這種異同在南傳佛教音樂文化核心—中介—外圍(3)楊民康:《貝葉禮贊——傣族南傳佛教節慶儀式音樂研究》,北京:宗教文化出版社,2003年,第238頁。文中觀點認為核心層次指巴利語為主的佛教經腔,中介層次指傣語佛教經腔和大鼓舞曲,外圍層次指佛教節慶歌舞音樂。本文沿用該分層框架,并對內容進行了一定擴展。層面有不同程度和形式的表現,而在導致音樂現象形成的時空線索中,歷史是需要首先和重點探討的內容。

赫茲菲爾德首先提出了“社會時間”和“紀念碑式時間”這兩種時間概念,并進一步解讀“認為‘社會時間’是日常經驗的產物,在這樣的時間中一切事件都是未知的,但卻可以通過點滴的努力對事件施加影響,社會時間使得事件具有實在的意義。而‘紀念碑式’的時間則正好相反,它具有簡約性和普世的意義,它將事件當做冥冥中早已注定的事情,是命運的某種應驗,此外社會經驗也被簡約為集體的可預見性。”(4)Michael Herzfeld,A Place in History:Social and Monumental Time in a Cretan Town,Princeton,NJ:Princeton University Press,1991,p.257.Michael Herzfeld,Evicted From Eternity:The Restructuring of Modern Rome,Chicago and London:The University of Chicago Press,2009,p.10。轉引自劉珩:《“空間清洗”、文化親密性和“有擔當的”人類學》,《思想戰線》,2015年,第3期。赫茲菲爾德認為,將一個地方置于延續的歷史之中加以考察,從而揭示時間變遷中的空間在社會和文化地貌的變化,并試圖說明空間是如何受到歷史變遷的影響,以及空間(包括附著于空間中的群體及其日常的政治行為、觀念、習俗)是如何根據當下的實際需要,對歷史進行妥協并加以選擇,進而影響了人們對空間所進行的觀念和行為層面的改造。

因此,對共同信仰南傳佛教但分屬中、泰兩個不同民族國家的音樂文化形式,其中有兩種時間觀念在發揮作用,“社會時間”通常強調族群、民間敘事的記憶模式,具有碎片、模糊、偏差等特點;“紀念碑式時間”則常用于民族國家建構其時間觀念和歷史記憶,具有統一、整潔、規范等特點。因此,紀念碑式時間視角,極大影響了南傳佛教音樂內容中具有穩定性的音樂文化整體構成方式;而社會時間的視角,則極大影響了南傳佛教音樂內容中不同國家、地區風格內容的具體表現方式。

(一)紀念碑式時間:原生—次生—再生(5)楊民康:《云南與周邊南傳佛教音樂文化圈論綱》,《民族藝術》,2014年,第1期,第50—51頁。文化層的構成

1.原生層的世居同源跨界族群構成

南傳佛教音樂文化的原生層,指的是信仰南傳佛教的中國傣族與泰國泰族在族源構成上屬于同源撣傣(泰)跨界族群(Tai)。有關“撣”這一稱謂的相關記載則可見東漢史書,“多數史家認為東漢的撣國乃傣族先民所建,史稱‘滇越’”(6)傣族簡史編寫組:《傣族簡史》,昆明:云南人民出版社,1986年,第9頁。。“撣”,也就是“Siam”或“Syam”(7)黃慧琨:《從越人到泰人》,昆明:云南人民出版社,2014年,第28頁。,該詞源于梵語的“Syama”,“為‘金色’或‘棕色’之意”(8)凈海:《南傳佛教史》,北京:宗教文化出版社,2002年,第99頁。,緬甸現在仍然使用“撣族”,泰國則稱“暹”,最早出現在泰國11世紀的占婆碑銘上,其拉丁化的對音拼寫一般寫作“Syam”(9)龐海紅:《泰國民族國家的形成及其民族整合進程》,北京:民族出版社,2012年,第36頁。,三者意義相同。該族群源于中國古代百越,自古至今該族群及其先民的活動范圍在地理上都是一個整體的片區,“中心范圍應在老撾、泰國北部、緬甸東部、中國云南南部及西南部相連的這一大片區域”(10)朱占映等:《云南民族通史》(上冊),昆明:云南大學出版社,2016年,第62頁。。據此而論,不僅是血緣關系,該區域歷史上復雜的民族構成和發展情況,形成宗教、地緣、族源等關系上的多維關聯。

由此,原生層基礎上的南傳佛教音樂具有相應的地域性特征,即從整體的音樂文化角度來看,“其民歌、樂器、樂種皆擁有本土風格特點,呈地域性分布狀態,并且其演唱往往以佛教或自然宗教節慶儀式為存在場所……”(11)同注①,第50頁。。結合南傳佛教以誦經為主體的音樂文化構成來看,誦經以語言為基礎,同源民族語言相似性極高,但同時也有地方方言表達,且在有受到地域性民間曲調和音樂風格特征影響的情況下,表現出地方性特征。

2.次生層—信仰維度:核心—中介—外圍

原生層傣泰跨界族群,國際上普遍稱“Tai”,學界一般認為該稱呼“是一個寬泛的語言學分類,它也曾經一度被視作一種廣泛共享的文化”(12)〔英〕格蘭特·埃文斯:《老撾史》,郭繼光、劉剛、王瑩譯,上海:東方出版中心,2011年,第1頁。。因此,從狹義角度看,其族源構成是中國云南傣族、緬甸撣族、泰北傣泐等信仰和族源聯系都非常密切的族群。從廣義的角度看,除了包含以上族群,族群還有族源聯系變弱,但仍共同信仰南傳佛教的泰國中部泰族,甚至還衍生出除同源族群外,對佛教內部同教派但不同民族之間的文化認同。因此,次生層主要指的是中、泰同源跨界族群在傳統意義上的宗教橫向傳播交流影響下形成的共有宗教文化認同,強調地緣文化的共性特征。

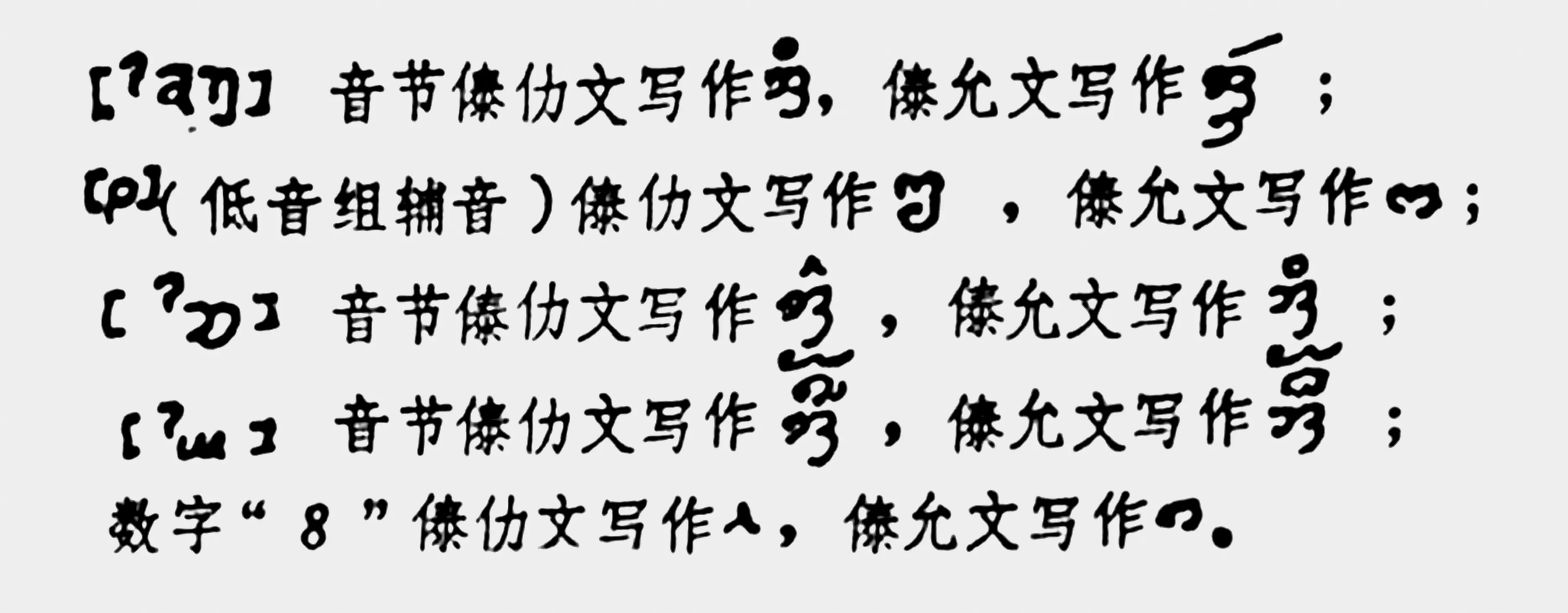

南傳佛教巴利三藏經典的經文—誦經在內容上通用,但使用地方文字記寫經文,因此形成基于傳統地方文字使用而確立的跨界(國)亞文化圈分區。本文集中以中國西雙版納和泰國清邁為例進行音樂比較研究,兩地包含在14世紀前后以泰北蘭納為核心形成,由泰國清邁、老撾瑯勃拉邦、緬甸景棟、中國景洪四個中心城市構成的經典傣文亞佛教音樂文化圈的范圍內。而后隨著在地化的發展,產生地方文字的衍化現象,即泰國傣沅文(蘭納文)、中國西雙版納傣泐文(傣仂文)、緬甸撣邦傣艮文(傣痕文)。雖然“三個地區文字差異極小……傣仂文(筆者注,同傣泐文)與傣允文(蘭納文)原來書寫傳統上大概有些差別,但由于兩地交往頻繁,現在這兩種文字對兩個地區來說都是相互通用的。傣痕文與傣仂文的差別更小”(13)張公瑾:《傣族經典文字考源》,《中國民族古文字研究》(第二輯),1993年,第215頁。,僅存在一些細微的差別(如圖1)。同時,各地也確立了包含誦經音樂在內的宗教文化層內容,具體可以分為核心層—中介層—外圍層。經典傣文亞佛教音樂文化圈分別對應分層的誦經音樂分別是:1)內容相同,記寫文字相同,誦經風格基本一致的巴利語三藏及藏外經典;2)用地方語言闡釋經典,并確立為帶有地方化傳統特點,內容有所不同,誦經風格有所差異的地方語故事經文;3)新編寫與儀式內容相關,方言、內容和風格極具個人特征的請愿祝禱詞、地方佛曲和民間音樂類型等。

圖1.傣泐文與傣沅文的不同(14)同注①。

由此可見,次生層形成了同質信仰文化的層層包含和重疊,即構成穩定的多層差序的信仰認同關系。

3.再生層:國家在場與地方化

基于原生層和次生層的關系,隨著民族國家的建立,擁有南傳佛教信仰的各個區域開始形成從政治意義上來定義的民族和宗教。例如中國傣族是民族識別的結果,泰人也是“主要從政治意義上來定義的術語”(15)〔美〕戴維·K.懷亞特:《泰國史》,郭繼光譯,上海:東方出版中心,2009年,第1頁。。由此,南傳佛教音樂文化也開始了適應再生層(16)楊民康:《云南與周邊南傳佛教音樂文化圈論綱》,《民族藝術》,2014年,第1期。文中觀點認為,再生層指南傳佛教文化圈其上、其側還有多個主文化層——具現代民族國家及其現代化政權特征的中國與東南亞各國政治文化圈(區)。——國家在場的地方化過程,表現出諸多自身的地方化特征。

首先,南傳佛教誦經音樂作為直接表達,其載體為經文/經書,經典傣文亞佛教文化圈同時也使用了國家官方文字書寫/記寫的經文。

屬于經典傣文亞佛教音樂文化圈的西雙版納、臨滄等地,歷史上很早開始一直向中央政府納貢并接受冊封。后至中華人民共和國建立,中國的官方語言和文字為漢語和漢字,并且從20世紀80年代開始推廣普及九年義務教育,從根本上促進了漢語在少數民族地區的普及。但我國尊重信仰自由,堅持保護各民族傳統文化,未用漢語規范某一個宗教信仰的經書、文本,而是由信仰群體根據習慣和自身意愿決定。由此,西雙版納傳統佛寺在傳承使用經典傣文經書的同時,還接納了漢地僧侶和信眾的禪修中心編訂的拉丁字母對應漢字讀音標注的課誦讀本。

蘭納18世紀歸附于泰中吞武里王朝,自此開始了中部泰族國家對泰北的合并,至20世紀曼谷王朝開始建立現代民族國家,逐漸在各地推廣使用現代標準化的泰語和泰文代替地方文字和方言,并強化“泰族”這一國族觀念,帶來國家公民意識的發展(17)〔美〕戴維·K.懷亞特:《泰國史》,郭繼光譯,上海:東方出版中心,2009年,第193—231頁。。伴隨著泰國推行國家文化的一體化進程,同時貫通曼谷王朝歷代國王對佛教進行的規范和改革措施也在不斷向泰北推行(18)饒睿穎:《泰北佛教史》,北京:社會科學文獻出版社,2021年,第194頁。。由此,泰語泰文教育和宗教改革(19)宗教改革包括巴利經典的重修、規范;對佛學課巴利語考核制度進行規范和統一;泰語佛教文學作品的增加;僧咖教育、等級、管理制度的改革;進行傳統教派的規范和改革;國王支持建立推行“法宗派”作為復興教派,提倡嚴守戒律;其他教派則都歸于“大眾派”等。一道,促使泰文經書在以清邁為中心的泰北通用。目前泰北的寺院基本都使用泰文經書,在傣泐支系聚居的南府等地對經典傣文經書的應用相對較多一些,并且近年來傣沅聚居的府、市等有意識地加強了對傣泐文化傳統的保護,但都需要對這種經典傣文進行專門的學習才能使用,日常較少見到。

其次,佛教音樂文化在儀式中會得到最外顯的表達,國家在場的個性特征尤其表現在節慶儀式音樂的組織構成上。具體表現在傳統節慶儀式與當地官方需求的配合、增加各自國家的官方節日等。

由此可見,從具有統一性的“紀念碑式時間”的歷史視角,南傳佛教文化的傳播發展本身就一直維持了跨區域/政權/國別的特征,同時中國、泰國等具有相近地緣關系的國家也在密切而復雜的族源關系中形成了盤根錯節的南傳佛教音樂文化的關聯結構。

(二)社會時間:區域生活經驗的呈現

對擁有相對固定的族群、宗教、國家身份的群體來說,“社會時間”的實踐多指全體民眾相對零散碎片的事件,在一定程度上可以與目前新史學所強調的“社會史”(20)趙世瑜:《小歷史與大歷史:區域社會史的理念、方法與實踐》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2010年,第5頁。研究的范疇和方法交叉。如果需要了解這種地域、世俗生活的永恒性,就要探索與研究主題相關的,嵌入到村鎮、社區中的生活經驗和社會實踐,這種實踐會在規則和刻板中尋找妥協,而這種靈活性,就是永恒的一面(21)劉珩:《“空間清洗”、文化親密性和“有擔當的”人類學》,《思想戰線》,2015年,第3期,第21頁。。在對中國和泰國跨文化音樂結構的比較研究中,將它們置于“地方性的社會空間和活動軌跡之中”(22)同注⑤。就可以追溯目前相對缺乏的南傳佛教的地域性生活經驗,并將之與“紀念碑式時間”視角形成互補。

首先,泰北與中國云南省西南邊陲的社會生活關聯。歷史上中國西南邊陲與泰國地區就由于傣泰族群的同源關系而保持了緊密的發展關聯,畢竟因政治特征而劃分的“傣族”和“泰人”這樣具有公民意義稱謂,經歷了從越人而后兩千多年的發展過程。傣泰族群在早期地方政權統治時就有往來和通婚,關系非常密切,且在很長一段時間內處于相同的“庸那迦國”,即“蘭納王國”/“蘭納泰”王國(23)何平:《泰語民族的遷徙于現代傣、老、泰、撣諸民族的形成》,《廣西民族研究》,2005年,第2期。的統治之下,西雙版納的地名源于當時蘭納王國的稻谷地管理測量單位(24)賀圣達:《東南亞文化發展史》,昆明:云南人民出版社,1996年,第72頁。文中提到“西雙版納”為傣語音譯,直譯為“十二百納”,“百納”就是當時蘭納王國的稻谷地管理測量單位,是作為一個攤分稅收征收和測量王國組成部分相對力量的一個有用的工具來使用的。。因此在現代國家建立前的漫長歷史時間內,兩地民眾在生活上處于密切的關聯之中。

其次,南傳佛教信仰生活的相對獨立與共生關聯。傳統信仰南傳佛教的傳統政權,無論是佛教王國還是地方政權,都具有相似的結構特征,不能單獨用國家觀或者宗教觀來進行解讀,而是一種與南傳佛教信仰相關聯的社會生活結構。

歷史上蘭納(以清邁為中心、包含景棟)與西雙版納(以景洪為中心)都以“勐”來稱呼自己的國家/地方政權,而這種前現代政體“勐”(muang,意為“共同”)的自稱和背后的制度,指“以一座城市為中心建立起來的國家”(25)龔浩群:《佛與他者:當代泰國宗教與社會研究》,北京:社會科學文獻出版社,2019年,第3頁。,即“典范中心觀”(doctrine of the exemplary center)(26)同注①,第4—5頁。,是一種核心向外輻射的同心圓結構,國家的主權是多重和共享的,不是分割式而是等級式的主權。在東南亞相關歷史文化研究中都有類似的描述和概念,如沃爾特斯認為早期東南亞的統治權源于一種神權觀念,稱為“曼陀羅結構”(mandala),即壇城(27)〔英〕O.W.沃爾特斯:《東南亞視野下的歷史、文化和區域:區域內部關系中的歷史范式》,《南洋資料譯叢》,2011年,第1期。曼陀羅結構指在大致確定的地域內特殊且常不穩定的政治狀況,這個區域沒有固定的邊界,每個曼陀羅都控制著數個附庸國,其中國王具有神權和“無所不在”的權威。,后來譚拜爾提出的“星系政體”(galactic polity)提煉總結得出“星系政體”結構圖示(28)參考S.J.Tambiah,World Conqueror and World Renouncer:A Study of Buddhism and polity in Thailand against a Historical Background,Cambridge University Press,1976,pp.111-113,p.125.龔浩群:《佛與他者:當代泰國宗教與社會研究》,北京:社會科學文獻出版社,2019年,第5頁。星系政體的政治中心是國王的首都及其直接控制的地區,周圍分散著相互獨立依附于中心王權的單位,他們像小的星座單位,可以不斷增加、復制,直到構成完整的庇護關系。。奧斯本的東南亞史也延續了該觀點,提到同心圓可以代表佛教王國的權利本質。因此有學者主張,在傳統東南亞世界里談論“國家”是不合適的(29)〔澳〕米爾頓·奧斯本:《東南亞史》,郭繼光譯,北京:商務印書館,2012年,第37—40頁。文中觀點認為,圓心是具有神性的國王,擁有絕對權力,中心之外國王的權利隨著遠離首都逐漸削減,認為邊緣地區是不確定的可以滲透的。。本人也對其進行借鑒,用于解讀南傳佛教音樂(亞)文化圈的構成(30)董宸:《西雙版納南傳佛教音樂文化的重構與變遷研究(1980—2016)》,北京:中國社會科學出版社,2019年,第36—38頁。。總結來看,南傳佛教文化的結構,是建立在同心圓基礎上不斷重疊嵌套的差序系統,信仰的神圣性和宗教文化認同是其核心的大傳統。隨著大傳統向外傳播,逐漸適應地方化傳承,建立起有相對獨立性的新的小傳統單位,這種小的單位是可以擴展的,同時也是可以替換的,并且服從于歷時發展中政權更迭的不穩定性。

其中南傳佛教經典傣文亞音樂文化圈的范疇,基本重疊了擺潤教派和傣泰同源族群分布區域,擺潤教派自7世紀最早從泰國經緬甸景棟傳入云南,此后在泰國逐漸發展興盛,所產生教派分支再次從不同路線傳入中國(31)參考劉揚武:《德宏傣族小乘佛教的教派和宗教節日》,《貝葉文化論》,昆明:云南人民出版社,1990年,第425頁;鄭筱筠:《中國南傳佛教研究》,北京:中國社會科學出版社,2012年,第58、99—100頁;董宸:《臨滄地區南傳佛教擺潤與擺多教派誦經音樂風格初探》,《民族藝術研究》,2012年,第5期。。經過這種不斷地反復、持續交流傳播,擺潤教派也與民族、地域文化結合,完成地方化過程并進行了較長時間的發展傳承。因此中國西雙版納景洪和泰國清邁,在南傳佛教同心圓結構以及亞文化系統重疊關聯的基礎上,加之地緣毗鄰、族源相同,進一步鞏固了其社會、文化生活的關聯。雖然經歷了歷史上的政權更替和交疊,但是都在信仰向心力基礎上確立了各自的地方化系統,保持著兩地民眾在信仰生活上既相互獨立、又關聯共生的認同關系。

第三,現代國家區隔。16世紀中期,蘭納逐漸衰落,后來成為緬甸的附屬國。至18世紀與泰南吞武里王朝聯合,結束了緬甸在蘭納的統治,同時歸附于泰南吞武里王朝,自此開始逐步被中部泰族國家合并。通過教育改革(包括佛寺教育)、泰語泰文統一(包括經書誦經)、南傳佛教改革(符合政治需要)等,完成了作為政治意義上“泰人”的民族認同。而中國西雙版納自漢朝起已經開始向中央政府納貢并接受冊封,直至1949年中華人民共和國成立,中國信仰南傳佛教民族也逐漸形成了國家、民族、宗教的多重認同方式。由此,泰北與中國西南邊陲基于原生族源關系,在地方政權的關聯或相同政權統治下建立起的密切關聯開始日益疏遠,逐漸產生由于國別的不同而產生的政權特征差異。

第四,當代中、泰佛教文化新型傳播方式的重建與新一輪地方化傳統的發展。兩地在現代國家的區隔下,由于中國宗教文化的斷層得到恢復,境內南傳佛教依托其區位優勢以及與泰國在社會和宗教生活上的密切關聯,開始恢復雙方交往并重構自身的南傳佛教文化傳統。同時借鑒吸收泰國改革和發展經驗,如佛寺教育、禪修體系、經典經書、儀式儀軌、誦經套曲等,根據中國社會發展現實,開始建構新一輪地方化傳統。由此,中國南傳佛教在現代國家的語境中,開始了與宗教生活關聯的新發展,而這種靈活性,就是“社會時間”永恒的一面,也是其維系的傳統和發展的生命力。

二、文化親昵的近似與矛盾:中、泰南傳佛教音樂結構的空間表達構成

南傳佛教的音樂結構內容是兩種歷史時間的組織結果,而其所屬的空間表達,則很大程度上嵌入到了村鎮、社區、城鎮的生活經驗和社會實踐當中。這種實踐需要與刻板的規則之間尋找妥協,由此研究者“就必須進入到‘他者’的文化親密性層面”(32)劉珩:《“空間清洗”、文化親密性和“有擔當的”人類學》,《思想戰線》,2015年,第3期,第21頁。,即文化親昵。文化親昵原為以民族國家為對象建立的研究模型,認為民族國家雖基于親昵的建構,但不支持其對本體論意義的執著以及對靜止、精英和歸并的解讀,反對刻板印象、普世主張和本質主義的觀點;認為不能忽視地方性特點,民族志同時屬于社會活動和詩性活動,因此支持對不同的文化解讀,例如少數民族自決、文化異見等。可以說上述理論除了注意到對象化的規約之外,還為親身體驗的歷史注入新的分析,從而去關注和恢復即便是最正規的權力和最抽象的知識的社會、文化和政治的根基所在。(33)觀點整理自〔美〕邁克爾·赫茲菲爾德:《文化親昵》,納日碧力戈譯,上海:譯文出版社,2018年,第1—43頁。如果將文化親昵所針對的民族國家研究模型轉譯為普遍的社會實踐,那么可以認為文化親昵是一種探討兩極之間的近似與矛盾的表達模型,如果對應到南傳佛教音樂文化對象當中,我們可以將此兩極關系分別對應赫茲菲爾德提出的“紀念碑式時間”和“社會時間”。二者間的穩定性和可協商性,也對應了大傳統和小傳統的特征,同時形成了自上而下和自下而上的協同。也正是由此,我們可以看到南傳佛教音樂的結構二重性中的時間和空間的關聯同構(圖2)。

若具體對中、泰音樂文化整體構成及其結構二重性表現方式進行比較。

首先,結合“紀念碑式時間”中的原生層、次生層、再生層三個維度,對中、泰南傳佛教音樂構成的穩定性結構方面進行比較:

1.中、泰以誦經為核心的南傳佛教音樂文化是同質關系,內容是三藏經典的直接表達,形式與儀式行為同形同構,形成核心—中介—外圍三個層面的音樂大傳統結構。

2.兩國同源族群、毗鄰地緣和南傳佛教亞文化圈范疇基本重疊。

3.南傳佛教音樂文化地方化傳統的確立,與民族國家形成過程密切相關,通過自上而下確立傳統,也影響了原生層和次生層維度,形成結構內容的關聯調整,共同確立彼此的關系。

其次,結合“社會時間”比較中、泰南傳佛教音樂不同分層中所包含的具體音樂內容:

1.核心層面,屬于南傳佛教的神圣性類型,是三藏經典教義教理內容的直接誦讀表達,通常由僧侶主導誦經。例如,日常儀式通常以禮敬祈福和祭奠供養作為儀程主體,通過拜佛禮敬——祈福祝禱、供養——滴水達上——回向,獲得功德的形式貫通,每個步驟對應巴利語誦經,儀式儀程與誦經音聲同形同構。核心誦經的中、泰兩地經文和組織方式等基本相同,具體誦經內容選擇和經腔旋律稍帶地方性風格,但整體上趨同。

2.中介層面,屬于南傳佛教的神圣性類型,具有溝通圣—俗、向信眾弘法的意義,通常由僧侶或波章念誦、信眾聆聽的方式,內容是用地方語轉譯三藏經典中的教義教理寫成的故事經書。例如,在儀式中,中介誦經常借助信眾供養經書和僧侶念誦的互動行為達成世俗和神圣層面的聯結,雖然組織形式和功能相似,但中、泰分別使用傣語和泰語經書,因此語言內容、經腔旋律等方面都有各自的表演特征,地方性風格表達更加明顯。

3.外圍層面,主要表現為自下而上的祈愿或反饋,主要分為三種類型:

第一,神圣性類型中外圍層面的音聲表達,是信眾向神圣層面傳達,與核心層和中介層有直接關聯的音聲類型。如中國傣族佛寺由執儀人——波章編寫和念誦,穿插在儀式核心和中介層誦經中的請愿祝禱詞、敘事詩等。泰國佛寺此音聲類型在表現形式上與中國相似,但由于使用地方語言表達,具體語句內容和念誦風格具有典型的地方性、通俗性特征,且包含了個人發展創造的因素,因此風格差異較大。第二,貼近神靈信仰的音聲表達,源于神靈信仰與南傳佛教的復合構成,從儀式音聲服務的對象看,更貼近神靈信仰,主要具有安撫獻祭的功能。如中國傣族地區主要表現為原始宗教的影響,使用铓鑼、鼓、铓等民間器樂,編寫傣語敘事詩祭奠亡靈、神靈等。泰國則受印度教的影響,波章主持相關儀禮身著印度式長袍,編寫泰語敘事詩祭奠亡靈、神靈,使用印度教咒語、法器、樂隊等。第三,世俗性的音聲表達,是世俗群體在儀式中的慶祝性歌舞、樂隊表演,通常只有信眾組織和參與。如重大節慶儀式的晚間佛寺外會搭建舞臺,群眾組織民俗歌舞、地方樂隊表演等,是完全的地方化、民俗化的音樂舞蹈類型,具有世俗性的特征。中、泰雖然在民俗音樂、舞蹈、樂器等方面有部分相通或交叉,但是這類音聲表達從具體的音樂組織和形態來看,兩地有明顯差異。

三、中、泰南傳佛教音聲文本的異同比較

本節將比較中國西雙版納和泰國清邁核心—中介—外圍誦經音聲文本的形態,分析其表現和特征,解讀音聲與時空二重結構的互證與深層同構關系。

(一)核心層:巴利經文——誦經風格比較研究

本節將比較中國西雙版納和泰國清邁兩地儀式中僧侶《三皈依》的誦經(譜例1)。

第一,曲式。經文句式對仗且押韻,形成結構內循環的單句復述曲式,樂句為排比句、韻腳相同,三句構成一個小樂段,共有三個樂段,在單句復述循環基礎上,樂段間建立了大的整體循環模式。

第二,音組關系。通過音級集合(pitch class set)的數字分析法(integer notation)(34)Allen Forte,The Structure of Atonal Music,New Haven and London:Yale University Press,1973:preface.王中余:《阿倫·福特音級集合理論研究》,上海音樂學院2008年博士學位論文。該方法用0—11這12個整數,指代十二平均律中從C至B所有的音高與音名。例如數字0,不僅代表所有八度不同的C,同時也代表等音關系的#B、D,數字1,不僅代表所有八度不同的#C,也代表×B、D,以此類推。分析兩地課誦的音組關系及其旋律構成特征。西雙版納課誦的音級為E、F、G三音,數字關系為(3,5,7),以C(0)為首位進行移位,數字關系為(0,2,4)。根據旋律進行中出現的音級關系,首尾算數差為4,兩個元素間的算數差分別為2,形成+2和+4的大二度級進和大三度音程關系。而清邁課誦的音級為D、F兩音,數字關系為(2,5),以C(0)為首位進行移位,數字關系為(0,3)。根據旋律進行中出現的音級關系,首尾算術差為3,形成小三度音程關系。由此,兩地課誦音級集合不能構成移位的相同關系,但由于音級組合簡單,因此旋律平緩,多為音與音之間的穩定推進。但由于音級集合關系不同,因此旋律有各自表現。其中西雙版納課誦通過級進加大三度跳進的方式推進旋律,樂句結束落在音組后兩個音;清邁課誦通過單音重復和小三度跳進的方式推進旋律,樂句尾音都落在音組首音。兩地課誦旋律分別以“級進”和“單音重復”為主維持巴利課誦的平穩性,而大三度、小三度的音組跨度是兩地旋律縱向波動幅度的特殊性表達。

第三,旋律組織方式。樂句的旋律組織遵循“依字行腔”(35)董宸:《音樂與認同:南傳佛教巴利語課誦音聲模式研究》,《中央音樂學院學報》,2017年,第2期,第13頁。原則,通過內容不同和句式長短形成旋律變化。但是,兩地的課誦旋律在依據巴利語字音表達的規范程度上有一定的差異。具體來看:

(1)課誦節奏對應經文斷詞、斷句的表達規范。兩地的巴利課誦整體上都運用單字對單音的基本對應方式,清邁課誦通過旋律節奏的統一對應和規范性變化區分詞組和句子,課誦強調詞組發音和斷句的規范;而西雙版納課誦更強調基于統一節奏運用切分變化配合樂句整體的旋律波動,不刻意突出斷詞和斷句。如第一句“buddham saranam gacchāmi”,清邁的課誦將buddham詞組的兩個音節分別用兩個八分音符節奏對應。而saranam的三個字音加最后一個音節的尾音延長,用平均的四個十六分音符來表現,與前一個詞達成整體上時值的統一,該詞最后一個音節nam的尾音m,以一個十六分音符的形式,使得詞組和節奏得到均衡和過渡。樂句的最后一個單詞gacchāmi,不僅是一個中間有長—重音的三音節詞,同時還是樂句的結束,因此通過不同時值的節奏組合予以表現,比如第一個字音ga用一個八分音符表現,與前一個詞的節奏產生變化,產生區分,隨即接兩個連續的十六分音符突出長—重音,最后一個字音回到D音并用四分音符的延長時值表現,以達到斷句的效果。西雙版納的課誦buddham的兩個音節,使用前十六后八的切分節奏型予以表現,緊接著saranam的三個字音,第一個字音sa保持使用前一個字音的八分音符節奏型,并在第二個字音使用兩個十六分音符對應一個字音的裝飾,接著回到八分音符完成最后一個字音nam。隨即仍然保持節奏型,使用三個八分音符對應gacchāmi的三個字音,樂句結束在第三音G,沒有對最后一個詞中的長—重音予以突出。

(2)課誦旋律對應巴利語發音的表達規范。清邁的課誦旋律基本表現了巴利語單音具有“長—重、短—輕”組合的發音規范,但西雙版納的課誦旋律,巴利語對“長—重音和短—輕音”的區分方式不明顯。清邁的課誦第一句最后一個巴利詞組的第二個音節cchā是長—重音,加之該字音正處于單句的黃金分割點處,因此這里不僅用單字對雙音的大三度跳進突出,并且還通過與前后旋律時值的對比,進一步在旋律中強調了“長—重音”;在第二、第三樂段的第一個巴利詞組的第三個字音ya是“長—重音”,通過前一字音單字對雙音,以兩個十六分音符從F向下滑落至D的方式進行了準備。并在持續D音上,以八分音符與前面十六分音符產生時值對比,凸顯“長—重音”。而在西雙版納的巴利課誦中,同樣處于黃金分割點處的“長—重音”cchā并沒有突出,在第二、第三樂段的第一個巴利詞組的“長—重音”ya處,與清邁課誦“長—重音”cchā的突出方式相似,使用單字對雙音變化的方式予以強調,并與前后時值產生對比。

(二)中介層:地方語故事經誦經風格比較

本節將比較中國西雙版納和泰國清邁兩地儀式中僧侶《巴拉密》誦經(譜例2)。

譜例2.

第一,曲式。該經文是采用巴利語唱誦的引子,加上《巴拉密》經文的正曲,形成結構內循環的單句復述體結構。引子雖然為巴利語但與核心巴利語課誦相比,旋律風格表現出向地方語故事經文的正曲旋律風格靠近的傾向。正曲部分,兩本經書雖然內容大意相同,但敘述方式上不同,西雙版納的《巴拉密》是一句巴利語經文加一句地方語釋義結合的方式,清邁的《巴拉密》則全部用泰語連貫地表達。此外,傣語和泰語在語言表述上也有一定差異,因此,地方語經文不僅旋律本身更具靈活性,而且僧侶誦經也有較明顯的地方風格差異。

第二,音組關系。西雙版納誦經的音級為#C、#D、#F、#G四音構成,數字關系為(1,3,6,8),以C(0)為首位進行移位,數字關系為(0,2,5,7)。根據旋律進行中出現的音級關系,首尾算術差為7,一、二位和三、四位元素之間的算術差分別為2,二、三位元素之間的算術差為3,二、四位元素之間的算術差為5,形成+2、+3、+5、+7的大二度、小三度、純四度、純五度。清邁誦經的音級為D、F、G、A、C五音構成,數字關系為(2,5,7,9,0),以C(0)為首位進行移位,數字關系為(0,3,5,7,10)。根據旋律進行中出現的音級關系,三、四位和五、一位元素之間的算術差為±2,一、二位元素之間的算術差為3,二、四位元素之間的算術差為5,一、四位和二、五位元素之間的算術差為7,形成±2、+3、+5、+9的大二度、小三度、純四度、大六度。由此,兩地課誦音級集合不能構成移位的相同關系,彼此有一定的差異。再結合音程關系看,兩地的誦經在相同的大二度、小三度、純四度基礎上,有純五度和大六度的差異,這使得兩地誦經的旋律進行和波動方式,產生一定風格差異。

第三,旋律組織方式。樂句的旋律組織遵循“依字行腔”原則,這里依照的地方語,即傣語和泰語。西雙版納傣語經文在巴利語8個元音、32個輔音基礎上,增加了15個輔音字母和11個元音,以及6個聲調;清邁泰語經文,32個元音為巴利語、泰語共用,44個輔音字母中16個為音譯巴利語專用,還有28個是泰語的基本輔音,以及5個聲調。由此,傣語和泰語故事經增加了更多的字母發音和音調,相應的誦經旋律在音調走向和波動上更豐富,更具地方性特征。

(1)旋律節奏:西雙版納誦經更具有口語的自由化特征,速度快,介于小快板和快板之間,且節奏結合了2/4拍和3/8拍;清邁誦經旋律節拍進行穩定,維持2/4拍的節奏。

(2)節奏型和音的組合關系:西雙版納誦經旋律,組合關系較為多樣,且波動幅度較大,頻繁使用跳進,單音重復僅作輔助在十六分音符行進的節奏型中出現,更強調音階中音與音之間的組合變動和旋律波動關系。清邁的誦經旋律相對以級進和單音重復為主,中間穿插輔助跳進組合,整體來看旋律的波動較平緩。

(3)旋律進行方式和斷句規范:西雙版納僧侶的誦經速度較快,且連續性強,斷句不明顯,句末以音組首音、四音(純五度、主屬關系)作為結尾的情況較多。且整個的旋律波動也圍繞這兩個音進行,二、三音級主要起經過作用,旋律整體上強調橫向進行時音與音之間的組合變動和縱向圍繞核心音的波動關系,該特征間接與巴利課誦斷句斷詞不明顯的特征相呼應。清邁的誦經,斷句明顯,每句最后都落在音組首音,并延長時值。樂句的旋律圍繞音組首音上下波動,并且以級進和小三度跳進為主要旋律進行方式,且穿插在旋律中的跳進會隨即通過級進解決,誦經強調字與字、音與音之間的橫向組合關系。

(三)外圍層:請愿祝禱詞誦經風格比較

本節比較兩地儀式中的“請愿祝禱詞”,在此分別選取告知供養祈福詞和邀請僧侶誦經詞(譜例3)。

譜例3.

第一,曲式。屬于單句復敘變奏的曲式結構,樂句旋律不僅具有顯著的地方性特征,同時融入兩位執儀人的個人風格,變奏豐富而靈活。

第二,音組關系。西雙版納誦經的音級為A、B、#C、E、#F五音構成,數字關系為(9,11,0,4,6),以C(0)為首位進行移位,數字關系為(0,2,4,7,9),具有中國五聲性民族調式特征。清邁誦經的音級為F、G、A、B、C、D、E七音構成,數字關系為(5,7,8,10,0,1,3),以C(0)為首位進行移位,數字關系為(0,2,3,5,7,8,10),具有小調式特征。由此兩地旋律進行中出現的音級關系,表現出完全不同的地方性風格特征。

第三,旋律組織方式。在地方語“依字行腔”的基礎上,更多地表現出念誦者的個人風格,同時由于內容富于變化,誦經也體現出自由即興的特征。因此不僅中、泰外圍誦經內容和風格會有較大差異,甚至同一地方的不同人誦經也會各具風格。

(1)誦經的旋律節奏:西雙版納誦經為自由的散板,速度快,具有顯著的口語化特征;清邁的誦經節奏型為基本穩定的2/4拍,更具歌唱性特征。

(2)節奏型和音的組合關系:兩地在存在節奏差異的情況下,西雙版納經腔的旋律變奏較豐富,極少用單音重復;節奏變化多,多用附點切分,整體的旋律波動幅度較大,縱向韻律感較強。清邁經腔多使用穩定的節奏型,旋律以單音重復和上下級進為主,搭配跳進,單字音延長的旋律表現方式很有特色,整體的旋律波動較為平緩,橫向旋律線條感明顯。

(3)誦經的旋律進行方式和斷句規范:西雙版納誦經具有典型的五聲性特征,旋律以音組中的首音為核心音上下波動進行,級進和跳進的組合方式多樣,斷句不明顯,樂句終止在音組中的第五音。清邁的樂句旋律也以音組中的首音為核心音上下波動構成,以上下級進為主、小幅跳進為輔構成旋律波動,同時以單字延長完成一個樂句的旋律波動,斷句明顯,樂句終止在音組首音。

四、中、泰南傳佛教音樂中的時空結構二重性

基于上文對時空結構二重性中的兩種歷史時間和文化親昵空間的分析,具體比較中、泰南傳佛教音樂“核心—中介—外圍”分層規律中的音樂文本,論證音樂實踐與時空結構的同構。由此,先總結南傳佛教音樂內容的組織結構,繼而分析闡釋音樂中的結構二重性表達。

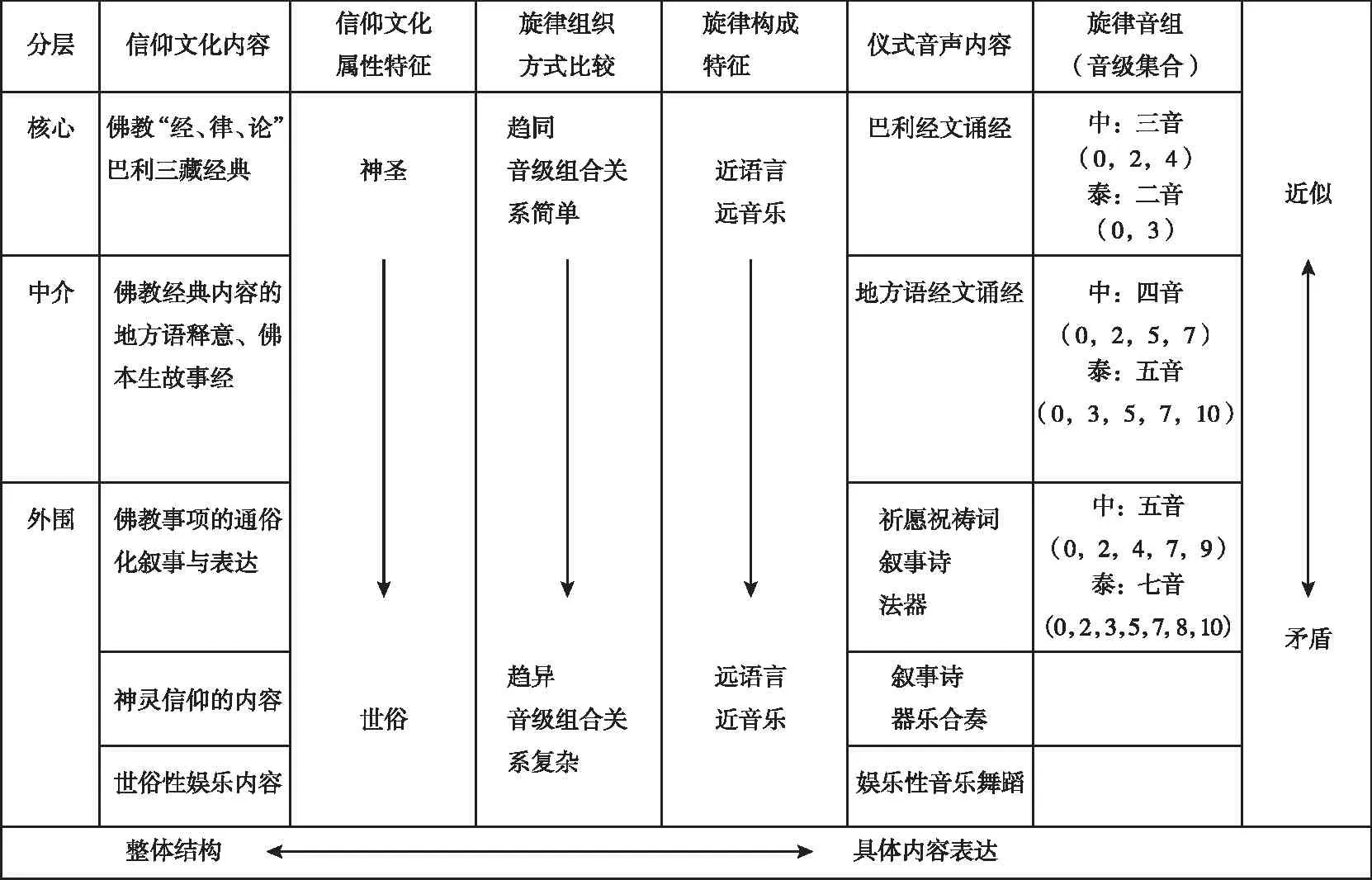

中、泰南傳佛教音樂的分層規律及其誦經音聲內容(表1),形成從趨同到趨異、差異越來越大的過度,上述音樂變化現象層層遞增的背后是地方化旋律風格的凸顯。整體看,越是趨同的音聲旋律構成方式,就越具有近語言遠音樂的特征。音組簡單、音級組合方式少,旋律波動小、變化少的收攏性旋律對應內斂、包容、平和的南傳佛教文化屬性,其經腔內容則是南傳佛教信仰文化的核心教義教理。反之則表現出遠語言近音樂的特征,音組復雜、音級組合方式多、旋律波動大、變化多的開放性旋律對應外顯、歡騰的世俗/民俗文化屬性,相關內容則是信眾復合、多樣信仰需求的表達。具體看,核心層為二音、三音音組,音級組織關系簡單,課誦內容相同,風格差異不明顯;中介層使用四音、五音音組,音級組織方式增加,課誦內容各自使用地方語言,旋律的地方性風格開始凸顯,表現出風格的差異;外圍層拓展到五音、七音音組,音級組織方式繼續增加,表達的內容也更加的地方化、通俗化,旋律完全用各自的地方性風格表達,差異更加明顯。

表1.中、泰南傳佛教音樂內容組織結構

通過對音樂組織結構的比較,可以看出,同屬于經典傣文亞佛教音樂文化圈的西雙版納和清邁的經腔,其音樂組織中傾向于有規則和穩定表現的音樂文化整體構成方式,對應紀念碑式時間的原生—次生—再生分層中,主要在次生層塑造起一種簡約且具有普遍意義的公共記憶。與此相對的在其他分層中具有自身獨特個性和可變性的表現因素,決定這些的就是社會時間。這種穩定和變化塑造起了一種文化親昵的近似和矛盾的變動張力,這種張力使得同質、穩定的體系不會被變動的語境所推翻,而是在這種復雜、異構的方式中,鞏固了文化親昵的建構,形成了行為的語境,使得變動的個體在結構中更具生命力。這種相對變化和互補的共生關系才真正使得南傳佛教音樂中的時空二重性結構得以永固。

在音樂的具體表達中,時空兩極特征相互勾連,絕不會區隔表達。正如對赫茲菲爾德的解讀中所說,紀念碑式時間塑造的簡約、干凈的編年史內容,這種僵化刻板貌似永恒,但規則都是短暫的,它實際上具有區隔性和被遮蔽的內容。真正與實踐經驗相關的維系傳承都需要在社會生活的不停侵蝕、參與和完善下,才能夠獲得最為堅實的存在理由,賦予其意義的社會生活才是永恒的(36)劉珩:《“空間清洗”、文化親密性和“有擔當的”人類學》,《思想戰線》,2015年,第3期,第22頁。。因此,在兩種歷史時間構成的文化空間當中,南傳佛教跨界交叉、多維共生的關系,使得其音樂二重性結構是在一定的規則穩固以及永恒的調試變動之間關聯同構的。“這種對稱以搖擺的方式達成平衡,不是完全固化的。變化是構成有效傳播的縫隙接口……也是認同得以實現的內驅力,并統合差異”(37)董宸:《音樂與認同:南傳佛教巴利語課誦音聲模式研究》,《中央音樂學院學報》,2017年,第2期,第40頁。。由此形成一種永恒的文化形式,保存和延續其文化親昵。

結 語

南傳佛教文化在發展過程中形成民俗文化原生層、宗教文化次生層和國家在場再生層(38)楊民康:《云南與周邊南傳佛教音樂文化圈論綱》,《民族藝術》,2014年,第1期。的結構基礎。這個結構的確立是一個不斷反復,并且打破僵化和文化絕對化的過程,由此,該過程也是一種以佛教為核心的、認同多樣文化特征的地方化傳統確立過程。

其中,一方面是佛教音樂依托文化形成從神圣到世俗、從核心到外圍的區分界限和組織規則,而僧俗二眾從觀念到行為都符合并鞏固了與此相關的一整套南傳佛教信仰社會秩序、宗教文化構成等方面的要求和準則。另一方面其內容是宗教意識形態本身的表現,它通過音樂和儀式,在人的實踐中獲得認同和生命力,獲得其時空發展中的同構意義。這種意義的確立,就是信眾不需要面對單一文化的絕對化地灌輸,他們從中看見并非純粹的信仰文化本身,而是作為信仰社會共同體來共同組織、團結、分工并滿足信仰需求的方式。

由此可見,不同南傳佛教信仰區域共同的音樂組織方式在紀念碑時間和社會時間的兩種歷史時間中構成,在文化親昵的規則和變動中,該組織方式通過宗教文化持有者不斷的切實參與得到強化,從而完成了包含音樂在內的宗教文化的社會化過程。在這個意義上,音樂組織構成本身就具有復合性功效,我們可以看到與之相伴的表象行為。不同于佛教教義教理本身進行規勸的單一絕對的修行和權利,信仰復合性表現不僅在文化上作用于現實層面的方式運作,更作用于人們的觀念和思想。也就是說,南傳佛教文化復合性構成,不僅表現為一種事實性行為,而且借由表象的儀式行為和音聲操作,達至滿足人們思想觀念需求的目的。這個過程也反過來說明南傳佛教文化的地方化推行,能夠與地方民俗傳統、現實社會的發展、國家政治等不同邊界、不同層面進行適應、對接,最后實現共同組織,形成宗教文化的自律和自洽。從這個角度看,音樂二重性結構的實質,并非音樂實踐的一系列表象組織,而是音樂與時空同構所完成的整體內化的過程。