城鄉居民保能降低農村低收入家庭貧困脆弱性嗎?

——基于PSM-DID的實證分析

李盛基,商明賀,周十同

(長春工業大學公共管理學院,吉林 長春 130051)

一、引 言

2020年中國取得脫貧攻堅戰全面勝利,歷史性地解決了農村絕對貧困問題和區域性整體貧困問題。然而,消除農村絕對貧困并不意味著貧困問題消失,農村低收入家庭仍然面臨著疾病、自然災害、突發事故等外部風險沖擊,極易出現返貧現象。因此,防范農村低收入家庭返貧是鞏固拓展脫貧攻堅成果,實現持續、穩定脫貧的關鍵環節和重要命題。城鄉居民社會養老保險制度(簡稱“城鄉居民保”)是社會保障體系的重要組成部分,是城鄉居民抵御養老風險沖擊的重要社會保險制度。農村居民參加城鄉居民保在降低貧困發生率、減少貧困人口、解決貧困問題等方面發揮著積極作用。在鞏固脫貧攻堅成果的背景下,不僅需要關注農村低收入家庭防止返貧,更應關注農村低收入家庭未來陷入貧困脆弱性的風險。

本文從貧困脆弱性和城鄉居民保的減貧效應兩方面來梳理國內外學者的相關觀點,為檢驗城鄉居民保對農村低收入家庭貧困脆弱性的影響提供理論基礎。

第一,貧困脆弱性的概念及測算方法。Pritchett認為貧困脆弱性是家庭在未來某一時段內至少一次陷入貧困陷阱的可能性。[1]Chaudhuri等、Kuhl、Calvo等認為貧困脆弱性是指當遭受到風險沖擊之后,家庭在未來陷入貧困的可能性,或其福利水平降至最低標準的概率,[2-4]李小云等認為貧困脆弱性是農戶遭受打擊時承受風險或抵御風險能力的狀況。[5]貧困脆弱性是判斷個體或家庭未來陷入貧困的可能性,具有前瞻性特點,能夠預判個體或家庭遭受沖擊時貧困發生的概率。貧困脆弱性主要包括風險暴露脆弱性(VER)、期望效用脆弱性(VEU)和期望貧困脆弱性(VEP)等三種測度方法。[2,6-7]VEP通過測算個體或家庭期望福利水平在未來一段時期低于貧困線的概率來測度貧困脆弱性,可以對貧困進行事前識別與預判,有效彌補傳統的事后確定貧困的缺陷,具有前瞻性,因而得到了廣泛應用。[8]

第二,城鄉居民保的減貧效應。一種觀點是城鄉居民保作為公共轉移支付的手段能夠緩解農村家庭貧困脆弱性。李齊云和席華認為城鄉居民保在農村參保家庭中發揮著抵御收入風險的作用,并且可以降低農村家庭的貧困脆弱性。[9]沈冰清和郭忠興、張召華等、王建英等認為城鄉居民保制度具有降低農村家庭貧困脆弱性的效果。[10-12]另一種觀點是城鄉居民保作為社會保障政策并未降低農村家庭貧困脆弱性。樊麗明和解堊認為新型農村社會養老保險對農村家庭貧困脆弱性沒有任何影響。[14]朱火云認為城鄉居民保有助于減少農村家庭收入貧困,但對農村家庭貧困脆弱性的影響不顯著,[15]而田子和解堊、王增文和胡國恒通過研究發現,城鄉居民保對農村家庭貧困脆弱性的影響較弱。[16-17]

綜上,學者們從貧困脆弱性角度研究了城鄉居民保對農村家庭貧困脆弱性的作用,然而,城鄉居民保是否可以減少農村家庭未來陷入貧困的脆弱性仍存在爭議。在研究方法方面,現有文獻多使用固定效應模型、雙重差分法及傾向得分匹配法等單一的方法估計城鄉居民保的減貧效應;在研究對象方面,現有文獻主要以農村家庭作為研究對象,分析城鄉居民保的減貧效應,忽視了家庭特征因素的減貧效應。因此,本文以農村低收入家庭為研究對象,利用中國家庭追蹤調査(CFPS)2014~2018年的數據,使用期望貧困脆弱性方法對農村低收入家庭的貧困脆弱性進行測算,運用固定效應模型和雙重差分傾向得分匹配法,考察農村居民人均可支配收入中位數40%、50%和60%三種貧困標準下,城鄉居民保對農村低收入家庭貧困脆弱性的影響,期望能為持續推進鄉村振興提供理論支持和政策依據。

二、理論分析與模型構建

城鄉居民保作為社會保險制度的重要組成部分,不僅是保障農村家庭基本福利的一項重要制度,還是提高農村家庭抵御風險沖擊的重要措施。城鄉居民保通過物質資本、可行能力、家庭特征、社會資本等多種因素影響著農村低收入家庭抵御風險沖擊的能力。在物質資本方面,城鄉居民保在一定程度上改善了農村居民收入來源單一、收入不確定等風險,成為平滑農村居民終身收入與消費的支撐點,使其家庭在遭受風險沖擊時,由于獲得了一定的轉移支付補助,不至于在短時間內陷入極端貧困狀態,從而防止返貧現象發生。在可行能力方面,農村低收入者通過獲得的養老金補助,可以增加醫療保健消費支出,提高健康人力資本投資水平,從而降低疾病帶來的風險沖擊,進而降低農村低收入家庭的貧困脆弱性。在家庭特征方面,家庭中有多位喪失勞動能力者或者老年人時,城鄉居民保可以為其家庭提供一定的養老金補助,有利于減輕農村低收入家庭的經濟負擔,有助于降低農村低收入家庭貧困脆弱性。[12]在社會資本方面,人情禮金支出具有緩解結構型貧困脆弱性的作用,社會聲望越高,可以從某種意義上說明該農戶的經濟成就或者其職業地位越高,其所能掌控的社會資源質量會更好,因此當這類農戶面對不確定事件時,其可獲得的幫助力度就會越大。

基于此,本文假設城鄉居民保有降低農村低收入家庭貧困脆弱性的作用,具有顯著的減貧效應。

本文以期望貧困脆弱性(VEP)方法,選取戶主受教育年限、人情禮金支出、家庭人均消費、家庭規模、家庭中患慢性病人數、家庭中勞動力人數、家庭負擔比、生活滿意度等特征變量測度農村低收入家庭貧困脆弱性。[2]貧困脆弱線常用的設定方法為國家貧困線、50%脆弱線標準、29%脆弱線標準。[10,18-19]本文選擇50%這一脆弱線標準,也就是說一個家庭將來陷入貧困的概率大于或者等于50%這一脆弱線標準時,認為該家庭具有貧困脆弱性。

由于受到內外部因素的影響,導致農戶是否參加城鄉居民保存在“自選擇”問題,這使得回歸模型會出現遺漏因素,造成回歸結果出現內生性,若不能解決好內生性所帶來的估計偏差,回歸結果可能會出現有偏估計。為了得到城鄉居民保對農村低收入家庭貧困脆弱性影響的無偏估計,本文采用雙重差分傾向得分匹配法檢驗城鄉居民保的凈減貧效應。為了考察城鄉居民保對農村低收入家庭貧困脆弱性的影響,構建固定效應模型:

模型(1)中,Vit是第i個農村低收入家庭在第t期的貧困脆弱性,Eit是第i個農村低收入家庭在第t期參加城鄉居民保的情況。Xit是一系列隨時間和家庭變動的控制變量,μi為個體固定效應,λt為時間固定效應,εit為隨機擾動項。系數β1為參加城鄉居民保對農村低收入家庭貧困脆弱性的凈效應,這也是本文最重要的估計量。

三、數據來源與變量定義

(一)數據來源

本文使用中國家庭追蹤調查數據(CFPS)。CFPS現已開展了五輪全國性、大規模、多學科的社會跟蹤調查,目前已開放的數據分別為2010、2012、2014、2016和2018年五年的數據。本文選用中國家庭追蹤調查(CFPS)2014、2016、2018三年的數據,對數據進行預處理,具體過程如下:

首先,數據匹配與整合。本文使用CFPS2014、2016、2018三年的家庭經濟數據庫、成人數據庫和少兒數據庫。由于CFPS沒有定義家庭戶主,將最熟悉家庭財務的成員“財務回答人(RESP1PID)”作為家庭戶主,運用STATA15.1軟件,以家庭樣本編碼(FID)和財務回答人(RESP1PID)為唯一識別變量,將家庭經濟數據庫、成人數據庫和少兒數據庫進行匹配與整合,刪除家庭樣本編碼和財務回答缺失的樣本。由于本文要進行三年數據的追蹤,因此,保留在2014、2016和2018三年都參與調查的家庭。其次,樣本篩選。剔除問卷選項為“不知道”和“拒絕回答”的樣本并保留農村樣本。之后,采用相對收入標準,以收入水平最低的40%農村家庭作為農村低收入家庭樣本,保留并追蹤2014年人均家庭收入處于當年農村收入最低40%①2014年中國農村家庭人均收入最低40%界限為6604.4元。范圍內的農村家庭樣本。[20]最后,處理缺失值和異常值。對于數據中是否參加城鄉居民保、人均家庭純收入、受教育年限等重要變量存在缺失值的樣本直接剔除。同時剔除存在異常值的部分指標。通過上述數據處理過程,最終形成了包括3408個農村低收入家庭的三年平衡面板數據,每年的樣本量為1136個。

(二)變量定義

1.被解釋變量。被解釋變量是期望貧困脆弱性(VEP)方法測度的農村低收入家庭陷入貧困脆弱性的概率,即農村低收入家庭貧困脆弱性程度。

2.解釋變量。解釋變量是參加城鄉居民保,即農戶參加城鄉居民保賦值為1,反之,農戶未參加城鄉居民保則賦值為0。

3.控制變量。控制變量選擇影響農村低收入家庭貧困脆弱性的變量,主要包括物質資本、可行能力、家庭特征和社會資本四個層面的變量。如表1所示。

表1 變量定義及描述性統計

四、估計結果分析

(一)貧困脆弱性測算結果

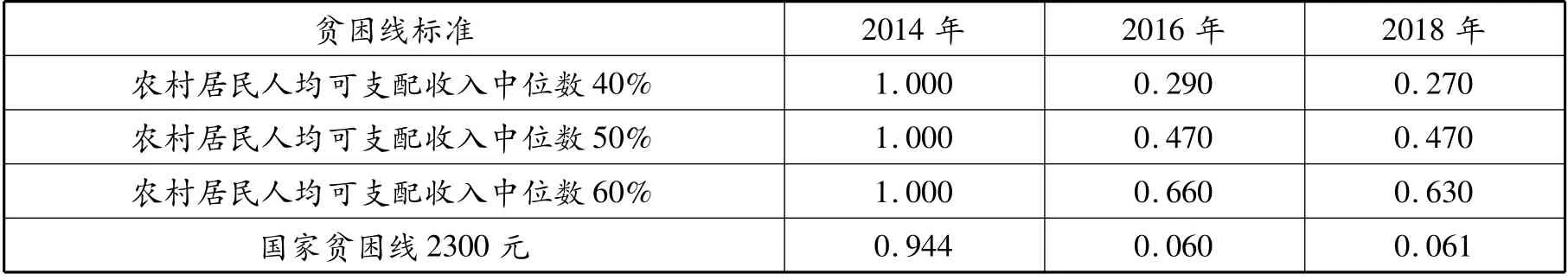

本文選取農村居民人均可支配收入中位數40%、50%和60%三條貧困線標準測算農村低收入家庭貧困脆弱性。同時,選取50%脆弱線標準,認定農村低收入家庭若貧困脆弱性高于50%脆弱線時,該農村低收入家庭視為貧困脆弱家庭。

如表2所示,從總體來看,隨著貧困線標準的提高,貧困脆弱家庭的占比也在增加,這表明脫貧攻堅已經取得歷史性成效,但貧困線標準仍有很大調整空間,可以考慮適度調整貧困線標準。在不同貧困線標準下,農村貧困脆弱家庭占比呈現出逐期下降的趨勢,尤其是在農村居民人均可支配收入中位數40%貧困線標準下,2014年農村貧困脆弱家庭的占比由2014年的100%,下降至2018年的27%,這進一步表明我國脫貧攻堅成效顯著,同時,農村脫貧家庭防止返貧的能力有所增強。在農村居民人均可支配收入中位數60%貧困線標準下,農村貧困脆弱家庭的占比也明顯下降,但是仍然保持在一個相對較高的水平。

表2 不同貧困線標準下農村低收入家庭貧困脆弱性測算結果

(二)固定效應估計結果

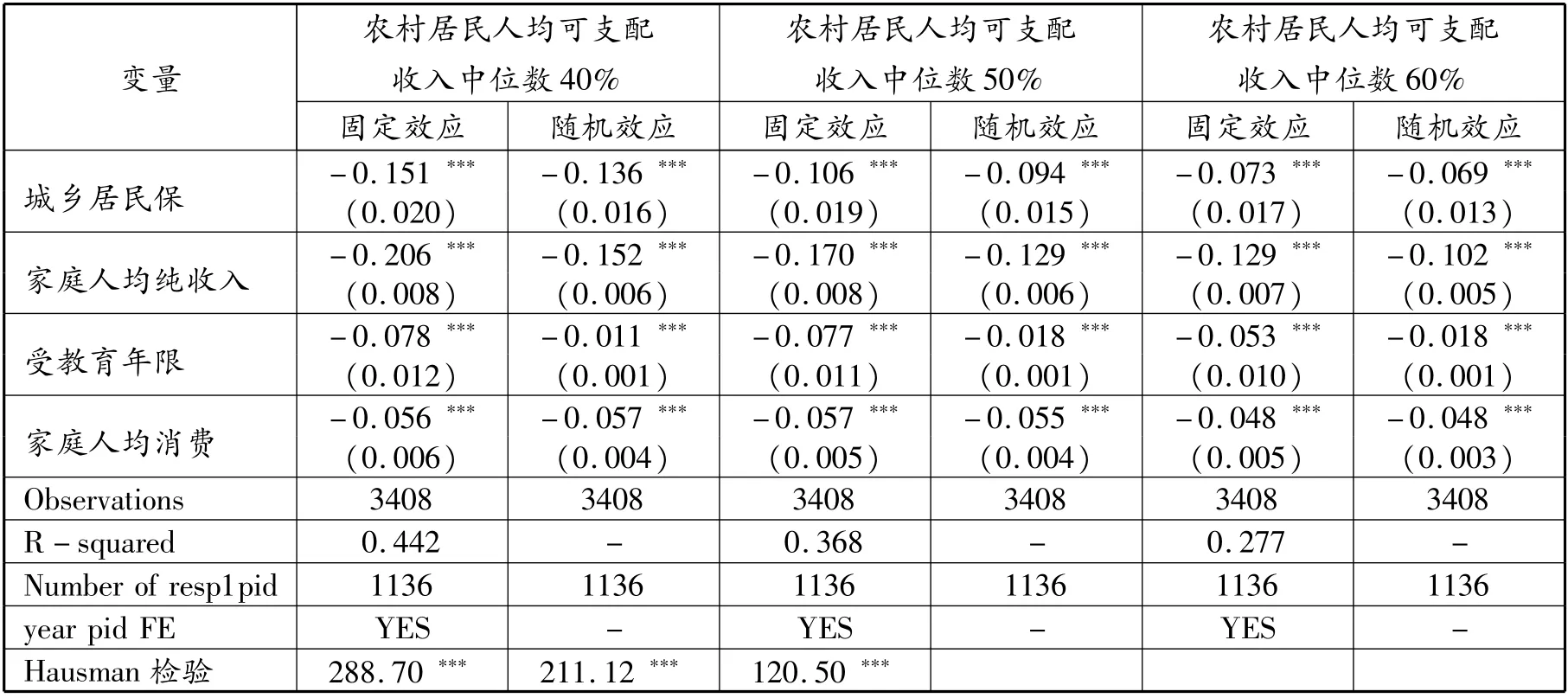

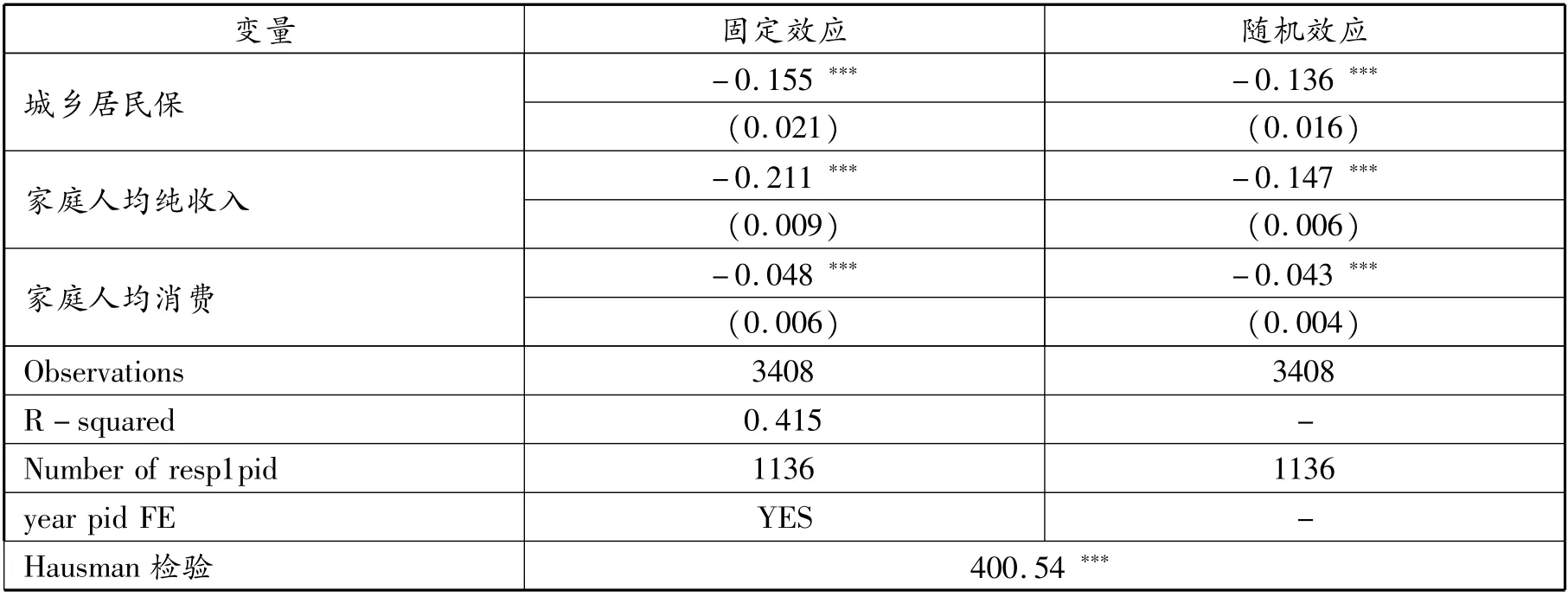

通過豪斯曼檢驗判斷,本文的面板數據適用于固定效應模型進行估計。結果如表3所示,在不同貧困線標準下,城鄉居民保呈現出顯著的減貧效應,這表明農村低收入家庭參加城鄉居民保可以降低其貧困脆弱性水平。

表3 城鄉居民保對農村低收入家庭貧困脆弱性的固定效應估計結果

由表3可知,家庭人均收入和家庭人均消費對農村低收入家庭貧困脆弱性均具有顯著的負向影響。家庭人均收入和家庭人均消費在一定程度上反映家庭經濟狀況,家庭經濟狀況越好,抵御風險沖擊的能力越強,家庭的貧困脆弱性就越低。[8]農戶受教育程度對農村低收入家庭貧困脆弱性具有顯著的負向影響。教育帶來了人力資本的積累,提高了個體的競爭力,因此,農戶受教育程度越高,家庭的風險控制能力也越高,家庭的貧困脆弱性就會越低。

(三)PSM-DID估計結果

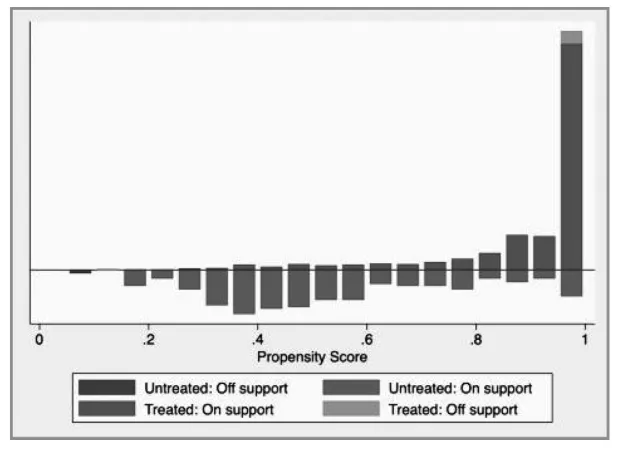

為確保PSM-DID模型估計結果的可靠性,本文以半徑為0.01的半徑匹配法,匹配實驗組和控制組間的樣本。檢驗結果如表4所示,經過傾向得分匹配后,實驗組與控制組的樣本不存在顯著特征差異,匹配達到預期效果,這說明數據適合PSM-DID模型且估計結果具有較好的可靠性。

表4 平衡性檢驗結果

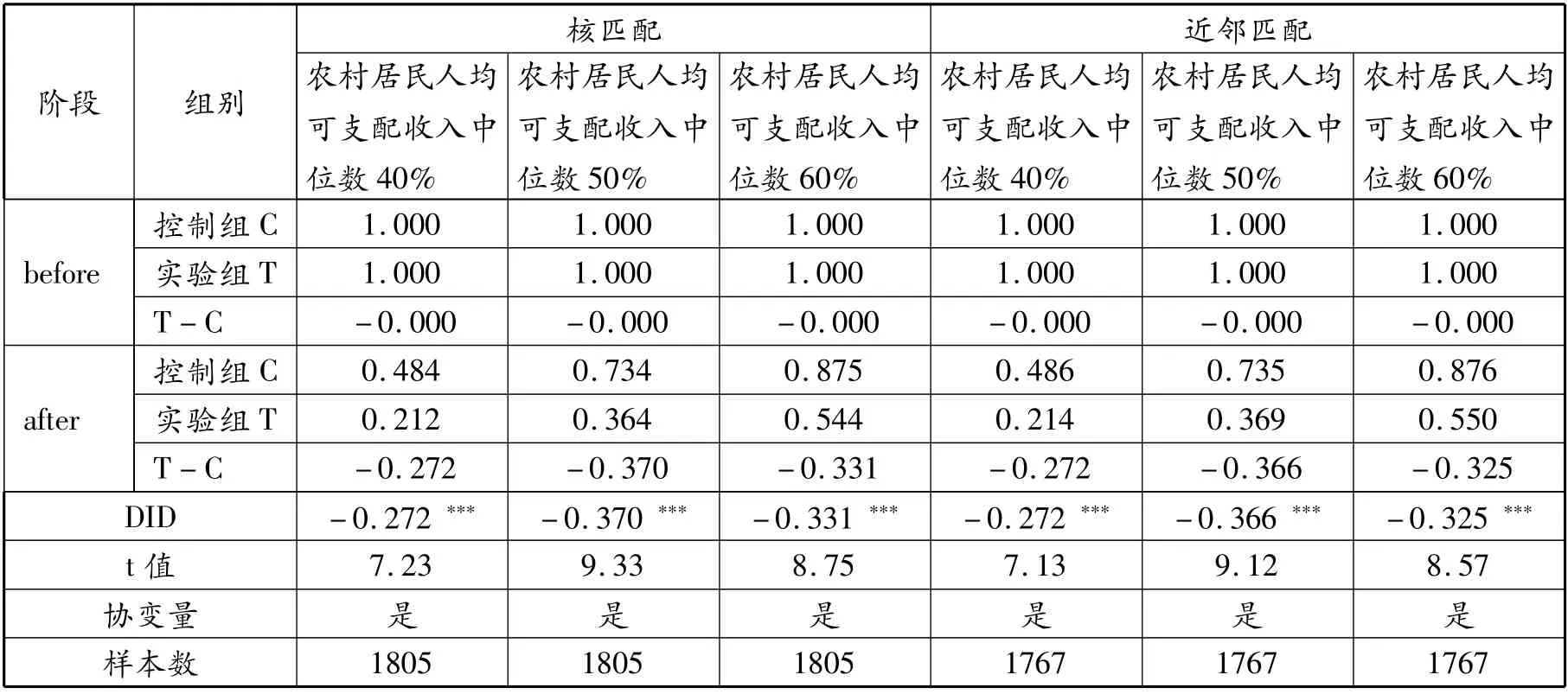

如表5所示,以農村居民人均可支配收入中位數50%貧困線標準為例,農村低收入家庭參加城鄉居民保,其貧困脆弱性比未參加的農村低收入家庭降低了0.174,且通過了顯著性檢驗,這表明農村低收入家庭參加城鄉居民保可以改善其生活條件,同時增強其抵御風險沖擊的能力,從而降低農村低收入家庭的貧困脆弱性,對于持續脫貧具有積極作用。

(四)穩健性檢驗結果

1.基于匹配方法的穩健性檢驗

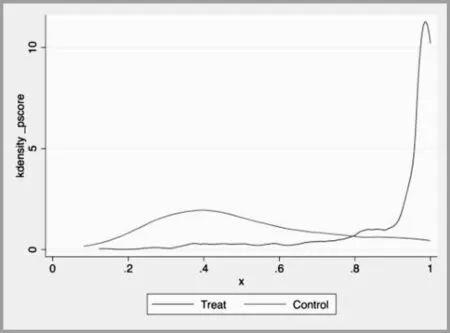

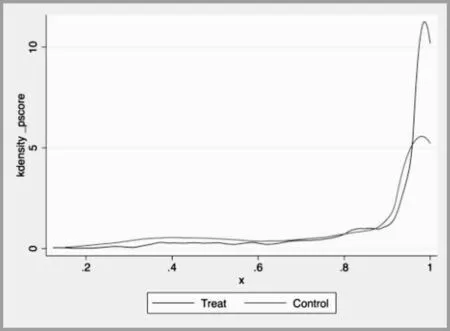

為了檢驗PSM-DID模型估計結果的穩健性,本文按照1:1最大距離為0.05的鄰近匹配法和默認帶寬的核匹配法對三種貧困線標準下的初始樣本重新進行匹配并再次進行PSM-DID估計。如圖1所示,從近鄰匹配前后傾向得分的共同支撐范圍可以看出,樣本匹配后共同支撐范圍較為重合,滿足共同支撐假設。如圖2和圖3所示,實驗組和控制組樣本的傾向得分在匹配前差異較大,經過核匹配后,實驗組和控制組樣本的差異減小,這表明樣本通過平衡性假設檢驗。

圖1 傾向得分的共同支撐范圍

圖2 匹配前核密度

圖3 匹配后核密度

如表6所示,在更換匹配方式后,PSM-DID結果相差不大,且具有一致性,城鄉居民保仍對農村低收入家庭貧困脆弱性具有顯著的負向影響,驗證了實證結果的穩健性。

表6 基于更換匹配方法的穩健性檢驗:近鄰匹配與核匹配PSM-DID估計結果

2.基于被解釋變量的穩健性檢驗。為了檢驗固定效應估計結果的穩健性,本文采取國家貧困線2300元標準下的貧困脆弱性作為新的被解釋變量,重新進行固定效應模型估計,驗證回歸結果的穩健性。檢驗結果如表7所示,將被解釋變量替換為國家貧困線2300元標準下的貧困脆弱性之后,城鄉居民保對農村低收入家庭貧困脆弱性仍具有顯著的負向影響,進一步驗證了本文實證結果的穩健性。

表7 更換貧困線的穩健性檢驗:國家貧困線的固定效應估計結果

五、結論與建議

本文立足于2020年后我國防止返貧動態監測和精準幫扶的現實需要,利用中國家庭追蹤調查(CFPS)2014~2018年三期平衡面板數據,采用雙向固定效應模型和雙重差分傾向得分匹配模型,定量分析了城鄉居民保對農村低收入家庭貧困脆弱性的影響。研究結果發現:

第一,農村地區在鞏固脫貧成果和防止返貧方面取得了顯著成效。在農村人均可支配收入中位數40%、50%和60%三種貧困線標準下,農村低收入貧困脆弱家庭的占比都在逐期下降。

第二,參加城鄉居民保具有有效降低農村低收入家庭貧困脆弱性,降低農村低收入家庭未來陷入貧困概率的作用。農村人均可支配收入中位數40%、50%和60%三種貧困線標準下,參加城鄉居民保使得農村低收入家庭陷入貧困的概率分別顯著下降13.6%、17.4%和16.6%,城鄉居民保具有良好的減貧效應。

第三,家庭人均純收入、家庭人均消費、受教育年限對農村低收入家庭貧困脆弱性均具有顯著的負向影響,家庭經濟資本、人力資本越高,貧困脆弱性越低。

基于以上研究結果,本文提出如下建議:

第一,利用貧困脆弱性等事前概念構建脫貧質量的監測預警體系。在防止返貧動態監測工作開展過程中,不應僅關注當前貧困,更應該以前瞻性視角考慮家庭未來的發展趨勢,建立包括物質資本、人力資本、家庭特征、社會資本的脫貧質量監測預警體系,提升脫貧質量。

第二,采取城鄉居民保保費減免補貼措施,鼓勵農村低收入家庭應保盡保、提高繳費水平。應通過大力宣傳參保重要性以及實施保費減免政策來切實提高農村低收入家庭參保的積極性,提高參保率;提高繳費水平能夠提高個人賬戶養老金積累水平,進而提高城鄉居民保平滑收入風險的能力,反過來促進城鄉居民保緩解家庭貧困脆弱性的作用,加快推進全體人民共同富裕的進程。

第三,重視商業養老保險,形成多支柱養老保障格局。由于城鄉居民保作為基礎養老金其保障水平有限,無法充分滿足農村低收入家庭的養老需求,應通過商業保險發展個體養老保險計劃,形成多支柱養老保障格局,從而充分發揮養老保險的減貧效應,進而降低農村低收入家庭未來陷入貧困的可能性。