問診“超前學習”的內在病因

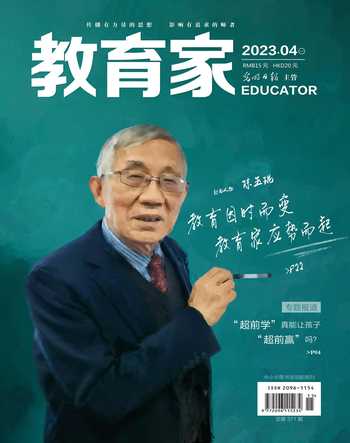

劉云杉

“雙減”政策強力執行,學業負擔過重的痼疾有所減輕,“超前學習”卻仍未減速剎車,而是以更為隱匿或轉型升級的形式重新返場。治理學業負擔過重,“外科手術”療效有限,用外部“一刀切”的行政手段與監管措施只治其表不及其里。必須深入教育內部,對教、學、習與育的內在機理望、聞、問、切,從內部將病理診斷清楚,才能對癥下藥。因此,有必要重新審視以下四對關系——

學與教

學與教之間究竟是什么關系?英國學者格特·比斯塔指出,晚近30年來,全球范圍出現了“教育的學習化”(learnification),從學習的角度重新定義了教育:在被奉為主體的學習者眼中,學校只是“學習環境”或“學習場所”,教師被視為“學習的輔助者”,教學被簡化為學習輔助技術。盛行的“以學習者為中心”理念由學習者的興趣、選擇與權利等系列主張構成,強調將學習者從“教與學”中松綁、從教育關系之中解套出來。

考察朱慕菊編寫的《走進新課程——與課程實施者對話》這本課程改革的“小紅書”,能夠發現“教育的學習化”在中國基礎教育課程改革中幾近全盤復演:在教學觀念中,反思檢討“教”,批評“教”支配、控制了“學”,因此“學”的獨立性和獨立品格喪失了,“教”也走向了其反面,成為遏制“學”的阻力。在教學實踐中,教學的重心從教師活動轉向了學生活動,教師的“教”要為學生的“學”搭設必要的“腳手架”,教學被定義為支持與促進學習;教師從“臺上的智者”轉變為“旁側的引導者”,甚至是“后排的同伴”:

教師從知識的傳授者轉變為學生學習的促進者。教師不再把知識傳授作為自己的主要任務,而把精力放在檢查學生對知識的掌握程度上,成為學生學習的激發者、輔導者、各種能力和積極個性的培養者,把教學的中心放在如何促進學生“學”上,從而實現教是為了不教。(選自《走進新課程——與課程實施者對話》,2002)

讓“學”擺脫“教”的束縛,“自主學習者”的意象被建構:只要信任、鼓勵學習者,解開其被捆住的手腳,成功的學習好像就自然而成。這是一個蠱惑人心卻有悖常識、缺乏經驗感的判斷。自主非生而有之,而是后天養成,“自主學習者”是教學的目的而非學習的前提。教學的一個基本命題是“教人自主”——教在前,自主在后,“教”是為了“不教”,從師受教、因學習獲得自主,既是嚴肅、艱苦的自我探尋,也是科學、審慎的教育藝術。

抑制了“教”,就能強化主動地學且學有成效嗎?

事實上,過去20年間,校內減負與學業外包,自主學習與校外培訓、多元選擇和項目超市,以及不同成長賽道之間,構成了復雜的教育生態:其一,學校內部以學替代教,知識認識化、教學活動化,教師角色被弱化,學校的邊界、教育的權威被消解;其二,家長主義興起,“母職經紀人”出現,精明的家長不僅為學生規劃學習內容,還會替其選擇教師甚至選擇同伴;其三,新自由主義主導的“自由”“選擇”與“效率”,既成就了學習經濟的巨大利潤,也造成了學校教育的空洞化。“雙減”政策之后,學生重回學校。然而,教與學的關系的糾正,還需要厘清下述關系。

知識與能力

我知道“我不知道”,我會努力去知道;我不知道“我不知道”,我從哪里去知道?

蘇格拉底的“枚農之問”啟示了“以學生為中心”的自主學習的困境——“一個人自己所能學會的”與“一個人在教師指導下所能學會的”是否要區分?強調“做中學”,那么學生的日常經驗、生活經驗與學校中的知識是否要區分?強調“發現學習”,個體的發現揭示不了的知識、人類的經驗難以探及的知識是否有必要傳授?作為認知基礎的原理知識、“2+2=4”這類先驗知識是否有必要傳授?是否還需要教師的教學權威?

有一種批判的聲音是教育在“用昨天的知識教今天的孩子去面對不確定的未來”,知識被視為陳舊的約束,重要的是讓學生獲得能力,以應對不確定,因此核心素養等能力話語興起。課程改革廢棄了學科中心、教師中心與講授中心,強調教與學的變革:以發現學習、探究學習取代接受“定論”的學習,以學生行為輸出替換教師教學輸入,以“任務清單”“學案”替代“教科書”。

從強調“學會”知識到培養“會學”的能力,知識與能力不能簡單地割裂。如果沒有了知識、概念和記憶,一個人的頭腦豈不空空如也?要知道,正是頭腦中的知識和經驗記憶提供了我們理智生活所依賴的物質基礎,沒有“學會”,怎么能“會學”?

基于“從做中學”理念,課程與教學從強調“知什么”(knowing-that)轉換為“知如何”(knowing-how),從基于學科的、概念性的知識轉換為基于項目的學習和基于任務的學習,從基于命題式的學習轉換為著眼實際操作的學習。教學不再是基于原理的推導,強調提出問題,而是著眼于解決問題,強調方法。

根據邁克爾·楊在《把知識帶回來:教育社會學從社會建構主義到社會實在論的轉向》中的論述,國際流行的課程教學中,中小學從學科本位的課程轉向模塊化課程,整合學術與職業學習以及通用技能;在學習過程中,強調不同類型學習的靈活轉化路徑,促進邊界的跨越融合。學科與學科之間、知識與其應用之間從隔離到聯結;課程原則從線性次序到模塊選擇;教學法從等級化到支持性或合作性。這樣的課程組織與教學架構對學生的學習提出了更高的要求。

教學如何組織?能力如何培養?思維能力、學會學習與創新能力等“軟技能”,與單一學科、領域性學科之間究竟存在什么關聯?

遺憾的是,當我們思索這些關鍵問題時,會發現能力話語尤其是一般化的“技能話語”(skills-talk)往往脫嵌于具體的知識情境,去情境化的“知如何”或抽象的高階方法分裂了學習內容、削弱了連貫性,掩飾了到底要學什么。具體的學科內容應作為概念的載體,經由內容通向概念,進而鍛煉思考的能力,故而“知如何”只是補充并依賴于“知什么”和概念性知識,絕不是“替代”它們。

在具有“可訓練性”的能力中,常見的是學科知識、專業技能與元學習能力之間的復雜關系被簡單割裂,知識認識化、認識工具化,將課程中“知什么”的部分硬擠進“知如何”的盒子,模糊了課程對概念性知識的要求,忽視了教學中的次序、步調、進階、難度水平的要求,倒置了技能與知識,甚至無視“概念性”與“實踐性”知識的特殊性和差異性。倘若知識僅被視為認識的訓練手段,那么內容就可置換;如果內容可置換,即內容可以被虛空化。這意味著在技能性話語中,知識被噤聲了;當知識被虛空化,脫嵌于具體學科知識之上的所謂“一般化能力”一定也是懸浮且封閉的。

如果知識教學虛空化,如何培養能力?學會學習、好奇心、創造能力與批判思維等高階能力,又將從哪獲得?所謂“超前學習”,正是知識與能力割裂、教學的內在經驗連續性被切割后,學習者及其背后的訓練者對具有“顯示度”的訓練項目的追捧與試誤。

訓與育

我們需要進一步討論:能力可以訓練嗎?正當的練習是什么形態?割裂了知識與經驗的封閉且虛空的能力或“潛能”的訓練,將是反教育的。訓、練、教、育四者之間的內在機理是什么?富有教育價值的練習,特別要注意“學習者”“知識”“方法與能力”之間的融通,要在學習的過程中“泡”出情感,“揉”出做事的分寸感,練就閱世的眼力與知人的通達,成就做人的胸襟。正確的練習是學習者主動地做事情,積極投身于任務、讓理智能夠沉浸于任務所涉及的活動,內在精神能感受到由“手中事”延展的世界。在不斷地練習中,主體與材料要“揉為一體”,不能簡單切割,譬如,主體投身(參與)活動“聽音樂”,不能簡單切割為“聽”音樂或聽“音樂”,而是要成為一體化的“聽音樂”。我們所追求的是“動詞名詞化”的過程,即“聽音樂過程中所獲得的教養”,這一過程既不斷鐫刻主體,形成其習性(音樂的教養),又將單薄的個體投入豐富的經驗實踐,將學習者從一個狹小的世界不斷引向更大的世界。

如果通過置換“聽”后面的名詞,比如將音樂變成汽車聲、機器聲來不斷訓練聽力,這樣的能力訓練正如杜威在《我們如何思維》中所批評的:

如果思維是心智機器的一個獨特的部件,就可以利用特殊設計的練習來訓練思維,就好像一個人可以設計一些特殊的練習來發展他的上臂二頭肌……方法是思維機器的一套操作程序,它對任何教材都能起到發動和運轉的作用。

如此, 能力主義話語告別了陳舊的知識套路,又陷入了空洞的“能力訓練”與“方法中心”,似乎能通過心智的官能或脫離具體問題的“方法”就能快速實現教學成效,因此一項重要任務就是訓練這些官能,使它們成為穩固的習慣,而這又形成新的“套路”——解題套路、研究方法與活動程序。要知道,我們并沒有一般的(抽象的)看、聽和記憶的能力,只有看、聽和記憶某種東西的能力。形式訓練理論將人的活動、能力和材料分開,這樣一種割裂了知識與經驗的能力訓練,把材料當作要處理的對象,而不是要進入、沉潛其中的問題領域。在脫離材料的、抽象的官能訓練中,只有反復強化、標準化的動作與空洞的能力,既不能進入復雜的世界,也不能反饋給主體豐富的心靈世界。用杜威的觀點來看,這樣的心智訓練:

類似于機械式的錘打,通過不斷地錘打,把一種外部的物質打入另一種材料中去;或者也可以把機械式的常規訓練形象地比喻為未經訓練的新兵,接受軍人姿態和軍人習慣的訓練,這些當然完全是從外部獲得的。這不是心智的訓練,它的目的和結果都不在于思維的習慣,而在于外部動作模式的一致性。(選自約翰·杜威《我們如何思維》)

這種忽略內容、壓縮過程的訓練如同高速的旋輪,抽打日漸無趣無神的心智,最終的結果就是自我與環境分開了,人與世界割裂了。空轉的訓練在強化意志和磨損情趣之間加速,這不僅是苦役,更是錘打與烈煉,這種訓練雖強大卻危險。

“讓成長看得見”——要知道,看得見的、能外顯的只是分數、指標,以及支撐評價的各種項目與事件,教師忙著做事而不能育人。要明白,教育如同在母親子宮里的孕育,需要隱秘、安靜,自然的瓜落蒂熟;而不是在強光刺激下的每天打卡測量,那是養雞場的流水線,不是人的教育!馴獸師的業績再突出,也不是教育者。

厘清“訓與育”,下一個問題接踵而至:減輕知識負擔后,能力絕不是輕松玩出來的;各種成長賽道、素質項目,信息既不透明,前景也難預測,學習者及其家長如何選擇?哪里能找到可信、可靠、可以托付的教育?

家與校

夸美紐斯在《大教學論》的扉頁上開宗明義地寫道:“把一切事物教給一切人們的全部藝術,使男女青年,毫無例外地、全都迅速地、愉快地、徹底地懂得科學,純于德行,習于虔敬。”書中還指出了一些簡易而又可靠的方法:教員少教與學生多學;學校少些喧囂、厭惡和無益的勞苦,多具閑暇、快樂和堅實的進步; 社會減少黑暗、煩惱、傾軋,增加光明、整飭、和平與寧靜。

教育是一門科學。學校不只是教師教學、學生學習的場所。學校自誕生伊始,就意味著要建設一個道德環境,因為它要接管的是“完整的人”,學生要在學校里找到成長所需要的一切;學校的一切工作和任務要高度集中,要對學生靈魂的至深至隱之處產生強有力的影響,故而不能放任學生將其精神與能量以不同的方向分散開去,而是要匯聚在同一個目標上。

學校是連接家庭與國家的橋梁。一個孩子的教育成人,要走出溫暖的家庭,經由學校教育,逐漸具備進入嚴肅政治社會的技藝與品格。教育不是用外在的盔甲來裝備學生的人格,如果僅如盔甲一般,不同部分可以獨立打造再組裝起來,如同課程超市中的自由選購且靈活組合的套餐,任由學習被偶發的、即時的、零星的興趣來隨意支配,那么一個整體的、全面影響的學校就塌陷了,變得既開放又破碎,教育的專業性與權威性也就消解了。

要厘清家與校的邊界,教學是專業的事務,需要專業的謹慎;學校教育是政治實踐,它代表國家以及人類文明對年輕一代進行教化,需要教育的權威。把教育帶回來,重回教書育人的常識常理常情,重塑學校教育的權威,重建家長對學校的信任,辦人民放心的教育。

這雖日常卻不易。

責任編輯:曹霽